В один прекрасный день (а других и не бывает на свете), когда мама сажала в печку хлеб на длинной лопате, я подошел, тронул ее за перепачканный мукой локоть и сказал: «Мама… я хочу быть художником».

Я не делаю ничего иного, как только выражаю свои мысли таким языком, как все те люди, что окружали меня в детстве.

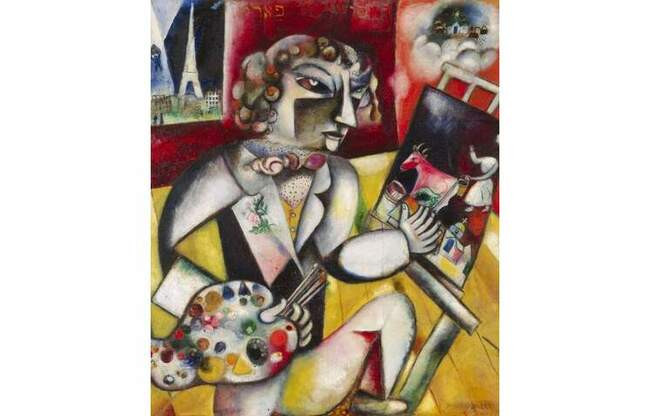

Автопортрет с палитрой Марк Захарович Шагал 1917

Автопортрет с палитрой Марк Захарович Шагал 1917

Сколько я ни занимался в школе Общества поощрения художеств, все впустую… Услышав в очередной раз: «Что за ягодицу вы нарисовали? А еще стипендиат!» — я ушел из школы навсегда.

Когда человек беден, то он не знает слова «призвание», а просто берется за первую попавшуюся работу.

Коллекционирование произведений искусства не должно быть уделом только филантропов — покровителей художников. Не забывайте, что одни холсты и краски обходятся художнику дороже, чем писателю — перо и бумага, но никому не приходит в голову выпросить у писателя рукопись — не важно, ценную или нет — за гроши.

Я стараюсь создать такой мир, где дерево может быть непохожим на дерево, где я сам могу вдруг заметить, что у меня на правой руке семь пальцев, а на левой только пять. В общем, такой мир, где все возможно, где нечему удивляться, но вместе с тем тот мир, где не перестаешь всему удивляться.

Автопортрет с семью пальцами Марк Захарович Шагал 1913

Автопортрет с семью пальцами Марк Захарович Шагал 1913

Наш внутренний мир реален, быть может, даже более, чем видимый мир. Называть все, что кажется нелогичным, фантазией, сказкой или мечтой, — значит расписываться в полном непонимании природы вещей.

Для меня как для художника корова и женщина равнозначны — на картине они всего лишь элементы композиции. В живописи образы женщины и коровы различаются по пластике, но поэтическая ценность этих образов может быть одинаковой.

Корова с зонтиком Марк Захарович Шагал 1946

Корова с зонтиком Марк Захарович Шагал 1946

Народное искусство, которое я всегда любил, не удовлетворяло меня. Оно слишком специфическое. Оно исключает утонченность и изысканность как результат достижений цивилизации.

В использовании изобразительных элементов я ощущаю себя даже большим абстракционистом, чем Мондриан или Кандинский.

Если бы я не был евреем (в том смысле, какой я вкладываю в это слово), я бы не был художником — или стал бы совсем другим художником.

Зеленый еврей Марк Захарович Шагал 1914 и Старая еврейская скрипка Марк Захарович Шагал 1935

Зеленый еврей Марк Захарович Шагал 1914 и Старая еврейская скрипка Марк Захарович Шагал 1935

Если порой нам грустно, то это оттого, что мы часто отдаем предпочтение разуму, а не сердцу, где только и можно найти правильные цвета — цвета Любви.

Как невозможно написать картину без любви, в полном смысле этого слова, так же точно и никакое общественное устройство не может быть создано без любви. Поэтому мы все бежим по замкнутому кругу.

Я иногда пытался писать картины в темноте, без света, но разве цвета — не производные нашей собственной души?

Можно прекрасно владеть линией, даже на архитектурном уровне. Но важнее всего — кровь, а для художника кровью является цвет. Цвет и все его особенности — пульс организма. Цвет — пульс произведения искусства.

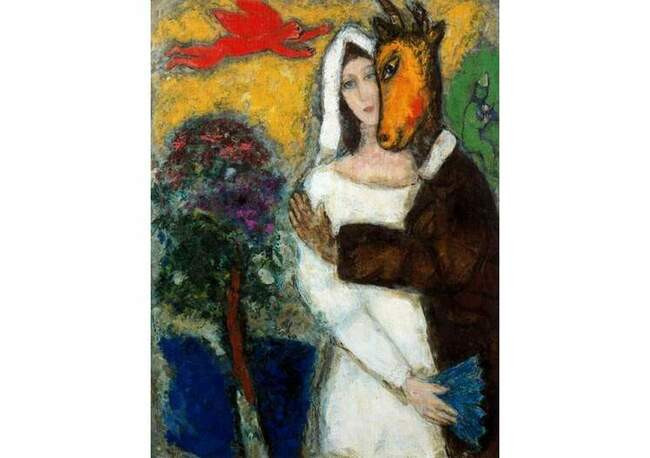

Сон в летнюю ночь Марк Захарович Шагал 1939

Сон в летнюю ночь Марк Захарович Шагал 1939

По-моему, для блага революции не обязательно попирать личность.

Ни царской, ни советской России я не нужен. Меня не понимают, я здесь чужой. Зато Рембрандт уж точно меня любит.

Война уничтожила не только культурные и материальные ценности, но и присущий нам гуманизм.

Цвета и линии текут, как слезы, из моих глаз, хотя я не плачу.

Сегодня нужно быть ангелом, чтобы думать об искусстве.

Ангел с палитрой Марк Захарович Шагал 1936

Ангел с палитрой Марк Захарович Шагал 1936

Мир принадлежит нам с момента нашего рождения, и мы думаем, что с самого первого вздоха подготовлены к нему.

Наша несчастная жизнь на этой земле — не маскарад, так незачем нацеплять маску. Тот, кто это делает, лишь попусту тратит время

Жизнь, в конце концов, всего лишь рой жалящих мух и всякий, кто прикоснется к ней, подвергает себя смертельной опасности.

Мне кажется, что в наш атомный век мы приближаемся к неким границам. Что это за границы? Не знаю, но не хочется снова скатиться в бездну.

Лучше быть гласом вопиющего в пустыне, чем одним из той массы людей, что ревом выражают одобрение из боязни не поспеть куда-то.

Горящий дом Марк Захарович Шагал 1913

Горящий дом Марк Захарович Шагал 1913

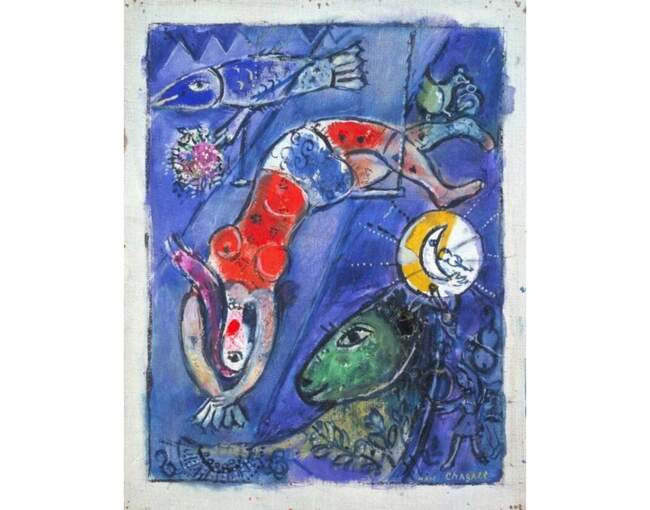

Для меня цирк — это волшебство, которое появляется и исчезает, как мир. Цирк будоражит. Он искренний.

Эти клоуны, всадницы и акробаты давно и прочно обосновались в моих мечтах. Почему? Почему их размалеванные лица, их ужимки трогают меня до слез? Вместе с ними я устремляюсь к новым горизонтам. Они соблазняют меня пестрыми костюмами и гримом, и я мысленно рисую новые человеческие странности.

Некоторые боятся слова «мистический», и напрасно. Они рассматривают его в чисто религиозном контексте. Мне бы хотелось очистить это слово от старой, замшелой оболочки и взглянуть на него непредвзято — в его высшем, незамутненном виде.

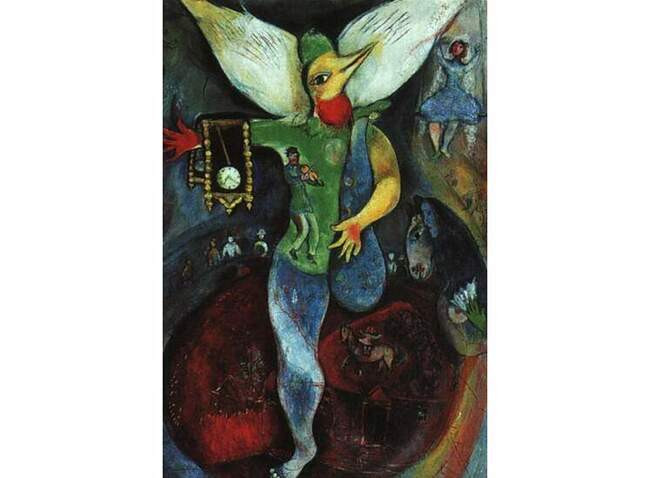

Цирк Марк Захарович Шагал 1964

Цирк Марк Захарович Шагал 1964

Марк Захарович Шагал. Жонглер

Марк Захарович Шагал. Жонглер

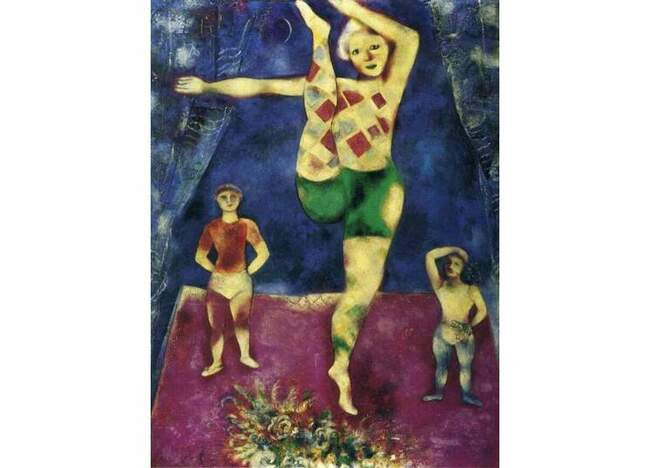

Марк Захарович Шагал. Три акробата

Марк Захарович Шагал. Три акробата

Марк Захарович Шагал. Голубой цирк

Марк Захарович Шагал. Голубой цирк

Марк Захарович Шагал. Цирк

Марк Захарович Шагал. Цирк

Конечно, искусство радует глаз и все такое, но у самого искусства глаз нет. Оно смотрит на вас из своих потаенных глубин, у него простое, беззащитное лицо, и все, кто думает, будто техника современного искусства достигла совершенства, ошибаются.

В царстве искусства много такого, к чему трудно подобрать ключевые слова. Так, может, не стоит и пытаться подбирать эти ключи? Порой мне кажется, двери откроются сами собой — без видимых усилий, без лишних слов.

Искусству, претендующему на то, чтобы остаться в вечности, не обязательно прибегать к простейшим уловкам, чтобы всем понравиться. Напротив, по-настоящему великое Искусство вовсе не кажется таким уж легким и приятным для глаз. Таков Рембрандт, отдельные работы Гойи, Шарден, Сезанн, Ван Гог и некоторые другие.

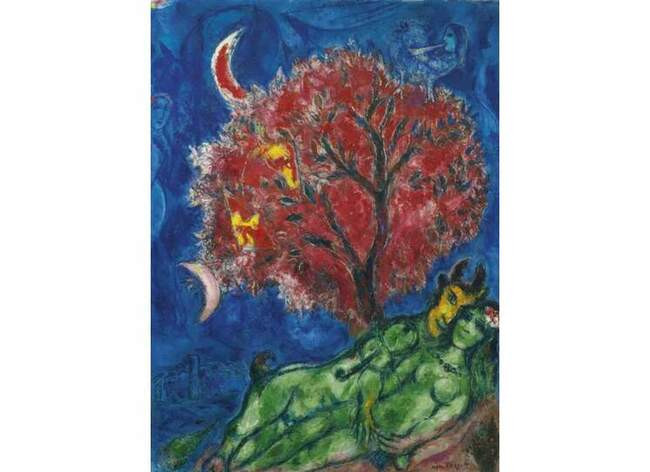

Деревья, написанные Моне, хороши для Моне. Но что, если те же деревья ждут, чтобы их показали снова?

Марк Захарович Шагал. Красное дерево

Марк Захарович Шагал. Красное дерево

Марк Захарович Шагал. Эдемский сад

Марк Захарович Шагал. Эдемский сад

Марк Захарович Шагал. Иллюстрации для книги "Тысяча и одна ночь". Она спустилась с дерева

Марк Захарович Шагал. Иллюстрации для книги "Тысяча и одна ночь". Она спустилась с дерева

Откуда же она взялась, как она возникла, эта химия, с помощью которой создается искусство — подлинная концепция мира и жизни? Она состоит из любви и некоего природного настроя — ведь природа не терпит зла, ненависти, безразличия.

Вместо того чтобы разглагольствовать о судьбах искусства, я лучше прислушаюсь к собственной душе.

Художник над Витебском Марк Захарович Шагал 1978

Художник над Витебском Марк Захарович Шагал 1978

Порой мне казалось, что я — это кто-то другой, рожденный где-то между небом и землей, и весь мир для меня как великая пустыня, где моя душа колеблется, словно пламя свечи.

Человек теоретически слабее, чем, скажем, Господь Бог. Но если человек «запоет», он в каком-то смысле сравняется с самим Богом.

Все, чего я хотел, — не стоять слишком близко к величайшим в мире мастерам, таким, как Рембрандт, Эль Греко, Тинторетто и другие; мне казалось, я должен быть по духу ближе к нашим отцам и дедам. Быть жизненно значимым, как они, слиться с их печальными душами, с их морщинами — спрятаться в складках их одежд, среди их вздохов и тревог, горестей и — таких редких — радостей.

Если все в жизни неминуемо движется к концу, мы должны, пока живем, расцветить жизнь всеми красками любви и надежды.

Цветы и любовники Марк Захарович Шагал 1960

Цветы и любовники Марк Захарович Шагал 1960