Днем, в 14:20, перед судом предстала гражданка Роза Морицовна Коэн, бывшая заведующая иностранным отделом газеты «Москоу Дейли Ньюс», обвиняющаяся в шпионаже в пользу Великобритании резидент английской разведки. На суде Коэн себя виновной не признала, категорически отказалась от всех предыдущих показаний, объявив, что они были даны ложно. Факт передачи каких бы то ни было сведений английской разведке отрицала категорически. Суд — в закрытом режиме, без вызова свидетелей, без защиты, согласно постановлению Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года. Судебное разбирательство продолжалось 20 минут — и это было чуть дольше, чем обычно, в рядовых случаях. С вынесенным приговором Розу Коэн не ознакомили, и это означало высшую меру наказания. В исполнение приговор был приведен тем же вечером. Возможно, в подвале того же дома, который в Москве шепотом называли Расстрельным. Роза Морицовна Коэн, подданная Великобритании, была не единственной иностранкой, уничтоженной во время Большого террора. Ей было 43 года. Ее муж, Давид Александрович Липец-Петровский, был расстрелян двумя месяцами раньше — 10 сентября. Их восьмилетний сын Алёша, оставшийся без попечения родителей, был отправлен в детский дом.

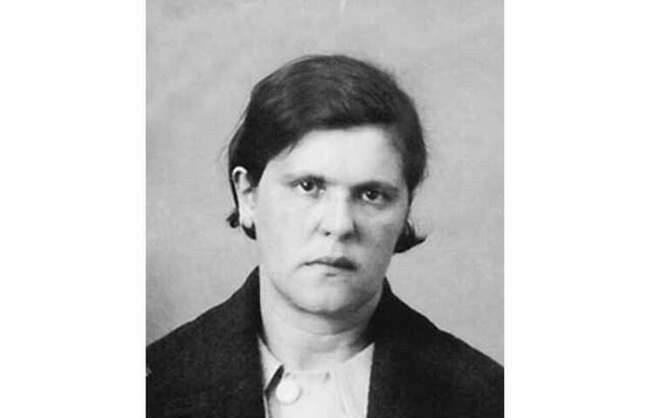

Роза Коэн

Роза Коэн

На своей последней фотографии Роза Коэн выглядит страшно. У нее тяжелый безнадежный взгляд, нижняя губа чуть прикушена, лицо землисто-серое. Эти тюремные фото — в профиль и анфас — никак не напоминают легкую, полную сил и жизни красавицу Розу, в которую был влюблен практически весь состав компартии Великобритании.

Она родилась в Лондоне, в семье польских эмигрантов, евреев из Лодзи, Морица и Ады Коэн — 20 мая 1894 года. Отец ее был портным и, видимо, неплохим, если впоследствии сумел открыть свой бизнес — и дела его пошли на лад. Но во время детства Розы семью нельзя было назвать особенно обеспеченной — тем более что детей у Коэнов было шестеро. Тем не менее Роза сумела получить неплохое образование: об этом позаботились учителя Образовательной ассоциации рабочих — благотворительной организации, предоставлявшей возможность обучения взрослым. Девушка свободно говорила на трех языках, интересовалась экономикой, историей, а кроме того, была хороша собой, предприимчива и не робкого десятка. Роза получила работу в лондонском городском совете — и с головой ушла в политику довольно левого толка, что неудивительно. Точно так же не вызывает удивления, что Роза и Нелли, ее старшая сестра, примкнули к движению суфражисток. Разница в возрасте у сестер была невелика — всего два года, и они были не просто сестрами, но и по-настоящему родными людьми и единомышленниками. Нелли стала секретарем Сильвии Панкхёрст, дочери легендарной Эммелин Панкхёрст, матери-основательницы суфражистского движения.

Английская суфражистка в начале XX века

Английская суфражистка в начале XX века

Когда апостол суфражисток Эммелин Панкхёрст начинала борьбу за избирательные права для женщин, ее слова пали на благодарную почву: множество дам прикололи к груди брошки с зелеными, белыми и фиолетовыми камешками, трехцветные ленты, сшили себе платья и шарфы с этим тайным цветовым кодом (green, white, violet считывались как Give Women the Vote: «дайте женщинам голос!»). Одними нарядами и украшениями, впрочем, дело не ограничивалось. Английские суфражистки были настроены весьма решительно — и Англия довольно скоро это почувствовала. Дамы, которых правительство и общество изначально не были склонны принимать всерьез, перешли в наступление: суфражистки устраивали митинги, говорили зажигательные речи, приковывали себя к оградам и вообще делали все, чтобы не заметить их было невозможно. В дамских муфтах оказалось очень удобно прятать молотки и камни — чтобы выбивать стекла в домах политиков, пытавшихся игнорировать требования женщин, и бить витрины магазинов. Практиковались и поджоги, и бомбометание. Эммелин Пакхёрст настоятельно требовала, чтобы ее последовательницы не посягали на жизнь и здоровье своих оппонентов, ограничиваясь словесными перепалками и бытовым терроризмом, но ее призывы далеко не всегда были услышаны. Одна из суфражисток, Эмили Уайлдинг Дэвидсон, погибла, внезапно бросившись под копыта коня, принадлежавшего Георгу V, непосредственно на Королевском дерби — ради привлечения внимания к проблеме дискриминации женщин в вопросах голосования. Журналы изощрялись в карикатурах, шаржах и издевательствах, рисуя отвратительных сварливых гарпий-суфражисток или высмеивая их как взбалмошных дам, мечтающих поскорее влезть в мужскую одежду, пощеголять грубыми манерами и навсегда забросить дом, семью, детей и женскую скромность. Англия кипела. Суфражисток арестовывали — в тюрьмах они объявляли голодовку, обещая уморить себя, если вопрос о голосовании для женщин не будет решен. Арестанток товарки по партии почитали как мучениц. Их выпускали на поруки, стараясь не доводить дело до беды, Трудно сказать, как относились к суфражисткам в семье Коэнов, но началась Первая мировая. На время войны бурные политические дебаты на грани гражданской войны прекратились, но возникла новая проблема. После Англо-бурских войн количество мужчин в Англии резко уменьшилось, и когда мужчины опять ушли на фронт, работать оказалось некому. И тут суфражистки, многие из которых в первую очередь оставались патриотками, показали себя с лучшей стороны, доказав, что могут работать на оборонную промышленность не хуже мужчин. Так или иначе, но в 1918 году отчаянные дамы добились своего, хотя и не в полной мере. Право голоса получили женщины старше 30 лет, прошедшие определенный образовательный ценз (окончившие университет) и стоящие во главе семьи (в том числе и как супруга главы семьи). Это было кое-что, хотя до равенства было еще далеко.

Роза и Нелли Коэн во время эпических сражений с полицейскими, обстрела витрин градом камней и триумфального возвращения очередной суфражистки из-за решетки были еще юными барышнями, получали образование — но все эти бури и потрясения, конечно, не прошли мимо. По возрасту и образу мыслей и Роза, и ее подруги принадлежали к суфражисткам второй волны, еще более активным и боевым, чем даже матери-основательницы движения. Дочери самой Эммелин Панкхёрст, барышни Кристабель и Сильвия Панкхёрст, стояли на существенно более левых позициях, сравнительно с матерью: молодое поколение суфражисток левело просто на глазах. Через некоторое время немалая их часть просто уйдет в социалистки, горячо поддержит коммунистические идеи и идеалы. Впрочем, не стоит забывать, что программные заявления Сильвии Панкхёрст (не только её, конечно) заставили В. И. Ленина написать свой известный труд «Детская болезнь левизны в коммунизме». А Нелли Коэн была секретарем у Сильвии, и обе сестры («девочки Коэн» из ее дневников и писем) принимали активное участие во всех её публичных мероприятиях. Неудивительно, что Роза Коэн с 1916 года была под особым наблюдением английской разведки, письма ее перлюстрировались, телефонные разговоры прослушивались.

После окончания Первой мировой Роза работала в департаменте исследования труда, была секретарем у знаменитой четы Веббов, социологов, экономистов и видных членов Фабианского общества. Сестры Коэн снимали отдельное жилье вместе с двумя своими подругами, Дейзи Лэнсбери и ирландкой Мэй О'Каллаган, заместительницей редактора в журнале Сильвии Панкхёрст. Девушки активно интересовались политэкономикой, положением рабочего класса (и отдельно — женским вопросом), а кроме того были юны, веселы и красивы. Все они, кстати, довольно скоро стали коммунистками. Квартира находилась под наблюдением Скотленд-Ярда и считалась «рассадником революции». Социализм, международное объединение рабочего класса и тесная связь между грядущим освобождением всех угнетенных (и в том числе женщин) неудержимо привлекали к себе жаркие сердца и горячие головы. Как известно, «у того, кто в шестнадцать лет не был либералом, нет сердца; у того, кто не стал консерватором к шестидесяти, нет головы». Эту фразу, в разных вариантах, приписывают и Уинстону Черчиллю (объекту яростных нападок со стороны суфражисток), и Бенджамену Дизраэли, и целому ряду других политиков. В общем, кто бы ее ни произнес — но с тех пор ее цитируют много и охотно. В начале 20-х годов упованием и любовью всех тех, «у кого было сердце», стала Россия. Эммелин Панкхёрст, объездившая целый свет, не миновала и нашу страну — лично была знакома с Марией Бочкарёвой, женщиной-офицером, организатором Женских батальонов смерти. Но революционная Россия, сбросившая самодержавие, для Европы Нового времени уже бывшая некоторой архаичной экзотикой, при близком с ней знакомстве у миссис Панхёрст не вызвала никакого особенного ажиотажа, а Керенский и вовсе показался ей человеком мелким и не на своем месте. Много видевшая и давно занимающаяся политикой старуха не обманывалась насчет дальнейшего развития этой сложной и взрывоопасной ситуации под руководством не очень приспособленных к тому людей — и в сущности оказалась права. После Октябрьской революции Эммелин не без яда заметила, что Россию «терроризирует небольшая горстка людей, явно финансируемая и направляемая немцами». Но Роза Коэн с подругами не обладали ее опытом и ее проницательностью — для них Советская Россия служила ярким примером, страной сбывшейся мечты. Ленин был популярнейшей фигурой — чем-то вроде пророка и вождя наших дней, пылкие суфражистки «чувствовали его духовное руководство», штудировали его труды. Женщина-министр Александра Коллонтай — это ли не образец гендерного равенства и социальной свободы? С какого-то этапа коммунистам и суфражисткам новой волны оказалось по пути: среди коммунистов девушки встретили ту самую дружбу и социальное равноправие, о котором они так мечтали. Коммунистическая партия Великобритании практически избрала квартиру девушек в качестве своей штаб-квартиры. По общему воспоминанию — Роза была душой этого небольшого, но достаточно бурного общества. Черноволосая, с ярким румянцем, блестящими глазами и огромным обаянием, девушка полностью оправдывала свое имя — была именно красной Розой. Кокетства в ней не было вовсе — большинство ее товарищей подозревали, что Роза и сама не осознает своих чар. Гарри Полит, тогда еще не генеральный секретарь КПВ, был в нее влюблен — хотя без всякой взаимности. Роза стала фактически «лицом» КПВ, принимала активное участие в жизни и деятельности Коминтерна. Знание языков, активность, предприимчивость и обаяние делали ее незаменимым членом партии. Она то и дело отправлялась в командировки, ей поручали самые ответственные дела — например, отвозить деньги коммунистическим партиям, передавать важные документы. Партийная ее карьера и авторитет росли, а жизнь все больше напоминала восхитительный авантюрный роман — с жизнью под прикрытием, великим и важным делом, отважными друзьями и настоящей миссией, которой можно было отдаться всем сердцем и которая, в сущности, не требовала перешагивать через свои моральные принципы. Роза Коэн получила свою «революцию в белых перчатках» — такую, как ее изображали потом в книжках для советских детей. Эта революция, без крови, грязи, уголовщины, была настолько обаятельной, что «мальчики иных веков, наверно, будут плакать ночью о времени большевиков». Во время таких «курьерских» и административных разъездов Роза наконец-то познакомилась со своим кумиром — Александрой Коллонтай, та записала в своем ежедневнике, что видела ее.

20 марта 1917 г. Российской лигой равноправия женщин в Петрограде была организована демонстрация

20 марта 1917 г. Российской лигой равноправия женщин в Петрограде была организована демонстрация

Вскоре она попала и в страну, которой грезила, в Россию. Это произошло так. В 1924 году от Коминтерна в Англию приехал Макс Беннет — в качестве консультанта для КПВ и для поддержки связи. На самом деле, никто не обманывался: Макс Беннет был скорее супервизором (наблюдателем), и его консультации носили характер не столько советов, сколько требования, обязательного к выполнению. И возраст, и опыт, и сам склад личности коммуниста Беннета не оставляли возможностей для иного толкования. Его считали американцем, говорили о Восточном побережье США. В Америке он действительно был, работал несколько лет, там его знали как журналиста и пламенного оратора Макса Гольдфарба. Во Франции он жил по документам некоего Гумбольдта. Но настоящее имя Макса было — Давид. Давид Эфроимович Липец (Петровский), сын купца-сукноторговца из Бердичева, с 16 лет ушедший в революцию, побывавший в самых разных странах, опытный подпольщик. Он был старше Розы на семь лет, а Гарри Полита — на четыре — и на целую жизнь. Макс Беннет был удивительно некрасив — неуклюжий, с тяжелым мягким носом, редеющими волосами и жестким проницательным взглядом. Его племянник, А. Шаров, впоследствии ставший писателем, описывал его так: «Основное свойство Лака (в книге, изданной в Советском Союзе, лишний раз вспоминать о репрессированном, хотя и реабилитированном родственнике не стоило — и в повести он выведен под именем Леонида Александровича Круглова — Лак, — М. Б.) — смотреть на людей, особенно на маленьких, как в микроскоп и самому определять их судьбы. То есть главным его свойством была вера в необходимость самого высокого давления для правильного формирования души.

Агитатор, он вместе со многими другими и вслед за многими другими искал самое простое и доходчивое, одинаковое выражение главной идеи, которая, осуществись она, сделала бы весь мир счастливым.

И, повторяя, утверждая это самое простое выражение своей правды, верное, как ему казалось, для всего мира и всего существующего на свете, он привык искать только самое простое, одинаковое и при оценке каждого человека. А это не могло не приводить к несчастьям. Держа непреклонный курс в мировых вопросах, единственно серьезно его занимавших, он привык прокладывать такой же твердый курс и при определении личных судеб. То, что правильно по отношению к неизмеримо сложному — к миру, должно быть правильно и в применении к элементарно простому — к личности. Это все он, может быть, и не сказал себе такими словами, но это было в его существе, было или казалось самим его существом».

У Шарова, тогда еще подростка Шеры Нюренберга, были все причины недолюбливать своего сановного дядюшку. Шера категорически не согласился с «определением личной судьбы», намеченной для него всезнающим дядюшкой, и это самовольство не забыли оба родича ‑ и молодой, неоперившийся наглец, и политический провидец. Но в сущности что у Шарова было, судя по всему, всегда, — это точность формулировок при остроте взгляда. Очевидно, его дядя и в самом деле был чудовищем. Даже скорее всего. Время призвало как раз такой тип — холодных, уверенных в своем праве руководить, логически мыслящих вождей. Правда, «тонкошеим вождем», как дерзко определил О. Мандельштам основное окружение Сталина, Петровский не был — скорее уж, жестоковыйным. Впрочем, это качество, неприятное в мирной жизни, в кризисных условиях выручало его и других, оказавшихся под его рукой, многократно: вспомнить хотя бы, как он сумел отстоять Бердичев и его евреев от смертельной лавины бандитского «куреня смерти», когда взял на себя руководство городом во время Гражданской войны. Как бы то ни было, властный, однонаправленный Макс Беннет в короткий срок стал весьма авторитетным человеком в КПВ. Авторитарность, ум, опыт и то впечатление, которое он производил на лондонских коммунистов, да еще и высокое положение в международных политических кругах, конечно, привели к тому, что имя Макса произносилось с неизменным уважением. Ко времени его приезда они уже, скорее всего, были знакомы с Розой, но именно в Лондоне началась их любовь. Потом Макс уехал в Москву, Роза осталась — и писала ему письма. Эти письма мы встречаем в «Повести о десяти ошибках» — кто бы мог подумать, что история Розы и Давида внезапно отблеском промелькнет в детской, в сущности, книге — воспоминаниях немолодого Шарова о своем отрочестве.

«Я носил Лаку — он лежал больной — из здания Коминтерна, помещавшегося напротив Манежа, письма — в плотных конвертах, с заграничными марками, с шелковистой подложкой, шуршавшей, если бережно потрогать конверт. Эти письма пахли как-то совсем по-особому. И <…> запах конвертов вызывал в воображении секретную работу Лака, — опасную работу, — от них веяло как бы самой Революцией.

Дядя мой, лежа в постели, похудевший, небритый и, собственно, совсем не похожий на Лака, на нечто, что может сделать шаг и раздавить тебя, — и не по злобе раздавить, а по логике, диктующей этот шаг, — дрожащими руками нервно разрывал конверт. И глаза Лака, прежде казавшиеся мне буравящими, алмазно твердыми, становились тревожными. Лак перечитывал письма несколько раз, забывая обо мне и продумывая, по моим догадкам, пути Мировой Революции.

Благоговейно затаив дыхание, я ждал, и Лак никогда не забывал оторвать для меня марки от сиреневого или розового конверта. В этом тоже чувствовалось нечто раньше не бывшее в нем или не различимое.

А потом письма перестали приходить, но «оттуда», из-за границы, приехала Мэри — молодая женщина, новая жена Лака. Оказалось, именно она, Мэри, посылала письма в конвертах с шелковистой подложкой. Я вначале огорчился, но ненадолго, тем более что она, как прежде Лак, дарила мне заграничные марки. Потом я узнал, что Мэри имела прямое отношение и к революции, была коммунисткой, подпольщицей».

Макса и Розу все друзья считали «золотой парой» — блестящие, недюжинные, бесстрашные и влюбленные (а то, что Липец-Петровский был искренне влюблен в Розу, было ясно даже мальчишке, приносившему письма). Кроме того — оба работали на ответственных постах, у каждого была революционная карьера, которая называлась по-деловому: стаж. Оба они меняли мир — делали его лучше, чище, справедливее и прекраснее, согласно собственным вкусам, представлениям и руководящей политике. Роза переехала жить в Россию, они жили в новом доме, построенном в 1928 году, в 1-м Коптельском переулке, и, в сущности, жили вполне неплохо. Жизнь членов Коминтерна и вообще приближенных к верхам выгодно отличалась от существования рядового обитателя советского «человейника». Возможно, Роза, англичанка, да еще и молодая мать, не особенно разбиралась в тонкостях бытовых вопросов. Круг друзей, бытовые привычки, веселая вольница Коминтерна продолжали оставаться в Москве примерно теми же, что и в Лондоне, и в Париже, куда обоих забрасывала судьба. Москва конца 20-х была уже не той, что в 1918-м, когда трудно было отыскать дрова и продукты, беспризорные дети умирали от тифа и воспаления легких, а на улицах в открытую орудовали бандиты. Сейчас на московские улицы вернулся порядок, в магазины — товары, несколько лет НЭПа — и призрак «военного коммунизма» отступил. Ну и, разумеется, семья высокопоставленного партийного деятеля была избавлена от «гримас быта». Понимала ли Роза, что условия, в которых живут они с мужем, для большинства людей — недоступная роскошь? Возможно, и нет. Но в любом случае на первый план пока что вышли другие заботы.

«Через год в семье Лака появился «бэби», как говорила Мэри, крошечное, сморщенное, красное существо — сын. Я был допущен на «смотрины». Младенец совсем меня не заинтересовал, но, случайно подняв голову, я увидел огромные глаза Мэри, устремленные вниз. И в каждом глазу, в зрачке — что запомнилось как чудо — дрыгал ножками крошечный младенец. И там, в зрачках Мэри, младенцы казались потрясающе прекрасными».

В том же 1929 году у Нелли родится дочка, Джойс Изабель.

Роза и Нелли со своими детьми. Лондон. 1932

Роза и Нелли со своими детьми. Лондон. 1932

Наслаждаться семейным счастьем Петровским придется недолго. К тому времени Нелли, тоже ставшая матерью, вернется в Англию — ее семейная история сложится не так красиво, как у сестры: ее избранник был семейным человеком и ничего не знал о беременности своей подруги — довольно частая история в кругу адептов «нового быта». Вмешается подруга, Мэй О'Каллаган, одна из тех, с кем Роза и Нелли снимали квартиру в Лондоне, и уговорит Нелли поехать к ней в Нью-Йорк, хотя бы на первое время. Через пару лет Нелли с малышкой вернутся в Лондон — и всесильный Петровский поможет свояченице получить работу в советском посольстве. Отъезд спасет и Нелли, и ее дочку, но в 1929 году такие мысли не могли и в голову никому прийти. Наоборот: перед Розой открывается будущее, о котором она могла только мечтать. Она, дочка лодзинского портняжки, эмигранта, человека второго сорта, — заведует иностранным отделом единственной в России англоязычной газеты, представляющей молодую советскую республику на международном пространстве. Продолжаются загранкомандировки — по делам Коминтерна. Ее муж, мальчик из черты оседлости, которому — в лучшем случае — предстояло торговать тряпьем в лавочке своего отца, теперь — доктор экономических наук, генерал Петровский, бывший подпольщик и революционер, которого не смогли раскусить опытные спецслужбы Франции, Америки, Великобритании, легендарная личность. Сейчас он занимается самым нужным и полезным делом: заведует высшими и средними учебными заведениями, имеющими отношение к тяжелой промышленности страны, беспрестанно ездит с инспекциями, читает лекции, руководит, он, агитатор и популяризатор, автор ряда книг — «Военная школа в годы Революции», «Классовая борьба в послевоенной Англии», «Революция и контрреволюция на Украине», «Капитализм и социализм» /от Томаса Мора до Ленина/», причем последняя была рекомендована в качестве учебника. Стране срочно нужны хорошо подготовленные и обученные кадры — инженеры, механики, техническая интеллигенция. Генерал Петровский решает и этот вопрос. Ее золовка Фанни — Фаина Нюрина-Нюренберг — помощник прокурора РСФСР, член коллегии наркомата юстиции — в какой еще стране женщине доверят подобный пост? И сама она — со своими тремя языками — чрезвычайно востребованный и ценный специалист. А самое главное: она на самом деле может участвовать в строительстве нового мира, ее друзья из разных стран собираются здесь, в центре красавицы-Москвы, столицы победившего народа, и вскоре «мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Но самое главное — они стали частью новой партийной аристократии, советского истеблишмента, то есть того, что так презирали в юности подруги-суфражистки. Айви Лоу, жена наркома по иностранным делам СССР Максима Литвинова, дружила с Розой — по крайней мере, поддерживала приятельские отношения. Английские жены-коммунистки видных функционеров охотно ходили друг к другу в гости, будучи дамами одного круга. Мадам Литвинова вспоминала, что Петровские жили в роскошной, по московским меркам, квартире, но одевались ужасно, что с Розой они быстро стали подругами, но стоило ей остаться наедине с Петровским, тот сразу же начинал с ней заигрывать. Она же вспоминает, что в Москве Роза считалась «знаменитостью в узких кругах». В газете ее считали карьеристкой, снобом, человеком неискренним и оппортунистически настроенным. Не добавляло приязни и теплоты то, что зарплата Розы Коэн была очень и очень солидной.

Тем временем тучи уже начинали собираться. После убийства Кирова в 1934 году маховик стал разворачиваться. Если до этого времени репрессии в отношении старых большевиков были сравнительно редки, то сейчас чувствовать себя в безопасности не мог уже никто. Петровский, человек жесткий, практичный и не склонный обольщаться, опасность оценил довольно быстро. Помимо «грехов юности» — участие в Бунде, меньшевистское прошлое, пусть и недолгое, были и серьезные обвинения: например, в том, что он в 1919 году в Житомире был причастен к петлюровским расстрелам «красных». Но, в сущности, не надо было ходить слишком далеко. Само его пребывание за границей было практически стопроцентным доказательством неблагонадежности и возможной завербованности. Близость к Коминтерну не приносила никакого спасения, скорее наоборот. У Иосифа Виссарионовича коминтерновская «вольница» давно вызывала глухое раздражение и желание приструнить всю эту международную шатию-братию. Сейчас этот шанс был более чем реален. Петровский отлично понимал, куда дует ветер. Да, в сущности, наиболее чуткие или осведомленные сразу же поняли, что убийство Кирова станет очень хорошим поводом «закрутить гайки». Петровский попытался предпринять что-нибудь для спасения если не своей жизни, то хотя бы своей семьи. Для фигуры такого масштаба затеряться где-нибудь в глубине России было немыслимо. План был — им с женой и сыном выехать порознь, в разные стороны, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, — и таким образом попытаться уйти за периметр и больше не возвращаться. С разрешения Серго Орджоникидзе, председателя Высшего совета народного хозяйства и наркома тяжпрома, Петровский оформил свою командировку в Соединенные Штаты. Легенда была самая благовидная: изучить опыт работы высших технических учебных заведений, чтобы применить наиболее передовые приемы и способы обучения при организации подобных точек и у нас. Орджоникидзе, человек неглупый, хорошо знавший своего подчиненного и еще лучше — своего старого товарища Кобу, с которым познакомился в грузинской тюрьме, понимал, что Петровский, скорее всего, из командировки не вернется. Понимал — и внутренне одобрял. В это же время Роза и Алеша должны были поехать в Англию, к родственникам. С этой стороны проблем не предполагалось, поскольку Роза, британская подданная, обладала некоторой сравнительной свободой перемещения. Но план супругов-конспираторов был разрушен. Розе не чинили никаких препятствий, но Алешу просто не выпустили из страны. Такой безошибочный и садистский прием свел на нет попытку бегства, а второго шанса не было. Роза отправилась в Великобританию в 1936 году — и по свидетельству ее сестры Нелли (к тому времени супруги английского коммуниста Рэтбоуна, удочерившего Джойс), «выглядела очень несчастной, не желающей возвращаться в Россию, если бы не сын». Рассказать сестре что-то большее Роза побоялась. Видимо, к тому времени она уже окончательно поняла, что обречена и что, скорее всего, здесь ей просто не поверят. С тяжелым сердцем она вернулась из поездки — и это был последний раз, когда сестры виделись. Вскоре Петровский был уволен. В прессе стали появляться материалы, порочащие его. Еще через некоторое время Серго Орджоникидзе, решивший не ждать своей очереди, застрелился в собственном кабинете. Буквально в следующем же месяце, 11 марта 1937 года, Давид Липец-Петровский был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и троцкизме. Через полгода допросов, 10 сентября его судили и в тот же день, как и полагалось, расстреляли. Практически сразу же вслед за ним была арестована и подвергнута пыткам его сестра, Фаина Ефимовна Нюрина: выстоять в противоборстве с А. Вышинским, сталинским «волкодавом», она не смогла.

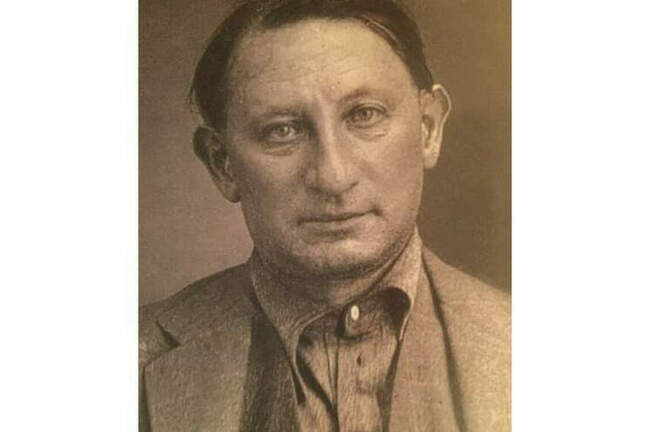

Давид Петровский

Давид Петровский

Естественно, арест Петровского вызвал определенную реакцию среди друзей Розы. Гарри Поллит немедленно написал в Коминтерн, товарищу Димитрову, что он, Поллит, безусловно ручается за товарища Петровского, что его связывают с ним годы теплой дружбы и общей работы — и что невозможно поверить, чтобы такой закаленный и испытанный коммунист оказался нелоялен коммунистическому движению. Письмо это, разумеется, никакого хода не получило. В газете, где продолжала работать Коэн, один из сотрудников, некто Том Белл, по совместительству сотрудник британской разведки, был обязан говорить с ней — в том числе и о веревке в доме повешенного, постоянно сводя разговор на арест ее мужа и ее реакцию по этому поводу. Но Роза никогда не сетовала на государство, не обвиняла его ни в чем, а лишь утверждала, что все это — ужасная ошибка и ТАМ, разумеется, разберутся.

После ареста мужа Роза осталась в изоляции — «знакомые» и «друзья» растаяли и не торопились ее утешать, «дорогая подруга» Айви была предупреждена своим супругом-дипломатом, что в данный момент навещать Розу Коэн — более чем сомнительное удовольствие. Когда же женщины все же встретились, Роза почти расплакалась: она была не готова к тому, что внезапно останется совершенно одна, даже в день своего рождения. Больше всего она беспокоилась об Алеше. Про то, как обращаются с детьми репрессированных родителей в детских домах, она знала довольно хорошо, хотя, конечно же, и не в подробностях. Попав туда, ребенок должен был навсегда забыть своих родителей, изгладить их из памяти. При мысли, каково будет ее любимому, домашнему и неприспособленному мальчику в этом педагогическом аду, Роза просто цепенела.

4 июня она написала сестре, понимая, что письмо, конечно же, будет перлюстрировано, что М. с нею нет, что она очень скучает по нему.

«Спасибо, что вспомнили про день моего рождения, спасибо за поздравления, — писала Роза. — Для меня это особенно дорого, поскольку никто больше и не поздравил, кроме моей подруги Маши из Нью-Йорка, которая никогда не забывает о таких вещах… Прости. Письмо получается скучным, но что-то мне совсем грустно. Поэтому лучше на этом и остановимся… Пожалуйста, пиши мне почаще…»

Ответ от Нелли пришел в Москву, когда «адресат уже выбыл». В письме было много милой болтовни, семейных сплетен — и только в самом конце осторожные слова поддержки. Ласковое и сочувственное письмо от Поллита тоже опоздало.

Розу арестовали 13 августа — ее муж был еще жив в это время. Расстреляли ее 28 ноября. В отяжелевшей от ужаса и горя, подурневшей женщине вряд ли кто мог бы узнать прежнюю Розу — черноглазую, краснощекую любимицу КПВ и Коминтерна. Гарри Поллит и Вили Галлахер, английские коммунисты, были страшно возмущены пропажей Розы, пытались ее отыскать, даже приехали в Москву, беседовали с Георгием Димитровым, главой Коминтерна. Тот сперва замялся, потом быстро и серьезно взглянул на Уильяма Галлахера и открытым текстом пояснил «товарищу Галлахеру», что вопросы эти — бестактны и вредны. И лучше бы ему не лезть в это дело. Определенные исследователи и историки спорят, не были ли усилия, предпринятые Поллитом и Галахером для спасения Розы, фактическим обоснованием ее смертного приговора — по циничному выражению ЧК «нету тела — нету дела»? Героические попытки Гарри Поллита хоть как-то помочь своим друзьям — Розе и Максу (для Поллита Петровский так и оставался Максом Беннетом) привели лишь к тому, что сам Поллит в глазах партийной советской элиты (и, как следствие, для КПВ) стал персонажем более чем подозрительным и ненадежным. Запросы супругов Вебб, попытки левых социалистов привлечь внимание к исчезновению Розы Коэн тоже остались без ответа. В коммунистической Великобритании весть о пропаже супругов Петровских не вызвала никакого не то что возмущения, а хотя бы удивления. Их просто вычеркнули из жизни. Даже сестра и зять Розы не стали портить отношений со всемогущим CCCР. Роза Коэн словно бы растворилась в пространстве, как будто и не была британской гражданкой. Когда газета Daily Herald опубликовала краткую заметку об аресте Розы, реакция не заставила себя долго ждать: коммунисты Великобритании немедленно объявили Daily Herald врагом, только и ждущим, чтобы развернуть пропаганду с ядовитыми нападками против социалистического государства. Британские коммунисты в массе своей не были готовы признать реальность Большого террора, предпочитая лучше пожертвовать пешкой, пусть и хорошенькой, чем расплеваться с колоссом, который может озолотить, а может и обидеться. Но и британское правительство не торопилось помочь своей подданной. Официальная точка зрения была такова: Роза Коэн, выйдя замуж за советского подданного, приняла советское гражданство — и теперь правительство Великобритании не имеет возможности вмешиваться в дела РСФСР. А вскоре Нелли с супругом, на правах близких родственников, объявили, что Роза и Алеша… умерли от воспаления легких. Эта информация снимала все вопросы. Нелли прожила долгую жизнь, скончавшись в 1981 году в возрасте 88 лет.

Полицейские арестовывают демонстрантку во время столкновения между коммунистами и британскими фашистами

Полицейские арестовывают демонстрантку во время столкновения между коммунистами и британскими фашистами

Алеше Петровскому на момент ареста и гибели обоих его родителей исполнилось восемь лет. Худшие опасения Розы оправдались. Оставшись сиротой, он был немедленно отправлен в детский дом, и хотя у ребенка оставались родственники, но мальчик три года провел именно в том аду, от которого так желала его избавить мать. Его отыскала двоюродная тетка по отцу — врач Ревека Белкина. Ей удалось забрать из Алешу из детдома, хотя и сама она, и вся ее семья находилась в ссылке в Тобольске — по 58-й статье.

«А однажды в Абакане, где я был в командировке, на берегу Енисея, на пристани, ко мне подошел Лак. Это не описка. Он был намного меньше меня ростом и вообще не походил на моего дядю — разве только нос у него тоже был большой, — но почему-то я сразу узнал в нем Лака, отражение Лака — погибшего, как и его жена, в 37-м году. Я ведь не видел этого нового Лака со времен его младенчества.

А теперь неожиданно встретил выросшим, твердо стоящим на ногах, имеющим уже, как оказалось, собственного ребенка».

Алексей Давыдович окончил Московский геологоразведочный институт в 1953 г., доктор геолого-минералогических наук, автор труда «Радиоволновые методы в подземной геофизике», академик РАЕН с 1991. Несколько лет назад Алексей Давидович Петровский скончался, его сын с семьей эмигрировал в США. 8 августа 1956 года Роза Морицовна Коэн была полностью реабилитирована в связи с отсутствием состава преступления.