Цветочное царство Екатерины Билокур: как девочка из украинского села билась за свое счастье рисовать

Цветы Екатерина Васильевна Билокур 1940

Цветы Екатерина Васильевна Билокур 1940

Цветы на стенах

Когда отец вошёл в хату, Катря думала, что он улыбнётся — она нарочно развесила по хате свои рисунки с цветами. Вышло не хуже, чем в тех хатах, где стены были расписаны по побелке. На рисунки, правда, пришлось порвать братову школьную тетрадь — больше бумагу было взять негде. Но вышло так хорошо, что отец обязательно должен был улыбнуться!

Отец в лице переменился — но это была не улыбка. На рисунки он глядел в настоящем ужасе. Обошёл хату, срывая размалёванные так усердно листочки. Бросил в печь, поджёг. Когда убедился, что сгорело всё, взял в руки хворостину… Горько плакала в тот день Катря.

Хорошие дочери не рвали купленную за деньги тетрадь. Хорошие дочери не рисовали, словно пьяные мазилы, которые за гроши и горилку расписывают чужие телеги. Хорошие девочки работали и хотели замуж.

Катре не повезло родиться в селе Полтавской губернии в тысяча девятисотом году — когда сельские представления о хорошей дочери никак не включали в себя кисти и краски, да и читать и писать было необязательно. Семья Билокуров себя бедной не считала, благо и детей было всего трое — значит, всем хватало и еды, и рубашонок. Но когда встал вопрос, кто в школу пойдёт, решили, что один кто-то.

В школу босиком не пойдёшь и в драном тоже (люли смотрят), значит, новые ботинки, новая верхняя одежда, это раз. Тетради, карандаши, книгу купить (букварь), это два. А ещё школа — это минус пара рабочих рук. Это три. Значит, пойдёт, во‑первых, мальчик (не девчонке же потом с документами возиться) — уже тут у Катри бухнуло сердце, а во-вторых, тот, что поумнее. Так что выбрали самого младшего Катриного брата.

Брат потом давал Катре свой букварь и буквы тоже несколько раз показывал. Так она сама, за неделю, выучилась читать. Но читать было почти нечего. Сама писала себе слова на земле, сама прочитывала. Да ещё к брату в тетрадки подглядывала.

Ей больше, правда, хотелось не писать, а бумажную тетрадь. Катря любила рисовать до самозабвения. Обычно утаивала лоскуток холстины, обрезок дощечки, и рисовала по ним когда угольком, когда свёклой, а когда и сама делала краски из всего, что придумала. Но дошечки и холстинки шли в дело, и уголёк стирался, и картины исчезали. А на бумаге бы они остались — так думала Катря.

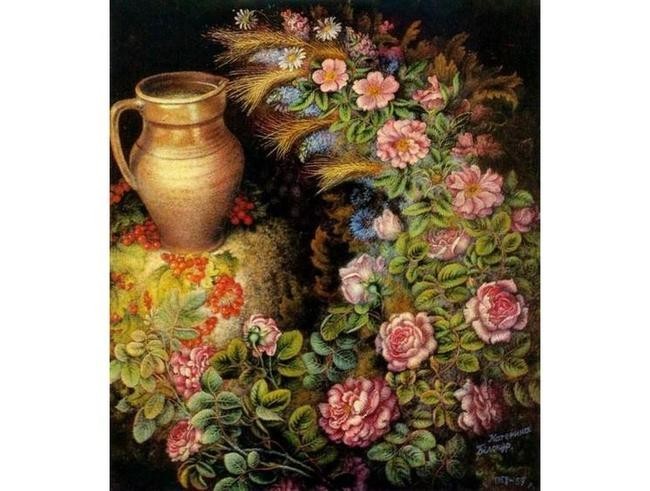

Натюрморт с колосками и кувшином Екатерина Васильевна Билокур 1959

Натюрморт с колосками и кувшином Екатерина Васильевна Билокур 1959

Цветы во снах

После того случая с рисунками родители злились и откровенно боялись Катриного баловства. Им казалось, что девочка сходит с ума (и что никогда ей не выйти замуж). Катрю заваливали работой так, чтобы ног не чуяла, чтобы руки отваливались, чтоб рисование на ум не шло. Катря вечером как отрубленная проваливалась в сон, и ей снились цветы, цветы, и цветы. И она их — рисовала, рисовала, рисовала.

Утаивала потом, украивала минутки, водила торопливо угольком по холстине. Чёрные, серые ложились на ткань цветы. А у Катри в глазах они стояли — красные, синие, лиловые.

Девчонкой Катря росла красивой. Парни за ней ходили хвостами. Давай, очередной говорил, жениться. Катря в лоб спрашивала:

— Рисовать дашь?

— Как рисовать? — опешивал очередной поклонник.

— Обыкновенно. Красками, кистью.

— Этого не надо, это баловство, надо мной за такую жену смеяться будут.

— Ну и катись отсюда, — говорила Катря, а у самой сердце падало. Надежда на мужа, которому любовь так глаза затуманит, что он накупить ей бумаги, разбивалась. Вся любовь этих парней была — ночью возиться да потом приходить в дом борщ есть от жены, а не от матери. Мелкая это была для Катри любовь.

Родители тоже надеялись на жениха для Катри, но такого, чтобы у неё от любви все краски из головы вылетели. А она на каждый цветок, который видела у дома ли, в поле, в лесу — примеривалась, как бы его рисовала. Так и просились они на лист — была бы бумага, эх… Бумага была только во сне.

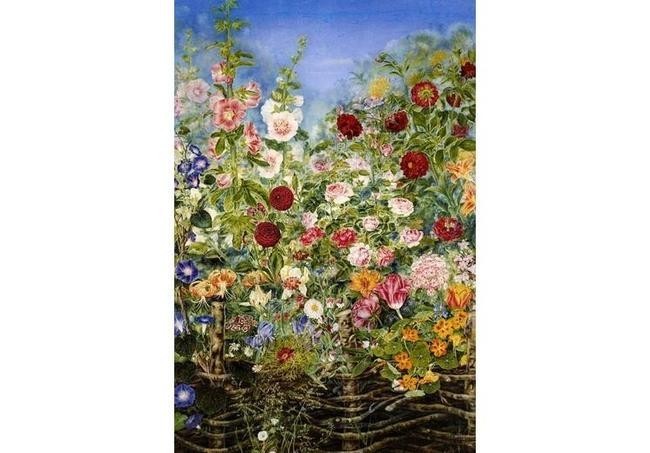

Цветы за плетнем Екатерина Васильевна Билокур 1935

Цветы за плетнем Екатерина Васильевна Билокур 1935

Об этой художнице должен знать весь мир

По украинской земле проходила, тем временем, история. То туда — то обратно. Едва установилась советская власть, как открыли в Миргороде техникум: художественно-керамический. Про кераическость Катря не поняла, а про художественный… Взяла с собой два рисунка, те, что были на настоящей бумаге, побежала поступать Агитаторы говорили, что девчонкам, даже таким взрослым, тоже можно.

— Ну, давайте ваш аттестат, — сказали Катре в техникуме.

— Что такое?

— Бумагу, как школу закончили.

— Я умею читать, писать…

— Это неважно, документы нужны.

Какие документы? Кто пускал Катрю в школу? Весь долгий путь домой глотала слёзы. Что же, и дальше быть самоучкой…

Только дома шла настоящая, непрекращающаяся война. Катря урывала минутки, часы, чтобы порисовать. Родители кричали: сумасшедшая, бесстыжая, почему ты не можешь быть как другие девчонки? Посмотри, ты в девках засиделась! Со скрипом отпускали в театральный кружок, который организовывали школьные учителя, муж и жена. Катре там давали рисовать и выступать. Родители, быть может, втайне надеялись, что на выступлениях перед сельчанами кому-то Катря приглянется.

А ей шло уже двадцать пять, двадцать шесть, тридцать… В какой-то момент отец с матерью устроили за ней круглосуточную слежку — не давали рисовать. Из-за проклятого рисования не брали Катрю замуж даже кривые вдовцы! Что ж, ходила Катря на реку с матерью, окликнула, попрощалась и в воду ледяную сиганула. Её вытащили. Разрешили отныне рисовать, сколько хочет, безумице. Только она на всю жизнь застудила суставы и ходила теперь как русалочка на земле — как по бритвам, как по иглам.

Позже случай — отосланная певице картинка — поможет ей. Катрей заинтересуются, приедут настоящие преподаватели, пообщаются, подарят ей настоящие краски. Кисти всю жизнь она сама будет делать — из волос с кошачьего хвоста. Пойдут выставки.

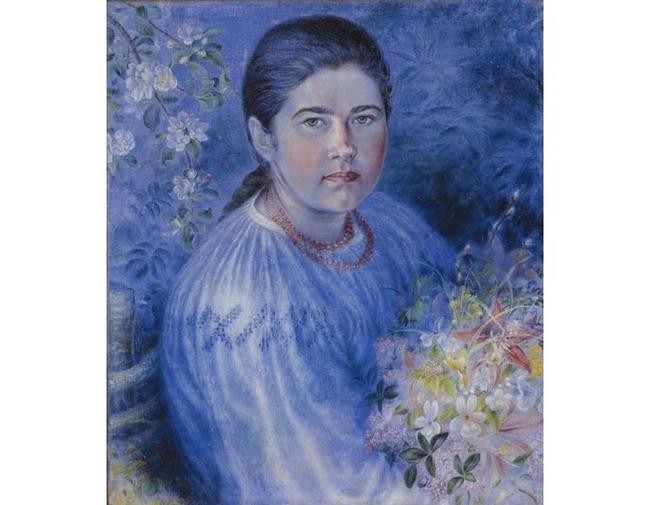

На одной выставке, в Париже, Пабло Пикассо остановится возле трёх её работ и спросит, мол, кто это. Ему расскажут. Потрясённый Пикассо, никогда не замеченный в особой доброте к женщинам воскликнет: если бы такая художница жила у нас, я бы сделал всё, чтобы её узнал мир! Катря к тому времени уже будет выписывать и читать журналы, рассматривать в них репродукции — и высматривать там приёмы композиции, сочетания цветов. Попробует себя даже в портрете, хотя рисовать будет по‑прежнему в основном цветы.

Портрет Надежды Билокур Екатерина Васильевна Билокур 1941

Портрет Надежды Билокур Екатерина Васильевна Билокур 1941

После войны станет брать художницу тоска — ни мужа, ни детей. Она будет жаловаться на неё в письмах, рисовать аистов с малышами. После насмешек от односельчан с аистами завяжет. Возьмёт десятилетнюю ученицу. Научит её, чем отличается краса живого цветка от увядания букетов по вазам и стаканам. Заболеет раком. Умрёт — ещё не дряхлая, едва за шестьдесят.

Но хочется немного отодвинуть всё её потом, всю её славу, и остановиться на миге острого, невероятного счастья, словно небо перевернулось и опрокинуло на неё свои дары — когда приехали к Катре чужие люди, с добрыми глазами, стали говорить ей о живописи и протянули подарок: краски, бумагу. Сказав, наконец: рисуй, рисуй, рисуй — рисуй всегда!