Когда Европа лежала в руинах, а так случилось после разрушительной войны, затеянной жестокими фанатиками, верившими в национал-социалистическую утопию, в то, что есть раса господ, внутри которой все братья, а остальные должны стать слугами этих братьев, – тогда на пепелище стали возникать новые проекты жизни.

Надо устроить наше общежитие таким образом, чтобы никто никого не обижал, но все трудились плечом к плечу на благо общества; как это сделать?

Одним из мечтателей был немецкий писатель Генрих Бёлль, католик, демократ, антифашист, наследник лучших традиций германской культуры – Канта, Швейцера, Шеллинга.

В своих книгах Бёлль описал, как должен быть устроен честный быт. В романе «Глазами клоуна» есть важный эпизод, небольшой штрих, нужный для понимания концепции Бёлля.

Нищий клоун Ганс Шнир обращается за помощью к друзьям. В его представлении о взаимовыручке, нет ничего зазорного в том, чтобы попросить деньги у ближнего – он помогает сам, когда может, а когда в нужде, считает, что может просить друзей. Что такое деньги? Условность, символическое обозначение неравенства: у кого-то бумажки есть, у кого-то нет. Клоун Шнир – за равенство в обществе. В его представлении, все (и те, кто работает, и безработные нищие, и дети и старики) должны иметь равное количество благ. Первое, что делает Шнир, получив десять марок от друга, – берёт такси, чтобы быстрее добраться до своей возлюбленной, до Марии. Друг смотрит на клоуна осуждающе: он ведь дал денег на предметы первой необходимости, а вовсе не на такси, не на избыточные удовольствия.

Это исключительно важный момент.

Никто из нас не вправе судить, что именно является для другого человека предметом первой необходимости: поездка ли на такси (избыточность, в нашем представлении) или кусок хлеба (необходимость, в нашем представлении). Другой человек имеет право считать по-своему. Однако позиция благотворителя автоматически создаёт условия для суда над ближним: благотворитель решает, что именно нужно тому, кого он облагодетельствовал.Так милосердие вместо того, чтобы уравнять людей, создаёт прецедент неравенства.

"Клоун". Бернар Бюффе. 1955 год

"Клоун". Бернар Бюффе. 1955 год

В чём же тогда заключается подлинное милосердие? Миллиардер стал благотворителем, и нищий, которому дали подаяние, должен быть признателен, но почему же человек должен быть признателен за то, что ему положено по праву рождения? Нравственность подменяется благотворительностью и незаметно мутирует в оправдание общественной иерархии: люди неравны и потому имущие помогают неимущим.

Как заботиться о ближнем, не унижая его?

Генрих Бёлль был, разумеется, не первым, кто об этом спросил. Просто его вопрос прозвучал в годы разрухи, когда Европу проутюжила страшная война, были разрушены фабрики и заводы, верфи и дома – и даже труд казался привилегией. Но ведь точно такой же вопрос возникает (и даже более остро) в периоды подъёма, на вершине благополучия, когда фабрики дымят, а корабли возят товары через моря.

Роберт Оуэн – был такой английский фабрикант, чьё имя сейчас забыто, а Маркс с Энгельсом числили его в своих учителях, – Оуэн один из тех, кто хотел общества равных в те годы, когда слово «равенство» казалось безумным. XIX век был веком благополучия прогрессивной Европы – временем процветания доктрины капитализма и тотального угнетения рабочих. О равенстве писали мечтатели, но практики работали над тем, чтобы прибыль от заводов была больше, а пропасть между богатыми и бедными ширилась. А вот Роберт Оуэн в эти же годы писал с наивной прямолинейностью, что человеку свойственно стремление к счастью, а только общественная среда заставляет человека искать счастье за счёт других людей. Благотворительность он не признавал. Можно обрести счастье через сознание того, что ты помогаешь людям, но та ли эта помощь, которой они ждут?

Удовлетворение от оказанного благодеяния нищим – насколько это чувство оправданно, если иметь в виду подлинные интересы тех, кому ты помогал? Ведь суть помощи в том, чтобы человек перестал быть нищим, не был унижен благодеянием – чтобы он мог быть равным среди равных; а это исключает благотворительность. Оуэн считал, что надо устроить общество по принципу семьи, где все равны и скреплены любовью, ведь в семье соревнование невозможно. Оуэн много пишет о «естественном» устройстве бытия, которое опровергается соревновательным характером цивилизации. От природы, считает Оуэн, мы все нравственны – в том общеупотребимом понимании термина, что мы не желаем зла ближнему и хотим хорошего.

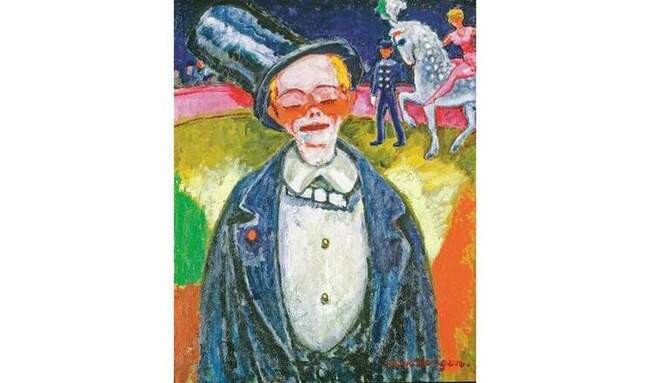

"Клоун". Кес Ван Донген. 1905-1907

"Клоун". Кес Ван Донген. 1905-1907

Оуэн был фабрикантом и одновременно утопистом (кажется, что это несочетаемые стремления), он посвятил годы жизни тому, чтобы создать (подобно фаланстерам Фурье) колонии тружеников. На своих собственных фабриках он отменил детский труд, а с 12 лет (этот возраст не считался детским; детский труд – это до 12 лет) до 18 люди не должны были работать свыше 10 часов в день. Сегодня это странно читать, но всего двести лет назад замена 14-часового рабочего дня на 10-часовой казалась фабрикантам ничем не оправданной расточительностью. Как можно не воспользоваться временем, здоровьем и силами другого человека, если это принесёт прибыль? Оуэн доказал, что прибыль от унижения человека и доведения его до скотского состояния уступает той прибыли, которую может произвести труд свободного. Надо сказать, что благодаря Оуэну британский парламент в конце концов ввёл запрет на детский труд (в 1819 г.), но за Оуэном закрепилась репутация безумца.

Сам же Роберт Оуэн свою социальную систему строил на предельно простых соображениях; он не был философом и даже социологом был в относительной степени, просто он считал общество отравленным предрассудками. Оуэн полагал, что общественные отношения следует пересмотреть с точки зрения рациональности и справедливости, – такое вот наивное желание. Оуэн утверждал, что все люди являются жертвами последовательных обманов. Он насчитал четыре глобальных надувательства, которые мешают стать честными по отношению к окружающим.

С детства нас окружают четыре слоя заблуждений: секта, класс, партия и страна насилуют сознание. Человек постоянно чувствует себя должником абстрактной веры, классовой принадлежности, партийной дисциплины и патриотического энтузиазма. И лишь освободившись последовательно от этих ложных обязанностей, которые ему навязали, человек сможет выполнить самый естественный долг: стать другом соседа, такого же человека.

Другой человек в нужде – помоги ему бескорыстно, не потому, что вы товарищи по партии, соотечественники, братья по классу или имеете общее вероисповедание. Вы оба – люди, и этого довольно.

Кажется, что это элементарно; однако в известной нам истории данного простого правила никто не утверждал в конституции. Частные интересы всегда преобладали над общим.

Кант в работе «Идея всеобщей истории» писал следующее: «Так как люди в своих стремлениях действуют в общем не чисто инстинктивно, как животные, но и не как разумные граждане мира, по согласованному плану, то кажется, что у них нет и не может быть планомерной истории (так же, как, скажем, у пчёл или бобров)». «При всей мнимой мудрости, – продолжает Кант, – кое-где обнаруживающейся в частностях, всё соткано из глупости, ребяческого тщеславия, а нередко и из ребяческой злобы и страсти к разрушению»

Всё это фабрикант Роберт Оуэн сознавал отчётливо. Философ Иммануил Кант ставил вопрос об осмысленности истории, но то была абстракция; Оуэн, в отличие от Канта, был фабрикантом, ему требовалось получать ежедневную прибыль от работы других людей, труд которых он использовал. Оуэн мог рабочих облагодетельствовать, повысить зарплату, дать им выходной, но благотворителем он быть тоже не хотел; он хотел равенства с другими; он хотел добиться осмысленного исторического бытия в обществе; а это дело сложное. И Оуэн доверился человеческой природе: мол, естественная справедливость натуры научит хорошему.

"Маленький Пьеро с цветами". Пабло Пикассо. 1924

"Маленький Пьеро с цветами". Пабло Пикассо. 1924

То, чего нравственное сознание не может вместить, – это не собственная беда, но унижение другого. Рабовладельческое государство, феодализм, тоталитарный режим и тирания не тем унижают гражданина, что лишают его самого свободы и собственности (беда может случиться с каждым, это ещё не окончательное унижение), – тирания унижает человека тем, что заставляет его примириться с идеей неравенства.

Люди не равны, утверждает диктатура, признайте это, примите это как данность жизненного устройства и ищите себе место среди привилегированных; люди не равны, нельзя всех накормить и нельзя всех вылечить, так постарайтесь попасть в число сытых и здоровых; люди не равны, некоторые рождены рабами, им не повезло, так пусть повезёт нам! Вооружённые этим простым уравнением, граждане принимают режим угнетения как неизбежность, мирятся с унижением соседа, в надежде что сами не попадут между молотом и наковальней. Точно так же граждане вынужденно мирятся с тем, что соседа-еврея отправляют в газовую камеру, тихо радуясь, что они, слава богу, не евреи; точно так же они мирятся с тем, что крепостных секут, а у рабочего трудовой день длится 14 часов, и радуются, что сами они не крепостные крестьяне и не рабочие завода.

Философия Просвещения, величайшее достижение нравственной мысли, поставила вопрос перед европейцами: можно ли быть в полной мере свободным, если вы согласились с унижением соседа? Одно дело – помогать еврею, которого преследуют, но совсем иное дело – признать самого себя евреем, таким же, как гонимый. Одно дело – подать нищему, совсем иное дело – согласиться с тем, что между тобой и нищим нет разницы. Впоследствии, в ХХ веке, этот вопрос уже звучал иначе: можно ли довольствоваться собственной свободой, если угнетается население Африки? Именно согласие с унижением другого – крепостного, нищего, цыгана, еврея, африканца – делает человека рабом, а вовсе не цепи и колодки.

На эту нравственную максиму, конечно же, заготовлен ответ.

Аристотель, увы, произнёс отчётливо постулат о неравенстве – греческий философ считал, что люди не равны от природы, некоторые рождены варварами и рабами; философ дал тем самым индульгенцию тиранам всех времён и народов. И очень часто общественное неравенство оправдывают этой формулой Аристотеля: мол, поглядите, даже философ считал так – ради чего я буду делиться с тем, кто не равен мне по образованию/умственному развитию?

Конечно, от такой позиции (из вежливости поименуем эту позицию «разумным эгоизмом») до оправдания социал-дарвинизма и расы господ дистанция не велика. Но аккуратный полемист постарается в социал-дарвинизм не впасть, он просто очертит круг своих приоритетов: вот, мол, и Аристотель утверждал то же самое. Правды ради надо отметить, что Аристотель, рассуждая в «Политике» об идеальном государстве (в некоторых положениях он полемизировал с кастовым государственным устройством Платона, который тоже признавал рабовладение), – Аристотель основой государственного существования считает «общие представления о справедливости».

Единая справедливость для всех граждан без исключения – вот основа государственного устройства, по Аристотелю. Это положение – общее представление о справедливости, осознанное каждым устройство общества, – является до известной степени опровержением постулата неравенства. А как же рабство, спросит читатель? Рабство, по Аристотелю, вообще вынесено за рамки государства. Отношения господина и раба, по Аристотелю, – это внутрисемейное дело, не имеющее отношения к государственному устройству, а вот государство – это, по определению, союз равных. (Заметим в скобках, что схожая формулировка использовалась в оправдание института рабства американского Юга, но критики эта формула не выдержала: достаточно пересечь границу штата и «семейное» дело становится гражданским.)

"Цирковые музыканты". Бернар Бюффе. 1955 год

"Цирковые музыканты". Бернар Бюффе. 1955 год

Аристотель постоянно напоминает о единой ответственности всех: только граждане, связанные общей идеей справедливости, участвующие в законодательной и судебной системах, придерживающиеся единого культа и связанные единой территорией (причём Аристотель подчёркивает, что речь идёт о небольшой территории, которую граждане могут возделывать самостоятельно и считать своей землёй), могут образовать государство. Варвар не становится гражданином, но становится рабом именно по причине несоответствия стандартам государства, в представлении Аристотеля; для философа понятия «варвар» и «раб» идентичны. Иное дело, что в реальности Аристотеля не был предусмотрен пресловутый «социальный лифт» и рождённый варваром не имел никакой возможности стать греческим гражданином.

Спустя три века после учения Стагирита произошла великая революция в сознании. Устами апостола Павла произнесена формула: «Нет ни эллина, ни иудея, но всё и везде Христос», а спустя ещё восемнадцать веков германский философ Кант утвердил категорический императив бытия: всякий человек является целью в самом себе, но не средством для осуществления чьих-то планов, а в XX веке Леви-Стросс сказал так: «Это варварство – считать, что есть варварство». Так европейское сознание, сознание людей пост-Просвещения постулировало: все люди равны и свобода должна быть распределена поровну – это не столько ради соседа, сколько ради твоего собственного нравственного статуса.

Примириться с угнетением другого нельзя – это сделает тебя самого рабом.

Когда русские дворяне выходили в декабре 1825 года на Сенатскую площадь, они выступали не за свои права, но пеклись о своём нравственном сознании: о соответствии российской Конституции – философии Просвещения. «Манифест к русскому народу» Трубецкого, равно как и «Русская правда» Пестеля, в первых своих пунктах говорят об отмене крепостного права. Невозможно числить себя благородным человеком, переписываться с Шеллингом (как Чаадаев) или с Вольтером (как Екатерина) и признавать институт рабства.

В наши дни вопрос остаётся болезненным: когда общественный строй начинает искать аргументы, оправдывающие (или объясняющие, что часто одно и то же) неравенство в обществе, можно с уверенностью сказать, что наступает диктатура – безразлично, насколько диктатура отрицается идеологией данного строя.

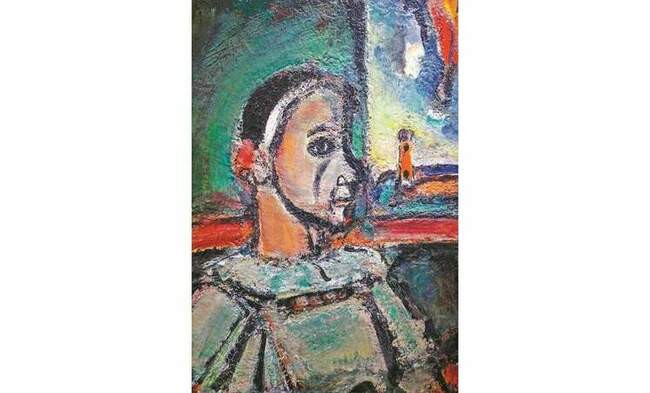

"Пьеро". Жорж Анри Руо. 1939 год

"Пьеро". Жорж Анри Руо. 1939 год

Время победившей демократии прибегает к простой уловке: декларируется, что права-то у всех членов общества одинаковые, а уж как люди правами воспользуются, это вопрос индивидуальной смекалки. И сотни миллионов бедных людей по всему миру должны признать, что смекалки им не хватило, недоумённо взирают неудачники на бумажки, в которых прописаны их права, не зная, как свои права применить в реальной действительности.

Роберт Оуэн в 1849 году, то есть позже публикаций категорического императива Иммануила Канта, пишет (ссылаясь на философа) так: «В качестве основного принципа справедливости следует установить, что «ни один человек не имеет права требовать от другого того, что он сам не сделал бы для этого человека». Оуэн не хотел революции, не стремился никого наказать, не хотел принуждения. Он писал так: «Простая замена одного страдальца на другого, будут ли они принадлежать к одной части известного класса или к другой, к одному классу или к другому, к одному народу или к другому, не может быть средством излечения от величайших и всё возрастающих зол, от которых страдает человечество».

Иными словами, Оуэн предложил всё человечество считать единой семьёй и каждого гражданина этой общей семьи – целью в себе, самодостаточной единицей.

То, что Оуэн опирается на Канта, – очевидно. Любопытно иное.

Кант в свою очередь вдохновлялся духом «Исповеди» Руссо, и здесь важно то, что Кант (вдохновлённый свободолюбием Руссо и тягой французского просветителя к «естественным правам») природное свободолюбие опровергал; для Канта естественное состояние людей – несвобода и неравенство; свободы, считает германский философ, достигает только человек цивилизованный. А вот Оуэн, вдохновлённый моральными постулатами Канта, спорил с Кантом – он считал, что справедливость присуща самой человеческой натуре.

Можно сказать, что Оуэн от Канта возвращается вспять к Руссо, но, впрочем, без использования морального императива Канта такой возвратный шаг смысла бы не имел. Для Оуэна важно то, что категорический императив Канта (который для немецкого мыслителя результат умственного усилия) содержится в самой природе. Руссо не обратил на природный моральный императив внимания, а для Оуэна именно моральность природы важна.

Возникает интересный парадокс: мыслители согласны в выводах, но не согласны в причинах. Рассмотрим этот парадокс пристально.

Руссо пишет о «естественном человеке», который не должен стыдиться тяги к самоосуществлению. Это самоосуществление нередко может пересечься с интересами другого субъекта. Кант же, опираясь на Руссо, но полемизируя с ним, пишет о «цивилизованном человеке», который может воплотить свободу только опровергая свои естественные стремления. По Канту, понятия «равенство» и «справедливость» природе не присущи, но они возникают, напротив, в ходе борьбы с природным началом в человеке.

В преодолении природы – путь к свободе. Кант даже благодарит природу за нравственное несовершенство, ведь это вызов, на который человек даёт ответ! Природа подсказывает нам желание побеждать и богатеть – цивилизация (по Канту) нас должна обуздывать. Кант пишет так: «Благословенна будь природа за неуживчивость, за завистливо соперничающее тщеславие, за ненасытную жажду обладать и господствовать!» Лишь в преодолении природной жадности, считает Кант, путь к свободе (в понимании таковой европейской христианской цивилизацией).

Оуэн, в отличие от Канта и Руссо, не философ – он практик. В его устах понятия «естественный человек» и «цивилизация» приобретают совсем иное значение.

Роберт Оуэн из опыта работы на фабрике знает, что если вести себя согласно императиву Канта, то это не только нравственное благо, но и прямая естественная, логичная выгода. Во всяком случае, так ему подсказывали его наблюдения за жизнью. Если поддержать соседа, то он поддержит в нужную минуту тебя. Сосед оступился, и если ты его подхватишь, то потом он спасёт тебя. На корабле, на заводе, на войне, в семье, считает Оуэн, взаимовыручка – это сугубо естественный закон. Оуэн считает, что пожелание равенства основано на рациональном знании вопроса, естественное равенство – это именно потребность цивилизации, пусть цивилизация учится у природных законов! Оуэн построил несколько фабрик, где он заботился о рабочих, и такие фабрики дали большую прибыль, нежели те, на которых трудящихся непомерно угнетали.

Оуэн создаёт одну из самых прекрасных и одновременно самых печальных книг человечества – он описывает неизбежность добра и справедливости. Книга называется «О новом нравственном мире» – и горькая ирония состоит в том, что автором этой книги мог бы быть и Генрих Бёлль (который писал нечто подобное спустя сто пятьдесят лет, когда войны, затеянные ради удовлетворения прихотей безумцев и опьянения толп, унесли многие миллионы жизней). Сто пятьдесят лет прошло, а вопрос о том, естественно ли человеку помогать соседу, так и остался без ответа.

«…в-четвёртых, не будет существовать бедности… в-шестых, люди будут равны по образованию, условиям жизни, развлечениям… в-десятых, не будет денег… в-двенадцатых, не будет существовать взаимного отчуждения…»

Он опасный безумец? Социалист? Популист? Клоун?

Да нет, он трудяга-фабрикант, выстроивший в Нью-Ленарке (и не только, по многим городам) успешные мануфактуры, заработавший много денег на том, что возлюбил своих ближних. Он улучшил жизнь десятков тысяч людей, сплотил их, сделал их труд осмысленным – правда, когда он умер, этот его энтузиазм уже никому не понадобился, а книги его забылись. Его основное сочинение сегодня мало кому известно – «Революция в сознании и деятельности человеческого рода, или Переход от неразумия к разумению», кто читал эту книгу сегодня? А надо бы знать наизусть.

Вы можете это рассматривать как утопию, да и как иначе можно относиться к забытой попытке вразумить род особей, которые обманывают и убивают друг друга ради мелкой преходящей наживы?

Утешает в этом рассказе лишь то, что на пепелище цивилизации, возникающем время от времени от напора стяжательства и жестокости, на руинах благополучного мира, снова и снова появляется грустная фигура клоуна (Ганса Шнира, Роберта Оуэна, Генриха Бёлля, Иммануила Канта) и задаёт людям все тот же простой вопрос: а вам не кажется, что любить друг друга естественно?

Это поистине нелёгкая задача – сочетать личную свободу (мы иногда употребляем слово «либерализм») и служение людям вокруг тебя. Вероятно, в том и состоит призвание истинно свободного человека, а клоуны и жонглёры на площадях Европы издревле олицетворяли эту свободу, чтобы показать окружающим: служение людям – это и есть проявление высшей формы свободы.