Его картины – яркие изображения людей или зверей, как правило, на темном фоне, и называется все это «примитивизм». Определение во многом верное, и ничего уничижительного в нем нет, наоборот, соседство здесь у нашего живописца замечательное: и итальянская средневековая живопись, и Анри Руссо, и Наталья Гончарова, та, которая художница.

Только мне, например, видится, что Пиросмани ближе к сюрреалистам, хотя сюрреализм как течение расцвел тогда, когда Пиросмани уже на свете не было. Но, смотря на его картины, особенно пейзажи, ловишь себя на мысли, что вглядываешься в потусторонний мир. Или в сон, потому что эти картины сновиденные. Недаром Булат Окуджава свою «Песенку о художнике Пиросмани» начал так: «Что происходит с нами, когда мы смотрим сны? Художник Пиросмани выходит из стены…» Но к какому течению ни относи нарисованное им, ясно одно: это живопись сложная и требовательная. Она и требовала своего.

Мастер и Маргарита

Жизнь Нико сделала первый излом, когда ему было лет девять. Умерли его родители, и мальчик оказался у неких Калантаровых, людей небедных, один из которых увез его в Тифлис. Так крестьянский сын оказался в столице. В новой семье ему жилось хорошо, никогда после к нему так трепетно не относились, и Пиросмани пользовался этой теплотой возможно дольше. Он, будучи уже двадцати с небольшим лет, даже посватался к одной из вдовых сестер Калантаровых, у которой тогда жил, но его письменное признание в любви было встречено с удивлением. Пришлось съехать к брату неслучившейся невесты, а вскоре и вовсе начать самостоятельную жизнь.

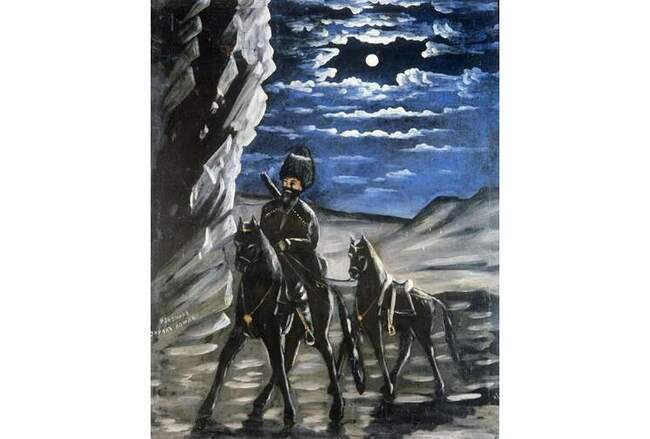

"Разбойник с краденой лошадью"

"Разбойник с краденой лошадью"

К тому времени Пиросмани рисовал, в сущности, он ничто другое так не любил. И теперь, с места в карьер, решил стать художником – расписывать вывески для лавок и духанов. Но дело не пошло. Тогда Нико устроился на железную дорогу тормозным кондуктором товарных вагонов, ездил круглый год на открытых площадках этих самых вагонов, начал болеть. Стал проситься, чтобы его отпустили на лечение, и вообще все чаще старался улизнуть, раз даже выдумал, что ему надо ехать за престарелыми родителями. То есть отлынивал от работы как мог.

Его в конце концов отпустили совсем, дав выходное пособие, и на эти деньги Пиросмани начал торговлю молочными продуктами. Это дело пошло, может, потому, что давало какую-никакую свободу: ставь стол и продавай молоко, масло, сыр, мацони. Вскоре Нико даже смог открыть вместе с напарником собственную лавку, и лавка тоже приносила доход, но тут случилась закавыка.

Он все чаще стоял в дверях, смотря на пыльную улицу, по которой то какой-нибудь муша тащил тяжелый мешок, то пробегала собака, то мальчишки гнали навьюченных свежескошенной травой ослов. Иногда Пиросмани останавливал мальчишек, покупал у них сразу несколько больших охапок травы и, притащив их в заднюю комнату лавки, где он жил и рисовал, рассыпал по полу. Потом ложился в эту траву лицом и долго так лежал.

Еще случалось, что, потихоньку взяв деньги из кассы и оставив напарника за прилавком, он шел прогуляться. О том, каков был тогда Тифлис, много написано, вспомнить хоть Мандельштама, побывавшего там, конечно, много позднее, но город все равно своей красоты не утратил:

«Мне Тифлис горбатый снится,

Сазандарей стон звенит,

На мосту народ толпится,

Вся ковровая столица,

А внизу Кура шумит».

Город был заманчивее лавки, с его улицами, духанами, садами. В одном из садов Пиросмани вполне мог увидеть певицу Маргариту. Вот она на его картине: сочная, полнотелая, но – и это видно – нежная, даже застенчивая. Про эту Маргариту и про то, как в один прекрасный день к дому, где она жила, стали подкатывать наполненные цветами арбы – так Пиросмани решил признаться ей в любви, – Паустовский, например, написал целую главу в «Броске на юг». Он, правда, признавался, что лишь повторил один из рассказов о любви Пиросмани, слышанный им.

Прямых свидетельств нет, хотя французская певица Маргарита действительно выступала в одном из садов Тифлиса. Может, Пиросмани дарил ей цветы не арбами, но букетами – почему нет? – мог даже принести охапку цветов, и то, что человек небогатый, чьи торговые дела уже сильно пошатнулись или вообще закончились, терпит такое разорение из-за любви, взволновало людей. Так родилась легенда и прочно вошла в миф о Пиросмани. И оказалась яркой точкой в конце одного отрезка его жизни и начале нового.

«Что дадите…»

"Косуля на водопое"

"Косуля на водопое"

Дело в том, что лавку Нико в конце концов бросил. Не сразу: напарник, опасаясь, что, поскольку Пиросмани так легко относится к деньгам, он скоро выберет всю свою долю и что тогда делать ему, приличному торговцу? Тогда он решил выдавать Нико в день по рублю. Пиросмани брал, но однажды за рублем не пришел. Все: его лавочничество кончилось, но вместе с ним уплыл верный заработок и кров.

Поначалу Пиросмани ночевал то на вокзале, то в подъездах домов, а потом все чаще оставался в духанах: он начал вовсю работать на их хозяев – расписывал стены, рисовал вывески и, главное, картины. Темы давали заказчики, люди немудреные – Пиросмани обитал в бедной части города, – но живопись Нико оценившие. Платили ему лишь иногда деньгами, но чаще едой, выпивкой и ночлегом, он сам так просил, а если давали деньги, то Пиросмани тратил их на краски, кисти и клеенку, на которой рисовал. Иногда сразу просил заказчика купить ему красок для будущей картины. Но Пиросмани выполнял и работу попроще: белил стены, подновлял надписи на фасадах и номера домов.

"Женщина с кружкой пива", картон, масло. 1910-1912 гг.

"Женщина с кружкой пива", картон, масло. 1910-1912 гг.

Жил он то у одного хорошего знакомого, то у другого, но обычно ночевал в духанах, то есть там же, где работал. Семьи так и не завел, хотя его, когда он еще имел лавку, пытались женить и деревенские родственники, и напарник. То ли не сложилось, то ли Пиросмани сам бежал от таких уз, но он ведь и дома не имел. Ему предлагали и, наверное, не раз надежный кров и даже возможность рисовать не только по заказу хозяев, но и для себя. Пиросмани отказался.

Так и ходил по городу от одного духана к другому, неся в руке ящик с красками, кистями и прочими живописными принадлежностями. Одевался он в свои лучшие годы даже и с претензией, носил мягкую шляпу, наверное, из-за того, чтобы как-то выделиться из среды, где он был один такой – бродячий художник, умеющий рисовать так, как никто здесь.

Границ бедных кварталов Пиросмани старался не пересекать, во всяком случае, работал только здесь, и «высоколобая» культурная тифлисская жизнь текла мимо него. Но однажды его способности оценили и там, где были выставки, журналы об искусстве и диспуты о живописи. Случилось это в 1912 году, когда Пиросмани было лет пятьдесят. А надо заметить, что он хоть и не интересовался современной ему живописью, но удивительным образом совпал с духом времени: в Москве, например, уже существовало объединение «Бубновый валет», начавшееся с одноименной выставки, устроенной два года назад, и самыми яркими на этой выставке были Гончарова и ее муж Михаил Ларионов.

"Грузинка с бубном". 1909 г.

"Грузинка с бубном". 1909 г.

Вскоре они организовали выставку «Ослиный хвост», потом «Мишень», на которых демонстрировали свое «наивное», «примитивное» искусство: Гончарова –крестьян за работой, «Евангелистов», Ларионов – солдат и «Осень счасливую» – писалось именно так, по-народному. И все это напоминало одновременно и Матисса, и русский лубок, и было так непривычно, что вызывало у обывателей оторопь, а у собратьев по кисти восхищение.

Что-то носилось в воздухе в эти годы накануне большой мировой войны, когда художники и в России, и в Западной Европе стремились «опрощаться», стать как дети. В те самые годы два брата Зданевичи, Кирилл и Илья, художник и поэт, и их друг живописец Михаил Ле-Дантю и открыли в Тифлисе нового Анри Руссо. Это и был Пиросмани, и рисовал он свои «примитивные» картины не от желания играть, как его получившие хорошее живописное образование московские коллеги, а по природе своей, как Руссо.

Тогда и началась широкая слава Пиросмани: его работы взяли на ту самую выставку «Мишень», о нем писали газеты, причем Ле-Дантю опубликовал статью о грузинском художнике и во французской прессе, и Пиросмани потом трогательно всем говорил, что его «знают даже во Франции». Обратили на него внимание, естественно, и в культурных кругах Тифлиса. Но… Жизнь его никак не изменилась. Он по-прежнему ночевал в духанах, каких-то подвалах и углах, отвечая на вопросы о плате за картину или стенную роспись: «Что дадите, то дадите». А вскоре началась война, и работы сразу стало меньше.

«Не бойся!»

"Дворник" 1904 год

"Дворник" 1904 год

Пиросмани обносился, потерял свой чемодан, завел холщовый мешок, но посеял и его и стал таскать краски с кистями в карманах пальто, а потом и пальто куда-то делось. Он голодал, не отказывался теперь и от подносимой из жалости тарелки супа и все больше пил. Однажды взялся за роспись погреба, но запил, исчез куда-то. Хозяин нашел его, силой водворил обратно в погреб и запер, еду стал подавать через окно. Выпустил он Пиросмани, только когда тот закончил работу. Художники из тифлисского живописного объединения время от времени собирали для Пиросмани деньги, но он не умел тратить их разумно и по большей части пропивал.

Да, он, в молодости спиртного в рот не бравший, чем дальше, тем чаще оказывался пьяненьким. Почему вообще случился в его жизни этот недуг? И ведь любил Пиросмани не только грузинские вина, но и «беленькую водочку», которой просил расплачиваться с ним за работу. Конечно, большую часть жизни проведя при духанах, где застолье с возлиянием представляло собой целый спектакль, участником которого невозможно было не стать, Пиросмани имел сильное искушение. И в духанах ему нравилось, его тянули застолья, компании, выпивка, он еще до всяких войн отчасти тяготился своим одиноким, бесприютным существованием. Но не было ли в его жизни и еще чего-то, от чего ему, наверное, иногда хотелось отрешиться, забыться, как когда-то в задней комнате молочной лавки, где Пиросмани лежал лицом в свежескошенной траве?..

Давно, еще когда у него была та лавка, он несколько раз напугал жену своего напарника. Он вбежал в комнату спросонья и кричал, что ему явился святой Георгий, который встал над ним с кнутом и сказал: «Не бойся!» Наутро Пиросмани рисовал с такой легкостью, будто чья-то невидимая рука водила его кистью. Но эти ночные явления будоражили его, может, даже пугали: его явно призывали.

Цветаева, помнится, писала: «Мне ж призвание как плеть!» Так было и с Пиросмани, та же плеть, точнее, кнут. Впрочем, как сладко ему было, когда он рисовал! Он представить себе не мог, как это – не рисовать. Но, видно, ощущение это вскоре после того, как он откладывал кисти, проходило: разве помнит любовник о минутах блаженства? Нет, он о них забывает и боится, что больше такого не будет. А для Пиросмани его живопись и была любовью, сном золотым. Он ведь и денег почти не брал за свои «картинки» оттого, что боялся поставить что-нибудь даже не впереди, а вровень с ними. Нет, только бы это не ушло. Поэтому однажды он просто «взял» у своего святого Георгия кнут и сам над собой с этим кнутом встал.

И вот теперь, когда разрушился прежний мир Пиросмани, где он был пусть немного чужим – а ему этого и требовалось, – но желанным и всегда имел «и стол, и дом», он продолжал жить так, будто ничего не изменилось: никому не навязывался, брал подаяние в самом крайнем случае и рисовал, рисовал, рисовал. Пусть даже красок уже ему купить не на что – он зажигал керосиновую лампу, ждал, пока она начнет коптить, и собирал сажу, чтобы изготовить черную краску. Когда художники из тифлисского объединения позвали его на свое собрание, он вдруг предложил построить дом, в котором они все вместе собирались бы и говорили об искусстве. И это в голодные годы. Не получится? А другого ему от этих людей и не надо, ему вообще ничего не надо, кроме живописи. Там, вовне, текла, точнее, металась, переламывалась – на дворе 17–18-е годы – ставшая чужой жизнь, державшаяся больше хлебом насущным, чем красками, цветом. Там мальчишки дразнили этого худого, оборванного, пьяного человека, спящего на полу в каморке под лестницей. А здесь, рядом с ним красавица обмахивалась веером, текло вино в стаканы, которые поднимали черноусые мужчины, собравшиеся за длинным столом, и изысканный жираф смотрел человечьими глазами…

Весной 18-го года, за несколько дней до Пасхи Пиросмани, изрядно выпив – кто-то, видно, угостил его по случаю праздника, – вернулся к себе в каморку. Только на третий день сосед сапожник, подкармливавший его, обнаружил несчастного лежащим на полу в беспамятстве. Пиросмани отвезли в больницу, и он умер в тот же день, так и не придя в сознание. Никого из знакомых рядом с ним не было. Похоронили его как неизвестного в том углу кладбища, где погребали бездомных, и могила его затерялась.

Грустно все это, но если бы Пиросмани сказали, что он не так прожил жизнь, он, думаю, обиделся бы. Почему это его жизнь – нечто из ряда вон выходящее? Все было так, как надо, и он когда-то сам это принял раз и навсегда. Окуджава, кстати, то свое стихотворение закончил словами: «Он жизнь любил не скупо, как видно по всему… Но не хватило супа на всей земле ему». Это, наверное, не столько намек на людское равнодушие, сколько мысль о том, что настоящий художник земным супом сыт никогда не будет, и это неизменно.