Николай Карамзин в молодости

Николай Карамзин в молодости

Начать нужно вот с чего: подвинуть Пушкина. Это вообще цеховая забава − хороша тем, что не надоедает. Сколько его ни двигай, он не двигается. Стоит, как вросшая в берег моря скала: погреться, занырнуть, но не сдвинуть − будет стоять всегда, и, если вдруг сдвинется, это будет сигналом к концу русского мира. Но отчего же не потолкать? Довлатовские тётки в «Заповеднике», пелевинские мардонги и Бродский, небрежно роняющий: «Баратынский выше Пушкина», – шлёпнем ладошкой и мы: Пушкин не изобретал русского литературного языка, его изобрёл Карамзин. Конечно, коровам всё равно, откуда возник луг, на котором они пасутся. И всё же что-то в этом есть: не вот этот вот, гений с тросточкой, а в его тени другой – старик вида такого, будто он боевой генерал, да вон и звезда на груди…

Из каких юношей вырастают имаго таких стариков? Ибо даже Карамзин был юношей. И более того, для русской литературы куда важнее сановного автора «Истории государства Российского» Карамзина-старика − Карамзин-юноша. Красавец, сердцеед. Первый русский европеец − настолько, что в Европе не верили: откуда-откуда?

Поехать в Европу попутешествовать, любопытства ради, – сама эта идея совершенно европейская. Это там юноше, после учёбы, прежде чем осесть, остепениться, заняться делом, что бы это ни значило, полагалось проехаться по свету, узнать, как где живут люди, напроситься в гости к знаменитостям, завести знакомства, мир посмотреть, себя показать. Русские юноши со времён Петра отправлялись на Запад, только чтобы набраться, – кто-то набирался знаний, кто-то кое-чего покрепче… Карамзин же едет в прекраснейшее из путешествий, путешествие к самому себе, в терминах века − «путешествие сердца». Карамзин отправляется искать Карамзина, но каждый, кто затевает такое предприятие всерьёз, возвращается с сокровищами для всех.

Это сейчас в двадцать три года полагается, помаявшись с подносами или промо, перейти с «психологии» на «историю искусств»… В свои двадцать три Карамзин успел послужить в Преображенском лейб-гвардии полку в Петербурге, поучиться в пансионе при Московском университете, пережить смерть матери и похоронить отца, вступить в масонскую ложу, в совершенстве выучить немецкий и французский, сносно − английский и итальянский плюс, само собой, латынь и греческий, поработать в редакции журнала, издать несколько переводов. К главному русскому литературному путешествию он задолго готовился и тщательно его планировал − он ехал создавать русскую словесность.

Так что великая русская литература была создана не по капризной прихоти гения, походя, в танце выбрасывающего из рукавов то озеро-роман, то лебедя-поэму, но изнурительным трудом и предельной самодисциплиной, по умыслу. Без малого тысячу лет русская литература создавалась на старославянском − традиция почтенная, добрая. Ломоносов с Державиным даже ещё разогнали этот движок на максимум скоростей, которые он мог выдержать, – Карамзин догадался, что пора менять не стиль, не лексику, не жанр − язык. Так когда-то стал писать на итальянском Данте и на французском Рабле. Фокус здесь в том, что Карамзин рядом с этими гигантами полурослик, хоббит, но именно он принёс на родину сокровище, кольцо всевластья, которое русские писатели носили после него больше ста лет (и, может быть, носят до сих пор, только магия из мира ушла).

Сказка, однако, ложь: не бывает ни гномов, ни волшебников, в реальности в такое путешествие можно отправиться, только выбросив себя в сферу тотального, космического одиночества, только приложив усилие, которое в конечном счёте окажется больше силы тяготения обстоятельств, окружения, исторической обстановки – всего того, что мы называем жизнью.

Николай Карамзин, Василий Пушкин и Петр Вяземский.

Николай Карамзин, Василий Пушкин и Петр Вяземский.

Можно только догадываться, чего стоило Карамзину, человеку, в Москве чужому (Симбирск − его родной город), сойтись с кругом крупнейших интеллектуалов своего времени и чего, главное, стоило с этим кругом порвать − Новиков, Тургенев, Кутузов (не тот Тургенев и другой Кутузов), Петров, Татищев, Херасков, порвать, чтобы двигаться дальше, в холод, тьму и неизвестность, хотя устроился уже уютнее некуда: редактор журнала, не жук лапкой потрогал, осталось ещё жениться поудобнее, да щей горшок, да сам большой... Вместо этого Карамзин садится в дорожную карету и едет из Москвы прочь, на север.

Дело, в общем, не в масонстве, хотя да, речь именно о братстве каменщиков. Нет, Новиков & Co не занимались, конечно, синтезом философского камня. Но Великое делание они могли понимать и иначе − как совершенствование себя и мира. А коль скоро мир прозябает во зле только потому, что люди не знают, как им жить разумно, – им нужно просто-напросто объяснить, что такое хорошо и что такое плохо.

Итак, русские армии бьют турков на Дунае и штурмуют Анапу. Ушаков наносит решающие последние удары превосходящим силам противника у берегов Болгарии. А за грохотом пушек и скрипом снастей неслышно заканчивается эпоха русского Просвещения: из путешествия по Европе возвращается её могильщик − щеголеватый и развязный Карамзин.

Уезжал тихий и незаметный юноша, вернулся разодетый парижский модник, которого на обеде у Державина хозяйка вынуждена толкать под столом ногой – слишком уж смело говорит, как бы до императрицы не дошло, – но Карамзин как будто не замечает и продолжает эпатировать публику. Впрочем, эпатировать публику в XVIII веке было несколько проще, чем сейчас: достаточно было объявить, что ты собираешься издавать журнал и в нём печатать свои сочинения, – и добро бы хоть тайным советником был! Мальчишка!

«Письма русского путешественника», которые он будет печатать в своём «Московском журнале», такие же, в общем, письма, как «Записки охотника», – записки: в действительности за два года путешествия Карамзин писем практически не писал. Книгу он напишет в Москве частями, но это мало кто поначалу заметит, бросится в глаза другое − что автор «Писем» какой-то безалаберный балбес. Вместо того чтобы вдумчиво и последовательно описывать быт и уклад, рассуждать о нравственности и божественном устроении, призывать к добру и восхвалять разум он бродит то тут, то там, ни на чём надолго не задерживаясь взглядом, восторгаясь видами и проливая слёзы, порхает мыслью, болтает о том о сём и коллекционирует впечатления. Несерьёзный человек.

За всем этим незамеченным останется главное: в «Московском журнале» на протяжении десяти выпусков 1792 года оказалась напечатана первая книга на современном русском языке.

Для того чтобы убедиться в этом, достаточно открыть напечатанный в том же году роман Хераскова и найти там что-нибудь вроде «отверз небесну дверь денницы перст златой» – все ли слова знакомы? Роман Карамзина, если тверское письмо считать за предисловие, начинается так: «Прожив здесь пять дней, друзья мои, через час поеду в Ригу». Нельзя просто так взять и написать шедевр − пока нельзя. Это потом, когда учредят культ юного гения (Чаттертон как честный человек покончил с собой в семнадцать лет, но до того успел из воздуха создать романтическую поэзию), когда стихи Пушкина будут звучать так, будто их и не писали, а этак пели, как чукча поёт, когда Рембо будет принимать наркотики, пить и сидеть в тюрьме, − где, спрашивается, брал время работать? − и так далее вплоть до Лимонова, окажется наоборот, что шедевр должен, как молния, спуститься с небес на землю и непроизвольно пролиться из разверстых уст поэта. Концепция привлекательная для влюбчивых дев и стареющих юношей, но − лукавая.

Это лукавство есть лукавство человека, который путешествовал по Европе в самом обыкновенном фраке, нигде не выделялся из толпы и только перед самой высадкой в Кронштадте спешно переодевается заезжим франтом. Лукавство человека, который любит больше слушать, чем говорить, но по возвращении в Петербург болтает без умолку, вживаясь в роль вертопраха, от имени которого будет писать давно задуманную книгу. Наконец, лукавство того, кто прожил в Париже четыре месяца, присутствовал при главном событии не только столетия, но и всей новейшей истории человечества, Великой французской революции. Практически не вылезал с заседаний Национального собрания, едва ли не конспектировал речи Мирабо, Робеспьера, Марата и других, но в «Письмах русского путешественника» написал, что был в Париже практически проездом, разок от скуки послушал политиков и вновь отправился на поиски экстатических видов и элегических могил.

Дело не в том, что Карамзина не интересовала политика − ещё как интересовала! − и не в том, что боялся Екатерины (оно, конечно, Радищеву за его «Путешествие...» только что милостиво заменили смертную казнь ссылкой − старушка была суровым критиком, но ведь мог бы, если что, остаться в компании вольнодумных русских хоть в Лондоне, хоть в том же Париже, он видел исполкомы, которых здесь нет), – нет, дело в том, что Карамзин был аскет, и аскеза его была покруче просвещения тёмных людей: ему нужно было создать шедевр.

Представление о том, что шедевр нельзя создать по умыслу, а только по вдохновению, есть не что иное, как романтическая подмена понятий. В действительности шедевр в точном смысле – это работа мастера, в отличие от работы подмастерья. Предъявив гильдии шедевр, подмастерье получал право на открытие собственной мастерской. Создание шедевра может быть только результатом долгого послушания, ученичества, изучения ремесла, смирения, наконец: не хвататься с порога за резец ваять своего Лаокоона, а посмотреть, как это делает мастер, и попытаться за ним повторить.

Карамзин, который, вернувшись домой, возьмёт перо, чтобы записать первые в истории слова русской прозы, сделает это только потому, что он к этому долго готовился.

Он несколько лет готовился к этому в Москве. Обдумывал будущее путешествие, планировал, к кому из великих современников напросится на разговор – Кант, Виланд, Лафатер, Гердер и ещё с десяток других, сплошь первые величины. Изучал все доступные их труды – так, как сейчас к интервью готовится умный и совестливый журналист (таких на самом деле больше нет, но как если бы). Изучал древнюю и новую историю, историю искусств, литературу. Европа, в которую он поехал, не была для него пятном на загадочной гномьей карте, напротив, он знал там каждый камень.

В «Письмах» он вздыхает и умиляется могилам, замкам, соборам, – но, если бы это было нужно, вместо каждого вздоха он мог бы прочитать лекцию.

Само по себе путешествие было не чем иным, как подготовкой к книге. Архив Карамзина сгорит в московском пожаре 1812 года, но нет сомнений в том, что из Европы он вернулся с целым багажом выписок и вырезок, записей и набросков, конспектов и заметок, книг, листков и газет. Так энтомолог отправляется в экспедицию, чтобы, вернувшись с рюкзаком материала − без разбору набранных бабочек, жуков и скорпионов, − всю снежную русскую зиму под треск камина работать с ним: расправлять, сортировать, определять. Именно этим, почти научным способом − сознательным кропотливым деланием, смирением и ученичеством − и был вызван в пределы ойкумены русский гений, никакого другого способа производить культуру, кроме фундаментального, не существует.

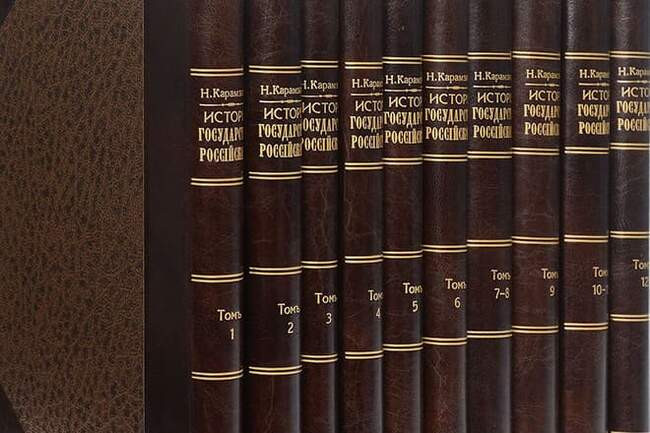

Книги Николая Карамзина

Книги Николая Карамзина

В произведениях своей фантазии, прозе и стихах, Карамзин предстает чувствительным, сентиментальным, рассеянным, мечтательным и даже жеманным − это мимими было принято, как сейчас принято делать вид, будто ты пацан с района: литературная условность, не более (впрочем, в случае с Карамзиным он эту моду первым же и завёл, точнее завёз), но внутри своей мастерской Карамзин был похож скорее на неутомимого гнома, днюющего и ночующего у наковальни. В 1792 году вышло десять номеров «Московского журнала», и абсолютное большинство материалов, под какими бы псевдонимами они ни были напечатаны, написаны были им самим.

Для того чтобы создать национальную литературу, пусть не из ничего, но всё же задача была сродни индустриализации аграрного хозяйства, мало написать одну-единственную, пусть самую хорошую книгу. Нужно было создать профессии, жанры, разработать технологии, экономические схемы. Более того, нужно было создать читателя. «Сотворение Карамзина» называется книга Лотмана − про то, как Карамзин сам себя создал, – и это чертовски верно; но попутно Карамзин создал саму инфраструктуру русской литературы.

Карамзин над гранками, Карамзин с корректурой, Карамзин, расплачивающийся с типографией, Карамзин, собирающий деньги за подписку, Карамзин-логист (каждый номер нужно ещё доставить до подписчика) − это далеко не все технические детали-подробности, но и на каждую из этих позиций сейчас берут отдельного специалиста.

Обнаружив выплывшую из тысячелетнего диглоссийного тумана громаду живого русского языка, Карамзин не привалился к склону курить трубочку, но, деловито засучив рукава, вгрызся в скалу и многие годы прорубал шурфы, штольни и штреки, проводил освещение, отыскивал самородные жилы − он стал первым Королём-под-Горой. Пусть найденные им образцы были невелики и мутноваты − как «Бедная Лиза», прообраз любого русского романа, − но опытный геологоразведчик угадал бы (не веря ещё своим глазам) в глубине этой жилы кристалл из кристаллов и славу королевства, толстовскую «Анну Каренину».

Историческая повесть, приключенческая новелла, театральная и литературная критика, политическая публицистика, школа русского перевода − Карамзин везде лишь снял верхний слой с укрывающей несметные богатства породы, но идущие за ним, рослее и талантливее его, уже знали, где копать.

Разведывательные работы, произведённые Карамзиным, настолько велики, что даже сейчас ещё можно указать на направление, над которым после него почти не работали, − я имею в виду «Остров Борнгольм», первую русскую готику; разве что Погорельский и Брюсов помахали здесь немного кирками, а значит, тут, где страх (триллер) и ужас (хоррор), ещё есть раздолье русскому По, русскому Майринку, русскому Стивену Кингу, наконец.

Всего этого было мало: Карамзин создал даже русского читателя, массового читателя художественной литературы, он воспитал его, делая вид, будто он, этот образованный читатель, уже существует, − именно так хороший родитель воспитывает ребёнка. (Конечно, как ответственный демиург, Карамзин не мог оставить читателя в одиночестве и создал ему в пару Еву-читательницу, опубликовав от женского имени несколько изящных отрывков, из которых становилось ясно, что женщина тоже может судить о литературе.)

Ясно, что, когда Карамзин к тому же опубликовал сообщение о находке списка «Слова о полку Игореве», многие решили, что он же его и написал. В конце концов, если этот человек создал всё, так почему бы ему не создать и древнерусскую словесность тоже?

Карамзин основал русскую литературу так, как основывают тысячелетнее царство, − вдумчиво, ухватисто, домовито. Но, запустив двигатели громадной машины, он не захотел остаться при своём творении почивающим на лаврах владыкой и, оставив все права наследования арзамасцам (хорошо, было кому − один Жуковский чего стоил), отправился открывать, по слову Пушкина, как Колумб Америку, русскую историю.

Карамзин совершил путешествие, в результате которого родилась современная русская литература. Это был путь туда, в Европу, и обратно, к себе. Обе части формулы тут важны одинаково: русская литература, безусловно, была основана по европейскому образцу, с использованием европейских технологий, и именно европейскую литературу она должна была догнать и перегнать, но вместе с тем она была поставлена на фундамент русского языка, её героями стали живые русские люди, и самая её мысль задышала по-русски. Именно такова была задумка Карамзина, человека не гениального, но честного и упорного до самоотверженности, и именно так он и сделал.

С наступлением XIX века и воцарением Александра I Карамзину осталось жить двадцать пять лет − столько же, сколько Александру. Александр будет царствовать, Карамзин − писать историю. Карамзин станет придворным историографом (первым и последним в истории страны), будет жить рядом с императором, они будут чуть не каждый день встречаться, болтать, ссориться и мириться, Александр будет слушать советы Карамзина и ни одному не последует. В 1825 году Александр не то умрёт от горячки, не то превратится в странствующего старца. Через две недели после его смерти будет Сенатская площадь, которую современники назовут вооружённой критикой на «Историю государства Российского», а ещё через полгода умрёт от воспаления лёгких Карамзин, но перед самой смертью он выхлопочет себе назначение послом империи в Венецию, и в тот момент, когда он, сидя в своём кабинете за работой, расстанется с жизнью, в Кронштадте уже будет ждать корабль, чтобы отвезти его на Запад.

Карамзин знал, что такое смерть: кроме родителей он похоронил первую жену (за её гробом шёл двадцать пять километров пешком), двух дочерей и сына… И если смерть форма одиночества, то переход от жизни к смерти для Карамзина должен был быть чем-то вроде продолжения путешествия на новом виде транспорта, разве что оттуда русский путешественник уже не напишет писем.

Он умер от простуды, которую подхватил будто бы на Сенатской площади, но как знать, не та ли это самая простуда, которую подхватывают, оказавшись в полном одиночестве на продуваемой всеми ветрами вершине Фудзи, − потому что нет сомнений в том, что он до неё добрался. Основанная им литература развивалась так быстро, что сам Карамзин ещё при жизни устарел и стал пугалом для литературной молодёжи. История, которую он писал, молодёжи не нравилась тоже, не плюнуть в неё было дурным тоном. Пушкин, Грибоедов, Чаадаев − молодёжь желала слушать только про кровавый царский режим и необходимость немедленно его свергнуть. У Карамзина не осталось друзей, с которыми он мог бы поболтать, не было единомышленников, на мнение которых он мог бы опереться, а единственным его собеседником оказался император, про которого ещё Наполеон сказал «лукавый византиец». Вместе с тем самые гнусные силы политической реакции сделали из Карамзина свой тотем – и это ему, должно быть, было особенно смешно, ему, на которого ещё в конце прошлого века регулярно писали доносы («гибельный яд в сочинениях Карамзина кроется»). Одиночество в холоде и темноте − это одиночество мысли. Мысли, которая не бывает верной или не верной, − она только возникает, когда человек думает. Пушкину и Чаадаеву нужно будет сильно повзрослеть, чтобы наконец открыть для себя карамзинскую мысль. Грибоедову повзрослеть так и не придётся.

Из Карамзина можно надёргать цитат для программной статьи журнала «Форбс», а можно − для передовицы газеты «Завтра».

Политический вопрос эпохи − отношение к Великой французской революции. Она была благой вестью тогдашней либеральной партии и апокалипсисом тогдашних охранителей, но Карамзин не был ни тем ни другим. Раньше кого-либо другого в России он понял, что французская революция была в действительности борьбой двух революций, буржуазной и народной, что буржуазная революция вышла из этой кровавой бани победителем и в конце концов установила диктатуру. И не то чтобы странно было желать для России движения по пути исторического прогресса такой ценой, ценой кровавой бани, дело в другом, в том, что даже для такого развития событий в России не было никаких предпосылок, начиная с той главной, что вместо крепкой, организованной и обладающей самосознанием буржуазии всего и было-то в наличии что несколько десятков аристократических умников, а значит, вместо революции Россия получила бы очередной дворцовый переворот, при том что выгоды переворота не очевидны, а риск гражданской войны чрезвычайно высок. Карамзин был агностиком, республиканцем и считал самодержавие злом, но в то же время он был реалистом и всегда честно до конца додумывал мысль и поэтому не мог не признать скрепя сердце, что на русской политической повестке дня стоит выбор между злом текущего самодержавия и злом нового самодержавия, родящимся из зла гражданской войны. И в этом выборе гуманист, если только гуманизм − это уважительное отношение к каждой отдельной человеческой жизни, не может не выбрать зло меньшее, а выбрав, не может не отстаивать свой выбор.

Смерть Николая Карамзина

Смерть Николая Карамзина

«Нашим Тацитом» Карамзин станет только после выхода IX тома, того, в котором про террор Ивана IV, и это не столько смешно, сколько пугающе − пугающе похоже на день сурка русской истории: ведь и сейчас, чтобы с тобой поздоровались, нужно прежде всего осудить сталинизм. И если Карамзин и впрямь открыл русскую историю так, как открыл Америку Колумб («Земля! Земля!»), то это значит не только то, что от радости и торжественности подобного открытия захватывает дух, но и то, что человек, впервые ступивший на огромный, чужой и страшный континент, в одно мгновение ока седеет от ужаса и пустоты в груди.

С поздних портретов на нас глядит человек с заострёнными чертами лица, нервным взглядом и двумя глубокими бороздами между бровей. Этот человек хочет, чтобы его оставили в покое и не донимали глупостями. Он был сочным мальчиком с яркими, полными губами и румянцем на щеках, когда решил, что создаст для своей страны литературу. И он стёр руки в кровь, но сделал это, чтобы потом, утратив и сочность, и румянец, оставить созданное им румяным и сочным мальчикам, которые первым делом смеялись над ним (о! они имели право, ведь они были талантливее). Он дал своей стране её первую Историю, на этой работе высох, облысел, изнервничался − и в ответ услышал только, что вместо этого ему следовало бы написать оду против кровавого режима, тогда его, пожалуй, зауважали бы (как потом досадовал Пушкин на себя девятнадцатилетнего!). А он, когда его об этом попросили, подал императору записку с изложением своих политических взглядов, и этот текст лёг под цензурный запрет на полторы сотни лет − толком его опубликуют, только когда будет разваливаться Советский Союз. Но, даже не опубликованная, записка даст повод либералам проклинать в Карамзине фанатика-реакционера, а патриотам − антинародного провокатора. От всего этого устанешь.

И можно представить себе, как вместо того, чтобы отложить перо, склониться на поверхность рабочего стола и испустить дух, что было в самом деле, Карамзин, подобно сказочному полурослику, собирает дорожную сумку, выходит один из своего шумного дома на углу Невского и Фонтанки и идёт прозрачной белой ночью, что-то не то напевая, не то бубня под нос, до берега моря, где его ждёт лодка. Добирается до Кронштадта и садится там вместе с покидающими Средиземье эльфами на корабль, который увозит его в Европу его души, в Италию его сердца. Маленькая, сухая, подтянутая фигура этого старика удаляется, рябит, он даже не машет нам на прощание, разве что слегка неодобрительно поглядывает из-под бровей − так уходит от нас в новое, хотя, в сущности, Путешествие всегда одно и то же, путешествие великий русский мастер Николай Михайлович Карамзин.