Первая часть: Как приход большевиков к власти отразился на жизни и творчестве Репина, Кустодиева, Шагала, Нестерова, Бродского.

Илья Машков. Хлебы. 1912 и Илья Машков. Советские хлебы. 1936

Илья Машков. Хлебы. 1912 и Илья Машков. Советские хлебы. 1936

На творчестве Ильи Машкова революция 1917-го года сказалась самым живительным образом. Машков во все времена ценил крепкую здоровую живопись, трактуя это почти буквально. Он был развит физически сам и в своей школе ввел «художественно-спортивное воспитание» — его ученики ловко управлялись не только с мастихинами, но и с гирями. Позднее, когда Машков преподавал в Высших художественно-технических мастерских, в списке требований к студентам первыми пунктами шли «здоровье» и «физическая сила». Машков искренне верил, что только такой художник сможет правильно «крутить колбасы» (так маэстро называл свою манеру поперечной штриховки).

Живопись Машкова тоже отличалась изрядной витальностью. Однако в период «Бубнового валета» и разнообразных «измов», Илья Иванович, случалось, давал слабину — то прокрадется в натюрморт вялая груша, то синюшная купальщица выйдет на лишенные идеологической перспективы берега.

Илья Машков. Лежащая натурщица. Начало 1910-х и Илья Машков. Гурзуф. Женский пляж. 1925

Илья Машков. Лежащая натурщица. Начало 1910-х и Илья Машков. Гурзуф. Женский пляж. 1925

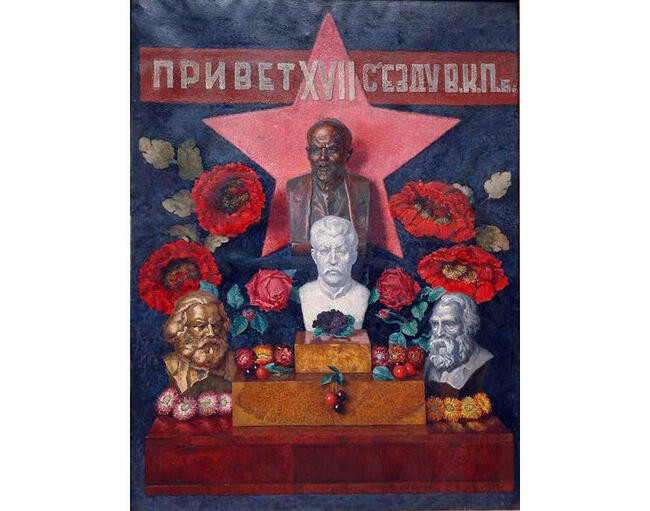

С приходом советской власти подобные буржуазные метания стали не нужны. И Машков принялся делать то, что удавалось ему лучше всего — воспевать щедрость родного края, слать приветы участникам съездов, рапортовать изобильными натюрмортами о достижениях советского хозяйства.

Привет XVII съезду ВКП(б) Илья Иванович Машков 1934

Привет XVII съезду ВКП(б) Илья Иванович Машков 1934

Колхозница с тыквами Илья Иванович Машков 1930,

Колхозница с тыквами Илья Иванович Машков 1930,

Девушка с подсолнухами. Портрет Зои Андреевой Илья Иванович Машков 1930 Илья Иванович Машков. Привет XVII съезду ВКП(б) Привет XVII съезду ВКП(б) Илья Иванович Машков 1934, 100 см

Девушка с подсолнухами. Портрет Зои Андреевой Илья Иванович Машков 1930 Илья Иванович Машков. Привет XVII съезду ВКП(б) Привет XVII съезду ВКП(б) Илья Иванович Машков 1934, 100 см

Все, что делал Машков было несколько через край: живописуя московскую снедь или румяных ударников социалистического труда, красок он не жалел. И энтузиазм художника по поводу нового строя мог показаться избыточным. Сегодня трудно судить, насколько искренним он был, когда трогательно вплетал в натюрморт с бюстиками вождей флористические мотивы, когда заменял иконостасы в церквях портретами Сталина или писал доносы на тех, кому подобный редизайн казался неуместным.

Впрочем, настоящий талант в бороде Карла Маркса не спрятать. Мировая буржуазия рукоплескала красным партизанам Машкова в Париже, Вене и Лондоне. А работу «Девушка с подсолнухами» в 1939 году приобрела корпорация IBM — наверное, для красного уголка в головном офисе в Нью-Йорке.

Петр Кончаловский (1876−1956)

Петр Кончаловский. Портрет художника В. В. Рождественского. 1912 и Петр Кончаловский. Портрет . 1951

Петр Кончаловский. Портрет художника В. В. Рождественского. 1912 и Петр Кончаловский. Портрет . 1951

Потомственный дворянин, интеллектуал, воплощение того, что называют «интеллигентностью», Кончаловский не был бунтарем — ни в искусстве, ни в быту, ни в отношении мироустройству. Единственная попутка переворота, в которой он участвовал, заключалась в том, чтобы метнуть калошу в окно ректора Академии художеств — так студенты выражали протест против устаревшей, как им казалось, системы преподавания. Они промахнулись (калоша попала в окно милейшего, всеми любимого профессора Чистякова), дело окончилось штрафом в 8 рублей с носа.

В 1917-м многие удивлялись — почему Петр Петрович, свободно говоривший на французском, итальянском и испанском, лично знавший Матисса и Пикассо, чувствовавший себя в Европе как дома, не уезжает из России. Кончаловский остался.

Художник, мучительно искавший свой стиль, свой собственный живописный голос, считал «прохождение через различные «измы» — необходимым условием. При советской власти к фовизму, неопримитивизму, сезаннизму и бог знает каким еще «измам» он добавил еще один — легкий налет соцреализма. Это позволило ему жить и работать на родине, получить Сталинскую премию и звание Народного художника.

Кончаловский, мягко говоря, не злоупотреблял. Если писал какую-нибудь ГЭС, то без пафоса. Если рисовал пионеров, то испанских. Принципами своими он не поступался. Во время травли режиссера Мейерхольда Кончаловский отказался подписывать доносы, не считаясь с опасностью прослыть столь же неблагонадежным. А когда ему предложили написать портрет Сталина, отказался работать по фотографиям и потребовал личной встречи (зная наверняка, что Сталин откажется).

Портрет героя Советского Союза летчика А. Б. Юмашева Петр Петрович Кончаловский 1941

Портрет героя Советского Союза летчика А. Б. Юмашева Петр Петрович Кончаловский 1941

Портрет Любови Орловой Петр Петрович Кончаловский 1951

Портрет Любови Орловой Петр Петрович Кончаловский 1951

Летом (Утро испанских пионеров в летнем лагере) Петр Петрович Кончаловский 1939

Летом (Утро испанских пионеров в летнем лагере) Петр Петрович Кончаловский 1939

Мурманск. Туломстрой. Водосброс Петр Петрович Кончаловский 1936

Мурманск. Туломстрой. Водосброс Петр Петрович Кончаловский 1936

Жатва пшеницы Петр Петрович Кончаловский 1923

Жатва пшеницы Петр Петрович Кончаловский 1923

Пожар Петр Петрович Кончаловский 1930

Пожар Петр Петрович Кончаловский 1930

Сирень в корзине ("Героическая") Петр Петрович Кончаловский 1933

Сирень в корзине ("Героическая") Петр Петрович Кончаловский 1933

Дистанция и скептически-ироничное отношение к коммунистическим идеалам не мешало Кончаловскому сохранять приятельские отношения с тем же Машковым. А разницу между ними (проявлявшуюся кроме прочего и в отношениях с властью) лучше других формулировала жена Машкова, которая не выговаривала букву «р». Правнучка Кончаловского — Ольга Семенова — рассказывала что-то вроде фамильного анекдота. Жалуясь на критиков, супруга Машкова София нередко восклицала: «Петг Петгович — такая гуина! Что ему эта кгитика? Ему все гавно! А вот Илье Ивановичу не все гавно!».

Кузьма Петров-Водкин (1878−1939)

Кузьма Петров-Водкин. Купание красного коня. 1912 и Кузьма Петров-Водкин. Фантазия. 1925

Кузьма Петров-Водкин. Купание красного коня. 1912 и Кузьма Петров-Водкин. Фантазия. 1925

К 1917-му Кузьма Петров-Водкин пришел во всеоружии: его главный шлягер — «Купание красного коня» был уже написан. По общепринятому мнению этим полотном художник предугадал Октябрьскую революцию — необузданную красную силу, надвигающуюся на привычное мироустройство. Хотя Фрейд и Сергей Шнуров, наверное, с такой трактовкой поспорили бы.

Революции Петров-Водкин сочувствовал, особенно на первых порах: «Земле нужна перетасовка человеческая» — говорил он. Рушить до основанья «старый мир» он не собирался. В светлое будущее он прихватил многое из старого багажа — и несвойственную соцреализму манерность, и иконописную композицию, и свою знаменитую «сферическую перспективу».

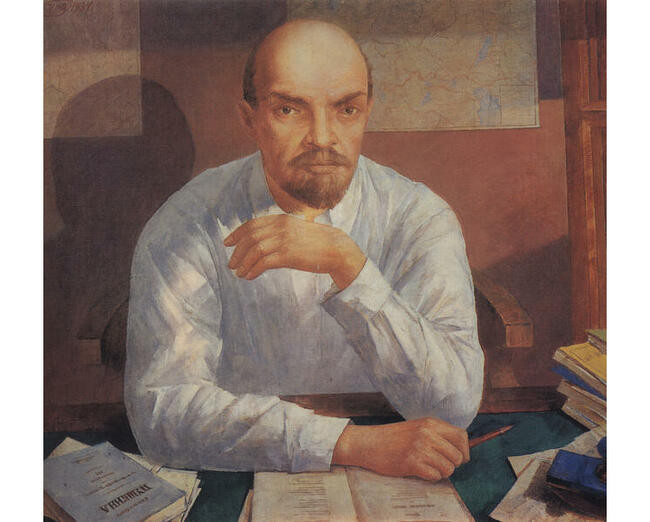

Новой властью он вроде бы был и востребован, и обласкан. И все же советский истеблишмент будто чувствовал какой-то подвох. Написанный художником в 34-м портрет Ленина — настолько приязненный, что кажется, вот-вот начнет мироточить, в официальную иконографию не включался. В картине «Новоселье», где новые хозяева жизни, разношерстный «рабочий Петроград» вселялся в «хоромы царские», современникам чудилась издевка. Вроде бы триумф, торжество справедливости. Но валенки и буржуйка слишком контрастируют с картинами на стенах. И у дивного гибрида — эдакого Владимира Ильича Сталина — слишком уж самодовольный и лукавый взгляд.

Портрет В. И. Ленина Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 1934

Портрет В. И. Ленина Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 1934

Новоселье (Рабочий Петроград) Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 1937

Новоселье (Рабочий Петроград) Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 1937

1918 год в Петрограде (Петроградская мадонна) Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 1920

1918 год в Петрограде (Петроградская мадонна) Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 1920

Рабочие Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 1926

Рабочие Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 1926

1919 год. Тревога Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 1934

1919 год. Тревога Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 1934

Первая демонстрация (Семья рабочего в первую годовщину Октября) Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 1927

Первая демонстрация (Семья рабочего в первую годовщину Октября) Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 1927

Смерть комиссара Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 1928

Смерть комиссара Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 1928

Подвох, пожалуй, и в самом деле был. Художник Петров-Водкин был сильно умнее и больше всякой идеологии — это угадывалось в его работах. Говоря о необходимой земле «перетасовке» он имел в виду нечто большее, чем победа коммунизма в отдельно взятой стране — дух революции был ему интереснее самой революции. Наверное, было бы неверно предполагать, что собственно Ленина Кузьма Сергеевич видал в гробу. Но бунт, революция, перемены и перетасовки, которых он жаждал, были вселенских масштабов. Едва ли при всей симпатии к большевикам Петров-Водкин допускал, что подобная тектоническая активность — в компетенции конкретных исторических персонажей.

Казимир Малевич (1879−1935)

Казимир Малевич. Усовершенствованный портрет строителя. 1913 и Казимир Малевич. Портрет ударника (Краснознаменец Жарновский). 1932

Казимир Малевич. Усовершенствованный портрет строителя. 1913 и Казимир Малевич. Портрет ударника (Краснознаменец Жарновский). 1932

Всю свою сознательную творческую жизнь Казимир Малевич что-нибудь ниспровергал или провозглашал. Он был сам себе революция, для того, чтобы действовать, ему не нужен был залп «Авроры» или какое-либо еще влияние извне.

Октябрьские события он принял с энтузиазмом. Впрочем, зная его кипучую натуру, легко предположить, что он благосклонно отнесся бы к любой заварушке под любыми знаменами.

Советская власть по достоинству оценила Малевича — его темперамент, харизму, организаторские способности. И назначила его народным комиссаром ИЗО Наркомпроса. Это был карт-бланш: Малевич мог продвигать супрематизм в массы, используя, нешуточный админресурс. Проблема заключалась в том, что супрематизм он объявил абсолютом еще до революции.

Теперь же Малевич оказался если не в творческом, то, по крайней мере, в эволюционном тупике. Все, что он мог сделать, это снабдить очередную супрематическую композицию актуальным лозунгом. В каком-либо еще улучшении или развитии абсолют, разумеется, не нуждался.

Казимир Малевич. Супрематизм . Беспредметная композиция. 1915 и Казимир Малевич. Пролетарии всех стран. 1918

Казимир Малевич. Супрематизм . Беспредметная композиция. 1915 и Казимир Малевич. Пролетарии всех стран. 1918

Из непростой ситуации Казимир Северинович вышел с присущими ему выдумкой и блеском. При советской власти он написал немало замечательных полотен, счастливо лишенных идеологии и не претендующих на революционность. К примеру, в конце 20-х он окончательно расцвел как импрессионист. А вот датировал он свои работы началом века (чтобы никто не заподозрил его в предательстве супрематических идеалов или недостаточной заинтересованности в деле коммунистического строительства).

К 30-м его отношения с режимом заметно испортились (Малевича дважды арестовывали по подозрению в шпионаже). Чтобы подтвердить реноме, он, время от времени обращался к идеологически грамотным сюжетам. И посылал родине «открытки» — одну страшнее другой. Одну из них он даже снабдил стихотворной подписью на обороте. Как стало ясно по прошествии лет, совершенно издевательской.

Скачет красная конница Казимир Северинович Малевич 1932

Скачет красная конница Казимир Северинович Малевич 1932

«Красная конница» — одна из самых известных живописных шарад Казимира Малевича.

«Согласно популярной легенде, его взяли прямо на вокзале и допрашивали 36 часов кряду. В тот раз обошлось. Но через три года Казимира Малевича снова арестовали как германского шпиона. Ему опять повезло — в тюрьме он провел всего пару месяцев. Но инцидент этот произвел на него тягостное впечатление и имел роковые последствия…»

Иван Мясоедов (1881−1953)

Иван Мясоедов. Чаепитие в Павленках. 1910-е и Иван Мясоедов. Россия. 1940-е

Иван Мясоедов. Чаепитие в Павленках. 1910-е и Иван Мясоедов. Россия. 1940-е

Ивана Мясоедова — сына знаменитого передвижника Григория Мясоедова — во все времена интересовали «заморские» сюжеты: римские виды, древнегреческие мифы, героика, эпический размах. Россию он, впрочем, тоже любил — по-своему. В его ранних пейзажах чувствовалась горьковатая нотка — Мясоедов словно предчувствовал скорую разлуку и заранее тосковал по родине. Революцию он принял в штыки буквально: воевал под началом Деникина. Вскоре он был арестован в Крыму. Чекисты собирались Мясоедова расстрелять (и даже дали шутейный залп поверх головы), но отчего-то решили казнь отложить. Мясоедову удалось бежать.

Разногласия с большевиками толкнули Ивана Григорьевича в объятия фашистов: их художник считал меньшим злом и верил, что Гитлер остановит красную угрозу. Живя заграницей, он, время от времени, рисовал Россию, но уже безо всякой ностальгии.

Толпа демонов Иван Григорьевич Мясоедов 1920-е

Толпа демонов Иван Григорьевич Мясоедов 1920-е

Впрочем, наиболее заметное влияние октябрьская революция оказала на творчество Мясоедова в другом жанре.

Иван Мясоедов был не только талантливым живописцем, но и гениальным фальшивомонетчиком. По обвинению в подделке денежных знаков его арестовывали трижды, а во время второй мировой он сотрудничал с фашистами и внес немалый вклад в подрыв экономики Англии и США. Не будет преувеличением сказать, что именно большевики открыли перед Мясоедовым новые творческие горизонты. Перед революцией он рисовал фальшивые «керенки». А после занялся долларами и фунтами.