«Многие благородные джентельмены сего королевства Англии обращались ко мне и вопрошали снова и многажды, отчего не позабочусь я о составлении и напечатании благородной истории о Святом Гpаале и о славнейшем христианском короле, память о коем должна больше всего почитаться среди нас, англичан. Ибо по всему вселенскому миру известно каждому, что всего на свете было девять лучших и достойнейших мужей, и это: три язычника, три иудея и три мужа-христианина...»

И далее с милой средневековой обстоятельностью перечисляет он эту избранную девятку, «сборную мира», как сказали бы мы с вами: Гектор, герой Трои, Александр Македонский, Цезарь, затем военачальники и цари Ветхого Завета — Иисус Навин, Давид, царь Иерусалима, Иуда Маккавей, наконец — король Артур, Карл Великий, император, и Годфруа Болонский, витязь Первого крестового похода, завоевавшего Иерусалим. Оказывается, «помянутые же благородные джентельмены» убеждали достойного издателя отпечатать жизнеописание короля Артура «скорее, нежели иного кого из тех восьми, поелику он был рожден в пределах этого королевства и здесь был королем и императором, и во всех краях, христианских и языческих, он прославлен и введен в число девяти достойнейших, а из трех мужей-христиан почитается первым. И на французском языке есть много разных и благородных томов о его подвигах... и не только по-французски, но и по-голландски, итальянски, испански и гречески... и на валлийском языке их много... есть также по-английски, но не все». Итак, наш издатель решился восполнить этот пробел. Уильям Кэкстон, издатель и переводчик, был человек смелый (без смелости не откроешь первую в Англии типографию), однако не безрассудный. Он не позволял себе выпускать планово-убыточных книг, и даже более того, в своей издательской политике делал ставку на бестселлеры. Его, возможно, вовсе не интересовало то, что «Смерть Артура», как озаглавил он книгу Мэлоpи, — один из лучших образцов английской прозы, но зато он имел все основания предполагать, что благодаря одной своей теме книга, во всяком случае, раскупится, — несмотря даже на цену тома, очень немаленькую по тем временам.

Современная реконструкция шлема из захоронения в Саттон-Ху. Могила эта на несколько десятилетий моложе артуровской эпохи, да и принадлежит она англу, а не бритту — но уже во времена Артура воинская знать бриттов порой носила сходные шлемы

Современная реконструкция шлема из захоронения в Саттон-Ху. Могила эта на несколько десятилетий моложе артуровской эпохи, да и принадлежит она англу, а не бритту — но уже во времена Артура воинская знать бриттов порой носила сходные шлемы

Ибо легенда о короле Артуре воистину из тех, свет которых не уходит и популярность вновь и вновь возвращается, и уж тысячу четыреста лет находят в ней люди, как писал о том Кэкстон, «благородство, изысканность, человеколюбие, дружество, храбрость, любовь, доброжелательность, трусость, убийства, ненависть, добродетель и грех».

Тысячу четыреста, поскольку рождение легенды приходится на шестой век после Рождества Христова, дни столь седой старины, что, по словам Марка Твена, «даже Лактанция тогда еще могли называть недавно почившим Лактанцием». Кстати, тогда и Западную Римскую империю тоже могли называть недавно почившей Империей. Пророк Мухаммед не выехал еще из ворот Медины, по Европе все еще бродила тень Аттилы, на руинах империи юные варварские королевства упоенно грызлись между собою, а где-то во Фpанконии певцышпильманы уже скандировали строки повести о Нибелунгах. Но этот пропахший кровью, железом и кожей германский мир, простодушный, могучий и невежественный, подобно Зигфpиду, взращенному карликом в диком лесу, к истории нашей имеет лишь косвенное отношение. В артуровской легенде он выступает исключительно как внешний, грозный, чуждый элемент — захватчики, с коими нужно бороться, дикари, от коих нужно оборонять свою веру и культуру. Легенду короля Артура породил совсем иной мир — кельтский, и именно им она дышит и им жива, — мир, в который, точно через волшебное колечко эльфа, мы заглядываем сквозь цветные окна артуровских романов и повестей, мир заколдованных замков, могучих мечей (тогда как оружием германцев в то время был разве что лишь их длинный нож — лангсакс), волшебных озер и единорогов. Блестящая и древняя цивилизация кельтов, с тех пор как они в VIII в. до н. э. со своей родины на Рейне и Дунае расселились по всей (будущей) Франции и перебрались через Пиренеи, появились на Британских островах, а потом добрались и до волынских лесов, — сделалась одною из двух сокровищниц, из которых, как из казны завоеванного города, черпала средневековая Европа. Второю сокровищницей была античность. О римских дорогах, водопроводах и гладиаторах (хотя бы) теперь известно каждому, а что знаем мы с вами о кельтах? Разве что гороскоп друидов, может быть, у нас на слуху...

Драгоценный крест как раз времен Артура: кельты Британии — уже христиане, их «английские» противники — еще нет

Драгоценный крест как раз времен Артура: кельты Британии — уже христиане, их «английские» противники — еще нет

А ведь, между тем, кельты были не только тщеславным и увлекающимся, предприимчивым народом, великими мастерами металлообработки, дальше чьих инструментов и приемов Европа продвинулась разве что лишь ко времени паровой машины и чьи мечи, что были лучшими в Европе и тогда, когда были бронзовыми, и потом, когда сделались железными, шли (выражаясь нынешним языком) на всеевропейский экспорт. Кстати, на экспорт они шли не только в буквальном смысле, — кельтские отряды ударной тяжеловооруженной конницы с успехом кондотьерствовали на службе у правителей Сицилии, Спарты, даже Египта, а потом и в Риме... Я не говорю уж об их керамике, рудниках и тканях, эмалях и цветном стекле, о мастерстве ювелиров и скульптурах их богов, восседающих в позе Будды (и это не единственная, как увидим, загадочная индийская параллель...), о высокоинтенсивном земледелии, о сети дорог и торговле железом, солью, рабами, тканями и скотом, которой именно они первые соединили и пронизали Европу, и об их бесчисленных изобретениях, начиная с тяжелого плуга и кончая лошадиными подковами — одни только кельты из всех народов мира оказались настолько богаты железом, чтобы расходовать его в том числе и для защиты ног своих лошадей. Вот уж воистину — Люди Железа! Недаром даже для кельтской мифологии был первый знак нелюдей и нечистей — то, что они к «смертному железу» не смеют прикоснуться... Дело в том, что именно кельты изобрели еще одну вещь — феодализм.

Когда в этот процесс вмешался Цезарь, которому и удалось-то завоевать кельтов главным образом за счет их буквально феодальной раздробленности, он застал перед собою общество, ни дать ни взять подобное какой-нибудь Франции при каком-нибудь Роберте Благочестивом. Такие же точно в окружении своих верных дружин аристократы в могучих своих замках с крепостными валами и рвами, полных роскоши и даже изящества, такие же точно угнетенные племена на ролях задавленного крестьянства, высокая религия друидов, даже можно сказать — церковь, претендующая на политические роли и сосредоточившая в своих руках традиции образованности, точь-в-точь как христианские церкви и монастыри, такой же яркий и пластичный символизм в искусстве, такая же королевская власть, с которой считаются кое-как, и города — оппидумы — в ограде крепостных высоких стен, процветающие своими ремеслами и торговлей, хвастающие чеканкой собственной монеты и чистым песчаником мостящие свои узенькие улочки. Римским завоевателям удалось изничтожить организацию друидов (именно как врага политического) и насадить здесь свои гарнизоны, но они не смогли ни привить на кельтский ствол свою экономику рабовладельческих вилл, ни ликвидировать дружины гордой знати, которые разве что теперь на псевдоримский лад стали именоваться клиентами. Под слабым покровом риторики и городов с форумами и стадионами все та же экономическая и культурная жизнь продолжалась и два века спустя, при первых признаках упадка Рима, вышла из-под спуда, и тогда же Галлия, выдвигая своих антиимператоров и даже откалываясь временами в виде собственной, Галльской империи, продемонстрировала, что и традиции кельтской государственности ею не забыты. И вот на этот-то, набирающий силы и расцветающий своей чисто феодальной организацией Pax Celtica обрушились своими топорами германцы, прорвавшие Рейнский вал.

Один из первых подвигов «канонического» Артура — победа над великаном-людоедом. Давний, еще раннесредневековый рисунок, отстоящий от времен Артура всего-то на шесть веков

Один из первых подвигов «канонического» Артура — победа над великаном-людоедом. Давний, еще раннесредневековый рисунок, отстоящий от времен Артура всего-то на шесть веков

Шестой век н. э. разыграл заключительный акт этой драмы. Последний оплот кельтской цивилизации, быть может, не самый развитой, но наиболее самобытный, — на Британских островах под ударами завоевателей погибала Британия — страна бриттов, как называли себя тамошние кельты, — и рождалась страна англов, и саксов, и ютов, и иже с ними, — Англия... Так что «помянутые джентельмены сего королевства Англия», требовавшие от Кэкстона книги о бриттском короле Артуре, поступали довольно-таки непоследовательно — столь же непоследовательно, как их современники в Ломбардии, потомки тех самых лангобардов, что некогда сделали действительно «темным веком» VI век для этой страны, а теперь с восторгом выкапывали из земли античные статуи. Обе эти цивилизации — и античная, и кельтская, так долго взаимодействовавшие между собою в Европе, — пали под напором одного и того же Великого Переселения Народов, и святилища их одинаково поросли травой. Античность, умирая, родила римское христианство. Кельтская Британия, умирая, родила Артуриану, — и, соединившись, они вспыхнули светом чаши Грааля, идеалом рыцарственной веры, коим, словно отдаленною звездой, осияны средние века.

Бесспорно, у средневековой Европы были и другие светочи. Бессонные лампады в кельях монахов-переписчиков и ученых горели над нею, и костры Ивановой ночи, вкруг которых смеялись крестьянские хороводы, путеводные звезды моряков и купцов, и сияние лика Беатриче, встречающей Данте у входа в Рай в плаще «цвета живого огня». Но все-таки к свету, коим не так богаты были эти столетия, артуровская легенда добавила еще один луч, и в число идеалов человечества (а ими оно тоже не слишком богато) вписала еще один идеал — и кто скажет, что этого мало?!

Но лондонский издатель Кэкстон, кажется, не согласен считать сказания об Артуре лишь легендой. Правда, поначалу он (по его словам) так и полагал, что «не было ни самого Артура, ни рыцарей его, а все, что о них рассказывается, — просто басни». Но все те же благородные джентельмены убедили-де его, что это не так: «во-первых, можно видеть его гробницу в Гластонберийском монастыре... также и в Дуврском замке можно увидеть череп Гавейна и плащ Кардока; в Винчестере — Круглый Стол, в иных местах — Ланселотов меч и многие другие предметы». Забавно, впрочем, что потомкам подлинных бриттов, еще жившим, скажем, на полуострове Бретань, куда бежали они от английского нашествия, таких доказательств (гробницы Артура, в частности) ради собственной безопасности лучше было не приводить. Алан Лилльский в XII веке пишет: «Отправляйтесь в Бретань и только попробуйте возгласить на рынках и в деревнях ее, что Артур, бритт, умер и похоронен, — и вы увидите, сколь верным было пророчество Мерлина о том, что кончина Артура будет сомнительной». И судя по описанию неприятностей, что воспоследовали бы для такого оратора, бретонские крестьяне отреагировали бы на подобное заявление так же, как если бы им сказали, что дева Мария не вознеслась на небеса.

На этой позднесредневековой миниатюре великан, сражающийся с Артуром, похож уже не на неандерталоидного тролля, а на «увеличенного» рыцаря в полном вооружении

На этой позднесредневековой миниатюре великан, сражающийся с Артуром, похож уже не на неандерталоидного тролля, а на «увеличенного» рыцаря в полном вооружении

Шестой век н. э. разыграл заключительный акт этой драмы. Последний оплот кельтской цивилизации, быть может, не самый развитой, но наиболее самобытный, — на Британских островах под ударами завоевателей погибала Британия — страна бриттов, как называли себя тамошние кельты, — и рождалась страна англов, и саксов, и ютов, и иже с ними, — Англия... Так что «помянутые джентельмены сего королевства Англия», требовавшие от Кэкстона книги о бриттском короле Артуре, поступали довольно-таки непоследовательно — столь же непоследовательно, как их современники в Ломбардии, потомки тех самых лангобардов, что некогда сделали действительно «темным веком» VI век для этой страны, а теперь с восторгом выкапывали из земли античные статуи. Обе эти цивилизации — и античная, и кельтская, так долго взаимодействовавшие между собою в Европе, — пали под напором одного и того же Великого Переселения Народов, и святилища их одинаково поросли травой. Античность, умирая, родила римское христианство. Кельтская Британия, умирая, родила Артуриану, — и, соединившись, они вспыхнули светом чаши Грааля, идеалом рыцарственной веры, коим, словно отдаленною звездой, осияны средние века.

Бесспорно, у средневековой Европы были и другие светочи. Бессонные лампады в кельях монахов-переписчиков и ученых горели над нею, и костры Ивановой ночи, вкруг которых смеялись крестьянские хороводы, путеводные звезды моряков и купцов, и сияние лика Беатриче, встречающей Данте у входа в Рай в плаще «цвета живого огня». Но все-таки к свету, коим не так богаты были эти столетия, артуровская легенда добавила еще один луч, и в число идеалов человечества (а ими оно тоже не слишком богато) вписала еще один идеал — и кто скажет, что этого мало?!

Но лондонский издатель Кэкстон, кажется, не согласен считать сказания об Артуре лишь легендой. Правда, поначалу он (по его словам) так и полагал, что «не было ни самого Артура, ни рыцарей его, а все, что о них рассказывается, — просто басни». Но все те же благородные джентельмены убедили-де его, что это не так: «во-первых, можно видеть его гробницу в Гластонберийском монастыре... также и в Дуврском замке можно увидеть череп Гавейна и плащ Кардока; в Винчестере — Круглый Стол, в иных местах — Ланселотов меч и многие другие предметы». Забавно, впрочем, что потомкам подлинных бриттов, еще жившим, скажем, на полуострове Бретань, куда бежали они от английского нашествия, таких доказательств (гробницы Артура, в частности) ради собственной безопасности лучше было не приводить. Алан Лилльский в XII веке пишет: «Отправляйтесь в Бретань и только попробуйте возгласить на рынках и в деревнях ее, что Артур, бритт, умер и похоронен, — и вы увидите, сколь верным было пророчество Мерлина о том, что кончина Артура будет сомнительной». И судя по описанию неприятностей, что воспоследовали бы для такого оратора, бретонские крестьяне отреагировали бы на подобное заявление так же, как если бы им сказали, что дева Мария не вознеслась на небеса.

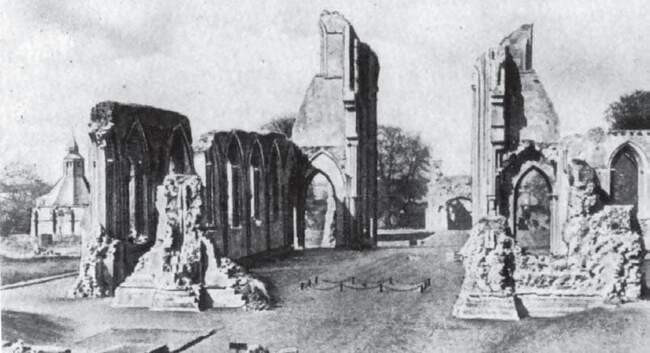

Развалины монастыря Гластонбери — на территории которого, по преданию, похоронен Артур

Развалины монастыря Гластонбери — на территории которого, по преданию, похоронен Артур

Утверждать это можно с уверенностью, вопреки фальсифицированным могилам в Гластонбери или где-нибудь еще. В письменных источниках, современных эпохе, мы не находим никакого Артура, короля. Правда, там есть другие Артуры: например, в валлийской поэме «Гододдин», панегирике, восхваляющем воинов, сражавшихся за короля Эдинбургского Миниддаука, перед нами некий военачальник Артур — силу его меча бард поэтически описывает, объясняя, что вороны слетаются туда, где этот меч поработал, — там для вороновтрупоедов обильна добыча. В другой поэме («Добыча Аннона» называется она) уже явно мифологический герой какой-то местности в Уэльсе Артур отправляется на трех кораблях с воинами в загадочную крепость — загробный мир за волшебным котлом, купание в котором дает вечную молодость. Этот котел — традиционный мотив кельтских мифов, а позднее, как видно, сага о плавании в Аннон была перенесена на короля Артура, и вот уже, оказывается, в центре Круглого Стола стоит магический котел... Но во всех этих фигурах совпадает лишь имя. Подлинный Артур, имя которого стало после центром «творимой легенды», был человеком, попавшим в легенду практически случайно — в силу удачливости места и обстоятельств. В ту пору, когда бритты, огрызаясь, отступали под натиском саксов и англов, бывали у них и успехи — и была битва на горе Бадоне в 516 году, о которой патетически рассказал латинский хронист VI века Гильдас; после нее саксы долго не могли оправиться, и почти на полвека продвижение их приостановилось.

Героем этой битвы назван у Гильдаса некий Аврелий Амброзий, римский легионер, гроза саксов. Вполне естественно для хрониста, человека латинской культуры, выдвинуть на передний план подобную фигуру — потому что, увы, как свидетельствуют жития тогдашних живших поблизости святых Кадока и Караннога, Гильдаса и Падерна, у Артура, предводителя полупартизанской не то (как бы это выразиться?) шайки, не то ватаги, объявившего свою собственную партикулярную войну саксам, а потом примкнувшего к армии местных бриттских королей и прославившегося в битве на горе Бадоне, отношения с церковью были уж никак не благоприятные... Нападая на саксов, он заодно, ради пропитания, охотно занимался грабежами и поборами и с местного люда, безо всякого стеснения обирая и монастыри тоже, ничуть не задумываясь о неприкосновенности святых обителей. Уж никак не мог достойный монах Гильдас подобного одиозного с точки зрения церкви военачальника поставить в центр повествования — но и замолчать его участие перед лицом фактов тоже не мог, и вот хронист напускает в текст туману, так что и не разберешь из его писаний, кто же всетаки командовал кельтами на горе Бадоне. Забавно, что при этом ему приходится все же упомянуть некоего Ursus’a — «медведя», иначе говоря, Артура. А вот сами бритты, по-видимому, именно Артурово имя, и только его, запомнили изо всех, связанных с Маунт-Бадон.

Ему повезло — повезло с именем, повезло с временем, когда он родился, повезло с судьбою, которую он выбрал для себя. То было везение с точки зрения будущих поколений, — вряд ли его успел почувствовать реальный Артур, погибший, согласно «Анналам Камбрии», в 537 г. — об этом годе в анналах сказано: «Битва при Камлане, в которой Артур и Медрауд убили друг друга, и мор наступил в Британии и Ирландии». Кто был этот Медрауд — Модред артуровской традиции? Тут уж всякие догадки и вовсе беспочвенны. В памяти людской он остался как убийца Артура, любимого героя, и уже потому — злодей. Последующая эпическая циклизация, любящая сводить между собою в родстве героев, сделала его Артуровым племянником, как и Артура — племянником Аврелия Амброзия, сыном его брата Утера Пендрагона, которому и вовсе уж неоткуда было взяться, кроме легенд. По мере того, как под ударами англосаксов Британия делалась все меньше, а горе и боль — все больше, людям все сильнее нужен был герой, удачливый и неустрашимый. Постепенно в его облике слились все подвиги бриттского сопротивления; церковные хронисты еще два столетия надменно не замечали его, и Артур был отдан на откуп устной традиции, тем самым крестьянам, которые, по словам хрониста начала XII века Уильяма из Мальмсбери, им «бредили» — у проваллийски настроенного хрониста Ненния в IX в. перечисляются, уже явно канонизированные эпосом, двенадцать битв Артура, подобно двенадцати подвигам Геракла, — их места разбросаны по всей стране, да и даты наверняка не вместились бы в одну человеческую жизнь. И с самого начала легенды эти имели оттенок компенсации — утешения и обещания, потому-то и так трудно было потом убедить рассказывавших их в том, что «Артур, бритт» действительно умер. О нет, он не умер, он не мог умереть — он еще вернется, чтобы вновь защищать свой народ. Он обернулся вороном и улетел прочь от смерти — может быть, он летает теперь там, в поднебесье, может, он среди воронов, гнездящихся в Тауэре, тех воронов, о которых говорят, что это птицы Брана Благословенного, и покуда живы они и невредимы, и каждый год выводят своих птенцов — будет невредим и город Лондон, и страна, которой он столицей. А может быть, он улетел на остров Аваллон-Аннон, Остров Яблок, Остров вечной молодости, Остров фей, или увезли его туда вещие жены, феи, колдуньи, сама владычица Аваллона фея Морган, и там, среди яблочных садов, он ждет, когда придет срок ему вернуться.

Крест на «официальной» могиле Артура: зарисовка начала XVII в.

Крест на «официальной» могиле Артура: зарисовка начала XVII в.

А может быть, он спит под заколдованным холмом, и вместе с ним спят его воины, те, что однажды проснутся вместе с ним. Величайшие герои истории и легенд Британии оказались среди воинов, сражавшихся у Артура под началом, — Бедуир, сын Бедраука (будущий сэр Бедивер), Кай, сын Кенира с Прекрасной Бородой, Ивейн, Гури Золотоволосый, из чьего прозвища — Гваллтавуин — произошло потом имя Гальвейна-Гавейна, Артурова племянника, и даже сам Луг, солнечный бог (или еще одна земная его аватара) под прозвищем Белорукий — Lanynnauc — Ланселот... А по мере того, как бритты стали мечтать не только об отмщении, но и о просто жизни, хорошей жизни, Артур — уже король Артур — стал приобретать и черты мудрого правителя. Добрый Король — разве не о нем мечтает всякий угнетенный и обиженный, все вдовы, сироты и бедняки, все ищущие суда праведного и защиты от могучего соседа? И такой Артур уже мог стать мечтой не только одним бриттам.

Великий Король — подхватывали ревнители государственности, и бриттской, и — как ни странно — английской. Ведь Британия тогда еще не совсем умерла — она отступила в УэльсВаллис, где в IX—X веках Родри Великий, Хоуэлл Добрый, Ллуеллин Великий строили свои княжества и королевства. Она эмигрировала в Арморику-Бретань, а потом оттуда с бретонскими сеньорами во время нормандского завоевания частично вернулась вновь в Англию... Христианский король! — это восклицала церковь (в то время как раз вдохновлявшая Европу на крестовые походы), припомнив, что Артурто жил в христианизированной Британии и боролся с язычниками-саксами, поклонниками Одина.

Король-рыцарь — утверждали рыцари новонарождавшейся куртуазной культуры, и у их поэтов огромная роль женщины в архаичных кельтских сказаниях превращалась в чувственные и героические миражи рыцарской любви, и выстраивалась прямо на глазах великая и вечная трагедия горького счастья и отравляющей ревности, разрывающий три сердца треугольник — Ланселот — Артур — Гвиневера... «И наконец, читать о его приключениях просто очень интересно», — это уже подавали свой голос любители беллетристики, которые объявились уже и тогда и предъявили свои права на Артура сразу, чуть он перешел в беллетристику. У кого же он впервые перешел в беллетристику? У валлийских бардов в их «мабиноги» — фантастических сагах, где действуют боги, заколдованные леса и великаны и где герои за помощью в сватовстве или отвоевании родного королевства обращаются к величайшему королю бриттов — Артуру, встречая его в могучем замке пирующим со своими рыцарями? Сведенные в единый сборник, эти «мабиноги» (что дословно означает «то, что должен знать молодой человек — ученик барда») прозвучали в множественном числе как «Мабиногион» — слово, которое уже романтизм современников Шекспира перевел так: «Книга королевы Маб»... Или все-таки у Гальфрида Монмутского, того самого, что вписал в эту историю Мерлина — и что наверняка не был хорошим историком, зато был хорошим поэтом, и в его изложении легенда об Артуре, где он слил воедино народные мечтания о Короле Былого и Грядущего, собственную фантазию, националистические идеи современных ему английских королей, которым очень лестно было возводить свою государственность к Артуру-завоевателю, какому, оказывается, удалось покорить пол-Европы, и во всем этом почти потерялась история с ее битвами на Маунт-Бадон и Камланском поле, Поле Печали, — эта-то канва и стала основой, по которой вышивала вся последующая беллетристика, вплоть до Мэлори. (Или, быть может, лучше сказать — до Мэри Стюарт?)

Прорисовка надписи VI в., несколько лет назад обнаруженной археологами на территории замка Тинтагел, считающегося местом рождения Артура. В ней сообщается, что некий «Артоньон» построил «это» (видимо, церковь, дворец или каменное укрепление, в стену которого и была первоначально вмонтирована плита с надписью). Имеет ли этот текст отношение к «королю Артуру» — безусловно, отдельный вопрос!

Прорисовка надписи VI в., несколько лет назад обнаруженной археологами на территории замка Тинтагел, считающегося местом рождения Артура. В ней сообщается, что некий «Артоньон» построил «это» (видимо, церковь, дворец или каменное укрепление, в стену которого и была первоначально вмонтирована плита с надписью). Имеет ли этот текст отношение к «королю Артуру» — безусловно, отдельный вопрос!

А Круглый Стол? Он появился несколько лет спустя, у нормандского поэта Васа, что служил отцу Ричарда Львиное Сердце королю Генриху II Плантагенету, в его «Поэме об Артуре». В то время уже никто не помнил, что кельты ВСЕГДА пировали вкруговую, за столом с круглым котлом в центре. Васу — недаром он был поэт — понадобилось объяснить такую форму стола, странную, с его точки зрения, — так и появился стол, сделанный круглым, чтобы ни один рыцарь за ним не чувствовал себя на более или менее почетном месте. Героическая утопия, с самого начала осознававшая свою несбыточность, но оттого не менее прекрасная, — сообщество воинов без страха и джентельменов без упрека, Круглый Стол, где нет первых и нет последних, где всякий в любую минуту готов защитить слабого и укротить надменного, где все верны, доблестны и почти бессмертны. Красивая сказка. Очень красивая сказка.

А право, хотелось бы знать, что б сказал о ней настоящий Артур — тот, кто не был ни богом, ни королем, — бриттский Роб Рой или, может быть, Робин Гуд, что сражался и умирал в грязи и в распрях шестого века? Неужели обязательно должно быть так, чтоб от настоящих героев оставались лишь тени и даты, и одни имена в красивой лжи?

Наверное, обязательно.

Иначе почему это повторяется вновь и вновь?..