*

Люблю людей, люблю природу,

Но не люблю ходить гулять,

И твердо знаю, что народу

Моих творений не понять.Довольный малым, созерцаю

То, что дает нещедрый рок:

Вяз, прислонившийся к сараю,

Покрытый лесом бугорок…Ни грубой славы, ни гонений

От современников не жду,

Но сам стригу кусты сирени

Вокруг террасы и в саду.

Горестное позднее признание Владислава Ходасевича. Так ли это? На этот вопрос может ответить только сам поэт.

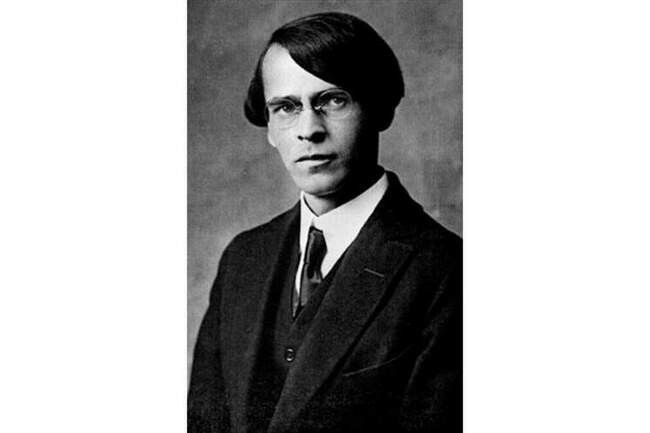

Владислав Ходасевич

Владислав Ходасевич

В одном из последних стихотворений «Памятник», которое отсылает нас к Пушкину, Державину и даже к шотландской королеве Марии Стюарт (ее образ еще промелькнет в его поэзии), на гербе которой было выгравировано «En ma fin est mon commencement» — «В моем конце мое начало», Ходасевич писал:

Во мне конец, во мне начало.

Мной совершённое так мало!

Но всё ж я прочное звено:

Мне это счастие дано.В России новой, но великой,

Поставят идол мой двуликий

На перекрестке двух дорог,

Где время, ветер и песок…

Двуликий идол… Памятника Ходасевичу до сих пор нет. Но то, что он сделал, является действительно настоящим памятником.

К Ходасевичу относились по-разному. Как, в сущности, и к любому человеку, к любому поэту. Пред ним преклонялись, считая самым значительным русским поэтом после Блока и Иннокентия Анненского. Наследником Пушкина и Тютчева считал его Набоков. И самым значительным поэтом ХХ столетия. В пору непродолжительной дружбы с Ходасевичем Максим Горький называл его последним поэтом-классиком. Бунин, при всей его желчности и сдержанности, говорил о Ходасевиче:

Один из немногих настоящих, не чета нынешним.

Ходасевич написал немного. При жизни вышло всего 4 тонких сборника его стихов. Первый — «Молодость» в 1902 году; в 1914 году — вторая тоненькая книжечка, «Счастливый домик». И в самом начале 20-х годов в Москве и Петрограде — две его последние книги: «Тяжелая лира» и «Путем зерна».

В эмиграции он написал очень мало стихотворений — только цикл «Европейская ночь». С середины 20-х годов до последних дней он замолчал как лирик, хотя активно выступал как литературный критик и публицист, эссеист, мемуарист, как одна из значимых личностей литературы русского зарубежья.

Владислав Фелицианович Ходасевич родился в мае 1886 года в Москве. С этим городом связана почти вся его российская жизнь. Его отец — польский дворянин, художник-фотограф Фелициан Ходасевич, мать — еврейка, Софья Яковлевна Брахман. И он всю жизнь остро переживал свое некоторое изгойство в России, то, что он называл чувством пасынка, хотя безмерно любил Россию.

Любил ее в самые страшные времена, в революцию и гражданскую войну, во времена потоков крови, когда стирались, кажется, все человеческие чувства. Он любил ее мучительно и сильно и тогда, когда одиноко скитался по Европе, когда страшно нищенствовал во Франции. Он без всякой ностальгии вспоминал такую-сякую немазаную-сухую Родину, но всегда необыкновенную и прекрасную нынче, как и во все времена.

«Один из драгоценнейших русских поэтов», — произнес Ходасевич над прахом Блока в 1921 году. Можно сказать, что тень блоковской поэзии накрыла и Ходасевича, настолько перекликаются их лирические голоса. Как Блок некогда восклицал: «Да, и такой, моя Россия,/Ты всех краев дороже мне», — так и у Ходасевича была необыкновенная верность Родине.

Его вынянчила и воспитала няня, тульская крестьянка Елена Кузина. Владислав, шестой по счету ребенок у родителей, был очень болезненным. Сразу после рождения у него стала расти опухоль на языке, из-за чего он не мог нормально есть. Кормилицы одна за другой отказывались от младенца, говоря: «Он все равно не жилец». И только Елене Кузиной выпала доля выходить будущего поэта, став для него не только кормилицей, но в первую очередь источником любви и ласки, все затопляющего милосердия, в которых больше всего нуждается человек.

Ради маленького Влади ей пришлось пожертвовать собственным ребенком: она сдала его в воспитательный дом, где он вскоре умер. Впоследствии Ходасевич с горечью писал:

Мое существование стоило жизни другому живому существу.

Елена Кузина… Арина Родионовна конца XIX века. Своеобразная перекличка времен. В конце XVIII века и начале XIX-го Арина Родионовна вынянчила маленького Сашу Пушкина. Спустя почти век история повторилась уже с другим поэтом.

Разворот книги В. Ходасевича

Разворот книги В. Ходасевича

И в пору расцвета своего поэтического дара Ходасевич написал стихи, обращенные к няне. Потрясающе пронзительные строки, своеобразное признание в любви и к няне, и через нее — к Родине:

Не матерью, но тульскою крестьянкой

Еленой Кузиной я выкормлен. Она

Свивальники мне грела над лежанкой,

Крестила на ночь от дурного сна.Она не знала сказок и не пела,

Зато всегда хранила для меня

В заветном сундуке, обитом жестью белой,

То пряник вяземский, то мятного коня.Она меня молитвам не учила,

Но отдала мне безраздельно всё:

И материнство горькое свое,

И просто всё, что дорого ей было.Лишь раз, когда упал я из окна,

Но встал живой (как помню этот день я!),

Грошовую свечу за чудное спасенье

У Иверской поставила она.И вот, Россия, «громкая держава»,

Ее сосцы губами теребя,

Я высосал мучительное право

Тебя любить и проклинать тебя.В том честном подвиге, в том счастье песнопений,

Которому служу я каждый миг,

Учитель мой — твой чудотворный гений,

И поприще — волшебный твой язык.

И пред твоими слабыми сынами

Еще порой гордиться я могу,

Что сей язык, завещанный веками,

Любовней и ревнивей берегу…Года бегут. Грядущего не надо,

Минувшее в душе пережжено,

Но тайная жива еще отрада,

Что есть и мне прибежище одно:Там, где на сердце, съеденном червями,

Любовь ко мне нетленно затая,

Спит рядом с царскими, ходынскими гостями

Елена Кузина, кормилица моя.

Какой необыкновенный страшный сильный образ: — «на сердце, съеденном червями». И сразу же душа устремляется в бессмертную вечность: «Любовь ко мне нетленно затая». Как тут не вспомнить изречение апостола Павла:

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут и знание упразднится.

Это верно. Любовь никогда не перестает, если она любовь…

Совсем юным он познакомился и близко сошелся со многими видными писателями-символистами — с Бальмонтом, Белым, Брюсовым, многими другими. Он пребывает в центре культурной жизни Москвы конца 1890-х, начала 1910-х годов.

В 1921 году переехал в Петроград, где, как он заметил — «настоящая литература». Блок, Сологуб, Ахматова, Гумилев.

И две его книги — «Путем зерна» и «Тяжелая лира» — знаменовали рождение нового большого поэта. Поэта огромного трагического философского дара, воспринимавшего мир в графических черно-белых чертах, в некоей загадочной светотени, которая рождает контрасты, равные контрастам века, контрастам души.

А душа — это сквозная тема в поэзии Ходасевича. И еще… Чувство ухода. Оно словно пронизывает все творчество поэта.

Определять его манеру трудно. Присутствие в стихах одухотворяющей прозы —

и каждый стих таща сквозь прозу,

вывихивая каждую строку

привил-таки классическую розу

советскому дичку.

И в другом стихотворении:

Полюбил я прозу в стихах и в жизни.

Не прозу как искусство повествования, а горькую печаль существования человечества вообще.

В конце 1900-х годов он женился на эксцентрической красавице Марии Рындиной. Затем второй брак — женитьба на Анне Ивановне Чулковой, родной сестре поэта и критика, близкого символистам, Георгия Чулкова.

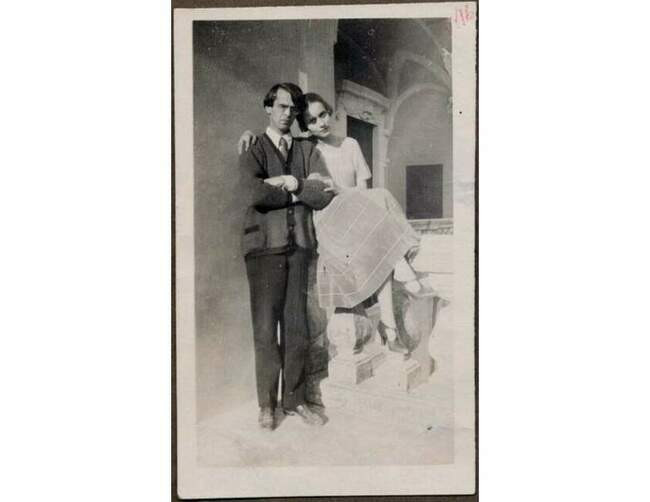

Владислав Ходасевич и Нина Берберова в Сорренто на вилле Максима Горького

Владислав Ходасевич и Нина Берберова в Сорренто на вилле Максима Горького

И, наконец, в Петрограде начинается самая мучительная и самая прекрасная страница его жизни. Любовь к Нине Николаевне Берберовой, тогда совсем еще юной, начинающей поэтессе гумилевского круга. С ней он проживет почти до середины 30-х годов.

И даже когда они расстались (разрыв был тяжелым, болезненным), он пошел уже с новой своей женой Ольгой Марголиной смотреть фильм «Мария Стюарт», где главную роль исполняла очень известная тогда актриса Кэтрин Хепберн. Нина Берберова была очень похожа на нее.

И вот, вспоминая ее, Ходасевич написал, придя домой, коротенькое стихотворение, полушутливое, очень простое, но невероятно щемящее:

Нет, не шотландской королевой

Ты умирала для меня:

Иного, памятного дня,

Иного, близкого напева

Ты в сердце оживила след.

Он промелькнул, его уж нет.

Но за минутное господство

Над озаренною душой,

За умиление, за сходство —

Будь счастлива! Господь с тобой.

Владислав Ходасевич

Владислав Ходасевич

**

Ходасевич — поэт отчаяния. Потому что люди и время не давали основания для других чувств и мыслей. Но это отчаяние не то, которое любуется и упивается собственным страданием, а героическое. Твердо придерживающееся своих принципов, но при этом сознающее, что мир расколот, раздавлен и никогда уже не будет прежним.

Мне каждый звук терзает слух,

И каждый луч глазам несносен.

Прорезываться начал дух,

Как зуб из-под припухших десен.Прорежется — и сбросит прочь

Изношенную оболочку.

Тысячеокий — канет в ночь,

Не в эту серенькую ночку.А я останусь тут лежать —

Банкир, заколотый апашем, —

Руками рану зажимать,

Кричать и биться в мире вашем.

Он никогда не опускался до горестных сведений счетов с эпохой, в которой ему выпало жить. Времена действительно не выбирают. Хотя — «жестокий век — палач и вор достигли славы легендарной». Время — палач и вор. Так до Ходасевича не называл свою эпоху, кажется, никто.

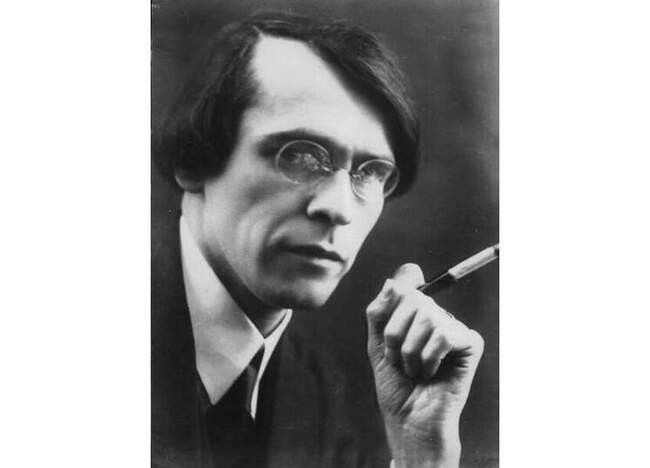

Владислав Ходасевич

Владислав Ходасевич

Он покинул Россию с советским паспортом, не собираясь, в общем-то, покидать ее навсегда. В Берлине собрался весь русский литературный Олимп: Андрей Белый, Алексей Ремизов, Павел Муратов, Алексей Толстой, наезжали Есенин и Маяковский — все в уверенности, что они скоро вернутся на Родину, что разлука их с нею временна, и не может быть так, чтобы они не вернулись, потому что без России жизни и творчества им нет.

Но судьба распорядилась по-другому. С середины 20-х годов и до конца дней — жизнь во Франции. На Родину он так и не вернулся. Жизнь очень тяжелая, безысходная, хотя именно в это время к нему приходит так называемое признание.

В это время Ходасевич уже практически стихов не пишет. Он выступает преимущественно как литературный критик. И можно сказать, что это один из лучших литературных русских критиков ХХ века. Он писал о писателях старых или старинных, об авторах XVIII и XIX века. Он писал о Пушкине, о Державине, которого боготворил. Его книга о Державине — это настоящая ода любви к русскому поэту.

Когда он писал о своих современниках по изгнанию — от Бунина, Гиппиус, Мережковского до только что вступающих в литературу, когда он писал о советских авторах, то все это было прекрасно. В статьях своих он был предельно честен: хорошее называл хорошим, дурное — дурным.

В 1927 году в приложении к лучшему эмигрантскому русскому журналу «Современные записки» вышел сборник его избранных стихов, в основном, состоящий из произведений, написанных в России. И в этот же сборник вошло стихотворение, написанное уже в эмиграции под названием «Европейская ночь».

Название не случайное. Это стихи о той ночи, которая опускается и накрывает своими крылами человеческую душу. Не было еще никакого фашизма, Гитлер еще не пришел к власти, социальные катаклизмы еще не так сильно терзали мир, а Ходасевич уже это увидел, прозрел, почувствовал.

В Берлине, в Праге, в Париже — всеобщее одичание и разобщенность. Он писал о всевластии мещанина сытого и голодного, которому не нужны крылья и не нужна мечта о высоком.

Всю неделю над мелкой поживой

Задыхаться, тощать и дрожать,

По субботам с женой некрасивой,

Над бокалом обнявшись, дремать,В воскресенье на чахлую траву

Ехать в поезде, плед разложить,

И опять задремать, и забаву

Каждый раз в этом всем находить,И обратно тащить на квартиру

Этот плед, и жену, и пиджак,

И ни разу по пледу и миру

Кулаком не ударить вот так, —О, в таком непреложном законе,

В заповедном смиренье таком

Пузырьки только могут в сифоне —

Вверх и вверх, пузырек с пузырьком.Как же это созвучно с блоковским:

Ты будешь доволен собой и женой,

Своей конституцией куцой,

А вот у поэта — всемирный запой,

И мало ему конституций!Пускай я умру под забором, как пес,

Пусть жизнь меня в землю втоптала, —

Я верю: то бог меня снегом занес,

То вьюга меня целовала!

В стихах Ходасевича проза жизни действительно является одухотворяющим началом. Она рождает поэзию, она ее пестует и вечно существует в ней. Мир не внушал надежд, не внушал радости и счастья, отдушина была только в поэзии.

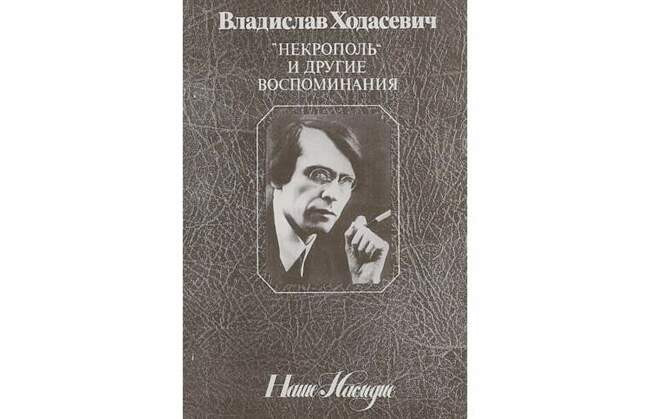

Обложка одого из изданий В. Ходасевича

Обложка одого из изданий В. Ходасевича

Набоков когда-то заметил, что в Ходасевиче, помимо всего прочего, заключена была какая-то «глубокая и подлинная непродажность». В начале ХХ века это качество стало одним из самых редких человеческих достоинств.

Его не очаровала Европа, асфальт, бетон и бешеный ритм больших индустриальных городов. Его родиной была русская поэзия. Он об этом сам говорил, писал не раз. В 1924 году он пишет одно из самых прославленных своих произведений «Перед зеркалом». В самом названии есть уже что-то мистическое, мир в иной ирреальной плоскости. Оно несет подлинный образ человека, но при этом чуть искажает его, просто потому, что работают определенные законы физики — отражения и статики. А «в мире, — как говорил очень уважаемый Ходасевичем мыслитель и священник Павел Флоренский, — то, что создано руками человека, то блестит, потому что отражает чужой свет. То, что создано Богом — мерцает».

Стихотворение «Перед зеркалом» — поистине мерцающая вещь. Эпиграф из Данте, «Божественной комедии» — «Земную жизнь пройдя до половины».

В стихотворении как в зеркале отразилась вся жизнь: Москва, детство, юность и нынешнее безрадостное существование, нищие парижские мансарды, голод, слабое здоровье и величие человеческого духа над зыбкой собственной плотью.

Я, я, я! Что за дикое слово!

Неужели вон тот — это я?

Разве мама любила такого,

Желто-серого, полуседого

И всезнающего, как змея?Разве мальчик, в Останкине летом

Танцевавший на дачных балах, —

Это я, тот, кто каждым ответом

Желторотым внушает поэтам

Отвращение, злобу и страх?Впрочем — так и всегда на средине

Рокового земного пути:

От ничтожной причины — к причине,

А глядишь — заплутался в пустыне,

И своих же следов не найти.Да, меня не пантера прыжками

На парижский чердак загнала.

И Вергилия нет за плечами, —

Только есть одиночество — в раме

Говорящего правду стекла.

Владислав Фелицианович Ходасевич умер 14 июня в Париже после операции. Долго не могли определить болезнь, но, как писала Нина Берберова в книге «Курсив мой», «подозревали рак кишечника».

Он так и не успел написать биографическую книгу о Пушкине, чувствовал себя уже очень плохо. «Теперь и на этом, как и на стихах, я поставил крест. Теперь у меня нет ничего», — писал он в одном из писем той поры.

Уж волосы седые на висках

Я прядью черной прикрываю,

И замирает сердце, как в тисках,

От лишнего стакана чаю.Уж тяжелы мне долгие труды,

И не таят очарованья

Ни знаний слишком пряные плоды,

Ни женщин душные лобзанья.С холодностью взираю я теперь

На скуку славы предстоящей…

Зато слова: цветок, ребенок, зверь —

Приходят на уста всё чаще.Рассеянно я слушаю порой

Поэтов праздные бряцанья,

Но душу полнит сладкой полнотой

Зерна немое прорастанье.

Похоронен Владислав Ходасевич в Париже, на кладбище Булонь-Биянкур.

Его вдову Ольгу Борисовну ожидала страшная участь. Во время оккупации Франции она, как еврейка, была направлена в концлагерь и погибла в Освенциме 14 сентября 1942 года.

Детей у Ходасевича не было. Но всю жизнь он питал удивительную нежность к котам, видно, чувствуя в свободолюбии и обособленности этих зверей нечто близкое собственной душе.

Владислав Ходасевич и кот Наль

Владислав Ходасевич и кот Наль

Говорят, что первым словом, которое произнес Владислав было «Кы-ся-я». Не папа и мама, а именно «кыся». Старшая сестра катала коляску с ним, и вдруг дети увидели кошку. Маленький Владя даже приподнялся в коляске и сказал, слово выдохнул: «Кы-ся-я!!!» Так велико было его изумление.

Кошки сопровождали его всю жизнь. Они жили рядом с ним, сменялись, запечатлевались вместе с ним на фото. Но самыми дорогими были для него кот Наль, а до этого верный друг — Мурр. Именно ему, названному в честь гофмановского персонажа, Владислав Ходасевич посвятил одно из самых пронзительных и нежных своих стихотворений, каждая строчка которого дышит любовью. А любовь, как известно никогда не перестает…

В забавах был так мудр и в мудрости забавен —

Друг утешительный и вдохновитель мой!

Теперь он в тех садах, за огненной рекой,

Где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин.О, хороши сады за огненной рекой,

Где черни подлой нет, где в благодатной лени

Вкушают вечности заслуженный покой

Поэтов и зверей возлюбленные тени!Когда ж и я туда? Ускорить не хочу

Мой срок, положенный земному лихолетью,

Но к тем, кто выловлен таинственною сетью,

Всё чаще я мечтой приверженной лечу.