«…У Дмитрия Дмитриевича была неистребимая потребность писать письма, то предельно краткие, информативного характера, то подробные», — рассказывал о своем друге и кумире театровед, литературовед Исаак Гликман, работавший у него секретарем. В 1946 году Шостакович, любивший технические новинки, купил печатную машинку и набирал на ней не только официальные бумаги, но и письма друзьям. Шостакович сожалел в конце жизни: «…я видел очень много интересного, встречался со многими интересными людьми, и я страшно пожалел, что не писал дневников, воспоминаний, потому что все это, по-моему, даже представляло бы интерес не только для меня, а для многих читателей».

Письма композитора вполне можно сравнить с достоверным дневником, имея в виду некоторые особенности повествования. В условиях советской цензуры, когда любая корреспонденция могла быть прочитана, Шостакович использовал систему намеков, парафраз и ложной похвалы. Например, фраза «при встрече изложу тебе свои соображения по этому вопросу» предназначалась для особых случаев, о которых даже упоминать на бумаге было рискованно.

Впрочем, иносказательность, ирония, сарказм и в целом любовь к словотворчеству были свойственны композитору и в юности, еще до наступления сталинского режима. В переписке с близкими друзьями — музыковедом Болеславом Яворским, Иваном Соллертинским, выдающимся лектором, музыковедом, человеком энциклопедических знаний, и Исааком Гликманом — это проявлялось особенно ярко. В письмах он часто рисовал забавные сценки в духе Гоголя, преподнося в неожиданном ироничном свете знаменитых современников, да и самого себя.

Шостакович вел «Diary». Так он сам назвал семь записных книжек, охватывающих период с 1945 по 1975 год. В них он кратко, часто неразборчиво записывал планы и важные события — посещение концертов, футбольные матчи (он был страстным болельщиком), встречи и так далее. Однако считать их полноценными дневниками сложно — скорее это ежедневники.

1. О двенадцати огромных тиграх

«…Впечатление… я пережил вчера в цирке. Один дрессировщик находился в клетке с 12 (!) огромными бенгальскими тиграми. Тигры яростно рычали, бросались на дрессировщика, а он строил из них пирамиды, заставлял прыгать через горящие кольца, катать шары. И все это при несмолкаемом грозном реве тигров. Я дрожал, стонал, кусал пальцы, обливался холодным потом, мгновенно высыхал, хотел уходить и так далее. Ой, как страшно. 12 огромных тигров! Что им стоило растерзать в клочки одного дрессировщика. А как он их хлестал бичом. Как тигры выли. У меня до сих пор мороз по коже ходит при воспоминаньи. Сегодня ночью я все время видел во сне тигров».

Из письма Болеславу Яворскому. Ленинград, 12 марта 1926 года

Афиша гастролей джаз-банда «Шоколадные ребята». 1926 год

Афиша гастролей джаз-банда «Шоколадные ребята». 1926 год

Шостакович был впечатлительным и ранимым человеком — его поражали как уличные театрализованные демонстрации 1920-х годов, тигры в цирке, шахматная партия с будущим чемпионом мира Александром Алехиным, так и музыка Малера, Баха и других композиторов. А от просмотра оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова «мурашки бегали по спине». В ранних письмах можно встретить упоминания о том, как дневные переживания переходили в странные сновидения или, наоборот, оборачивались бессонницей. В 1942 году, находясь в эвакуации в Куйбышеве, он делился с Гликманом: «Иногда по ночам, терзаемый бессонницей, я плачу (sic!). Слезы текут обильные, горючие». Позже он считал, что «от нервов» у него развилась болезнь, вызывающая паралич рук и ног.

Шостакович часто оценивал музыку по эмоциональному впечатлению, которое она производила (на втором месте была оригинальность стиля, на третьем — техническое мастерство). В 1965 году он писал своему ученику, композитору Борису Тищенко: «Все-таки я до сих пор воспринимаю ее [музыку] очень эмоционально. И если меня что-либо разволнует или рассмешит, то я и доволен. Пожалуй, у меня такое же отношение и к поэзии, и к литературе».

В 1920-е годы цирк был модным развлечением наряду с опереттой, спортивными соревнованиями, кино и балетом. Именно там Шостакович впервые услышал аутентичный джаз: в помещении Госцирка выступала американская труппа «Шоколадные ребята», поразившая публику акробатическими танцами и джазовым оркестром. Впечатления от этого концерта легли в основу нескольких номеров, которые Шостакович написал для комической оперы «Бедный Колумб», поставленной в 1929 году в МАЛЕГОТе. С цирком связано несколько его музыкальных замыслов. В 1931 году он сочинил музыку для эстрадно-циркового представления «Условно убитый», поставленного в мюзик-холле. А главный герой его неоконченной оперы «Оранго» — обезьяна-мутант — проводит остаток жизни в виде одного из дрессированных животных Московского цирка.

«А здесь я живу в обстановке гениев. Гениальный режиссер, „гениальная актриса“ („Ах, Зинка! Как ты вчера играла. Это было гениально“), „гениального“ композитора и „гениальной“ поэтессы. Двое последних суть дети „гениального“ поэта Есенина и „гениальной“ актрисы».

Из письма Ивану Соллертинскому. Москва, 10 января 1928 года

Дмитрий Шостакович, Всеволод Мейерхольд, Владимир Маяковский и Александр Родченко во время работы над спектаклем «Клоп». 1929 год

Дмитрий Шостакович, Всеволод Мейерхольд, Владимир Маяковский и Александр Родченко во время работы над спектаклем «Клоп». 1929 год

Шостакович иронично описывает сценки из жизни семьи Всеволода Мейерхольда. В московской квартире режиссера на Новинском бульваре также жили его жена Зинаида Райх, ее дети от брака с Сергеем Есениным, ее родители и младшая сестра с мужем, а также гувернантка и прислуга.

С 1926 года композитор посещал все гастрольные спектакли Театра имени Мейерхольда (ГосТИМ) в Ленинграде. В 1927 году он писал: «Очень люблю искусство театра, сильно увлекаюсь им (например, „Ревизор“ в театре Мейерхольда — вообще, Мейерхольда считаю гениальнейшим режиссером). Больше всего ценю театр Мейерхольда, затем Камерный и театр Вахтангова».

Уже в 1928 году сбылась его мечта — он не только познакомился с известным режиссером, но и получил должность пианиста и заведующего музыкальной частью в ГосТИМе в Москве, куда он переехал из Ленинграда. Однако работа не приносила ожидаемого творческого удовлетворения. Видимо, Шостакович ожидал реализации своего композиторского таланта, но в его обязанности входило играть на фортепиано во время репетиций и спектаклей, выходить на сцену с немой ролью в легендарном «Ревизоре». Кроме того, за работу мало платили, а Шостаковичу после смерти отца в 1922 году нужно было содержать мать и сестер. Да еще и вычитали из зарплаты ежемесячно 40 рублей — за проживание и стол в доме Мейерхольда.

Не была ему близка и обстановка в доме режиссера — театрализованная манера общаться, пространные разговоры, над которыми он иронизировал в письмах к друзьям. Но, как вспоминала дочь Есенина и Райх, Татьяна Есенина, «Дима за столом часто тихенько так острил, и я хохотала как сумасшедшая. У нас бывали веселые обеды…». Отдельной темой беспокойства была воспитательница детей, питавшая к Шостаковичу «нежные чувства». Каждое утро она входила в комнату 22-летнего композитора, будила его и, как он сообщал в письмах, «попутно стаскивала одеяло и ощупывала мое голое тело».

Но были и плюсы. Режиссер обеспечивал Шостаковича контрамарками и пригласительными билетами в театры и на концерты, чем тот активно пользовался. Он знал весь репертуар ГосТИМа — особенно ему нравились «Маскарад» и «Пиковая дама», а «Ревизора» он посмотрел семь раз только в 1928 году. Его опера «Нос», которая сочинялась как раз в это время, впитала эстетику и идеи Мейерхольда.

И все же отношения с Мейерхольдом складывались непросто, и уже через несколько месяцев, весной 1928 года, Шостакович вернулся домой, разочаровавшись не только в Мейерхольде, но и в столице. Их творческий тандем состоялся уже после отъезда Шостаковича в Ленинград. В 1929 году он написал музыку к только что сочиненной пьесе Маяковского «Клоп», и в тот же год состоялась ее премьера: это стало первой и успешной его работой в драматическом театре. Во время подготовки спектакля композитор познакомился со многими лефовцами — Владимиром Маяковским, Александром Родченко, Кукрыниксами и другими.

Судя по письмам, Мейерхольд все меньше нравился Шостаковичу как человек — он то называл его «рвачом», то отмечал «пакостливость» характера. В 1935 году он саркастично описывал премьеру фильма «Подруги» со своей музыкой:

«Мое место оказалось как раз рядом с местом н. а. р. Мейерхольда. Последний здоров и завистлив по-прежнему. Его корчило от успеха его бывшего родственника Л. О. Арнштама. Встреча со мной была сухой и злобной. Видимо, я много болтал последнее время о своих чувствах к нему, и это до него дошло. Удивительно также и то, что при встрече с ним я почувствовал невероятную ненависть и презрение. С ним была также и его кобыла Райх».

Через год, в 1936 году, после разгромного постановления «Сумбур вместо музыки», Мейерхольд, один из немногих, публично заступился за композитора. Вскоре жестокой расправе подверглись Зинаида Райх (убита в 1939 году) и сам режиссер (убит в 1940-м). Эти события изменили отношение Шостаковича к Мейерхольду. В 1960-е годы, когда режиссер был посмертно реабилитирован, Шостакович участвовал в работе комиссии по его творческому наследию. Фотография Мейерхольда висела в кабинете композитора.

3. О том, как писать музыку

«Прекрасную музыку, как ни играть, все равно будет хорошо. Любую прелюдию и фугу Баха можно играть в любом темпе, с любыми динамическими оттенками или без таковых, и все равно будет прекрасно. Вот как надо писать музыку, чтобы ни одна каналья не могла ее испортить».

Из письма Исааку Гликману. Москва, 28 августа 1955 года

Дмитрий Шостакович за работой в компании дочери. 1943 год

Дмитрий Шостакович за работой в компании дочери. 1943 год

В 1927 году, заполняя анкету по психологии творчества профессора Романа Грубера, Шостакович указал Баха первым в ряду любимых композиторов. Это восхищение продолжалось всю жизнь.

Музыка Баха для Шостаковича была наполнена скрытым духовным и религиозным содержанием — тем, что официально в СССР было запрещено. Бах — идеал творца, который, принимая муки творчества, работает, не ожидая вдохновения. В 1950 году Шостакович поехал в Лейпциг на торжества в честь 200-летия со дня смерти Баха. Гликман вспоминал, как много Шостакович рассуждал о «горячей любви» к Баху и говорил о нем, как о «необыкновенном человеке, феноменальном мастеровом, именно мастеровом». Под впечатлением от поездки у него возник замысел грандиозного цикла, в каком-то смысле повторяющего баховский. Он сочинил «24 прелюдии и фуги», прообразом которых стал цикл Баха «Хорошо темперированный клавир», или «ХТК».

В юности Шостакович возлагал на исполнителя большие ожидания. В письме Яворскому от 13 мая 1926 года он говорил о себе: «Я страшно требовательный и капризный автор. Если что-нибудь не так, то это равносильно уколам булавки, до того мне это бывает неприятно». «Такое у меня чувство, будто бы 10 хулиганов изнасиловали на моих глазах любимую девушку, а я ничего не мог поделать. Слушал, привязанный к дереву, ее стоны, мольбы и крики о помощи и переживал», — пишет он ему же 6 июля 1926 года о неудачном исполнении своей Первой симфонии.

Приведенные рассуждения 1955 года говорят о том, что Шостакович все больше переносил ответственность за успех сочинения на самого композитора. Услышав свою Девятую симфонию в плохом исполнении под управлением дирижера Александра Гаука («Бездарен каналья!»), он винил себя за то, что не смог подняться на ту же вершину композиторского мастерства, что и Бах. У него не получилось создать идеальное творение, которое невозможно испортить ни одному интерпретатору.

4. О ложной похвале

«Только что по радио услыхал о назначении тов. Н. А. Михайлова министром культуры СССР. Очень порадовался этому. Все помнят, как он по-боевому претворял в жизнь Исторические Постановления. Особенно рада прогрессивная музыкальная общественность, всегда возлагавшая на тов. Михайлова большие надежды».

Из письма Исааку Гликману. Большево, 21 марта 1955 года

Дмитрий Шостакович в Октябрьском зале Дома союзов. 1954 год

Дмитрий Шостакович в Октябрьском зале Дома союзов. 1954 год

Шостакович использовал приемы двойных и тройных смыслов как в своих высказываниях, так и в музыке. Приведенная цитата — пример ложной похвалы, которую он обычно применял к высокопоставленным лицам. Часто он высмеивал партийную журналистику. В 1957 году он писал, иронизируя над стандартными газетными передовицами:

«Приехал я в Одессу в день всенародного праздника 40-летия Советской Украины. Сегодня утром я вышел на улицу. Ты, конечно, сам понимаешь, что усидеть дома в такой день нельзя. Несмотря на пасмурную туманную погоду, вся Одесса вышла на улицу. Всюду портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также т. т. А. И. Беляева, Л. И. Брежнева, Н. А. Булганина, К. Е. Ворошилова, Н. Г. Игнатова, А. И. Кириленко, Ф. Р. Козлова, О. В. Куусинена, А. И. Микояна, Н. А. Мухитдинова, М. А. Суслова, Е. А. Фурцевой, Н. С. Хрущева, Н. М. Шверника, А. А. Аристова, П. А. Поспелова, Я. Э. Калнберзина, А. П. Кириченко, А. Н. Косыгина, К. Т. Мазурова, В. П. Мжаванадзе, М. Г. Первухина, Н. Т. Кальченко.

<…> Всюду слышна русская, украинская речь. Порой слышится зарубежная речь представителей прогрессивного человечества, приехавших в Одессу поздравить одесситов с великим праздником. Погулял я и, не в силах сдержать свою радость, вернулся в гостиницу…»

Как вспоминал Гликман, Шостакович не раз удивлялся, зачем и во имя чего выносят этот «иконостас» — громадные портреты членов Политбюро.

Еще один характерный прием эпистолярия Шостаковича — шуточное цитирование бюрократических фразеологизмов и высказываний лидеров партии, не соответствующих контексту повествования. Он любил говорить: «„Скромность — это лучшее качество большевика“, как учил нас тов. Сталин». Или язвительно восхищался «мелодичной и изящной музыкой» — это словосочетание вошло в композиторский обиход после разгромного постановления 1948 года о «Великой дружбе» Вано Мурадели, где оно использовалось.

По аналогии с текстами композитора в его музыке — особенно инструментальной — часто искали скрытые смыслы и иронию над властью (что якобы доказывало его дерзкое диссидентство). Иногда доходило до абсурда: в музыке Шостаковича находили красноармейцев, беседующих делегатов, сцену митинга, приход сотрудников НКВД и так далее. Музыковед Ричард Тарускин справедливо утверждает, что симфоническая музыка постбетховенской традиции, последним мастером которой являлся Шостакович, «не называет имен… не привязана к объектам… даруя доступ в сферу гнозиса и интуитивного откровения… <…> До тех пор, пока музыке позволено „говорить самой за себя“, она говорит только правду».

5. Об Иисусе Христе

«Я высоко ценю Иисуса Христа. Особенно высоко я ценю легенду (притчу) о чаше весов. Распятый с двумя разбойниками Христос, учитывая предсмертное покаяние разбойника, решил взять его с собой в Царствие небесное. Его предсмертное покаяние перевесило чашу весов, на другой чаше которых находились жестокие злодеяния разбойника. „Тяготение от лжи“, как ты пишешь, заставило тебя высоко оценить лицо, тяготящееся ложью. Прав ли ты, прав ли в аналогичном случае Христос? Вероятно, оба вы правы. Прав и я, когда думал о том, что автор ряда мелодичных и изящных произведений, существо до некоторой степени человекоподобное. Это доказывает и твоя с ним беседа в Комаровском кабаке. Дай бог, чтобы он не лгал и не делал отвратительных подлостей и впредь. А в этом я не уверен. Будет ли это? Поживем — увидим».

Из письма Исааку Гликману. Москва, 19 сентября 1958 года

Дмитрий Шостакович. 1967 год

Дмитрий Шостакович. 1967 год

Как человек, воспитанный в дореволюционной культуре, Шостакович хорошо знал Библию. Он часто цитировал библейские тексты. «Не ведают, что творят», — говорил он о тех, кто клеветал, доносил, уничтожая других. Презирая тех, кто пошел на сделку с совестью, он осуждал и себя за слабость и немое согласие с творящимся террором. Став в 1947 году депутатом Верховного Совета РСФСР, он подписывал официальные бумаги, часто не вникая в их суть. Так, многие не могли простить ему автографа в официальной бумаге, осуждающей академика Сахарова. В конце жизни, в 1974 году, он сравнивал себя с героем рассказа Чехова «Палата № 6»:

«…Когда в этой повести речь идет об Андрее Ефимовиче Рагине, то мне кажется, что я читаю мемуары обо мне. Особенно это относится к описанию приема больных, или когда он подписывает „заведомо подлый счет“, или когда „мыслит“… И ко многому другому. Перечитайте „Палату № 6“. Тогда „мой образ“ для Вас станет ясным».

Единственно возможным способом несогласия для Шостаковича было своего рода «отпевание» жертв в музыке. В разгар «дела врачей» он написал цикл «Из еврейской поэзии», а позже — Тринадцатую симфонию на стихи Евгения Евтушенко. В них образ евреев стал символом жертв, уничтожаемых на протяжении XX века.

В должности депутата Шостакович пытался помочь каждому, кто к нему обращался. Просящему было достаточно написать на конверте: «Москва. Кремль. Шостаковичу», и письмо доходило до адресата. Это были тысячи писем и встреч. Ни один крупный композитор не занимался подобной работой, отвлекающей его от творчества. Понимая, что его усилия, скорее всего, не принесут никакого результата (так было с осуждением Иосифа Бродского, за которого композитор много хлопотал), он все же ходил и просил для кого-то квартиру, выбивал стипендии, деньги, лечение, должности. В так и не отправленном письме Борису Тищенко от 26 октября 1965 года он писал:

«Нельзя лишаться совести. Потерять совесть — все потерять.

И совесть надо внушать с самого раннего детства.

<…>

Добро, любовь, совесть — вот что самое дорогое в человеке. И отсутствие этого в музыке, литературе, живописи не спасают ни оригинальные звукосочетания, ни изысканные рифмы, ни яркий колорит.

„Гений и злодейство — вещи несовместные“.

„Не убий“.

„Не пожелай вола, осла, жены своего ближнего“.

„Бытие определяет сознание“.

Я горжусь за человечество, что его великие сыны родили такие великие мысли».

6. О пестрой картине жизни страны

«Я рад, что ты согласен с моими соображениями относительно „Натальи Тарповой“. <…> В ней есть еще одно, я бы сказал, огромное достоинство: в ней правдиво описано время, в котором происходят события (20-е годы, Петроград, не Ленинград, а еще Петроград). Большое достоинство лит. произведения, когда оно дает пеструю картину жизни нашей страны, нашего народа. Пожалуй, лишь Зощенко и, может быть, еще два-три писателя создавали свои произведения так, что получалась ясная картина жизни. А порой читаешь актуальные произведения на современную тему и думаешь: не было этого».

Из письма Иcааку Гликману. Москва, 11 февраля 1960 года

Шостакович любил литературу, хорошо ее знал и следил за новинками. Во многих любимых литературных текстах он видел музыкальную форму. Его кумирами были Достоевский, Чехов и Гоголь, которого он знал наизусть. Он горячо сопереживал судьбе Михаила Зощенко, в 1946 году ставшего объектом травли. Шостакович считал советскую литературу 1940–50-х двуличной и лживой, но в романе писателя-самоучки Сергея Семенова он увидел картину прошлого, частью которого был сам. Из шестидесятников он любил Евтушенко: «Каждое утро, вместо утренней молитвы, я перечитываю, вернее произношу наизусть два стихотворения Евтушенко: „Сапоги“ и „Карьера“. „Сапоги“ — совесть, „Карьера“ — мораль».

Композитор писал и сам: от юношеских проб пера — рассказа, который он «смыл в сортире», печатных выступлений и полемических докладов 1920–30-х — до сатирического текста к мини-опере «Антиформалистический раёк». В нем он высмеивал партийные музыкальные собрания и травлю композиторов в 1948 году (первая версия создана в 1948-м; в 1957 и 1968 годах сочинение перерабатывалось). Он участвовал в создании текста для оперы «Нос» и правил реплики во второй редакции «Катерины Измайловой».

В 1950-е годы, загруженный депутатскими делами и творчеством, он просил друзей — Исаака Гликмана и занимающего управленческие посты Левона Атовмьяна — от его имени готовить статьи, особенно для тех выступлений, где требовался характерный оптимистический тон высказывания и лексика марксизма-ленинизма.

7. О романе Чингиза Айтматова

«Я рад, что ты в общем хорошо отнесся к „Прощай, Гюльсары!“. Хочу тебе сказать, что эту повесть я прочитал три раза и лишь в четвертый раз нашел в себе силы, что[бы] прочитать то место, в котором рассказывается о кастрировании Гюльсары. А предыдущие три раза я пропускал это место, чувствуя, что читать его будет неслыханно трудно. Так и получилось. С трудом я сдержал себя, чтобы не впасть в истерику после прочтения этого места…»

Из письма Исааку Гликману. Нижняя Ореанда, 8 мая 1966 года

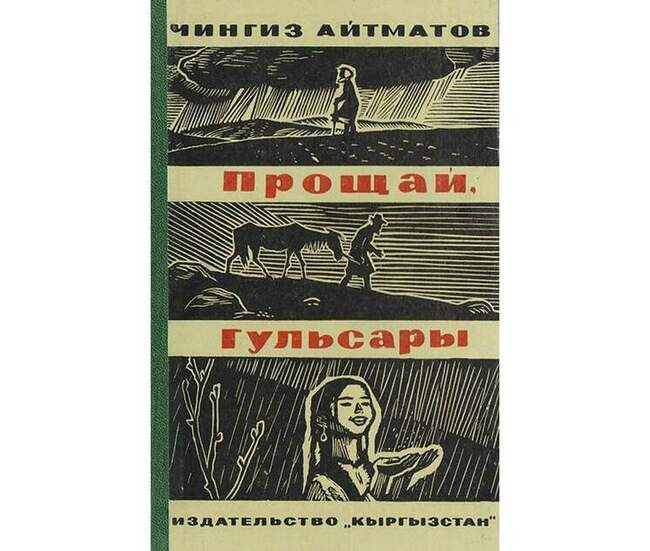

Обложка романа Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары». Бишкек, 1967 год

Обложка романа Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары». Бишкек, 1967 год

Шостакович находился под большим впечатлением от романа Айтматова, который был напечатан в «Новом мире» в 1966 году. Гликман вспоминал, что роман вызвал у Шостаковича болезненные ассоциации с собственной жизнью:

«…Сцена кастрации, написанная с беспощадной художественной силой, довела его чуть ли не до истерики.

<…> Жена героя повести говорит примерно следующее: „Гюльсары не первый и не последний“. То есть именно кастрированные жеребцы составляют основной костяк, силу и цвет лошадиного племени.

Если бы Гюльсары не был кастрирован, то его новому седоку, одному из начальников, пришлось бы худо, ибо он привык ездить на укрощенных, покорных конях. В этом, по-моему, сокровенный смысл сцены, о чем в общих чертах я писал Шостаковичу, и он со мной полностью согласился».

8. О том, почему Эйзенштейна считают гением

«Из творческих достижений отмечу еще одно: выпускают кинофильм Эйзенштейна „Октябрь“. А. А. Холодилин подобрал к нему музыку из моих сочинений. Этот кинофильм я смотрел. Моя музыка его более или менее украшает. Сам фильм мне не нравится. И вообще мне непонятно, почему Эйзенштейн, да и Довженко считаются гениями. Ихняя творческая продукция мне не нравится. Это, вероятно, относится к моему недомыслию, т. к. сведущие люди считают их гениями».

Из письма Исааку Гликману. Жуковка, 30 августа 1967 года

Сергей Эйзенштейн на съемках фильма «Октябрь». 1927 год

Сергей Эйзенштейн на съемках фильма «Октябрь». 1927 год

Шостаковичу не нравилось искусство Эйзенштейна и Довженко по нескольким причинам. Как вспоминал Гликман, «…свойственная им изощренность метафорического языка казалась ему чрезмерной, мешающей сопереживанию с героями сюжета, соучастию в их судьбах, а без этого искусство вряд ли способно выполнить в полном объеме свою высокую миссию». По этическим причинам композитор не принимал фильм Эйзенштейна «Иван Грозный», считая главного героя таким же тираном, как и Сталин. Безоговорочным гением в кинематографе для него был Чарли Чаплин, чьи фильмы он пересматривал по нескольку раз.

Шостакович хорошо знал кино — не только как зритель, но и как непосредственный участник. Он сочинял музыку к художественным и документальным фильмам, для мультипликации и телеспектаклей. В его объемной фильмографии многие кинокартины считаются шедеврами — например, «Гамлет» и «Король Лир» Григория Козинцева.

Вынужденный работать тапером в юности, он ненавидел немое кино, и не только по личным причинам. В 1926 году он утверждал: «…в кино служить не пойду, так как это отнимает все вечера и очень утомляет механическое изображение на рояле „страстей человеческих“». Но именно эта работа и несогласие с музыкальным иллюстрированием по шаблону из музыкального путеводителя для киноиллюстраторов повлияли на его размышления о киномузыке как о серьезном искусстве. Первым опытом создания музыки для немого кино стала работа с режиссерами Григорием Козинцевым и Леонидом Траубергом для фильма «Новый Вавилон». Подводя итог эре немого кинематографа, она открывала новый этап в развитии звуковой индустрии. В журнале «Советский экран» Шостакович опубликовал полемическую статью о киномузыке, в которой изложил свое кредо:

«…Халтура, самая беззастенчивая халтура прочно расположилась в музыкальном сопровождении в кино. <…> Единственный правильный путь — это написание специальной музыки… <…> Основная ее [музыки] цель — быть в темпе и ритме картины и усиливать ее впечатляемость. Я стремился дать в музыке, при наличии новизны и необычности (особенно для киномузыки, имевшейся до сих пор), динамику и передать патетику…».

Несмотря на то что «Вавилон» успеха не имел, а музыке Шостаковича досталось много критики, процесс эволюции киномузыки и киноиндустрии остановить было уже невозможно. Шостакович с энтузиазмом продолжал активно в нем участвовать.

9. О псевдотрагедийной окрошке и пролитых слезах

«…Написал никому не нужный и идейно порочный квартет. Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать: „Посвящается памяти автора этого квартета“. Основная тема квартета — ноты D. Es. С. Н., т. е. мои инициалы (Д. Ш.). В квартете использованы темы моих сочинений и революционная песня „Замучен тяжелой неволей“. Мои темы следующие: из 1-й симфонии, из 8-й симфонии, из Трио, из виолончельного концерта, из „Леди Макбет“. Намеками использованы Вагнер (Траурный марш из „Гибели богов“) и Чайковский (2-я тема 1-й части 6-й симфонии). Да: забыл еще мою 10-ю симфонию. Ничего себе окрошка. Псевдотрагедийность этого квартета такова, что я, сочиняя его, вылил столько слез, сколько выливается мочи после полдюжины пива. Приехавши домой, раза два попытался его сыграть и опять лил слезы. Но тут уже не только по поводу его псевдотрагедийности, но и по поводу удивления прекрасной цельностью формы. Но, впрочем, тут, возможно, играет роль некоторое самовосхищение, которое, возможно, скоро пройдет, и наступит похмелье критического отношения к самому себе».

Из письма Иcааку Гликману. Жуковка, 19 июля 1960 года

Дмитрий Шостакович по дороге домой после премьеры его Симфонии № 12. 1961 год

Дмитрий Шостакович по дороге домой после премьеры его Симфонии № 12. 1961 год

Шостакович использует бюрократическую лексику — «идейно порочный», «псевдотрагедийность», — а также всевозможные уничижительные эпитеты к своей музыке, чтобы снизить накал переживаний. Автобиографический подтекст сочинений был связан с вынужденным вступлением композитора в компартию, что для него было сродни преступлению. Хрущев решил назначить его председателем Союза композиторов РСФСР, а беспартийный не мог занимать высокий пост. Гликман вспоминал об эмоциональном состоянии композитора: «…бессильно опустился на кровать и принялся плакать, плакать громко, в голос. <…> Он был в тяжелой истерике. Я подал ему стакан холодной воды, он пил ее, стуча зубами, и постепенно успокаивался». Шостакович так описывал финал многочисленных уговоров со стороны Бюро ЦК: «Нервы мои не выдержали, и я сдался».

Внутренний конфликт нашел выражение в трагической музыке, наполненной музыкальными цитатами. Одной из центральных является музыкальная монограмма DSCH, составленная из инициалов композитора в немецкой транслитерации — Dmitri Schostakowitsch. Композитор использовал латинское написание нот, которые образовали мотив: D (ре) — S заменено на es (ми-бемоль) — С (до) — H (си). Шостакович, конечно, прекрасно знал одну из самых известных музыкальных подписей в истории музыки — мотив Баха — и не мог не заметить, что его именной мотив имеет сходство с баховским. Перечисленные автоцитаты в Восьмом квартете взяты из сочинений Шостаковича, ставших вехами в его жизни. Траурный марш из тетралогии Рихарда Вагнера и Шестая симфония, последняя у Чайковского, имеют явные отсылки к теме смерти, разрушающей все надежды и усилия героя.

10. О расшибленном колене, соблазнах и дурацком страхе

«Не наблюдая в течение 18 дней никакого улучшения в моей способности ходить по лестницам, мы, проф. Работалов и я, пришли к согласию, что мне стало значительно лучше и что я могу бодро и радостно идти домой.

Из письма Исааку Гликману. Жуковка, 10 ноября 1966 года

<…> На рояле можно и не играть, а ходить по лестницам не надо; дома надо сидеть, нечего шляться по лестницам, да по скользким тротуарам. И верно: вот вчера я погулял, упал и сильно расшиб колено. А ведь, сиди я дома, ничего подобного не произошло бы. В остальном все обстоит тоже очень хорошо. По-прежнему я не пью и не курю. Соблазны были. Но дурацкий страх оказался сильнее соблазнов. Курить же я просто не хочу и не соблазняюсь табаком. А выпить иной раз очень хочется, но (см. выше насчет страха)».

Дмитрий Шостакович с женой Ириной на прогулке в Репино. 1973 год

Дмитрий Шостакович с женой Ириной на прогулке в Репино. 1973 год

С конца 1950-х годов композитор пытался бороться со сложным заболеванием нервной системы, вызывающим паралич рук и ног, — боковой амиотрофический склероз. Первые признаки болезни он наблюдал, по-видимому, когда ему было еще двадцать лет, в 1926 году: «Пью, например, чай, а рука моя совершенно неожиданно и непроизвольно выливает стакан на скатерть». Трагедией для него стало и то, что он, прекрасный пианист, вынужден был отказаться от выступлений после 1958 года. Именно тогда, во время концерта в Париже, у него стали отказывать руки: «Я там еле-еле играл…»

Лечение у лучших врачей Москвы не приносило результатов. В 1970–1971 годах он ездил в Курган к известному доктору-ортопеду Гавриилу Илизарову, который вернул ему некоторую подвижность, но ненадолго. Шостакович обращался и к нетрадиционной медицине. Еще в 1935-м он консультировался у Николая Бадмаева, известного ленинградского врача, применявшего в лечении методы тибетской медицины.

Сравнивая свою жизнь с легкой старостью композитора Сибелиуса, он иронизировал:

«Последние многие годы своей жизни он ничего не сочинял и занимал лишь должность Гордости финского народа. Эта должность превосходно оплачивалась: квартира, дача, достойная субсидия и т. п. Сам же Сибелиус хлестал коньяк и слушал разного рода музыку на пластинках. Вот мне бы так. А забот у меня много. Очень много. Сил мало».

11. О водке

«Посылаю при сем этикетку с бутылки из-под водки „Экстра“. Стрелка, которую я нарисовал на этикетке, указывает на знак качества. Знатоки говорят, что если на этикетке имеется вышеуказанный знак, то это говорит о высоком качестве водки „Экстра“. Поэтому я тебе советую: когда будешь покупать „Экстру“, обращай внимание на наличие или отсутствие знака качества».

Из письма Исааку Гликману. Жуковка, 25 марта 1974 года

В этой юмористической записке Шостакович, которому оставалось жить чуть больше года, со всей дотошностью рассказывает, как найти среди плохой по качеству водки «Экстра» качественные экземпляры. Дмитрий Дмитриевич знал толк в горячительных напитках. Цитируя Чехова, он говорил, что вино, выпитое в меру, «веселит сердце и возбуждает ум». В связи с болезнью ему пришлось сесть на диету и отказаться не только от любимых копченых сигов и угрей, но и от алкоголя, что вызвало большое сожаление. В 1971 году он наставляет друга беречь здоровье, а алкоголь становится лакмусовой бумагой, выявляющей затаившуюся болезнь: «…когда почувствуешь, что ты не получаешь удовольствия от первых стопок водки, значит, дело дрянь. Я заметил, что еще в Репине водка не доставила мне радости. А это означало, что инфаркт приближается. В этом случае сразу обратись к врачу. А еще лучше совсем не пей или соблюдай строгую умеренность». В 1972 году он сообщал Борису Тищенко, опять цитируя любимого Чехова:

«Вот уже год, как я не сочинил ни одной нотки. Трудно найти этому объяснение. Может быть, борьба за свое здоровье. Я уже год как не курю, не пью. В „Черном монахе“ Чехова магистр Коврин говорил, что заботы о здоровье лишили его радости творчества, что если бы Магомет, Шекспир пили бы только молоко и ели рисовую кашку, то от них не осталось бы и следа».

12. О своевременности смерти

«Много думаю о жизни, смерти и карьере. Так, вспоминая о жизни некоторых известных (я не говорю великих) людей, прихожу к заключению, что не все они вовремя померли. Напр[имер]: Мусоргский умер преждевременно. То же можно сказать и о Пушкине, Лермонтове и некоторых других. А вот П. Чайковский должен был умереть раньше. Он немного зажился и потому смерть, вернее, последние дни его жизни были ужасны.

Из письма Иcааку Гликману. Москва, 3 февраля 1967 года

То же относится к Гоголю, Россини, может быть, к Бетховену. Они, а также и многие другие, как известные (великие), так и неизвестные люди пережили тот рубеж жизни, когда она (жизнь) уже не может приносить радость, а приносит лишь разочарование и ужасные события.

<…> …Я, несомненно, зажился. Я в очень многом разочаровался и жду очень много ужасных событий.

Разочаровался я в самом себе. Вернее, [убедился] в том, что я являюсь очень серым и посредственным композитором. <…>

<…> Однако мысль, которую я сейчас изложил, ужасная мысль. Т. к. мне осталось жить еще 10 лет, то тянуть эту ужасную мысль в течение этих лет… Нет! Не хотелось мне быть на моем месте».

Дмитрий Шостакович. 1973 год

Дмитрий Шостакович. 1973 год

Не любивший рассказывать о содержании своих сочинений, Шостакович часто давал им уничижительные характеристики. «Никому не нужное Трио, полное ячества, эклектизма и бессодержательности» — об одном из самых личных сочинений, посвященных памяти дорого друга Ивана Соллертинского. В 1966 году он сообщал: «Сочинил „Предисловие к полному собранию моих сочинений и краткое размышление по поводу этого предисловия“. Слова и музыка мои. Текст этого opus’a…

Мараю я единым духом

лист.

Внимаю я привычным ухом

свист.

Потом всему терзаю свету

слух.

Потом печатаюсь и в Лету

бух!»

Подобную критику Шостакович называл «здоровым скептицизмом», который «не дремлет».

Размышления о гении и посредственности, о служении искусству и амбициозности, духовном здоровье и «ненормальности» гения мучили Шостаковича с юности, особенно после того, как он прочел повесть Чехова «Черный монах». Сюжет о человеке, находившемся в плену помешательства и мании величия, не давал ему покоя всю жизнь. В 1972 и 1973 годах Шостакович несколько раз принимался за работу над оперой по этой повести, но не успел ее завершить.

Летом 1966 года Шостакович перенес инфаркт. Последовавшие за этим ограничения в жизни, сложности передвижения, слабость — все это вызывало горестные мысли, разочарование в прожитой жизни и скептическое отношение к своему творчеству. Размышления о смерти нашли отражение в Четырнадцатой симфонии, которая была вдохновлена вокальным циклом «Песни и пляски смерти» Мусоргского, одного из его любимых русских композиторов. В отсчитанном себе десятилетии композитор ошибся на два года — он умер 9 августа 1975 года.