Но если говорить серьезно, то для большинства читателей от мала до велика сам Павел Петрович Бажов — словно бы вышел из собственных книг. Это он, знающий наперечет все заимки, заводы и рудники своего края, все присловья, были и небыли, плетет сказ за сказом, воскрешает прошлое, наставляет, как увидеть в малом — великое, в эфемерном — вечное. Память Бажова на Урале чтут. Когда в 2010 году в Екатеринбурге рядом с домом-музеем Бажова попытались втиснуть многоэтажку, возмущение было такое, что чиновники почли за лучшее отступить и не связываться. На Урале в честь сказочника называют улицы, центры, едва не назвали аэропорт (все же победу одержал заводчик Демидов). А 2019 год в Свердловской области был посвящен Бажову. Он родился почти полтора века назад — в 1879 году, в Сысерти, заводском поселении.

На Сысертском заводе плавили чугун и выделывали железо высокого качества, работала спичечная фабрика, из сысертской глины изготовляли посуду. Сысерть станет сердцем его сказов, центром вселенной Бажова. Сысертские кабаки, пруд-плотина, заводы Тучанинова, камнерезные мастерские — все это давно стало таким же значимым топосом для русской литературы, как станция Выра — благодаря пушкинскому Самсону Вырину — или речка Красивая Меча. Впрочем, в детстве Паша Бажев (фамилию впоследствии изменил какой-то не слишком внимательный чиновник) волей-неволей побывал на всех местных заводах. Его родители, Петр Васильевич и Августа Степановна, были по положению своему крестьянами, но крестьянским трудом в тех краях мало кто занимался. На небольшом домашнем огороде, конечно, рос какой-никакой овощ, держали и скотину, но пахотной земли рабочим не выделяли, хлеб был покупной. Августа Степановна, сирота, выучилась в заводском приюте ремеслу кружевницы и вязальщицы — и стала настоящей мастерицей. Сплетенные ею кружева и вязаные чулки, воротнички и прочие вещицы высоко ценились среди «заводской аристократии» — чиновничьих жен.

Супруг ее, Петр Васильевич, был человеком добрым, дома не дрался, в многомесячные запои не уходил, семью не тиранил. Был он мастером-плавильщиком пудлинго-сварочного цеха, вываривал из чугуна железо. Как специалист Петр Бажев ценился очень высоко, но вот как работник был не на лучшем счету: обладал особенным талантом парой слов метко припечатать тех, кто действовал ему на нервы. Не щадил и начальство, особенно будучи под хмельком. Возможно, глубокое языковое чутье у Павла было врожденное, от отца, но пока что семье Бажевых от этого радости было мало. Односельчане прозвали Петра Бажева Сверлом, его острые и чаще всего неприличные отповеди в перебранке с начальством гуляли потом по всей Сысерти. Сын вспоминал о злоключениях отца:

«Было у человека в запасе жесткое словцо и уменье «оконфузить на людях». А этого заводское начальство, от самого маленького до самого большого, никак не переваривало. Начинались придирки, доносы… Кончалось обыкновенно скандалом, после которого неизменное: «К расчету!»

Совсем вычеркивать из списков опытного мастера никто не собирался, но после «расчета» скандального Петра Бажева «проветривали» — не давали никакой работы, не брали даже на поденную. Вот и приходилось перебираться на соседний завод, где, может быть, найдется какой-никакой заработок. Отец в эти «тугие дни» перебивался сезонной мужицкой работой, а основным добытчиком становилась мать. В конце концов, решив, что строптивый Сверло достаточно вразумлен, его возвращали на завод — и так до следующего «бунчения». Сдерживаться Петр Васильевич не умел и не очень собирался. Ни братьев, ни сестер у Паши не было, жили со стариками-родителями Петра Васильевича, и по всем меркам, дом Бажевых был не из бедных. Сегодня в Сысерти дом Бажевых, где прошло детство писателя, восстановлен по фундаменту (настоящий — сгорел еще в XIX в., когда Павел учился в семинарии), там, естественно, тоже музей Бажова. И хотя этот музей — не столько реконструкция быта конкретной семьи, сколько вообще экспозиция, посвященная жизни среднестатистического уральского мастера, судя по постройкам, видно, что у Бажевых вполне добротное, крепкое хозяйство, что держали Бажевы и кур, и корову, и овец, и двор у них был замощен каменными плитами. Да и по воспоминаниям Бажова, хотя семья не была особенно богатой, но и с хлеба на квас там никто не перебивался.

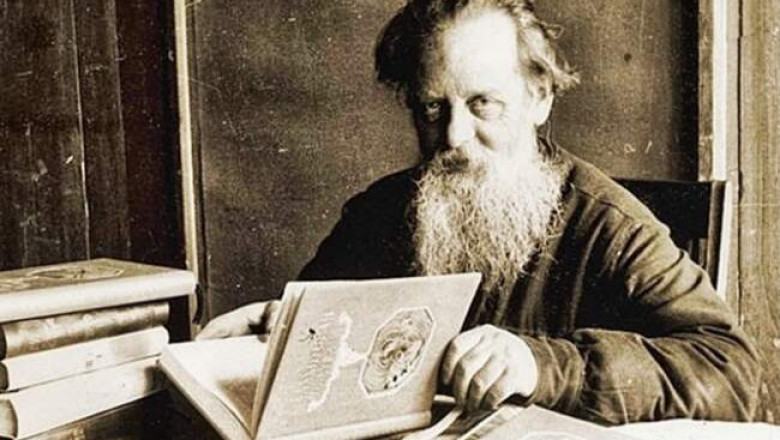

Павел Бажов с родителями

Павел Бажов с родителями

Как и всех заводских ребятишек, Пашу отдали в «цифирную школу». Ему повезло с учителем. Александр Осипович Машуков подготовил своих учеников так основательно, что десятилетнему Паше оказались не страшны вступительные экзамены в Екатеринбургское духовное училище, он сдал их с легкостью. Но и учителю повезло с учеником. Бажов вспоминал: однажды в библиотеке он хотел взять почитать томик Пушкина, а библиотекарь пошутил, мол, Пушкина выдают только тем, кто книжку выучит наизусть. И Паша, ничего не поделаешь, выучил. Пушкина он полюбил на всю оставшуюся жизнь. Но этот курьез сделал его местной знаменитостью, и учитель рассказал о малолетнем сысертском пушкинисте своему знакомому — екатеринбургскому ветеринару, краеведу и книжнику Николаю Смородинцеву. Тот принял горячее участие в судьбе мальчика. Кроме начальной школы в четыре класса, учиться в Сысерти было негде и не у кого. Ни гимназию, ни реальное училище семье Бажевых было бы не потянуть, но Смородинцев предложил выход: Екатеринбургское духовное училище стоило не слишком дорого, да и дополнительных расходов не требовало, поскольку форму там не носили, кроме того, при училище было общежитие, а на первых порах Паша мог бы пожить в семействе Смородинцевых. Конечно, «светскому» мальчику нужно было постараться и блеснуть, поскольку приоритетом при поступлении пользовались дети духовенства, но учитель был готов заниматься с Павлом дополнительно. Родители, скрепя сердце, согласились, что «ученье свет, а неученье тьма» и сейчас без грамоты себе дорогу не пробьешь. Великодушное предложение Смородинцева стало счастливым билетом для одаренного ребенка. Так десяти лет от роду Павел Бажев покинул семью и оказался в Екатеринбурге — единственный из всех своих сысертских друзей-приятелей. Учеба и тут давалась ему легко: он окончил училище среди первых учеников, по выходным отдыхая душой у Смородинцевых и на все каникулы уезжая домой. Блестящие успехи открыли перед ним двери следующего учебного заведения: им оказалась Пермская семинария. Образование там давали добротное: естественные и точные науки, историю, географию, иностранные языки — не только латынь и древнегреческий, но и французский, и немецкий. Факультативно изучали татарский, татары в Прикамье были второй по численности группой населения. Преподавали семинаристам и медицину — скорее, самые основные навыки, включая первую помощь и прививание оспы. В сущности, всегда была вероятность, что священник в отдаленном приходе окажется единственным образованным человеком — и часто паства приходила не только за духовным утешением, но и как к врачу, раз уж поп у них грамотный и был в городе учен. Кроме того, у семинаристов была своя библиотека, довольно обширная. А помимо тот имелась еще одна, подпольная, в которой можно было ознакомиться с изданиями, строго-настрого запрещенными к печати. Хранителем этой запрещенной библиотеки, между прочим, был семинарист Бажев. У семинаристов был свой подпольный кружок, и именно в Пермской семинарии Павел познакомился с идеями Прудона, Чернышевского, Кропоткина, прочитал и Маркса, став убежденным «анархо-народником щаповского толка», как он сам потом себя охарактеризовал. Афанасий Прокопьевич Щапов, к слову, тоже в свое время закончивший семинарию, сам по себе фигура крайне любопытная, убежденный антиимперец и децентралист, историк, изучавший старообрядчество, — при этом считавший старообрядцев едва ли не первыми демократами, выступившими против социального гнета, хотя и под религиозными лозунгами. Н. А. Лесков, человек вообще весьма ехидный и ядовитый, немало потешался над Щаповым:

«Староверы, увидав, что их предков хотят представить политическими неслухами и «умыслителями», — смутились. Такое вышло «недоразумение», что кое место в книге автора всего более радовало, то самое староверов наиглубже огорчало. Кто любит плакать или смеяться, тот нашел бы в этом «недоразумии» причины для одного и для другого. На 33-й странице было, например, место такое: «В Поморской области возникло демократическое учение не молиться за московского государя»; староверы обиделись этой «неправдой» и заговорили: «Какие мы дымократы? что это еще за глупость! Мы в его благоверии сомневаемся, но за его благочестивое житие молимся».

Тем не менее благородные воззрения Афанасия Прокопьевича, продиктованные, без сомнения, человеколюбием и жаждой справедливости, завоевывали ему немало сторонников среди таких же пылких душ.

Н. А. Бердяев недаром писал: «В России материализм принял совсем иной характер, чем на Западе. Материализм превратился в своеобразную догматику и теологию. Это поражает в материализме коммунистов. Но уже в 60-х гг. материализм получил эту теологическую окраску, он стал морально обязательным догматом и за ним была скрыта своеобразная нигилистическая аскеза. Был создан материалистический катехизис, который был усвоен фанатически широкими слоями левой русской интеллигенции. Не быть материалистом было признано нравственно подозрительным. Если вы не материалист, то значит вы за порабощение человека и народа». И он же: « Не случайно в русском нигилизме большую роль играли семинаристы, дети священников, прошедшие православную школу. Добролюбов и Черньшевский были сыновья протоиереев и учились в семинарии. Ряды разночинной «левой» интеллигенции у нас пополнялись в сильной степени выходцами из духовного сословия. Смысл этого факта двоякий. Семинаристы через православную школу получали формацию души, в которой большую роль играет мотив аскетического мироотрицания».

Красивая триада «православие — самодержавие — народность» трещала по швам. Кризис веры в обществе нарастал — и семинаристы в этом отношении ничем не отличались от всех прочих жителей Российской империи.

Митрополит Вениамин (Федченков) вспоминал о времени своего обучения в семинарии: «Духовная жизнь падала, замирала: одной внешностью не поддержать её… А там шла и подпольная работа среди учащихся… Попадались уже и нигилисты среди нас — хотя и очень редко. А ещё важнее: кругом семинарии уже зажигались иные костры; дым от них залетал и к нам, но не сильно всё же… Но — повторю — силы духа уже было мало. Очень многие семинаристы уходили по светским путям, пастырское служение не влекло их уже: значит, остывать стали и эти, мощные прежде классы духовенства…»

Павел Бажов, Епархиальное училище. 1910

Павел Бажов, Епархиальное училище. 1910

Эти слова подтверждаются статистикой. Из 2148 выпускников семинарий, выпустившихся в 1911 году, только 574 приняли сан к 1913 году. Более того — бравировать своим вольнодумством начинали даже отдельные преподаватели. По воспоминаниям пермского семинариста В. А. Игнатьева (он поступил туда через два года после выпуска П. П. Бажова), у них преподавал молодой учитель В. Я. Струминский (впоследствии — доктор педагогических наук, член-корреспондент АПН РСФСР).

«В[асилий] Я[ковлевич] приоткрывал завесу запрещённого. Для нас становилось ясным, что [его] мысль работала в совершенно противоположном предполагаемому им предмету направлении. Окончательно эта наша мысль нашла своё подтверждение после следующего случая. У семинаристов была традиция после пасхальных каникул на первом занятии приветствовать своих учителей словами: «Христос воскресе!» С этим приветствием мы обратились и к В. Я., но на слова «Христос воскресе» последовал ответ: «Разве?» Этим словом было сказано всё».

Известная фраза Варсонофия Оптинского, что революция вышла из семинарии, в случае Бажова справедлива полностью. Так получилось, что в Революцию он действительно уверовал, как в божественное откровение.

«…О душе моей речь идет. О морали моей. Партийная позиция писателя — это дело его гражданской порядочности. Какой же ты советский писатель, если без внутренней партийности? Что ты можешь сказать нашему гражданину? Он же партийный. С детства. Значит, твоя партийная убежденность большой глубины и силы быть должна».

Заменить «советский» на «русский», а «партийность» — на «православие» — и Пермская семинария была бы полностью солидарна со своим питомцем. В 1899 году Павел Бажев, семинарист, третий по успеваемости в своем выпуске (то есть закончивший по первому разряду, с отличием), отказался от предложения продолжить образование в Киевской духовной академии, полностью за государственный счет. Хотя Киевская академия и была весьма уважаемым и серьезным высшим учебным заведением, но это было бы именно богословское образование, а вчерашний семинарист Павел Бажов духовной карьерой решительно не интересовался. В это время, кстати, в Академии преподавал Афанасий Булгаков, отец Михаила Булгакова. Соблазнительно было бы представить знакомство «бородатого колдуна», будущего певца всей уральской потусторонней силы, и автора Воланда, самого эффектного дьявола русской литературы, но от этого соблазна приходится воздержаться. Возможности дальнейшего светского образования для Бажова при этом были ограничены. Собственно, для семинаристов оставались открытыми только окраинные университеты (Томский, Дерптский и Варшавский), на такой шаг государство шло, чтобы молодые люди, столько лет обучавшиеся в семинариях, шли не в студенты, а в священники. Семинаристу, все-таки желающему поступить в университет, требовалось сдать экзамены за гимназический курс (это был довольно серьезный объем знаний), а для поступления в эти три конкретных университета к тому времени, как Бажев закончил семинарию, выпускники первого разряда должны были из гимназического курса досдать только латынь. Ни в Дерпт, ни в Варшаву Бажев поехать не мог. К тому времени его мать овдовела, и здоровье ее сильно пошатнулось: из-за постоянной кропотливой работы при плохом освещении Августа Степановна к старости почти ослепла. Уезжать в такую даль и бросать ее он не мог, а ехать вместе было не по карману. Бажев попытался поступить в Томский университет, но не прошел. И на медицинский, и на юридический его факультеты конкурс был огромен — в основном из тех же семинаристов, желающих продолжить образование, но вне церковных рамок. Иногда причиной неудачи с Томским университетом называют «незаконопослушность» Бажева — небольшую отметку в его характеристике от начальства семинарии. Иногда — отсутствие необходимых средств для продолжения обучения. Возможно, повлияли все факторы одновременно. Павел Петрович выбрал стезю учительства — отправился в деревню Шайдуриха, в 26 км от железнодорожной станции Невьянск. Шайдуриха была относительно велика — 150 дворов, церковь, почта, население в основном было старообрядческое. Молодого учителя уважали, но кормили все равно из отдельной посуды: раскольник. Детям это не мешало, дети в учителя были влюблены. Когда через много лет Бажов навестил деревню, его еще помнили — и, как свидетельствуют очевидцы, радостных слез было много с обеих сторон. В Шайдурихе он проработал недолго. Причина была в том, что Бажову, окончившему семинарию, в приказном порядке велели, кроме положенных дисциплин, — родная речь и все, что необходимо в начальных классах, — заняться еще и Законом Божьим (получив духовное образование, он имел право его преподавать). Право имел, а желания — нет, тем более что учить бы пришлось детей староверов в сравнительно небольшой деревне. Назревал скандал — и строптивый учитель просто уволился, тем более что в Екатеринбурге открылась вакансия в том самом духовном училище, которое он когда-то окончил с отличием. Занимался и русским языком, и церковно-славянским, вел черчение, арифметику, чистописание. Много путешествует по стране во время летних каникул (заработная плата учителя в Российской империи это вполне позволяла). Увлеченно собирает и записывает фольклор родных мест: сказки, песни, яркие диалектизмы — «баские» словечки. Тем временем обстановка в стране постепенно накалялась, ожидания перемен и глухое недовольство среди рабочих, которое уже давно ощущалось в Питере и Москве, постепенно добиралось и до уральских заводов. Собственно, сыну Петра Сверла, местного «неблагонадежного», никаких иллюзий питать не приходилось с детства: все заводские — от старух до ребятишек — отлично знали, как и когда рабочие устраивали «педагогическое» избиение зарвавшихся мелких заводских чиновников (рабочих — участников подобной «учи» потом старательно скрывали всем заводом), кого и за что уволили, кто чем недоволен. Обстановка на заводах все время балансировала на грани взрыва. Знакомство с различными экономическими и политическими воззрениями готовило почву, а большевики окончательно открыли Бажову глаза на причины этой ожесточенной и безнадежной войны «верхов» с «низами». Все больше и больше Бажов погружается в политику, примыкая к анархистам-народникам, чаще и чаще начинает оказываться «в ненужное время в ненужных местах». Он присутствовал в Сысерти при забастовке, выступал как ходатай по делам рабочих. В 1906 году он впервые пострадал за свою активную гражданскую позицию. Во время митинга 19 октября 1905 года спортивные ребята-черносотенцы напали на митингующих, среди которых были и школьники, в массовые избиения полиция, разумеется, не вмешивалась. В ближайшее воскресенье епископ Владимир по этому поводу произнес проповедь, в которой не только не осуждал пролившейся крови, но, наоборот, всецело поддержал не избиваемых — избивавших. Такая позиция церковноначалия вызвала настоящий шквал возмущения среди интеллигентов, была составлена некая телеграмма в Синод, ее подписали довольно многие, в том числе Бажов. Телеграмма достигла цели: в январе 1906 прибыла комиссия, Синод проводил расследование. Вызовы, допросы… За участие в недозволенном «учительском совете» педагог Бажов и другие «подписанты» были арестованы и две недели просидели в тюрьме. Естественно, его уволили из духовного училища. Но, по счастью, права преподавать его не лишили — и вскоре Бажов отыскал себе новое место.

Преподаванию Бажов отдал 18 лет жизни и, по воспоминаниям своих питомцев, был в числе любимейших учителей. Особенно обожали остроумного и притом деликатного педагога девочки — воспитанницы епархиального училища, сами будущие учительницы.

По воспоминаниям одной из его учениц: «Павел Петрович был самым любимым учителем среди епархиалок. На литературных вечерах в училище в знак особого уважения ученицы прикалывали своим любимым учителям разноцветные бантики из лент — красные, голубые, зеленые. Павлу Петровичу бантиков доставалось больше всех. Стоит, бывало, он у дверей учительской, улыбается всем приветливо, глаза счастливо блестят, а грудь у него вся — в ярких лентах. Никогда не повышал голоса, при ответе не торопил. Наводящий вопрос даст, подскажет… Знаете, какой он человек! Мы каждый раз ждали встречи с ним, как с родным. Взгляд у него был ласковый».

Павел Бажов

Павел Бажов

Со своей будущей женой он познакомился, когда она была еще ученицей епархиального училища. Бажов сделал ей предложение практически сразу же после выпускного бала. Валентина ответила согласием. В 1911 году «преподаватель екатеринбургского епархиального училища П. П. Бажов, православный, 32 лет, первым браком обвенчан с псаломщицкой дочерью, девицей Валентиной Александровной Иваницкой, 19 лет». Свидетелем со стороны жениха был его коллега, учитель. После венчания молодые отправились в Крым. Этот брак продлился почти 40 лет — разлучила их только смерть. Вообще чета Бажовых, по воспоминаниям всех окружающих, — и своих, близких, и посторонних, — была на удивление гармонична, даже несколько неправдоподобно гармонична для этого мира. Судьба Бажовых не баловала, им выпало пережить множество по-настоящему страшных вещей — и вместе, и поврозь, — но все равно они были неразлучны. Вот так — с самого начала и на всю жизнь. По воспоминаниям дочери, Ариадны Павловны, на Бажова неоднократно засматривались дамы, но он никогда и в мыслях не мог допустить, что рядом с ним может оказаться кто-то, кроме его Валяночки. И сама Валентина Александровна, овдовев, так и осталась женой единого супруга. Интересно, что такую же возвышенную, чистую любовь к своей жене питал еще один уроженец здешних мест, сказочник и педагог Александр Мелентьевич Волков (русский автор «Изумрудного города»). Может быть, такие взаимоотношения и не были настолько редкими в это время, просто сейчас воспринимаются как нечто исключительное.

Как подобает супругу, мужчине и главе семьи, Павел Петрович озаботился самыми насущными вопросами. Оставаться на казенной квартире с перспективами все более увеличивающегося семейства было бы хлопотно — и, взяв ссуду, Бажовы купили участок земли в Екатеринбурге и начали строить просторное, поместительное жилище. Дом из крепких толстых бревен, с высокими потолками и большими окнами до сих пор стоит в Екатеринбурге, добротный, сработанный на совесть. Теперь там музей Бажова. Валентина Александровна после смерти супруга оставила там все в точности так, как было при нем, и передала его государству, переселившись в обычную городскую квартиру. Но, конечно, когда строительство началось, никто и представить не мог, сколько бед и потрясений придется испытать молодому семейству и как дело обернется. В Екатеринбурге в семье Бажовых появилось уже двое детей, мать Павла Петровича, почти слепая, сама нуждалась в постоянном пригляде и помочь невестке никак не могла, и было решено на время переехать в Камышлов: там жили Иваницкие, которые могли при случае оказать помощь. В Камышлове родился третий ребенок Бажовых, сын Алексей, там же, к великому горю всех домашних, скончалась Августа Степановна и была погребена на местном кладбище. Во время Первой мировой отца троих малолетних детей, педагога, на фронт никто не призывал — и в добровольцы Бажов не торопился, хватало своих хлопот. К 1917 году Бажов был уже давно и крепко связан с большевиками, выполнял поручения партии, работал в местном партийном издательском органе — и автором, и корректором, и метранпажем.

В своей автобиографии он довольно скупо описывает этот период так: «Работал в контакте с рабочими железнодорожного депо, которые стояли на большевистских позициях. С начала открытых военных действий поступил добровольцем в Красную армию и принимал участие в боевых операциях на уральском фронте. Основной работой была редакторская».

После Февральской революции к педагогической деятельности Бажов не вернулся. Он с головой ушел в общественную жизнь: был даже городским головой, но выступал от эсеров. В РКП (б) вступил только в 1918 году. В июле 1918-го ему и 28 солдатам Камышловского полка было выдано партийное поручение: отправиться в Пермь и сдать губисполкому экспроприированные банковские ценности. Возвратиться в Камышлов, к семье и беременной жене, он уже не мог, поскольку Камышлов оказался отрезанным. Там были белые — и оказаться в их руках заведомо красному было бы самоубийством. Бажов остается с Красной армией, становится секретарем парторганизации штаба дивизии, становится редактором газеты политотдела 29-й дивизии «Окопная правда». Газета вместе с типографией располагается в двух вагонах поезда. В качестве редактора боевого листка Бажов собирал информацию, встречался с бойцами, участвовал в боевых действиях. Дочь его Ариадна вспоминала, что не могла бы представить своего сугубо мирного отца в бою, но сам Павел Петрович, хоть и не любил рассказывать родным о боевом опыте, его не отрицал. И еще — он всегда был хорошим стрелком. Обрабатывая информацию, редактор составлял политические сводки, фиксировал изменения на фронте, в том же вагоне доставляли на фронт почту. В декабре 1918 года эшелоны с частями Красной армии, отступавшие через Нижний Тагил на Пермь, попали в ловушку: 25 декабря в Пермь вошел Колчак. Отступать было некуда, разгром был колоссальный. 29-я дивизия находилась в окруженных эшелонах. Редактор получил приказ — уничтожить вагон с документы. Он не успел до конца выполнить поручение, его схватили, и Бажов оказался в колчаковской тюрьме.

Впоследствии, оправдываясь за то, что попал тогда в плен, он писал: «Когда человек выбегает из зажженного им вагона и сразу попадает под удар прикладом, а потом после зверского избиения уводится в бесчувственном состоянии в тюрьму, то трактовать это как сдачу — значит, либо не понимать действительного смысла этого слова, либо злоупотреблять им в каких-то особых целях».

Из тюрьмы он сумел выбраться через пять дней, его спасло лишь то, что он был в гражданской одежде — и никто его не знал. Свирепость обеих сторон стоила друг друга. Вдоль железной дороги стояли ледяные фигуры: пленных красноармейцев раздевали донага, заставляли принимать похабные позы и так заливали водой при — 30 °C. Жертв со стороны красных было не меньше — как и жестокости. В том же году среди тысяч и тысяч прочих жертв террора был казнен священник Петр Семенович Смородцев — красноармейцы увели его «на общественные работы», когда труп был обнаружен, его признали только по подряснику: голова Смородцева была разбита топором или кайлом, лицо изуродовано, переломаны рука и нога, имелись штыковые и огнестрельные раны. Отец Петр был родным братом Николая Семеновича Смородцева, когда-то сыгравшего такую важную роль в жизни большевика Павла Бажова. Чудом он сумел преодолеть почти 500 км, идя через Уткинский Завод к Екатеринбургу, а оттуда — дойти до Камышлова. Когда он наконец добрался до города, то встреча его с Валянушкой оказалась горькой.

Бажов отыскал Валентину Александровну в холодном бараке, у нее была скарлатина. Новорожденный Константин умер почти сразу, его похоронили рядом с бабушкой. Племянника Бажова зарубили, часть близких родственников — сестру, тетку, зятя — арестовали: в городе все знали, что Бажов был красным. Детей успела взять к себе вторая сестра, они уцелели. Оставаться в Камышлове было опасно не только для самого Бажова, само его присутствие стало бы смертным приговором для всех, с кем бы его захватили. Здесь из тюрьмы он бы не вышел. И хотя его, гладко выбритого, без обычной кустистой бороды и в синих «старорежимных» очках узнать было бы трудно, все же с отъездом затягивать не стоило. Выправили документы, и ошибка писаря стала для него бесценной: вместо «Бажев» тот написал «Бахеев», и это было удачей. Из Камышлова Бажов/Бахеев отправился в Омск, где на конспиративной квартире должен был получить необходимые инструкции, но никого там не нашел. Ему опять повезло: Павел Бахеев получил место учителя в селе Бергуль Каннского уезда (сейчас — Новосибирская область), где и в самом деле учил детей, получив для этой цели бумагу, карандаши и какой-то примитивнейший раздаточный материал. Учил — и при этом устанавливал связь с партизанами. После чего продолжил конспиративную жизнь в качестве организатора подполья и связного. Под видом страхового агента он, немолодой, невысокий, с густой пышной бородой, разъезжал по Алтаю и Сибири, устанавливая связь с партизанскими отрядами, координируя их действия. Наконец удалось связаться с семьей и послать им хоть какую-то весточку. Валентина Александровна, взяв детей, покинула Камышлов и отправилась к нему в Усть-Каменск Семипалатинской губернии. Теперь это Казахстан. Почти пять месяцев Бажов/Бахеев оставался в Усть-Каменске на нелегальном положении, отчаянно рискуя, поскольку любого, заподозренного в том, что он коммунист, колчаковцы просто отводили в Шмелев лог возле пристани и там рубили шашками. Валентина Александровна с детьми жила в том же городке, но встречаться им было категорически запрещено — из конспирации. Задание Бажова было по возможности способствовать восстановлению партийной ячейки, разгромленной Колчаком. Надо было отыскать тех, кто поддержал бы повстанцев-антиколчаковцев. Власть в Усть-Каменске переходила из рук в руки — то Колчак, то Красная армия, то бандиты, вся политическая программа которых заключалась в грабежах и насилии. Бажов снова был брошен в тюрьму, но казнить арестованных банда не успела — их вышибли из города.

Так пишет про это время Н. Анов, писатель и очевидец: «Впервые тогда прозвучало никому не известное имя атамана Козыря. Он пришел в город с буйной вольницей анархистов. Козыревцы разъезжали по улицам верхом, и красные ленты, прикрепленные к их шапкам, ниспадали чуть ли не до земли. Показывая свою «революционность», они в первый же день вывели из домов протоиерея Дагаева, бывшего владельца типографии Горлова и городского голову Сидорова и «для острастки другим буржуям» зарубили всех троих шашками.

Атаман Козырь, в прошлом царский поручик, командовал Четвертым крестьянским корпусом в армии знаменитого руководителя партизанского движения на Алтае Ефима Мамонтова. Одиннадцатый полк корпуса расположился в деревне Согра, в десяти километрах от города; он и поднял мятеж, подхваченный козыревцами. Задача перед Бахеевым стояла чрезвычайно сложная. Он знал, что партизанский полк (шемонаихинский) в борьбе с колчаковцами выполнит любой его приказ. Но… ведь атаман Козырь привел с собой не белогвардейцев, а тоже партизан, успешно воевавших против Колчака. Надо было проявить большой такт при разоружении крестьянского корпуса. Павел Петрович решил устроить митинг. В нем приняли участие козыревские партизаны из армии Мамонтова и красные партизаны. Очевидцы митинга в Усть-Каменогорске, на котором председательствовал Бахеев, рассказывали мне, как искусно выступал Павел Петрович, затрагивая самые больные вопросы о власти, волновавшие партизан обоих лагерей. Против Колчака воевали не только бедняки, сочувствовавшие большевикам, но и зажиточные мужики, соблазненные программой эсеров. Павел Петрович блестяще разоблачил авантюрную сущность бывшего поручика царской армии Козыря. Митинг закончился полной победой Бахеева. Крестьянский корпус принял решение отправиться на польский фронт, помогать Красной армии громить Пилсудского. Все обошлось без кровопролития».

Гражданская война в России 1917-1922 гг. Запись добровольцев в Красную Армию. 1918 год

Гражданская война в России 1917-1922 гг. Запись добровольцев в Красную Армию. 1918 год

Доброе и мудрое слово плюс нешуточное подкрепление регулярных сил Красной армии, присланное в Семипалатинск по требованию Бажова, сделали свое дело — и банда «красного атамана» Козыря была рассеяна.

Выступления, пропаганда, работа в ЧК, истребление контрреволюции, организация типографии (при отступлении колчаковцев Горлов утопил станки — и добыть их из реки и снова запустить было задачей более чем нетривиальной) поглощали все силы Бажова. Занимался он и продразверсткой — оставив себе «подпольную» фамилию Бахеев, и культурой, и решением всяких возникающих вопросов.

После установления в Усть-Каменске советской власти Бажов был загружен работой полностью. Не обходилось без курьезов. Вот один из таких случаев, о котором вспоминает Николай Рахвалов, еще один свидетель той поры: «Вскоре после освобождения города Усть-Каменогорска от колчаковских банд была проведена регистрация коммунистов. Налицо оказалось всего 28 человек членов и кандидатов РКП (б), включая руководящий состав советских и партийных организаций. Как распределить кадры?! Приходилось каждому активному партийцу занимать по нескольку ответственных постов, пока не были выявлены кадры сочувствующих, способных вести определенную работу. <…> В Усть-Каменогорске существовало до прихода советской власти Русско-киргизское акционерное общество, имевшее свой пароход «Нарымец». Коммерческим агентом этого общества был некий Н. Н. Мелихов На пароходе, сразу же национализированном советской властью, имелось пианино. Предвидя национализацию имущества, Мелихов снял с парохода инструмент и поставил его в квартиру своих приятелей. Про это узнал Николай Степанович Гавриленко — художественный руководитель самодеятельного драмколлектива водников, где, между прочим, принимала участие в качестве суфлера и Валентина Александровна Бажова. Гавриленко стал добиваться, чтобы пианино было отдано клубу водников. Мелихов укрыл пианино в другом месте — на квартире директора городского училища.

Гавриленко, взяв в военкомате двух латышей-красноармейцев, явился к директору училища. Но тот заартачился. Латыши, не долго думая, — к председателю ЧК. Тот, конечно, предложил директору передать инструмент клубу, а самому явиться наутро в ЧК для объяснений.

У директора от страха, говорят, тряслись колени. Но все же он нашел в себе силы попросить предчека отсрочить возврат пианино и разрешить ему проконсультироваться у заведующего отделом народного образования, коему по службе подчинен. Предчека разрешил.

Павел Петрович Бахеев, заведующий отделом народного образования, принял жалобщика приветливо, сказал ему, что и сам бывший учитель, понимает его с полуслова, но пианино, сказал он, клубу водников нужнее, чем супруге директора училища.

Раздосадованный неудачей директор решил найти управу на Бахеева в профсоюзе. В то время явочным порядком было уже создано упрофсоюза работников просвещения. Директор очутился лицом к лицу с председателем упрофбюро… П. П. Бахеевым!

Директор был зол и настойчив. Он решил обратиться к прессе. В Усть-Каменогорске с первых же дней восстановления советской власти стала выходить газета «Известия Усть-Каменогорского ревкома». Облачившись для солидности в парадный вицмундир, директор предстал наконец перед ясным взором редактора газеты — Павла Петровича Бахеева.

Павел Петрович встретил его приветливо, с добродушной улыбкой.

Водники долго потом вспоминали эту историю с музыкальным инструментом».

Он часто и безотказно выступал. Когда надо было убедить, растолковать, разъяснить, призывали Бахеева. И тот, негромко, улыбаясь, ни в коем случае не свысока, говорил, убеждал, находил необходимые аргументы. Ему, педагогу и словеснику, сделать это было не так уж и трудно. Однажды он читал доклад о выступлении Ленина на Восьмом съезде. Речь шла о необходимости электрификации всей страны, о тех неисчислимых выгодах и расцвете, которые сулит электричество. Доклад проходил зимой, в нетопленом клубе, но все же расстарались: пустили ток, и над головами сияла, как доказательство, лампочка Ильича. Но вдруг она зашипела и погасла — на электростанции кончились сухие дрова, а сырые гореть не желали. Доклад про электричество, заливающее светом всю Россию, вплоть до самых отдаленных уголков, продолжился при свечах, взятых в соседней церкви. Ни докладчика, ни слушателей это не смутило. И когда Бажова обвиняли в том, что он фантазер, тот спокойно парировал, что фантазии для революционера — вещь необходимая. В июне 1920 года состоялся выпуск на организованных им курсах: в казахские школы отправились восемьдесят семь учителей-казахов, и это была решительная победа. Но самым дорогим и важным детищем для Бажова стал Крестьянский Алтайский университет. В Усть-Каменск, где было все-таки посытнее и полегче, чем в других уголках растерзанной страны, съезжались измученные представители старой интеллигенции — и попадали под опеку Бажова. В Усть-Каменске закипела культурная жизнь. Оказавшаяся в Усть-Каменске неплохая театральная труппа ставила спектакли, несмотря на жуткую нехватку бумаги, выпускался литературный журнал, а в новообразованном Крестьянском университете читали столичные профессора, которых судьба закинула в Усть-Каменск. Увы, долго оставаться здесь Бажов не смог. Он заболел малярией, та дала легочные осложнения. Врачи настоятельно потребовали, чтобы он сменил климат. Вместе со своей верной помощницей и лучшим другом — Валентиной Александровной — и детьми Бажов получил мандат на поездку в Москву, на 4-й всероссийский съезд профсоюзов. Но в дороге к малярии и воспалению легких прибавился тиф. От тифа в дороге сгорел трехлетний Ваня, спасти малыша не удалось. Надежд на то, что Бажов поправится, не было ни у кого, Валентина Александровна хотела лишь одного: довезти мужа до Камышлова. Умирать — так дома, на Урале. Но в Камышлове Бажов неожиданно для всех выжил. Его, совсем слабого, выносили в сосновый лес и клали на солнце. Видимо, это и спасло его. Кроме того, в Семипалатинске на легендарного Бахеева постепенно стал копиться компромат — пошли доносы. Основное обвинение было: недостаточно активные действия в период Колчаковой оккупации. Очевидно, не всех устраивал Павел Петрович, «дельный работник», по отзывам омской парторганизации.

В 1923 году семья Бажовых перебирается в Екатеринбург… но их дом оказывается занят и заселен. Все, на что Бажовы могли претендовать, — одна комнатка, в которой им предлагалось разместиться с детьми, там же и работать. Новые жильцы были настроены решительно, и доказывать свои права хозяевам пришлось через суд. Возможно, и суд бы ничего не смог сделать, если бы не заслуги Павла Петровича перед революцией и советской властью. Больше Бажовы места своего жительства не меняли, оставаясь по прежнему адресу. В Екатеринбурге жизнь пошла, как обычно: журналистская работа в «Крестьянской областной газете», в отделе крестьянских писем, публикации практически на любую тему, школа селькоров, доклады, выступления, организация курсов… Но кое-что новое все же было. В 1924 году были изданы «Уральские были» — первая художественная проза Бажова. Сам он в шутку отзывался о своем «литературном почине» так: «Согрешил книгой «Уральские были», впервые со мной случилось. Показалось удивительно легко. Над словом не думал. Запас слов был. Писать так, как у нас говорят. Когда пишешь на материнском и отцовском языке да о том, что сам видел, — легко работать». Тот особенный язык, который мы привыкли связывать с Бажовым, еще не проявился. Это живые, яркие очерки о жизни рабочих до революции, скорее, напоминающие рассказы Мамина-Сибиряка. Разумеется, эти «воспоминания» далеки от мемуаров. Их цель совершенно ясна: показать «вот, что было в прежние годы, когда не было свободы». Личная интонация здесь не только не нужна, но и неуместна, «Уральские были» — это высокохудожественная агитка, таковой она и была. Но самое главное в них — то удовольствие, которое неожиданно для себя испытал Бажов, казалось бы, за столько лет поточной работы приучивший себя выдавать столько текстов, сколько надо, работавший в газете, как в забое. Следующие книги — «За Советскую правду», «Пять ступеней коллективизации» и т. д. тоже основаны на личном материале, которого у Бажова накопилось более чем достаточно на одного человека. Но никаких сказов, никакой демонологии нет и в помине. Сказка считалась чем-то избыточным, подозрительным, вредным. Сам Бажов вспоминал: демонологию вполне могли приравнять к религиозному дурману. Поп в книге мог быть только глупым, жадным и хитрым. Религиозные воззрения — вредным и тупым пережитком. Между прочим, Горький, которому в Сорренто попались в руки очерки Бажова, написал автору, чтобы тот перестал размениваться на журналистскую поденщину и занимался уже своим прямым делом — литературой.

Иллюстрация к сказке Малахитовая шкатулка

Иллюстрация к сказке Малахитовая шкатулка

Летом 1930 года в газете произошли определенные перемены, отдел Бажова упразднили, а сам он был назначен цензором в Облит. Ни одна книга, брошюра или плакат не проходили мимо него, требовали его одобрения. Еще через два года он был переведен в качестве полит. редактора в Уралогиз от Облита, и тут Бажов нажил себе стойкого и последовательного врага. Михаил Степанович Кашеваров, участник боев Гражданской войны, работавший сперва милиционером, а потом поступивший в Шадринский архив, представил рукопись «История Шадрина». Бажов, прочитав рукопись, «не согласился на выпуск его густо-черносотенной «Истории Шадрина» и вообще протестовал против издания там политически безграмотных краеведческих сборников». Михаил Степанович дважды писал на Бажова доносы, и дважды Бажов был по их результатам ошельмован, вычищен из партии и уволен с занимаемой должности. По данным исследовательницы Нины Кузнецовой, уничтожением одного только Бажова Кашеваров не ограничивался, донося и на других людей — и на организации. Сам же Кашеваров напечатал пару статей в журнале «Уральский следопыт», был отмечен как составитель сборника «Песни уральского революционного подполья» и, по результатам работы в Шадринском архиве, составил описание Далматовского боя 11 июля 1918 года. В 1947 году Кашеваров сам был репрессирован. Но в 1933 году он обвинил Бажова в махинациях с партийным стажем. Членом партии Бажов стал лишь в 1918 году, но партийной работой занимался существенно раньше — с Февральской революции, о чем и было указано в его партбилете. Кашеваров в своем доносе подверг критике и сомнению этот факт. Доносу был дан ход: начиналось время чисток. Бажов был снят со всех своих должностей, изгнан из партии и фактически ошельмован. Через некоторое время, впрочем, его восстановили, ограничившись строгим выговором и снятием дореволюционного стажа. Для Павла Петровича это было глубоким ударом. Но худшее было впереди. В 1935 году Бажову было поручено написать книгу об истории Камышловского полка 29-й дивизии, в которой он и состоял как редактор «Окопных известий». Материалом для нее послужили опубликованные воспоминания, роль Бажова сводилась к литературной их обработке, общему сведению и проверке фактов. Он был выбран, потому что был, как говорят, «в материале». К тому времени, когда книга была написана, история опять оказалась пересмотрена. Теперь бывшие герои, руководители 29-й дивизии М. В. Васильев и В. Ф. Грушецкий, и другие деятели этого периода оказались разоблаченными и изобличенными врагами-троцкистами, прославлять их было ни в коем разе нельзя — и весь труд Бажова тоже оказывался чрезвычайно антисоветским, троцкистским и вредным. Очевидно, М. С. Кашеваров пристально следил за своим обидчиком, удар был нанесен исключительно вовремя. Бажов опять остался без работы и без партбилета, который у него буквально вырвали из рук; он был выброшен отовсюду, несмотря на славное революционное прошлое (а может, и благодаря ему). 25 декабря 1937 года Свердловский горком принял постановление, согласно которому Бажов во второй раз отправился в опалу, как теперь казалось, чтоб уже не вернуться. Такой подарок под новый, 1938 год припасла ему судьба. В 1938 году Бажов вспомнил, как «проветривали» его отца. Работы для него не было. Из дома он старался не выходить, да и к Бажовым гости теперь не заглядывали. Вся немалая семья жила на скромную зарплату библиотекаря — сестры Валентины Александровны, да на то, что приносил огород, вскопанный и перекопанный хозяином. Как и его отец, он почел за лучшее не пытаться добиваться справедливости, привлекать к себе внимание, пытаться доказать, что он ни в чем не виноват. Возможно, это было наилучшей стратегией. Бажов уже видел, как раскручивается маховик репрессий, и понимал, что лучше всего не делать ничего. В этот год он, махнув на все рукой, занимался хозяйством и писал сказы. Так появилась на свет «Малахитовая шкатулка». Говор дедушки Слышко, рассказывавшего сказки и бывальщины сысертским ребятишкам (между прочим, реальный дедушка Слышко, Василий Хмелинин, приходился Бажову троюродным дедом), зазвучал в полную силу. Еще до этого Бажов попробовал было перейти от бытописательных очерков и полуприключенческих повестей из собственной жизни и затронуть пласт фольклора. Собирал он свою «коллекцию народных сокровищ» с детства — еще Смородинцев приучил его относиться к этому «даровому золоту» с уважением и вниманием. К сожалению, все наработки и карточки с диалектными словами, над которыми он работал, еще будучи учителем, погибли в Гражданскую, и теперь приходилось все начинать снова. «Язык отца и матери» оставался с ним, он мог черпать из этой сокровищницы, просто остановившись поговорить со стариками на вокзале или отправившись в Сысерть. Да он и сам был плотью от плоти этих удивительных мастеров, творцов каменной красоты, истории и легенды эти хранил в себе. И не только Сысерть, Полевая — Алтай тоже подарил ему своё золото. «Золотой Волос», «Ермаковы лебеди», «Великий полоз» — все это было бы невозможно представить, не живи Бажов в тех местах, не углубляйся в те просторы. Урал, Сибирь, Алтай гармонично дополняли друг друга. В 1934 году на Первом Всесоюзном съезде советских писателей провозгласили, что фольклор — — часть литературы и перед ним стоят те же задачи, что и перед литературой, а значит, можно и нужно руководить фольклорным процессом. Сам М. Горький призвал собирать, изучать и пропагандировать фольклор народов СССР, поскольку после революции малые народы обрели все условия для подлинного творчества. Начался настоящий фольклорный бум. Как вспоминал Бажов, в Свердловске (как к тому времени уже назывался Екатеринбург) к печати готовился сборник «Дореволюционный фольклор на Урале», и тут литредактор Елизавета Максимовна Блинова «поставила вопрос: почему же нет рабочего фольклора? Владимир Павлович [Бирюков, ураловед, фольклорист, исследователь] ответил, что он его нигде не может найти. Меня это просто задело: как так, рабочего фольклора нет? Я сам сколько угодно этого рабочего фольклора слыхал, слыхал целые сказы. И я в виде образца принес им «Дорогое имячко». Сказ не вошел в сборник, поскольку Блинова посчитала его уж слишком авторским, а вскоре Блинова и Бирюков рассорились окончательно — Елизавета Максимовна уволилась из издательства, и второй предполагавшийся том так и не вышел. Но начало сказам было положено, а вскоре «Дорогое имячко» и ряд других появились в печати — в журнале «Красная новь». Художник Детгиза Вл. Лебедев, прочитавший их в рукописи, был буквально очарован — и увез их в Москву. Бажов был в литературе все еще персоной нон грата, так что сказы были опубликованы под псевдонимом П. Брагин. Вокруг сказов разгорелся литературный скандал: что это — «фэйк-лор» или попытка «зачерпнуть из народного источника» и получить гонорар? И вот во время своего вынужденного затворничества Бажов, без оглядки на кого бы то ни было, писал свои сказы так, как душа велела. Первое чтение «Хозяйки Медной горы» прошло дома, под зацветшей липой, 16 июля. Это была серебряная свадьба Бажовых — и вечером, за скромным праздничным столом, чуть конфузясь, Павел Петрович принес тетрадку и прочитал своим домашним сказ, посвятив его жене. Всего в этом своем «великом сидении» Бажов написал 14 сказов. Это был совершенно другой, ни на что не похожий Урал. Здесь рядом с людьми постоянно присутствовали добрые или неблагие хранители мест, горные хозяева, сторожи кладов и вся та порою кромешная жуть, порою — покровители и защитники, превращающие Урал в место силы. Здесь тяжелейший барский гнет ничего не мог поделать с изначальной внутренней свободой гения, а веселые мастера ни в чем не уступали бессмертным духам Урала. В легендах оживала и другая, альтернативная история этих мест, «стары люди», разбрасывающие золотые слитки, казацкий атаман Ермак и его лебедушка-невеста, запертая в горе красавица, вечно оплакивающая своего мертвого жениха, в ожидании, пока родится поколение, свободное от жажды наживы… «Малахитовая шкатулка» открывала для людей такую родину, за которую не жаль было и умереть. В сущности, воссоздавая народный, насквозь пронизанный чудесным и при этом абсолютно естественный мир — мир былин, легенд, Бажов подарил нам сказку для взрослых, в которой оставалась высшая справедливость, где уважения был достоин не знатный или богатый, а достойный, и можно было в самой отчаянной ситуации обрести внезапное спасение, где потусторонние силы вставали на твою сторону, если ты был этого достоин. И, конечно, в сказах, не сказках этих вставала сырая, неотразимо притягательная, опасная и прекрасная магия — и самой сильной магией была верность, красота и любовь.

Медной горы Хозяйка

Медной горы Хозяйка

В 1939 году ситуация в доме Бажовых изменилась. Маятник потянуло в обратную сторону — и «перегибы на местах» было велено исправлять. Бажова восстановили в партии (поскольку под молот попали те, кто его карал), а сказы «Малахитовой шкатулки» пошли в печать, появляясь в различных журналах и даже газетах. Они имели феноменальный успех, вскоре была издана отдельная книга — притом вопрос, подлинно ли народное это творчество — или все же авторское, оставался. Так, Демьян Бедный, генералиссимус советской поэзии, был свято убежден, что Бажов выступает всего лишь как литературный обработчик, а раз так, то, отдавая должное его искусству, особенно церемониться тут нечего. И на протяжении почти двух лет, пока сохранялась интрига, он бережно, насколько мог, сохраняя обороты бажовской речи, перекладывал его сказы в довольно неуклюжие вирши. Получалось нечто в этом роде:

Мастеров знали мраморских все:

Мастера занималися каменным делом,

А работа у них по красе

Где еще поискать-то на свете на белом?

Только все ж в Полевой

Были тож мастера с головой,

Шла молва и об их мастерстве знаменитом —

Вся различка от мраморских та, что они

Обращались не с мрамором, а с малахитом.

А Фомич между ними — ни с кем не сравни:

Если речь шла о новом о чем, не избитом,

Знали все, что работа, мол, та по плечу

Одному Фомичу.

Зачем он это делал — бог весть, потому что мог и полагал, что имеет право. Демьянова убежденность оказала Бажову хорошую услугу: в крайне иерархичной структуре советской литературы Д. Бедный был барином-покровителем. Но и более высокое покровительство не заставило себя ждать. «Малахитовая шкатулка» совершенно совпала с тем, что бы хотелось от народной литературы Главному Литературоведу страны. После тяжелого испытания бедностью, заброшенностью и одиночеством Бажова ждал совершенно оглушительный успех, а немного спустя орден Ленина и Вторая Сталинская премия. Тем не менее шестидесятилетний автор внезапного бестселлера был уже слишком стар, мудр и опытен, чтобы резко менять свою жизнь. Все в его жизни осталось как было, за исключением того, что теперь можно было не экономить каждую копейку — и в его дом опять зачастили посетители. Шуму прибавилось. Теперь, внезапно став литературным достоянием Урала и главой Свердловской писательской организации, он должен был присутствовать на различных съездах, пленумах, заседаниях. Когда началась война, Бажову исполнилось 62 года. Он работал не покладая рук: устраивал как мог не только своих, свердловских, но и эвакуированных писателей, отвечал на письма, шедшие к нему со всех концов страны, писал «Сказы о немцах», чтобы поддержать в солдатах боевой дух. В сказах этих талантливые, веселые и лукавые мастера от души потешались над недалекими и жадными пузатыми конкурентами, неизменно одерживая верх над «немчурой». «Хрустальный лак», «Веселухин лужок» и прочие истории, в общем, делали свое дело. Зачем во время войны были нужны эти беллетризированные анекдоты? Да примерно затем же, зачем Маршак писал «Двенадцать месяцев». Для того чтобы победа пришла, требовалось не только нагнетать силу гнева и ненависти. «После боя сердце просит музыки вдвойне», — сказал Лебедев-Кумач, и был прав. После войны Бажов, уже совсем старик, был избран депутатом Верховного совета — и это был по-настоящему народный депутат. Ни власть, ни деньги его не интересовали. Только люди. Умер Бажов в 1950 году от рака легких — в московской больнице. Это был единственный писатель Урала, на похороны которого пришли десятки тысяч человек.