Поль Гоген и его беспокойная душа (ч.1)

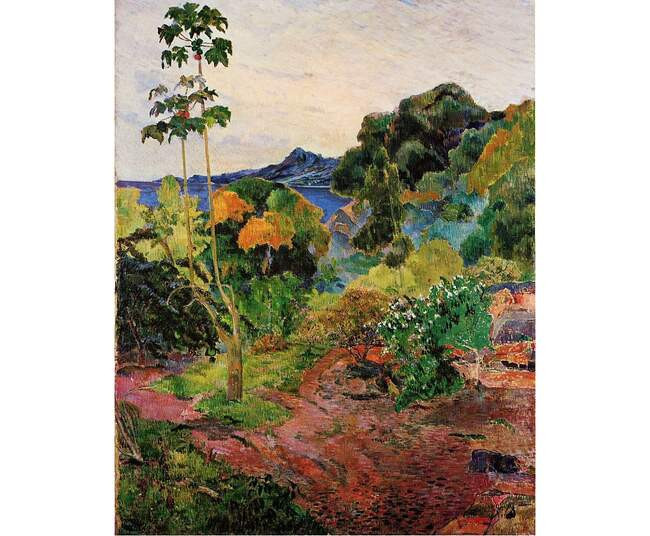

Все вокруг волновало художественное естество Гогена и вызывало в нем трепет. Он страстно и без стеснения накладывал на полотно плотные, яркие, полные жизни мазки. Поль чувствовал, что только сейчас стал по-настоящему приближаться к истине не только художественной, но и человеческой.

В этот период он создал такие полотна, как «Луг на Мартинике» (Meadow in Martinique), «Мартиникский пейзаж» (Martinique Landscape), «Прибрежный пейзаж Мартиники» (Coastal Landscape from Martinique).

Живопись | Поль Гоген | Meadow in Martinique, 1887

Живопись | Поль Гоген | Meadow in Martinique, 1887

Живопись | Поль Гоген | Martinique Landscape, 1887

Живопись | Поль Гоген | Martinique Landscape, 1887

Живопись | Поль Гоген | Coastal Landscape from Martinique, 1887

Живопись | Поль Гоген | Coastal Landscape from Martinique, 1887

Живопись | Поль Гоген | Tropical Landscape, Martinique, 1887

Живопись | Поль Гоген | Tropical Landscape, Martinique, 1887

Живопись | Поль Гоген | A seashore, 1887

Живопись | Поль Гоген | A seashore, 1887

Корреспонденция, приходившая из Франции от друзей, возвещала, что спонтанное отплытие Гогена на острова вызвало живую реакцию у многих начинающих художников. Большинство из них так же искали «правды» в Понт-Авене, но дальше него в своих поисках заходить не решались. Поль же по абсолютной случайности, повинуясь лишь зову сердца, стал кумиром, имя которого было овеяно загадкой и мудростью. Подкормленное слухами тщеславие погнало Гогена обратно на материк, он не мог дождаться возможности убедиться в их правдивости.

Совершенно очевидно, что художник с удовольствием был готов открыть в себе наставника и начать обращать юное поколение в свою веру, где форма и цвет равноправно стояли во главе алтаря. Особо восхищенным почитателем Гогена был Винсент ван Гог, не просто дожидавшийся внимания художника, но жаждущий его с буквально истеричным нетерпением.

«Удивительный человек Гоген! Он не рвется, закусив удила, вперед, а, спокойно работая без устали, будет здесь выжидать минуты, когда можно будет сделать гигантский рывок», — писал Ван Гог.

Такой рывок был сделан Гогеном по возвращении в Понт-Авен, когда он написал «Видение после проповеди» (La Vision après le Sermon) и синтезировал в ней сразу несколько новых веяний. Здесь прослеживается религиозная тематика, традиции японской живописи и сочетание реального с вымышленным. Эта картина источает цвет, громко заявляет о себе и своем мастере, который отныне свободен от предрассудков.

Живопись | Поль Гоген | La Vision après le Sermon, 1888

Живопись | Поль Гоген | La Vision après le Sermon, 1888

Несмотря на появившуюся известность, жизнь по-прежнему оставалась неблагосклонной к художнику, и кусок хлеба был его ежедневным насущным вопросом. Во многочисленных письмах, часто остававшихся без ответа, Гоген писал супруге, что ни будь он талантлив, он тут же бы отказался от всех лишений и вернулся на биржу. Но сейчас, когда нет сомнений в том, что его маргинальное положение — это вынужденная плата за светлое будущее, отступать нельзя.

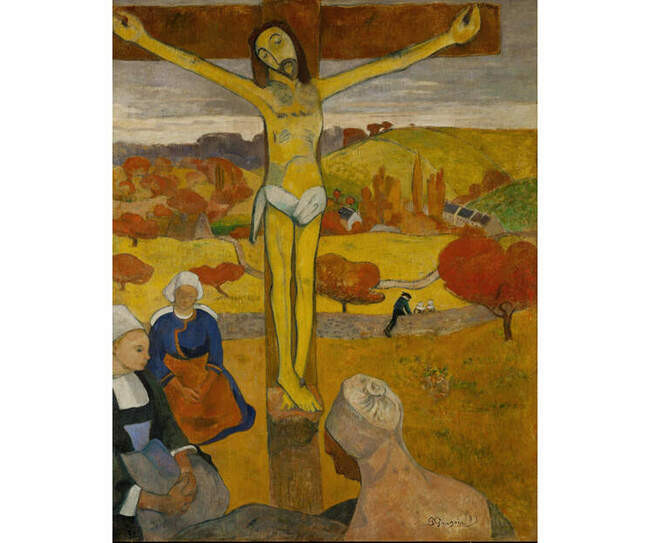

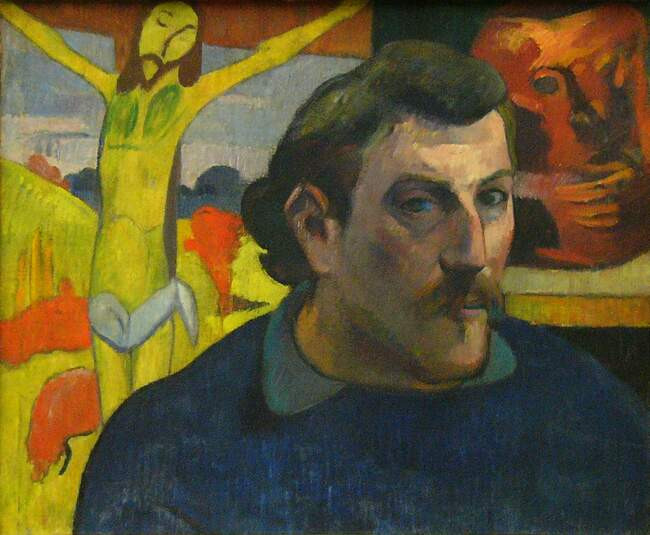

Тем более что совсем недавно он написал истинный шедевр, в котором снова превзошел самого себя, как, по крайней мере, он искренне верил. Это была картина «Желтый Христос» (Le Christ jaune), одна из первых работ, обращенная к вопросам религии. Залитый светом сельский пейзаж и будничные дела крестьян возмутительно остро конфликтуют с происходящим на кресте. Картина так нравилась Гогену, что позже он даже написал «Автопортрет с Желтым Христом» (L'autoportrait au Christ jaune).

Живопись | Поль Гоген | Le Christ jaune, 1889

Живопись | Поль Гоген | Le Christ jaune, 1889

Живопись | Поль Гоген | L'autoportrait au Christ jaune, 1890

Живопись | Поль Гоген | L'autoportrait au Christ jaune, 1890

Гоген чувствовал, что встает на стезю великих творений. У него уже была своя методика, в основном состоявшая из созерцания. Он мог часами изучать то, что собирался изобразить, буквально отпечатывая картинку в памяти, запоминая наизусть каждую деталь. И когда все было готово для того, чтобы занести кисть над холстом, художник принимался не спеша накладывать мягкие и гибкие мазки. Его движения были вкрадчивыми, а краски звучали все пронзительнее.

Тогда, в 1890 году, Гоген был уже совершенно иным и человеком, и творцом. Нищета закалила его, а оскорбительное равнодушие семьи заставило уверовать, что художественный промысел — единственное, что может его спасти. Но главная трансформация все еще ждала впереди.

«В игре всегда бывает выигрыш и проигрыш, и если вы не хотите участвовать в трудностях, у вас нет прав и на радости», — писал Гоген.

Он вновь был готов рискнуть всем, хотя не столько жажда авантюр влекла его, сколько желание обрести забвение и тишину. Беспокойному разуму не давали покоя утопические мечты о рае на земле. Несколько месяцев ушло на подготовку к отплытию на Таити. Доверенным лицам было поручено организовать выставку-распродажу, чтобы выручить деньги как минимум на несколько лет островитянкой жизни. По расчетам Гогена, для постройки хижины и скромного существования, обособленного от цивилизации, нужно было не так много.

Весь процесс, по задумке Гогена, освещался в газетах, и вскоре Франция, затаив дыхание, провожала его в далекий творческий путь. Сам же художник без тени тоски прощался с ней, как он думал, на многие годы.

«Я живу теперь только надеждой на эту землю обетованную. В то время, как на одном краю земной планеты мужчины и женщины только ценой беспрестанного труда могут удовлетворить свои потребности, в то время, как они бьются в тисках голода и холода, страдая от нужды и всевозможных лишений, таитяне – счастливые обитатели неведомых райских кущ Океании, наоборот, вкушают одну лишь сладость жизни. Для них жить — значит петь и любить», — сообщал друзьям очарованный Гоген.

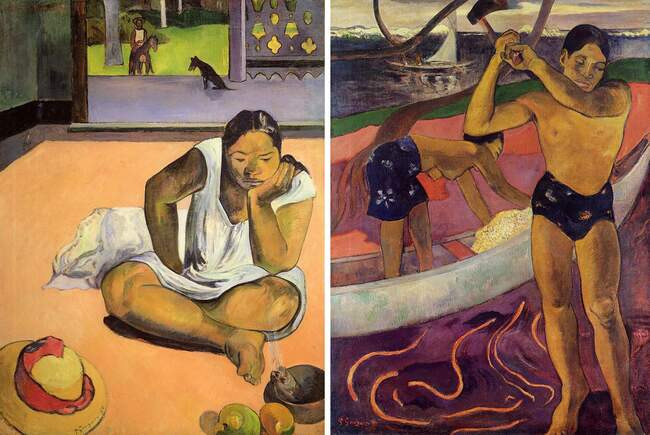

Необузданный восторг, тем не менее, какое-то время не давал художнику писать. Он более не хотел походить на туриста и изображать что-то особенное, а ведь это именно туристы бросаются к знаковым местам, не замечая вокруг подлинной жизни. Гогена же интересовали именно самые простые бытовые сцены, какие он мог бы наблюдать на Таити, будь он сам одним из полинезийцев.

Живопись | Поль Гоген | Are You Jealous, 1891

Живопись | Поль Гоген | Are You Jealous, 1891

Живопись | Поль Гоген | Brooding Woman, 1891 и A man with axe, 1891

Живопись | Поль Гоген | Brooding Woman, 1891 и A man with axe, 1891

Живопись | Поль Гоген | L'Esprit des morts veille, 1892

Живопись | Поль Гоген | L'Esprit des morts veille, 1892

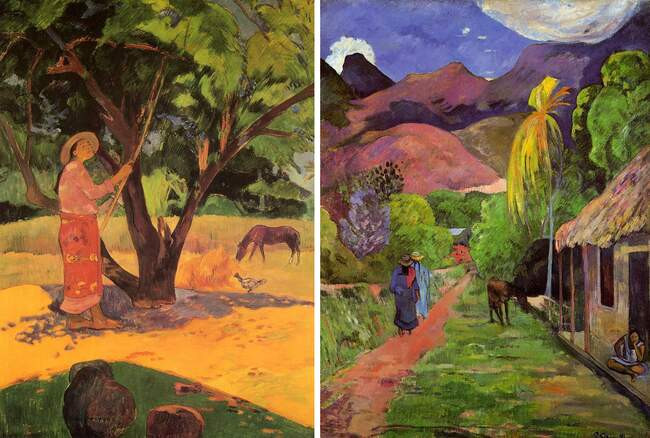

Живопись | Поль Гоген | The lemon picker, 1891 и Road in Tahiti, 1891

Живопись | Поль Гоген | The lemon picker, 1891 и Road in Tahiti, 1891

Живопись | Поль Гоген | Tahitian women on the beach, 1892 и Te aa no areois, 1892

Живопись | Поль Гоген | Tahitian women on the beach, 1892 и Te aa no areois, 1892

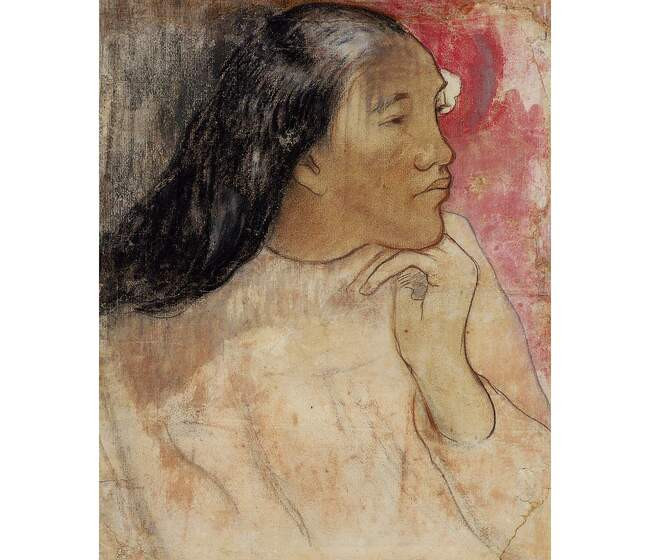

Живопись | Поль Гоген | Tahitian woman with flower in her hair, 1891

Живопись | Поль Гоген | Tahitian woman with flower in her hair, 1891

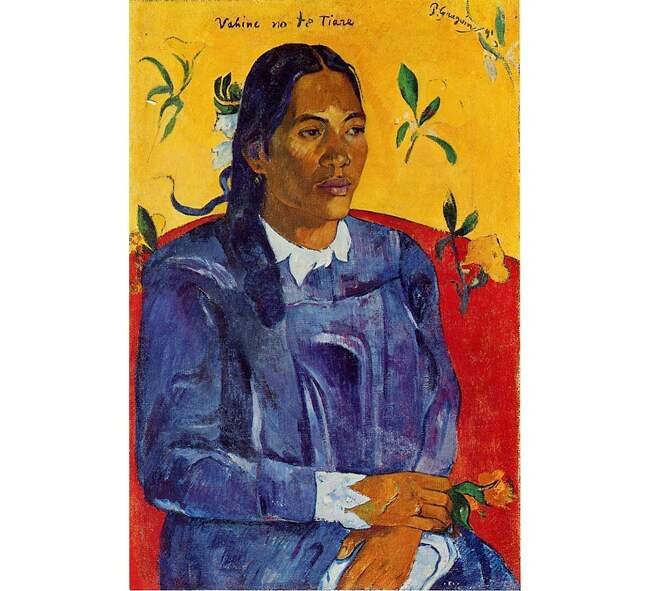

Например, как девушки несут громоздкие корзины с фруктами, легко покачивая бедрами. Или как они загорают у воды, подставив свои упругие обнаженные тела солнцу. Но местные видели в нем чужака, остерегались его и невольно лишали возможности побыть «просто наблюдателем». Все изменил один неожиданный визит: к нему в хижину отважилась зайти одна из соседских девушек. Но, едва Гоген стал набрасывать в блокнот черты ее смуглого лица, напуганная полинезийка бросилась вон. Через десять минут она вернулась: в красивом платье и с цветком в волосах. Так был нарисован один из самых замечательных портретов таитянского периода, «Женщина с цветком» (Vahine no te Tiare).

«Я вложил в этот портрет все, что мое сердце позволило увидеть глазам, и в особенности, наверное, то, чего одними глазами не увидеть», — признавался Гоген.

Живопись | Поль Гоген | Vahine No Te Tiare, 1891

Живопись | Поль Гоген | Vahine No Te Tiare, 1891

Немного обжившись, художник с сожалением отметил, что от того Таити, который ему сулило воображение, в действительности почти ничего не сохранилось. К тому моменту европейские миссионеры уже провозгласили на острове христианство, и вместе с этим внесли все полагающиеся черты протестантского ханжества в жизнь туземцев. Что-то невыразимое тянуло Гогена к историям о древних богах и легендам о могуществе идолов, но мало кто из местных уже сам был в состоянии их припомнить.

Тем не менее, Гоген без устали творил. Для многих работ натурщицей и вдохновительницей стала его «вахина», юная таитянская девушка, предложившая себя в качестве «официальной» жены. Черты ее совсем молодого лица можно узнать на картинах «Аве Мария» (Ia Orana Maria), «Таитянки на пляже» (Femmes de Tahiti), «Женщина, держащая плод» (Eu haere ia oe).

Живопись | Поль Гоген | Ia Orana Maria (We Hail Thee Mary), 1891 и Eu haere ia oe, 1893

Живопись | Поль Гоген | Ia Orana Maria (We Hail Thee Mary), 1891 и Eu haere ia oe, 1893

Живопись | Поль Гоген | Femmes de Tahiti, 1891

Живопись | Поль Гоген | Femmes de Tahiti, 1891

Время от времени Гоген отправлял с почтовыми судами свои работы поверенным во Франции, надеясь, что они смогут их продать и выслать ему немного денег. Но даже если удавалось найти покупателя на такой экзотичный товар, до Таити средства доходили только спустя несколько месяцев. Гоген тревожно ожидал прибытия каждого корабля: а вдруг именно он принесет благие вести? Сбережения подходили к концу, а тут еще и напала лихорадка, отправившая художника в больницу на несколько месяцев, каждый день из которых оплачивался отдельно. Несколько пришедших из Дании писем от Метте сначала обнадежили Гогена, но потом нанесли болезненный удар. Супруга продала большую часть старых полотен, но, зная о бедственном положении Поля, не выслала ему ни гроша.

«Выкручивайся сам», — сухо писала она.

Выйдя из больницы, Гогену пришлось срочно просить Францию о репатриации, ничего другого ему просто не оставалось. Ни за хижину, ни за больницу платить было нечем, он снова влез в долги, а заработков не было решительно никаких. Средств не было даже на краску, многие из картин того периода покрыты ей столь скудно, что тут и там просматривался холст.

В 1893 году художник в бедственном положении вернулся на родину, хотя и там, кроме промозглой зимы, ждать было нечего. Забавное дело: дома его неустанно манили тропические берега, а оказавшись в Тихом океане, вновь бретонские просторы казались ему непостижимо желанными. Беспокойная душа нигде не может обрести покоя, кроме как внутри самой себя, но Гоген с упорством безумца постоянно куда-то стремился.

Впрочем, в разговорах с товарищами, художнику не нужен был повод, чтобы начать красочно расписывать свою счастливую таитянскую жизнь. Он сам не мог отличить ее правдивые главы от им же вымышленных, но для замутненного мечтами разума это не имело значения. Гоген уже решил: он вернется на острова во что бы то ни стало.

Живопись | Поль Гоген | Mahana no atua, 1894

Живопись | Поль Гоген | Mahana no atua, 1894

Вдохновленный собственными проникновенными речами, и по свежим полинезийским воспоминаниям он создал «День божества» (Mahana No Atua) – полотно чрезвычайно яркое, раскаленное, но, кроме того, глубоко сакральное...

Продолжение: