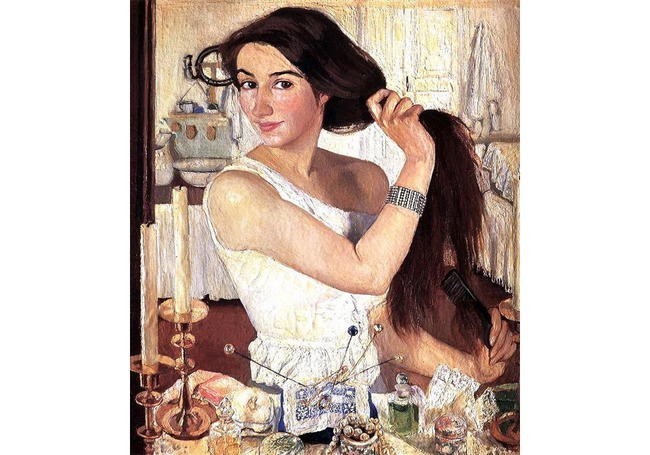

За туалетом, автопортрет

За туалетом, автопортрет

В семье Бенуа дети рождались, как тогда шутили, с карандашом в руке. Хотя отцом Зины был скульптор Евгений Лансере, но он умер от туберкулёза лёгких, когда Зине было два года, и мать Зины вернулась в Петербург к своей семье — Бенуа. Дедом Зины был сам Николай Бенуа, архитектор, и с детства её окружали родственники — художники и скульпторы из числа детей Николая Людовиковича. Неудивительно, что не только Зина стала художницей, но и её брат Женя, а другой брат, Коля, стал, как его дедушка-тёзка, архитектором.

Глядя на знаменитый автопортрет Серебряковой, с открытым, смеющимся лицом, даже невозможно представить, что Зина была стеснительной до мучительности. Она никогда не была бойким ребёнком — наоборот, её, скорее, считали нелюдимой, тем более, что вся семья Бенуа, включая старших братьев и сестёр Зины, отличалась французской говорливостью.

В семье, когда хотели назвать Зину ласково, говорили не «Зиночка», а «Зинок», чуть просторечно — но ей шло.

Нарочно Зину не учил рисовать никто. Она просто росла, разглядывая из-за плеча работу старших родственников, и, едва научившись держать карандаш, получила почти неограниченный доступ к бумаге, краскам, кистям — в доме, полном художников, все эти материалы держали буквально в промышленных количествах. Уже в одиннадцать лет стало ясно, что Зина очень одарена. Мать Зины, Екатерина Николаевна, стала бережно сохранять её рисунки.

«Зеленя осенью», 1908 г., Государственная Третьяковская галерея

«Зеленя осенью», 1908 г., Государственная Третьяковская галерея

Тихая, очень скромная, всегда, казалось, только об искусстве думающая дочка вдруг выкидывает фортель, которого не ожидал никто. Для поправки здоровья Зину с сёстрами частенько отправляли в имение отца в Нескучном, в Харьковской Губернии. Там Зина и впрямь расцветала и к тому же очень сдружилась с двоюродным братом Борисом Серебряковым, тоже художником. Настолько сдружилась, что однажды объявила… Что намерена выйти за него замуж. Против была и церковь, и семья.

Они всё равно поженились, дав священнику взятку и на семью не оглядываясь.

В этом браке потом родится четверо детей, два мальчика и две девочки. Трое из них вырастут художниками, один — архитектором. Несмотря на смену фамилии, Зина практически продолжила род Бенуа, в котором рисовал каждый — с момента, когда умудрялся удержать карандаш в руке.

Выйдя замуж, Зина впервые побывала на исторической родине, во Франции — съездила учиться живописи в Париж. Впрочем, учение там ей не понравилось. Средний уровень учениц в её студии был куда ниже, чем у неё самой, и преподаватель, исправно беря плату, едва что-то ученицам подсказывал — о системном обучении и речи не шло.

Зимой молодые жили в доме Бенуа, летом — на родном хуторе Бориса. Крестьяне их любили: за портреты, за праздники, которые Серебряковы устраивали детишкам. Если детей Зина обожала, то младенцы, которых крестьянки летом, в работу, вынуждены были подвешивать в люльках книзу к телегам, вызывали у неё острую жалость. Она писала маме, как вынимают душу их крики, когда они мучатся от жары и насевших мух. Эта особенная тяга к детям, любовь к ним будет постоянно видна в её творчестве: детские портреты такой выразительности писал мало кто из художников и в России, и за рубежом.

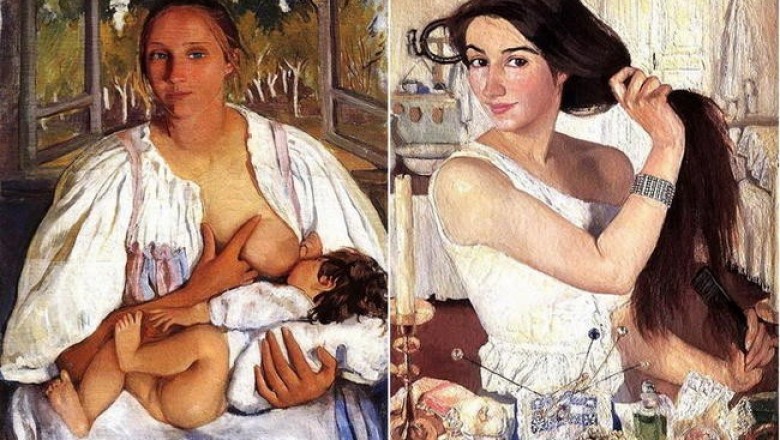

Там, на хуторе, Серебрякова написала знаменитый автопортрет, взорвавший художественное общество Санкт-Петербурга: в российской живописи появилась новая звезда. Говорили, что если эта молодая женщина потом уже, как многие художницы, бросит из-за быта и детей живопись вовсе, этого портрета будет достаточно для неё, чтобы остаться в истории. По счастью для всех, живопись Серебрякова и не думала бросать. Чтобы Зина могла творить, её собственная мать самоотверженно стремится ей на помощь при всякой возможности.

«Беление холста», 1917 г., Государственная Третьяковская галерея

«Беление холста», 1917 г., Государственная Третьяковская галерея

Революции Серебряковы ждали с надеждами; они поддерживали неудавшуюся революцию 1905 года всей душой и счастливы были в 1917 году узнать о том, что самодержавие закончено. Но для жителей Нескучного революция означала военные разборки по всей Харьковской губернии, а потом случилось и нечто похуже: в 1918 Бориса арестовали в Москве. Несколько месяцев семья прожила в ожидании худшего, на Серебрякова отпустили, и Зина с детьми поспешила к нему в Москву.

Увы, муж и жена встретились только для того, чтобы тут же расстаться. Борис умер от сыпного тифа.

В Париже Зина снова оказалась в 1924 году — получила там большой заказ. Выехала и обнаружила, что за спиной упал железный занавес, отделивший её от всех родных, от обожаемых её детей. Во Франции жизнь оказалась тоже не сахар. Серебрякова бедствовала, перебиваясь заказами на портреты: больше ни на что её умение рисовать не годилось. Пейзажи, жанровые сценки, натюрморты — во всех этих жанрах реализм был больше не в моде, а Серебрякова была так создана, что могла рисовать только то, что видит, и то, как видит.

Невозможно представить за картинами, нарисованными Серебряковой в СССР и во Франции, ни нехватки продуктов, ни приступов отчаяния, ни бытовых неудобств — Серебрякова любила чуть не всё, что видела, только потому, что может это видеть и рисовать, и этой любовью полны все её работы. Все воспоминания её знакомых — о том, как Зине трудно, в каких жалких она живёт условиях, как колотится рыбой на льду. Все картины — о любви к живому и неживому, о красоте взглядов прямых и отведённых…

«Париж. Люксембургский парк», 1930 г., Тульский областной художественный музей

«Париж. Люксембургский парк», 1930 г., Тульский областной художественный музей

В Париж Зине удалось перетащить сына Шуру — он немедленно нашёл работу и днями и ночами за гроши расписывал видами Парижа абажуры для какого-то магазинчика — и младшую дочь Катю (дома её звали «Кот»). Со старшей дочкой Серебрякова увиделась только через тридцать шесть лет. Необходимость устраиваться как-то уже не одной, когда в любом углу поместишься, а с детьми-подростками сильно усложняла Серебряковой жизнь. Ей пытались помочь в меру возможности буквально все знакомые — не только из сочувствия, Зинаиду очень любили — и всё же трудно ей было бесконечно ещё долго. Хотя здесь же, в Париже, был её дядя, Альберт Бенуа, и её двоюродный брат, Николай Бенуа — но могли они немногим больше, чем она. Позже стал невозвращенцем ещё один её дядя, Александр Бенуа, оставшись тоже в Париже.

По жизни Зинаиды прошёлся катком весь двадцатый век.

Наладилось в тридцатые — началась Вторая мировая. Закончилась Вторая мировая — ушёл остаток интереса к тем, чьи имена звенели до ревущих двадцатых. Удалось, с помощью дочери Тани, добиться признания в СССР, выставок, приглашения на переезд — кончилась сама жизнь. Не такая уж короткая она вышла, восемьдесят три года, но как невовремя кончилась — едва успела она обнять, наконец, давно разлучённых с ней детей, едва снова повидав родину… Или вовремя — так, что успела она обнять, увидать, снова услышать, как имя её звенит?