Алексей Михайлович: Спасал себя, семью и армию

Когда 18 мая 1654 года Алексей Михайлович выступал со своим полком на русско-польскую войну, с 25-летним царем в его первый поход вышли почти все высшие думные и придворные чины. Наверняка кто-то из них боялся погибнуть, ведь царь собирался брать Смоленск. Но им было еще неизвестно, что гибель настигнет не их, а тех, кто оставался в Москве, – в городе начиналось моровое поветрие, или чума.

Появившись неизвестно откуда, в Москве чума началась стремительно – в конце июня более 30 человек умерло на дворе ушедшего в поход боярина Василия Шереметева.

Началась паника и бегство из города – что конкретно делать, никто не знал, и о карантине представления не имели. Государственные учреждения закрылись. Москвой остались руководить бояре Михаил Пронский и Иван Хилков.

Царь был в ужасе. Ему, воспитанному в атмосфере набожности и благочестия, чума казалась «посещением Божиим», карой за какие-то неведомые грехи. В июле эпидемия уже разыгралась вовсю – бежавшие из Москвы разнесли ее по всей центральной России. Царь приказал царице Марии вместе с новорожденным царевичем Алексеем и сестрами царя уехать из Кремля в Троице-Сергиеву Лавру. С собой они увезли иконы Казанской божьей Матери и преподобного Сергия – как и весь народ, царское семейство верило, что святыни уберегут от мора.

Троице-Сергиева Лавра в 17 веке

Троице-Сергиева Лавра в 17 веке

Но уже в конце августа, когда в Москве люди вымирали целыми улицами, святыни пришлось вывезти назад в город – многие верили, что мор прекратится, стоит иконам вернуться в Москву. Мор не прекратился; зато патриарх Никон по приказу царя присоединился к царской семье для «бережения ее от морового поветрия».

Сам царь, как образованный человек, понимал необходимость ограничивать распространение эпидемии. На заставах на дорогах было велено всех, кто перемещался, гнать, откуда пришли, при попытке обойти заставу было предписано ловить и казнить нарушителей. Но в Москве, например, Кремль пришлось закрыть, потому что вымерли почти все стрельцы; да и по всей округе зараженные все равно обходили заставы. Не удавалось им это сделать только на Смоленском направлении – здесь за карантинной линией находился сам государь и армия, поэтому карантин был строжайший, в несколько кордонов, и никто из зараженных в места, где стояла армия, не попал.

Царь больше всего беспокоился за звонкую монету, которой нужно было платить солдатам – через нее чумой могли заразиться вообще все. Алексей Михайлович приказал деньги перемывать, и только потом раздавать.

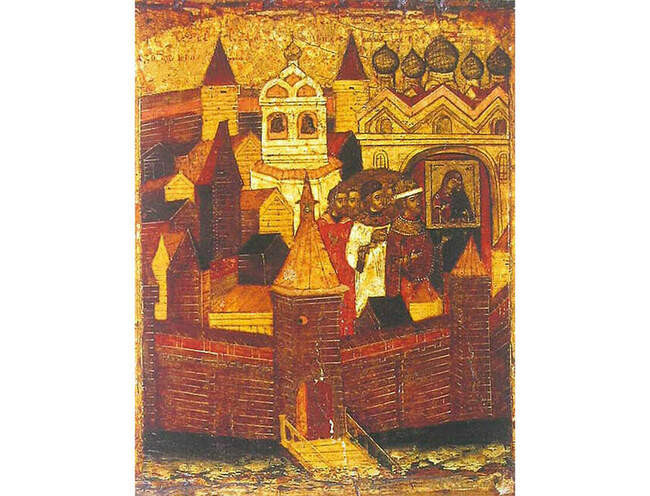

Крестный ход в Ярославском кремле с Толгской иконой по случаю морового поветрия. Фрагмент иконы 1655 года.

Крестный ход в Ярославском кремле с Толгской иконой по случаю морового поветрия. Фрагмент иконы 1655 года.

Карантинные меры соблюдались и в отношении царского семейства. 7 сентября, когда царица с младенцем и сестрами царя находились на Нерли, в Москву от них была отправлена грамотка боярину Михаилу Пронскому с приказанием прекратить переписку с царским семейством, а обо всем писать сразу к царю.

Когда царское семейство переезжало с места на место, дорогу перед ними разведывали, смотря, чтобы не было чумных. По дороге в Калязинский монастырь узнали, что накануне через дорогу перевозили гроб с телом умершей от чумы боярыни. Было велено завалить перекресток дровами метров на 20 во все стороны, тщательно выжечь землю и увезти ее. Только после этого экипажи царского семейства продолжили путь.

Итак, царское семейство, патриарх Никон и сам царь убереглись от чумы. В ноябре-декабре эпидемия стала спадать из-за холодов. Но царь вернулся в столицу только после тщательных разведок и ожидания, в феврале 1655 года. Впечатления у него были ужасные. Спасская башня стояла без колокола, часы остановились – во время пожара, которого было некому тушить, колокол упал вниз. На многих улицах был девственно чистый снег: «дороги покрыты снеги и никем суть не следимы, разве от пес», – писал о тех днях патриарх Никон.

Царь вошел в Кремль спешившись, беседуя с патриархом. Стрельцы выметали снег перед ним широкими метлами. Царь источал спокойствие и благостность, как и приличествовало православному государю. Но потом всю жизнь Алексей Михайлович опасался чумы и эпидемий. Об этом свидетельствуют купленные им «рога инрога» (единорога; на самом деле бивни нарвала), порошок из которых якобы мог предохранить от любого морового поветрия.

Екатерина Великая: Выступила в роли главного эпидемиолога

При Екатерине Великой чума появилась в России во второй половине 1770 года, занесенная с фронта войны с Османской империей. Императрица, которая двумя годами ранее делала себе прививку от оспы, конечно, знала, как опасны массовые заболевания.

Тем страннее то, что на рапорт командующего русскими войсками в Молдавии и Валахии генерал-поручика Христофора фон Штофельна о распространении чумы в городе Фокшаны, доставленный в Санкт-Петербург 8 января 1770 года, никто не отреагировал. Наверное, надеялись, что чума останется там, в Молдавии и Валахии, где русские и так гибли от пуль. После еще трех рапортов фон Штофельна наконец последовало указание изолировать войска от местных жителей, но в мае фон Штофельн слал свои последние донесения – до июня он не дожил.

Чума свирепствовала в войсках все лето. В августе 1770 года сам Вольтер, обеспокоенный, написал Екатерине, что ее войска обессилены чумой. 27 августа императрица предписала киевскому генерал-губернатору Федору Воейкову организовать на границе карантины. 19 сентября 1770 предписание поставить карантинный пост на Серпуховской заставе было получено московским генерал-губернатором Петром Салтыковым. Превентивные меры заключались в «окуривании» одежды и вещей проезжающих над огнём; карантин длился во многих случаях всего двое суток, а курьеры из армии в Петербург задерживались не более, чем на три часа – в общем, императрица предписала недостаточные меры, а местные власти не решались ничего предпринимать без ее ведома и вообще, похоже, недооценивали ситуацию.

Чумной бунт в Москве. Гравюра Теодора-Луи Девильи, XIX век

Чумной бунт в Москве. Гравюра Теодора-Луи Девильи, XIX век

В ноябре карантины уже поставили на всех дорогах к Москве, но поздно. В декабре чума появляется в городе. «Взяты всевозможные осторожности» – писал царице Салтыков, но какие, не уточнял. Императрице пришлось опять разбираться самой. Она приказала: оставить открытыми только несколько въездов в город; жечь на улицах и площадях можжевельник; выделить уже зараженных чумой попов для отправления треб по умирающим от чумы. Но о том, чтобы не отпевать таких покойников, не могло идти и речи, и это было одной из причин еще большего распространения чумы.

7 февраля Салтыков доложил, что «вся опасность от заразительной болезни миновалась», а в это время появлялись новые очаги чумы. Екатерина перестала доверять докладам Салтыкова и продолжает давать указания: утилизировать зараженные вещи, выделить специальные чумные кладбища за городом… 31 марта столица была закрыта для выезда и въезда. Продукты москвичи приходили покупать так: на окраинах города устраивались рынки, где между продавцами и покупателями горел огонь, разговаривали на большом расстоянии, а деньги обмакивались в уксус. Эти средства помогли не допустить чуму хотя бы в северные губернии.

Григорий Орлов

Григорий Орлов

А в Москве с июля по ноябрь 1771 года разыгралась самая страшная эпидемия. «Многие трупы лежали на улицах: люди либо падали мёртвыми, либо трупы выбрасывали из домов. У полиции не хватало ни людей, ни транспорта для вывоза больных и умерших, так что нередко трупы по 3-4 дня лежали в домах», – писал иностранный врач Иоганн Лерхе. В сентябре 1771 случился Чумной бунт; восставшие убили митрополита Амвросия; Салтыков бежал из города, с ним многие высшие сановники; порядок в городе было поручено поддерживать генералу Петру Еропкину. Бунт пришлось усмирять с помощью войск.

Екатерининский дворец и парк (музей-заповедник «Царское село»), ворота Гатчинские (Орловские)

Екатерининский дворец и парк (музей-заповедник «Царское село»), ворота Гатчинские (Орловские)

После усмирения бунта в Москву на борьбу с чумой Екатерина направила дорогого во всех смыслах человека, Григория Орлова, своего фаворита. Он поступил рационально, собрав консилиум специалистов-медиков и последовав их указаниям. В апреле 1771 город был разбит на огороженные части, и болезнь постепенно удалось изолировать – однако серьезным подспорьем стали, опять же, холода. Екатерина была необыкновенно рада успеху Орлова и заказала поставить в Царском Селе триумфальную арку с надписью «Орловым от беды избавлена Москва». Более 60 тысяч человек умерло только в Московском регионе в ходе той эпидемии, о полном завершении которой было объявлено только в ноябре 1772 года.

Николай Первый: Лично успокаивал подданных

Николай Павлович в молодости, портрет кисти Джорджа Доу

Николай Павлович в молодости, портрет кисти Джорджа Доу

В третий раз, когда массовая эпидемия захватила столицы, она, начавшись снова на южных военных фронтах, дошла до Петербурга, несмотря на парализовавшие русскую торговлю карантины, введенные министром внутренних дел графом Закревским.

Императорский двор, находившийся в Петергофе (потому что было лето), немедленно заперся на строжайший карантин – императрица Александра Федоровна была на последнем месяце беременности. Как вспоминала дочь императора, великая княгиня Ольга Николаевна, «никто не имел права въезда в Петергоф. Лучшие фрукты этого особенно теплого лета выбрасывали, также салат и огурцы».

В июне 1831 года в Петербурге умерло за две недели около 3 тысяч человек. В городе ввели карантин; обстановка накалялась из-за конспирологических слухов о массовых отравлениях и внутреннем враге.

«Подходя к Пяти углам, я вдруг был остановлен сидельцем мелочной лавки, закричавшим, что я в квас его, стоявший в ведре у двери, бросил отраву», – писал современник, переводчик Соколов. Толпа потребовала обыскать его в поисках склянки с отравой, раздела и собралась убить, но Соколова спас офицер, который разогнал чернь саблей.

Николай I во время холерного бунта на Сенной площади.

Николай I во время холерного бунта на Сенной площади.

В июне 1831 года в такой же обстановке толпа принялась громить холерную больницу возле Сенной площади; были убиты несколько врачей и чиновник. Площадь с восставшими была окружена гвардейскими полками, а затем из Петергофа приехал император.

Александр Башуцкий, тогда – адъютант петербургского генерал-губернатора, писал: «Государь встал, сбросил запыленную шинель, перекрестился перед церковью, поднял высоко руку и, медленно опуская ее, протяжно произнес только: «На колени!» Другой мемуарист передавал его слова: «Не кланяйтесь мне, а падите на колена, поклонитесь Господу Богу, просите помилования за тяжкое прегрешение, вами вчера учиненное. Вы умертвили чиновника, пользовавшего ваших собратьев... Не узнаю я в вас русских...» – говорил император. «Нам послано великое испытание: зараза! Надо было принять меры, дабы остановить ее распространение: все эти меры приняты по моим повелениям. Стало быть, вы жалуетесь на меня: ну, вот я здесь! И я приказываю вам повиноваться», – так его слова услышал поэт Василий Жуковский.

Царских речей перед народом было в тот день несколько, в разных местах Сенной площади и города. Во всех случаях Николай Павлович упирал на то, что его старший брат, Константин Павлович, за неделю до того, 15 июня 1831, умер в Витебске от холеры, проболев ей менее суток. Император, по-видимому, еще пребывал в шоке от смерти старшего брата, и это придавало его словам убедительность. Холера – реальность, а не заговор. Высоченный и грозный император (его рост составлял 210 см – даже выше Петра Великого), обладавший к тому же ораторским даром, сумел своими обращениями к народу переломить обстановку в городе. Как вспоминал шеф жандармов Александр Бенкендорф, «В тот же день он объехал все части города и все войска… Везде он останавливался и обращал по нескольку слов начальникам и солдатам; везде его принимали с радостными кликами, и появление его водворяло повсюду тишину и спокойствие».

Разумеется, отдельные инциденты имели место, но общая обстановка после акции императора значительно нормализовалась. Сам император применял меры предосторожности – в период эпидемии холеры после любых выездов он тщательно мылся, полностью менял одежду и только после этого шел к семье или по делам.

Усмирение холерного бунта. Барельеф памятника Николаю I на Исаакиевской площади.

Усмирение холерного бунта. Барельеф памятника Николаю I на Исаакиевской площади.

Но в сентябре холера разгорелась в Москве. «Я приеду делить с вами опасности и труды», – сообщил император московскому генерал-губернатору князю Дмитрию Голицыну и поехал в старую столицу, где оставался больше недели. «Все тронуты великодушием государя и отважностью его сюда приехать», – писал брату московский чиновник Александр Булгаков. «Умираю – хочу видеть государя хоть издали; ежели бы не шел снег, поехал бы в Кремль глазеть с народом».

В Кремле 29 сентября император молился вместе с митрополитом Московским Филаретом об избавлении от эпидемии, при большом скоплении народа. Безумие с точки зрения эпидемиологической! «Зачем же допускать скопища в Кремле?» – возмущается тот же Булгаков. «Я теперь оттуда, видел крестный ход, и народу, конечно, тысяч двадцать. Ведь это – сообщать, распространять заразу!»

Но вспышки не случилось; а вот чиновники и медики стали порасторопнее, потому что Николай навестил и учреждения и больницы, в которых смело заходил в холерные палаты и общался с больными. Больных отлавливали на улицах – как и бродяг и пьяных, шатающихся и разносящих заразу. Император же между тем принял несколько влиятельных купцов. «По рапортам, холера лишила Россию 20 тысяч человек… Я был сам в яблочном ряду, плоды вредны теперь; я предложил торги на время прекратить», – сказал им император. Он заботился о том, чтобы хотя бы на рынках люди не толпились. Купцы сказали, что их это разорит, но император поручил генерал-губернатору князю Дмитрию Голицыну выделить средства на их поддержку.

Во дворце, где остановился царь, были приняты меры дезинфекции. Всех входящих в покои заставляли обливать руки хлоркой и полоскать ей же рот. Вся Москва между тем следила за самочувствием императора; каждое его недомогание и головная боль, особенно после еды, возбуждала кучу слухов и беспокойства. А государь посещал дворянские вечера и обеды и общался с местной аристократией, даже посмеиваясь над холерой. «И хладно руку жмёт чуме» – так охарактеризовал бесстрашие императора Александр Пушкин в стихотворении «Герой», подписанном «29 сентября 1830 года. Москва», хотя поэт был в это время на карантине в Большом Болдино; но духовно, видимо, хотел быть с царем.

7 октября Николай Павлович уехал в Петербург, по дороге выдержав в Твери трехдневный карантин. Наступала зима, и эпидемия холеры в Москве пошла на спад.