Называешь имя великого художника и сразу видишь лица его героев: Модильяни рисовал хрупких людей с длинными шеями, похожих на фламинго, а Рембрандт – скорбных стариков.

Художники, конечно же, отличаются друг от друга манерой накладывать краску и держать кисть, но главное отличие – в лицах людей, которых художники создают. Ведь они могли нарисовать кого угодно, а нарисовали вот этих, очень определенных; и мы различаем художников по их персонажам. На любом холсте Ван Гога появится усталый человек с глубоко посаженными глазами, ввалившимися щеками, волчьим прикусом – труженик, выживающий в нужде. Мы помним нежных дикарей Гогена и сентиментальных землепашцев Франсуа Милле, гордых прачек Оноре Домье и крестьян Сезанна, похожих на горы. Вы никогда не спутаете героя Брейгеля и героя Босха, несмотря на формальное сходство художников: герой Брейгеля кряжист и самоуверен, герой Босха беззащитен и субтилен.

Микеланджело показал, как выглядят пророки, Гойя показал идальго, Пикассо показал бродяг, Петров-Водкин показал облик советского горожанина. Cкажите: как выглядит герой Эжена Делакруа?

Портретов современников им написано мало. Набор знаменитостей: Паганини, Жорж Санд, Шопен, автопортрет художника – список невелик. Но вообще-то Делакруа написал толпы народа, многие тысячи человек; просто их запомнить очень непросто. Вы запомнили лица крестоносцев из «Взятия Константинополя»? Узнали бы в толпе лицо Сарданапала из «Смерти Сарданапала»? Вас поразила внешность епископа Льежского? Делакруа написал сотни исторических и мифологических картин, сотни экзотических охот и поединков – вы видели марокканцев на конях, турков в тюрбанах, алжирских женщин и рыцарей, античных героев и ангелов – скажите, кого из них вы запомнили настолько, чтобы сказать: вот типаж, воспетый Делакруа, вот уникальный характер?

"Греция на развалинах Миссолунги". 1826 год

"Греция на развалинах Миссолунги". 1826 год

Принято выделять знаменитую Свободу – из картины «Свобода ведет народ», полуобнаженную женщину на баррикаде, которая стала символом Франции. Но точно такую же женщину Делакруа изобразил в качестве символа Греции – «Греция на развалинах Миссолонги», и она же присутствует в качестве модели, с которой писались невольницы Сарданапала, и она же – натурщица для его алжирских женщин. Кто эта дама – гречанка, француженка, ионийская рабыня, ассирийка? И почему у великого художника нет определенного героя?

Спустя сто лет после Делакруа художник мог бы возразить: мол, он выражает себя непосредственно через пятно и линию, а конкретные герои ему не нужны. Допустим, Малевич изобразил идеал казарменной утопии просто геометрическими формами – квадратами и прямоугольниками. Но Делакруа работал в то время, когда главным в картине был антропоморфный образ, зрителю требовался рассказ о человеке.

Делакруа говорит страстно и много, он пересказал античные мифы и историю Франции, на его картины ссылаются все; Делакруа – признанный отец всего современного искусства, с него именно началась великая революция в изобразительном искусстве, изменилась тональность рассказа. Искусствовед Гомбрих открывает его именем поворотную главу своей книги – главу о революции в западном искусстве. Странным образом получилось так, что основоположник новаторства чего-то не договорил. Сделано почти все, он вооружил поколения приемами: найдены контрасты палитры, вихревой мазок, головокружительная композиция. И вместе с тем не хватает главного: это рассказ про кого? Делакруа как-то сказал, что при виде своей палитры он приходит в возбуждение, как воин при виде доспехов. И действительно, его палитра – предмет особой заботы и гордости – ежедневно вычищалась им, полировалась, как меч, как дамасская сталь. Он чувствовал себя рыцарем – но во имя кого он сражался и кого защищал? В десятках битв, изображенных Делакруа (скажем, «Битва гяура и паши»), нет ни правых, ни виноватых – зритель не в силах сочувствовать ни одной из сторон; так скажите: рыцарь с палитрой сражается на чьей стороне?

Вы скажете: Делакруа – типичный романтик; все романтики любят экзотику, вот и Джордж Байрон написал драму о Сарданапале, вот и Берлиоз тоже написал симфонию «Смерть Сарданапала», чем Делакруа хуже? Лорд Байрон писал про Грецию – вот и Делакруа тоже писал про Грецию. Вальтер Скотт писал из жизни Шотландии, вот и Делакруа тоже. Делакруа брал сюжеты отовсюду: из Вальтера Скотта, Шекспира, Гете вдохновлялся всем подряд. Типичная для романтизма история.

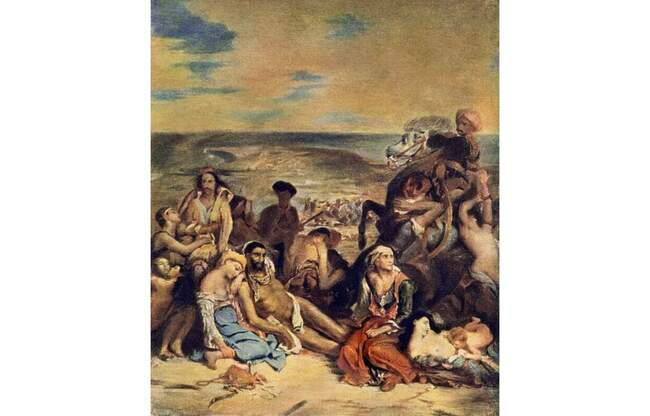

Это отчасти справедливо, но не вполне. Делакруа действительно написал драматическую картину «Резня на острове Хиос» по следам бойни, устроенной турками на греческом острове; искусствовед А. Гастев, когда писал биографию Делакруа, даже воскликнул: «В девятнадцатом веке была своя Герника, и у греческой Герники был свой Пикассо!» – но это ложный пафос. Делакруа к греческой трагедии был равнодушен, сам он никогда не был в Греции, и историю современной ему Греции не знал. В отличие от испанца Пикассо, переживающего за испанский город Гернику, он глубоких личных чувств к Хиосу не питал.

Бодлер (который всегда писал о Делакруа крайне энергично) назвал данное полотно «жутким гимном року и страданию», хотя ничего жуткого на картине не нарисовано. Помимо резни на Хиосе, художник написал также картину «Греция на развалинах Миссолонги», вслед за Байроном, посетившим те места. На картине изображена (как и в случае парижских баррикад 1830 года) гордая полуобнаженная женщина, символизирующая достоинство греческого сопротивления. Именно в Миссолонги как раз и погиб Байрон, для Байрона это место не было выдумкой, а Делакруа в Миссолонги даже и не собирался ехать. Художник, разумеется, посещал экзотические страны: Алжир, Марокко, Египет, но вот именно в Грецию он не ездил – узнавал о ней из газет, причем далеко не постоянно интересовался. Когда читаешь дневник художника (а Делакруа оставил подробный дневник, ежедневно записывал мысли и планы), то скорби в отношении Греции там не обнаружишь.

В те годы во французском романтическом искусстве был принят своего рода репортерский историзм: так, Александр Дюма пользовался журнальной хроникой, а Теодор Жерико по газетным статьям написал картину «Плот «Медузы», нарисовал плот с терпящими бедствие, умирающими от голода людьми. Картина Жерико переросла газетную сплетню. Жерико и вообще был человеком болезненно напряженным, он нарисовал крик тонущего общества, предреволюционный призыв: поглядите на нас, бедняков - мы затеряны на плоту в океане! Картина висит в музее, среди волн зрителей, сменяющих друг друга, океан людей прокатывается мимо этого плота, и терпящие бедствие бедняки орут соглядатаям: «Помогите!» Экзотики в картине Жерико нет, но есть боль за общество.

Увидев картину Теодора Жерико (он ее увидел первым из зрителей – поскольку позировал для образа умирающего на плоту), Делакруа, по его собственному рассказу, так возбудился, что «бросился бежать и не мог остановиться». Скоро он напишет свой собственный корабль в стихии – он написал «Барку Данте», произведение во всех отношениях полярное «Плоту «Медузы», хотя обращают внимание обычно на формальное сходство – тут и там персонажи окружены водой. Герои картины (Данте и Вергилий) плывут не просто в адском озере Дит, они плывут в буквальном смысле по головам грешников, они словно бы в похлебке из корчащихся тел. Это, если угодно, «Плот «Медузы» наоборот – вольно или невольно Делакруа создал контр-реплику «Плоту» Жерико: герои окружены толпой, причем толпой виноватых и ничтожных; герои окружены толпой тех самых людей, что терпят бедствие на плоту «Медузы». Сочувствия им ни у Вергилия, ни у Данте не наблюдается – у них своя высокая миссия, им не до плебеев. Было ли это суждением о французском обществе и реакцией на революцию, поднявшую голос на плоту «Медузы», – Бог весть. Иногда бесполезно искать в искусстве иносказания – искусство говорит ясно и без иносказаний.

"Резня на острове Хиос". 1822 год

"Резня на острове Хиос". 1822 год

Делакруа в картине «Резня на Хиосе» ничего иносказательно о парижском обществе сказать не хотел, и соотносить версальских гвардейцев с турецкими янычарами бессмысленно – перед нами лабораторная корреспонденция. Мэтр описал происшествие в экзотической местности – подобно охоте на львов в Марокко, и только. Турок вздымает кривую саблю, красивая гречанка страдает, статисты на первом плане умирают, событие подано в ярких восточных цветах.

Поразительными красками передан закат: известно, что, готовя картину к Салону, Делакруа ознакомился с последними достижениями британского живописца Констебля, предвосхитившего яркостью палитры импрессионистов – под его влиянием Делакруа уже в выставочном зале переписал фон «Резни на Хиосе», насытив яркими тонами облака. Картина, выставленная сегодня неподалеку от «Смерти Сарданапала», заставляет сравнить смерть невольниц, которых закалывали, дабы положить их тела в гробницу ассирийскому царю, и смерть греков, которых турки рубят ятаганами. И то, и другое – сугубо кровавое дело, но чрезвычайно эффектное.

Равно и убийство архиепископа Льежского (которое для Вальтера Скотта было поворотным моментом конфликта Бургундии и Франции, см. «Квентин Дорвард») для Делакруа стало темой экзотической костюмной композиции.

Царь Сарданапал для Джорджа Байрона – символ обреченной власти; можно подумать, что и Делакруа, рисуя гибель Сарданапала, передает закат абсолютистской власти во Франции и кризис власти в Европе в целом. Объективно получилось именно так – картина стала надгробьем европейским монархиям. Это эпитафия европейским династиям, умиравшим пышно и праздно, среди любовниц и фаворитов, устроивших на прощание бойни народов. Написанная в начале XIX века, за сорок лет до Франко-прусской войны, эта картина предвосхищает и Франко-прусскую, и Первую мировую.

Это эпитафия не только Бурбонам, но и Романовым, и Габсбургам, австро-венгерской монархии, германским канцлерам и русским царям. Так можно было бы сказать, но это будет выдумкой, поскольку это произошло помимо воли художника: сам Делакруа таких чувств по отношению к монархиям не испытывал; он Луи-Наполеона принял и поддержал. Ничего подобного Делакруа и не замышлял. Смерть Сарданапала в исполнении Делакруа отсылает скорее к маркизу де Саду: вот так, красиво и жестоко устроена история, восхитимся же ее причудами. Кстати сказать, художник именно подобных упреков и ожидал, выставляя полотно.

Но критиковали умеренно, к жестокостям Делакруа публика привыкла быстро. Поразительно, но никто из французских критиков тех лет не указал на этот факт: Делакруа словно бы изымал эмоции из событий. Он был человеком абсолютного хладнокровия или, если угодно, бессердечным человеком. Впрочем, последнее определение никто не решился бы высказать: Делакруа был уже при жизни вне критики – как академики, так и новаторы преклонялись перед ним. Его не смел задеть никакой ниспровергатель канона. Даже грубоватый Курбе, обличитель Салона и академизма, автор высокомерной сентенции о современниках: «Остается только, как бомба, пронестись мимо всего этого» – и тот на святыню не посягнул.

"Единоборство Иакова с ангелом". 1856-1863 год

"Единоборство Иакова с ангелом". 1856-1863 год

Сезанн, для которого авторитетов не было, пошел на Эмиля Бернара с поднятыми кулаками, когда ему почудилось, что тот непочтительно отзывается о Делакруа. «Несчастный, как вы могли сказать, что Делакруа писал случайно?!» То есть Сезанн был уверен, что любой мазок Делакруа – осмысленное сообщение, точное высказывание. Делакруа работал много и стремительно: натюрморт на фреске «Борьба Иакова с ангелом» в капелле Сен-Сюльпис написан художником за рекордные четверть часа; он писал виртуозно, зная, что пишет, и работал без помарок. Делакруа натренировал руку настолько, что мог нарисовать практически все – поворот, ракурс, наклон; каждый день он проводил утренний час в Лувре, копируя античные скульптуры и Рубенса (он Рубенса обожал), называл эти утренние занятия гимнастикой. И вот получилось так, что этот виртуоз и атлет (а он достиг в рисовании атлетизма) нарисовал все, но не захотел создать своего героя, свой собственный оригинальный образ человека.

Делакруа брался за работу охотно, он не отклонял заказов, хотя подчас один заказ накладывался на другой, смертному невозможно было бы везде успеть. Он писал параллельно огромные многофигурные холсты и гигантские фрески – в зале Мира ратуши, в Лувре, в капелле церкви Сен-Сюльпис, во дворце Бурбонов, в Люксембургском дворце. Немного найдется художников в мире, выполнивших столько государственных заказов. Вездесущих мастеров, успевающих обслужить все нужды правительства, собратьями по цеху принято презирать: есть негласная договоренность – не прощать правительственный успех. Однако никто и никогда не упрекнул Делакруа в карьеризме.

Жанр стенописи отличается от станкового искусства (масляной картины, акварели, рисунка, то есть всего, что переносное, что стоит на станке, на мольберте) тем, что утверждение, сделанное на стене, воспринимается как вечное – букет цветов на стене не нарисуешь. Мексиканские фрески двадцатого века (Сикейрос, Ривера) – это утверждения политические; фрески эпохи Ренессанса (Фра Анжелико, Микеланджело) – это утверждения религиозные. Но Делакруа умудрился выполнить огромные фрески на христианские и античные сюжеты, не сказав ничего определенного. В те годы строили Суэцкий канал и брали Севастополь, было сколько угодно поводов коллаборироваться с Гизо или Тьером, он предпочел писать аллегории. Желаете видеть победу Аполлона над Пифоном? Извольте. Борьбу Иакова с ангелом изобразить? Сделаем. Желаете аллегорию Плодородия? Можно. И заказы ширились.

Делакруа был востребован и обласкан точь-в-точь, как сегодняшний скульптор Церетели: и во дворце Бурбонов нужен плафон, и в Парижской ратуше зал Мира требуется расписать, однако не нашлось ни единого бунтаря-новатора, бросившего ему упрек. Делакруа словно получил индульгенцию от цеха, всякий понимал: то, что делает мэтр, – необходимо. Свободолюбивый художник Уильям Блейк предъявил академику Джошуа Рейнольдсу едкие претензии: мол, картины Рейнольдса – заказная мертвечина; Поль Гоген высмеивал салонных импрессионистов – выдумал пародийную фигурку салонного мастера «Рипипуэна» и всячески над этой типичной фигуркой издевался; Ван Гог в письмах к Тео говорит горькие вещи о современных ему пролазах. Но никто и никогда не сказал, что нарисовать одновременно Ахилла, Пифона, Геракла, Христа, Шопена, Сарданапала, Гамлета, охотников в Марокко, турецких янычар и крестоносцев в Константинополе – это, пожалуй, перебор. Делакруа сыграл в искусстве так много ролей, как, пожалуй, ни один из актеров французского кино за исключением разве что Депардье. И – ни слова зависти; ни тени сарказма в его адрес.

Напротив, все относились к Делакруа как к чуду света, почти как к Богу. А то, что Бог не сотворил человека, не явил героя, это не считалось существенным.

Так происходило потому, что Делакруа для своих собратьев по гильдии Св. Луки воплощал саму живопись, стихию творчества. А в картинах (и это говорилось не раз) Делакруа изобразил не героя, но самый вихрь истории; он нарисовал страсть эпохи, поступь века, он выразил дух времени. Контраст лилового и лимонного – кто еще до Делакруа смел столь откровенно сочетать противоположное? Охоты и битвы – все пространство холста заполнено криком и топотом; кажется, что это сама история пришпоривает лошадей. Но вот конкретных черт дух времени, выраженный Делакруа, не имеет: им изображен не Наполеон, а дух вообще, напор вообще.

В этом пункте возникает вопрос, относящийся и к философии искусства, и к философии истории: насколько дух времени персонифицирован? Гегель считал, что увидел явленный во плоти дух времени в образе Наполеона, сидящего на коне, – философ увидел императора Франции из окна университета в Йене; правда, Гегель был человек восторженный – в пору обучения в Тюбингене он (вместе со Шлегелем) посадил на рыночной площади «дерево свободы», отмечая Французскую революцию. Делакруа на такие экстравагантные прямые утверждения никогда не решался, он был человеком осмотрительным; или мудрым – зависит от того, как смотреть на вещи.

Про бессменного члена Политбюро Анастаса Микояна говорили «от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича», имея в виду органическую способность Анастаса Ивановича приспосабливаться к лидерам партии. Там, где большинство партийцев теряло посты и головы, Микоян карьерно рос.

Общего между Лениным и Брежневым немного; но между великим Наполеоном Бонапартом, героем Аустерлица и мучеником Святой Елены, и его племянником Луи Наполеоном, гламурным полководцем, позором Седана и пленником Бисмарка, общего еще меньше. Как и Советская Россия с 1922 до 1982 год, так и Франция за шестьдесят лет девятнадцатого века изменилась совершенно – вся, вплоть до причесок. Теперь вообразите гения, нашедшего общую палитру для передачи главного, того, что неизменно при всех переменах. Мы знаем, что многие советские авангардисты закончили свои дни, рисуя уже не дерзновенные квадраты, но реалистические изображения пионеров. Но то было вынужденно, неискренне, из-под палки истории. А представить, что Малевич и Налбандян, Петров-Водкин и Дейнека это одно и то же лицо, трудно. Многоликих художников мало в истории искусств: Пикассо, скажем, менял стилистику, но никогда не менял убеждений – он как невзлюбил Франко в 36-м, так и не полюбил каудильо в следующие 50 лет.

Однако великий французский живописец Эжен Делакруа сумел воплотить чаяния обеих империй и директории, он сумел выразить нечто, что составляло суть времени, лежащего между двумя царствами, он передал нечто сущностное, что выражалось равно обоими вождями Франции. Делакруа сумел выразить так страстно самую суть нового времени, а не детали его, что никто из зрителей не заметил разительного перехода от походов Бонапарта в снежную Московию до бесславных вояжей Наполеона Третьего; никто не обратил внимания на разницу между баррикадами 1830-го, которые прогрессивная интеллигенция славила, и баррикадами 1948-го, которые расстреливали картечью, а романтики рукоплескали митральезам. А ведь это непросто – угодить своим искусством сразу всем.

В казенном советском искусстве нанимали ретушеров, чтобы они исправляли фотографии с проштрафившимся деятелями, Фадеев переписывал «Молодую гвардию», усиливая роль партии, а художнику Налбандяну однажды пришлось замазать на холсте изображение Николая Подгорного, когда того вывели из состава Политбюро. Курьезная картина до недавних пор была выставлена в Третьяковке – Леонид Брежнев обращается к пустому креслу.

Делакруа казусов избег, он не унаследовал прямоты учителей – Жерико, Герена и Давида, не писал буквально Наполеона на Аркольском мосту и не изображал «Клятву в зале для игры в мяч». Эжен Делакруа выражал время через мифологические параллели. Изучая его творчество, мы должны смотреть на соответствия античных мифов – мифам демократии и либеральной империи. Проблема, поставленная Делакруа, звучит так же, как проблема Микеланджело: какие предания старины мы возьмем из долгой истории Запада, чтобы воплотить славу завтрашнего дня? Как соединим варварское наследие предков и мечты о прогрессе? От Микеланджело не требовалось передать буквально события флорентийской республики – он выражал идею Ренессанса: христианизированную античность. Равно и Делакруа не иллюстрировал строительство Суэцкого канала и взятие Севастополя, он не был хронистом; он, подобно Микеланджело, выражал идею времени. Какую?

В случае А.И. Микояна есть основания считать, что чиновник воплощает советский период истории; однако Микоян не был гением, а вот Эжен Делакруа гением был, и в качестве такового опознан просвещенным миром. Можно утверждать, что Эжен Делакруа выражает не просто девятнадцатый век, но современную Францию – в судьбоносный момент для страны Делакруа выразил бег времени. Как раз на период его жизни пришлась смена эпох: от империи Наполеона Первого к империи Наполеона Третьего, через июльскую монархию, Директорию, правление Бурбонов. При Наполеоне Первом еще грезили античными идеалами, при Наполеоне Третьем уже появились мечты о капитализме, а Делакруа все это совместил и примирил в своих холстах.

Делакруа признан учителем нового искусства; он является мостом, переходом от искусства Барокко и Ренессанса, от искусства старых мастеров в наши дни. Делакруа выработал язык, на котором заговорило искусство Запада. Его линии стали азбукой рисования, его цвета стали аксиомой колористики; торговцы картинами продавали поскребки с палитры Делакруа, то есть сухую краску, счищенную его учениками с палитры мастера и сохраненную для потомков. Эти цветные струпья краски Эдгар Дега разыскивал по лавкам Парижа, покупал, изучал. Всякий французский живописец (Мане, Дега, Сезанн, Курбе, Редон, Ван Гог) признавал уроки Делакруа; а в то время сказать «французский живописец» значило то же самое, что сказать «флорентийский живописец» в пятнадцатом веке. Париж был столицей искусств, и Делакруа был законодателем вкусов в самом сердце живописи. С кем же сравнить его в истории искусства? Помимо Микеланджело, и поставить рядом с ним некого.

"Охота на львов". 1854 год

"Охота на львов". 1854 год

Делакруа изобразил так много разных исторических эпизодов, что хватило на все ипостаси патриотизма при различных формах правления, антагонистичных друг к другу. Переход от якобинского террора к империи, от славы империи к либеральному капитализму, от Бонапарта к Бурбону, от Бурбона к июльской монархии, оттуда к разумной демократической президентской империи Луи Наполеона – сложные повороты гений прошел на рысях, отвлекая зрителя темпераментной палитрой. Это отнюдь не Михалков, написавший несколько гимнов подряд с монотонной мелодикой: градус страсти Эжена Делакруа менялся ежедневно – можно подумать, что для июльской монархии он писал в лиловых тонах, а для Луи Наполеона искал серебристую гамму.

Делакруа никогда явно не присягал никакому из режимов, хотя был государственным мужем – расписывал муниципальные здания. Делакруа никогда (в отличие от Стендаля, например) не присягал бонапартизму; он никогда не принимал сторону восстания (как Курбе во время Парижской коммуны), он не замечен в сочувствии повстанцам (как Жорж Санд в феврале 1848-го) и одновременно он никогда не затворялся в мастерской (как Сезанн в Эксе). Это был завсегдатай салонов, верный патриот, государственник (как сказали бы сегодня в России), но без чрезмерной аффектации своих взглядов. Он служил не власти – искусству. Его не заподозришь в лизоблюдстве, но карьеру он делал.

Поэт Бодлер в статье, славящей творчество мастера, говорит о том, что Эжен Делакруа «ненавидел чернь», художник, пишет Бодлер, был оскорблен 1848 годом, однако сам Делакруа таких резких слов о народе не говорил. Как фраза о ненависти к черни вышла из-под пера Бодлера (про которого существует легенда, будто он принимал участие в баррикадных боях 1848-го на стороне повстанцев), это неведомо; полагаю, впрочем, что участие Бодлера в баррикадных боях – художественное преувеличение: поэт был слишком привержен к гашишу, чтобы ценить действия, и был слишком эгоистом, чтобы воевать. Как бы то ни было, влюбленный в Делакруа (а Эжен Делакруа был для Бодлера образцом, ментором) поэт, пока писал статью о гении живописи, забыл о своих собственных революционных взглядах. Впрочем, не будь строк Бодлера, сохранились бы иные источники: романтик Теофиль Готье выражался на счет черни недвусмысленно и резко, а они с Делакруа были единомышленниками.

Сам Делакруа, хотя прямых высказываний избегал, но с Жорж Санд отношения прервал – кто-то скажет, что причиной была обида за отставленного Авророй композитора Шопена, но кто-то решит, что сочувствие баррикадам делало знакомство нежелательным. Делакруа был осмотрителен – сочувствовал баррикадам умеренно и не всегда: он написал баррикаду 1830 года (знаменитая «Свобода ведет народ»), увековечил символическое свержение Бурбонов; но в 1834-м, во время восстания Лионских ткачей, когда в Париже возникли баррикады в поддержку ткачей и когда эти баррикады были расстреляны, мастер промолчал; а когда в 1848 году случилась большая революция, художник и вовсе писал охоту на львов в Марокко. Иной ценитель живописи может сказать, что неистовые марокканцы и рычащие львы передают эмоции баррикадных боев в Париже, подобно тому, как «Смерть Сарданапала» передает закат монархий в Европе, но это преувеличение.

Ненавидел Делакруа чернь или нет, но пристального внимания на чернь он точно не обращал. В 34-м году, когда на улице Транснонен был расстрелян дом, вокруг которого строилась баррикада, - этот адрес и этот расстрел стали темой литографии Оноре Домье: зверское убийство парижан, требующих прав, - Делакруа же не отреагировал никак. Символ свободы он уже создал четыре года назад, по другому поводу, – вот она, Марианна, ведущая народ на баррикады. Возможно, художник считал тему исчерпанной. Сколько можно об одном и том же? Свобода на развалинах Миссолонги, Свобода на баррикаде Парижа – сколько можно?

Затем, в 1837-м он расписывает плафоны Бурбонского дворца античными телами и аллегориями пышного государственного правления. В 1848 году, когда состоялся июньский расстрел восстания черни и Луи Наполеон переехал во дворец Бурбонов, новый лидер Франции, без сомнения, мог любоваться фреской Делакруа – «Юстиция», аллегорией правосудия, выполненной в духе Дейнеки или Беккера (художника Третьего рейха). Демонстрации были подавлены, баррикады сметены картечью, новая власть воцарилась в Париже, и любимец дам взирал на полнотелое Правосудие - тут есть чему подивиться. Однако реплик Делакруа не сей счет история не сохранила.

Художник был холоден, учтив, точен – о, как любили биографы подчеркивать его уравновешенную страсть, холодный огонь! Его палитра горела в контрастах, а он был невозмутим. Его мазок плясал по картине, а он сам не волновался. Поэт Бодлер посвятил этому свойству мэтра много строк: бесстрастная страсть впечатляла.

В бодлеровском стихотворении «Маяки» художнику дана следующая характеристика (перевод В. Левика довольно точен):

«Крови озеро в сумраке чащи зеленой,

Милый ангелам падшим безрадостный дол –

Странный мир, где Делакруа иступленный

Звуки музыки Вебера в красках нашел».

Поэтическое определение звучит сумбурно, но и в развернутой статье на тему творчества Делакруа, Бодлер выражается немногим яснее. Озеро крови, зеленая чаща, исступления, падшие ангелы – какая-то сумятица чувств. Причем надо заметить, что в ту пору в жизни Франции хватало реальных переживаний.

Впрочем, на то и художник, чтобы чувствовать ярко и переживать иступленно. Свои переживания Делакруа научился выражать иносказательно.

Уместно добавить, что реальным отцом художника принято считать не мужа матери, но знаменитого дипломата Шарля Талейрана. О том, что отец Эжена Делакруа – Шарль Талейран, говорили упорно – впрочем, даже на роль реального отца императора Наполеона III претендовало одновременно три светских персонажа. Правдивы слухи в отношении Талейрана или нет, но сам художник их не опровергал, к тому же слухи подтверждаются как сходством внешним, так и типологическим сходством характеров.

Талейран прославился как хитроумный дипломат, которого иные числили беспринципным, а прочие – удачливым; Талейран служил трем правительствам, пережил две революции, он служил Наполеону, Директории и Бурбонам, эмигрировал и возвращался во власть, он был лишен принципов и наделен политической волей; Анастас Иванович Микоян - сущий ребенок в сравнении с ним. Талейран был – так его описывают – холодным светским щеголем, скрывавшим свои взгляды или вовсе их не имевшим; он любил власть и всегда был при власти.

Замените слово «власть» на слово «искусство» и «красота» – хоть это и непростая процедура, поскольку «красота», если верить Платону, содержит этический компонент; но, если верить Уайльду, это не всегда так. Замените «власть» на «красоту», и вы получите портрет Делакруа; однако, чтобы представить художника в парижской гостиной тех лет, помимо Талейрана надо вспомнить еще один популярный образ; надо вспомнить графа Монте-Кристо.

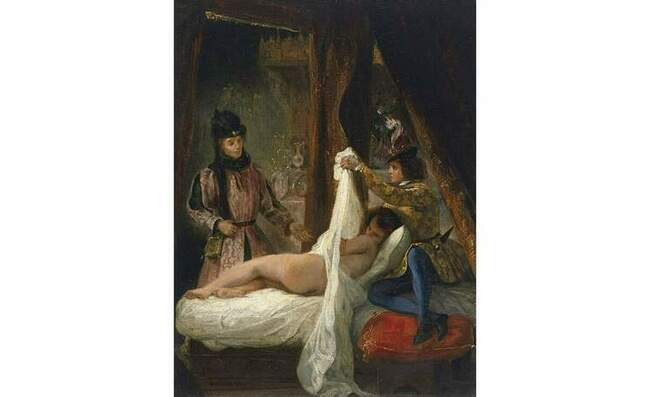

Писатель Александр Дюма был другом Эжена Делакруа, и у меня нет сомнений, что образ рокового и властного красавца-графа списан с парижского художника, жестокого властителя салонных дум, не имеющего семьи и привязанностей, проводящего время в мастерской за изображением одалисок, удаляющегося с Больших бульваров на охоты в Марокко.

Этот образ рокового красавца, еще более светского и манящего, нежели то общество, которое он презирает, типичен для тех лет: Манфред, Мельмот, Монте-Кристо, Байрон – вот и Делакруа был именно таким героем. С графом Монте-Кристо художника роднит прежде всего безродность, которая оборачивается экстраординарной знатностью; ориентализм, который заменяет традиции Запада; тяга к колониальному Востоку, к экзотической красоте, прирученной для парижского салона. Перед нами аристократ нового толка – бессердечный и прекрасный. Эти люди, подобные Эжену Делакруа и Сесилю Родсу, пройдут Африку и присвоят алмазные копи, они создадут Суэцкий канал и систему протекторатов, они утвердят новый порядок в Третьем мире, и живопись у них будет под стать их дерзаниям. Не ждите от них обычных сантиментов, они хладнокровнее простых людей. Художник, разумеется, сочувствует погибшим от ятаганов гречанкам, но сострадание не отвлекает его внимания от пестрых нарядов алжирских женщин и от роскошных тел одалисок. Он пишет эти дары мира так, словно перебирает драгоценности в своем сундуке – это принадлежит ему: он это взял от мира. Искусство Делакруа и сказочное богатство графа Монте-Кристо – это некий волшебный дар, чтобы приручить историю; они получили эти дары вопреки судьбе – исключительно трудами своими, они выстрадали богатство и власть, и теперь львы и тигры ложатся подле ног повелителя. Типично монте-кристовское сочетание – холодный взгляд и пылкие чувства – вызывало в окружающих восторг.

Бодлер, с присущей ему выспренностью, так описал внешность художника Делакруа: «кратер вулкана, задрапированный цветами»; но есть и еще более разительное определение: облик художника напоминал восторженному поэту повелителя Мексики, «императора Монтесуму, который набил себе руку на жертвоприношениях», – страсть и воля, скрытые под маской любезности, и т.п., это тот пикантный набор свойств, который ценили во Франции Луи Наполеона; сам император Наполеон III был таков, светский лев с закрученными усами, бешено тщеславный, азартный любитель прекрасного пола и военной славы. Вообще говоря, это все чрезвычайная пошлость, но сколь притягателен образ загадочного графа!

Делакруа, не обремененный семьей и детьми, не отягощенный привязанностями, был устремлен к славе: « Я пишу картину, которая сделает меня известным в Париже», это сказано совсем молодым человеком, жаждущим признания; честолюбие сжигало его – он хотел быть академиком, он желал славы. В те же годы Маркс пишет в школьном сочинении, что хочет, «подобно Христу, посвятить себя служению людям» – подобную фразу от Делакруа трудно было ожидать. Художник посвятил себя работе последовательной, честолюбивой. Работа работе рознь. Сезанн, например, поклялся умереть за работой и слово свое сдержал: возвращаясь с пленэра, упал и умер; но в своей работе Сезанн был безразличен к результату и успеху – он, подобно Достоевскому, хотел «вопрос разрешить», а сколько займет времени поиск ответа, Сезанн не тревожился. Подобно философу Марксу, живописец из Экса возвращался к одной и той же мысли постоянно, переписывал холст, добавлял крошечные мазки, уточнял. Сезанн не умел закончить произведение (ср.: Маркс так и не написал обещанную главу о дефиниции классов), ему не давался белый цвет, он годами писал картины и оставлял фрагменты холста не закрашенными.

Совсем иное дело Делакруа. Художник Делакруа заканчивал сложнейшие композиции быстро, иногда прямо на глазах ошеломленных друзей. Любимые присловья Эжена Делакруа были: «Картину надо заканчивать одним прыжком» или «Разделить процесс писания картины на сеансы так же трудно, как разделить на фазы прыжок», и он работал стремительно, он в работе походил на тигра в прыжке – думаете, случайно он нарисовал столько хищников? Он шел по мастерской так, как Родс через Африку: жара ли, холод ли – еще шаг вперед. Его поступь у мольберта запомнили все и еще столетиями будут учиться: как он широким взмахом поднимал кисть, как он рубил кистью по холсту – нет в мире художника, который это не оценит. Это был великий воин, кондотьер живописи, оружием он владел превосходно. Он спешил покрывать еще сырые картины лаком: «Да, это вредно для красочного слоя, но надо подумать и о впечатлении, производимом на современников».

То была честная ремесленная работа – без подмастерьев; никто никогда не писал за него фона и дали, никто не делал черновой работы, никто не выполнял подмалевок. Его ученик Рене Пио иногда готовил для него краски, но под неусыпным надзором самого мэтра; это была ровная и неумолимая дорога к результату и славе. Он не щадил себя: каждый день думал о композиции, каждый час шел к мольберту. Палитра Делакруа действительно была вычищена, как доспехи, он готовил ее всякий день заново, потому что всякий день она снова была в бою, уже больной, умирающий, он тянул к палитре высохшую руку и вставал с постели. Это был рыцарь живописи, боец. Однажды вечером Рене Пио вошел в мастерскую на Фюрстенберг и увидел, что палитра суха, тогда ученик заплакал и сказал: «бедный маэстро» – он понял, что мастер умер, раз сегодня он не писал красками. И вся эта неукротимая энергия была подчинена единой цели.

Микеланджело Нового времени решал великую задачу – ту самую, которую проговорил в своих записках и приказах Наполеон Первый, которую в иных выражениях высказал Наполеон Третий, которая была близка сердцу Гизо, которую сердцем чувствовал всякий буржуа – требовалось создать новую мифологию нового маленького гордого человека; требовалось уравнять масштаб античности с масштабом рантье.

По грандиозности свершений Делакруа сопоставим с Микеланджело Буонарроти: всю предшествовавшую ему историю Делакруа обобщил и нарисовал, он создал заново мифологию Запада, он заново выстроил иерархию ценностей, он подытожил развитие западной культуры. Только все это было сделано не ради античного атлета, наделенного верой в Христа, но ради буржуа, сопоставившего свои подвиги с Геркулесом.

С Делакруа начинается новый отсчет западного времени, в том числе и изобразительного искусства (все новаторы и художники-авангардисты так или иначе учились и учатся у Делакруа), но и не только изобразительного искусства. Эжен Делакруа выразил тот процесс, который следует обозначить как расставание западного мира с парадигмой Ренессанса.

"Луи Орлеанский, показывающий свою любовницу". 1825-1826 годы

"Луи Орлеанский, показывающий свою любовницу". 1825-1826 годы

Отто Бисмарк сказал однажды, что «бонапартизм – религия мещанина», а Бертольд Брехт как-то назвал Шарля Бодлера «певцом страстей мелкой буржуазии», оба эти определения точно выражают характер эпохи, сменившей Ренессанс западного мира. Время значительных обобщений прошло – масштаб дерзаний поменялся, но сохранился рвущий душу пафос творчества. «Проклятые поэты» и романтики, будоражащие акционеров Суэцкого канала, сами были точно такими же мелкими буржуа, они горели и кипели по родовой привычке поэта кипеть и гореть, но иных (помимо канала) целей никаких не имели.

Поэт Бодлер был мещанином, ненавидящим мещанство, и муки курильщика гашиша возведены им в дантовский масштаб – первое впечатление от строк сильное, затем наступает недоумение. «Сатана, помоги мне в безмерной беде!» – прочтешь и ахнешь: это зачем же так и что за беда такая? Пролетариату поэт помогать не собирался, униженным и оскорбленным не сочувствовал, мирозданием не интересовался, поэт много пил и курил, так почему же столько муки в его словах?

Однако не только социальными страстями измеряется творчество. Поэт и художник живут в горных высях, их помыслы связаны с иными баррикадами, воздвигнутыми не поперек парижской улицы, но вблизи Кастальского источника. Баррикада, на которой ежечасно сражался Эжен Делакруа (и в обороне которой принял посильное участие Бодлер), была связана с прочтением античного наследия. Кто-то интересовался проблемами социума: Алексис де Токвилль, скажем, интересовался разницей между февральской и июньской революциями 1848 года, но для большинства интеллектуалов тех лет проблема состояла в противоборстве Огюста Энгра и Эжена Делакруа. Оба мэтра были плодовиты, оба имели толпы последователей, история искусств Франции (а за Францией и всего мира) разделилась на два лагеря – тех, кто шел за Делакруа, и тех, кто пошел за Энгром. Разница состояла в трактовке античных форм – Энгр шел от контура, от вазописи; Делакруа шел от литья бронзовой скульптуры, он трактовал создание объема в рисунке, как наращивание массы тела «от центра – овалами», отсюда клубящаяся линия, как бы наслаивающая контур на контур. Это кажется стороннему наблюдателю частностью; кто-то подумает, что конфликт этот сродни спору «остроголовых» и «тупоголовых» из сатиры Свифта.

"Женщины Алжира в своих покоях". 1834 год

"Женщины Алжира в своих покоях". 1834 год

Однако поколения мастеров положили жизни в борьбе баррикад Энгра с баррикадами Делакруа. Скажем, Дега, Ренуар и Гоген были очевидными приверженцами Энгра а Домье, Курбе, Ван Гог следовали эстетике Делакруа. Формальный синтез нашелся сто лет спустя, когда Пикассо (очевидный боец баррикады Делакруа) создал «энгровский цикл» контурных линеарных рисунков. Это было принципиально – как именно следует понимать античные рецепты; рядом с этим проблема баррикад казалась ничтожной. Любопытно то, что художники Энгр и Делакруа (при жизни считавшиеся антиподами) на деле чрезвычайно похожи. Делакруа рисовал «Алжирских женщин», а Энгр – «Турецкую баню», Делакруа писал одалисок и Энгр писал одалисок. Ни тот, ни другой знатоками римской истории не являлись – античность их занимала страстно, но в том лишь, как античный канон приспособить к декорации сегодняшнего дня.

Несложно заметить, что турецкие одалиски и греческие мученицы, алжирские женщины и марокканские незнакомки соответствуют пропорциями не восточному, но римскому канону красоты; мастера не старались передать турецкий тип женщины, но хотели оживить представление о прекрасном теле, ввести сызнова в обиход общества нагих прелестниц: хоть на баррикаде, хоть в гареме. В стремлении к декоративному использованию античной эстетики мастера схожи.

И главное сходство их в том, что они обратились к античности поверх головы ренессансных мастеров, они захотели (и смогли) сделать актуальной античную тему, но иначе, нежели это совершил однажды Микеланджело. Они прочли античность вновь – применимо к своему времени.

Их совместными усилиями был создан новый пантеон ценностей, лабораторным путем выведенное новое Возрождение, не похожее на прежнее – специально для нового обывателя из реторты вывели новую мифологию, интерпретировали историческое наследие заново. Создали новый героизм, но не в оскорбительной форме – без обидного целеполагания.

Тяга мещан к Делакруа была вызвана прежде всего тем, что Эжен Делакруа, великий художник, творец прекрасного, свел счеты с директивной культурой прошлых веков, с ханжеским христианством, с доктриной дедов.

Выражаясь коротко, Эжен Делакруа опроверг ренессансную эстетику.

Расставание с Ренессансом произошло уже до него – в философии; Делакруа требовалось закрепить разрыв пластически – сплав античности и христианства (то, ради чего Микеланджело написал плафон Сикстинской капеллы) он старательно рушил, разводил античность и христианство в разные стороны. Он вернул бездушность титанам и лишил историю ее божественного промысла – история снова стала тем, чем была в античности, тем, чем ее видел буржуа: набором случайных сделок. И Делакруа представил весь этот набор сцен – героический, пестрый, случайный, – чтобы буржуа выбрал себе эпизод по вкусу.

Мещанину, petty bourgeoisie, был подан на стол весь мир – все события истории произошли к его удовольствию, подчеркивая значение его маленькой мещанской жизни. Комедии Лабиша («Соломенная шляпка» и другие) показывают нам этот наивный и самоуверенный характер – все свершения искусства и горные хребты, все дерзания мысли и подводные глубины, все подлунное существует лишь для того, чтобы пришел мещанин и окинул это придирчивым оком.

Знаменитое стихотворение Бодлера «Маяки» – характерный пример освоения культурного наследия эпох гордым обывателем. Некогда Маяковский написал «Смотр французскому искусству» – Владимир Владимирович приехал в Париж и прошелся по выставочным залам, стараясь увидеть, есть ли в современной ему Франции революционное творчество. Не нашел такового – «картины висят как повешенные», но Маяковский зато увидел (за исключением некоторых вещей Пикассо и Фернана Леже) парад мещанских амбиций и красивостей. Вот и Бодлер устроил смотр мировому искусству: что они там приготовили героического за минувшие века? Про каждого значительного художника Бодлер написал бурное четверостишие. Эти характеристики: «царь галерников – грустный и желчный Пюже», «в блеск безумного бала влюбленный Ватто», «Микеланджело – мир грандиозных видений», «Рубенс – море забвенья, бродилище плоти» и тд. – не особенно глубоки. Стихотворение пошлое, но поколения любителей прекрасного им восхищаются, миллионы горожан воспитаны на видении Бодлера, хотя такое стихотворение могло бы выйти из-под пера Пьера Скрипкина, да, в сущности, современные колумнисты примерно так и пишут.

Торжество третьего сословия – вот великая тема Новейшей европейской истории, и мещанин на баррикаде (а Делакруа воспел именно эту, мещанскую, баррикаду и никакую иную) стоит до сих пор на передовой, не подпуская никого к отвоеванной вершине. Присыпкин и Подсекальников, российский менеджер-правозащитник, гламурный авангардист – они говорят примерно об одном и том же: они приспосабливают героизм предыдущих эпох под свой умеренный масштаб.

Мещанин не может пережить трагедию, не может совершить подвига, но всегда можно и то, и другое позаимствовать. Требуется немногое – отменить реальную революцию, а на ее место подложить манифестацию в защиту снижения налогов. И поколения филистеров будут считать символом свободы полуобнаженную даму на мещанской баррикаде 30-го года, а что расстрелы 48-го прошли незамеченными – ну, так мы же не буквоеды. Революция отныне будет почти как настоящая, пафос будет почти искренний. Франсиско Гойя написал «Расстрел 3-го мая» про свою, про испанскую, про подлинную трагедию – в Мадриде было подавлено восстание против Бонапарта, повстанцев расстреляли французские войска. И вот вслед за Гойей французский художник, любимец публики Эдуард Манэ пишет «Расстрел императора Максимилиана» – и перед нами практически тот же Гойя, тона картины драматические и жесты персонажей пафосные (у Манэ был «испанский цикл», он пережил увлечение Гойей, лиловыми и черными «испанскими» тонами).

Эдуард Манэ берет чужую трагедию напрокат, толком не зная предмет: где-то за океаном событие, расстрел, драма! В далекой Мексике расстреляли марионеточного императора Максимилиана, ставленника Луи Наполеона, протеже его властной супруги Евгении Монтихо. Несчастный дурачок, жертва интернациональных интриг и колониальных аппетитов, изображен в такой же белой рубахе, что и повстанец Гойи – и миллионы зрителей смотрят на бессмысленную картину, сравнивая раскаленную страсть и боль испанца Гойи и равнодушный мазок бульвардье Мане. Впоследствии такой жанр – скорбь по поводу малоизвестной политической коллизии – станет популярным; в Советском Союзе писали полотна, поддерживая Кубу и Ольстер, хотя мало кто из советских живописцев мог бы объяснить, чем Гавана отличается от Белфаста.

Большинство картин Делакруа проходят по тому же ведомству – холодные страсти графа Монте-Кристо, пересказывающего мировую историю за кальяном. Художник говорит нам о вещах (взятие Константинополя, битва при Пуатье, резня на Хиосе), которые не значат для него ничего. Он говорит много, но лиц героев в памяти не удержать. И разве это важно? Никто всерьез не отличает расстрел никчемного императора Мексики от охоты на львов – это абсолютно то же самое.

Делакруа не создал лица своего героя по той простой причине, что мещанин в принципе не имеет лица, но зато он готов позаимствовать лицо у любого из тех, кто составляет славу человечества. Мещанин как актер перенимает маски героев предыдущих эпох, он рядится то в античную тогу, то в серый походный сюртук императора, то в доспехи рыцаря, то в желтую кофту поэта, а своего собственного облика он не имеет. Фантом – вот главный герой победившего мещанства, но это воинственный фантом.

Так создавалось искусство Нового времени, истребляя идею Ренессанса в прошлом Запада, старательно заменяя эстетику Микеланджело эстетикой Рубенса, драпируя подмену многочисленными букетами, одалисками, охотами. Так выстраивалась новая иерархия, заказанная средним классом, и существует новый Микеланджело, который ее построил. Этим героем был Эжен Делакруа, виртуозный парижский живописец.

Заданная им иерархия ценностей властвует до сих пор – отчаянные попытки Ван Гога, Сезанна, Пикассо, Маяковского сместить вектор движения пока ни к чему не привели.

Мы все еще живем в то время, когда главным законодателем вкусов остается Наполеон Третий, а идеалом свободного гражданина является охота на львов в Марокко.