«Христианский гуманизм» – сочетание двух понятий уже звучит как утверждение противоречивой позиции: как можно следовать вере в Бога и одновременно возвеличивать человека? Как можно заниматься обустройством земного рая, если имеется жизнь вечная? Мир, как часто напоминают проповедники, во зле лежит и человек – сосуд греховный, гуманизм не может быть религиозным, а поиск рая на земле – вполне христианским. Христианский догматик возмутится, светский интеллектуал отмахнётся. Наука есть постоянное сомнение, вера – незыблемый обряд; обряд и сомнение – несовместимы; надо или повторять за священником слова молитвы, или придумать свою собственную; но будет ли эта молитва религиозной?

Тем не менее в истории европейской мысли существовали мыслители, именовавшие себя христианскими гуманистами, они спорили одновременно и с властью светской, и с властью духовной, и с отцами церкви, и с императорами. Города будущего, которые они оставили нам в проектах, напоминают одновременно и церковь первых христиан, и коммуну, и лабораторию учёного.

Причём утопии христианских гуманистов – даже не самый радикальный пример. Само марксистское учение о грядущем коммунизме некоторые толкуют как инвариант религиозной иудейской мысли: есть рай (это коммунизм), есть избранный народ (пролетариат), есть золотой телец, который следует повергнуть.

При всей антиисторичности этой параллели она не бессмысленна. К тому же ещё задолго до Марксовой утопии о «свободном развитии каждого, которое является условием свободного развития всех» возникла совершенно коммунистическая и одновременно католическая версия рая на земле – это «Утопия» Томаса Мора. Томас Мор был истовым христианином и при этом совершенным коммунистом – такое сочетание, как выясняется из истории, вполне возможно.

В «Утопии» Мора важнее всего понять не то, что автор собственно описал (содержание книги «Утопия» широко известно: описан остров с пятьюдесятью четырьмя городами, планы улиц и дома на острове схожи до неразличимости, существует равное распределение работ, равно и равное распределение благ, золото и деньги отсутствуют; в области личных отношений властвует строгая мораль: жёны и мужья обязаны быть девственниками при вступлении в брак, нравственный долг является единственным побуждением к деятельности – всё это тысячу раз осмеяно как скучная казарма), но куда важнее понять не то, что Мор предлагает, гораздо важнее понять, почему Мор это предлагает.

И ещё важнее то, почему автор, воспевший буйное веселье и неутомимое поглощение пищи, остроты на грани непристойности и вакхические потехи, – почему Франсуа Рабле стал продолжателем Томаса Мора. Рабле тоже написал утопию – и он, как и Мор, тоже был защитником веры.

Да, регламент жизни, предложенный Мором, – монотонный и казарменный, но уж про аббатство Телема, предложенное Рабле в качестве утопической картины жизни, этого не скажешь. В аббатство брали как мужчин, так и женщин, но только обязательно красивых и правильно сложённых, обладающих весёлым нравом и образованностью и, что существенно для Рабле, доброй волей.

На воротах аббатства Телема водрузили девиз содружества: «Делай что хочешь!». Само слово «Телема» по-гречески обозначает понятие «желание» или «воля» – и сколь далеко на первый взгляд кажется такое игривое сообщество людей от коллектива, описанного Мором, где всё подчинено не личной воле, но нравственной необходимости.

Существенно, однако, то, что «добрая воля», по Рабле, может побуждать лишь к нравственным желаниям. Ничего дурного свободный человек пожелать не может в принципе. Абсолютная свобода есть абсолютная нравственность, и это совершенно христианское положение: поскольку зло есть несомненная зависимость человека от дурного (дьявола), то следовать добру – и значит стать свободным. Этот анализ свободной воли как Божественного промысла выводит проект балагура брата Жана (и предельно серьёзного автора книги) на уровень христианского богословия.

В таком утверждении и полемика с протестантизмом (Лютер свободную волю отрицал) и с католической схоластикой (схоласты представили синтез познания и религии, в котором знания выполняли служебную функцию). Проблема свободной воли сделалась самой насущной в поворотный момент христианства – в век Реформации. Если можно освободиться от католической (генеральной) догмы, то как далеко может зайти желание свободы?

Проект Телемского аббатства предложил брат Жан – именно монах и назначен Рабле на роль автора новой утопии; а Рабле, проведший молодость в монастырях, по отношению к уставам монастырей никаких иллюзий не питал. Сказать, что он церковное ханжество презирал, – значит сказать очень мало. И вот Франсуа Рабле создаёт образ монаха-балагура и выпивохи, храбреца в бою, мудреца в беседах (отчасти это автопортрет, но считается, имелся прототип среди знакомых Рабле), и этот монах предлагает Гаргантюа воздвигнуть такое аббатство, которое по всем признакам является прямой противоположностью всем аббатствам, какие только мог наблюдать христианин.

Брат Жан вычерчивает перед мысленным взором Гаргантюа проект в деталях: он описывает и само здание, его колонны, балюстрады, террасы; также описывает обширные сады и интерьеры; указывает размеры и форму окон и прекрасную одежду обитателей, – короче говоря, это вовсе не похоже на чертежи конструктивиста Корбюзье. Не похоже и на план Томаса Мора: каждый домик Утопии имеет один выход на улицу, один выход в маленький палисадник (к слову сказать, бедные районы сегодняшнего Лондона воплощают такой проект вполне).

Можно сказать, что Рабле изображает некий «дворец для избранных» – здесь прообразом выступает платоновская Академия; существенно и то, что прекрасный дом, в котором человек не унижен бытием (а Корбюзье, вслед за коммунистами ХХ века, довёл унижение бытием до гротеска), но человек возвеличен в ранг королей. Всё в окружающем мире подчинено желанию телемита (так именовались жители аббатства): к его услугам плоды сада, музыкальные инструменты, обширная библиотека – и знания, и удовольствия материальной жизни. Рабле не проводит меж ними резкой черты, обладание дарами мира включает в себя всё разом.

Брат Жан описывает распорядок дня телемитов; жители этого уникального аббатства предаются долгим беседам о философии и искусстве, они устраивают поэтические состязания, концерты, пиры, спортивные состязания – и (сам автор поражается тому, что у телемитов так устроилось) разнобоя в желаниях коллектива не возникает. Так, если один телемит говорит: давайте сегодня играть на лютнях, то всем телемитам сразу же хочется именно музыкальных занятий, то есть никто не принуждаем волей другого, но желания свободных душ находятся в вечном гармоничном соответствии.

Но ведь и в реально существовавших монастырях все монахи разом исполняют один обряд – просто у телемитов речь идёт не о молитве, но о творчестве, а побуждение к творчеству равно присуще каждой подлинно свободной душе, считает Рабле. Желание свободной души может лишь соответствовать желанию соседней с ней свободной души – противоречия быть не может, поскольку a priori основано на уважении к другой персоналии.

Рабле описывает то единение свободных воль, какое мы можем сопоставить с категорическим императивом Канта, а также с христианским Раем или с коммунистическим проектом Маркса, где «свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех». Насколько это явление (совпадение свободных воль) реально существует, мы не в силах сказать: категорический императив – это лишь пожелание, коммунизм пока ещё не построен, а свидетельств о райской жизни мы имеем немного – разве что Данте описывает подробности. Судя по этим описаниям, Рабле и Маркс недалеки от истины.

Существует мнение (его однажды высказал историк Лефевр), что проект утопического аббатства, предложенный Рабле, является своего рода проектом «аристократического коммунизма». Лефевр объявил Рабле продолжателем Томаса Мора, а проект аббатства Телема таким образом становится теологическим вариантом коммунизма – никак не следует забывать, что это сообщество свободных воль создано в аббатстве и, по мнению автора, именно такая неограниченная (а на самом деле ограниченная доброй волей) свобода творчества и является подлинным служением Христу.

В книге «Двойная спираль истории» Карла Кантора проведена потрясающая параллель между Пантагрюэлем и его двенадцатью друзьями (Панургом, Эпистемоном, братом Жаном, Эфсфеном, Гимнастом, Карпалимом и т.д.) и Христом и двенадцатью апостолами. Автор «Двойной спирали истории» настаивает на том, что Рабле предложил проект поновления Завета, причём такой, который не имел ничего общего с нахлынувшей в ту пору на христианскую Европу Реформацией (то есть с протестантизмом).

Ещё раз повторю: мало понять устройство описанных Мором и Рабле утопий (острова Утопия и аббатства Телема) – существенно важнее понять, почему и в какое время и для чего авторы предложили эти проекты бытия.

1

То было время глубокого кризиса церкви, религиозной догмы как таковой. Не только торговля индульгенциями (осмеяние этого института Лютером не нуждается в повторении), но инквизиция, борьба с ересями, истребление инакомыслящих (назову лишь Крестовый поход против альбигойцев и резню христиан-катаров в Каркассоне) – всё это снизило авторитет христианской церкви до уровня феодальной власти. Сказать так – недостаточно: пострадал универсальный проект бытия, исчезло единство цели, был утрачен общий план развития европейского мира, который Плотин вслед за Платоном именовал эйдосом и который содержал единое для всех нравственное начало. Утрата общего плана – есть несомненная общеевропейская катастрофа.

Гаргантюа и ошарашенные масштабом его личности парижане. Иллюстрация 1873 года

Гаргантюа и ошарашенные масштабом его личности парижане. Иллюстрация 1873 года

Сегодня такое утверждение должно быть особенно понятно, когда мы воочию наблюдаем период кризиса другого «общего сценария» – демократии; мы становимся свидетелями того, как колеблется авторитет объединённой общим демократическим планом Европы. И сегодня, как и тогда (как неоднократно случалось в истории Европы), общая генеральная идея распадается на множество узконациональных доктрин.

Но вообразите себе Европу, объединённую общим христианским учением и авторитетом церкви, которая постепенно теряет авторитет, – и вдруг тезис «нет ни эллина, ни иудея» терпит крах. Толкование посланий святого Павла – краеугольная тема диспутов. И, кажется, общую концепцию уже не удержать.

В XII–XIII веках христианство было буквально спасено нищенствующими орденами, прежде всего францисканцами и доминиканцами. Однако спустя короткое время доминиканцы стали инквизиторами. Идеология – тень идеи – способна погрузить идею во мрак, это общее правило. Так произошло и с христианской церковью.

Закономерно, что общий церковный догмат был однажды взорван изнутри Реформацией; но Мор, Эразм и Рабле поставили вопрос иначе. Вот как звучит их вопрос: возможно ли обновление религии вне национальных трактовок христианства? Возможно ли избежать национализма при изменении христианской генеральной доктрины на национальные церкви? Возможно ли сохранить универсальную истину и не стать рабом новой догмы, на этот раз ещё худшей, националистической? Возможно ли сохранить вектор движения к Раю, но без той директивы церкви, которая опорочена, сохранив, однако, единство? Ещё короче: может ли быть католицизм понят как «общечеловеческая нравственная ценность», ведущая к обществу равных? Об этом они и написали свои главные – утопические труды: «Утопию», «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Диатрибу, или Рассуждение о свободе воли».

2

«Общество равных» – на этом термине следует задержать внимание. Рабле, Мор, Эразм понимали равенство по-разному, хотя в едином, общем направлении – они не принимали порабощения догмой и одним человеком другого. Однако Мор видел равенство в общем труде, и человек был принуждён (по Мору) к труду общим нравственным долгом. Рабле же считал, что созидание находится в природе человека и если вооружить индивида свободой, избавить от идеологической зависимости, то труд станет не обязанностью, но творчеством.

Собственно, по Рабле, труд есть одна из естественных функций абсолютной свободы. Эразм, оспоривший лютеранские доктрины принуждения воли к религиозному повиновению, во многом стал учителем для Рабле.

Томас Мор

Томас Мор

Если Томаса Мора часто (и заслуженно) называют предтечей коммунизма, то про Эразма и Рабле сказать такого нельзя. Они были гуманистами в том первичном смысле этого слова, в каком человеческая природа Христа обсуждалась на Соборах, рассматривалась Пико делла Мирандолой или, например, Толстым (пошедшим далее прочих – русский мыслитель признавал в Христе просто лишь мудрого человека). Эразм, Рабле и Мор оставались католиками, не принимавшими национальной трактовки христианства.

Как не вспомнить девиз Телемской обители – стихотворный девиз, ибо весёлая книга Рабле изобилует серьёзнейшими стихами?

…Входите к нам вы, кем завет Христов

от лжи веков очищен был впервые,

Да защитит вас наш надёжный кров

От злых попов, кто яд фальшивых слов

Всегда готов вливать в сердца людские…

Существенно то, что обличение «злых попов» направлено не только против католического лицемерия и торговцев индульгенциями, но и против протестантских ханжеских пасторов. Этот девиз – призыв к обновлению церкви, но вовсе не в духе Реформации! Наоборот! Телемская обитель – прямая противоположность протестантскому пуризму и воздержанию, Телема есть образец совершенной раскрепощённости и абсолютной свободы личной воли – столь ненавистных для протестанта свойств.

Брат Жан специально настаивает на том, чтобы каждый пункт монастырского устава был изменён до совершенной противоположности: если обычные монастыри запрещено покидать, то Телемскую обитель каждый может оставить когда ему вздумается; если монахам обычных монастырей запрещён брак, то телемиты вольны заключать брачные союзы и любить друг друга в том числе и физически и т.д. Телема – это исключительно удобное и роскошное здание, Рабле указывает, что обитель Телема роскошью превосходила Шамбор, замок Франциска Первого.

Часто возникает вопрос: если бы не щедрое меценатство Гаргантюа, на что жили бы телемиты? Как появлялись бы их наряды, мебель, еда, музыкальные инструменты? Одно из крыльев Телемского аббатства отведено для проживания свободных (тоже свободных!) ремесленников – там работают (пока хотят и не принуждаемо!) швеи и краснодеревщики, повара и каменщики. Сами телемиты предаются высокому досугу – совершенно в аристотелевском смысле этого слова; они – творцы высоких идей.

И вот возникает вопрос: а если бы не Гаргантюа, как такое было бы возможно? В случае равенства, предложенного Мором, всё понятно: все люди обязаны работать, каждый на своём месте, золото – презренно (на острове Утопия в золотые цепи заковывали преступников), но телемиты не отказались от роскоши – они шокировали роскошью пуританское воспитание.

Франсуа Рабле

Франсуа Рабле

Впрочем, труд по необходимости на острове Утопия не устраивал многих читателей Мора; поскольку весь план представал химерическим, то от принуждения к труду хотелось отказаться в первую очередь.

Несколько гротескно преподнёс план островной республики Гонзало, шекспировский персонаж из пьесы «Буря», друг Просперо:

Я отменил бы всякую торговлю,

Чиновников, судей я упразднил бы,

Науками никто б не занимался,

Я б уничтожил бедность и богатство,

Здесь не было бы ни рабов, ни слуг,

Ни виноградарей, ни землепашцев,

Ни прав наследственных, ни договоров,

Ни огораживания земель.

Никто бы не трудился. Ни мужчины,

Ни женщины. Не ведали бы люди

Металлов, хлеба, масла и вина,

Но были бы чисты. Никто над ними

Не властвовал бы.

Такое предложение анархического государства, ликвидировавшего неравенство за счёт возвращения к природе, стало единственной реакцией Шекспира на моровскую утопию, которую он отлично знал. Бесполезность плана Гонзало самоочевидна, хотя это и не вполне пародия на «Утопию» Мора. Просто остров волшебника Просперо (утопия Шекспира) существует вне истории, на острове не строят, а пребывают.

Однако обитатели аббатства Телема трудились, и трудились ежечасно, – они творили. За счёт чего высокий досуг возможен?

Ответ на каверзный вопрос проще, чем кажется вначале. Собственно, даже Маркс предсказывал возникновение коммунизма на плечах промышленных революций и организации машинного труда, на основании прогресса, который будет достигнут при капитализме. Освободившийся пролетариат (по Марксу) не только потому становится свободен, что присваивает себе орудия производства, но также и потому, что технический прогресс делает эти орудия производства автоматическими. С киркой и мотыгой коммунизма не построишь – можно построить лишь Беломорканал.

Собственно, Гаргантюа (в некотором роде бог-отец пятикнижия Рабле) выступает здесь в роли технического прогресса.

Утопический план Рабле (вернёмся к термину «аристократический коммунизм» с полным пониманием условности такового) основан на творческом характере свободной личности – и единой для всех веры в свободную и добрую волю.

3

Феномен свободной воли, как утверждает Эразм и за ним следом Рабле, и есть главное оружие христианского воина. Сказать такое в век Реформации, когда все, в первую очередь Лютер, прокламировали категорию необходимости, – революционно. А у революционного мыслителя, как мы все знаем, должна быть аудитория – так сказать, свой пролетариат. Но такой аудитории у христианских гуманистов не было.

Эразм Роттердамский

Эразм Роттердамский

Эразм Роттердамский, Томас Мор, Франсуа Рабле жили в разных странах, встречались нечасто. Рабле, например, Эразма никогда не видел, с Мором полемизировал заочно; Мор с Эразмом называли себя сокровенными друзьями, но их встречи были недолгими. Художник Гольбейн, нарисовавший много раз обоих, ни разу не видел их вместе; нет портрета, на котором Томас Мор и Эразм Роттердамский изображены рядом. Эразм покинул Оксфорд (где виделся с Мором), отказался от университетской кафедры.

Часто говорят про «круг Эразма», но в действительности общества единомышленников среди гуманистов Севера не напоминали знакомые нам по новейшей истории кружки. Ни кружок поэтов-символистов, который, что ни ночь, собирался на «башне» Вячеслава Иванова, ни компания сюрреалистов, ежедневно заседающая в кабаре «Вольтер», никак не похожи на союз христианских гуманистов XVI века.

Это не походило на современные интеллектуальные посиделки с вечным разговором о главном и ни о чём. О «главном» те люди думали в библиотеках, головы от книги не поднимали, выражали себя на бумаге, а не в болтовне; а кружка единомышленников как такового не было. Эразм скитался, какой тут круг? Существовал очевидный «круг» оксфордского просветителя, теолога и реформатора Джона Колета, впоследствии настоятеля собора Св. Павла, того Колета, который и соединил Мора с Эразмом, но об этом чуть ниже.

Христианских гуманистов (учёных-просветителей, которые отмежевались от схоластов, но вместе с тем сохранили их проблематику: анализ Писания и науки одновременно) было немного, и они были разбросаны по Европе, охваченной религиозными войнами и национальными распрями, крестьянскими бунтами и движением больших захватнических армий. Жили в разных странах: Рабле во Франции, причём скитался из города в город; Мор – в Англии; Эразм перемещался из Бургундии, Германии и Англии в Швейцарию, свою национальность определить затруднялся.

И однако интеллектуальная связь их настолько крепка (Рабле в письмах называл Эразма отцом – см. письмо от 1532 года), что сегодня мы можем говорить о том, что существовало особое учение, как существует школа Пифагора, академия перипатетиков или платоновская Академия во Флоренции.

Северный Ренессанс – явление диффузное в отличие от Ренессанса итальянского, и собрать представителей в одном месте было невозможно по понятной причине. Северный Ренессанс запоздал по отношению к своему итальянскому собрату, в отличие от последнего носил не светский, а религиозный характер. Существование северного Ренессанса следует рассматривать в связи с радикальным сдвигом в религиозном сознании Европы, и перемещения северных гуманистов по территории Европы связаны с движением религиозных толп и учинённых религиозными распрями войн.

Итальянский гуманизм – это светское движение выдающихся умов, ищущих синтез античности и христианства; северный Ренессанс светского характера не знал – оттого столь трагичны характеры его гуманистов: они оказались на перепутье. Они были вовлечены в религиозную полемику и сами становились проповедниками, причём часто опальными. Они были одиночками, а мечтали об общем плане для развития человечества.

4

Говоря о влиянии итальянского гуманизма на северную школу, нельзя обойти так называемых «оксфордских реформаторов», прежде всего Джона Колета. Посредничество последнего познакомило Эразма и Мора с трудами Марсилио Фичино и Пико делла Мирандолы. Без фигуры Колета не обойтись в понимании того, чем вдохновлялась утопия Мора и Эразма, а через Эразма – проект Рабле. Это поворотный пункт гуманистической мысли Европы; некоторые учёные отсчитывают возникновение «нового мышления» с 1496 года, с года знакомства Эразма с Колетом (с Мором Колет был в одном и том же Оксфордском университете).

Колет был старше обоих – ко времени знакомства с Эразмом уже совершил паломничество по Италии; существенно время, когда Колет оказался в Италии, а именно 1496 год. Это время крушения Ренессанса. Лоренцо Медичи уже умер (1492), уникальная республика прекратила существование, Колет приехал во Флоренцию, находящуюся под властью Савонаролы – страстного проповедника, разоблачившего гуманизм флорентийского Возрождения как искушение.

Под влияние Савонаролы попал даже такой ум, как Фичино, а язычник (он сам себя так называл) и платоник Мирандола принял христианское крещение и отрёкся от ранних работ (подобно художнику Боттичелли, заметим в скобках).

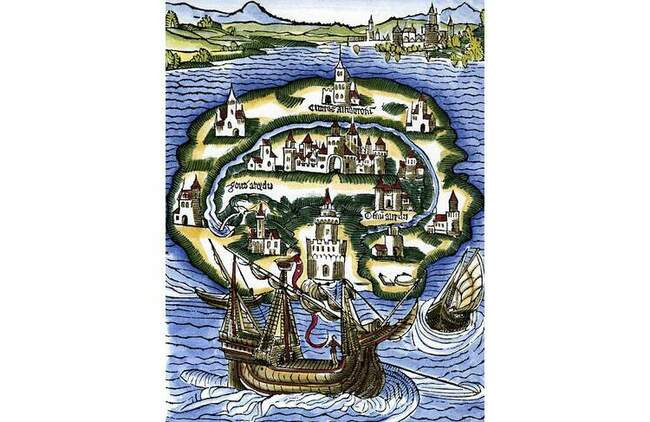

Версия рая на земле по Томасу Мору

Версия рая на земле по Томасу Мору

Фра Джироламо Савонарола, доминиканец, настоятель монастыря Святого Марка во Флоренции, царил в городе как интеллектуальный авторитет и как непосредственный правитель города («наместник Христа» в «республике Христа»). Не будет большим преувеличением сказать, что Савонарола сыграл роль итальянского Лютера, прото-Лютера в Европе, порицая разврат Ватикана, осуждая отпадение от подлинного Евангелия. Джон Колет восхитился его прямотой, привёз в Оксфорд и увлечение античностью (он был знатоком Платона), и восторг перед Савонаролой – так что, сказать, что идеи флорентийского гуманизма были принесены Колетом на Север, было бы неточно.

Он привёз антитезу Ренессансу, тексты «прозревшего» Пико (их переводил потом Томас Мор), и сам, в своих проповедях, а Колет был священником прежде всего, он возродил страсть Савонаролы. Вот в какой редакции получил Эразм представление об итальянском гуманизме, и он должен был переосмыслить, насколько всё это истинно.

Точь-в-точь как северные художники, которые ехали в Италию, чтобы освоить итальянский колорит и дух свободы Флоренции, Эразм сам отправился в Италию, и хотя он приехал уже на пепелище Ренессанса, но выводы, которые сделал он сам, были обратны выводам Колета.

Уместно будет упомянуть, что между Колетом и Эразмом состоялся спор, ставший широко известным, по поводу толкования Писания.

Эразм считал, что недостаток знания реального текста Колет заменяет мистицизмом и фанатизмом и, несмотря на то что Колет выступил в своё время критиком схоластики, сам он становится в известной мере схоластом наоборот. Фактически проповеди Колета напоминают проповеди Савонаролы.

Эразм оказался в положении, противоречивость которого и вообразить сложно: он отрицал одновременно и лицемерие современного ему католицизма, и порицал националистический характер идущей Реформации, и не мог видеть в качестве альтернативы пример Колета, который и сам был против протестантизма и католицизма, но заменил их своего рода мистическим фанатизмом. Из проповедей Колета фактически рождалось англиканство, предвосхищая реформы Генриха Восьмого, которые стоили жизни Мору.

Эразм принял единственно возможное решение – он выступил один против всех. Не было в истории европейской мысли более отчаянного поступка, нежели написание «Диатрибы» (в переводе – «Невозможное») –рассуждения о свободе воли.

5

Эразм переводит заново Священное Писание, редактируя так называемую Вульгату, перевод святого Иеронима, который считался каноническим. Эразм редактирует латинский текст и издаёт (что невероятно) текст Евангелия на греческом, что вызывает негодование всех. На этот труд у него уходит двенадцать лет, и, по его собственным словам, редакция перевода Иеронима стоила ему больших усилий, чем Иерониму написание. Смысл поступка в том, что (согласно Эразму) национальные трактовки неточного латинского перевода Иеронима усугубляют неточности. Хотите следовать подлинной мысли Спасителя, а не католической догме? Извольте. Но тогда и впрямь обращайтесь к оригиналу. И Эразм учит греческий и иврит.

Вы считаете себя свободными – на основании упорного невежества? Нет, вы обязаны понять то, о чём говорите.

Так, как Эразм, о свободе воли говорили и Лоренцо Валла и Марсилио Фичино, но проблематика Северной Европы в условиях Реформации была иной. В странах, где пересматривали универсальную идею католичества ради национального религиозного дискурса, вопрос свободы воли формулировался иначе. Эразм стал говорить о той изначальной вере в Благую весть, которая основана на сознательном выборе самого человека.

Анализируя подлинный текст Писания, Эразм постоянно указывает на частицу «если» – «если ты… тогда…». Это подразумевает возможность самому принять решение. Спаситель постоянно взывает к человеку: ты сам обязан сделать выбор! Не необходимость подчинения, но лишь личная добрая воля может спасти.

Мора, Эразма и Рабле религиозная полемика занимала в не меньшей степени, чем философия; строго говоря, они философами (в узком профессиональном понимании слова) не были. Бертран Рассел, скрупулёзный британский историк философии, включил их в свою «Историю западной философии» скорее из милости и в некотором роде насмешливо, и лишь в связи с их несомненным влиянием на общество, однако отнюдь не связанным с философией.

Рассел был убеждённым атеистом (см. его книгу «Почему я не христианин»), для него философия религиозная представлялась не вполне научной дисциплиной. Почему Бертран Рассел относился с высокомерной иронией к Эразму (особенно) и к Мору (чуть менее) – вполне понятно. Рассел презирал любые генеральные проекты – он равно ненавидел коммунизм и был нетерпим по отношению к христианству. Усилие Эразма вообще для Рассела не представляло интереса. А Томас Мор пытался объединить крайности: католичество (Рассел ненавидел католичество со всей яростью уроженца протестантской страны) с коммунизмом (см. статью Рассела о большевизме) – это представляется английскому позитивисту безумием.

Тем не менее (сколь бы авторитетно ни было мнение Рассела) Эразм и Мор сделали для философии не менее, но, возможно, более современных им схоластов и оксфордских номиналистов – они соединили идею Бога и доктрину христианской добродетели с идеей социального равенства; они объединили феномен научного познания действительности со служением высшей добродетели; объявили (прежде всего Эразм и за ним Рабле) свободную волю единственным условием христианской добродетели; Лютер говорил о подчинении нравственного закона необходимости; Эразм ему возразил: осознанный выбор добра – вот что делает человека человеком.

В осознанном выборе христианства и состояла утопия северного Ренессанса.

6

Уместно (хоть и немного вычурно) сравнить стиль мышления христианских гуманистов Северной Европы со стилем живописи Северной Европы – с бургундской школой XVI века. Это одновременно и крайне подробное, въедливое, детализированное письмо, сугубая материальность в тех деталях, которые итальянский живописец просто опускает как незначительную подробность бренного бытия, и одновременно с этим назидательный, теологически-дидактический характер картин.

Итальянское ренессансное письмо не поучает зрителя; итальянский гуманизм традиционно считался безбожным. Наиболее радикальную критику вслед за Савонаролой нам представил А.Ф. Лосев, считающий итальянский Ренессанс едва ли не сатанизмом, даже апологет Ренессанса Якоб Буркхардт высказывался в том смысле, что христианское начало у итальянских мыслителей подавлено античным каноном красоты. Итальянцев (даже на бытовом уровне) северная мораль не считала нравственными – вспомните итальянских злодеев шекспировских трагедий, начиная с Яго, вспомните итальянских интриганов у Диккенса.

Светская трактовка евангельского сюжета, столь свойственная итальянскому высокому Ренессансу (возлюбленная Джулиано Медичи изображена попеременно то Венерой, то Мадонной, то Весной), не оказала услуги в укреплении веры. Разоблачённый однажды доминиканцем Савонаролой как безбожное служение суете, итальянский гуманизм – усилиями реформаторов – оказался как бы отлучён от проблем церкви. И первым пострадавшим лицом выступила эстетика. Рискну сказать, что, если бы не Джон Колет, привнёсший в Англию пафос Савонаролы, не исключено, что эстетика Англии оказалась бы иной.

Но случилось обратное: универсальные ценности, которые так ясно являет нам Микеланджело, были поколеблены – и единой эстетики не стало; великая Сикстинская капелла, являющая нам торжество универсального понимания мира, оказалась одной из трактовок бытия; Европа взорвалась насмешкой над католическим пустословием: насмешкой въедливых немцев-лютеран, голландцев-анабаптистов, швейцарцев-кальвинистов, болгар-богомилов и т.д.; нет числа сектам.

И в этот самый момент истории, а этот миг страшен тем, что утерян моральный абсолют, который подменили национальной моралью, потребностью данной нации, правдой отдельного народа, – в этот момент появляются Эразм Роттердамский, Томас Мор и Франсуа Рабле.

7

Пафос мистической, экстатически пережитой национальной трактовки христианства был Эразму совершенно чужд – именно это он увидел в проповедях Джона Колета. Оппонируя ему, Эразм как бы оппонировал самому Джироламо Савонароле.

Переписка Эразма Роттердамского с Джоном Колетом таким образом предвосхищает его переписку с Мартином Лютером – ту самую переписку в, которой стал вопрос о свободе воли.

Именно переписка Эразм – Лютер (а до неё Эразм – Колет) является центральным моментом для понимания феномена христианского гуманизма.

И если учесть это, то утопии Мора и Рабле станут нам намного яснее.

Эразм, Мор и Рабле в полемике с Реформацией утвердили то, что было утрачено в Тоскане.

Казалось, ничто уже не спасёт общую христианскую идею, утрачена навсегда надежда на общую цель. Но христианские гуманисты сказали буквально следующее: единое христианство спасёт общий социальный проект. А Томас Мор громко прибавил к этому слово «коммунизм».

Спустя четыреста лет, анализируя их деятельность, Рассел не нашёл в религиозном аспекте деятельности Эразма ничего стоящего внимания и удостоил труд Эразма «Оружие христианского воина» лишь одной строчки, а книга «Разговоры запросто» вызвала его насмешку – но попробуйте сегодня увидеть: Эразм (в условиях нескончаемых религиозных войн) выдвигает 22 общих (!) христианских правила, которые оставляют в стороне мораль национальной религии.

Разумеется, эта книга написана не для солдат и не посвящена военным действиям, эта книга – руководство для государей, считается, что написана для Карла Пятого, объединявшего в тот момент Европу. Трудно представить нечто более необходимое. Рассел не хотел видеть и того, что «Разговоры запросто» (иной перевод – «Домашние беседы»), которые отнюдь не просты – все житейские темы, выдвинутые протестантизмом на первый план вопреки католическим генеральным проектам, Эразм перевёл в латинский диалог.

Вообще, Эразм превратил латынь в разговорный язык, противопоставив её таким образом многочисленным национальным языкам, наречиям и диалектам. То была утопия на грамматическом, филологическом уровне – показать, что главным языком является тот, который все прочие соединяет в себе. Эразм показал, что нет «домашней» и «простой» темы, но именно о домашнем и «низменном» следует говорить на высоком языке латыни.

Разве не о том же самом говорит и Брейгель в картине «Нидерландские пословицы» (кстати, иллюстрирующей сочинение Эразма), в которой уравнивает бытовую нелепицу с мистерией бытия? Вспомните в этой связи и творчество Маяковского, который личную любовь приравнял к общечеловеческой, и тогда пафос Эразма станет более понятен. Эразм ни в коем случае не хотел считать себя теологом (да и не был таковым). Известна его реакция на мученическую смерть Мора: как жаль, что он столь тесно связал себя с догматами теологии – я бы теологом стать не хотел.

В этом высказывании есть доля лукавства; Мор выбрал защиту католической веры в качестве «оружия христианского воина» – употребим здесь метафору самого Эразма. Полагаю, Мору как частному лицу было безразлично, получит Генрих Восьмой развод или нет, женится король на Анне Болейн или нет; но Мор был человеком, блюдущим единую мораль и единый нравственный закон, – он не мог поступиться убеждением, что не бывает национальной морали, национальной религии, национальной истины.

Ради утверждения универсальной истины Мор и шёл на плаху – это не вполне теология; это убеждение в том, что правда – одна. Эразм, по счастью, не попал между жерновами протестантизма и прихоти королей – он менял города и страны, едва лишь чувствовал приближение тоталитарной идеологии, национальной религии.

Он совершил иной подвиг, не уступающий подвигу Мора, – в одиночку, без поддержки школы, религиозной секты, монастыря, университета или кружка единомышленников, будучи совершенно свободной и одинокой личностью, он провозгласил путь христианской религии, отличной как от католической догмы, так и от протестантизма.

В этом состоял и подвиг Рабле: христианские гуманисты мечтали возродить итальянское Возрождение – ведь они были его учениками. Они мечтали вернуть ту удивительную флорентийскую секунду, которая соединила в одном городе в один день величайших мыслителей человечества – и те выработали общий универсальный язык, но только христианские гуманисты северного Ренессанса мечтали сделать такую «Флоренцию», которая объединила бы весь христианский мир, сделать её всеобщим достоянием.

8

Трудно назвать факт, поражающий воображение более, нежели то простое сведение, что Микеланджело, Леонардо, Рафаэль и Мантенья жили одновременно в одной и той же стране, причём на сравнительно недальнем расстоянии друг от друга. Глубина Маракотовой бездны и высота Гималаев не столь удивительны, как то, что столь гениальные умы существовали одновременно: кажется, что атмосфера не способна выдержать такое напряжение мысли, такую концентрацию духа, это практически противоестественно. Однако это было именно так.

Ведь правда так случилось однажды: действительно существовала Флорентийская республика Лоренцо Медичи, где правил философ и создал двор, состоящий из философов, поэтов и художников; и они вершили правосудие и вели просвещённые беседы, – да, так и было! В несовершенном феодальном обществе, где была и бедность, и бунты чомпи (так называли цех сукновалов), несмотря на окружающую объективную реальность (как сказал бы последователь материализма), на небольшом пространстве итальянского феодального города лучшие умы человечества – Марсилио Фичино, Лоренцо Валла, Леонардо да Винчи, Пико делла Мирандола, Микеланджело Буонарроти, Анджело Полициано и Сандро Боттичелли придумывали, как устроить совершенный мир. И они не только придумали – они показали, как это бывает на практике.

Они постарались минимизировать угнетение, и если вспомнить, что именно в конце концов вменили Лоренцо как нарушение закона (правитель города продал здание, где должен был быть приют, и напал на соседний город Вольтерра), то по сравнению с иными правителями иных земель Лоренцо можно назвать едва ли не праведником. Флорентийские мудрецы называли себя «гуманистами», то есть они утверждали, что существует «совершенный человек», который воплощает Вселенную.

Давайте, говорили они, опишем свойства такого человека. Он должен быть добродетелен, но упорен в борьбе со злом; он должен следовать христианским заповедям, но не быть фанатиком; он должен научиться сомневаться во всём, чтобы крепче верить в истину. Им ясно виделась преемственность от гармоничной античности – к собственным штудиям: Академию философии назвали платоновской и мудрецы прогуливались, подобно античным перипатетикам, по тосканским холмам, рассуждая об идеальном мире.

На какое-то мгновение померещилось, что совершенный мир гармонии вечен – вот и античная гармония воскресла (потому и называется это время – Возрождение): разве время властно над категориями разума и красоты? Логика Платона плавно перетекла в беседу Фичино и Полициано, из неё родились картины Боттичелли; что может быть логичнее? Альберти рисовал планы идеального города – и такой город строили. Известно, что Флорентийская республика просуществовала недолго; правление Медичи длилось 23 года. А мудрецам мнилось – они создают нечто неуязвимое для тлена.

Эпох, подобных высокому итальянскому Ренессансу, в истории человечества совсем немного – проект Ренессанса (суть проекта в том, что совершенный моральный человек есть микрокосм, представляющий Вселенную полномочно) был стремительно отодвинут в сторону практикой большой истории. Судьба отдельного человека (а Ренессанс – это культура, основанная прежде всего на персонализме) интересовала мало тех правителей, чья задача состояла в освоении и присвоении земного шара, причём тот факт, что наша планета уже была осознана как шар, сообщало завоеваниям особо соблазнительный вектор: можно весь шар обогнуть и взять себе всё.

Гуманист Гамлет, тот говорил так: «Я мог бы замкнуться в скорлупе грецкого ореха», но императору Священной Римской империи нужно было значительно больше. Великий насмешник Рабле описывает аппетиты завоевателя Пикрохола следующим образом:

«…вы захватите все суда и, держась берегов Галисии и Португалии, разграбите всё побережье до самого Лиссабона, а там вы запасётесь всем, что необходимо завоевателю. Испанцы, чёрт их дери, сдадутся, – это известные ротозеи! Вы переплывёте Сивиллин пролив и там на вечную о себе память воздвигнете два столпа, ещё более величественных, чем Геркулесовы, и пролив этот будет впредь именоваться Пикрохоловым морем. А как пройдёте Пикрохолово море, тут вам и Барбаросса покорится…

Вы не преминете захватить королевства Тунисское, Гиппское, Алжирское, Бону, Кирену, всю Барбарию. Далее вы приберёте к рукам Майорку, Менорку, Сардинию, Корсику и другие острова морей Лигурийского и Балеарского. Держась левого берега, вы завладеете всей Нарбоннской Галлией, Провансом, землёй аллоброгов, Генуей, Флоренцией, Луккой, а там уж и до Рима рукой подать. Бедный господин папа умрёт от страха…

Завоевав Италию, вы предаёте разграблению Неаполь, Калабрию, Апулию, Сицилию, а заодно и Мальту»

Это, конечно, гротескное описание императора, но написано с натуры.

Наступила пора империй, географических открытий, захвата невидимых доселе земель и передела земель, находящихся в поле зрения. Эстетика, несмотря на вселенские аппетиты императоров, вселенской быть перестала. Так случилось по той простой причине, что конфликты императоров с папами и спор национальных инвариантов христианства с католичеством исключали единую эстетику и единую этику.

Время Ренессанса – то было время единых понятий. Прекрасное, считала эстетика Ренессанса, – прекрасно всегда, истинное – истинно повсюду. Дюрер учился у Италии южному колориту, а бургундец Рогир ван дер Вейден обучал южан Козимо Туру и Мантенью твёрдой линии. Эстетика веры была единой, истину искали сообща.

Но когда империи сошлись в битве за раздел земного шара, единой системы ценностей уже не стало. Это означало больше чем разлад в правительстве или смену кабинета министров. Это означало буквально следующее: отныне для германского крестьянина и английского землепашца одна и та же вещь и одно и то же правило жизни не являются одинаково красивыми и убедительными. Тогда ещё не было телевизионной пропаганды и газет Геббельса, но пропаганда церкви ничем не уступала, а практика феодальных внушений была такова, что спорить с сеньором выходило накладно.

Папы ссорились с императорами. Впрочем, и сами папы не отличались христианскими добродетелями. Сегодняшнее понятие «коррупция» в XVI веке было столь же актуально. Пришла череда бесплодных крестьянских войн, вызванных поборами, затем настала пора войн религиозных. Пришёл протестантизм, превративший христианство в набор национальных верований, – и что осталось от генерального утверждения Сикстинской капеллы?

В этот момент на сцену истории вышли Эразм, Мор и Рабле – и утвердили генеральный проект бытия ещё раз. Они оспорили националистическую концепцию Лютера, утвердили идею свободной воли и добродетели, понятой как выражение свободной воли. Они утвердили и ещё раз, после итальянских гуманистов, произнесли в полный голос: истина и благо не бывают национальными, но могут быть только общими, для всего человечества. Добро есть неделимое понятие. Правда не бывает одной, а потом другой. Достоинство любого человека есть неприкосновенная драгоценность.

В драме «Сэр Томас Мор» (это в высшей степени загадочное сочинение семи авторов, одним из которых называют Шекспира, выражает то сокровенное почтение, которое английские интеллектуалы испытывают к своему мученику) в уста Томаса Мора вложены следующие слова:

Что если вам придётся

Изгнанниками стать и жить чужими

Во Франции, в Германии, Фландрии,

И там найдёте варварский народ,

Что встретит вас насилием ужасным,

Нигде не даст вам места на земле,

Ножи приставит к горлу и пинать

Вас будет словно псов,

Понравится ли вам такая встреча?

Люди станут в подлинном смысле слова людьми только будучи абсолютно свободными и живя единой семьёй – этому учат и Мор, и Эразм, и Рабле.

Лучшего наследника итальянский гуманизм получить бы не смог.

Было ли сделанное Эразмом, Мором и Рабле утопией, то есть несбыточным идеалом?

Мор был обезглавлен, Эразм почти забыт, а последними словами Рабле, умершего в нищете, были слова: «Я иду искать великое «быть может».

Пройдёт немного времени, и за эту же работу возьмётся Гёте. А потом Маркс. Но и их тоже забудут. Это ведь утопия – соединить античную свободу и христианское служение.

Однако так именно и движется история: от христианского гуманиста к христианскому гуманисту. И никак иначе.