У всякого художника есть свой цвет − как у писателя есть своя интонация. В литературе не спутаешь страстную интонацию Маяковского и негромкий голос Чехова, а в изобразительном искусстве не спутаешь золотой цвет Ван Гога с янтарным цветом Рембрандта. Если собрать все картины одного мастера, то их цвета, смешавшись, создадут общий тон − это и есть индивидуальный цвет художника.

Общий цвет формируется любимой краской живописца (пример «розового» и «голубого» периодов Пикассо очевиден, но есть просто оттенок, который художник использует чаще других) и тем цветом, который образуется от смешения разных красок в нашем глазу. Скажем, пуантилисты не смешивали краски, но ставили на холсте разноцветные точки, а восприятие зрителя само составляет из пестроты − цвет. По этому же принципу смешиваются в нашей памяти разные цвета разных картин − и мы помним общий тон картин Сурикова (землисто-серый) и общий тон картин Петрова-Водкина (прозрачно-голубой).

Поскольку художник − это тот, кто говорит красками, в его речи важна личная, присущая только ему интонация, то есть важен его личный цвет. Такой цвет, характеризующий личность мастера, возникающий в процессе долгой работы, называют словом «карнация». Это не «колорит», то есть это не просто сочетание красок, но то общее состояние цветовой материи, которое передаёт мир художника.

Когда смотрим Рембрандта, в памяти остаётся густой янтарный тон, хотя Рембрандт использовал в своей палитре и зелёный цвет, и красный. Например, в «Ночном дозоре» центральное пятно − красное, в «Блудном сыне» главный персонаж одет в багряный плащ, но помнятся эти картины янтарно-коричневыми. Янтарный цвет Рембрандта − это не просто цвет среды и сумрачного воздуха, это не только цвет времени (см. определение Мандельштама: «Как светотени мученик Рембрандт, я глубоко ушёл в немеющее время»), это в буквальном смысле этого слова цвет души Рембрандта.

В той же степени, в какой энергичная строка Маяковского передаёт душу поэта, цвет картин художника выражает то главное, что он несёт миру: в случае Рембрандта это полумрак молитвы, то чувство, которое вызывает зажжённая в церкви свеча.

Главный цвет Гойи − чернильно-фиолетовый, бархатно-чёрный; это цвет ночи любви и цвет расстрела, цвет плаща идальго, цвет последних фресок в Доме Глухого (их так и называют − «чёрная живопись»), цвет мантильи испанки.

Главный цвет Ван Гога – звеняще-золотой, хотя кипарисы на его холстах зелёные, а виноградники в Арле красные. Это цвет жатвы, спелого колоса, цвет восстания труженика.

Главный цвет Гогена − зелёный; скорее всего, Гоген полагал, что зелёный − это цвет свободы, витальной силы и дерзости.

Все картины Шагала, если собрать все его холсты вместе и вывести общий цветовой знаменатель, образуют глубокий синий, ультрамариновый тон, цвет сияющих небес.

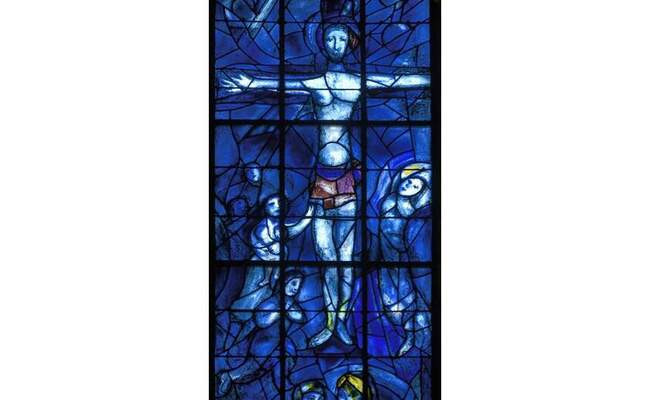

Витражи

Витражи

Он так часто писал ультрамариновые небеса, что этой синей краской затопил всё пространство вокруг себя; но непостижимым образом, даже когда Шагал пишет небо розовым, а летящих по небу героев зелёными, в глазу остаётся воспоминание о голубом. Это потому, что Шагал всегда писал рай, а рай − синего цвета.

Синий цвет у Марка Шагала доходит до крещендо, до такого состояния глубокой синевы, когда уже синее и быть ничего может. В его витражных окнах в Реймском соборе и в церкви Всех Святых в Тудли (Англия), а также в витражах, выполненных для здания ООН, фигуры буквально плавают в синеве, взмывают в синеву, растворяются в ней, воскресают из синевы — стихия синего цвета вообще свойственна витражу, но, кажется, даже во времена Средневековья не было мастера, так любившего синий цвет.

Для Шагала синий − это цвет пространства, разделяющего предметы, цвет воздуха. Вообще, у воздуха цвет бывает разный − он окрашен в цвета предметов, которые находятся далеко. Это всегда проблема − что написать в промежутке между предметами. Художник-реалист напишет то, что видит, а видит он чаще всего серый цвет: так смешиваются оттенки всех предметов. Символист положит тот цвет, который соответствует характеру замысла картины. Фовист напишет цвет, контрастный с цветом объекта.

Витражи

Витражи

А Шагал всегда, в любом случае напишет синий цвет: там, где воздух, − там обязательно синева. Помимо прочего, синий (небеса) − это цвет Богоматери, цвет чистоты, наряду с белым (лилия); поэтому сияющая белизна небосклона − так иногда пишут небесную твердь − она одновременно представляет нам и голубой. Белый цвет − это одна из стадий синего, это ступень в лестнице райского синего.

Для Института искусств в Чикаго Шагал выполнил витраж, состоящий из сотен оттенков голубого, начинающих восхождение от прозрачно-лазоревого и доходящих до глубочайшего ультрамарина. Он словно измерял уровни небес, показывал нам лестницу, по которой восходят к самой предельной синеве.

Марк Шагал создал такое количество росписей в храмах и витражей в соборах, что сказать о художнике Шагале «живописец рая» − значит просто обозначить его профессиональное занятие. Это отнюдь не преувеличение. Но и тогда, когда художник не делал витражей в Реймсе и в соборе Святого Стефана города Майнца, − и тогда он оставался живописцем рая.

Художников легко разделить по тому принципу, какую именно часть конструкции мироздания они изображают: ад, чистилище или рай. Некоторые гении изображают всю конструкцию разом − такие, как Данте или Микеланджело; но, как правило, художник специализируется на одном. Понятно, что это метафора, но когда Георг Гросс рисует концентрационные лагеря, Отто Дикс изображает калек войны, а Дали создаёт уродливые трансформации и провоцирует искушения веры, то мысль об аде возникает у зрителя сама собой.

В конце концов, изображение ада − это одна из задач христианского живописца; таким методом искусство внушает страх Божий, и это одна из задач христианского искусства. Сотни мастеров Средневековья всю свою жизнь изображали ад − именно в дидактических целях. Большинство художников изображают не ад, но чистилище. Собственно говоря, наша земная, реалистически изображённая жизнь и есть чистилище, в котором пропорции блага и злодейства уравновешены.

Человеческая природа сочетает в себе животное и божественное начала − в этом смысле любой реалистический портрет есть изображение поля сражения противоречивых страстей; в ландшафте лица изображают борьбу, свойственную чистилищу. Эрвин Панофский, например, считал, что лоб человека есть метафора горнего, образ купола небес, а всё, что находится ниже губ, рассказывает о жизненном опыте и относится к биологии.

И только очень редкий художник умеет писать и пишет рай. Таким живописцем, очевидно, был Фра Беато Анжелико. Таким художником был Сезанн, постоянно совершающий горнее восхождение (в его случае − ежедневное восхождение на гору Сен-Виктуар); Сезанну трудно давалась дорога. А Шагал был живописцем рая самым естественным образом − ему свойственно было писать счастье и ему присущ ярко-синий цвет небес.

М. Шагал "Праздник Кущей (Суккот)". 1916 год

М. Шагал "Праздник Кущей (Суккот)". 1916 год

Научиться писать чистый синий − очень трудно. Рассказывая о своей витебской юности, художник однажды с поразительной наивностью признался, что помнит не сам город, но заборы города, сплошные серые заборы. Марк Шагал любил Витебск, он был очень сентиментальным человеком, и город первой любви, тот город, в котором он встретил Беллу, для Шагала значил многое, но вот цвета своего родного города Шагал не помнил.

Взгляните на его ранние акварели, а потом закройте глаза и попробуйте вспомнить их цвет. Блекло-коричневые? Серые? Он был скорее графиком, это скорее слегка подкрашенный рисунок, тронутый прозрачной краской. Этот среднеарифметический серый оттенок, и впрямь напоминающий цвет забора, называется благородным словом «гризайль» − Шагал был мастером таких монохромных штудий; в его витебских сериях с бревенчатыми домиками, интерьерами изб цвета немного, а если есть, то это серый цвет.

Шагал тяготился серой краской, не переносил мутный блеклый цвет, столь характерный для московской школы живописи. Московская школа живописи подчинила себе эстетику России − так и княжество Московское стало доминирующим; пристрастия и приёмы московской школы распространились в конце XIX века на всё русское искусство; распространился и серый мутный тон − то был цвет правды.

Реальность ведь действительно серо-бурая, и погода нас не балует, вот и живопись, если она правдивая, должна быть серо-бурая − с этим пафосом работали русские реалисты-передвижники: ушли от академического глянца и пришли к скудной, зато правдивой палитре. В известном смысле передвижники шли путём барбизонцев, но у барбизонцев (у Милле, скажем, или у Добиньи) небеса сияют и трава сверкает, а у передвижника Перова и трава, и небо тусклого оттенка; это потому так, что в Средней полосе России осенняя погода сумрачная, а Перов − правдив. Любопытно то, что Добиньи часто писал в Нормандии, где погода ещё хуже, но писал он яркими цветами.

Московская школа живописи узнаётся сразу − по специальной серо-буро-малиновой краске, положенной неровно, потёками; узнаётся школа по характерной московской «фузе» (так называют средний тон палитры), похожей на грязь распутицы; этот серый оттенок был любимым цветом передвижников; это и карнация картин Репина, и тот удобный оттенок, которым заменяют цвет, когда сложно добиться звонкого цвета. Все ранние работы Шагала почти монохромные, цвет проявлялся в его работах постепенно, цвет точно оттаивал, замороженный − и потом отогретый.

Рассказывая о своих юношеских цветовых впечатлениях, Шагал несколько раз обронил, что живопись Франции потрясла его яркостью, причём он даже не хотел обсуждать классическую французскую живопись, Пуссена или Лоррена, как живопись тёмную; Шагал влюбился в смелость, с какой писали импрессионисты и постимпрессионисты: Сера, Ренуар, Моне, − он был потрясён тем, что можно не стесняясь работать жарким цветом, несмешанной краской.

Сама возможность нарушить правдивость тусклой реальности и положить чистый цвет Шагала поразила. Точно так же чистый цвет парижской школы поразил и другого художника − эмигранта Винсента Ван Гога. Подобно Шагалу, Ван Гог приехал во Францию из тёмной Голландии, где живопись была правдивой, быт тусклым, краски тёмными, картины почти монохромными. Как и Шагал, Ван Гог открывал для себя чистую краску, открывал для себя бесстрашие говорить звонко и ясно.

Важно здесь то, что и Ван Гог, и Шагал не собирались изменить своей установке − писать народ; просто изображения народной жизни (в случае Ван Гога − жизни голландского Нюэнена, в случае Шагала − белорусского Витебска) они перевели в иную цветовую гамму; они как бы пересказали историю не в мелодраматических тонах, а в мажорных, яростных.

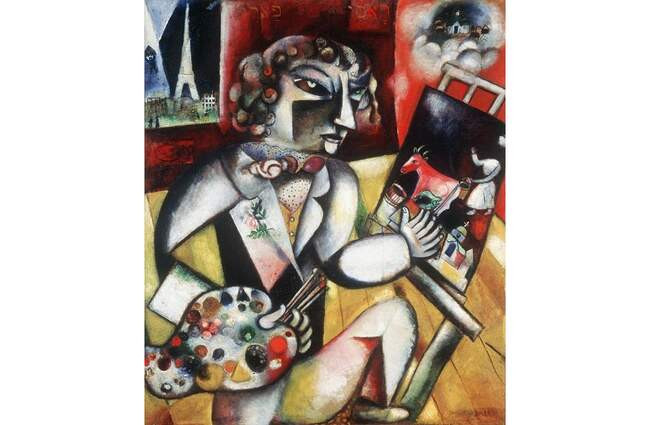

М. Шагал. "Автопортрет с семью пальцами". 1912-1913 год

М. Шагал. "Автопортрет с семью пальцами". 1912-1913 год

Сеятель, написанный Ван Гогом в Арле, такой же крестьянин, как сеятель, написанный им в Голландии; витебская баба, написанная Шагалом в Париже и в Витебске, не меняет своего социального статуса. Но во Франции художники стали писать другими цветами. И тем самым они подняли рассказ о своих героях до обобщения, до символа. Правдивость изображения состоит не в том, чтобы создать объект похожим на среду, которую ты описываешь.

Правдиво рассказать о явлении − не значит уподобиться этому явлению, сострадать − не значит буквально стать тем, кому ты сострадаешь. Прийти к такому умозаключению на уровне рассуждения о палитре − значит решить основной вопрос колористики: от подобий к контрастам − или наоборот. Это вопрос убеждения, в том числе и социального: движешься ты от контрастов к подобиям или от подобий к контрастам.

Применительно к социальной философии это звучало бы так: если ты моральный субъект, ты должен раствориться внутри общества, буквально разделить его судьбу, в том числе и его тяготы и его заблуждения, или ты должен (именно для того, чтобы сохранить возможность суждения и тем самым способность к состраданию) стать отдельным субъектом, наделённым личной волей. Шагал задавал себе этот вопрос неоднократно; отчего-то принято считать Шагала этаким рассеянным мечтателем, чудаком, не задумывающимся о том, что и зачем он делает.

Это неверно − Шагал был человеком рефлексирующим, порой рассудочным. Вопрос миссии художника он формулировал в терминах «народный» и «религиозный». Прозвучит неожиданно, но Шагал считал себя именно «народным» художником, призванным служить людям, а не религии, которую он считал до известной степени декоративным приложением к народной жизни. Это было сказано неоднократно, в том числе и в лекциях и в письмах к католическому философу Маритену, с которым Шагал дружил.

Говоря о Шагале, мы, как правило, оказываемся в плену трёх сплетен. Все они искажают факты: так, мы считаем, что Шагал − авангардист, что он художник, соединивший традиции письма российского и французского, что он певец еврейства и специфически еврейских образов. И то, и другое, и третье не соответствует действительности. Это мифы о художнике.

М. Шагал "Одиночество". 1933 год

М. Шагал "Одиночество". 1933 год

Во-первых, Шагал не авангардист, хотя приписан к авангарду. Со времён выхода знаменитой книги Камиллы Грей, обнаружившей пласт «запретной» русской культуры, Шагала традиционно числят соратником Малевича, Родченко, Поповой и Лисицкого, перечисляют эти имена через запятую. Между тем однородного «авангарда» в революционной России не существовало, и творчество Шагала совершенно консервативно.

Он не был ни «примитивистом», ни «наивным художником», ни «сюрреалистом» − каких только определений ему не давали, чтобы встроить его творчество в авангардные школы. Сдержанные деформации картин (автопортрет с семью пальцами), некоторые преувеличения (люди плывут по воздуху, голова путешествует в пространстве отдельно от тела, маленький жеребёнок виден в животе кобылы) не выходят за рамки классических иконописных приёмов. Нас ведь не смущает в иконах то, что Бог Отец смотрит на Марию с неба, − левитация героев Шагала того же самого свойства. Просто синее небо естественным образом обжито его героями.

В иконописи святые мученики и апостолы традиционно изображаются с орудиями своих пыток: святой Стефан с камнем на голове, а Пётр Мученик с ножом, воткнутым в темя, − это не сюрреализм, всё это действительно с ними произошло. Вот и герои Шагала, потерявшие голову, изображены без головы, но в этом нет ничего, что нарушало бы иконописный приём. Часто композиция картин Шагала буквально напоминает иконописные клейма, причём не столько русской иконописи, сколько латинской.

Пейзаж Витебска был превращён художником в образ Вифлеема; Шагал постоянно воспроизводил на дальних планах своих картин линию деревянных домов, доведённую до графического знака, до символа; он трактовал Витебск как точку исхода, а отъезд оттуда − как бегство в Египет, свою эмиграцию воспринимал в контексте библейской легенды. И в этом тоже нет ничего пионерского, новаторского: решительно все художники Возрождения рассматривали свои родные города как декорации для библейских сюжетов.

Витражи

Витражи

Чимо де Конельяно писал свою родную деревушку и свой родовой замок на каждой картине. Поглядите на любую вещь Конельяно, и вы найдёте на дальнем плане высокие башни − это его поместье. Брейгель поместил рассказ о страстях Христовых в пейзажи Бельгии, а Шагал использовал образ Витебска для классической христианской метафоры.

На картине «Торговец скотом» изображена деревенская сцена: мужик на телеге везёт в город жену, а у жены на плечах агнец. Это сцена есть не что иное, как «Бегство в Египет», а тот факт, что мы видим ещё и жеребёночка, зашевелившегося в животе у кобылы, просто развивает наше представление о чуде: не исключено, говорит Шагал, что и среди животного мира рождается Спаситель.

По всем эстетическим характеристикам творчество Шагала есть продолжение ренессансного символизма. И когда его называют авангардистом или (тем более!) наивным художником, то совершают грубую ошибку. Шагал был автором чрезвычайно искушённым, его композиции продуманны и сложны в классических традициях Кватроченто, а его эстетические взгляды, образы, художественные приёмы противоречат принципам авангарда ХХ века диаметрально. Именно это отличие и послужило причиной эмиграции Шагала из Советской России.

История его исхода общеизвестна, но историю эту уместно повторить: когда Шагала назначили уполномоченным по культуре в Витебске и он стал ректором Витебской академии художеств, он пригласил в преподаватели разных знаменитостей из Москвы. То было время массовых митингов, деклараций, производства наглядной агитации.

Всё это Шагал не любил, а большинство художников всё это очень любили. Один из приехавших в Витебск преподавателей, а именно Казимир Малевич, написал на Шагала донос, обвиняя художника в недостаточной революционности и недостаточной преданности идеям большевизма. Шагал лишился работы, его отозвали в Москву, сделали театральным художником − в те годы театральная деятельность была своего рода ссылкой; так театральным декоратором закончил свою художественную карьеру Татлин.

Марк Шагал некоторое время проработал в театре, а потом уехал из страны. Отъезд Шагала − это первая осознанная эмиграция; в дальнейшем из СССР уехало довольно много художников, первым был Шагал. Причём − и это надо сказать отчётливо − он не убегал от революции, уехал не столько от советской власти, сколько от авангардизма и его казарменной эстетики. Знаменитая фраза «Я уехал в Париж, потому что там даже консьерж разбирается в живописи» подразумевает то, что француз не изменяет свой культурный код по приказу в течение дня; не способен был это сделать и Шагал.

Он любил саму масляную живопись, станковую картину, образное антропоморфное искусство. Он любил гуманистическое искусство − нисколько не стеснялся этого пафоса, часто и страстно про это говорил. Квадраты и полоски Шагал не уважал, марши и монументы не переносил − вот и уехал прочь. Это была не политическая, но эстетическая эмиграция.

При этом никакого симбиоза русско-французской культуры в судьбе художника не произошло. Нельзя сказать, что вот был такой российский еврейский художник, а набрался французских приёмов. Было бы ошибочно утверждать, что Шагал принёс своё русское видение в Париж и там создал оригинальный стиль, соединив два культурных кода.

Шагал − художник поразительно раннего развития; он приехал в Париж − ещё в первый раз, двадцати трёх лет от роду, − уже сложившимся мастером, причём мастером европейской традиционной школы. В Париже не пришлось менять в своём стиле (который сложился к десятым годам) практически ничего; ранние витебские картины с дачной верандой или косогорами скомпонованы с изощрённостью, отличающей парижские работы тридцатых. Латинская пластика − это не благоприобретённое; это его природное свойство − возможно, объяснимое местом рождения.

Белорусский город Витебск в течение трёхсот лет последовательно входил в княжество Литовское и Речь Посполитую, и еврейское местечко, откуда родом Моисей Сегал (Марк Шагал − это псевдоним) испытывало влияние католической культуры. Шагала обозначают в энциклопедиях как француза, еврея, белоруса − через запятую.

Характерно то, что, решившись на эмиграцию из Советской России, Шагал уехал именно в Литву, в Каунас, а затем в Берлин, затем во Францию, оттуда в Америку и лишь после войны осел на юге Франции в Сен-Поль-де-Вансе. Всю жизнь он скитался, но − пластически, образно − не сдвинулся с места ни на сантиметр: принадлежал к европейской изобразительной культуре изначально.

В параде эмигрантских судеб, коими богат XX век, его судьба вопиющая: Модильяни и Пикассо тоже эмигранты, но они сменили страну лишь однажды; Шагал сменил страну проживания пять раз: Россия − Литва − Германия − Франция − Америка − опять Франция. Классический странствующий еврей, Вечный жид, Агасфер, и при этом Шагал такой своеобразный еврей, который своё еврейство сознательно разменял на европейские ценности.

Еврейство в Шагале − это очень особое еврейство, вовсе не местечковое, а то самое свойство, которое некоторые диктаторы называли «абстрактным гуманизмом». Через отчаяние гонимого еврея − пережить боль всякого угнетённого; в этом и есть смысл еврейства христианского образца; к иудаизму относится весьма косвенно.

Еврейская тема в холстах существует. Мало того, только эта тема и существует, нет практически ни одного холста без раввина, ангела или семисвечника, но тема иудаизма растворена в христианстве. Шагал скорее христианин, нежели иудей: трудно представить еврея, написавшего столько распятий Христа. Иное дело, что Шагал не противопоставлял Заветы: Новый Завет в его полотнах вплавлен в Завет Ветхий и Сын не существует отдельно от Отца.

Шагал принадлежит − это прозвучит странно, но тем не менее это именно так, − сразу ко многим конфессиям, он являет тот тип экумениста, о котором мечтал Соловьёв, или тот тип верующего в Дух бунтаря против догмы, пример которого являл Толстой. Шагал умудрился расписать (или сделать витражи) храмы шестнадцати конфессий, после чего назвать его иудеем было бы странно. При этом еврейство его вопиет; его еврейство обозначает не веру, отнюдь не этническую отдельность, но принципиальное родство со всяким изгоем.

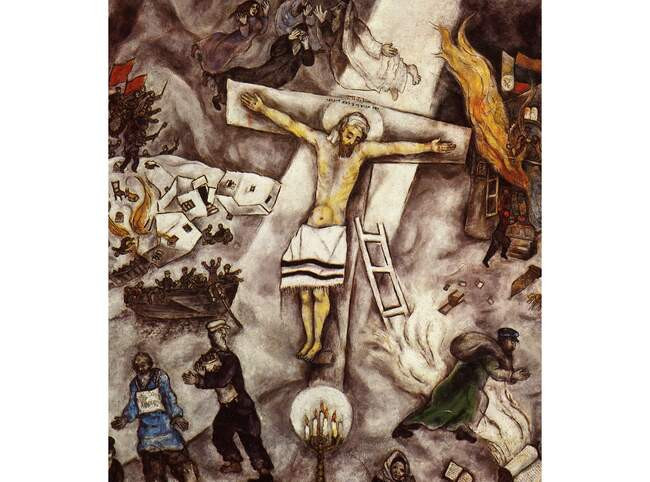

М. Шагал. "Белое распятие". 1938 год

М. Шагал. "Белое распятие". 1938 год

В 1938 году Шагал пишет сложное полотно «Белое распятие», где показывает приближение войны и холокоста. Картину стоит сравнить с «Предчувствием гражданской войны» Сальвадора Дали − по ясности диагноза. Холст так густо заполнен символами, словно Шагал составлял шифрованное письмо для потомков. Скорее всего, картина написана под впечатлением погромов «хрустальной ночи» (всё же Шагал короткое время был берлинцем и мог почувствовать издалека боль города), однако в левом углу изображены бандиты под красным знаменем, очень похожие на большевиков; впрочем, помимо большевиков и немецкие фашисты тоже пользовались красным цветом.

В этой картине есть бегущие от погромов евреи, горящие дома, которые раскиданы по холсту, словно брошенные игральные кости, здесь же нарисован ковчег, который может принять лишь немногих беженцев. В небе изображены растерянные еврейские пророки, в той стороне, где изображена горящая синагога, нарисован флаг Литвы; это страна, в которой традиционно жило больше всего евреев внутри Российской империи; страна, в которую он и уехал из Советской России, − уже потом в Берлин; страна, которая стала ненадолго независимой, но через год перестанет быть независимой снова, − тут всё символично.

Самая поразительная деталь «Белого распятия» − это тряпица, прикрывающая наготу распятого Христа. Спаситель прикрыт не обычной тряпицей, но иудейским талесом (молитвенное белое покрывало с орнаментом). Иногда евреев хоронят, завернув в талес, но лишь выдающихся служителей иудаизма; восставший Христос удостоиться талеса не смог бы.

Однако в годы погрома Шагал выделяет именно еврейское происхождение Христа − и рисует его евреем; необычное для канонической христианской иконы решение. Добавьте сюда аналогию еврейских погромов с судьбой беженцев из Литвы и Беларуси, и вы получите ту национальность, к которой причисляет себя художник. Он еврей постольку, поскольку он изгой. И в качестве изгоя он понимает и неустроенную судьбу белоруса, и нищету русского мужика, и ужас беженца войны. «Все поэты − жиды», – сказала как-то Цветаева; «все бродяги − евреи» – так нарисовал Марк Шагал.

С еврейской символикой Шагал работал легко, не догматически. Знаменитый автопортрет с семью пальцами на фоне Эйфелевой башни − это, конечно же, метафора семисвечника: своей волшебной рукой художник творит чудо, несёт божественный свет.

В 1913-м предвоенном году Шагал написал серию портретов витебских раввинов, облачённых в талес. Это произведения странные: иудаизм не знает изображений, а портреты еврейских пророков были выполнены христианским живописцем Микеланджело, он иудейских пророков написал в одном ряду с античными сивиллами.

Когда внимательный ум художника (а Шагал именно рассчитывал всякий свой шаг) замышляет череду портретов раввинов, он не может не помнить о галерее пророков. Причина, по которой Микеланджело обратился к пророкам и сивиллам, была очевидной − смена эпох; это же почувствовал и Шагал. Микеланджело совместил иудейскую традицию с античной сознательно; нечто схожее сделал и Шагал.

Любопытно, что пластика, с которой раввины Шагала накидывают на плечи талес, прикрывая им и дальние домики, и прохожих, напоминает жест католической Мадонны Мизерикордия из картин Кватроченто, прикрывающей своим небесным омофором страждущих.

«Раввин с лимоном» из Дюссельдорфского музея − такое же предсказание общей беды и такое же указание на спасение, как и «Белое распятие», написанное в 38-м. В картине 13-го года раввин ожидает Первую мировую войну; в картине из Чикагского института искусств художник предсказал Вторую мировую.

Раввин 1913 года изображён празднующим «Суккот» − исход из Египта, воспоминание о блуждании по Синайской пустыне; в руке раввина традиционный этрог (это не лимон, другой фрукт, в названии ошибка); раввин празднует освобождение, в то время как душа его − маленькое подобие раввина, так душу традиционно изображают в христианской символике, − встревожена: душа отвернулась и закрылась талесом, ища спасения у Бога.

В этой серии раввинов христианская символика так тесно сплетена с иудейской и с реально происходящей политической историей, что назвать эти холсты просто «еврейским искусством» невозможно. Важно понять то, что Шагал всякую картину продумывал до мелочей, до поворотов голов героев, − это отнюдь не спонтанное рисование. Художник предъявляет вещи не менее выверенные, нежели чаплинские кадры, он такой же скрупулёзный режиссёр.

Шагал прожил долгую жизнь в мире, в котором было явлено столько насилия, как никогда прежде в истории человечества. Убивали так щедро и яростно, что проповедовать любовь многим казалось неуместным. Служить народу − означало служить страстям народа, и страсти эти были тёмными.

Будучи евреем, Шагал это осознавал острее, нежели многие: он был буквальным свидетелем погромов и холокоста. Сказать, что в его картинах вовсе нет тревоги, нельзя; длинный оранжевый язык пламени возникает на задних планах его картин постоянно: горят бедные дома. Однако картины Шагала мирные, он не изображал расстрелов и массовых казней и даже погрома не нарисовал.

Для еврея, всю жизнь бегущего от насилия, это довольно необычно. В романе «Хулио Хуренито» Эренбурга есть определение менталитета еврейства − герой задаёт вопрос всем нациям: какое слово вы бы выбрали, если бы осталось всего два слова − «да» и «нет»? Представители всех народов выбирают слово «да», как возможную связь людей, и только еврей выбирает слово «нет»: слишком многое в мире еврея пугает, он не принимает несовершенного мира. Если так, то Шагал − еврей необычный, художник очевидно выбрал слово «да» и повторил его многократно.

Среди разрухи, голода, нищеты, войны, когда многие гуманистические художники изобразили ужас бытия, Шагал изобразил свет и радость. Все картины написаны про любовь, причём любовь не надрывную, не про ту отчаянную любовь, что возникает на пепелище «поверх явной и сплошной разлуки», как сказала бы Цветаева; такую любовь описали гуманисты «потерянного поколения» − Ремарк и Хемингуэй. На краю бездны, на пустыре, люди прижимаются друг к другу, ища последнего тепла, − это своего рода героизм; любовь как сопротивление.

Ничего подобного в картинах Шагала нет. Шагал всегда пишет мелодраматично-трогательную, едва ли не слащавую любовь, то сентиментальное чувство, которого мы всегда немного стесняемся. Люди прижимаются друг к другу не потому, что спасаются от вселенского холода, но просто потому, что умиляются существованию любимого человека. Чувство умиления, тихой радости разлито во всех картинах Марка Шагала.

Шагал умилённой любви не стеснялся, он именно сентиментальное чувство и считал истинно важным − этим противоречил брутальному веку. В пантеоне ценностей сурового гуманизма сопротивления любовь представлена своеобразно: героиня не доживает до свадьбы, героя убивают перед поездкой домой, отцы и дети разделены морями и колючей проволокой, братья расходятся по политическим мотивам.

Суровые гуманисты XX века обвиняли романтиков, да и не только романтиков, в пошлом идеале; например, Оруэлл считал диккенсовские мечты о прекрасном (романы кончаются свадьбой, домом и семьёй) пошлыми. Жизнеописания героя, муки становления − это понятно; борьба приветствуется − а потом-то что? Неужели «возделывать свой сад»? Но ведь несправедливости ещё немало в мире, рано складывать оружие.

«Впереди много войн, и я подписал контракт на все», как выразился один из героев Хемингуэя. А Шагал от такого контракта уклонился; он пошлого идеала не стеснялся, поэтизировал то, что Маяковский мог назвать «мещанским раем», он всегда балансировал на грани пошлости − сам того не замечая.

Впрочем, будем справедливы. Маяковский не назвал картины Шагала «мещанским раем» − и не сделал этого по вполне понятной причине: в картинах Шагала нет уюта, нет мещанства, нет покоя. И не только потому, что художник до самой старости не знал оседлой жизни − дом в Сен-Поль-де-Вансе появился под старость, − но и потому, что умилённая любовь Шагала была не «уютной» и не домашней, но всемирной.

Это та любовь, которая перерастает интимное чувство и делается согревающим символом для всех людей, та любовь, о которой писал и сам Маяковский, − любовь, понятая как мировоззрение. Расстояние от тесной комнаты до небосвода любящие преодолевают легко и естественно; это кажется Шагалу и его зрителям нормальным: вот люди целуются, стоя на полу, а вот они полетели по чистому синему небу.

Был ещё один художник, балансировавший на грани пошлости, умевший рассказать сентиментальный сюжет как небесную мистерию; я имею в виду Чарли Чаплина. Как и Шагал, он был еврей, как и Шагал, он был эмигрант и скиталец, сменил несколько стран, как и Шагал, он не примкнул ни к какому кружку авангардистов-разрушителей и радикалов.

Чаплин не снимал кадров, шокирующих буржуазию, − в его фильмах нет ни глаза, разрезанного бритвой, ни гниющих трупов ослов, ни кабинета доктора Каллигари; Чаплин рассказывает о том же, о чём говорит Марк Шагал, − о сентиментальной любви, которая противостоит насилию и империи, о человеческом тепле, об умилении от живого. И приём, который он использует при создании образа бродяги Чарли, тот же самый: превращение маленького человека в волшебного великана, наделённого божественными возможностями − творить чудеса и летать. Маленький бродяжка делается великим в своей любви, а без любви он смешон и беззащитен.

Маленький бродяжка способен создать из башмака бифштекс, устроить танец булочек, превратить убогое жильё во дворец, и это чудо происходит оттого, что у бродяги нет ничего, от безвыходности он делается храбрым, от неловкости − сильным и ловким, от обездоленности преобразовывает мир. Когда герой «Новых времён» вместе со своей возлюбленной убегает в финальных кадрах по дороге, ведущей к горизонту, то кажется, что они убегут прямо на сияющие небеса и пойдут по голубому небу, как влюблённые Шагала.

В хрупкости героев Шагала и героев Чаплина − в их беззащитности по отношению к маршевой и авангардной эстетике − заключено то главное, что принесло в мир христианское искусство.

Представьте, каким храбрецом надо быть, чтобы противопоставить идею любви и защиты слабого колоссальному величию языческого Рима. Представьте, как глупо выглядит намерение подставить другую щеку рядом с логикой Рима, подавляющего всех и везде. Христианская иконка − это фитюлька по сравнению с колоннадами дворцов, икона ничтожна; у Рима − монументальный размах и мощь, а что может христианский иконописец?

Картины Шагала − это те же иконы, они и противостояли маршам века и авангарду века, но разве сравнятся они мощью с чёрным квадратом или спортсменами Дейнеки? Величественное у Шагала, у Чаплина, у раннего голубого Пикассо возникает из нелепого, из жалкого. Это свойство христианского гуманизма вообще, а еврейство Шагала данный аспект усугубило.

В том еврействе, которое высмеивается в анекдотах, есть преувеличенная до сюсюканья любовь к деточкам, безвкусная до слащавости почтительность к родителям − и вдруг это сюсюканье и слащавость оборачиваются драматическими «Блудным сыном» Рембрандта и «Старым евреем и мальчиком» Пикассо. Это тот предельный градус сюсюканья, когда человек растворяет всё своё существо в любви, − и нет ничего более величественного. Вот таким величественным − через пошловатую, мелодраматическую, преувеличенную любовь − смог стать Марк Шагал. И эта трогательная беззащитная любовь оказалась сильнее диктатур.

В 1943 году по просьбе своего друга, великого историка искусств Лионелло Вентури, Шагал прочёл лекцию о своём творчестве − он говорил исключительно ясно.

«В искусстве недостаток «гуманизма» − не надо бояться этого слова − был мрачным предзнаменованием ещё более мрачных событий. Пример великих школ и великих мастеров прошлого учит нас, что истинное высокое мастерство в живописи не согласуется с антигуманными тенденциями, которые демонстрируют нам в своих работах некоторые представители так называемых авангардных школ».

В лице великого живописца Марка Шагала человечество получило представителя позднего Ренессанса, напомнившего нам о христианском гуманизме, сумевшего преодолеть яростные доктрины дня − тихой, но упорной любовью.