«Я сама своя героиня»

«Читайте, добрые люди, и поучайтесь! Этот дневник — самое полезное и самое поучительное из всего, что было, есть и будет написано!»

Один еврей-гадальщик предсказал матери Марии Башкирцевой, что дочь её будет знаменита. С ранних лет домашние лелеяли Мусю и потакали капризам. В предисловии она говорит, что родилась 11 ноября 1860 года, на самом же деле двумя годами ранее. Должно быть, мать посчитала, что такая фальсификация будет на пользу имиджу рано раскрывшегося таланта. Долгое время Мария думала, что появилась на свет недоношенной. В действительности это ещё один обман: у неё «отняли» пару месяцев, чтобы скрыть добрачное зачатие.

Родилась Башкирцева под Полтавой. Отец — дворянин, сын генерала. Мать — урождённая Бабанина: «Дедушка всегда похвалялся тем, что происходит от татар времён первого нашествия». После двух лет супружеской жизни мать Муси возвращается в родительский дом: «Я оставалась всегда с бабушкой, которая обожала меня, и с тётей, которая, впрочем, иногда уезжала вместе с моей матерью».

В 1870 году Мария тоже покидает Россию — её влечёт заграничная жизнь: Вена, Баден-Баден, где она «впервые познала, что такое свет и манеры», Рим, Ницца… В Монте-Карло с матерью и тётей она посещает казино, хотя это запрещено детям. Но настоящий азарт у неё вызывает не рулетка, а науки: «Я имею понятие обо всём, но изучила глубже только историю, литературу и физику, чтобы быть в состоянии читать всё-всё, что интересно. А всё интересное возбуждает во мне настоящую лихорадку».

Воспитанием Муси занимались гувернантки, которых она щедро угощала барским высокомерием: «На уроке я попросила m-lle Колиньон дать мне одно арифметическое объяснение. На это она мне сказала, что я должна понять сама. Я ей заметила, что вещи, для меня непонятные, мне должны объяснить. «Здесь нет никаких должны», — сказала она. — «Должны уместно повсюду!» — отвечала я». Домашние уроки не удовлетворяли девушку, поэтому она сама составила себе программу занятий (9 часов ежедневно!), чем удивила директора лицея в Ницце: «Мне тринадцать лет; если я буду терять время, что же из меня выйдет!» Жаждущая триумфов, Мария пожелает стать певицей, но помешает воспаление гортани — первый звонок роковой болезни. Муся не была бы собой, если бы отказалась от честолюбивых планов: «К чему лгать и рисоваться! Да, несомненно, что моё желание, хотя и не надежда, — остаться на земле во что бы то ни стало». Как юной, образованной особе с неплохим приданым завоевать мир? С помощью художественного таланта, трудолюбия или… мужчины?

«Любовь чистая и любовь не чистая»

«Никогда не понравится мне человек ниже меня по положению; все банальные люди мне противны, раздражают меня».

Как-то на улице Муся встречает герцога Гамильтона и влюбляется в него. Разумеется, страсть останется безответной. Но за первой влюблённостью следует вторая… И вот на горизонте появляется Пьетро Антонелли, сын кардинала. Всё, вроде бы, обоюдно и почти по-взрослому, но «красный папа» против их брака. Говорят, загвоздка в её вероисповедании, но скорее — в репутации Бабаниных, из-за которых Мусю редко приглашают в высший свет. Во-первых, за границей наслышаны о выходках её дяди Жоржа — повесы и пьяницы, клянчащего (а иногда и ворующего) деньги у родственников, вечно разыскиваемого полицией. Башкирцева была, наверное, единственной, кто мог его утихомирить. Например, с помощью хлыста. При публикации дневника мать Муси исключает отрывки, где упоминается Жорж: в дореволюционном русском издании имя его встречается только раз.

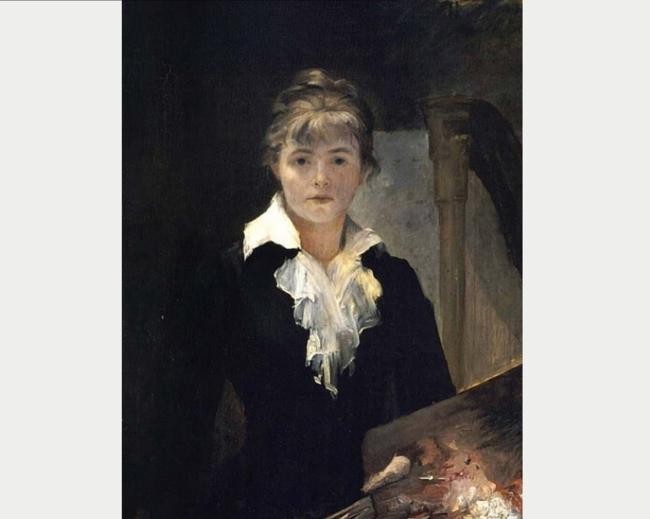

Мария Башкирцева, 1878.

Мария Башкирцева, 1878.

Во-вторых, дорогая тётя Надин была замешана в почти десятилетнем судебном процессе, который помотал нервы всему семейству Бабаниных. Зато здорово увеличил бюджет! Муж тёти, богатый старик Фаддей Романов, скончался, оставив жене всё имущество. Но родня его усомнилась в подлинности завещания и подала на вдову в суд: они подозревали, что Фаддей был отравлен. Дело замяли не без подкупа судьи. Но этот анекдот, конечно, вычеркнут из дневника. Как и увлечения Муси знатными мужчинами. В Ницце это Эмиль д`Одиффре, которого впоследствии она забросает анонимками и даже задумает написать о нём разоблачительный роман. В Неаполе — граф Лардерель: страницы, ему посвящённые, были вырваны — самой Башкирцевой или, может быть, её матерью. В Париже — бонапартист Поль де Кассаньяк. Овощными, ягодными букетами одаривал Марию князь Сутцо. Правда, расположения так и не добился: «Я не люблю вас. Станьте богатым, тогда посмотрим! Ограбьте банк, а если не можете, ступайте домой и размозжите себе голову о стену!»

Не найти в изданной версии истории переписки с Ги де Мопассаном. Несмотря на несчётное количество интрижек, замуж Башкирцева так и не вышла. В последний год жизни она сблизится с живописцем Жюлем Бастьеном-Лепажем, как и она, смертельно больным: «Он парит уже где-то выше нас. Бывают дни, когда и я чувствую себя так». Бастьен-Лепаж останется для Марии скорее другом и учителем, чем возможным любовником. Будучи на пороге смерти, они виделись почти ежедневно и разговаривали об искусстве. Он умрёт спустя пять недель после Башкирцевой.

«Тона картины зависят от состава красок»

«Дело в том, что «Сидящая Богородица» Рафаэля мне не нравится. Лицо Богородицы бледно, цвет лица какой-то неестественный, выражение — подходящее скорее какой-нибудь горничной, чем Святой Деве, матери Христа».

Критик проснулся в Мусе раньше художника. В Париже она поступает в Академию Жулиана — одно из немногих мест во Франции, где девушек обучали живописи, — и упорно занимается. Цель её — слава, но сперва нужно догнать и обогнать лучших учениц академии: «Меня тревожит эта негодяйка Бреслау. Она удивительно одарена и, уверяю вас, она добьётся чего-нибудь совсем недурного».

Автопортрет с палитрой, 1882, Музей изящных искусств Жюля Шере, Ницца, Франция.

Автопортрет с палитрой, 1882, Музей изящных искусств Жюля Шере, Ницца, Франция.

Работы Башкирцевой принимает Салон, её награждают и предрекают большое будущее. Но разве этого достаточно? Муся слывёт «как существо способное, но совершенно невыносимое из-за непомерного тщеславия, превосходящего всё представимое». На одной из выставок Башкирцева ожидала получить медаль, но была удостоена лишь отзыва: «Божидар [прим. — приятель Башкирцевой, потомок сербских королей] добыл сей разлюбезный ярлык и принес мне: кусок картона с надписью «Почётный отзыв». Я тотчас же прицепила его к хвосту Коко». За эту дерзость жюри обозлится на эгоцентричную русскую барышню, и на следующей выставке она не получит ничего. В опубликованном дневнике не рассказывается о том, как хладнокровно художница писала картину «Убитый», не смущаясь видом мёртвого рыбака, найденного в сосновой роще. Башкирцева работала до тех пор, пока чахотка не одолела её окончательно. Даже в предсмертной агонии Мария сокрушалась из-за неоконченных произведений.

«Оставьте женщину на её месте»

В изданной части мы не прочитаем о том, что Башкирцева под именем Полины Орелль числилась в парижском обществе суфражисток. Его основательница Юбертина Оклер так рьяно боролась за равенство полов, что даже отказывалась платить налоги: «У меня нет прав, а значит нет и обязанностей, я не голосую, я и не плачу». Мария посещает собрания, изменяя внешность, и регулярно делает членские взносы. Досадно, но среди знакомых художниц ей не найти единомышленников: «Подумайте только, что у Жулиана из пятнадцати женщин оказалась только одна, которая не смеялась и не крестилась при мысли об эмансипации женщин; одни это делали из невежества, другие — потому что это неприлично». Ещё она спонсирует женский журнал «Гражданка». В 1881 году на его страницах появляется текст Башкирцевой (непременно под псевдонимом) о дискриминации в искусстве. Войдя во вкус, она пройдётся в своих статьях и по Салонам, и по жюри академии, и по давней конкурентке Бреслау.

«Петербург — гадость! Зимний дворец — казармы, Большой театр — тоже…»

Башкирцева до страсти любила Европу и не очень-то стремилась вернуться в Россию: «Мои соотечественники не возбуждают во мне никакого особенного волнения или того восторга, какой я испытываю, когда снова вижу знакомые места; но я чувствую к ним симпатию, и мне приятно быть с ними». Теплота патриотизма, о которой писал Толстой, у Муси была ещё какой скрытой. Влечение к родному обнаруживалось в ней лишь в редкие визиты домой: «Я была уже в России… Здесь большая станция, чиновники изящны и замечательно вежливы. Мне казалось, что я нахожусь в идеальной стране — так всё хорошо. Здесь простой жандарм лучше офицера во Франции».

Башкирцева с собачкой Коко. Последняя фотография, 1884.

Башкирцева с собачкой Коко. Последняя фотография, 1884.

Между прочим, талант Льва Николаевича она оценивала высоко, но не выше, чем француза Золя. Это, очевидно, не могло понравиться её землякам, и потому было исключено из русского издания. А вот реакция Башкирцевой на известие о покушении на Александра II в 1879 году: «…На меня это так подействовало, что, я ничего не понимала; все поднялись, чтобы взглянуть на меня, я побледнела, на глазах были слезы, губы дрожали. Милейший Жулиан, думая, что я всегда смеюсь надо всем, вздумал пошутить». Впрочем, подобные эмоции могли быть вызваны не верноподданностью, а свойственным Муси обожанием всяких великородных фамилий.

«Надеюсь, что люди вообразят меня гением»

«И я не только всё время говорю то, что думаю, но могу сказать, что никогда, ни на одну минуту не хотела смягчать того, что могло бы выставить меня в смешном или невыгодном свете. Да и наконец, я для этого слишком высоко ставлю себя».

Откровенность дневника мешала матери Башкирцевой создавать посмертный культ художницы. Поэтому при публикации отметалось всё, что могло скомпрометировать Мусю и семейство Бабаниных. Опускались, к примеру, части предложений: «Каждый вечер, ложась спать, я читала про себя следующую дополнительную молитву: «Господи! Сделай так, чтобы у меня никогда не было оспы, чтобы я была хорошенькая, чтобы у меня был прекрасный голос, чтобы я была счастлива в семейной жизни и чтобы мама жила как можно дольше!»», Из этого отрывка выброшены якобы порочащие девушку слова: «…сделай так, чтобы у меня были кавалеры, которые ухаживали бы за мной…». Издатели разом стёрли 1874-й год, заполнив пропуск редкими отрывками из 1875-го. А ведь художница вела записи регулярно, аккуратно датируя.

Из-за недостающих текстов может сложиться впечатление, что Мария порой страдала без явных причин. Перечёркнутые описания домашних ссор искажали подлинное отношение Башкирцевой к родным: «В других семьях устраивают друг другу сюрпризы, это поддерживает дружбу, умиляет, это так хорошо. У нас ничего этого нет… Живём, как собаки».

Больше всего она боялась остаться неизвестной: «Жить, обладать таким честолюбием, страдать, плакать, бороться и в конце концов — забвение… забвение, как будто бы никогда и не существовала…».

Встреча (Совещание), 1884, Музей д’Орсе, Париж.

Встреча (Совещание), 1884, Музей д’Орсе, Париж.

Болезнь поразит её лёгкие, отнимет слух. Глухота — крепкий удар по неизлечимой гордыни: «Меня это так раздражает во время работы; я всё опасаюсь, что не услышу того, что скажет модель или кто-нибудь в мастерской, или что будут смеяться… или, наконец, будут говорить ради меня слишком громко». Свои недостатки Башкирцева видела так же ясно, как и достоинства: «Я глупа, у меня нет такта, и никогда не было. Укажите мне хоть на одно моё умное слово или разумный поступок. Ничего, кроме глупостей! Я считала себя умной, а я нелепа».

Последняя запись сделана 20 октября 1884 года: через одиннадцать дней 25-летней художницы не станет. Дневник же, пусть и неполный, обретёт в начале XX века популярность среди француженок и русских девушек и увековечит её девиз: «Ничего — прежде меня, ничего — после меня, ничего — кроме меня».