Сальвадор Дали, который Вермеера ставил выше прочих живописцев, объяснял этот эффект тайной, спрятанной в картинах Вермеера. Но от такого объяснения понятнее не становится – некая тайна в картине есть, а дальше что? Дали, человек, обожающий всё мистическое и не дающий никогда мистике объяснений, ничего не проясняет. Искусство, вообще говоря, тайн не терпит: превращение двухмерного в многомерное, мёртвого в живое – само по себе уже чудо, и зачем ещё дополнительные тайны?

Всё можно объяснить. В случае Вермеера никакой тайны нет.

Вот в полутёмном интерьере находится женщина, которая на весах взвешивает две жемчужины. За спиной женщины, в глубине комнаты, на стене висит картина. Когда всматриваемся – видим, что на картине изображён Страшный суд. И дама, в руках которой весы, таким образом превращается в архангела, взвешивающего души грешника и праведника. Души людей – жемчужины; ангел в свой час определит, насколько чистой они породы. Только и всего. Перед нами несложная аллегория, но мирный интерьер взрывается от такой метафоры.

Значит, каждый наш шаг, любой момент ежедневного бытия участвует в вечной мистерии? Нет ничего, что можно было бы отнести по разряду незначительного, – и мы ответственны постоянно? Стало быть, Бог везде и мы связаны с ним самым непредсказуемым образом.

«Дама в голубом, читающая письмо» Ян Вермеер

«Дама в голубом, читающая письмо» Ян Вермеер

Вот на холсте Вермеера женщина читает письмо. Она стоит у окна, свет с востока льётся в тихую комнату; женщина беременна. И вдруг мы понимаем – художник нарисовал Деву Марию, получающую извещение от Господа.

Вермеер был католиком в протестантской стране. Более того, в стране, показательно порвавшей с католицизмом испанской империи – своей былой метрополии. Рассказывают, что часовня, устроенная на католический манер, была у Вермеера дома, за портьерой. Этим объясняется его манера всегда изображать тяжёлый занавес, за которым скрыто самое существенное. Впрочем, детективный аспект в искусстве не особенно важен – сопоставление бытового сюжета с Заветом возникало просто оттого, что художник привык строить образ сразу на всех уровнях: на бытовом (описывая явление); на символическом (определяя, какое свойство жизни данное явление выражает); на метафизическом (соотнося явление с философскими критериями существования).

Это три совершенно разные задачи, но художественный образ сплавляет их воедино: женщина читает письмо – это просто один из эпизодов будней; письмо символизирует присутствие иного мира за пределами комнаты, который важнее быта; письмо может означать переход жизни в иное качество, преображение человека в посланника высшей воли. Каждая из ипостасей может существовать отдельно – в хронике, в романе, в молитве. Художественный образ лишь тогда полноценный, когда все три его ипостаси наполнены смыслом.

Александр Лактионов. "Письмо с фронта". 1947 год

Александр Лактионов. "Письмо с фронта". 1947 год

Собственно, Вермеер не первый, кто указал нам на связь микрокосма и макрокосма; на этом построено вообще всё образное искусство. Поражает не это, а что впрямь поражает, так это то, что можно эту связь не видеть. Скажем, в работах Александра Лактионова, выполненных по лекалам Вермеера и голландской школы, никакой связи микрокосма и макрокосма нет. Вот знаменитое «Письмо с фронта». Здесь есть всё то же самое, что и у Яна Вермеера. Скорее всего, советский мастер ему и подражал: тут и письмо, которого ждали, и свет с востока, и просветлённые лица людей, читающих корреспонденцию, и подробный пейзаж за окном. А тайны в картине нет. Перед нами быт, который не преображается в символ и метафизику. Нет второго прочтения, нет глубины, нет обобщения. Почему так плоско?

Вот «Портрет Вани Лактионова» – художник Лактионов в лучших традициях голландской школы поместил своего сына на фоне картины. На стене репродукция полотна Франса Халса «Малле Баббе» изображена знаменитая кабатчица в чаду застолья. Сам мальчик, сидя на фоне кабацкой картины, принял позу классического халсовского гуляки и откинулся на стуле. Что таким сопоставлением хотел сказать художник? Что в юном отроке (лет, вероятно, десяти) скрыт потенциальный пьяница? Что мальчик определился как протестант и противник имперского мракобесия? Что связь с Европой настолько велика в семье Лактионовых, что сын копирует западных героев с младых ногтей?

Скорее всего, все три предположения ошибочны: художник не хотел сказать решительно ничего.

Он ввёл в произведение голландскую цитату без всякой мысли вообще, он лишь хотел, чтобы было «как у великих». Живописец совсем ничего не имел в виду. Написан портрет Вани тщательно, пересчитаны волосы в причёске мальчика, но сердце зрителя не трепещет. Оказывается, прилежания недостаточно для создания полноценного образа. Как отличить высокое искусство Вермеера от поверхностного Лактионова? Ведь и то и другое написано аккуратно. Как понять разницу?

***

Лев Толстой, открывая книгу неизвестного ему автора, говорил так: «А теперь посмотрим, что ты за человек».

Фабула произведения несомненно важна, характеры персонажей и общая идея важны очень, но Толстой имел в виду иное – самое важное, что существует в искусстве. Личность писателя (художника, скульптора, композитора) проявляет себя меж строк, душа дышит сквозь материю произведения – в точности так, как присутствует душа в нашем материальном теле. Именно душа автора, его способность любить и отдавать своё тепло другим и ценны в произведении искусства; душа передаётся в каждой строчке, в каждом мазке, в том, как слово цепляется за слово, в том, как именно проведена линия, с каким нажимом. Художник раскрывает свою душу в том, каким движением – мягким, резким, плавным, тяжёлым – им положена краска на холст, в том, как он вплавляет цвет в цвет, в том, какой толщины грифель карандаша и какой формы (круглая или плоская) у него кисть. Иными словами, душа проявляет себя через плоть произведения, дух формует материю, отливает её по своему образу и подобию. Не так ли Господь создавал человека? То, что мы именуем «художественным образом», есть не что иное, как инвариант образа Божественного; в точности так же, как Господь создал человека по своему образу и подобию, так и сам человек создаёт художественный образ из своей собственной души, наделяя его плотью и кровью своего опыта.

Художественный образ наделён той многомерностью, как и его Божественный прообраз, и по внешним проявлениям художественного образа (по мазку, пунктуации, словарю, метафоре, колориту) мы можем судить о самой душе творения. У Толстого были все основания, раскрывая книгу, полагать, что он узнает не просто фабулу произведения и его социальную направленность, но нечто большее – душу творца.

Мы сплошь и рядом судим о характере человека, отмечая вульгарность или излишнюю манерность, отзывчивость или эгоизм, упрямство или желание понимать, но в искусстве вышеперечисленные свойства ещё более заметны, они представлены наглядно, спрятать невозможно. Видно, что Оноре Домье был человеком щедрым и прямым, – вы только посмотрите на его смелую, беззаветную линию. Видно, что Жорж Сёра был человеком расчётливым и въедливым; беззаботная щедрость вряд ли была ему присуща – попробуйте посчитать, какое количество мелких точек он написал остриём своей кисти. Видно, что Караваджо был человеком безжалостным, – поглядите на его бестрепетный и равнодушно-точный рисунок, которым он описывает страсти Христовы, и сравните это с экстатическим прекраснодушием Боттичелли. Это – наглядно, это не спрячешь.

Притвориться, что ты любишь нечто, в то время как ты это не любишь, в искусстве живописи возможно точно так же, как в любой иной деятельности. Тысячи живописцев притворялись, что любят коммунистическую партию, и писали по заказам райкома и горкома что требовалось: портреты Ленина и Сталина, маёвки и празднества Октября. Но любили ли художники партию искренне? Переживали ли они страстно и глубоко решения съездов КПСС? Глядя на их творения, подчас возникают сомнения: черты вождя переданы сугубо формально, лица участников маёвки написаны блёклой краской, жестикуляция героев вымученная – Станиславский согнал бы таких артистов со сцены. Где же подлинная радость? Где буйство палитры в ответ на решения съезда? Нет, художник не ликовал, когда изображал марши пионерии.

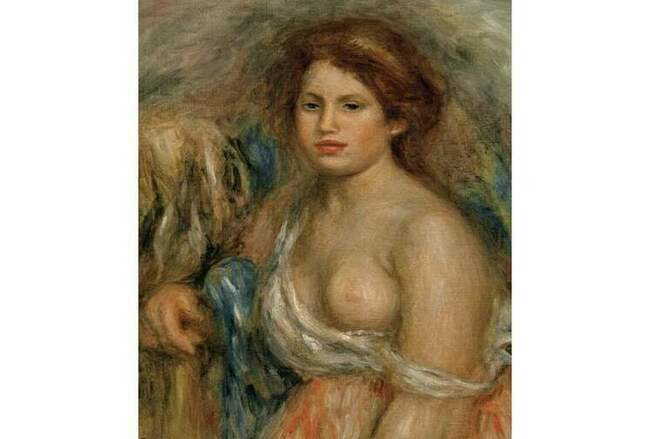

Вот Анри Матисс, изображая сияющее парижское небо, он ликовал, и его палитра звенит – ему нравилось, когда свободно и ярко. А вот художник Герасимов, рисуя прогулку Ворошилова и Сталина в Кремле (полотно в народе называется «Два вождя после дождя»), он не радовался, зрителям не передаётся чувство восторга, которое надлежит испытывать при виде вождя пролетариата. Всё как-то уныло на холсте Герасимова. Иное дело холсты с обнажёнными дамами, коих живописал Ренуар! Чувствуется, что художнику действительно были милы полные груди и розовые соски модели, он одобрял нежные складки на животе и ямочки на щеках, мастер искренне сопереживал натуре, следил за природой с подлинным азартом. Не приходится сомневаться в искренности голландских мастеров, живописавших роскошные ужины! Легко поверить в то, что художнику и впрямь нравились сочные устрицы с холодным белым вином в запотевших бокалах, художник любовался бликом солнца, играющим на лезвии ножа, коим режут слезящийся жирный окорок, – такое ведь не придумаешь, надобно пережить эти сильные страсти искренне.

Ренуар сопереживал своей натуре с подлинным азартом

Ренуар сопереживал своей натуре с подлинным азартом

Почему же Герасимов при взгляде на Иосифа Сталина, персонажа, безусловно, более значительного, нежели обнажённые модели Ренуара и устрицы Класа Хеды, – почему он не испытывал того искреннего восторга? Точнее сказать, восторг он имитировал; но искусство такая вещь, что имитация не убеждает – надобно искренне любить то, что рисуешь, тогда чувство передаётся картине, а от неё – зрителям. Художественный образ нуждается в плоти и крови, в подлинном чувстве – и если бы Вермеер не любил серую прозрачную атмосферу Дельфта, то вряд ли его католическая вера отлилась бы в убедительную форму.

Всё сплавлено воедино, всё живёт один раз и сию минуту – и вечность состоит из невозвратных минут.

***

Чтобы узнать, что и как любит художник на самом деле, надо посмотреть на фрагмент картины – именно на фрагмент, на десять квадратных сантиметров полотна. На всю картину целиком даже не стоит смотреть: сюжет, композиция, пафос существующих трактовок будут вас отвлекать и вы не увидите главного. Зачем вам знать о мировом значении прогулки Сталина и Ворошилова? Посмотрите на фрагмент шинели вождя, и вы увидите, как это всё безмерно, удушающе скучно. Скучно и тоскливо всё – стена Кремля, погода, Клим Ворошилов, сам Иосиф Виссарионович… Мастер эту скуку побороть не смог, и она тяжёлыми пластами легла на холст.

Посмотрите на любой фрагмент любой картины, и вы сможете оценить строй души мастера. Если вы будете ориентироваться на общие декларации, вы ошибётесь при выборе друзей, – судите по поступкам, а не по лозунгам.

Когда мы судим о том, как именно к нам относится тот или иной человек, нам важны мелочи поведения: как он налил вам чашку чая, как дотронулся до руки, насколько точные слова нашёл в момент горя. Общие декларации, конечно, тоже имеют значение, но любовь складывается из ежедневных взглядов, прикосновений, мимолетных слов и чашек чая.

Каждый сантиметр холста обжит чувством художника, если это подлинный художник. Настоящий мастер не может оставить пространство неосвоенным – разве любящий человек остался бы безразличен к тому или иному событию вашей жизни, к той или иной особенности биографии или свойству характера? Так и художник: прикасаясь кистью к холсту, он всякий раз каждым движением утверждает одну и ту же мысль – «мне важно то, что я изображаю; я не случайно взялся рисовать это дерево (дом, лицо, море, небо), а потому, что именно этим актом рисования я полнее всего передам свои чувства». Но если так (а это именно так, ведь художник сознательно берётся за работу), то мы, зрители, должны отнестись с вниманием к тому, как художник трогает поверхность холста – он каждым движением рассказывает нам о своём чувстве. Вы можете судить о чувствах человека, трогающего вашу руку, глядящего вам в глаза? Иногда ваши суждения оказываются ошибочны, но ошибочны они именно потому, что на основании этих деталей судить можно – хотя можно и ошибиться.

Смотрите на крону дерева, написанного Камилем Коро, – листья дышат и трепещут, ветер колеблет крону, порой выворачивает листья наизнанку, так, что светло-жёлтая внутренняя сторона листа неожиданно вспыхивает среди сплошной зелени. Так смотреть на листву нельзя заставить – тут надобно искренне любить каждый лист, переживать за дерево, за то, как дышит листва. «Кроны деревьев надо писать так, чтобы в них оставалось место для маленьких птичек», – говорил великий художник Коро. Умирая, он сказал: «Мне кажется, я так и не сумел написать небо. Сегодня оно мне видится гораздо более высоким и прозрачным». Он и впрямь любил чистое небо, прохладный вольный воздух свободной Франции, – и достаточно небольшого фрагмента холста с прозрачным небом Коро, чтобы вам передалась его страсть к свободному полёту души.

Рисуя поле, Ван Гог видел каждый из тысячи стебельков

Рисуя поле, Ван Гог видел каждый из тысячи стебельков

Поглядите на траву, написанную Ван Гогом, на стебли, каждый из которых обладает своей собственной исступлённой страстью; они извиваются, рвутся вверх, каждый играет своим цветом; поглядите на мятущуюся толпу характеров – так художник видел поле, состоящее из тысяч стеблей трав, – разве по приказу правительства/корпорации/Союза художников etc. так въедливо можно смотреть на траву?

Поглядите на фрагмент портрета Рембрандта, всего лишь на часть лица – ну, скажем, глаз и переносицу, то место в лице человека, где копится усталость и заботы, то место, где прожитая жизнь оставляет свои меты. Изобразить морщины, что видны на лбу у персонажа (как то сделает заурядный подмастерье-художник), можно – это не очень сложно, но это вовсе не опишет характера переживаний героя и, главное, не передаст сопереживания художника своей модели. Ведь вас беспокоят не сами морщины на лбу отца, но то, что отцу пришлось пережить, то, почему эти морщины появились.

А как это всё нарисовать? Рембрандт не рисовал морщины, он трогал кистью веки и мешки под глазами модели, водил кистью так бережно, как трогает влюблённый сын лицо отца, как прикасается отец к щеке ребёнка. Только тысячей таких деликатных прикосновений ткётся плоть картины – именно создаётся наново, ещё раз создаётся ещё одна живая плоть, тождественная в трепетности плоти изображённого человека. Про это, собственно, легенда о Пигмалионе и Галатее – мастер оживил скульптуру любовью.

Глаза героя Рембрандта измучены заботой

Глаза героя Рембрандта измучены заботой

Рембрандт словно вылепил его образ прикосновениями, он словно оберегал образ от тлена и защищал от небытия. И сегодня, когда мы глядим на эти рембрандтовские лица, измученные заботой, мы ощущаем всю полноту их жизни именно потому, что за каждую минуту их бытия, за каждую морщину, пролегшую через усталое лицо, Рембрандт отвечал перед миром. Живопись затем и существует, чтобы отстоять каждый сантиметр бытия перед небытием, чтобы остановить смерть. Защитить самое малое, отстоять мимолётный вздох творения – вот задача художника. «Мельчайшая пылинка живого ценнее всего, что я сделаю и сделал», – написал великий русский поэт, и это завет всякой подлинной живописи.

Фрагмента картины достаточно, чтобы понять, насколько сильно чувствует художник: градус страсти очевиден в той же степени, в какой очевиден жар огня, если вы дотронетесь до раскалённого угля. Не обязательно залезть в костёр, чтобы понять, что там горячо. Вот сложнейшая картина бургундского мастера Рогира ван дер Вейдена. Картина стоит того, чтобы её изучать подробно, исследовать сюжет, думать над тем, зачем всё это нарисовал мастер. Но чтобы измерить градус жара картины, достаточно детали. Поглядите, как живая щека Богоматери вдавлена в мёртвую пожелтевшую щеку сына, снятого с креста, – и этого фрагмента достаточно. Вот об этом писал ван дер Вейден. Вот это невыносимое понимание потери, с которым надо жить и, несмотря на, продолжать верить, – вот это и составляет сущность его любви.

Подлинность страсти нельзя имитировать, страсть мы доказываем ежедневным непрекращающимся усилием. Вот перед вами фрагмент картины Поля Сезанна: упорное, маниакально повторяющееся движение – мастер наслаивает мазок на мазок, он, как безумный штукатур, кладёт краску поверх краски, переписывает, добавляет, уточняет. Это не просто поиск, это сократическое желание понять суть вещи, это признание (именно тождественное сократовскому), что «я ничего не знаю», – но неустанное желание доискаться и разобраться. Иными словами, это сжигающая сознание страсть к истине.

«Любить – это с простынь, бессонницей рваных, срываться, ревнуя к Копернику» – так определил любовь Маяковский. Так в искусстве чувство к одному человеку – к другому – переплавляется в страсть к общей истине; так Любовь Земная делается Любовью Небесной, если пользоваться терминологией неоплатоников.

Живопись позволяет проследить превращение энергии наглядно. Сандро Боттичелли посвятил своё творчество единственной прекрасной даме; Боттичелли изобразил ту же самую модель Венерой, Весной и ещё в сотне образов. Художник никогда не прикоснулся к краю платья своей возлюбленной, это не было, собственно говоря, важным. (Говорят, то была Симонетта Веспуччи и мастер наблюдал со стороны за романом избранницы с Джулиано Медичи.) Художник изображал свою любовь как вселенское чувство (ср. чувство Данте к Беатриче). Он переживал любовь к Симонетте как преданность Истине. Он был рад тому, что абстрактное переживание отлилось в конкретные формы конкретного человека, но ведь это не изменило масштаба чувства. Именно этой всепоглощающей страсти, перешедшей в качество вселенской любви, мы обязаны картинам Боттичелли.

«Любовь есть великая скрепа бытия, она принадлежит сразу всем и не принадлежит никому»

Существовала бы живопись Боттичелли без Симонетты, существовала бы живопись Уччелло без перспективы, живопись Гойи без герцогини Альбы, живопись Шагала без любви к Белле, а живопись Дали без его исступлённой любви к славе?

Великий художник Паоло Уччелло ложился спать поздно. Его жена приходила в мастерскую, торопила мужа в спальню. Уччелло, уходя из мастерской, бормотал: «Зачем вы отрываете меня от моей возлюбленной?» Возлюбленной Паоло Уччелло была перспектива. Уччелло открыл перспективу, то есть впервые поглядел на пространство применительно к значению бытия отдельного человека, и разум художника пребывал в любовном экстазе. Он вымерял, соотносил, расчерчивал внешний мир, «как будто небосвод относится к предмету его ночных забот», точно с тем же упрямым фанатизмом, с каким спешил Сезанн к горе Сен-Виктуар, поклявшись «умереть за работой».

И когда мы следим за рукой Уччелло, мы проникаемся пафосом его труда: художник передаёт нам уверенность в том, что мы отвоюем наше место на Земле, эта планета сделана для общей жизни и общей работы. Узнавание мира становится подлинной любовью художника, поскольку в этом знании собираются все прочие привязанности, – так мореплаватель открывал новые земли не только потому, что развивал географию, но меняя жизнь известных ему людей. Гуманисты Возрождения воспринимали знания, как причастность Божественной любви: способность понимать мир зависит от того, насколько душа способна законы мироздания осознать ради всех людей разом. От знания, как от страсти, пьянели Дюрер и Леонардо, знание было их возлюбленной.

Невыносимое понимание потери, с которой надо жить, - сущность любви у ван дер Вейдена

Невыносимое понимание потери, с которой надо жить, - сущность любви у ван дер Вейдена

«А теперь посмотрим, что ты за человек», – говорит Лев Николаевич. И это значит: поднялся ли художник над эгоизмом? Ведь красота, которую художник производит, становится таковой лишь в том случае, если образ несёт весь объём информации о мире, о человеке, о страстях и соблазнах, о справедливости и счастье. Иначе это не красота – в философском понимании этого термина. Иначе нарисована просто декорация. Не существует художественного образа вне полноты переживания за мир. Разве мы способны переживать красный цвет, если красный не конденсировал бы в себе символы страсти, крови, восстания и жертвы? Разве мы понимали бы прелесть голубого, если бы голубой не собирал в себе прозрачность небес и чистоту? И разве не потому цвета одежд Иисуса, красный с голубым, становятся для нас выражением любви к ближнему?

Художественный образ ткёт плоть из многих знаний и многих болей, личный опыт автора становится интересен зрителю/читателю, если опыт пережит как часть общей мистерии – способен ли автор в своём творении встать над карьерой, над социальной надобностью, над интересом государственным или национальным? Христианский гуманизм, а масляная живопись есть искусство, рождённое в Возрождение именно как выражение христианского гуманизма, призван быть выше мелких выгод.

***

Теперь переведите взгляд на фрагмент картины Малевича, обладающей трепетностью кирзового сапога. Не надо стесняться этого нелепого занятия: попробуйте вглядеться в переливы краски, попробуйте разглядеть что-то в черноте квадрата; ведь в глубокой тени Рембрандта вы видите так много разного – там, в рембрандтовской тьме, скрыты нежность, преданность, опыт прожитых лет, терпение. А в черноте квадрата совсем ничего нет. Почему так? Несомненно, картина «Чёрный квадрат» именно потому столь брутально проста, что передаёт дух напористого строительства, свержения стереотипов, лапидарного устройства будущих казарм (квадратно-гнездовые картины Малевича изображают планы будущих городов). Всё это так, этим искусство супрематизма и интересно. Супрематизм, то есть «наивысшее», долженствовал быть венцом развития пластических искусств, завершением усилий Микеланджело, Ван Гога, Брейгеля. Человеческого более не существует, образа нет – осталось только сверхчеловеческое.

О любви (сопереживании, преданности и т.п.) речи уже не шло. Толпам захотелось подменить брутальными декларациями тёплое и трепетное – в этом вины конкретного художника нет: он лишь, как это принято говорить, выразил время.

Каземир Малевич. "Черный квадрат"

Каземир Малевич. "Черный квадрат"

Малевич оказался своего рода медиумом, вызывающим силы, разрушающие Божественный образ. Время явило пустоту и жестокость во всём, в том числе и в эстетике. Картины, книги, философия вели людей к чудовищным тотальным войнам, где места для любви одного к одному уже не оставалось. Когда европейский эстет убеждает себя в том, что он любит (именно «любит») картину «Чёрный квадрат», уместно поинтересоваться: а Дзержинского или Геббельса вы тоже любите? И почему же нет, если они призывали к точно такой же брутальной жестокости, к какой зовёт чёрный квадрат?

Знак вытеснил из пластического искусства образ с той же самоуверенной нахрапистостью, с какой ограниченный тиран приговаривает слабых и сентиментальных людей к смерти.

Так случилось в ХХ веке, что полнокровный художественный образ, творение, созданное по образцу и подобию Божьему, было заменено на знак – на вещь бездушную, но повелительную. Это уводит искусство стран христианского круга прочь от христианского искусства – уводит далеко, в язычество и во время деспотий, когда массы народа повиновались фараону и тирану, лиц которых никто никогда не видел.

Христианский мир расплатился двумя катастрофическими войнами за эту приверженность знаковой системе – таких бессмысленно кровавых боен не знала история, хотя, безусловно, была исключительно жестока и кровава. Толпы умирали за знак свастики и за пятиконечную звезду, а образ Бога был отменён, и что воплощала свастика и что воплощала звезда – мало кто ведал. А если иллюзии и имелись, то быстро развеялись.

***

Серый, но солнечный голландский денёк. Офицер в красном мундире беседует с горожанкой у открытого окна. Она смущена его историей. Свет льётся сквозь дутое голландское стекло в тихую комнату.

Это архангел Гавриил беседует с Девой Марией – и Ян Вермеер написал их беседу так, как смог увидеть в своём родном Дельфте: потому что всё сплавлено воедино – и вера в добро, и любовь к женщине, и трепет света, и ощущение невозвратности всякого мига перед лицом вечности, которая всё обнимает.

История, которую мы проживаем сегодня, сумбурна, и пока кажется, что знак торжествует. Но никто не в силах отменить ровного сияния небес и света истины. Художественный образ возникнет, как возникает всегда, из праха и пепла; образ преодолеет знак, и мы сызнова научимся рисовать.