На пороге Первой мировой войны в Париже сложилась исключительная интеллектуальная атмосфера: мастера искусств и просто околотворческая богема спешили в Париж, чтобы напитаться особым воздухом, поучаствовать в особенной жизни, а как определить эту жизнь, не знал никто.

Вот Эренбург попытался в мемуарах «Люди, годы, жизнь», и у него не получилось – описано живо, частные примеры крайне занимательны, но никакого объяснения, что же там было такое особенное в этом Париже, из книги не проистекает. Вот и Хемингуэй попытался в «Празднике, который всегда с тобой», он написал целую книгу о Париже тех лет; получилась щемящая повесть о любви писателя к своей первой жене и к ушедшей молодости, о той неуловимой искренности, что могла расцвести только в Париже тех лет, а почему только в Париже – осталось непонятно. Вот и Оруэлл написал книгу «Фунты лиха в Париже и Лондоне», вот и Генри Миллер написал книгу «Чёрная весна», вот и Гертруда Стайн написала своего рода мемуары – нет числа воспоминаниям участников страннейшей европейской фиесты. Это ведь была фиеста, беспечный праздник посреди предвоенной Европы.

Помните роман Хемингуэя «Фиеста» – он же не про путешествие в Памплону, роман – про странный карнавал посреди предвоенной Европы, вот откуда произошёл «праздник, который всегда с тобой», из того самого ощущения вечной фиесты.

Существует определение, данное Бобом Фоссом Берлину времён Веймарской республики, – он назвал прусскую столицу словом «кабаре»: мол, они плясали и развлекались, тратили бесценные силы и уходящее время, а опасность их подстерегала и прихлопнула это безответственное веселье. Определение «фиеста» сродни термину «кабаре», но есть и разница. Значение слова «фиеста» Хемингуэй, знаток корриды, хорошо чувствовал. Фиеста – это праздник, сопровождающий корриду, оттеняющий бешеным весельем смертельный поединок с варварством.

Если исходить из термина «фиеста» и определения «праздник, который всегда с тобой», то понимание феноменологии Латинского квартала начала прошлого века проясняется, но пока ещё крайне слабо. Фиеста, карнавал, пир во время чумы – аналогий много. Среди прочих приходит на ум брейгелевская картина «Битва Карнавала и Поста» – Брейгель часто использовал метафору поста (понятого во всей ханжеской ипостаси последнего) как метафору глобального насилия общества над человеком; всплывает и сюжет возрожденческого сочинения Боккаччо «Декамерон», герои которого ведут фривольные беседы в поместье, отгороженном всего лишь садом и стенами от чумного города; не так ли ощущали себя веселящиеся в Ротонде перед мировой войной?

Написано много томов, а внятного объяснения никто не дал: что их объединяло – они и впрямь сидели в кафе, балагурили и пили дешёвое вино, иногда рисовали, иногда сочиняли стихи – сущие персонажи Боккаччо; неужели пирующих объединяло лишь веселье? Помните эти душераздирающие картины Паскина или Пикассо, да и ещё и Ван Гог с Лотреком предвосхитили тему – бедняки, сидящие за стаканом абсента? Они бедны, и перспектив у них – никаких; но вот сейчас и здесь они свободны. Главное ведь не в стихах и не в картинах, главное не в успехе завтрашнего дня, это уже давно им, отверженным, понятно; главное – в общности людей, в свободном образе жизни.

Пабло Пикассо и Макс Жакоб (в центре) у входа в "Ротонду". Париж 1910 год

Пабло Пикассо и Макс Жакоб (в центре) у входа в "Ротонду". Париж 1910 год

Счастливцы, избравшие высокую нужду (по аналогии с «высоким досугом» Аристотеля) в качестве жизненного кредо, не ходят на службу, они не рабы рынка, они не зависят от мнения музеев и знатоков. Они живут в обнимку с искусством не потому, что им платят деньги, и не потому, что «участвуют в культурном процессе». Нет-нет, они в строительстве культурной программы общества не участвуют!

Вокруг них за стенами кафе клубится мир с проектами, планами, программами – фашисты, большевики и прочие заговорщики хотят переиначить культуру, сбросить авторитетов с корабля современности – а для выпивох в Ротонде такой вопрос не стоит; для них попросту нет авторитетов, они чувствуют себя в мировой культуре как в собственной мансарде, им никого сбрасывать с корабля современности не требуется. «Сутин – это новый Рембрандт», – так постановил Модильяни, и на территории Ротонды считается именно так. Классику никто из них не отменял, напротив, Рембрандта чтили, просто в комнату классика подселили Сутина.

Сравните лёгкую ношу бедняка – вершителя мировой судьбы с тяжкими программами ВХУТЕМАСа и Баухауса, с манифестами футуристов и троцкистов, с директивами партий.

Про свободу отверженных вершителей мировой истории сложены легенды и сняты фильмы, но чем дальше мы отодвинуты от них во времени (прошло больше ста лет), тем непонятнее, о чем именно сложена легенда. Свободы творчества, подкреплённой бедностью и пьянством, хватало и у анархистов кафе «Вольтер», да и у троцкистов, и у коллег из Баухауса. И то была весьма подробно аргументированная свобода, в том числе от наследия культуры! Отличие между функциональной свободой Баухауса/ ВХУТЕМАСа и абсолютно нефункциональной свободой Латинского квартала есть, но определение этого отличия ускользает.

В Париж именно стремились за новым и необычайным, бросая Берлин и Москву, – так некогда стремились во Флоренцию Лоренцо Медичи, чтобы прикоснуться к будоражащей кровь среде постоянного созидания. Но это же странно: ведь деклараций о намерениях созидать новое в предреволюционной Москве и веймарском Берлине (да и в довоенном Берлине) было, пожалуй что, и побольше, чем в Париже.

Ни доктрин коммунизма, ни лозунгов демократии, ни перспектив мировой революции, ни обновления мира через фашизм – ничего этого в Ротонде не обсуждали.

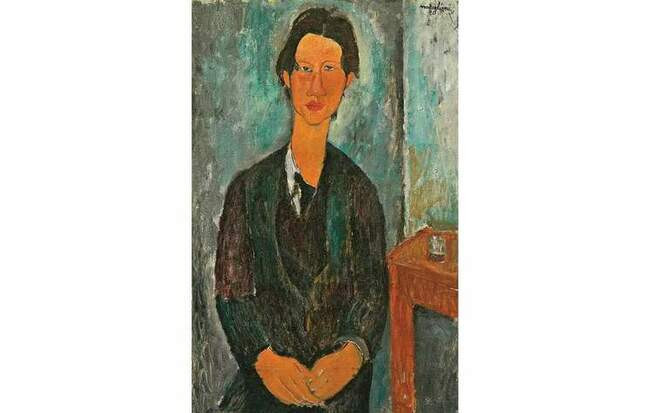

"Хаим Сутин". Амадео Модильяни. 1917 год

"Хаим Сутин". Амадео Модильяни. 1917 год

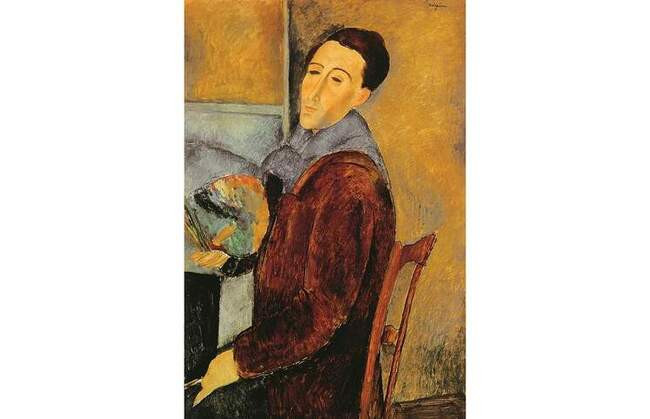

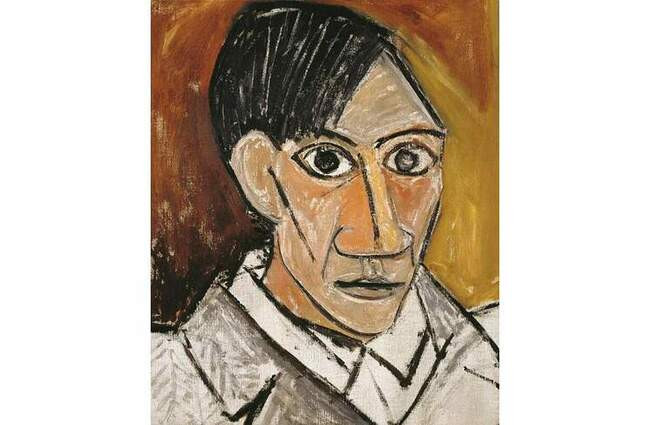

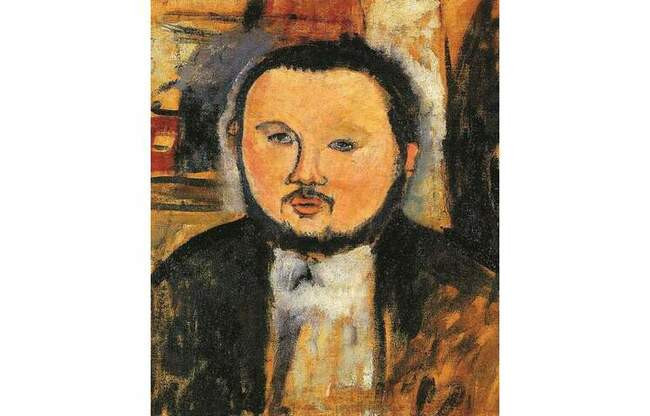

«Потерянное поколение», как это ни странно звучит, в основном говорило о классике: Модильяни бредил средневековой скульптурой и Нострадамусом, Сутин тосковал о Рембрандте, Пикассо занимался римской классикой и африканской скульптурой, а революционность Риверы проходила как-то побоку, как одно из застольных чудачеств; Эренбург довольно живо описал их тогдашние беседы: реплики революционного Риверы тонули в дискуссиях о цвете и композиции.

«Потерянное поколение» – какое странное название для среды интеллектуалов. Возможно, выражение Гертруды Стайн мы понимаем неправильно. Сегодня мы трактуем «потерянное поколение» как обозначение интеллектуалов меж двух мировых войн, растерянных интеллигентов, утративших свою идентичность, утративших связь с корнями и культурой, и т.п.

Но что если Стайн прозорливо назвала социальную среду Парижа «потерянным поколением» по той причине, что люди, населявшие Париж, будут неправильно поняты и потому затеряются в истории? Ведь именно так и произошло. Мы помним Модильяни и Сутина, Хемингуэя и Джойса, но никак не в силах связать их воедино. А связь существовала! Что общего между Хемингуэем и Модильяни? Между Джойсом и Паскиным, между Паундом и Сутиным? Не поняв общество Парижа тех лет, его попросту превратили в любопытный культурный феномен, наподобие иных художественных кружков и школ – Баухауса, ВХУТЕМАСа или кабаре «Вольтер».

Бывает же такое: собираются талантливые люди и выдумывают сюрреализм; или открывают школу нового искусства; они единомышленники – вот и открыли школу. Но предвоенный Париж ХХ века не открывал никакой теории, не изобретал никакой школы! Париж 10-х годов прошлого века превратился сегодня в экспонат среди прочих художественных школ и затерялся на полках архивов; вот и «потерялось» поколение – жизнь этих изгоев прочли как жизнь художественного кружка. А было иначе: про другое и ради другого.

"Эзра Паунд". Перси Уиндем Льюис

"Эзра Паунд". Перси Уиндем Льюис

Парижская жизнь начала ХХ века – явление иного порядка, чем художественное течение или кружок единомышленников. От узкого круга художников Ротонды – и шире, охватывая писателей иммигрантов, философов изгоев, журналистов и актёров, – ткалась особая среда интенсивной интеллектуальной жизни; и происходило это на фоне социальной неустроенности и бедности участников интеллектуальных дебатов.

Про таких людей говорят «не от мира сего», но как определить множество характеров, соединённых воедино именно тем, что все они «не от мира сего»? Можно ли сказать так: «то был мир, населённый людьми не от мира сего»? Художники и писатели находили общий язык, философы и журналисты договаривались меж собой; ощущение единой судьбы опоясывало этот пёстрый коллектив – однако ни в какой иной коллектив они не могли бы вписаться. Сутин, или Паскин, или Модильяни, они же в принципе асоциальны. А здесь возникла среда. Они не приняли правил мира, они не от мира сего – и надо же: сами создали собственное общество.

Словосочетание «парижская школа» вводит в заблуждение, поскольку никакой школы не было. Общим был богемный образ жизни, показательное презрение к карьере, к буржуазии, к официальной культуре, можно сказать даже совсем просто – брезгливое отношение к капитализму. Иногда в художественных монографиях этих отверженных определяют как экзистенциалистов; но определение хромает – экзистенциализм появился двадцатью годами позже, это совершенно особое течение мысли, связанное с определённой социальной историей; среди парижан тех лет философов, ангажированных борьбой, не было, да и пограничной ситуации не наблюдалось. Да, назревала война – но то была империалистическая война, в которой не было правых и виноватых, какой тут экзистенциализм? Баррикад нет – стало быть, и экзистенциализма нет; да и программы никакой не было.

Автопортрет Амедео Модильяни. 1919 год

Автопортрет Амедео Модильяни. 1919 год

Скорее ситуация в Ротонде напоминала двор Маргариты Наваррской (бабки знаменитой королевы Марго) в Лионе, приютивший пёстрый набор гуманистов из разных уголков Франции. При дворе автора «Гептамерона» не существовало никакой определённой эстетической программы; то был круг, выражаясь крайне условно, «гуманистов», но единой доктрины участники собраний у просвещённой правительницы не исповедовали. Клеман Маро и Бонавентура Деперье могли сочувствовать гугенотам или католикам, но суть лионского кружка была в том, что он стоял вне и над религиозной распрей.

Полагаю, мы вправе поставить Париж 10-х годов прошлого века в один ряд с двором Лоренцо Медичи во Флоренции или с причудливым дворцом Фонтенбло, созданном Франциском Первым, дабы перенять эстафету итальянского Ренессанса. Иными словами, публика в Ротонде представляла собой именно ренессансное по духу соцветие талантов, не скреплённое догмой школы, но объединённое принципом ренессансного гуманизма. То, что роднит Модильяни, Сутина и Хемингуэя (впрочем, ни один из них ни разу не произнёс данного словосочетания), это доктрина христианского гуманизма, противопоставленная времени. Стоит произнести это, как выражение Гертруды Стайн «потерянное поколение» приобретает иной смысл: за этими словами стоит судьба Ренессанса в принципе – судьба гуманистического усилия, обречённого потеряться среди прагматики исторического процесса.

Был в европейской истории всего лишь один Ренессанс или же возрождений было несколько и «ренессансы» – это не что иное, как упорные, повторяющиеся из века в век усилия гуманистической эстетики, тщетно пытающейся преобразить историю человечества? Если так, если ренессанс возникает вновь и вновь как реакция человечества на болезнь, как противоядие прагматизму и алчной войне, тогда перед нами один из европейских ренессансов, наряду с ренессансом Оттона, с каролингским ренессансом, с итальянским ренессансом и ренессансом обширного графства Бургундии XVI века.

Не лишним будет упомянуть и то, что уникальное состояние свободного коллектива творцов в Париже 10-х годов ХХ века – всего лишь на тридцать-сорок лет отстоит от времени Парижской коммуны (1871 г.), а что такое тридцать лет? Это память отцов, даже не дедов. Мы сегодня можем ощутить, как властна в людях память о советском периоде истории, а ведь время социалистической России отстоит от нас на 35 лет. Неужели парижане не помнили, что на кладбище Пер-Лашез, неподалеку от Монпарнаса, расстреливали коммунаров? Неужели их свободное общество бедняков никак не напоминало им о коммуне?

Автопортрет Пабло Пикассо. 1907 год

Автопортрет Пабло Пикассо. 1907 год

Есть ещё одно общество, описанное, кстати сказать, французским автором, – это Телемское аббатство, утопическое общество, выдуманное Франсуа Рабле и построенное его героем, братом Жаном. Девизом этого аббатства был лозунг «делай что хочешь» – брат Жан исходил из того положения, что образованный и гуманистически ориентированный человек может хотеть лишь хорошего. «Телемиты» Парижа 10-х годов практически буквально вторили советам Рабле: они предавались высокому досугу, не делали карьеры, рассуждали и творили, прикладывались к бутылке (к «оракулу божественной бутылки», по Рабле) – и в их обители (будь то Ротонда или кафе «Куполь») усталый от непонимания творец обретал защиту от партийных ангажементов и находил своё – независимое от мира! – место.

То была подлинная утопия предвоенной Европы. И не следует ли в таком случае прочесть выражение «потерянное поколение» как эвфемизм термина «ренессанс»? В известном смысле европейский ренессанс – тоже потерянное поколение. Флоренция Лоренцо Медичи была сметена с исторической карты столь же стремительно, как хрупкий мир Ротонды.

Нельзя сказать, что обитатели новоявленной Телемской обители в Париже не отдавали себе отчёта в том, что они своего рода «телемиты». Так, Илья Эренбург в утопическом романе «Необычайные похождения Хулио Хуренито» сделал Учителя (Спасителя) мексиканцем, но действие романа, зарождение кружка учеников, происходит в Париже – только там и мог бы появиться такой универсальный гуру, проповедник и пророк. Более того, сам замысел утопического романа «Хулио Хуренито» созрел в Париже; подозреваю, что так, через эту мистическую визионерскую повесть, Эренбург пытался осмыслить парижский опыт.

И хотя сам роман написался в Бельгии (писатель гостил у друга, Константа Пермеке, бельгийского художника), но дух повествования – сугубо парижский. Эренбург как-то проговорился, что в Хуренито соединил черты своих собеседников из Ротонды: происхождение и национальное бунтарство (мексиканец) взял у Риверы, провокативное мышление – у Пикассо, небрежный аристократизм – у Модильяни, и т.п.

"Автопортрет с семью пальцами". Марк Шагал. 1913 год

"Автопортрет с семью пальцами". Марк Шагал. 1913 год

Звучит несколько обидно по отношению к автору смелой утопии (или анти-утопии, в случае романа Эренбурга оба определения жанра подходят), но никакого твёрдого рецепта общества будущего, никакой ясной (пусть ложной, но ясной в представлении автора) картины Эренбург нарисовать не смог, не сумел или не захотел. Роман этот – бесконечный набор провокаций и насмешек над догмами, но сквозь насмешки и провокации проступает растерянность перед безумным напором истории и толпы.

Анархисты, троцкисты, большевики и фашисты кроят мир, а хрупкий Учитель Хуренито может лишь насмешливо анализировать их нелепости – однако противопоставить им он ничего не может. Утопический рассказ завершается гибелью Хуренито: Учитель человечества сам решает умереть от пули грабителя («умереть за сапоги»), поскольку больше ему ни за что жизнь отдать не хочется; так бесславно кончается попытка писателя передать дух свободы парижской школы.

«Если вы не знаете, какой из двух равноценных курсов действий избрать, - изберите более дерзкий» - Эзра Паунд

Есть и другая утопия (или антиутопия, как угодно), рождённая тем же сообществом Парижа. Речь идёт о великой, огромной поэме Эзры Паунда, американца, ставшего космополитом и всю жизнь боровшегося с англо-саксонской финансовой цивилизацией.

Строго говоря, Паунд писал свои «Кантос» (поэму, состоящую из многочисленных песен, которые он периодически дописывал в течение всей жизни, как новую «Божественную комедию», суммирующую беды и надежды века) не только в Париже. Но личность автора и огромность замысла удивительно точно вписаны в парижский карнавал. Паунд оказал несомненное влияние своим присутствием и – что немаловажно – своими средневековыми идеалами на парижских визионеров.

Поэма Паунда, песни которой публиковались разрозненно, построена как последовательная критика Узуры – господствующего мирового порядка. Узура – определение, данное Паундом всему материальному, стяжательскому, конформистскому, обывательскому миру – тому, что прикрывается «логикой» рынка, прогресса, цивилизации и славит успех и моду; Узура – понятие исключительно ёмкое. Узура владеет умами.

Если пользоваться терминами Паунда, именно глянцевая Узура задумывает войны, стравливает народы, создаёт безработицу и кризисы. По Паунду, мы могли бы определить все социальные прожекты и соблазны как очередные проявления мимикрирующей Узуры, меняющей обличия, подстраивающейся под моду или формирующей новую моду. Паунд, как и прочие обитатели Парижа (Телемы тех лет), не солидаризировался ни с каким социальным проектом; его идеал оставался в прошлом – в провансальской поэзии трубадуров, в проторенессансной эстетике, его обращение к дантовскому эпосу – это сугубо ренессансное желание вызвать вновь из небытия золотой век человечества.

Узура для Паунда стала воплощением всего низменного и материального, а Телема (Париж) тех лет был программным анти-Лондоном, анти-Узурой, антикапитализмом, парижский мир тех лет – это был, если угодно, анти-рынок.

Портрет Диего Риверы. Амедео Модильяни. 1914 год

Портрет Диего Риверы. Амедео Модильяни. 1914 год

Нелишним будет отметить и антикапиталистический экстремизм Ротонды, воплощённый в Ривере и Сутине, и провиденциальный мистицизм Модильяни, который, как известно, был под обаянием Нострадамуса и носил катрены Нострадамуса в кармане. Средневековые цеховые идеалы – или ещё точнее, ренессансная этика труда, вплавленного в досуг, – как это разнится с созидательными программами Баухауса и ВХУТЕМАСа! Они никого не хотели учить, никого не хотели воспитывать, среди них не было комиссаров (см. Малевич) и «полпредов искусства» (см. Маяковский) – они просто жили свободно, и в этом была их сила.

Они не рисовали чёрный квадрат и не поклонялись идолам насилия – то была атмосфера приятия другого, понимания феномена «цели в себе»; среди них не было лидера – и это поразительно. Каждый из них был носителем принципа гуманизма – то есть приоритета образа над схемой.

Паунд – визионер, как и Хулио Хуренито, как, в известном смысле, и Пикассо, и Сутин, и, разумеется, Шагал и, несомненно, Джойс – да и как не впасть в пророческое кликушество, когда противостоишь порочной цивилизации и стремишься возродить великое искусство?

Ренессанс – как утопическая идея вернуть великий век Греции, осчастливить и написать Европу утраченными смыслами – сколь отлично это от проектов демонстраций и небоскрёбов, вызревавших в мастерских ВХУТЕМАСа.

Как известно, ренессанс – весьма хрупкая субстанция; история политических движений гораздо сильнее и последовательнее.

Узура настигала и побеждала братство Ротонды, однажды победила окончательно: некоторых убила война, нескольких накрыл своим тяжким крылом успех, и их охватила денежная эйфория; а большинство просто не смогли уже больше снимать жильё в Париже. В недавнем исследовании проскользнула строка о том, что мир Ротонды естественным образом умер, когда взлетели цены на жильё в Латинском квартале. Так предметно-материальный мир побеждает духовное. Узура побеждает всегда – это положение столь же верно, как и то, что материалистическая история всегда сминает проект ренессанса и последний остаётся в качестве «потерянного поколения».

Эзра Паунд, например, угодил в одну из стандартных исторических ловушек: отвергая власть капитализма и рынка, большевизма и авангарда, он поддался обаянию традиционных ценностей, которыми апеллировал фашизм, – его кумиром стал Муссолини. Он, бунтарь-одиночка, провансальский трубадур и конфуцианец, стал апологетом Муссолини и даже переехал в марионеточную республику Сало, чтобы разделить последние дни диктатора. Здесь же был арестован, выдан в Америку, судим, 12 лет провёл в принудительной госпитализации в сумасшедшем доме в Америке.

Как однажды написал Пастернак: «Я знаю, ваш путь неподделен, но как вас могло занести под своды таких богаделен на искреннем вашем пути?» Однако занесло. Но куда ещё деться ренессансу, который рассыпается в прах, как ему мимикрировать? Так и Флоренция Медичи превратилась в «республику Иисуса Христа», руководимую фанатиком Савонаролой.

Здесь уместно вспомнить англичанина-традиционалиста, а именно – Честертона, ненавидевшего (как и парижские «телемиты») буржуазную цивилизацию, авангард и прогресс и неизбежно дрейфовавшего в сторону фашизма (его кузен, кстати, стал заместителем Мосли). Честертона от буквального партийного фашизма удержал его здоровый католицизм – хотя, конечно же, дань поклонения Муссолини и он отдал. Любопытно, как бы он отреагировал на войну в Испании ( ГКЧ умер в 36-м) и как бы он отреагировал на войну с Гитлером. Но то, что у Честертона, скажу мягко, были националистически-средневековые, во многом фашистские, идеалы – это, увы, бесспорно.

Паунд католиком не был и такого мощного тормоза, как католицизм (шире – христианство), не имел. В своём отрицании «индивидуалистического» и «либерального», воплощённого в жадной Узуре, Паунд, как и Мирандола, незаметно для себя как бы отодвинул проблему христианского гуманизма в сторону. И сделав этот, казалось бы, не особенно важный шаг, художник оказался под обаянием тотальной доктрины Муссолини.

"Встреча художников". Хаим Сутин. 1919 год. Слева направо: Анри Эпштейн, Хаим Сутин, Пинхус Кремень и японский художник Аяши

"Встреча художников". Хаим Сутин. 1919 год. Слева направо: Анри Эпштейн, Хаим Сутин, Пинхус Кремень и японский художник Аяши

Казус Паунда описывает специфическую дилемму, стоящую перед мастером ХХ века – и продолжающую быть актуальной сегодня. Оттолкнуть Узуру – необходимо; но вот, отказавшись от неё, встав в оппозицию к англо-саксонскому ростовщичеству и финансовому насилию, как не попасть под обаяние фашистской обновляющей морали? «Очистительная» фашистская эстетика (Блейк, или поздний Паунд, до неразличимости схожи в своих образах с колоссами Брекера, певца Третьего рейха) привлекательна первозданной чистотой образов, эти образы деперсонализированы по той простой причине, что индивидуальность как бы скомпрометирована ростовщичеством. Художник, отказавшись от Маммоны, легко переходит во власть Тора или Перуна.

Итак, на примере одного из «телемитов» Ротонды мы видим, как угасала эстетика малого ренессанса Парижа 10-х годов ХХ века. Не менее показательна и судьба Диего Риверы, ещё одного питомца парижской Телемы, подпавшего, в отличие от Паунда, не под обаяние фашизма, но под обаяние коммунистической революции со всеми неизбежными последствиями.

Сюда же следует отнести и Эренбурга, мятущегося искателя истины в предвоенном Париже, который закончил свои дни сталинским культуртрегером. Лишь Модильяни посчастливилось вовремя умереть от туберкулеза и нищеты, а Сутину – в деревенской клинике в оккупированной Франции, от неудачной операции; остальным повезло меньше: они видели крушение утопии.

От «праздника, который всегда с тобой» сегодня остались только цены на аукционах.

Почему ренессансы в европейской культуре столь быстротечны? Отчего они возникают, чем манят, и как так сходятся звёзды и ветра, что творцы связывают свои судьбы не с маршами и программами партий – но с высоким досугом и гуманизмом? Ренессансы в европейской истории – точно ремиссии после затяжной болезни; но болезнь сильнее и последовательнее.

Дилемма европейского художника, которую необходимо осознать, чтобы выбрать между Сциллой рынка и Харибдой тоталитаризма, – решения практически не имеет; как пройти между скалами? Разрешить дилемму может только ренессанс.

Но ренессанса нет.