1666 год столь явно подмигивает числом зверя, что даже жаль, что на Руси этого не заметили – летоисчисление до Петра Великого велось от Сотворения мира, счёт по которому давно уже перевалил за семь тысяч лет. А ведь именно в том году начался в Москве Большой собор, на котором судили зачинщиков церковного раскола – ссылали, пытали, резали языки. Не желавшие пропадать в государстве царя-антихриста, бежали раскольники на окраины – на Север, в нижегородские леса, в Сибирь.

Вскоре оттуда стали доноситься ужасные вести – будто еретикам мало стало хорониться на краю земли Русской: задумав переселиться прямо в райские кущи, запираются они в избах и сжигают себя. Всего за несколько десятилетий на Севере и в Сибири предали себя огню несколько тысяч несчастных фанатиков.

И, как ни боролась власть за умы и души еретиков, они передавали друг другу свой олимпийский факел вплоть до середины XIX века, когда он наконец погас, вспыхнув напоследок групповым самосожжением, происшедшим уже после отмены крепостного права – в эпоху, когда по всей России строились школы, больницы, железные дороги. О тёмные, исступлённые изуверы!

…Началось, правда, всё совсем не с огня. И вроде даже ещё до раскола. Бродил в Вязниках, что под Владимиром, старец Капитон – с виду великий подвижник: носил на себе две плиты каменные – одна спереди, другая сзади, по полтора пуда в обеих, спал, подвесивши себя за пояс к железному крюку в потолке. Эти подвиги сыскали ему сотни поклонников – издревле на Руси любили умерщвлявших плоть старцев. Да и как не любить?

Поглядишь на воеводу, на попа, на последнего писаря – у всех красные, упитанные рожи, все только говорят о благочестии и законе, а сами лишь и умеют, что год от года жиреть. А тут человек несомненно страдает наших грехов ради – можно подделать елейный тон, но плиту каменную в полтора пуда не подделаешь. Крестьяне искали у Капитона и его учеников совета, как бы душу свою спасти.

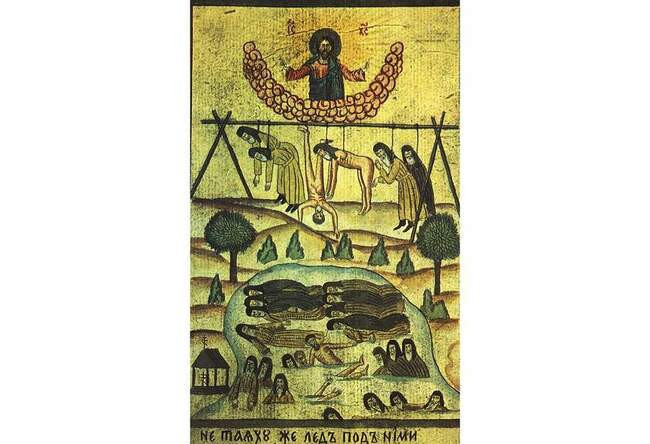

Один из последователей учителя – Василий Волосатый, тоже почтенный старец, – и повёл их за собою в леса: поселил в выкопанной средь поляны обширной землянке. Удивлённо смотрели крестьяне на это пристанище – не было там ни окон, ни дверей, ни столов, ни стульев, одни полати кругом, чтобы больше народу вместилось. Василий уложил их всех на полати и велел лежать так, постясь; сам же вылез и, закрыв людей во чреве земли, уселся на пригорочек.

Прошёл день, два, пленники возопили: «Отче милостивый! Сгораем от жажды, угаси наш огонь!» Но старец был безучастен к воплям – ходил поблизости и уговаривал учеников терпеть. В ужасе наблюдали несчастные, как гибнут их сокамерники – тот последний вздох испустил, та затихла, извернувшись змеёй.

Вскоре закричали они совсем иное: старче злой, аспид проклятый, видимый бес, прельстивший нас враг, дай нам ясти! Но тщетно сотрясали они ослабевшими руками прочные замки и цепи, навешенные старцем на единственный выход из узилища: придуманная Волосатым «морильня» стала всем им братской могилой.

Но странно, что ужасный пример нашёл массу подражаний – вполне добровольно запирались ищущие рай в землянки и избы, ложились и «запащивались» до смерти. А когда наконец совершился раскол, то в леса побежали и старообрядцы – выдалбливали в бревнах убогие гробы, ложились туда и, говорят, пели на весь лес унылыми голосами:

Древян гроб сосновен.

Ради меня строен.

Буду в нём лежати,

Трубна гласа ждати.

Ангелы вострубят,

Из гробов возбудят.

Правду сказать, не только в России придумали эту странную религиозную идею – самовольно покидать бренный мир: почти так же, голодом и огнём, убивали себя в древности индийские аскеты-джайны.

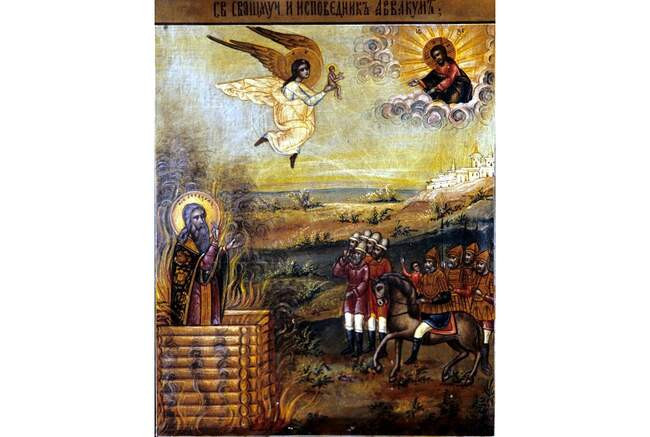

Протопоп Аввакум - вдохновитель гарей

Протопоп Аввакум - вдохновитель гарей

Раскольники думали, что душу спасают, джайны искали возвращения к Абсолюту, но выход нашли общий. Наверное, стремление поскорей окончить свою жизнь, чтобы не тратить её попусту, возникает в тех странах, где люди любят созерцать, а не суетиться. Близка идея о добровольном и пассивном переселении в лучший мир оказалась русской душе – старообрядческие праведники лежали в своих сосновых гробах, как будет лежать Обломов в Гороховой улице, ожидая, пока нездоровый образ жизни не освободит его от обязанности тревожиться, возложенной на всякого живого человека.

Тих русский лес: играют блики на воде, сверчок скрипит, паутинка качается. Спокойно, нестрашно тут умирать. Потерпи ещё чуть-чуть, дружок… Вот и кончилось.

Гори, гори! Ясно?

И почему вдруг огонь? Огонь страшен – все, кто был свидетелем старообрядческих «гарей», вспоминали тот чудовищный рёв, который начинал звучать через мгновение после того, как горельцы поджигали сруб, в котором хоронились. Голоса несчастных тонули в этом рёве, и вряд ли им в тот момент казалось, будто они воспаряют к ангелам. Но кто же заранее знал, как всё случится? Представлялось-то горельцам совсем другое.

Преследуемые за верность прежней вере, старообрядцы селились в глухих лесах, подальше от обычных городов и деревень. Алексей Михайлович, «тишайший» царь, пытал и ссылал лишь самых заметных учителей раскола, а до этих незаметных, но весьма многочисленных их последователей ему дела не было. И лишь дочь его, царевна Софья, спохватилась: по её приказам зачастили на Север, где раскольники селились целыми сёлами и скитами, стрелецкие команды, сопровождаемые священниками.

Старообрядцев ловили и насильно «перекрещивали» обратно – вынуждали принять троеперстное сложение, повиноваться церкви и молиться за царицу. Сперва, правда, священники наведывались на разведку – безуспешно пытались увещевать отступников, при этом запоминая расположение их деревень и считая, сколько народу там укрывается.

Делали они всё это без большой охоты, из-под палки. Вот так митрополит Новгородский отправил в дебри под Каргополем местных попа Григория и дьякона Петра. Их донесение читается как сценарий роуд-муви с элементами ужастика: сопровождаемые небольшим отрядом стрельцов, поп и дьякон углубились в тёмный лес и здесь, на берегу речушки, нашли небольшое село.

Все местные крестьяне заперлись в одной из изб и на призывы выйти потолковать не отзывались. Наконец подошедший к дверям староста отрезал: «Слушать у вас нечего, приехали вы от еретиков, и сами вы волки и хищники». И вслед за этим под крышей избы показался огонь.

Стрельцы принялись выбивать окна – сквозь дым поп и дьякон увидели, что крестьяне с жёнами стоят, обнявшись, среди нанесённых заранее куч бересты, соломы и тряпок, шатаются и стонут в пламени, а дети их визжат, забившись на лавки.

Стрельцы пытались влезть в избу, но окна были слишком малы, а двери на совесть заложены. «И как их огнь одолел, то пошёл от них смрад, что невозможно близ той избы человеку стоять», – рассказывал поп Григорий.

Команда поехала дальше.

В следующем селе – та же картина: запертая изба, внутри которой бабы, девки и малые ребята со связанными назад руками, стоящие в одних рубахах посреди кучи соломы. Мужики были тут же, в избе, держа в руках пищали. Встретили инспекцию они агрессивно – местный заводила объявил, что каяться старообрядцы не будут: покаемся мы небу и земле, а у вас ныне нет ни благочестия, ни церквей настоящих. И добавил: «Больше у нас с вами речей не будет никаких, подите отколе пришли, пока целы. Вы нам люди знакомые, а если бы приехали незнакомые, и живыми бы от нас не уехали».

Поп с дьяконом поскорее убрались: и вправду перестреляют, как куропаток. И тут же засели писать грамоту митрополиту, описав виденные ими ужасы. Тот дал знать в Москву, и вскоре в каргопольские леса явился отряд в триста стрельцов, которым было велено хватать жителей без разбору. Застали местных жителей они в той же позиции, но в заметно большем количестве: внутри большой избы сошлось несколько сотен человек.

Когда стрельцы приступили к окнам, изнутри по ним начали палить из пищалей. А потом избу объяло пламя. Хорошо подготовленные к штурму стрельцы на этот раз не оплошали: мигом разнесли в щепки двери и принялись вытаскивать на снег обожжённых, вопящих людей. Всего им удалось спасти из пламени полтораста человек. Правда, шестьдесят из них вскоре всё равно умерли от ожогов. Зато девяносто других были разосланы по монастырям – под начало опытных в убеждении иноков, которые внушили бы им азы истинной веры.

Но даже самым красноречивым и умным монахам было непросто разговаривать с неудачливыми погорельцами. Уже из первых бесед они поняли, что необходимость сжечься те воспринимали как праздник, как возможность пострадать за Христа. Жители Великих Пожней, что на Пижме-реке, узнав, что к ним из Холмогор собирается сам архиерей Варсонофий – будет перекрещивать в проклятое «никонианство», собрали совет, на котором решили умереть, а веры нечестивой не принимать.

Крестьянин-наушник, обходивший старообрядческие скиты, донёс Варсонофию, что жители решили сжечься. Тот мигом снарядил команду, чтобы те тайно взяли коварных старцев, а жителей развели бы по домам. Но неосторожная команда остановилась на привал неподалёку от другого скита. Местный раскольник смекнул, в чём дело, мигом стал на лыжи – и за ночь добежал до собратьев по вере, успев их предупредить. И сам, вероятно, сжёгся вместе с ними. Представляете?

Морозное утро, розовое солнце играет на ветвях, бодро бежит зарумянившийся старообрядец на лыжах… добежал и сжёгся. Прощай, здоровый образ жизни, прощай, верно служившее мне тело!

Раскольники заперлись в верхнем помещении храмины, натаскав туда смолы и бересты, разломали все лестницы, а окна и врата загородили деревянными щитами. Солдаты просунули им архиерейский указ в окно: рус, сдавайс, будем крестить в добрую веру! Увидев решимость осаждённых, чуть было на попятный не пошли: никому ничего не будет, выдайте старцев, а вас мы не тронем. Подняли на канате попа, он поговорил с раскольниками сквозь щель в щите. Старообрядцы легко победили малограмотного священнослужителя в богословской дискуссии. Когда обескураженный священник спустился на землю, к церкви подошёл местный житель и принялся кричать, вызывая свою запертую внутри дочь. Та заплакала и стала проситься наружу. Раскольники спустили её вниз: что мы, звери, что ли, – у нас добровольный кружок по интересам, все, кто боится, да изыдут.

Солдатский командир крикнул: сейчас будем ломать двери! Собравшиеся принялись молиться со слезами и петь. Солдаты устремились внутрь церкви, наспех приставляя к стенам стремянки – налегай, братцы, ещё успеем их взять живыми! И тут раздался тот самый ужасный рёв. Пламень огненный в мгновенье ока объял всю храмину, и спасать стало некого.

Не следует думать, будто все старообрядцы считали огненные самоубийства достойным делом. Напротив, в массе они самосожигателей осуждали ещё почище православной церкви. Услышав о первых гарях, старцы соседних скитов задумались: поминать их как новопреставленных мучеников или нет? И решили не поминать: не пострадали, а сами себя убили.

Но были и те, кто считал: несомненно мученики! Недаром же организаторы гарей избрали именно огонь: из всех видов самоумерщвления смерть в пламени менее других напоминала суицид: человек не протыкал себя ножом, не кидался в воду – когда старцы поджигали храмину или сруб, большинство участников гарей просто пассивно ждали конца. Грех, таким образом, принимали на душу сами старцы. Но и они себя виновными не считали – напоминали про указ Софьи, по которому всех упорствующих сторонников двуперстного сложения предписывалось… сжигать заживо в срубах. «Не мы, а нечестивые цари разожгли сей огонь!» – восклицали старцы. Правительство само подкинуло раскольникам идейку, и они не преминули ею воспользоваться.

А как радовался гарям сидящий в пустозёрском остроге протопоп Аввакум! Сравнивая соотечественников с греками – изменниками веры, согласившимися на постыдную унию с католиками, – гордился земляками: «Русачки же миленькие не так – в огонь лезет, а благоверия не предаст!» Тайком рассылал старообрядцам грамотки, в которых напоминал библейскую историю о том, как злой царь Навуходоносор велел кинуть в пещь огненную трёх праведных юношей. Заглянул, ожидая найти там тлеющие угольки, – ан «в пещи гуляют отроки, сам-четверт с Богом!».

Вдохновлённые, повезли старообрядческие ходоки послания Аввакума, зачитывая их в разных скитах. Разъяснили премудрый Аввакум и другие старцы, что в последние времена, под угрозой отпадения от веры, лишение себя жизни не будет грехом: «Дерзайте, всенадежным упованием таки размахав, да и в пламя. На-вось, диявол, еже моё тело, до души моей дела тебе нет!» Эти слова лились бальзамом на измученные души раскольников. Больше всего на свете они боялись потерять Царство Небесное – а вдруг не выдержишь застенка и согласишься покреститься в нечестивую веру?

Праведным лучше ни в коем случае не сдаваться войскам – взойти, как по лестнице, по языкам пламени на небо, где уже «не обожжёт их солнце, не уморит зной». И вскоре волна огня перекинулась с Севера в Поволжье и Сибирь, и вся Россия запылала, как дом, где глупые дети уронили свечку.

Огонь, иди за мной

Да полно, точно ли всё было так парадно – единодушная решимость пострадать за Христа, радостное шествие в огонь? Даже прославлявшие гари старообрядческие писатели проговаривались, что успех дела в каждом конкретном случае обеспечивали несколько «верных», которые были в каждой общине: «аще бы не Господь малыми людьми (небольшим числом зачинщиков) укреплял, и вси бы сдалися сами».

Остальные вели себя не слишком достойно – плакали и в душе желали, чтобы стрельцам удалось прорваться в избу и спасти их. Ещё красноречивее описывает неприглядную сторону гарей старообрядческий наставник Евфросин, сочинивший целый трактат в обличение самосожигателей. По его словам, многие горели просто за компанию – люди приходили целыми семьями, и стыдно было остаться в живых, когда все родные шли в пламя.

Один отрок, например, перед сожжением горько бросил, жалеючи о юной своей жизни: «Никако бы аз не сгорел самоубийственным сим огнём, но ради отца и матери и всех своих домашних вметаю себе». Многие пытались спастись до последнего. На одной из гарей глава семейства, седой старик, «уже пламенем затлел», как вдруг понял, что жить хочет, – вскочил на забор и собрался бежать, но тут его собственные сыновья принялись лупить изменника по рукам бердышами, «и он, пребедной, и упал так в огонь».

Бывало и наоборот – малолетний сын взмолился: «Государь-батюшко, пусти, никак гореть не хочу!», а отец в ответ: «Не пущу тебя, но с собою сожгу!». «Какой змей, и гад, и скорпий так творит?» – восклицал описывавший эти случаи Евфросин. Вроде как в гражданскую войну: брат на брата, сын на отца – и в то же время всё куда сложней.

Толкая близких в огонь, родичи не зла им хотели, а добра – спасти их души из мира Антихриста. Когда под рукой не было огня, приходилось убивать семью своими руками – в просвещённую эпоху Елизаветы Петровны в деревне под Барнаулом мужик-старообрядец, на которого охотился отряд солдат, заперся с женой и малолетними детьми в амбаре да там их и порешил ножом. Когда солдаты выбили дверь в амбар, он кинулся в реку – утопиться хотел.

Душегубца выловили, но он успел ещё в волнах вогнать себе нож в бок. Другой, убив семью, сам пришёл к властям, желая мученической смерти, и горько проронил: я для своих родных сам мучителем стал, а теперь вы побудьте для меня мучителями.

Безумцы? Но ведь и в нынешних новостях то и дело пишут о том, как часто бизнесмены, потерявшие в кризис всё состояние и измученные коллекторами, сперва расстреливают своих близких, а потом руки на себя налагают. Может быть, и старообрядцы от нищеты жизни себя лишали? Советские историки, кстати, так и предпочитали думать: угнетённые слои населения, не видя выхода в удушливой атмосфере царизма, предпочитали борьбе за права трудящихся пассивный конец… В ещё более удушливой атмосфере горящего барака.

Стройную теорию рушит одна нестыковочка. Сжигались-то в основном как раз не бедные семьи – бедняков среди трудолюбивых, избегавших пьянства старообрядцев в целом было куда меньше, чем среди обычных православных. Жглись как раз обеспеченные и благополучные.

Перед смертью они даже устраивали раздачи всего своего добра – шли по деревне, разнося остававшимся в этом мире односельчанам зипуны, треухи, сапоги, раздавая коров и лошадей – нам-то уже не пригодится, а «никонианам» проклятым пусть не достанется. Односельчане плакали, принимая дары, – спасибо, будет по вас память.

Нет, экономические причины ни при чём: не от плохой жизни жглись старообрядцы, а именно чтобы веру свою спасти. «Аще мните не стерпеть от чужих рук биения и ран и мук, то сами себя предавайте смерти кто как может, сами утопая, ножом зарезываясь и колясь», – советовали старообрядцам наставники. И, понимая, что колоть себя железом смогут не все, советовали заранее позаботиться о надёжном способе самоумерщвления: «Уготовайте, напредь где усмотрев, храмину твёрдую, соломою и смольём наполнив, и, собравшись сколько возможно больше, мужей, и жён, и девиц, и отрочат, и малых робят, и младенцев сущих, сожигайтеся сами, а в руки не предавайтеся!»

Огонь как средство самоубийства победил по чисто техническим причинам: зарезаться и утопиться трудно, да и морящий себя голодом человек, если его не запереть, скорее всего, не выдержит искушения восстать со своего ложа, променяв рай на пирог с зайчатиной. И только огонь не обманет – если правильно всё организовать, шансов на трусливое спасение не останется.

Эта женщина в огне

Писатели, вводящие в сюжеты своих произведений раскольнические гари, – от Алексея Толстого до Акунина – никак не могут удержаться от набившего оскомину мотива: организовав сожжение доверчивых людей, лукавый старец выбирается из горящего сруба через тайный ход и покидает пепелище, довольный тем, что так ловко насолил ненавистной власти «массовым протестом».

Сюжетец, что и сказать, ветхий, как само старообрядчество: первым такие случаи описал автор знаменитых «Четьих-Миней» святитель Дмитрий Ростовский, в бытность митрополитом Ростовским много неприятного собравший о раскольниках. И вправду, роль коварных старцев в самосожжениях трудно скрасить: именно фанатичные проповедники, харизматические «учителя» добивались, чтобы дельце выгорело.

Было это, надо сказать, делом весьма непростым. Это только православным, представлявшим раскольников на всё готовыми безумцами, казалось, что только дай одному из них спички, как он себе рукав подожжёт. В действительности желания гореть самому или поджечь родных у среднего «еретика» было ничуть не больше, чем у обычного православного. И учителю надо было быть глубоким и проницательным психологом, чтобы разжечь пламя сперва в душе у людей, а потом уже и вокруг них. И это всё порой едва ли не на глазах у правительства: ведь за раскольничьими деревнями постоянно следили полиция и духовные власти.

Старцы шифровались как могли – приходили в деревни под видом обычных калик перехожих, входили в дома и уже там затевали неспешную беседу с хозяином, рассказывая, что жизнь земная лишь незначимое мгновение в сравнении с вечностью, над которой владычествует Бог: «Потерпите в малое се время да царствовать будете в непроходимых веках!»

Лучше на этом свете капельку потерпеть в огне, чем на том свете бесконечно жариться в адском пламени.

Старцы умели убеждать: молодых крестьянок уверяли, что сожжение смоет все девические грехи, матерей, родивших детей вне брака, – что ребёнок их, ступив в пламя, искупит блуд. Легче всего было охмурить детей. Случались чудовищные истории. Так, некий арзамасский крестьянин, не застав дома своих трёх сыновей и трёх дочерей, с ужасом узнал, что их повёл сжигаться местный старец.

Прибежал крестьянин уже на пепелище: старец привёл в предназначавшийся для гари сруб всех его шестерых детей, скорее всего, даже не понимавших, куда их ведут. Несчастному отцу ничего не оставалось, как заколоть себя ножом. А уж вопросом, согласны ли гореть невинные младенцы, старообрядцы и вовсе не заморачивались: им же на пользу будет, а то вырастут, нагрешат…

В одной из гарей женщина, находившаяся на последних месяцах, в чаду, вне себя от ужаса, родила младенца. Хладнокровный наставник-поджигатель схватил новорождённого, мгновенно окрестил и тут же швырнул в огонь, где погибала его мать.

Но уговорить взрослых, здоровых отцов семейств было совсем не так легко. Поэтому старец начинал с малого: убеждал воздвигнуть в лесу сруб: сейчас надобности в нём большой нет и всё-таки будем на всякий случай держать наши светильники зажжёнными.

Если вдруг какие-то гонения начнутся, вдруг пригодится? Но сам нетерпеливый старец при этом не ждал у моря погоды, не гадал, пока местный епископ наконец удосужится отправить команду для поимки и перекрещивания старообрядческой деревни. Его надо было как-то подбодрить, ускорить.

И вот старец, в окружении наиболее рьяных последователей, шёл в «никонианскую» церковь, вырывал у священника чашу для причастия, плевал в неё и выплёскивал на пол, таскал за бороды священнослужителя и причт, грозился проклясть царя и патриарха. После этого прибытие войск становилось неминуемым. «Вот вам и гонение», – удовлетворённо констатировал старец и вёл людей в лес, к воздвигнутому ими срубу, откуда выхода уже не будет.

Правда, бывало, что, организовав гарь, и сами расколоучители начинали сомневаться – а не пожить ли ещё чуточку? В дни, когда маленький царевич Пётр пускал кораблики в Яузе, на берегах Онежского озера появился говорливый старец Емельян. Ходил из села в село, собирая людей на гарь. Охмуривши полтысячи желающих, в последний миг вдруг дрогнул сам – стал просить запершихся в монастыре последователей: «Пустите меня, отцы, на окиян погулять, и так вас много и без меня сгореть можно». Но жертвы обмануть себя не дали: «Нам с тобой охотнее гореть! Ты нам на том свете обещал рай да царство, будь же и сам с нами там; не мило нам и царство, как тебя с нами не узрим!» И бедный Емельян погиб в огне.

Впрочем, надо отдать должное большинству из таких старцев, многие из них бежали из огня только затем, чтобы ещё больше людей «спасти»: устроив ещё две-три гари, они наконец и сами погибали в пламени.

Корыстные мотивы были скорее у некоторых рядовых участников самосожжений. Бывали случаи, когда молодые мужики приводили на гари опостылевших жён и, оставивши их в пламени, вскоре сходились с новыми сожительницами.

Грязные гари

Что же за люди были эти старцы, для которых сжечь себя было так же легко, как стакан воды выпить? Хороший материал для психоанализа даёт биография соловецкого отца Игнатия, устроившего крупнейшую в истории гарь.

Обладатель исключительно неуживчивого характера, чёрный дьякон Игнатий ещё до раскола успел рассориться с другими монахами Соловецкого монастыря. Спорщик уверял, что в надписи на распятии Христа надо именовать не Царём Иудейским, а Царём Славы. Этот доктринальный спор обеспечил ему жизнь, полную приключений.

Когда, всеми осмеянный, с тяжёлым сердцем, он бродил по обители, местный юродивый Гурий подсказал ему – изыди из монастыря, ибо Бог уготовал тебе собрать собственный, не меньше этого. Окрылённый Игнатий покинул Соловки и двадцать лет путешествовал по Русскому Северу, уча крестьян, что нужно писать на кресте и рассказывая гадости про изгнавших его монахов. И вдруг его нагнала ужасная весть – Соловецкой обители, которую он так ненавидел, больше нет.

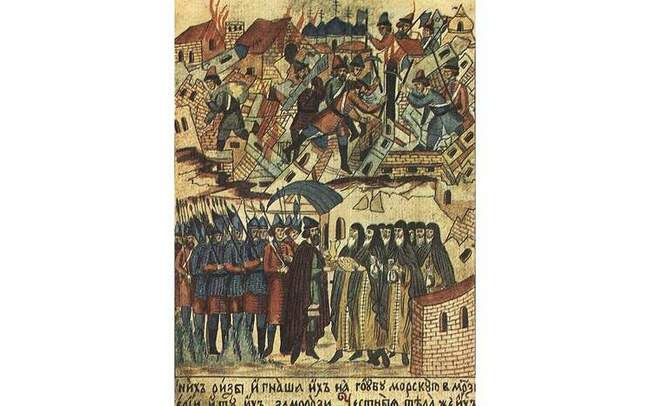

Монахи восстали против церковной реформы, и царские войска взяли монастырь, словно какую-то турецкую крепость, – с пушками и пищалями, заменив гордых чернецов новыми, на всё согласными монахами.

Казнь соловецких монахов, восставших против церковной реформы

Казнь соловецких монахов, восставших против церковной реформы

Мир Игнатия рухнул: два десятка лет он порицал бывших братьев, а теперь они умерли, как герои. Глупо спорить о надписи на кресте, когда всю Россию себе подчинил Антихрист, перековеркавший сами священные книги! Игнатий почувствовал себя последним непогасшим угольком некогда великого костра: «Ныне вопиет наша святая Соловецкая обитель мною, многогрешным чернецом!» – восклицал он, посещая дома крестьян и рассказывая им, что Господь собирает верных на последнюю битву с сатаной.

На всём Севере его уже хорошо знали и уважали за страстные, красивые проповеди. Когда Игнатий призвал восстановить славу Соловецкой обители, сотни его учеников стали на лыжи, перешли лёд Онежского озера и захватили стоящий на уединённом острове старинный Палеостровский монастырь. Здесь старец собирался ни много ни мало возродить настоящие, непокорные царю Соловки.

Его ученики спешно вмораживали в лёд косы – торчащие острия порежут животы стрелецким коням, вооружались пищалями. Когда на берегах озера появились стрельцы, отряд во главе с верным приспешником старца Емельяном Ивановым обратил их в бегство. Положение дел было вопиющее – в монастырь, превратившийся в настоящую старообрядческую крепость, стекались толпы сочувствующих, вооружались и знать не хотели местные власти. Пришлось новгородскому митрополиту запрашивать помощь из Москвы – и вот уже по льду озера к стенам монастыря двинулся отряд в три с половиной сотни стрельцов, волоча за собой пушки.

Тут-то стало ясно, что не сражаться собирается с войсками Игнатий – старец горел мыслью устроить на глазах гонителей огненный «перформанс», который бы прославил его имя. Запершись со своими сторонниками в монастырской церкви, он поджёг её изнутри, и души двух с лишним тысяч человек поднялись над обителью в клубах дыма.

Печально это превращение живых, способных говорить, мыслить, любить людей в чёрный, безмолвный прах, и как-то даже сетуешь, что в те времена химия ещё находилась в зачаточном состоянии.

Знай Игнатий, что уголь, в который обратятся тела верных, не что иное, как углерод, из которого под давлением образуются в земной коре алмазы, какой метафорой он мог воодушевить бы учеников! Но старец мыслил в других категориях.

Перед гибелью он призвал к себе Емельяна и убедил его спастись. Не пришло ещё твоё время, говорил старец, тебе предназначено собрать свою гарь. И Емельян тайно покинул монастырь, укрывшись в лесах, и там собрал несколько сотен собственных учеников. Не обладавший учёностью своего наставника, Емельян с лихвой компенсировал этот недостаток разбойничьими талантами – его приспешники грабили близлежащие церкви, не останавливаясь перед тем, чтобы прикончить протестующего священника обухом топора или кулаками. «Жил в пустыни, якож некий воевода, окружаем полками», – ехидно писал о нём Евфросин.

Когда жизнь полевого командира Емельяну наскучила, он повторил подвиг учителя – вновь захватил Палеостровский монастырь, к изумлению и ужасу присланных туда на ПМЖ «никонианских» монахов. И закипела жаркая битва между стрельцами и раскольниками. Последние два дня отбивали атаки, положив на льду два десятка нападавших, но в итоге оказались на том же последним рубеже, что и Игнатий, – внутри церкви с факелами в руках.

Рекорда учителя Емельян не повторил – сгорело около тысячи человек. Но его пример вдохновил многих – долго ещё в онежских лесах собирались новые группы горельцев, чтобы пуститься в проложенный другими путь.

На пепелище

Старообрядческие гари – не единственный пример эпидемий самоубийств в истории. Когда в Германии вышли и быстро приобрели популярность «Страдания юного Вертера», за считаные месяцы сотни немецких юношей пальнули себе в сердце. Почему именно юность становится жертвой ужасного примера? Не только в силу свойственной молодёжи пылкости.

Дело ещё и в том, что молодые люди чаще, чем зрелые, не могут найти своего места в жизни, не видят цели, к которой могли бы стремиться. Зрелость в ту же ловушку попадает в других обстоятельствах, и старообрядческие самосожигатели тому яркий пример. Им не посчастливилось жить в эпоху стремительных перемен: Россия перенимала от Европы новые нравы, новые отношения между людьми. Правила политеса, немецкие моды и наступление государства на частную жизнь людей шокировали приверженцев старины.

Убегая на окраины России, далеко не все из них могли обрести новую цель в жизни, новое гармоничное мировоззрение. С ужасом взирали они, как страна их, взмывшись на дыбы, скачет куда-то, в то время как они чувствуют себя чужими, непрошеными свидетелями этого галопа. Тут-то проповедь старцев оказывалась очень ко двору: размышляя об «огненном крещении», крестьяне вновь обретали уверенность в себе. Согласно кивая головами, слушали они старцев и, ещё не веря в то, что необходимость пострадать за Христа когда-нибудь и впрямь возникнет, строили в лесу храмины для будущей гари – и продолжали, как ни в чём не бывало, пахать землю и воспитывать детей.

Читая об Игнатии, вспоминал я одного своего знакомого журналиста, ярого рыночника, свирепеющего при мысли о том, что реформы девяностых не привели к построению в России демократии.

Подобно старцу, поучал он общественность «Фейсбука» идти на борьбу с «преступным путинским режимом» и, нежный хипстер-миллениал, утверждал, что слаще жизнь в тюрьме, чем на иллюзорной свободе. Вдоволь наездился он в автозаках после митингов протеста, но, что бы он ни вытворял, тюрьма его не принимала, изгоняла прочь. Это невезение сломило его дух – и уехал он в Италию, где горевшее внутри него пламя всё-таки не даёт ему спокойно жить: и там он ходит на малопонятные местному обывателю митинги, требуя у Европы ужесточить санкции против России.

Люди, находящиеся не в ладах с реальностью, всегда были и будут, но то, сколько за ними последует народу и какую жертву они смогут принести, всё-таки зависит от того, много ли в обществе найдётся тех, кто выбит из жизни.

При Алексее Михайловиче таких было много, а вот при Петре гари было пошли на спад. Государство уже не было таким непримиримо-враждебным к раскольникам и даже искало в них опору – Демидовы и Строгановы спешно приписывали укрывавшихся в лесах старообрядцев к своим заводам, радуясь дешёвой рабочей силе. Те и сами были не прочь вернуться к сколько-нибудь нормальной жизни.

Пламя погасло бы совсем, если бы его не раздул новый вождь – беглый стрелец Фотий. Набожный воин дезертировал прямо с поля боя во время одного из сражений Северной войны – бросил ружьё, осознав, что не может стрелять в человека, будь он хотя бы и швед. Укрывшись в знаменитой старообрядческой пустыни на реке Выг и приняв новое имя – Филипп, он сделал блестящую «карьеру»: после смерти вождя раскольников Русского Севера, князя Андрея Денисова, едва не стал новым их главой.

Вдохновившись примерами Игнатия и других погибших в пламени старцев, Филипп возвёл самосожжение в догмат – лишь те, кто примет «крещение огнём», спасутся, остальные уже в лапах антихристовых. Столь радикальная позиция оттолкнула от филипповцев основную часть общины – время было другое, старообрядцы уже не хотели гибнуть в гарях, как не захотят служить в армии внуки легендарных комиссаров Гражданской, как бы ни гордились они подвигами предков. В итоге родная община фактически сдала Филиппа властям – в ожидании отряда стрельцов он затворился с семьюдесятью сторонниками и доказал, что есть ещё порох в пороховницах.

Это вдохнуло новую силу в начавшие угасать гари. Благодаря последователям старца – филипповцам – искра тлела до самой середины XIX века. Рассказывают, что филипповцы бродили, погружённые в постоянные размышления о скорой своей кончине, и, когда попадали в какой-нибудь роскошно обставленный дом, просыпались от сна и мечтательно восклицали: «О, если бы в таком доме Бог привёл сгореть!» Но тут, конечно, правды не отличить от анекдотов, сочиненных ехидными «никонианами».

И всё-таки даже фанатичные филипповцы не могли справиться с «творческим выгоранием».

При Елизавете Петровне и особенно при Екатерине Великой правительство и вовсе стало заботиться не о преследованиях раскольников, а скорее об их защите от чрезмерно ретивых церковных иерархов и полицейских чинов. Хотите гонений? А нету, шиш вам. И, как ни изгалялись старцы, ища страданий, правительство было на них скупо. В некоторых случаях даже открыто хулящих царей и церковь старообрядцев отпускали на свободу.

Столкнувшись с дефицитом репрессий, раскольники быстро утрачивали изначальный задор – те, кто осуждал гари, оказались в абсолютном большинстве. Небольшие рецидивы ещё случались – так, крохотная община сожглась, когда Николай I издал жестокий указ о насильном отъёме у раскольников. И всё-таки учение об «огненном крещении» было обречено.

Скорее всего, его постигла та же судьба, что и смертельные эпидемии, которые заканчиваются тогда, когда иссякает число тех, у кого нет к ним иммунитета. Поветрие гарей могло распространяться только среди весьма религиозного и неграмотного в светском отношении общества. И недаром эпоха царя-освободителя, когда она пыхнула последним угольком и, наконец, угасла, была временем приобщения населения к научным знаниям, построения первых массовых систем образования. Наступала новая, светская эпоха, и на смену дремучему учению об огненном крещении шли иные, светские, кажущиеся разумными.

Пассивная гибель в пламени назло власти стала казаться глупой после того, как Дарвин рассказал миру о борьбе за существование, а Маркс – о классовой борьбе: убивать себя – эскапизм, убивать других – способ переделать мир.

Ещё немного, и на улицах российских городов зазвучит: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем», – и отзовётся: «За заборами низкорослыми гребём мы огненными вёслами». И станут убивать других и себя те же типы людей, но уже под другими, куда более просвещёнными лозунгами.