Коммунистические утопии, как и христианская религия, обязаны своим возникновением империи. Христианство родилось – как идеология духовного сопротивления насилию – во времена Римской империи. Сам Иисус родился в империи Августа, жизнь и муки апостолов пришлись на время Нерона. Первые коммунистические утопии возникли во время империи Габсбургов, когда испанская империя, а с ней власть инквизиции господствовали в Европе

Коль позабудет мир «моё», «твоё»

Во всём полезном, честном и приятном,

Я верю, раем станет бытие,

Слепое чувство – зрячим, не развратным,

Высоким знаньем – тупость и лганьё,

И гнёт тирана – братством благодатным.

Какой простой рецепт! Неужели если отменить собственность, то так именно и получится?

Сравните эти строчки с другими:

Чтоб день, который горем старящ,

Не христорадничать, моля,

Чтоб вся – на первый крик «товарищ»

Оборачивалась земля.

Чтоб жить не в жертву дома дырам,

Чтоб мог в родне отныне стать,

Отец по крайней мере – миром,

Землёй по крайней мере – мать.

Автор первого стихотворения – Томмазо Кампанелла, второе стихотворение написано Владимиром Маяковским. Между этими произведениями – промежуток в триста лет, но написаны они про одно и то же, причём одними и теми же словами. Отмените власть вещей и денег, отмените стяжательство и эгоизм – и тогда наступит жизнь, достойная свободных людей.

Томаззо Кампанелла

Томаззо Кампанелла

Маяковский – революционный поэт, связавший творчество с Октябрьской революцией, он надеялся на изменение векового уклада истории, верил, что революция изменит самый тип человека, вместо собственника создаст творца. Революционный поэт выстрелил себе в сердце, когда разочаровался в мечте. Кампанелла был монахом-доминиканцем, но в то же время и революционером, как Маяковский: он участвовал в заговоре против испанской короны (большая часть Италии находилась под властью испанских Габсбургов). Христианская вера сочеталась во взглядах Кампанеллы с социальной утопией, которую можно назвать коммунистической. Сочетание это было органичным – сам Кампанелла не только не видел противоречий между христианством и коммунистической доктриной, но даже настаивал на том, что коммуной должен управлять наместник Бога. Монах-революционер провёл в тюрьмах двадцать семь лет, его тяжело пытали, признания вины не добились. Находясь в заключении, он написал свои произведения, в том числе утопию «Город Солнца». Концепцию Кампанеллы пересказать тем проще, что автор нарочно излагает её конспективно, словно Ленин апрельские тезисы. Книга написана торопливо, как руководство к действию.

Нам известно несколько утопий, написанных в застенках: «Что делать?» Чернышевский писал в Петропавловской крепости, а упорный оптимист Антонио Грамши (его судьба и характер – прямая параллель с судьбой и характером Кампанеллы) за двадцать лет, проведённых в фашистских тюрьмах, создал проект интеллектуального обновления Европы.

И Чернышевский, и Грамши, и Маяковский с упорством отчаяния возвращались к одной и той же мысли: нельзя спастись в одиночку; нельзя допустить расслоения общества на страты и классы; невозможно принять личную свободу, когда другой – раб; нельзя согласиться на то, что благо распределяется неравномерно. В этом смысле и Грамши, и Маяковский, и Чернышевский, и Кампанелла оспаривают доктрину либерализма, провозглашающего движение к свободе, индивидуальным правом. Чтобы быть подлинно свободным, утверждают Грамши и Маяковский, надо освободить соседа. Любопытно, что к этому мнению они приходят, находясь в заключении (напомню, что Маяковский считал «14 бутырских месяцев» периодом личного становления), то есть в тот момент, когда потребность в личной физической свободе предельно высока.

Но ведь это утопия, восклицаем мы, читая о прекраснодушных прожектах, – как же освободить всех? Как можно ликвидировать всякую зависимость? А рабы – разве рабство не есть условие афинской демократии? А законы рынка? Разве они не возносят успешных, низвергая неудачников? Невозможно всех сделать богатыми и счастливыми, надо лишь сообщить бедняку импульс – страсть к обогащению и потребность в удаче. Надо лишь снабдить бедных формальными правами – и пусть они стараются преуспеть, что же ещё можно сделать? На это узники, сочинявшие свои фантазии в тюрьмах, отвечали так: не богатство нужно дать бедняку, богатство просто сделает бедняка богачом, угнетающим другого бедняка; бедняку надо дать свет искусства и образования. Говоря словами Грамши – «интеллектуальные и духовные преобразования совершат на национальном уровне то, что либерализму удалось сделать лишь для блага узких слоёв населения». Деньги при таком положении вещей перестанут играть важную роль; даже меновые процедуры будут совершаться без посредничества денег, и власть богатства и вещей исчезнет. Это ведь простая мысль: заменить власть денег властью интеллекта; отчего же эта мысль звучит так революционно?

Кампанелла писал так: «Крайняя нищета делает людей негодяями, хитрыми, лживыми, ворами, коварными, отверженными, лжецами; а богатство – надменными, гордыми, невеждами, изменниками, рассуждающими о том, чего они не знают, обманщиками, хвастунами, чёрствыми, обидчиками и т.д. Тогда как община делает всех одновременно и богатыми, и вместе с тем бедными: богатыми – потому что у них есть всё, бедными – потому что у них нет никакой собственности; и потому не они служат вещам, а вещи служат им». Создать общину равных и устранить зависимость от вещей: да ведь мы это слышали от пролетарского поэта тысячу раз! «Вы смотрите устрицей из раковин вещей» – это типичное обличение мещанства, власть вещей Маяковский ненавидел, боялся, «чтоб коммунизм канарейками не был побит», вот и Кампанелла – за триста лет до агитатора, горлана, главаря – додумался до того же.

Утопии, как правило, грешат прямолинейностью, потому утопиии не любят. Обыватель знает: жизнь сложнее, многообразнее любой схемы.

Таким вот графом Монте-Кристо в конце XIX века изображали Кампанеллу в застенках инквизиции

Таким вот графом Монте-Кристо в конце XIX века изображали Кампанеллу в застенках инквизиции

Обычное возражение утопии звучит так: «Это, конечно, прекрасно на словах. Но кто с предложенным равенством согласится? Разве люди равны от природы? Разве у людей равные таланты? Как распределить трудовую повинность? Почему всем надо трудиться одинаково, если один умеет играть на рояле, а второй только и может таскать мешки? Но кто смирится с грязной работой, если соседу досталась чистая? Вот вам и конфликт классов. Разве у людей одинаковые потребности? Один любит мясо, другой рыбу, а на складе только мороженая картошка; как быть? Легко создавать генеральные проекты – попробуй вникнуть в детали!» Мы привыкли именно так опровергать любое прекраснодушное пожелание: мол, реальность поправит схему.

Надо сказать, что мы изо дня в день легко миримся с неравным распределением продукта труда и с неравномерной занятостью населения, относя эти социальные несовершенства просто к природе вещей. Вряд ли миллиардеры лучше и талантливее бедняков именно в миллиард раз, однако мы принимаем этот разрыв как едва ли не природное явление. Но вот смириться с тем, что всё будет поровну, – с этим смириться мы отчего-то не можем: нам равенство кажется не натуральным.

Кампанелла же обладал иным зрением. «В Неаполе, – писал Кампанелла, сравнивая порядки Города Солнца с итальянской реальностью, – семьдесят тысяч населения, а трудятся из них всего каких-нибудь десять-пятнадцать тысяч, истощаясь и погибая от непосильной и непрерывной работы изо дня в день». Кампанеллу шокировала несообразность в обществе, где трудилась одна шестая часть населения, – что сказал бы он по поводу стран, где в нищете пребывает восемь десятых?

Сегодня стало едва ли не хорошим тоном упрекать Великую французскую революцию в несообразных и нелепых пожеланиях равенства, в кровавых расправах над аристократами и в несовершенстве теоретической (утопической, естественно) базы.

Мы легко называем Марата и Робеспьера варварами, а прозвище «друг народа», данное Марату, вызывает саркастическую улыбку. Нам сегодня ясно, что ломать старый порядок ради мифического равенства нехорошо. О, что угодно, только не революция, только не равенство! Между тем наше сознание (или, точнее, наше незнание истории) легко переваривает разврат французского общества, царивший до французской революции. «Кто не жил до 1789 года – не знает, что такое сладость жизни!» – восклицал Талейран, отмеряя именно наступлением злосчастной эпохи равенства конец непрекращающегося блаженства сильных мира сего. А блаженство это было воистину беспрецедентным – разве что сегодняшнее время сверхбогачей может соперничать в роскоши с упоительным веком абсолютизма. Абсолютизм означал абсолютное удовлетворение любых потребностей сильных мира сего. Король (казнённый впоследствии революционерами, за что те получили проклятие потомков), подводя итог тому, что он сделал за период с 1776 по 1779 год, отметил «сто тридцать четыре охоты на кабанов, сто четыре охоты на оленей, двести шестьдесят шесть на диких коз, тридцать три охоты с молодыми собаками» – иначе говоря, государь из трёх лет полтора года провёл на охоте. При том, что прочие его дни были заняты фейерверками, любовными утехами, постройкой павильонов для карнавалов, поездками в парки и, главное, бесконечными пирами, каждый из которых превышал стоимостью годовой бюджет небольшого города, – гнев народ весьма понятен. Присовокупите к этому то, что стиль жизни короля (если так можно характеризовать бесконечную праздность и разврат) был доведён до гротескных форм его придворными, а безобразия последних стали индульгенцией для любого сильного по отношению к любому слабому. Роскошь, возведённая в правило приличия, сделала обычную жизнь обычных людей вне светского салона и Версаля не просто трудной, но как бы и бессмысленной: всё, что производилось многодневным крестьянским трудом, тратилось даже не за один день развлечений, но буквально за одну секунду бурного бала.

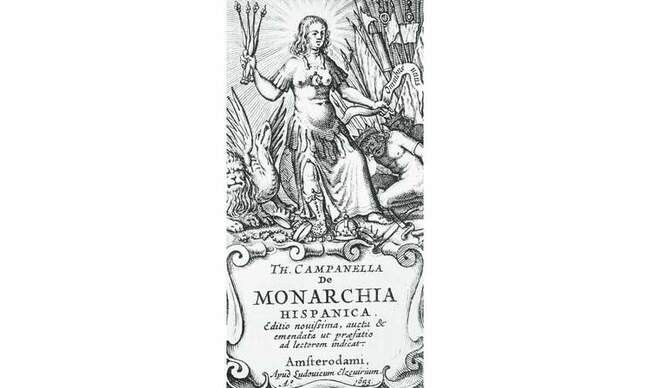

Фронтиспис к книге Кампанеллы

Фронтиспис к книге Кампанеллы

Именно в эпоху абсолютизма, в то время, когда проект итальянского Ренессанса (см. Флоренцию Медичи, Фичино и Лоренцо Валлы) уже забыт; когда надежды на просвещённых Франциска Первого и Карла Пятого, монархов, которые создадут вожделенную Данте «мировую христианскую монархию», утрачены; когда усилия Эразма Роттердамского и Томаса Мора преодолеть национальную религию и связанную с ней доктрину национальных государств сведены на нет Генрихом VIII; когда власть и сила являются основанием для права, – в это самое время возникают утопии социализма. Социалистические утопии Кампанеллы (и следом за ним Фрэнсиса Бекона, Сирано де Бержерака, Варгаса) наследуют ренессансной вере в морального субъекта, вере в человека, наделённого свободной волей – и потому выбирающего добро.

Мы сегодня склонны видеть в социалистических утопиях, написанных во время абсолютизма, прежде всего наивность и непонимание объективных социальных законов; между тем Кампанелла всего лишь наследовал взглядам Эразма и Мора, которые гуманистам представлялись совершенно неоспоримыми. В самом деле, как можно провозглашать «национальную религию», разве мир не един? Как можно оправдывать безграничную власть? Разве мы не созданы равными? Кампанеллой двигала отнюдь не наивность, но то, что чувство, которое Честертон определял как «упорство в правоверии». Быть хорошим и добрым – хорошо, а плохим и жадным – быть плохо, что же здесь революционного? Это ведь и Маяковский так просто объяснил в стихотворении «Что такое хорошо и что такое плохо».

Этот вот кричит, не трожь

Тех, кто меньше ростом!

Этот мальчик так хорош,

Загляденье просто!

А Кампанелла писал так:

Не медлите ж! Пусть вольный ваш народ

Своё добро отнимет у господ,

Что втридорога вам же продаётся.

Это написано об одном и том же: о том, что нельзя безнаказанно обижать слабых. Так поступать нельзя, и ничто, ни власть, ни рынок, ни разумный расчёт, совершенно ничто не даёт право на унижение другого. Когда утопический мыслитель неожиданно произносит простую истину, эта простая истина шокирует. Как же так? Неужели нельзя угнетать? Но если так устроен мир?

Поразительно, что вопиющая неравномерность распределения трудовой повинности шокирует нас менее, нежели пожелание равенства в труде. Простое соображение о том, что у человека, обученного лишь таскать мешки, а потому обречённого таскать мешки, может быть скрытый талант к музыке, – нас не посещает. Мы легко принимаем разграничение социальных страт – с тем же основанием, как разграничение биологический видов; социальный дарвинизм побеждает любую утопию.

И в самом деле: избежать того, что сильный не применит силу для обустройства личного блага, практически невозможно. Скажем, капитализм глядит на сильного с восхищением; капиталистическая демократия облагает такого сильного гражданина рядом обязательств по отношению к слабым (налоги) и ждёт от сильного благотворительности; но социалистические утопии равенства не желают мириться с силой сильного. А как эту силу обуздать? Кампанелла, как в своё время и Платон, выдумывая регламент идеального государства равенства, столкнулся с простейшим вопросом: кто будет руководить обществом равных? Очевидно, что сильный; но как этому сильному не стать самым богатым? Как следить за равным распределением? Кто создаст закон, по которому будет осуществляться распределение? Где гарантия того, что этот законодатель не присвоит себе львиную долю общественного продукта?

Томмазо Кампанелла считал, что управлять обществом может лишь религия – правда, религия, очищенная от церковных догм, ханжества и национального разделения церквей. Он, разумеется, говорит о христианстве, но христианстве, очищенном не реформацией (приведшем к локальным тираниям и стяжательству), но обновленном наукой и следованием законам науки и природы. Кампанелла поддерживал Галилея и сам занимался астрономией и астрологией (замечу в скобках, что знание астрологии его спасло – из заключения его вызволил папа Урбан, которому потребовались сведения по астрологии). Религия Кампанеллы такова, что верховного правителя утопического города он обозначает через термин «Солнце», сам же уточняя, что в его понимании слово «Солнце» означает – Метафизик. Здесь уместно вспомнить, что и платоновской республикой, по мысли великого грека, правят философы, лишённые по определению страсти к стяжательству: им, философам, ведома бренная сущность богатства. Так и Солнце-Метафизик неуязвим для материальной зависимости: он же метафизик, материальное чуждо его природе, в огне этой веры власть вещей попросту сгорает.

В своих стихах Кампанелла говорит так:

Расплавьте ж спесь, невежество и ложь

В огне, что мной у Солнца был похищен.

Эта (почти пантеистическая) вера в метафизическую сущность Солнца объединяет астрологические и социальные взгляды Кампанеллы в весьма своеобразную доктрину; эту систему общественного устройства стоит кратко изложить. По замыслу Кампанеллы, верховный правитель Метафизик-Солнце держит подле себя трёх соправителей: Любовь, Мощь и Мир. Последние трактуются Кампанеллой как своего рода стихии (сила элементов утверждается почти с языческой истовостью, что, кстати, странно корреспондирует с христианской метафизикой, но тем не менее таковы взгляды Кампанеллы). Мир ведает вопросами искусств и ремесел, Мощь – военной учёбой и боеспособностью города, Любовь – деторождением.

Будет неточно, если в этом самом месте не вспомнить наиболее резкую пародию на Город Солнца Кампанеллы – я имею в виду «1984» Джорджа Оруэлла. Оруэлл описывает три министерства: министерство Мира, которое занимается войнами, министерство Правды, которое занимается дезинформацией, и министерство Любви, которое ведёт тотальный террор населения. Для такой реакции на замысел Кампанеллы основания имеются: Кампанелла описывает совершенную казарму. Любовь в его представлении (уточним, что Кампанелла был монахом) не существует в качестве союза мужчины и женщины, но имеет смысл лишь как средство произведения потомства, желательно здорового. Кампанелла, подобно Платону, не считал, что индивидуальные браки способствуют общественному единению – в его идеальном городе жёны общие: женщина переходит от мужчины к мужчине, руководствуясь распоряжением Метафизика и анализом того, кто заведует вопросами размножения. Ни её воля, ни воля её партнёра никакого значения не имеют, напротив – наказуемы. Половые сношения осуществляются не для удовольствия, но для производства потомства, поэтому слабым и нездоровым людям в сожительстве с женщинами отказано. Разумеется, для сегодняшнего дня эта модель представляется чудовищной, хотя справедливости ради укажем, что права женщины в этом казарменном обществе совершенно равны правам мужчины и никакой дискриминации по гендерному признаку не происходит.

Подобно тому как регламентирована любовь, ограничены и потребности в пище, одежде, занятиях. Кампанелла настаивает на занятиях науками и искусствами, совершенно отрицая игры и сводя развлечения к спортивным состязаниям; игры (например, шахматы) запрещены. Жилище соляриев (обитателей Города Солнца) унифицировано предельно; Кампанелла отводит несколько страниц описанию симметрично выстроенной башни, в которой каждый ярус повторяет предыдущий, а внутри башни концентрические круги стен создают однообразные сферические пространства. Стены расписаны поучительными картинами, рассказывающими о флоре и фауне, о небесных светилах и богах, о пророках и апостолах. Эта конструкция, если мы постараемся мысленно воссоздать проект Кампанеллы, удивительным образом напоминает Вавилонскую башню, написанную Питером Брейгелем (речь идёт о картине из коллекции Венского культурно-исторического музея). Та же система однообразных ярусов с полукруглыми арочными окнами-дверьми, та же система концентрических кругов однообразных стен.

Брейгель, создавший свой проект общества раньше, нежели Кампанелла, руководствовался, впрочем, теми же побудительными мотивами – противопоставить империи такую конструкцию, которая в единении с природой, образовывала бы естественную республику равенства. Даже ненависть к испанской империи роднила художника и философа – испанская империя равно завоевала и Нидерланды, и Южную Италию. Брейгелевская тяга (и даже болезненная потребность) к всеобщему равенству выражалась в его изображениях бесконечно населённого мира, где каждый равен каждому, где нет господ и рабов, где общий труд есть условие существования. В бесконечных толпах, обживающих бесконечные пространства, оживает каждый персонаж – и он тут же растворяется в общем потоке. И эту толпу номад Брейгель разместил в огромной башне, возводимой руками самого народа. Неутомимые муравьи карабкаются высоко в облака, и речи нет о том, чтобы Бог (как то было с легендарной башней Вавилона) разрушил эту постройку. Существенно здесь то, что башня Брейгеля возведена вокруг скалы – всё здание, собственно говоря, построено из материала самой скалы – зрители могут видеть, как неутомимые строители превращают камень в плиты и этими самыми плитами возводят новые и новые этажи.

Скала для Брейгеля – это образ веры; поглядите на картину «Несение креста», на ту самую картину, в которой Иисуса даже и не видно в толпе, стремящейся на Голгофу, спаситель растворился, смешался с прочими. Толпа колышется, движется, живёт – и в ней потерялся Иисус, идущий за нас на смерть; его не видно, но вера стоит неколебимо – над всем пейзажем, над бегущей толпой возвышается одинокая и несгибаемая вертикаль скалы, на которой в вышине поставлена мельница (те самые Господни жернова, которые мелют медленно, но размалывают всё дочиста), – эта скала и является торжеством и крепостью веры Иисуса. Так вот, именно вокруг такой же скалы и возводит Брейгель свою башню-республику, из её материала он и делает стены этой монотонной и требовательной конструкции. Зритель сам может решить, нравится ему жить в такой башне или нет; башня эта чрезвычайно напоминает тюрьму – а заменит ли равенство свободу? – это ведь всякий решает для себя сам.

Есть вещи абсолютно непереносимые: угнетение, унижение, власть неправедных и лживых, – Кампанелла хотел найти способ, как эту власть преодолеть. И Брейгель хотел того же. В отличие от Кампанеллы фламандский художник помимо генеральных утверждений знал свободу в бешеном крестьянском танце и радость от деревенского застолья. Брейгелю повезло: его не пытали, как Кампанеллу, он не застрелился, как Маяковский, не гнил в тюрьме, как Грамши, не таскал камни на каторге, как Чернышевский. И утопия у него получилась несколько более радостная. Но насколько сочетается эта казарменная башня-республика, построенная на скале с крестьянским танцем – сказать трудно.