I

Молочные реки и кисельные берега – образ не из научной фантастики, просто так описывают в сказках край мечты. Неграмотные сказители вкладывали в метафору тот же смысл, что и образованные фантасты, когда те описывали неведомые планеты: где-то за границами привычного мира существует страна счастья; существуют молочные реки, из которых можно напиться просто так, без изнурительного труда; есть страна счастья, где человек не унижен «тягостным дёгтем труда», не склеен «смолой кругового терпения».

Религия говорит про Рай, который будет наградой за лишения жизни земной, но не надо ждать Царства Божьего – мы хотим быть счастливы сегодня. Мы не приговорены к тому существованию, которое вынужденно влачим; если совершим усилие – отыщем благословенный край.

Отправиться по свету счастья искать – самый известный мотив народной сказки. Этим мотивом руководствовались в реальной жизни миллионы эмигрантов, бежавших от непосильной кабалы. Британские нищие пробирались в трюмы кораблей, чтобы уплыть в неизвестную Америку, белорусские евреи бежали от погромов в Аргентину, голландские авантюристы ехали в Южную Африку – про это написаны тысячи мемуаров, сотни романов. Помните переселенцев Майн Рида? Помните «Лунную долину» Джека Лондона? Это не фантастика, но реалистические истории: люди отправляются куда глаза глядят, чтобы найти мечту.

Нежелание смириться с серой судьбой – в природе человека. Гоген бросает должность клерка и отправляется в Полинезию, Ван Гог оставляет тусклый Северный Брабант и селится под палящим солнцем Арля, а вдова инженера Даррелла из дождливого английского Борнмута переезжает с детьми на греческий остров Корфу – и вот мы читаем романы Джеральда и Лоренса Дарреллов о сказочном крае Средиземноморья. Романы эти сродни утопиям, но утопическая сказка греческих островов создана волей одного человека, решившего изменить неказистую судьбу.

Человек – хозяин своей судьбы, он не приговорён, он может изменить всё. Но что если искать счастья не поодиночке, а всем вместе? Вдруг страна мечты недалеко? А если таковой нет на карте, значит, её можно построить, надо лишь очень захотеть! Через четыре года здесь будет город-сад!

Проект памятника III Интернационалу. Владимир Татлин. 1919 год

Проект памятника III Интернационалу. Владимир Татлин. 1919 год

И колонисты, описанные Жюлем Верном, строят республику на Таинственном острове, а философ Платон едет к тирану Дионисию в Сиракузы, чтобы научить тирана, как построить общество справедливости и счастья. Нужно договориться об элементарных вещах: требуются справедливые законы, желание всех работать на благо общего дела – это же так логично и так понятно!

Тиран не внял советам философа, в результате своей миссии сам Платон был продан в рабство, но попытки изменить мир он не оставил.

Желание строить новое и справедливое общество вопреки всему: природе, культуре, традиции, климату, власти – неистребимо; человеку можно запретить всё, но способность думать и мечтать не поддаётся запрету. Иное дело, что власть и традиция не поощряют мечту.

Генрих VIII отрубил голову гуманисту Томасу Мору, автору трактата об острове Утопия, на котором царит власть единого закона и нет королей; монаха Томмазо Кампанеллу держали в заточении двадцать два года, подвергая ежедневным пыткам, а он писал «Город солнца»; Антонио Грамши мечтал об интеллектуальном преобразовании человечества и писал про это в тюрьме, приговорённый к двадцатилетнему заключению.

«Утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше» Николай Бердяев

История движется не войнами, не политическими интригами, но упорной мыслью, великим и благородным проектом – так полагали единицы. Собственная судьба этих людей, однако, складывалась плачевно: Сирано де Бержерак убит рукой наёмного убийцы, Томас Мюнцер казнён, Ван Гог застрелился, Гоген умер в нищете, и список этот можно длить бесконечно. Но главная беда даже не в этом. Мало ли персонажей гибнет и страдает?

Вот и Ричард Львиное Сердце томился в плену, и эрцгерцога Фердинанда застрелили, хотя они, право же, не мечтали о всеобщем благоденствии. Главная неприятность в ином – деятельность утопистов и мечтателей переходит в ведомство той самой прагматической реальности, которую они тщились отменить и которая в свою очередь отменяет все прекраснодушные фантазии.

Картины Ван Гога, которые должны были принадлежать освобождённому от непосильного труда крестьянину (желание Ван Гога), сегодня стали предметом финансовых спекуляций людей аморальных; крестьянские проповеди Томаса Мюнцера обернулись кровавой крестьянской войной, а что стало с учением Маркса, мечтавшего о всеобщей свободе, – об этом следует спросить узников лагерей. Изменить жизнь одного можно, изменить жизнь семьи стоит попытаться, но изменить жизнь всех – реально ли?

«Царство свободы» – это не сказка, но термин из лексикона марксизма, так Карл Маркс определял коммунизм, однако звучит вполне сказочно, а соответственно, несбыточно. Реалист и скептик скажет, что пророчество коммунистического поэта Маяковского («и счастье сластью огромных ягод дозреет на красных октябрьских цветах») не отличается от фантазии о молочных реках и кисельных берегах ничем. Столь же безответственно.

Мечты о сияющем Эльдорадо, интернационале угнетённых, мировой христианской монархии, всеобщей глобальной демократии так и остались мечтами. Что хуже – попытки их воплощения стоили жизни тысячам фанатиков.

Финансисты и экономисты проанализировали проекты Мора, Кампанеллы, Маркса и Платона и показали: никакого «общего дела» в принципе нет, равенство бывает только среди рядовых в казарме; собственно, опыт социалистических диктатур это подтвердил. Кто-то должен работать, чтобы другой мог предаваться высокому досугу; способности людей от рождения не равны; класс управляющих нуждается в привилегиях; принуждение к труду необходимо; сознательности в народных массах нет, и откуда бы ей взяться?

Афинская демократия держалась за счёт рабства, а рабства в утопиях нового времени не предусмотрено (Мор предполагал принудительный труд преступников и военнопленных, но в щадящих пределах). Ошибки прожектёров сегодня растолкует любой студент экономического факультета; утопический мыслитель выглядит как Дон Кихот среди здравых учёных (недаром победителем Дон Кихота в романе Сервантеса оказывается бакалавр, то есть выпускник Саламанки – Самсон Карраско).

Прекраснодушную декларацию философ-позитивист разложит на составные части и покажет её ничтожность. Оксфордский номинализм вошёл в поговорки. Испокон веков сложилось так, что прекраснодушные обобщения опровергались фактографией. Зануда-профессор снимает с полки пыльные фолианты с сухими цифрами и указывает прожектёру на ошибки и просчёты.

Одно дело – провозгласить свободу угнетённым, но совсем иное дело – организовать созидательный труд этих самых угнетённых. Утопий в ХХ веке было слишком много, рай на земле обещал каждый второй политик, концепций благоденствия столько, что обывателю не вместить в мозг, – и мы привыкли скептически относиться к очередным проектам благоденствия.

Так депутаты во время избирательных кампаний сулят пенсии и снабжение горячей водой, а потом выясняется, что бюджета на пенсионеров нет и водопровод сломан.

С тем же усталым презрением, с каким мы смотрим на очередного трибуна, наблюдает философия постмодернизма декларации ХХ века (сам стиль постмодернизм возник как реакция на декларативный модернизм).

Постмодернизм сформулировал задачу – демонтировать помпезные конструкции ХХ века. Концепции прожектёров XX века философы постмодернизма разобрали на составные части – и проекты рассыпались в прах.

Общий дом? Невозможно. Интернационал трудящихся? Нежизненно. Общество равных? Не бывает. Общий язык? Нонсенс. Не так ли сам Господь Бог поступил с проектом Вавилонской башни – дерзким замыслом, который был разрушен им в прах?

«Городов вавилонские башни, возгордясь, возносим снова, а Бог города на пашни рушит, мешая слово», и так продолжается из века в век. Нации, страты, люди, едва сплотившись для великой цели, разбредались в разные стороны, и снова вставал грозный призрак междоусобной войны, а в головы мечтателей снова приходила невоплотимая мысль о единении.

Сколько раз европейский мир делал попытки объединиться – в Римской империи, в Священной Римской империи Габсбургов, в наполеоновской империи, в объединённой Европе! И всякий раз общий проект заканчивался крахом. Сколько раз защитники бедных писали декларации равенства, а заканчивалось тем, что первые среди равных делались диктаторами и говорили, что некоторые люди «равнее других»!

Но ни история, ни Божья воля – не указ, и, собрав осколки и обломки, складывают пазл утопии заново, снова тянут в небо башни, снова пишут декларации, повторяя тот же сюжет – полёт мечты и её крах. Башня Третьего Интернационала, спроектированная Татлиным, до боли напоминает Вавилонскую башню Брейгеля, и судьба Третьего Интернационала, как и судьба Вавилонской башни, предсказуема заранее, но разве сам замысел утратил притягательность?

Невозможно смириться с данностью, согласиться с тем, что ты зависим, с тем, что всё предопределено. И кажется, пусть будет ещё одна попытка, ещё одно усилие – и люди наконец поймут, что надо жить по справедливости, руководствуясь любовью, а не корыстью; вместе, а не порознь.

II

Предсказания будущего делят на утопии и антиутопии. Утопии – это чертежи светлого завтра, антиутопии – это предостережения от воплощения поспешной мечты.

Утопии писали Томас Мор и Томмазо Кампанелла; они проектировали новое общество – в современном им мире царил произвол, а они предлагали рецепт справедливого общежития. Антиутопии писали Оруэлл и Замятин; они показывали, как торжество порядка оборачивается казармой и лагерем.

Нам трудно признаться самим себе в том, что наши фантазии о будущем – это утопи(и)я и антиутопия одновременно: то, что утопия для одного человека, есть антиутопия для его соседа. Скажем, Малевич мечтал о таком мире, который Шагалу представлялся кошмаром; Маяковский грезил о таком обществе, от которого Набоков приходил в ужас. Утопия Эрнста Юнгера «Рабочий» напугала тех, кто верил утопии Антонио Грамши.

Неприятно это произносить, но произведение Гитлера «Майн кампф» (запрещено в России) – это ведь тоже своего рода утопия, это не что иное, как план грядущего миропорядка; и «Так говорил Заратустра» Ницше – это тоже мечта об идеальном воплощении идеи, о «сверхчеловеке», стоящем выше низменных страстей. Иные исследователи сравнивают «Человека» Маяковского со «сверхчеловеком» Ницше – и находят даже черты сходства.

Взгляните на холст Кустодиева «Большевик»: вот он шагает, огромный человек-гора (как называли лилипуты Гулливера), поперёк наших будней с гигантским красным флагом; взгляните на огненного коня Петрова-Водкина, коня апокалиптического, мы помним, что был конь бледный и конь вороной, но вот вам явлен и алый – взгляните на эти грозные символы перемен и спросите: во благо ли? Хотелось нового и грандиозного, хотелось перешагнуть унылые будни, старый порядок сгнил – впереди война за передел мира, художники это чувствовали.

"Так говорил Заратустра" Ницше. Еще одна мечта о "сверхчеловеке"

"Так говорил Заратустра" Ницше. Еще одна мечта о "сверхчеловеке"

Опережая войну (или призывая войну, кто скажет определённо?), фантазёры рисовали чертежи светлого завтра. Футуристы 20-х годов прошлого века, марксисты конца XIX века, прогрессисты и народники – все они своего рода утописты: они создавали проект будущего, подчас неряшливо написанный, не всегда продуманный в мелочах, но такой яркий! «Будетляне» и «творяне» (термины Велимира Хлебникова) шли на стогна града, отстаивая свой проект, – и навстречу «будетлянам» маршировали батальоны таких же прожектёров, вдохновлённых иной утопией; часто лозунги двух армий совпадали.

Страшная жатва XX века – это в том числе и цена утопического мышления. Некоторые из проектов даже воплотили в жизнь – ценой большой крови.

Во всяком случае, антиутопия – это прямое следствие утопии: вот, построили нечто – и ужаснулись. Вроде бы строили аккуратно, всё по чертежам – так, может быть, чертежи были кривые? Или всякая утопия одновременно является антиутопией – просто наши фантазии амбивалентны?

Трудно сказать, что представляет из себя фундаментальное «Государство» Платона. Одним кажется, что создан проект идеального общества, а другие полагают, что создан план казармы, где нет места свободе индивида. Карл Поппер даже написал книгу «Открытое общество и его враги», о том, как философы, составляя планы «идеальных» рациональных общежитий, на деле создавали казармы, и первым в ряду строителей казармы он указал на Платона.

III

Что есть Америка, как не воплощённая утопия, земля обетованная, открытый для дерзаний новый мир? Там, в Старом Свете, не удалось: рабство, феодализм, войны – так давайте найдём цветущую девственную землю, где можно начать с нуля. А то, что конкистадоры огнём и мечом прокладывали путь по территориям, населённым ацтеками, то, что миссионеры сжигали заживо нехристей, что индейцев в Северной Америке сгоняли с их территорий, – это, так сказать, накладные расходы на новую справедливость, антиутопия, которая содержится внутри всякой утопии.

«Американская мечта» для кого-то стала кошмаром, но для кого-то она остаётся великой утопией. Что есть Америка, как не продолжение классической «островной» фантазии – общества, построенного вне материков и далеко от не оправдавшей надежд цивилизации? Атлантида, остров Утопия Томаса Мора, Новая Атлантида Фрэнсиса Бэкона, остров Робинзона Крузо, Острова Луны Сирано де Бержерака, Таинственный остров Жюля Верна – это всё фантазии одного порядка.

Утопия Робера Мерля так и называется «Остров» (автор взял за основу сюжета эпизод с «Баунти», сделал из этого эпизода притчу). Последний романа Хемингуэя называется «Острова в потоке» – Islands in the Stream (на русский переведён как «Острова в океане»), и метафора: человек – это остров, независимость есть островное существование – звучит отчётливо.

Путешественник (он же строитель нового общества) восклицает: найдём новую землю и построим то, что было немыслимо в старом мире!

Начать с чистого листа – для такой мечты основания болезненно очевидны: конечность биологической жизни. Про одного из своих героев Диккенс саркастически заметил: «Старик собирался начать новую жизнь (старик хочет жениться на молодой. – Прим. авт.), и как раз вовремя, поскольку старой жизни уже хватало ненадолго».

Несть числа попыткам продлить уходящую молодость новым браком, новой карьерой, новым лекарством, но в масштабе общества эта потребность тысячекратно сильнее. Империи не желают распадаться, культуры не хотят смириться с тем, что всё в мире имеет конец: и величие Рима, и величие самурайской Японии не вечны. Возникает новая концепция, которая сулит вечную молодость: утопический проект Муссолини или Мисимы.

«Молодость Америки – одна из самых старых её шуток», – заметил Оскар Уайльд. «Другим странам по сто. История – пастью гроба. А моя страна подросток – твори, выдумывай, пробуй!» – писал Маяковский о Советской России, которая, разумеется, являлась наследницей тысячелетней русской истории, и проблемы крестьянства, неурожайной земли и т.п. никуда не делись, но как хотелось поэту видеть мир новым и умытым росой!

Передел мира – всегда следствие чьей-то ретроутопии: старые культуры начинают говорить о «новом порядке» и «новом человеке». Собственно говоря, «новый человек» ничем не может отличаться от человека старого образца, у данной особи те же лёгкие и почки, та же продолжительность жизни и объём знаний; однако и большевики, и герои Третьего рейха именовали себя «новыми людьми» – то был официальный термин, они были носителями утопического мышления.

Кажется, что партбилет делает различие меж особями столь же существенным, как между неандертальцами и корманьонцами. Как правило, «новый человек» утверждает новый мир войной, и этот парадокс история вынужденно принимает.

Омолаживающий эликсир войны прописал ещё Ницше, в промышленных утопиях Эрнста Юнгера мотив войны звучит мажорно, именно так утверждает себя «новый человек». Собирателю европейских земель Наполеону или Шарлеманю (Карлу Великому), отвоевывающему Испанию у мавров, в голову не пришло бы, что война – зло. Не приходило это в голову Муссолини и Гитлеру, напротив, лидеры «новых людей» полагали, что война закаляет утопию, отливает мечту в бронзе.

Помимо войны утопия выражает себя посредством революции.

Французские якобинцы так страстно утверждали перемены, что даже календарь изменили. Идея овладевает массами, и, чтобы эта идея дала силы и кураж ломать всё, что уже построено, «до основания», прежде чем начать строить «наш новый мир», требуется, чтобы идея была уж очень притягательной. Часто забывают, однако, что иногда дело не столько в идее нового, сколько в вопиющей невыносимости старого.

«Не бойтесь золы, не бойтесь хулы,

Не бойтесь пекла и ада,

А бойтесь единственно только того,

Кто скажет: «Я знаю, как надо!»

Кто скажет: «Тому, кто пойдёт за мной,

рай на земле награда», –

поёт антисоветский бард Галич.

Слова и настроение песни нам понятны: кажется, что в кровавую историю ХХ века человечество ввергла фантазия утопистов, фанатичная вера отцов-основателей в то, что они могут построить рай на земле.

И во многом Галич прав: революция принесла много крови. Впрочем, песня умалчивает о том, что революции (что Октябрьская, что французская, что мятежи Томаса Мюнцера и крестьянские восстания) приходили как альтернатива войне, часто ещё более кровавой, чем революция. Так, переворот, организованный большевиками, возник на фоне мировой войны, в коей повинна утопия совсем иного толка.

Есть и третья возможность: строительная утопия, не нуждающаяся в революции и войне; но для строительства такой утопической конструкции требуется девственный континент, далёкая планета или необитаемый остров.

История человечества, как история отдельного человека, состоит из долгого анамнеза, и часто анамнез определяет жизнь. Но всегда хочется обмануть природу.

IV

Вот переселенцы заселились на чистый остров, начали создавать общества с нуля, и теперь им следует решить: добиваться ли технического прогресса или радоваться девственной природе и греться у костра? Утопии делятся на две категории: те, что зовут вперёд, и те, что предостерегают от движения и советуют вернуться. Идеал – в прошлом или идеал – в будущем?

Сам Платон, стоящий у истоков проективного мышления, грезил о прошлом; иные авторы полагают, что, путешествуя по Египту и Месопотамии, обозревая руины древних (уже для него древних) городов, философ обнаружил папирусы, изображавшие слаженный труд коллектива. Этот пример, столь разительно контрастировавший с гражданским хаосом, современным Платону, будто бы вдохновил его на ту философию, которая выражена в «Государстве» и «Законах». Соответствует ли легенда истине – невозможно сказать, но и сам Платон ссылается на Атлантиду, полумифическое государство-остров, затонувшее в далёком прошлом.

Ветхозаветный пророк Даниил (в отличие от Платона, считавшего историю циклической) утвердил эволюционное развитие общества от царства к царству, до тех пор, пока «Бог небесный не воздвигнет царство, которое вовек не разрушится», а древнегреческий поэт Гесиод описал историческую эволюцию как нисхождение от «золотого» века к «железному». Нетрудно вычислить, как по-разному оба относились к прогрессу.

Концепция науки как исследования и концепция науки как истинного знания отличаются разительно. И соответственно этому различию меняется жизнь гражданина утопии. Научные фантасты, описывая изобретения будущего, считали, что сулят человечеству свободу, а так ли это, уверенно сказать нельзя.

Инженер Сайрус Смит (герой «Таинственного острова») преобразует мир, изобретая новые машины, но однажды машины сделают ненужным труд его слуги, африканца Наба, а самого Наба лишат пенсии. Где та грань, за которой прогресс перестаёт приносить пользу работнику?

Зло работных домов и угольных шахт описано в трогательных романах Диккенса, и Диккенс не предлагает иного выхода из такой ситуации, помимо технического прогресса и индивидуальной порядочности. Механический труд заменит труд рабочих на мануфактурах, начальство подобреет, и взоры угнетённых просветлеют. Диккенс не дожил до времён, когда внедрение нефтяной промышленности привело к закрытиям угольных шахт – и шахтёры бастовали, цепляясь за рабочие места, на которых их, конечно же, угнетали, но уж лучше труд угнетённых, чем безработица.

Герой утопии Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» убеждает читателя, что надо отказаться от соблазна городов, а фантасты вроде Азимова сулят благо от внедрения роботехники в огромных полисах. И то и другое – утопии. Холден Колфилд (герой «Над пропастью во ржи» Сэлинджера) мечтает о домике у ручья вдали от цивилизации, а Герберт Уэллс изобретает такие машины, которые стирают в прах домики у ручья.

Толкин (автор эпопеи «Властелин колец») полагал, что эстетика Средневековья – единственная возможность остановить механизацию, убивающую традицию Европы; в этом он повторял концепцию Честертона, который видел утерянный идеал в католическом Средневековье.

Средневековый мир, вполне вероятно, не виделся столь лучезарно самим жителям средневековых городов Европы (эпидемии и зависимость от природы делали жизнь весьма короткой), но Брэдбери показывает в романе «451 градус по Фаренгейту», что общество технического прогресса, исключившее индивидуальное искусство и ремесло как помеху, однажды закончит ядерной войной – и уцелевшие неизбежно вернутся к спасительному Средневековью.

Научно-технический прогресс ведёт к катастрофе, считают сторонники естественных, «руссоистских» утопий, по той лишь причине, что нравственное воспитание даёт лишь индивидуальный характер труда, а промышленный конвейерный капитализм с унифицированным товаром такой труд исключает.

«Теперь стоит мучительный вопрос: как избежать полного осуществления утопий?» Николай Бердяев

Социалист Уильям Моррис считал, что ремесленники, объединившись в цеха-коммуны наподобие средневековых, смогут противостоять капитализму (см. «Вести ниоткуда, или Эпоха спокойствия»). Он и сам был ремесленник: строил дома, делал мебель, писал картины, даже рисовал обои – словом, выполнял роль Робинзона Крузо на обитаемом острове Британия, с той существенной разницей, что нового Робинзона окружала не дикая природа, а технический прогресс и Робинзон, производя простые вещи, хотел вернуть мир в до-механистическое состояние – надеялся перевоспитать общество.

Российский мечтатель Чернышевский в утопии «Что делать?» описал сходные мастерские Веры Павловны: следует очеловечить труд, униженный капиталистическим анонимным производством.

Пройдёт пятьдесят лет (всего лишь), и другой социалист, Маяковский, напишет про Бруклинский мост: «Я горд вот этой стальною милей, живьём в ней мои видения встали – борьба за конструкции вместо стилей, расчёт суровый гаек и стали».

Баухаус и ВХУТЕМАС, эти воплощённые мастерские Веры Павловны, своим идеалом считали прямо противоположное задуманному Чернышевским и Моррисом, а именно – не индивидуальную вещь, помнящую руку мастера, но массовое производство унифицированной продукции. И те и другие – за равенство, все они – против угнетения, но сам труд они трактуют совершенно по-разному.

Это полярные концепции.

По Моррису, союз ремесленников создаёт уникальную вещь, имеющую своё лицо; вещь воплощает индивидуальный характер труда. Труд выполняет воспитательную функцию в обществе, труд – это социальная религия.

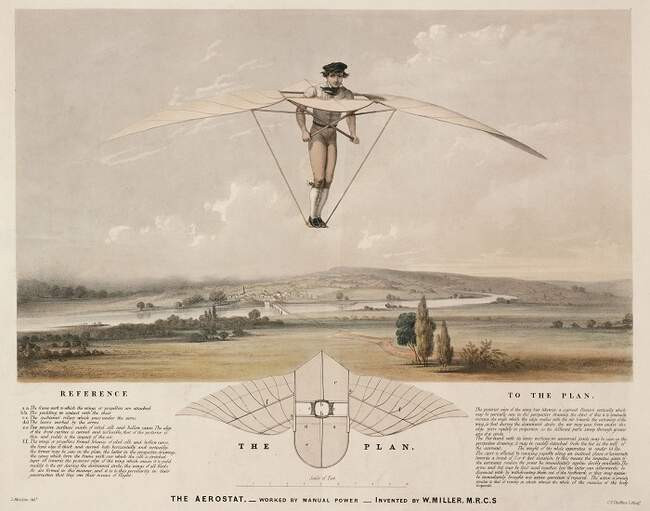

Литография картины Джона Абсолона, на которой изображен орнитопер - воздушное судно, придуманное еще Леонардо

Литография картины Джона Абсолона, на которой изображен орнитопер - воздушное судно, придуманное еще Леонардо

Мастера Баухауса провозглашают «функционализм», вещь становится слугой, у вещи программно нет лица – она может использоваться по-разному и является деталью сборки. Предметный мир вынесен за границы общества, занятого высоким досугом.

Концепция Баухауса – это, если можно так выразиться, научно-техническая проекция античного полиса: механизированное производство и функционализм играют ту роль, которую в афинской демократии играли рабы. Нечего и говорить, что именно этот путь выбрало западное общество, которое вынесло производство подавляющего числа продуктов в третий мир.

Последовательный приверженец демократии Д. Мур настаивал на том, что спасение демократии – в массовой роботизации труда, но встречная теория, трактующая общество потребления как неизбежное следствие прогресса (см. «Шок будущего» Элвина Тоффлера), спорит с этим планом.

Айзек Азимов полагал, что роботы рано или поздно станут одушевлёнными и уравняются в правах с людьми, – он переносил идею аболяционизма на роботизацию; но, если такое случится, угнетение роботов станет таким же позором, как угнетение малых народов.

Утопии, зовущие к индивидуальному труду (Руссо, Толкин, Сэлинджер, Честертон, Уильям Моррис), и утопии, обещающие победу над простым трудом (Жюль Верн, Маяковский, ВХУТЕМАС, Баухаус, футуристы, научная фантастика), – это две несхожие концепции нравственного воспитания. Соответственно предметный мир, среда, сам облик человека, созданные такими утопиям, не схожи ни в чём.

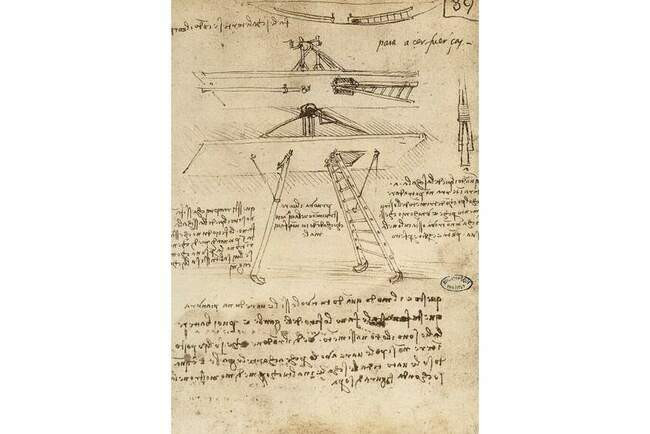

Сравните модулор (то есть того человека, то существо, которое обозначено как мера окружающих вещей) Леонардо и модулор Ле Корбюзье – и разница меж утопией Ренессанса и утопией конструктивизма станет наглядной.

Леонардо нарисовал сложного, красиво организованного, одухотворённого человека, вписав его пропорции в сферу, повторяющую сферичность Вселенной. Корбюзье изобразил схематичную, бездушную фигурку, вписав её в квадрат казармы. Здесь уместно вспомнить и квадратно-гнездовую утопию Малевича.

Ренессанс – антропоморфен, в ренессансной концепции во главе замысла бытия стоит человек; при этом Ренессанс как бы «забывал» про наличие рабов, строящих летательные аппараты и ткущих холсты для живописи во дворце Фонтенбло.

Рисунок Леонардо Да Винчи. Его версия летательного аппарата.

Рисунок Леонардо Да Винчи. Его версия летательного аппарата.

Уместно упомянуть третий путь, который воплощают Вернадский и Пьер Тейяр де Шарден, а именно – синтез религии и науки. Здесь нет понятий «прошлое» и «будущее» – познание обращено в космическую область бесконечного духа; Пьер Тейяр де Шарден писал гимны Богу и Машине одновременно, не видя противоречия между интенсивным познанием и верой.

Впрочем, вершиной процесса познания человечества, по Шардену, является его физическое исчезновение – растворение в океане духовного бытия (ср. «Солярис» Станислава Лема; рассуждения Вернадского о ноосфере), а подобная цель не всякому гражданину утопического полиса покажется притягательной.

Тот факт, что исчезновение человечества произойдёт не буквально завтра, успокаивает и делает данную утопию более привлекательной, нежели омолаживающая война и очистительная революция, однако желание жить сейчас, и жить счастливо, жить полнокровной жизнью сердца и ума, – неотменимо.

V

Итальянское Возрождение (прежде всего флорентийская эстетика двора Медичи), понятое как утопическая версия золотого века античности, не является ни в коем случае ретроутопией, несмотря на ссылки на античных авторов, на постоянный диалог с миром античности. Здесь явлен синтез изобретательской (Леонардо), концептуальной (Микеланджело), теологической (Мирандола), гражданственной (Валла), государственной – в самом широком, мировом понимании таковой (Данте) – мысли.

Этот синтез дисциплин делал гражданина современной республики соучастником всего исторического процесса разом, его нравственное совершенствование и свободная воля являлись условием и веры, и познания одновременно – противоречия не возникало. Собственно, мысль христианских этических философов эпохи Возрождения (Эразм Роттердамский – характерный пример) и состоит в том, что личная свобода творца и есть оружие христианского воина и свобода органически не может выражать себя через агрессию, насилие и зло: свобода – это добро по определению.

Это не растворение личности в океане духа (Шарден), и не подчинение господину как олицетворению Божьего промысла (Лютер), и не строительство победоносной империи (Муссолини), и не бегство от таковой к природному состоянию дикого человека, не создание новой страты рабов из роботов и т.д. и т.п.

Утопия Ренессанса ничего не сулила в будущем (утопия жила здесь и сейчас и просуществовала меньше пятидесяти лет, время правления самого Лоренцо – 23 года) и в прошлом искала не образец, а материал для работы.

Речь в ренессансной утопии идёт не о возврате в античный мир, но о единении античного мира с христианской верой, – и этот утопический проект подарил нам утопию Рабле и Данте, утопию Микеланджело и нравственные уроки Эразма.

В той мере, в какой христианство для западного мира является утопическим проектом, оно возникает постоянно – в том или ином виде – в учениях коммунистов и фурьеристов, научных фантастов и исследователей Средневековья.