В этот день у этой стены кладбища Пер-Лашез расстреливали участников Парижской коммуны. Кладбище Пер-Лашез и форт Венсен были последними пунктами сопротивления коммунаров − Париж пал 21мая, коммунары оборонялись на Пер-Лашез до 25-го, форт Венсен пал 29-го. С 25-го мая на кладбище шли расстрелы − через стену от дома, где лежала роженица мадам Руо, убивали коммунаров. По подсчётам генерала Мак-Магона, в те дни расстреляли 15 тысяч человек, некоторые называют цифру в два раза большую.

Социалистическая Франция дала себя растоптать. Маркс успел приветствовать Парижскую коммуну, это было единственным (возможно, и осталось единственным) воплощением социалистического государства в истории − и вот его не стало: одним из условий победившего во франко-прусской войне Бисмарка было уничтожение Парижской коммуны. Вторая империя Луи Наполеона сгорела под Седаном, и вот Парижская коммуна, возникшая в Париже во время войны, погибла тоже. Вместе с коммуной ликвидировали романтику социальных перемен.

Пафос Делакруа и Домье, романтика Теодора Жерико, гордые барышни на баррикадах, пылкие клятвы ораторов, благородные намерения энциклопедистов, декреты и трактаты о равенстве − всё это расстреляли у дома Руо, в тот самый час, когда он родился. Французские историки описывают реку крови, текущую по кладбищу Пер-Лашез, а в это время родился великий религиозный художник XX века.

Дед его собирал гравюры вольнодумцев − отыскивал у букинистов Оноре Домье и Жака Калло; бывают такие дешевые оттиски, которые бедняку по карману. В Париже до сих пор можно найти хорошую гравюру на книжном развале. Любителей эстампов, особый парижский тип букиниста, любил рисовать Домье, у него есть цикл, посвящённый чудакам, которые копаются в ящиках букинистов на набережной Сены. Вот и дед Жоржа Руо был таким бедным любителем искусства. Гравюра − жанр демократичный, в отличие от масляной живописи.

Печатная графика появилась в протестантской Европе, дав возможность всякому верующему иметь у себя дома икону − ведь живопись на доске не купишь. Но не только образ Божий, гражданский протест тоже можно тиражировать. В католическом Париже гравюры с изображением Богоматери не пользуются спросом, а искусство политической карикатуры всегда ценили. В сегодняшней Франции такие мастера политического комикса, как Тарди или Рабате, зачастую намного интереснее гламурного авангарда музеев.

Офорты Домье и гравюры Кало − это были своего рода листовки. Дед Руо выискивал листы, на которых карикатуристы высмеивали продажных политиков, изображали банкиров, сидящих на мешках прибыли, авантюриста Луи Наполеона, погнавшего свой народ на бойню франко-прусской войны. В том, что дед показал внуку карикатуры, сомнений нет: Жорж Руо всю жизнь цитировал Домье в своих композициях, повторял его сюжеты; так верующий твердит «Отче наш».

Сам художник говорил: «Я прошёл школу Домье прежде, чем узнал Рафаэля» − так именно учился и Ван Гог. То есть обучаются не абстрактному мастерству как таковому (академическое рисование, светотень, анатомия), а тем приёмам, которые необходимы для выражения насущной идеи. Домье понадобился, потому что надо было научиться говорить о народной беде.

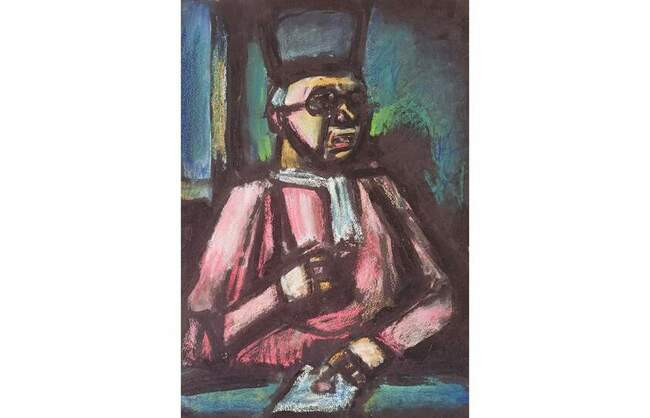

В серии «Судьи» Жорж Руо практически воспроизвёл литографии Домье, посвящённые суду. Суть композиции в том, что художник показывает зрителю трибунал так, словно судят самого зрителя: ты стоишь напротив стола, за которым восседают судьи. Катарсис созерцания в том и состоит, что суд заведомо неправый − и зритель обречён. Такая композиция (фронтально представленный трибунал, глядящий на зрителя) через Домье и Руо восходит к программной картине Боттичелли «Клевета», на которой фигура Истины стоит перед неправым судом; мы видим, что истина обречена. Художники нового времени сделали всякого зрителя, не только аллегорическую героиню картины, − жертвой. Любой из нас, глядящих на полотно, − под судом; а судьи − лживы.

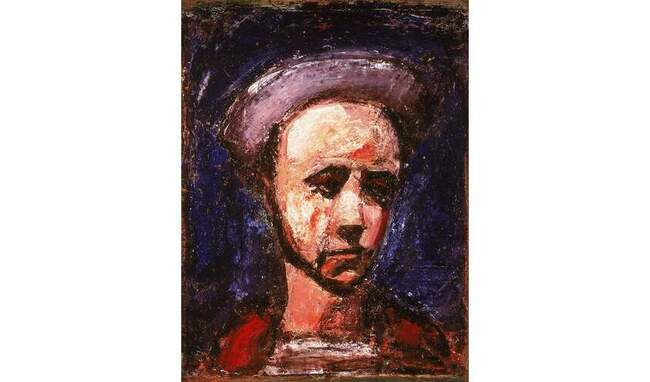

Ж. Руо. "Автопортрет". 1925 год

Ж. Руо. "Автопортрет". 1925 год

Руо ставил Домье себе в пример, любил того Домье, который «сдирает кожу с буржуа». Домье работал (формально служил в газете «Шаривари») карикатуристом, его литографии веселили публику. Картины Руо – проститутки, судьи, бедствия войны – не веселят зрителей, Руо никого не высмеивает. Карикатурной составляющей в его изображениях нет. Уроды, которых он нарисовал, − это нелюди, ничего потешного в гримасах судей и толстосумов нет: это мерзостный мир, и этот мир художник не критикует, но ненавидит.

Руо – социальный художник. Вообще-то выражение «социальный художник» очень скользкое: плакатист и агитатор сталинской России тоже «социальный художник», вопрос в том, какому типу общества служишь. Жорж Руо был христианским социалистом, убеждение это было обдуманным, семейно унаследованным, сформулированным. Именно поэтому рядом с именем Руо часто звучит имя Винсента Ван Гога, хотя формально их картины не похожи: Ван Гог − вихревой, яростный, а Руо − сдержанный, статичный.

Руо наследовал Ван Гогу, христианскому социалисту, по сути творчества − в то самое время, как сотни прочих художников копировали мазок Ван Гога и его артистическую страсть. Среди тех, кто усвоил стиль Ван Гога, был, например, живописец Морис Вламинк (Вламинк: «Я люблю Ван Гога больше, чем своего отца»), который писал бурные пейзажи с яростными мазками, в 40-е годы принял режим Виши, ездил в Третий рейх и написал в годы оккупации разоблачительную статью против космополита Пикассо. Недостаточно писать крестьянские хижины под порывом ветра, чтобы пройти путём Ван Гога, − Винсент Ван Гог не ради этого работал.

Жорж Руо, напротив, любил Ван Гога тихой любовью, бурную подачу материала игнорировал, холсты писал небольшие и очень аккуратные, но верен был в главном. Однажды, приняв программу социалиста (как это сделал Ван Гог в шахтёрском Боринаже, увидев крайнюю нищету), Руо остался социалистом навсегда. Творчество Жоржа Руо, как и творчество Ван Гога, можно охарактеризовать двумя словами: сострадание бедным. И ничего, помимо этого, он своими картинами сказать не собирался.

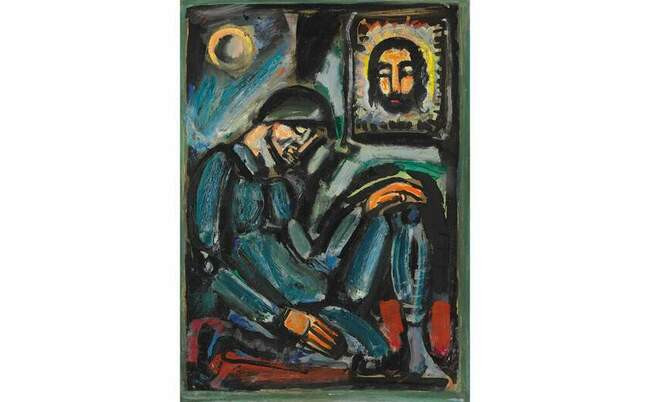

Ж. Руо. "Воин"

Ж. Руо. "Воин"

Творчество Руо формально делится на два этапа; говорится так: сначала он был социальным критиком, потом стал религиозным художником. Поскольку христианская религия является самой последовательной социальной критикой, данное противопоставление не имеет никакого смысла. Жорж Руо был христианским художником с юных лет, в старости, рисуя свои иконы, он оставался таким же социалистом, как и в молодости. По какой причине он однажды перестал рисовать рабочие кварталы и обличать судей − и стал рисовать лик Иисуса, можно лишь гадать: возможно, дело в счастливой женитьбе и четверых детях или в том, что в юности мы склонны к громким декларациям, с годами слов становится меньше, но они более весомы.

В юности Руо писал рабочие кварталы и труд бедняков, изображал подлость войны, рисовал судей и проституток − в зрелые годы он стал сугубо религиозным художником, писал Деву Марию и Иисуса. Но все его картины об одном и том же − о сострадании к обездоленным.

Отец Жоржа был краснодеревщиком, выпиливал деки для скрипок; приучил мальчика к труду − из Жоржа собирались сделать ремесленника. Сперва Жорж Руо выучился мастерству стекольщика: его живопись напоминает витражи. Чёрные контуры вокруг предметов Руо всегда проводит так, как будто укрепляет свинцовые спайки между цветными стёклами. Видимо, от работы стекольщика сохранилась привычка держать холст горизонтально, хотя это и не принято у живописцев.

Он не ставил картину на мольберт, но клал её на верстак и обрабатывал поверхность сверху, как это делают те, кто собирает витражи и шлифует стёкла. Ремесленник от живописца отличается прежде всего позой: художник стоит перед мольбертом в позе фехтовальщика, кисть в его руке точно шпага − это очень романтическая поза.

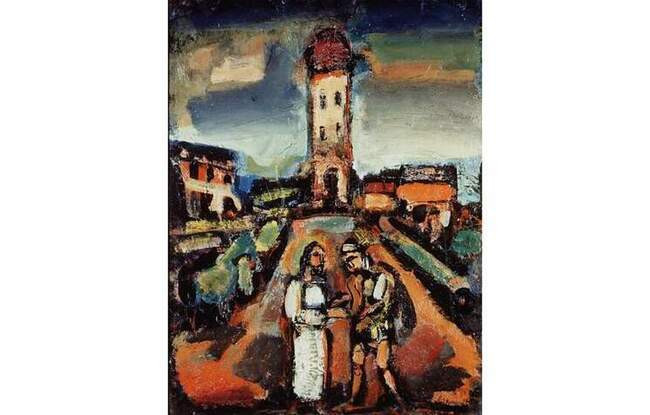

Ж. Руо. "Цирк падающей звезды"

Ж. Руо. "Цирк падающей звезды"

Делакруа говаривал, что при виде палитры и кистей художник приходит в возбуждение, как воин при виде оружия. Ничего подобного ремесленник не испытывает. Ремесленник горбится над верстаком, вытачивает, выделывает предмет − в его осанке нет ничего горделивого; ремесло предполагает усердие и скромность. Жорж Руо был скорее ремесленником − ничего артистического в его облике не было.

Свой знаменитый автопортрет он назвал «Подмастерье». Работал художник, согнувшись над столом, подолгу выглаживал всякий холст, нанося слой за слоем, усердно обводя контуры. Работал он подолгу − накладывал столько краски, что его картины напоминают даже не витражи, а рельефные географические карты: иногда слои краски достигают пяти сантиметров в высоту, а краску он клал экономно.

Что касается чёрных контуров, отсылающих нас к витражам, то в этом отношении Руо не был оригинален: эстетику витража применительно к станковой живописи впервые использовала понт-авенская школа, возглавляемая Гогеном, а потом Эмилем Бернаром, − до нарочитого приёма эту «витражность» довёл именно Эмиль Бернар, художник верующий. Бернар стал рисовать фигуры на упрощённый, романский лад, обводя нарочито грубые формы бесстрастной чёрной линией, словно перед зрителем средневековый витраж.

«Витражное» рисование было соблазном − позволяло не следить за точным рисунком, всё подчинялось стилизации под витраж; в отличие от Бернара, подмастерье Руо никогда свои вещи под витражи не стилизовал − по той простой причине, что он делал настоящие витражи тоже. Он делал и гобелены, и витражи, и керамику − был настоящим ремесленником. Рассуждать о витраже, применимо к его творчеству, уместно лишь постольку, поскольку витраж − прерогатива католического собора, а Жорж Руо стал истовым католиком.

Ж. Руо. "Обнаженная с поднятой рукой". 1906 год

Ж. Руо. "Обнаженная с поднятой рукой". 1906 год

Католиком он стал по собственному выбору − в зрелые годы; отец отдал мальчика в протестантскую школу. Растить протестанта в католической Франции − это особый жест; несмотря на Нантский эдикт (уравнявший в правах католиков и гугенотов после известной резни), быть гугенотом − это своего рода вольнодумство. С большой долей вероятности французский социалист будет или агностиком, или протестантом. Когда в современной Франции собеседник рекомендуется «католиком», почти всегда это человек «правых» взглядов − так повелось со времён Лиги Гизов. Жозеф де Местр, влиятельный католик, полагал Великую французскую революцию деянием Сатаны, а уж деятельность партии «Аксион франсез» и Шарля Мореаса закрепила связь «правого» и «католического».

В Средние века было делом обычным говорить о Парижском университете как об основном органе католической веры. Но в Новой истории это уже не так: Монтень начал писать свои «Опыты» в 1572 году, в год варфоломеевской резни; свободная мысль и католическая конфессия более не совпадали. От Монтеня (агностика и скептика) до Сартра (безбожника) − интеллектуальный французский дискурс ставит категорию сомнения выше веры, «выполнить роль человека», выражаясь словами Монтеня, и одновременно следовать догме невозможно. После Второй мировой, когда стало известно, что Пий XII коллаборировал с Гитлером, а католик Франко именем Господа давил республиканцев, верить Риму стало ещё труднее, но и тогда, в конце XIX века, причин для отказа от католицизма хватало.

Столяр-краснодеревщик решил сделать сына протестантом; до самой смерти отца Жорж Руо спрашивал у отца советы касательно всего. Полагаете, отец-ремесленник не рассказал мальчику, что в тот самый день, когда Жорж родился, войска империи расстреляли коммунаров? Стреляли в восставших именно католики; отдать ребенка в протестантскую школу было естественным шагом.

В зрелые годы Жорж Руо религиозную конфессию поменял. Произошло это не вдруг, он постепенно пришёл к католицизму: познакомился с «левым» католиком Леоном Блуа, много читал, полюбил Фому Аквинского. Сочетание католицизма и социальной критики − довольно редкое в интеллектуальном мире. Любовь к едкому Домье, который высмеивает святош, и одновременное преклонение соборам − данное сочетание выглядит нелепо. Быть верующим – значит уметь прощать, но ни судей, ни убийц, ни филистеров Руо не принял и не простил никогда.

Ж. Руо. "Судья". 1930 год

Ж. Руо. "Судья". 1930 год

Руо нарисовал много религиозных картин, большое количество его картин-икон висит в Ватикане − и в самом музее, и в разных служебных помещениях. Но ещё большее количество картин Руо посвящено таким сюжетам, которые кардиналы в своих покоях не повесят. Для католика любовь к жестокому разоблачению не особенно привычна, но в Руо благая весть веры соединялась с холодной, взвешенной ненавистью к угнетателям, причём это именно «ненависть», отнюдь не христианское чувство. Одна и та же кисть написала жирных адвокатов и светлый лик Богоматери, одна и та же рука нарисовала портовых шлюх и финансистов с четырьмя складками на затылке − и доброго Иисуса. Цикл картин «Страсти Христовы» висит в Ватикане неподалёку от «Стансов» Рафаэля, но как быть с циклом «Девки» или с серией «Трибуналы»?

В германском (протестантском) искусстве такие сочетания не редкость − художники сводили счёты с лицемерами. Естественное развитие германского искусства дало феномен Георга Гросса – художника-обличителя, антифашиста. Как и Руо, Гросс рисовал проституток, банкиров, судей и ужасы войны, но в доброго Бога художник Георг Гросс не верил: повода не было поверить. Ни Георг Гросс, ни Эрнст Буш, ни Бертольт Брехт не были религиозными людьми.

В их случае протестантская этика эволюционировала в социализм; это естественный процесс. (В свете данного рассуждения любопытно упомянуть о том, что массовое бегство гугенотов из осаждённой Ла-Рошели произошло именно в город Берлин, где влияние гугенотов легло на лютеранство; например, историк Гумбольт − потомок французских гугенотов.) Но Жорж Руо, чья графика и манера пластического языка часто напоминают Гросса и вообще отсылают к германской пластике, был не протестантом, он был истовым французским католиком.

Жорж Руо никогда не стеснялся ни веры, ни социальных взглядов, не приспосабливал убеждений к обстоятельствам, писал картины и говорил − с мерной настойчивостью. Во время пребывания в аббатстве (ему было 24 года, когда он провёл несколько месяцев в аббатстве, чтобы понять свою веру) он дал клятву «никогда не создавать произведений в угоду вкусу публики». Сравните это утверждение с моралью рынка, с нынешними рассуждениями о том, что в искусстве модно, что является мейнстримом, что современно, что берут и что не берут. То была клятва сродни клятве Сезанна «умереть за работой», сродни клятве Герцена и Огарёва на Воробьёвых горах, сродни обещанию Маркса, данному им в школьном сочинении, «служить человечеству».

Как и перечисленные гении, Руо свою клятву сдержал − это стоило ему долгих лет одинокого труда. Выше искусства он ставил последовательность. Однажды французские журналисты устроили опрос среди художников, задавали провокационные вопросы: могли бы вы рисовать на необитаемом острове? Лишь один Руо ответил: «Разумеется, да». Он был католиком, но это не означало для него приятия мира; в этом невероятный парадокс его веры. Он не скрывал того, что по убеждениям социалист и ненавидит империализм. В одном из поздних интервью художнику задали вопрос: «Какое именно чувство вы хотите передать красками?» Какое здесь раздолье для религиозного фантазёра − и сколько ответов просится: восторг перед бытием, причастность всему сущему, любовь к Создателю. Руо ответил: «Сдержанное рыдание, застрявший в горле смех».

У Жоржа Руо есть товарищ в европейском искусстве, столь же последовательный «левый католик», социальный критик и религиозный мыслитель одновременно, − это немецкий антифашист, писатель Генрих Бёлль. Как и Руо, Бёлль описывал лицемерие капитализма, нищету рабочих кварталов, убогий быт и отчаяние. Как и Руо, Бёлль, будучи католиком, не принимал католического ханжества, воплощённого в социальном неравенстве.

Бёлля и Руо объединяет и ещё одно обстоятельство, это не убеждения даже, а особенность образного мышления: оба мастера считали себя не столько художниками (роль, опошленная современным рынком), сколько средневековыми труверами, клоунами. Клоунаду они понимали не как увеселение публики, но как правдивый рассказ, не подверженный официальной идеологии. Роман Бёлля «Глазами клоуна» и автопортрет Руо «Грустный клоун» − это буквальное совпадение не только социальных убеждений, но и самоощущения.

Руо написал сотни холстов с клоунами, и это на первый взгляд вполне в духе французской живописи первой половины ХХ века. Все, кого ни возьми, изображали цирк: Дега, Сёра, Лотрек, Пикассо, Бюффе и Дебюффе − клоунов нарисовали все.

Разница в том, что Жорж Руо писал не живописных бродяг, не портрет сумасшедшего времени, а свой буквальный автопортрет: клоун − это он сам. Он даже не удосужился нарисовать себе красный нос: просто рисовал свой портрет и подписывал «клоун». Точно так же жизнеописание и портрет Ганса Шнира (героя романа Бёлля «Глазами клоуна») нисколько не напоминает клоунаду. Почему лицо Жоржа Руо − это лицо клоуна? Почему взгляд Бёлля на общество капиталистической Германии − это взгляд глазами клоуна? Не потому ли, что взгляд ангажированного человека не способен видеть суть вещей и лишь глазами клоуна можно суть увидеть?

Католическое вероисповедание в послевоенной Европе для Жоржа Руо и для Генриха Бёлля значило следующее: христианство должно быть наднациональным, трактовать Божественные заповеди через историю одного народа, одной страны, одной семьи − значит не заметить страдания другого. Без сомнения, в случае Бёлля художник видел прямую перекличку проповедей национального пророка Лютера («Боевая проповедь против турок») и речей национального вождя Гитлера. Генрих Бёлль шёл в отрицании «немецкой составляющей» веры до шокирующих обывателя образов: он сделал немку, героиню романа «Групповой портрет с дамой», последовательно возлюбленной русского, турка и террориста, возмутителя спокойствия буржуазной Европы.

По Бёллю, вера христианина в том, чтобы растворить свою любовь в ответственности за всех людей, сострадать всем угнетённым и униженным. «Несть ни эллина, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, варвара, скифа, но все и всём Христос», − говорит апостол Павел в послании в колоссянам. Сочетание социальной и сугубо религиозной тематики в картинах Руо вызвано ровно этим же обстоятельством.

«Я молчаливый друг тех, кто трудится напряжённо и упорно, я плющ вечной скорби, цепляющийся за облезлую стену, за которой непокорное человечество скрывает свои пороки и свои добродетели. Христианин в эти опасные годы, я верю только в Иисуса на кресте, христианина древних времён» − это из автобиографии самого Руо.

Сказано несколько выспренно − в те годы художник много общался с великим христианским философом Жаком Маритеном, до известной степени перенял его стиль. Маритен годами был моложе, но стал учителем.

Бог послал Жоржу Руо долгую жизнь, великие художники иногда живут долго. Видимо, постоянная ремесленная работа помогает сохранить здоровье. Он прожил с 1871-го до 1958-го, то есть его век формально охватил всё, что произошло с западным христианским миром в Новой истории, его время обнимает все три франко-прусские войны (и Первая, и Вторая мировые войны начались как франко-германские, а война 1870−1871 годов так и называется − франко-прусской), все революции, утопии и диктатуры. В 1948 году на фоне победы над фашизмом и всеобщего ликования Жорж Руо (ему уже семьдесят семь, он старик) написал один из самых безрадостных холстов в истории искусств, воспринимать его как итог размышлений об истории не хочется, но что делать? «Homo homini lupus» − это написал человек верующий; подводя итог жизни, старик нарисовал повешенного.

Виселица на все времена, написанная уже после освобождения Парижа, пугает. Руо ведь не был ни трусом, ни паникёром: из Парижа во время оккупации не уехал, за признанием не гонялся, вера его всегда спасала − и в годы нищеты тоже; а он прошёл и через нищету. В его жизни был малоприятный эпизод: наследники его галериста Воллара не желали после смерти галериста вернуть картины, находившиеся на сохранении в галерее, − общее число достигало семи сотен. Руо и это пережил, а не всякий художник такое выдержит. Словом, он всякое видел. И вот этот верующий человек, умеющий противопоставить молитву горю, пишет виселицу и под ней такие страшные слова: «Человек человеку волк». Как-то это не по-христиански звучит.

Дело не только в сюжете: цвет картины таков, что сердце сжимается, − обычный для живописи Руо эффект. Руо начинал вместе с фовистами − Марке, Матисс, они все учились вместе с Руо (учились у Гюстава Моро), и Руо даже некоторое время входил в объединение фовистов. «Дикие» писали ярким, чистым цветом, пугали буржуа (считали, что таким образом пугают) откровенными цветами, и локальный цвет у них символизировал радость жизни, энергию. А вот у Руо цвет не символизирует радость. Его цвета выплывают из темноты и тут же уходят обратно в темноту.

Ж. Руо. "Печальный клоун"

Ж. Руо. "Печальный клоун"

Руо в технике письма шёл от опыта акварели − от расплывающегося на рыхлой бумаге пятна. Когда вы капаете на бумагу акварелью, то максимальная концентрация цвета находится в той точке, куда упала капля, а вокруг цвет расплывается в бледный ореол. Представьте себе тот же эффект, но не на белой бумаге, а на тёмной основе чёрного холста: Руо словно капал краску в темноту, и краска впитывалась в темноту, уходила во мрак. Цвет в картинах Руо не светится, а «тмится» (используя глагол Цветаевой из реквиема по Рильке), это всегда погружение во мрак, в котором цвет достигает своего мрачного, глухого наполнения и высверкивает из темноты. Нечто подобное мы наблюдаем в полотнах Рембрандта, хотя в них использован иной метод работы.

Техника живописи Руо такова, что мы не в состоянии понять, как это сделано: мы не видим мазка и не можем угадать движения руки. В тот век, когда поза и жест художника стали едва ли не самым важным в искусстве, Руо создавал картины, в которых жеста нет вовсе. Перед нами органически сплавленная поверхность, а метод нанесения краски напоминает скорее технику «сфумато»: переход от тени к свету происходит постоянно и в каждой точке. Цвет выходит из тьмы и тут же уплывает обратно во тьму.

Холст «Человек человеку волк» страшен и прекрасен одновременно − он прекрасен тем, что казнённый «тмится» в темноте, замученный человек сверкает на фоне ночи, как сверкает повстанец в картине Гойи «Расстрел З-го мая», он прекрасен тем, что эта позорная, унизительная смерть осталась на века − и несчастье одного переживается многими навсегда. И эта сопричастность прекрасна. В конце концов, и распятие − казнь унизительная. Вы уверены, что сегодня Христа бы не повесили? И казнённый висит перед нами, жалкий, скрюченный, и свет во тьме светит. Вероятно, холстом «Homo homini»Жорж Руо хотел выразить вечный христианский постулат − смертью смерть поправ.

Я бы уподобил холсты Руо не витражам, а замёрзшему зимнему окну. Помните, как в детстве мы прижимали губы к заиндевелому стеклу и отогревали, «продышивали» крохотное окошко в инее? Продышанное на замёрзшем окне маленькое пространство открывало заоконный мир, и когда оттает маленькое окошко на стекле, то сквозь него видны дальние огни города, белый снег, силуэты деревьев. Вот это свечение из тьмы − оно и есть содержание картин Руо.

Это свечение − это вера.

Вера, вложенная живописцем в картину, − если такое случается, а это трудно вложить, − обладает такой силой энергии, которая не даёт возможность совершить низость в присутствии полотна; воздействие сохраняется долго, не выветривается. Замёрзший человек, с оледенелой душой, тот, кто впал в отчаяние, отогреется у картин Ван Гога и Рембрандта; отогреется и у религиозных картин Руо. Они сами как угли. Они хранят тепло. Впрочем, есть особи невосприимчивые, хорошо защищённые. Мы знаем, что самые отъявленные мерзавцы были придирчивыми знатоками и собирателями искусства. Значит ли это, что красота и вера не совпадают?

Ж. Руо. "Христос и нищий"

Ж. Руо. "Христос и нищий"

Как написать веру?

Что это значит − написать веру? Не значит ли это в буквальном смысле этого слова преодолеть смерть? Изображение любимого человека живёт дольше самого человека, а объятия, нарисованные на картине, время не может разомкнуть. Значит ли это, что любовь преодолела смерть? Как продлить свою заботу о любимом? Как, уходя, остаться? Как передать тепло другим − сохранить похолодевшую руку тёплой навсегда? То, что современные люди не думают о смерти и исключили разговор о бренности бытия из культуры вовсе, с точки зрения философии (философии искусства, в частности) выглядит ребячеством, глупостью.

Главная проблема бытия − его конечность, главная задача искусства − преодоление бренности оболочки произведения искусства: слов, красок, звуков. Всё это − преходяще, остаётся нечто, что за ними: что это − любовь? А как выглядит любовь, если оболочка распадается? У Платона есть рассуждение о том, что Эрот (бог любви) не может быть красив, коль скоро он ищет красоту, ведь не ищут же то, чем обладают. Равным образом в христианской традиции не один философ задавался вопросом: связана ли любовь с красотой, если красота преходяща? Она ведь увядает на глазах: тело старится, краски выцветают. Как надо рисовать, чтобы передать любовь, − красиво или как-то иначе?

В истории искусств существуют примеры двух художников (оба католики, кстати), уничтоживших свои произведения, поскольку произведения эти не могли выразить то, что должны были. Сандро Боттичелли сжёг на флорентийской площади в «костре суеты» (так сжигали предметы роскоши под влиянием проповедей Савонаролы) свои картины, а в 1947 году Жорж Руо в присутствии нотариуса сжёг 315 картин из своих 700; сжёг по причине того, что не считал их достойными замысла. (Сравните это, скажем, с маневром Дали, подписывавшим чистые листы, с тем чтобы его потомки могли впечатывать туда в будущем оттиски офортов − и продавать.)

Жорж Руо находился под влиянием текстов Жака Маритена, католического философа, сыгравшего роль, пусть не буквально, но в интенции Джироламо Савонаролы в ХХ веке: он оживил веру и духовную ответственность художника. В отличие от неистового доминиканца, Маритен был человеком уравновешенным, но влиял на художников (помимо Руо в орбите его влияния находился, например, Шагал) чрезвычайно. В частности, Маритен разводил понятия «антропоцентризма» и подлинного гуманизма. Внутри текстов Маритена противоречия между гуманизмом и верой в Бога (того противоречия, о которое, как правило, спотыкаются неофиты) нет.

Маритен − и это было то свойство его рассуждений, которое, думаю, пленило Руо, − считал, что искусство способно буквально преобразовывать тварный мир, причём преобразовывать его сейчас, давать облегчение страждущим.

Картина − это то, что утешает, то, что гладит душу, врачует рану

«Душу новородит, именинит тело», как сказал бы Маяковский, ещё один христианский социалист.

Руо не хотел писать красивых картин, упорно не хотел создавать «красоту», он шарахался от купеческой похвалы. Он не желал создавать красоту, но писать прекрасное хотел всегда. Вот это мерцание из тьмы было для него тем слабым вкладом в веру, на который он отваживался. Большего, увы, он не мог. Я не уверен, что Руо решил вопрос веры в искусстве, но он попытался. Он твердил долгую молитву, повторял усердно простые слова. Слова эти звучат так:

Господи, пусть все люди будут равны. Не надо разделения на бедных и богатых, имущих и неимущих. Стыдно, когда один богат и жесток, а другой беден и слаб. Человеку нужно немногое: нужны защита от холода и тепло близких, нужно, чтобы дети были защищены и старики согреты. Не позволь обидеть слабого, Господи. Вразуми жестоких правителей, усмири алчных и покарай кровопийцу. Остальное мы приобретём трудом, Господи. Но ты только проследи, чтобы отныне никто не был обманут лживой проповедью превосходства одного человека над другим и чтобы никто не допустил унижения другого. Пусть имя твоё светит всегда из тьмы, Господи. А я уж постою, сколько хватит сил, и подержу эту свечу.