Импрессионисты отказывались быть похожими на деятелей реалистического искусства. Экспрессионисты в свою очередь находили слишком сентиментальными и беззубыми импрессионистов. Каждое последующее течение, если и не было пересмешником предыдущего, так или иначе вбирало в себя наработки прежних поколений. Верится с трудом, но даже в беспредметных полотнах Марка Ротко просвечивают тени незабытых предков.

Микеланджело Буонарроти

Неожиданное начало, не так ли? Да, один из ведущих абстракционистов был истовым почитателем старых мастеров. Ради личного знакомства с наследием деятелей Ренессанса он неоднократно пересекал Атлантический океан и устраивал паломничество по старинным капеллам и дворцам, стен которых касались руки легендарных итальянских живописцев.

Микеланджело. Автопортрет в Сикстинской капелле (Св. Варфоломей. Фрагмент композиции «Страшный суд») и Марк Ротко. Жертвенный момент

Микеланджело. Автопортрет в Сикстинской капелле (Св. Варфоломей. Фрагмент композиции «Страшный суд») и Марк Ротко. Жертвенный момент

Ротко называл свою любимую эпоху Возрождения «веком, когда взаимопонимание между художником и миром, похоже, было безупречным».

В ходе знаменитого судебного разбирательства по иску детей Марка Ротко против галереи «Мальборо», практически за бесценок завладевшей сотнями его полотен, несколько страниц вердикта были посвящены свидетельствам экспертов о ценности картин художника как в финансовом эквиваленте, так и об их значении для искусства в целом.

Двое из них — профессор искусств Калифорнийского университета, куратор департамента живописи и скульптуры МоМА Петер Зельц, а также искусствовед и автор нескольких книг о современной живописи Роберт Голдуотер — в своих показаниях сравнивали Ротко с Микеланджело. Профессор Зельц отмечал даже, что картины Ротко перекликаются с традиционным для Ренессанса сюжетом Благовещения.

Микеланджело. Сотворение светил и планет и Марк Ротко. Без названия

Микеланджело. Сотворение светил и планет и Марк Ротко. Без названия

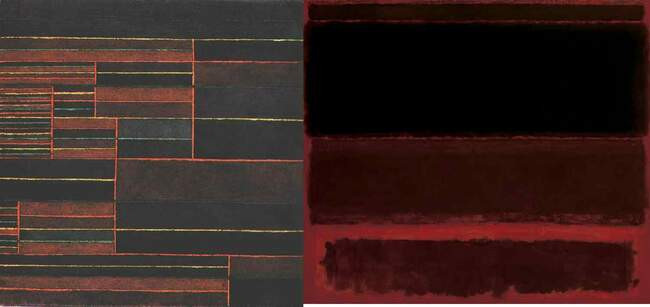

Вестибюль Библиотеки Лауренциана, построенной по проекту Микеланджело. и Марк Ротко. Черный на бордовом

Вестибюль Библиотеки Лауренциана, построенной по проекту Микеланджело. и Марк Ротко. Черный на бордовом

Сам Ротко не скрывал, что источником вдохновения для написания злополучного Сигремовского цикла стало для него посещение библиотеки Медичи во Флоренции, возведенной по проекту Микеланджело. В особенности его впечатлило решение лестничного пролета, создающее клаустрофобичное ощущение замкнутости во времени и пространстве. Этого же эффекта пытался добиться Ротко при помощи своих панно для ресторана «Четыре сезона», с которыми он так не смог расстаться.

Рембрандт ван Рейн

Известно, что Марк Ротко называл Рембрандта любимым художником и, по свидетельствам знакомых, даже считал великого голландца чем-то вроде своего «альтер-эго», находя в его творчестве много родственного и созвучного. Не только живопись, но и сама жизнь Рембрандта являлась для Ротко источником для аналогий и «странных сближений»: оба были четвёртыми по счёту сыновьями в небогатых семьях и единственными среди детей, кто обнаруживал явный талант.

Обоим, как надежде семьи, родственники стремились дать прекрасное образование: и действительно, юный Рембрандт поступил в Лейденский университет, один из лучших в то время в Голландии, а Марк Ротко, благодаря своим блестящим способностям, стал стипендиатом Йельского университета. Оба, проучившись совсем недолго, бросили Лейден и Йель, сбежав соответственно в Амстердам и Нью-Йорк с единственной целью — посвятить себя искусству, и никогда не пожалели о роковой и рискованной перемене судьбы. Оба всегда отличались неуживчивым нравом и бескомпромиссностью натуры, приводящими к конфликтам с заказчиками.

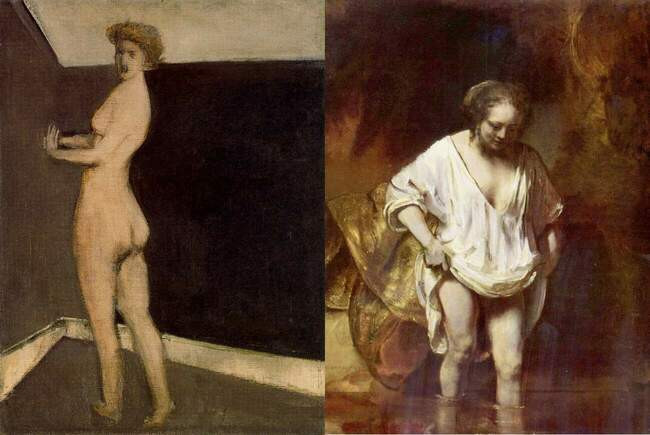

Рембрандт. Купание, портрет Хендрикье и Марк Ротко. Обнаженная

Рембрандт. Купание, портрет Хендрикье и Марк Ротко. Обнаженная

Впрочем, дело, конечно, не только в этом. И в мировосприятии, и в самой технике Рембрандта было то, что Ротко мог считать безусловно «своим». Во-первых, понимание трагизма земного существования, острое переживание человеческого одиночества и конечности (Ротко говорил, что картины состоят не из холста и масла, а из направленности на смерть и десяти процентов надежды — не эта ли пропорция явлена нам и в «Блудном сыне» Рембрандта?).

А во-вторых — сам подход к живописи: «тающие» края цветных прямоугольников Ротко казались логическим продолжением типично рембрандтовских размытых и мягких контуров, а «магический» свет, излучаемый даже самыми темными, монотонно-коричневыми полотнами Рембрандта становился прообразом для поздних «мрачных картин» Ротко, обнаруживавших, по признанию зрителей, неожиданное — метафизическое — свечение.

Искусствовед Ирина Кулик рассказывает о впечатлении от полотен Ротко в хьюстонской капелле: «[Они] никакому репродуцированию не поддаются… Это почти черные картины, почти монохромные… Когда ты туда входишь и начинаешь в них всматриваться, возникает ощущение, что это — самый черный час ночи. Когда настолько темно, что понимаешь: самый черный час уже миновал, сейчас начнёт светать. Ты вглядываешься — и видишь, как из этой черноты, из этой темноты проступают какие-то проблески. То, что казалось черным, на самом деле — вроде бы синее, вроде бы пурпурное. Там начинает вот из этой темноты возникать какой-то свет. Что, собственно, и есть идеальное соответствие страстей Христовых».

Рембрандт. Возвращение блудного сына и Марк Ротко. № 210 / № 211

Рембрандт. Возвращение блудного сына и Марк Ротко. № 210 / № 211

Рембрандт был для Ротко настолько важен и ценен, что его собственный курс актуального искусства, который художник в начале 1950-х годов читал в Бруклинском колледже, начинался с разговора о Рембрандте.

Рембрандт. Автопортрет и Марк Ротко. Автопортрет

Рембрандт. Автопортрет и Марк Ротко. Автопортрет

Автопортреты Рембрандта и Ротко сближает не только поза и ракурс (оба написаны полуразвёрнутыми, плечом к зрителю, с кистями рук, плотно сжатыми пониже солнечного сплетения) и тёплая коричневато-оранжевая гамма, но и одинаковый возраст — оба художника на этих портретах недавно пересекли знаковый рубеж в 33 года.

Рембрандт. Христос во время шторма на море Галилейском и Марк Ротко. Медленный вихрь на берегу моря

Рембрандт. Христос во время шторма на море Галилейском и Марк Ротко. Медленный вихрь на берегу моря

Марина — редчайший для Ротко и Рембрандта жанр, который появляется у того и другого лишь однажды. Впрочем, и рембрандтовский «Христос во время шторма на море Галилейском», и ротковский «Медленный вихрь на берегу моря» морскими пейзажами можно назвать лишь условно.

Уильям Тернер

Британец, которого считают предтечей импрессионизма, тоже был одним из любимых художников Ротко. Что, впрочем, неудивительно и местами вполне даже очевидно. Как и Тернер, Ротко исступленно бился над созданием эффекта сияющих оттенков. Как его кумир, он предпочитал интуитивный, стихийный подход к работе над картиной, ставя во главу угла цвет, жертвуя ради него формами, четкими очертаниями и прочими «формальностями».

Уильям Тернер. Дацио Гранде и Марк Ротко. Без названия

Уильям Тернер. Дацио Гранде и Марк Ротко. Без названия

Осознанно или нет, Ротко позаимствовал у Тернера и его экстравагантную технику. Тот не всегда удовлетворялся одной лишь кистью и в порыве страсти частенько доводил изображение до совершенства прямо пальцами, а иногда и вовсе растирал уже высохшую краску плевком. Ротко втирал краску в холст руками, чтобы полностью нивелировать следы работы валиком или кистью и уничтожить все видимые преграды между человеческим глазом и «неслышным голосом света».

Уильям тернер. Три морских пейзажа и Марк Ротко. № 9 (Темный на светлом землистом, фиолетовый и желтый на розовом)

Уильям тернер. Три морских пейзажа и Марк Ротко. № 9 (Темный на светлом землистом, фиолетовый и желтый на розовом)

Скорее всего, такое подражательство британскому предшественнику было не сознательным, но вынужденным шагом: Марк Ротко хотел показать на холсте «существование невидимого в видимом», а тернеровские методы оказались подходящими для решения этой задачи.

И хотя арт-критики находят, что Тернер оставался реалистичным даже в наиболее абстрактных из своих работ, все же сложно отрицать его постепенное движение в сторону нематериального, бесплотного абсолюта. Благодаря чему его поздние творения в значительной степени предвосхитили абстрактную живопись, которая увидит мир лишь полвека спустя.

Уильям Тернер. Рассветное или закатное небо над пейзажем и Марк Ротко. Без названия. Коричневый и серый

Уильям Тернер. Рассветное или закатное небо над пейзажем и Марк Ротко. Без названия. Коричневый и серый

Клод Моне

«Реакция зрителей свидетельствует о том, что мои работы способны открыть новый способ виденья. Это становится возможным благодаря новому структурному языку, с которым они не сталкивались раньше. В моих картинах вы найдете невинную, осознанную, элементарную человечность. В картинах Моне есть что-то подобное, за что я люблю его больше, чем Сезанна… Несмотря на всеобщее мнение, что именно Сезанн создал новый способ смотреть на вещи и стал отцом современной живописи, я предпочитаю Моне. Из них двоих Моне был большим художником». (Из интервью Марка Ротко 1953 года)

Марк Ротко. Без названия

Марк Ротко. Без названия

Клод Моне. Водяные лилии

Клод Моне. Водяные лилии

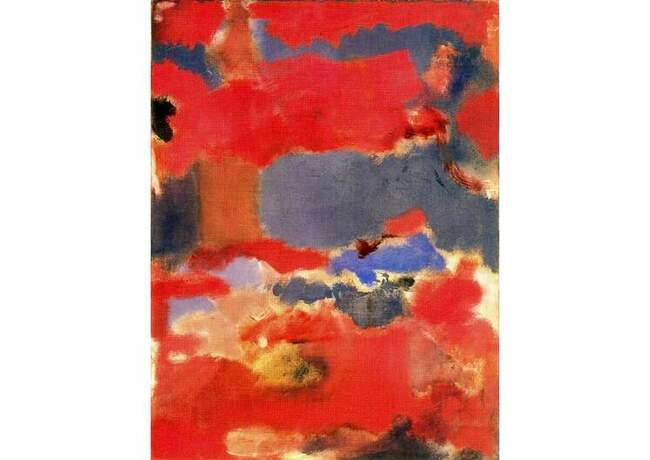

Марк Ротко. Без названия (Оранжевый, голубой на красном)

Марк Ротко. Без названия (Оранжевый, голубой на красном)

Клод Моне. Стог сена

Клод Моне. Стог сена

Марк Ротко. Без названия

Марк Ротко. Без названия

Клод Моне. Пруд с водяными лилиями, вечер (левая половина)

Клод Моне. Пруд с водяными лилиями, вечер (левая половина)

Марк Ротко. № 10

Марк Ротко. № 10

Клод Моне. Стога сена на закате, эффект снега

Клод Моне. Стога сена на закате, эффект снега

Ротко писал очень большие полотна, вывешивал их на определенном расстоянии от пола, выставлял освещение и не участвовал в совместных выставках. «Большая картина — это огромное пространство, которое отменяет все вокруг. Дает возможность зрителю остаться наедине с картиной. Он мыслит пространствами, а не отдельными картинами, его живописные серии — это инсталляции в пространстве музейного зала», — объясняет искусствовед Ирина Кулик.

О таком же погружении, о поглощении зрителя мечтал Клод Моне, задумывая огромные панно с кувшинками. Он продумал все — отдельные помещения, закругленные стены, по 4 панно в каждом зале. Находясь в центре овального зала, окруженный со всех сторон водой, потерявший из виду линию горизонта и берег, человек ощущает себя частью единого целого. Создавая панно для часовни в Хьюстоне, Ротко повторяет эту затею. Только там, где у Моне — бесконечная вода, у Ротко — непроглядная ночь.

Кувшинки Моне в Музее Оранжери в Париже

Кувшинки Моне в Музее Оранжери в Париже

Капелла Ротко в Хьюстоне

Капелла Ротко в Хьюстоне

Поль Сезанн. Натюрморт с драпировкой, кувшином и вазой для фруктов и Марк РоткоБез названия (натюрморт с кувшином)

Поль Сезанн. Натюрморт с драпировкой, кувшином и вазой для фруктов и Марк РоткоБез названия (натюрморт с кувшином)

Предпочитая Моне Сезанну, Марк Ротко тем не менее в период модернистских исканий примеряет художественные принципы Сезанна, пытается изучить его визуальный язык.

Пауль Клее

Пауль Клее — один из тех важных художников, которыми Ротко восхищался и которых цитировал в сюрреалистичных картинах 40-х годов. Когда Ротко преподает живопись детям, он учится у них больше, чем учит их. И исходит из установки, что его искусство ближе к примитивному, детскому, интуитивному письму, чем к академической живописи.

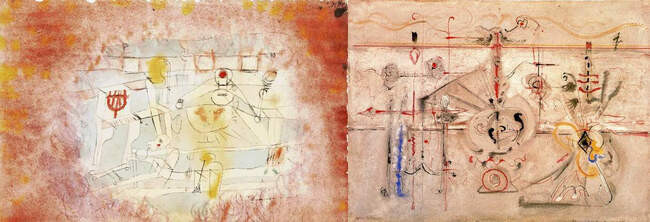

Пауль Клее. Плохой оркестр и Марк Ротко. Архаический кумир

Пауль Клее. Плохой оркестр и Марк Ротко. Архаический кумир

Пауль Клее, мечтавший вырастить картину как растение, придумал автоматическое письмо, писал первобытный, неоформившийся мир в начале творения, когда формы окружающих нас вещей еще не сложились.

Пауль Клее. Конкистадор и Марк Ротко. №1

Пауль Клее. Конкистадор и Марк Ротко. №1

В конце 30-х Клее преподает в школе Баухаус в Германии — и когда к власти приходят национал-демократы, он говорит: «Чем ужаснее мир, тем более абстрактно искусство».

Пауль Клее. Семнадцать и Марк Ротко. Без названия

Пауль Клее. Семнадцать и Марк Ротко. Без названия

Для Марка Ротко переход к чистой абстракции был во многом спровоцирован трагическими событиями Второй мировой войны — для катастрофы такого масштаба фигуративная живопись бессильна. Он скажет: «Перед лицом этого ужаса человеческая фигура даже не в силах поднять руку в жесте отчаянья».

Пауль Клее. Пороги и Марк Ротко. Четыре темные отметины на красном

Пауль Клее. Пороги и Марк Ротко. Четыре темные отметины на красном

Эдвард Мунк

Параллели с творчеством тревожного норвежца провести несложно. Порой это видно невооруженным глазом.

Эвард Мунк. Зевающая девушка и Марк Ротко. Лежащая обнаженная

Эвард Мунк. Зевающая девушка и Марк Ротко. Лежащая обнаженная

За сравнениями далеко ходить не надо: подобно Мунку, Ротко сверхзадачей в искусстве видел возможность передать зрителю свои переживания в максимально доходчивом и неизменном виде. Да и волнения у них были похожего толка: тревога, трагизм, отчаяние, страх.

Эдвард Мунк. Отчаяние и Марк Ротко. №2

Эдвард Мунк. Отчаяние и Марк Ротко. №2

Биографы Ротко предостерегают: не нужно толковать его яркие картины, выполненные в теплых, солнечных тонах, как жизнерадостные. Какой бы ни была палитра Ротко, его всегда интересовала одна тема: трагическая предопределенность существования.

Эдвард Мунк. Крик и Марк Ротко. Без названия

Эдвард Мунк. Крик и Марк Ротко. Без названия

Истоки болезненного мировосприятия Мунк находил в своем детстве. Он рано познал смерть: ему было всего пять лет, когда умерла мама. «Болезнь, безумие и смерть — черные ангелы, которые стояли на страже моей колыбели и сопровождали меня всю жизнь», — говорил художник.

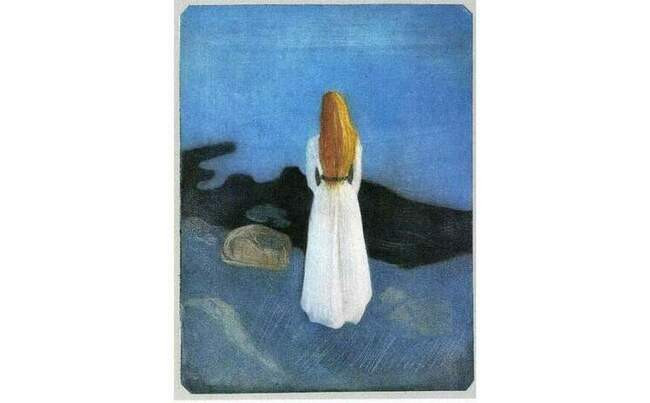

Эдвард Мунк. Девушка на берегу

Эдвард Мунк. Девушка на берегу

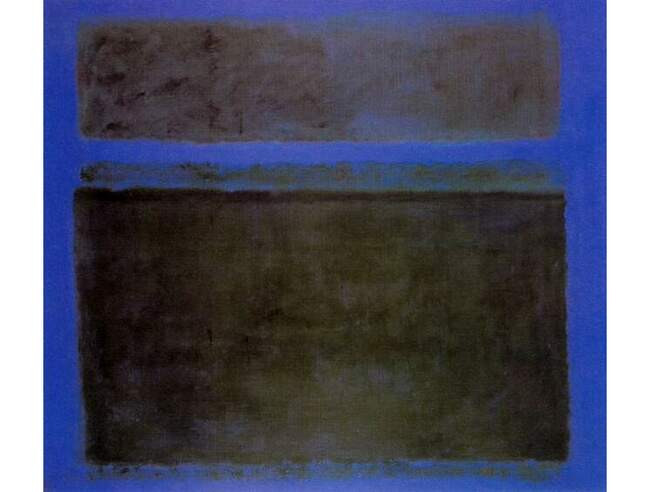

Марк Ротко. Без названия (Белый, синий, серый)

Марк Ротко. Без названия (Белый, синий, серый)

Марк Ротко. № 61 (Ржавый и голубой)

Марк Ротко. № 61 (Ржавый и голубой)

Ротко потерял отца, когда ему было десять. И если верить воспоминаниям близкого друга художника, искусствоведа Ирвинга Сандлера, мироощущения обоих художников были созвучны: «Ротко был человеком пессимистического склада. Кроме того, надо учитывать обстановку, в которой он жил — Вторая мировая, потом холодная война. А в конце жизни он испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Он никогда не считал себя счастливым человеком, и его картины несут отпечаток трагизма».

Эдвард Мунк. Звездная ночь

Эдвард Мунк. Звездная ночь

Марк Ротко. № 5

Марк Ротко. № 5

Марк Ротко. № 15 (Темно-зеленый на синем фоне с зеленой полосой)

Марк Ротко. № 15 (Темно-зеленый на синем фоне с зеленой полосой)

На самом деле, в некоторых вопросах Ротко и Мунк были настолько единодушны, что буквально вторили друг другу. Сравните. «Я буду писать людей дышащих, чувствующих, любящих и страдающих. Люди должны проникаться святостью этого и снимать перед картинами шляпы, как в церкви», — грезил Мунк. «Люди, которые рыдают перед моими картинами, испытывают те же религиозные чувства, что и я, когда писал их», — констатирует Ротко.

Эдвард Мунк. Лунный свет и Марк Ротко. №16

Эдвард Мунк. Лунный свет и Марк Ротко. №16

Объединяло двух художников и отношение к диалогу между публикой и творцом: они были убеждены, что только лишь их произведения должны быть самодостаточным высказыванием.

«Объяснить картину невозможно. Она и возникает-то именно от неспособности художника найти иной способ выражения. Все, что здесь можно сделать, — это слегка подтолкнуть зрителя в правильном направлении, намекнуть на ход мысли художника». (Эдвард Мунк)

«Никакие комментарии не в состоянии объяснить живопись. Все объяснения должны исходить из завершенного опыта переживания между картиной и ее наблюдателем». (Марк Ротко)

Эдвард Мунк. Зимний лес

Эдвард Мунк. Зимний лес

Марк Ротко. Без названия (Зеленый на синем)

Марк Ротко. Без названия (Зеленый на синем)

Анри Матисс

Легенда гласит, что именно благодаря одной из картин именитого француза в живописной технике Марка Ротко произошел переворот, результатом которого стало появление на свет «классических» прямоугольников, ознаменовавших окончательную победу цвета над всеми прочими живописными сущностями.

Анри Матисс. Красная студия

Анри Матисс. Красная студия

Марк Ротко. № 21

Марк Ротко. № 21

В 1949 году в нью-йоркском Музее современного искусства появилась картина Матисса «Красная студия». Ротко будет частенько навещать ее, надолго замирая перед полотном. «Когда вы смотрите на эту картину, вы становитесь этим цветом, вы совершенно пропитываетесь им», — говорил он, и называл знакомство с этим произведением одним из ключевых факторов, повлиявших на эволюцию его творчества.

Анри Матисс. Синяя обнаженная и Марк Ротко. Без названия. Три обнаженных

Анри Матисс. Синяя обнаженная и Марк Ротко. Без названия. Три обнаженных

Однако в том, что художники хотели сказать зрителю, они были полными противоположностями. «Я просто хочу, чтобы усталый человек, глядя на мою живопись, вкусил отдых и покой», — утверждал Матисс. Может быть, поэтому им так проникся нервный и беспокойный Ротко?

Анри Матисс. Девушка с тюльпанами и Марк Ротко. Посвящение Матиссу

Анри Матисс. Девушка с тюльпанами и Марк Ротко. Посвящение Матиссу

В середине 1950-х, на взлете своей карьеры, когда Ротко уже отказался от придумывания названий своих картин, он сделал одно из редких исключений. В 1954 году он написал «Посвящение Матиссу». Именно тогда в результате микроинсульта скончался французский художник.

Символично, что последнее, над чем работал Матисс — оформление монастырской Капеллы Четок в Вансе, которое он считал воплотившейся в жизнь мечтой. Удивительная рифма с часовней Ротко — детищем, куда художник вложил свою душу, но которая открылась лишь после его смерти.

Анри Матисс. Дом в поле и Марк Ротко. Без названия

Анри Матисс. Дом в поле и Марк Ротко. Без названия

Жоан Миро

В 1942 году, когда Вторая мировая война заставила бежать в США таких художников как Эрнст, Миро и Дали, Нью-Йорк буквально накрыло волной европейского сюрреализма. Ротко вместе со своими соратниками Готлибом и Ньюманом не на шутку увлеклись новым веянием после сумасшедшего успеха экспозиций их заокеанских коллег. В течение какого-то времени они даже причисляли себя к наследникам традиций европейского авангарда.

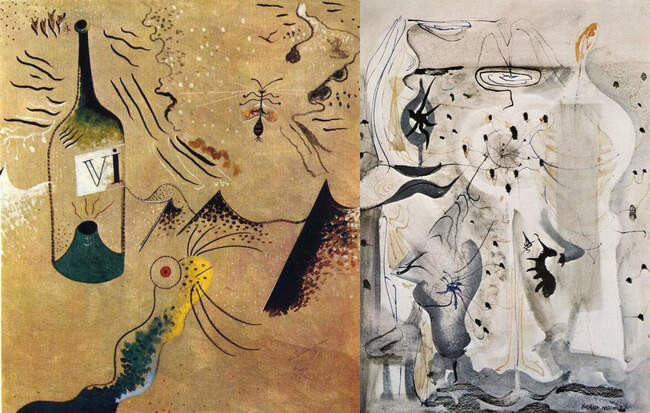

Жоан Миро. Каталонский пейзаж . Охотник и Марк Ротко. Без названия

Жоан Миро. Каталонский пейзаж . Охотник и Марк Ротко. Без названия

Больше всего известно о симпатиях Марка Ротко к художнику Миро. Он неоднократно с особой любовью и восхищением отзывался о его работах. Считается, что именно картина Жоана Миро «Охотник (Каталонский пейзаж)», которая в 1936 году стала частью коллекции нью-йоркского Музея современного искусства, оказала значительное влияние на художественное видение Ротко в середине 1940 годов.

Жоан Миро. Бутылка вина и Марк Ротко. Сцена крещения

Жоан Миро. Бутылка вина и Марк Ротко. Сцена крещения

Несмотря на некоторые пересечения выразительных средств Ротко начала 1940-х годов с наработками Пабло Пикассо, к творчеству испанца он относился с меньшим воодушевлением. Как ни странно, художник, который полжизни будет изображать прямоугольники всех мастей, находил подход Пикассо к живописи слишком «геометрическим и прямолинейным».

Но, как показала история, это было к лучшему. Возможно, благодаря этой антипатии у нас теперь есть не «американский Пикассо», а великий и ужасный Марк Ротко — волшебник страны цветовых полей.

Пабло Пикассо. Женщина с петухом и Марк Ротко. Распятие

Пабло Пикассо. Женщина с петухом и Марк Ротко. Распятие