На постаменте сидит чугунный дядька в чем-то длинном, у него в руках книга, но на дядьку обычно никто и не смотрит — дети вообще не слишком любят памятники важным взрослым. Все внимание приковано к целому хороводу зверюшек и человечков, облепивших постамент. И каждому поколению страшно хочется пробраться туда, за ограду, потрогать гриву льва или оскаленную морду обезьяны. Но нельзя. Можно только смотреть издали и проверять себя: а это из какой басни? А этого знаешь? Кому-то этот памятник нравится — сентиментальные воспоминания детства. Кто-то его терпеть не может — так, Тарас Шевченко увидел в скульптуре барона Клодта не великого баснописца, а «лакея в нанковом сюртуке с азбукой». А поэт-сатирик П. Шумахер цинично заметил:

Лукавый дедушка с гранитной высоты

Глядит, как ре́звятся вокруг него ребята,

И думает себе: «О милые зверята,

Какие ж, выросши, вы будете скоты!..»

Памятник вольно или невольно отражает казус Крылова в русской литературе. Читатель, с детства узнавший ряд непревзойденных басен И. А. Крылова, не обращает ни малейшего внимания на автора. Если Пушкин, Лермонтов, Есенин остаются в памяти как люди — со сложной, иногда трагической, иногда прекрасной судьбой, то Крылов полностью заслонен россыпью своих персонажей. Ворона и лисица, проказница-мартышка, лебедь, рак и щука — вот что мы помним. Ну, может, еще феноменально ленивого и неопрятного обжору, каким Крылов предстает в литературных анекдотах, — то есть таким же персонажем собственных басен. Между тем Крылов вовсе не так прост. Хотя и проникнуть к нему тоже непросто. Биографии практически всех русских писателей и поэтов такой величины внимательно изучены, где-то остались воспоминания свидетелей, где-то сами великие люди помогали своим будущим биографам и грядущим литературоведам. Только не Крылов. Его рассказы о собственном детстве скупы, какие-то годы в биографии практически выпали из сферы внимания исследователей, а вежливая неприязнь «дедушки Крылова» ко всякого рода документированию своей жизни стала еще одним анекдотом. Говорят, что когда ему прислали его собственную биографию с просьбой прочесть и отредактировать, он написал на обложке карандашом: «Прочел. Ни поправлять, ни выправлять ни время ни охоты нет». Кстати, анекдотов про чудачества Крылова ходит множество — некоторые из них весьма милы, некоторые — на грани фола. В общем, как сказал К. Батюшков, «Крылов родился чудаком. Но этот человек — загадка, и великая!»

Иллюстрация к басне Крылова «Мартышка и очки»

Иллюстрация к басне Крылова «Мартышка и очки»

Родился Крылов в 1769 году в семье скромного поручика драгунского полка Андрея Прохоровича Крылова. Очевидно, семья не была ни особенно богата, ни знатна, происходил Андрей Прохорович из «обер-офицерских детей», что означало, что дед Ивана Андреевича, военный, ко времени рождения сына уже обладал личным дворянством, но до чинов, дающих право на потомственное, еще не дослужился. Андрей Прохорович, как и отец его, Прохор Крылов, был кадровым военным — и поскольку не был ни богат, ни родовит, то всю свою жизнь и тянул лямку в отдаленных Оренбургских гарнизонах, куда и был записан еще 14-летним мальчишкой. Без денег, без связей, без покровителей служба была не сахар. Семейство его — супруга Марья Алексеевна с сыном Иваном — были с ним, деля все радости и горести служивого житья. Впрочем, появился на свет Иван Андреевич в Москве, в то время, когда Оренбургский драгунский полк, в котором и служил его родитель, находился в дальнем походе в Прикаспии на Кавказе: второй год шла Русско-турецкая война. После похода все семейство Крыловых переселилось в оренбургские степи, где Андрей Прохорович получил чин капитана в 1772 году — за год до того, как вспыхнул Пугачевский бунт. Капитан нес службу в Яицком городке (через три года Екатерина II, не желая более слышать это название, переименовала городок в Уральск). Кто же знал, что именно эта глухомань и станет колыбелью одного из самых кровавых и длительных восстаний, которое ряд ученых считает настоящей гражданской войной. Жена и маленький сын капитана Крылова укрылись за стенами Оренбурга, Андрей Прохорович остался на своем боевом посту. Когда 18 сентября 1773 отряд Пугачева подошел к Яицкому городку, против него выступила гарнизонная команда во главе с премьер-майором Наумовым и капитаном Крыловым. Казак-посланник передал офицерам пугачевский указ и потребовал его прочитать всем яицким казакам. Капитан Крылов, взяв указ, молча прочитал его про себя и, положив в карман, крикнул: «Пропали вы, войско Яицкое!» Капитан Крылов был из тех, кого называют «военная косточка». Простой, не слишком-то образованный (хотя и грамотный, и даже завзятый книгочей), в страшных боевых условиях он проявил себя наилучшим образом. Пушкин, глубоко изучавший Пугачевщину и написавший историю Пугачевского бунта, упоминает действия капитана Крылова: «Его твердость и благоразумие имели большое влияние на тамошние дела». Крылов фактически руководил обороной осажденной Яицкой крепости и настолько разъярил Пугачева, что тот отдал приказ, как возьмут и крепость, и Оренбург, повесить все семейство Крылова. Иван Андреевич рассказывал Пушкину, как на их двор падали ядра, как приходилось голодать — и как дети Оренбурга потом играли в Пугачева. Иван Крылов, капитанский сын, естественно, возглавлял «императрицыны войска», с пленными «бунтовщиками» не церемонились. Игру запретили, когда однажды одного из мальчишек в пылу игры едва не повесили всерьез — к счастью, вмешался прохожий солдат. Этим и запомнились шестилетнему Ване Крылову страшные времена. Капитан Крылов, как человек дельный и безусловно верный, был прикомандирован для помощи к Секретной комиссии, учрежденной для следствия и суда над захваченными в плен пугачевцами. Скорее всего, присутствовал Крылов и при допросах Емельяна Пугачева. Но расследовались не только дела открытых бунтовщиков. Много неприятных вопросов было и к офицерам, струсившим и фактически сложившим оружие перед восставшими, да и историю Швабрина Пушкин не выдумал, а почерпнул из документов. Как бы то ни было, но в 1775 году капитан Крылов попросился в отставку «по состоянию здоровья». Просьба его была быстро уважена. Нельзя уже сказать, что конкретно послужило причиной отставки Крылова, а также — почему его постоянно обходили наградами и заслуженными поощрениями. Очевидно, капитан, хотя и герой, и уважаемый человек, сумел нажить себе врагов. Его отставили со службы без повышения чина — и даже заступничество Потемкина ни к чему не привело. Не нажив себе даже сносного пенсиона, Андрей Прохорович был уволен для «службы статской» и отправлен в Тверь, где был назначен председателем магистрата. Увы, через три года доблестный капитан, которого уважал весь город, скончался, оставив жену и двух детей (старшего Ивана — и совсем крохотного Льва) практически без средств к существованию. Как изящно заметил С. Бриллиант, автор жизнеописания Крылова: «Протянуть всю жизнь военную лямку, потом занять место председателя магистрата и хотя бы в три года службы ничего не оставить семье, для человека способного, каким был отец Крылова, значило в то время быть честным человеком». Там, где менее щепетильный и более оборотистый человек скопил бы кругленькую сумму на взятках и «подарках», капитан Крылов и не подумал о подобной возможности обеспечить себя и деток. В наследство сыновьям честный старик оставил сундук книг, что, конечно, было несколько экстравагантно для чиновника и офицера. Хлопоты о пенсии ни к чему не привели. Иван был зачислен в канцелярию, чтобы хоть как-то помочь семейству. Воспитание, полученное Крыловым, было не бог весть какое. Ни гимназии, ни регулярной школы он не знал. В Твери, впрочем, отец договорился, чтобы сыну было позволено посещать частные уроки в доме состоятельного дворянина П. Львова: к детям приходил мосье, учил их — и сын капитана Крылова мог присутствовать при этих занятиях. Это благодеяние имело и свои неприятные и болезненные для самолюбивого мальчика стороны. Е. Львова вспоминала: «Ванюша вырос и сделался расторопным молодым человеком, всегда был чисто и пристойно одет, и как в доме Петра Петровича людей было мало, то часто, как гости, бывало, приедут, то кто-нибудь из хозяев и скажет: «Ванюша, подай в гостиную поднос с чаем», и Крылов ловко исполнял желание хозяев и получал благодарность от доброго и умного Петра Петровича». Со Львовыми он потом встречался, уже будучи прославленным баснописцем, — и без всякого удовольствия. Очевидно, вынужденная роль лакея его очень ранила.

Григорий Григорьевич Чернецов. Иван Крылов, Александр Пушкин, Василий Жуковский и Николай Гнедич

Григорий Григорьевич Чернецов. Иван Крылов, Александр Пушкин, Василий Жуковский и Николай Гнедич

Но с куда большим удовольствием он проходил другие «университеты»: обожал ярмарки, шумные людские толковища, охотно дрался, когда шли «стенка на стенку», толкался среди больших, слушая откровенные рассказы, уж, конечно, не предназначенные для детских ушей. Потом Крылов, всей душой возненавидев Карамзина, будет жестоко издеваться над карамзинским «сентиментальным поселянином». Что такое простой народ, сам Крылов узнал с раннего детства — из первых рук: узнал и впредь не обольщался, хотя и не ужасался. Собственно, потому так убедительны все эти повара, крестьяне, псари и приказчики в крыловских баснях, так метка и естественна их речь. Устав от грошовых расчетов, от полной безнадежности и горького своего сиротства, Мария Алексеевна, забрав детей, переселилась из Твери в Петербург. К счастью, ей удалось заручиться хоть и не бог весть каким выгодным, но все же покровительством — нашлись те, кто помнил ее мужа, его прежние начальники — и они приняли некоторое участие в судьбе несчастного семейства. Ваню удалось устроить в канцелярию, чиновником, задним числом он уволился с прежнего места работы — в Твери. Жили в Измайловских ротах, в то время — практически деревенское предместье, с огородами и курами. В Петербурге Иван Крылов узнал многое такое, чего в Твери было бы просто нельзя увидеть. Он читал все, что мог найти, выучился играть на скрипке — и играл более чем недурно. В Петербурге он открыл для себя и театр. Канцеляристы XVIII века были отчаянными и завзятыми театралами, были — или старались быть — в курсе всех театральных сплетен. Уж кем-кем, а Акакием Акакиевичем Башмачкиным Крылова и его сотоварищей не счел бы никто. Всеми правдами и неправдами молодые люди (и с ними 15-летний Ваня) проникали на спектакли, теснились в «райке», где место стоило достаточно дешево, а днем, на работе, отчаянно обсуждали все на свете. Через некоторое время Иван Крылов и сам написал пьесу. Эта пьеса — «Кофейница», 1784 г. — сохранилась. Более того, предприимчивый молодой литератор умудрился продать ее издателю, Бернарду Теодору Брейткопфу. Батюшка этого почтенного немца был известный лейпцигский издатель, книговед, в издательстве Брейткопфов по специальной усовершенствованной технологии печатали также карты и ноты. А Бернард Теодор Брейткопф имел в Петербурге собственную типографию — и купил у пылкого русского мальчика комическую оперу за 60 рублей. Юный автор свой гонорар предпочел взять книгами — Расина, Мольера, Буало и т.д. Мать Крылова, Мария Алексеевна, была весьма довольна, что таланты Ванюши признали. (Через 30 лет добрейший Брейткопф сделал Ивану Андреевичу, уже прославленному литератору, сентиментальное подношение — вернул рукопись «Кофейницы».) Хотя в семействе Крыловых Иван пошел по пути штатскому, а кадровым военным стал Лев Андреевич, тем не менее от безупречного капитана Андрея Прохоровича Иван унаследовал и решительность, и отвагу, и редкостное упрямство, и настойчивость. Будущее рисовалось ему смутно, но имена Сумарокова, Княжнина, Расина стали путеводными звездами на жизненном пути юноши. Кроме того, автору пьесы, принятой к постановке, полагался бесплатный абонемент — контрамарка, дающая право посещать сколько угодно спектаклей, причем не на самых плохих местах. Как следует подковавшись (то есть насмотревшись пьес и проштудировав пару-тройку книг), Крылов приступил к трагедии «Клеопатра». Древнюю историю он представлял себе довольно смутно, мифологию — поверхностно, но зато наблюдательности ему было не занимать. Написав свой опус, молодой канцелярист отправился не куда-нибудь — а в дом к славному актеру Ивану Дмитриевскому, соратнику великого Федора Волкова, отца русского театра. Отрекомендовавшись и оставив пьесу «для рецензии», юноша откланялся. Приличный человек на том бы и покончил, покорно ожидая ответа, но только не Крылов. Противу всех приличий он осаждал Дмитриевского — пока тот наконец не сдался, не достал рукопись — после чего не оставил от нее камня на камне. Иван Афанасьевич Дмитриевский недаром был не только выдающимся артистом, но и непревзойденным педагогом. Мягко, деликатно, по возможности щадя авторское самолюбие, он показал своему молодому тезке, что хорошо в его «Клеопатре», а что никуда не годится. Это был отменный мастер-класс, проведенный настолько тактично и основательно, что подросток изорвал свою «Клеопатру» — и сел за новую трагедию. Про «Филомелу» биограф Крылова сетовал, что долго искал ее — и не рад, что и нашел. «Филомела» тоже не снискала похвалы Дмитриевского. Но к тому времени Крылов был настолько очарован Дмитриевским (как, впрочем, практически все, кому судьба подарила встречу с этим уникальным человеком), что и не подумал обижаться на критику, тем более что критика была справедлива, а критик мягок и тактичен. Крылов ограничился тем, что поставил крест на трагедиях и принялся за комедии с куплетами. Мальчишка из Твери, какой-то канцелярист, никому не известный, резкий, некрасивый, с весьма своеобразными представлениями о манерах и своем месте в этом мире, — он внезапно начал привлекать к себе внимание. Тому, конечно, помогла и дружба с Дмитриевским (несмотря на разницу в 32 года, между старым актером и юнцом-драматургом постепенно возникла самая настоящая дружба), но и удивительное попадание во время. Талант видеть смешное и метко его обрисовывать, природное остроумие, некоторое юношеское нахальство и явная одержимость искусством открывала юному Ивану Крылову самые неожиданные двери. В театральном мире столицы он заводит знакомства, казалось бы, немыслимые — его принимают в свой круг лучшие актеры Петербурга, на него обращают внимание вельможи, он знакомится с Радищевым. Директор Императорских театров Петр Александрович Соймонов принял у него комедию «Бешеное семейство», отдал ее композитору, чтоб тот положил куплеты на музыку, да еще и заказал Крылову перевод французской комедии для скорейшей постановки. И, что еще более важно, — взял Крылова под свое покровительство и устроил его служить в Кабинет Ее императорского величества. Казалось бы — счастье улыбнулось. Но, конечно, по всем законам театрального жанра, вскоре все пошло крахом — и виной тому был сам Крылов.

Супруга драматурга Княжнина (на литературном небосклоне того времени звезды первой величины!) — дама эмансипированная, не чуждая литературе — поэтесса и дочь самого Александра Сумарокова (звезды экстракласса, притом с отвратительным склочным характером) однажды имела с забавным юнцом беседу. Осведомившись, сколько заплатили ему за перевод (абонемент! На места в один рубль!), она спросила, сколько же спектаклей по этому билету Иван успел посмотреть. Тот простодушно сказал: пять. Дама не смогла не подпустить шпильку: дешево же! за пять рублей нашелся автор! Назвать этот выпад тактичным и остроумным, наверное, смог бы только Сумароков. Юнец оскорбился смертельно, но виду не показал. Вместо этого он написал пьесу «Проказники» — где главными действующими лицами стали поэт Рифмокрад (беззастенчивый плагиатор), его жена — поэтесса Таратора (стареющая, любвеобильная жеманница), поэт Тянислов (одержимый манией всем читать свои скучнейшие стихи), циничный доктор Ланцетин, без всякого сомнения — любовник Тараторы. Налицо была интрига, любовные приключения, сцены с переодеваниями и даже пикантный персонаж — служанка Плутана в мужском костюме, флиртующая одновременно и с Тараторой, и с Рифмокрадом. Сойманов, ничего не заподозрив, благодушно дал добро — разрешил пьесу к печати. Но то, что не заметил Соймонов, моментально заметили остальные. И Таратора, и Рифмокрад, и прочие персонажи были слишком узнаваемы, а если бы кто сомневался, автор заботливо подсыпал подсказок, довольно ясно указывающих, кто конкретно имеется в виду. Несмотря на то, что пьеса слишком запутана, затянута и местами просто нелепа, своей цели она добилась. Уязвленный Княжнин закатил Соймонову форменный скандал, притом не только Соймонову, но и Дмитриевскому. Всем известно, что Дмитриевский при этом новом Зоиле играет роль наставника, значит, наверняка что-то читал или слышал про этот пасквиль. Скандал разыгрался знатный. Соймонов немедленно прекратил работу над пьесами Крылова, хотя и музыка к «Бешеному семейству» была написана, а заодно уведомил дерзкого комедиографа, что такого рода личные выпады в его театре недопустимы. Крылов ответил Княжнину с подлинно молодой жестокостью. Он написал тому безупречное и деланно наивное письмо, в котором притворно ужасался — где же можно было углядеть черты благородного дома уважаемых Княжниных в этом гнусном гнезде разврата, как же можно было этого бездарного воришку Рифмокрада даже сравнить с уважаемым Княжниным, а уж Таратора! Впрочем, если Княжнин уверен, что это пародия на его супругу, может, он выпишет, какие конкретно черты Тараторы напомнили ему о жене? Досталось от Крылова и самому Соймонову. Разбушевавшийся молодой человек высказал своему работодателю все: напомнил и бездарные пьесы в репертуаре, от которых публика засыпает, просыпаясь лишь в антракте, и нелепый выбор новых малоинтересных пьес, и то, что его, Крылова, служители театра нагло норовят не пустить на спектакли, а если уж и соглашаются, то запихивают в самые неудобные закоулки. А ведь он автор!.. В своем ядовитом и нахальном письме Крылов ударил по всем болевым точкам почтенного руководителя. Такая запальчивость если не извиняется, то хотя бы объясняется молодостью автора — а также тем, что двадцатилетний Крылов тогда еще не слишком умел и желал сдерживаться, особенно если его «понесло». Последним штрихом было уведомление, что данное письмо он был бы не прочь «припечатать» вместе со своими пьесами — пусть уж публика сама решит, достойны они быть на сцене — или нет. Разумеется, авторитет Соймонова никак бы не пострадал из-за нападок молодого Крылова (тот обладал некоторой известностью, но, конечно, был еще не самой крупной фигурой), но глотать все эти дерзости от мальчишки старому заслуженному администратору было весьма неприятно и обидно.

Роман Волков. Портрет баснописца И. А. Крылова. 1812

Роман Волков. Портрет баснописца И. А. Крылова. 1812

После таких громких скандалов оставалось только уйти, что Крылов и сделал. Двери театра, по крайней мере, пока директором оставался Соймонов, были для него захлопнуты.

Еще раньше Крылов охотно участвовал в периодическом издании «Утренние часы», где опубликовал несколько басен (без подписи). По сути, это был перевод Лафонтена. Жанр басни в русской литературе был представлен довольно широко — и Херасковым, и Ломоносовым, и Сумароковым. Басни из «Утренних часов» были приняты в общем благосклонно, а еще вернее — не удостоились критики. Но в 1789 году в Петербурге появился новый журнал-альманах. Назывался он «Почта духов» и состоял из разного рода писем и заметок. Авторами были гномы, эльфы, бесы и античный философ Эмпедокл, не сгоревший в пламени вулкана, а ушедший на службу к волшебнику Маликульмульку. Переписка этих господ — то забавная, то полемическая — касалась вещей сугубо земных: духи делились впечатлениями о человеческой жизни в лучших традициях нравоучительной — и нравоисправительной журналистики XVIII века. В сущности, обличать нравы через призму сказки или еще того лучше, относя события в какие-нибудь дальние небывалые страны, любила и венценосная журналистка — Екатерина Великая. Издавался журнал Иваном Герасимовичем Рахманиновым, желчным эрудитом, отчаянным вольтерьянцем — и выучеником Н. Новикова. Некоторое время литературоведы спорили, принимал ли в выпуске «Почты духов» участие А. П. Радищев, но сейчас практически все единодушны: «Почта духов» практически целиком — плод трудов Крылова, оставшегося без театра и без места. Ежемесячный журнал представлял собой скоре, эпистолярный роман, одно целое, чем сборник разнородных произведений. У него были и подписчики — не более 80 человек. В сущности, судьба коммерческого журнала с таким направлением и такой политикой была бы незавидна, но Иван Герасимович, будучи человеком состоятельным, имел собственную типографию и не особенно заботился об окупаемости проекта. Моральная сторона вопроса была для него куда важнее. Крылов мог ни в чем себе не отказывать. Естественно, появились на его страницах и Рифмокрад с Тараторой, и офранцузившиеся щеголи, и продажные судьи, и все они были довольно остро разделаны молодым сатириком. Вышло восемь книжек «почты», после чего журнал закрылся. Политическая обстановка изменилась — во Франции вспыхнула революция, небывалое дело — повстанцы свергли династию. В сущности, Пугачев и страшные события этого восстания были у всех на памяти, равно как и неприятная мысль, что в какой-то момент шансы на успех у мятежных казаков, башкиров и прочей орды были весьма высоки. Благодушие и некоторая расслабленность быстро сменились напряженностью. Над просветителем и масоном Н. Новиковым сгущались тучи. Радищев с его «Путешествием из Петербурга в Москву» вскоре будет осужден и сослан. Вольтерьянство больше не было позволительным и даже модным чудачеством — как в те дни, когда Екатерина состояла с философом в переписке и была им очарована не меньше, чем и он Северной Семирамидой. «Почта духов» закрылась, Рахманинов предпочел собрать свою типографию и переехать в собственное имение Казинку Тамбовской губернии, где и печатал различные интересные ему книги, не спрашивая цензуру. Эта «деревенская типография» не была подпольным и конспиративным делом — кажется, такие мелочи, как обязательное цензурирование, старому вольтерьянцу просто не приходили в голову. Это стоило ему дорого: недоброжелатели донесли куда надо, второе издание «Почты духов», напечатанное уже как книга, и три томика сочинений Вольтера, и прочие материалы были арестованы, на Рахманинова было заведено дело — и спасло только то, что амбар с конфискованными книгами сгорел дотла. В сущности, этого было довольно, чтобы прекратить расследование против старика Рахманинова. Крылов остался в Петербурге. Его мать умерла от старости, брат Лев был еще слишком мал — и до своего поступления в гвардию оказался полностью на попечении старшего брата, которого и выросши звал в письмах «тятенькой». Кроме того, в Петербурге у Крылова объявились покровители. Княгиня Е. Р. Дашкова напечатала у себя все его пьесы (Княжнин на те поры уже скончался — на свое счастье, так как написанная в стол пьеса «Вадим» Екатерину страшно разозлила. Идея обзавестись собственным типографским станком и стать дозволенным самиздатом оказалась весьма привлекательной — и в складчину было устроено издательство «Крылов с товарищи». Товарищами были старый друг И. Дмитриевской и два коллеги-литератора Клушин и Плавильщиков. В новых своих журналах — «Зрителе», а после того как «Зритель» закрылся, «Санкт-Петербургском Меркурии» Клушин и Крылов придерживались того же направления: сатира и юмор. Участвовали в журнальных баталиях, ругались с молодым своим соперником, стремительно входившим в славу — Н. Карамзиным, язвили, клеймили, глумились… Несколько раз у них проводили обыск, изымались безвозвратно некоторые рукописи… Не то мудрено, что дерзкий журнал вскоре закрыли, а то мудрено, что дальнейших санкций не последовало, наоборот: к молодым издателям Екатерина обратилась с приятным предложением. Им предложили денег — и длительную зарубежную поездку: посмотреть свет, поучиться, набраться ума. Клушин с благодарностью согласился — и уехал, как думалось ему, в Германию на пять лет. Крылов же отказался. Как выяснилось, он, как это часто с ним случалось в молодости, отказался от предложения, от которого нельзя было отказываться. От одного острого языка избавились, а вот куда было девать Крылова, оставалось неясным. Он не призывал к бунту, не развенчивал с холодным мертвенным пессимизмом все государственные институции — как проделывал это Радищев. Он не был основателем крупной филантропически-просветительской организации, успешно соперничавшей с государством — и даже оскорбительно успешно, как Новиков. Он не был масоном — ни тайным, ни явным. Его совершенно не за что было посадить, нечего инкриминировать, поскольку бичевание пороков в общем-то не грех, а святая обязанность любого литератора. Да и трогать его тоже было опасно: только что государство и лично просвещенная императрица получили два весьма неприятных процесса против литераторов — Новикова и Радищева. Молодой Крылов, несмотря на довольно скромные условия на старте, к 24 годам приобрел множество влиятельных друзей, в основном среди богемы и высокопоставленных меценатов, но не только. Его хорошо знали среди гвардейских офицеров, он пользовался славой умницы, острослова и оригинала, любое излишнее насилие в его адрес было бы слишком заметно — и скандально. Кроме того, Крылов был тепло принят при Малом дворе — он был представлен наследнику Павлу Петровичу, поднес ему свою многострадальную «Клеопатру», а супруга цесаревича Мария Федоровна лично рекомендовала Крылова в секретари к князю Голицыну. Со всем тем он был, хоть и уважаем, но беден, бесприютен, обитал в основном у друзей. Как сам говаривал в одной из басен, «ни ложки, ни угла — и все мое именье в одном воображенье». Жить Крылову было не сладко, а после отказа уехать за границу — особенно.

И. П. Быстров, библиограф, сослуживец Крылова в Публичной библиотеке, вспоминал: «Однажды я принес к Ивану Андреевичу «Зрителя» и «Меркурия»… Я обратил внимание его на стихи «К счастию»: «Иван Андреевич, за что это вы пеняете на фортуну, когда она так милостива к вам?» — «Ах, мой милый; со мною был случай, о котором теперь смешно говорить; но тогда… я скорбел и не раз плакал, как дитя… Журналу не повезло; полиция и еще одно обстоятельство… да кто не был молод и не делал на своем веку проказ»… Это подлинные слова Ивана Андреевича».

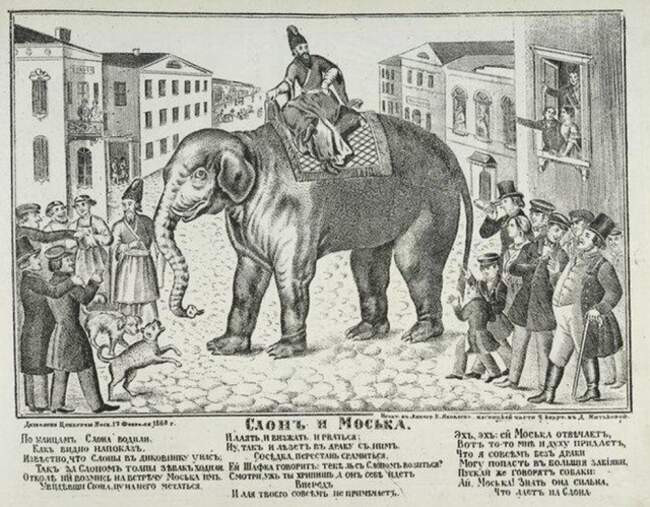

Иллюстрация к басне Крылова «Слон и Моська»

Иллюстрация к басне Крылова «Слон и Моська»

Дела сердечные не миновали Крылова, но счастья тоже не добавили. Он трижды сватался к барышне Екатерине Алексеевне Константиновой — внучке Ломоносова (по матери) и дочери ученейшего А. А. Константинова — личного библиотекаря Екатерины II. Большой, грузный и совершенно бесперспективный, Крылов был совершенно неподходящей партией, и сам это понимал. Тем более что сестрица Екатерины Алексеевны Софья счастливо вышла замуж за генерала Н. Раевского; в их семье часто бывал молодой А. Пушкин, влюбленный в юную Марию Николаевну Раевскую, будущую жену князя-декабриста Сергея Волконского. Была ли Екатерина хороша собой? Судя по портретам своей сестры Софьи — вряд ли. Но обаяние, врожденное и привитое воспитанием (а семья была очень интересная) влюбляли и привлекали к себе гораздо крепче, чем точеные черты лица. Екатерина Алексеевна осталась девицей, отказав всем претендентам на свою руку, и жила в семье сестры, помогая воспитывать племянников. До самой старости ее провожали любопытными взглядами — как несостоявшуюся невесту Крылова. Эта невеселая история, очень земная и простая, превратилась в легенду о некоей Анне, дочери брянского протопопа. Будто бы родители отказали Крылову — и тот уехал в Петербург, но девица так зачахла с тоски, что родители сменили гнев на милость — и позволили влюбленным обвенчаться. На беду, у Крылова не случилось денег, чтоб доехать до Брянска, и он попросил привезти невесту к нему в столицу. Родители были шокированы и оскорблены — так Крылов потерял ту, что была ему дороже жизни. В этом мелодраматическом сюжете имя героини взято из стихотворения Крылова «Утешение Анюте» — в самом деле прелестного, и подкреплено обрывками реальности (отец А. А. Константинова, грек, действительно был протопопом, а семья их жила в Брянске), — все же остальное выдумка. Факт остается фактом — в русской литературе, помешанной и замешанной на любви и высоких драматических отношениях И. А. Крылов как-то умудрился настолько обойтись без романтического флера, что потомкам пришлось насильно приукрашивать его биографию. Верно и то, что, простившись с молодостью, Крылов стал воплощением неромантической персоны. После того как пути Клушина и Крылова разошлись, у Ивана Андреевича наступает почти десятилетие, о котором толком известно очень мало. Он уехал из столицы, «к какому-то помещику в деревню», как вспоминали современники. Отчего не осталось более четких ориентиров? Сам Крылов весьма неохотно восстанавливал нить своей жизни, предпочитал отшучиваться и отделываться анекдотическими происшествиями, — а те, кто мог бы помнить его в те годы, зачастую не придавали его персоне никакого значения. Крылов как гениальный баснописец, с которого современники не спускают глаз, еще не родился. Крылов как частное лицо в провинции биографов не имел. Когда на трон взошел Павел, к новому императору (российскому Гамлету) были прикованы все глаза, с его именем связывалось столько надежд. Увы, напрасно. Между прочим, все «вольные типографии» были настрого запрещены, об издательстве нового журнала не могло быть и речи, и грядущее славное и разумное будущее обернулось Гатчиной с ее прусскими порядками и фрунтовой дисциплиной. Надо еще заметить, что сын Андрея Прохоровича Крылова был ярым ненавистником чужих, насильно насаждаемых порядков. Сатирические молнии и стрелы, которые он метал в местных галломанов, ни разу не были традиционным, обязательным осмеиванием модников и модниц. Так что прусская мода, насильно внедряемая Павлом, преклонение перед Фридрихом Великим и игра в мальтийское рыцарство и в немецких солдатиков были Крылову ничуть не менее противны, чем прежние нелепые и напудренные петиметры.

Искусников со всех мы кличем стран.

Упомнишь ли их всех, моя ты муза?

Хотим ли есть? — дай повара-француза,

Британца дай нам школить лошадей;

Женился ли, и бог дает детей —

Им в нянюшки мы ищем англичанку;

Для оперы поставь нам итальянку;

Джонсон — обуй, Дюфо — всчеши нам лоб,

Умрем, и тут — дай немца сделать гроб.

Во времена правления Павла он мог бы сказать, как Суворов: «Пудра не порох, букля не пушка, коса не тесак, и я не немец, а природный русак». Впрочем, опоэтизированный литературный крестьянин в белых лапотках и с пучком незабудок, умиляющийся пичужечкам или говорящий ученые речи со сцены, тоже выводил его из себя.

Крылов, с детства воспитанный простыми и неизысканными людьми, и вещи любил простые и крепкие: сытную, плотную русскую кухню, диковатые народные забавы вроде общих молодецких драк, да и юмор у него в комедиях частенько прорывался самый что ни на есть низовой, балаганный. Все это не мешало ему отлично играть на скрипке, заниматься итальянским, читать, спорить и оставаться тонким и наблюдательным собеседником. Итак, почти на десять лет Крылов ушел на глубину, покинул Петербург и Москву, чтоб вынырнуть оттуда уже тем самым Крыловым, которым гордится и которого знает (или думает, что знает) русский читатель.

В имении Татищевых он эксперимента ради некоторое время пытался приникнуть к «естественной жизни» счастливого и невинного дикаря. Ходил нагишом, питался тем, что дарит земля, избегал людей. Согласно фундаментальной убежденности века Просвещения, он должен был обрести гармонию, обновить свою душу, сбросить оковы цивилизации. Закончилось не очень: мужики приняли его за лешего и едва не утопили. Впрочем, прогулки в костюме Адама ему нравились и потом.

В какой-то момент, чтобы добыть средства к существованию, Крылов погрузился в азартные игры. Николай Греч, добрый друг, вспоминал потом беседы с Иваном Андреевичем об этом его периоде: «Нельзя сказать: он играл в карты; он жил ими, он видел в них средство разбогатеть. Он отыскивал сборища игроков и проводил с ними дни и ночи. «Стыдно сознаться, — говорил он впоследствии, — я ездил по ярмаркам, чтобы отыскивать партнеров». Успех поощрял к игре: в короткое время он сделался обладателем капитала в 110 тысяч рублей ассигнациями». Эта страсть не оставит его и в дальнейшем: так, уже позднее в Петербурге «вместе с какими-то шулерами он был призван к генерал-губернатору, который объявил им, что они, на основании законов, подлежат высылке из столицы; обратясь же к Крылову, он сказал: «А вам, милостивый государь, стыдно. Вы, известный писатель, должны были бы сами преследовать порок, а между тем не стыдитесь сидеть за одним столом с отъявленными негодяями». Ему также грозило изгнание из столицы; но он отделался, пренаивно сказав: «Если бы я их обыграл, тогда бы я был виновен; но ведь они меня обыграли. У меня осталось из 110 тысяч — всего 5; мне не с чем продолжать играть».

Осенью 1797 года Крылов оказался в поместье Зубриловка Саратовской губернии. Имение принадлежало князю Сергею Федоровичу Голицыну. Они были знакомы — за Крылова в свое время замолвила слово сама великая княгиня Мария Федоровна, супруга цесаревича Павла. Однажды Крылов, удостоенный аудиенции, пришел мало того что в дырявом сапоге, но из дырки сапога торчал дырявый носок. Кроткая Мария Фёдоровна не только не рассердилась, но даже взяла некоторое шефство над непутевым комедиографом. Сейчас же Павел I, император, сослал Голицина в село вместе с сыновьями за оказанное неуважение к графу Кутайсову, своему брадобрею и любимцу. Голицын, отправляясь в домашнюю ссылку, предложил Крылову разделить с ним свое изгнание — в качестве секретаря и преподавателя.

Крылов долгое время жил в доме князя С. Голицына, учил русскому языку и молодых Голицыных, и всех прочих недорослей, оказавшихся в имении. Ф. Вигель, мемуарист, будущий «арзамасец», был тогда подростком и посещал эти уроки вместе с другими детьми.

Он оставил о Крылове в целом довольно неприязненные воспоминания (как практически обо всех своих современниках), хотя и отдавал ему должное: «В ненастное время пернатые певцы скрываются в густоте леса: деревню и дом князя Голицына избрал тогда убежищем один весьма мохнатый певец, известный чудесными дарованиями. Я назвал его певцом мохнатым, потому что в поступи его и манерах, в росте и дородстве, равно как и в слоге, есть нечто медвежье: та же сила, та же спокойная угрюмость, при неуклюжестве, та же смышленость, затейливость и ловкость. Его никто не назовет лучшим, первейшим нашим поэтом; но, конечно, он долго останется известнейшим, любимейшим из них. Многие догадаются, что я хочу говорить о Крылове.

Он был тогда лет тридцати шести и более двенадцати известен в литературе. Он находился у нас в качестве приятного собеседника и весьма умного человека, а о сочинениях его никто, даже он сам, никогда не говорил. Мне это доселе еще непонятно. Оттого ли сие происходило, что он не был иностранный писатель? Оттого ли, что в это время у нас дорожили одною только воинскою славой? Как бы то ни было, но я не подозревал, что каждый день вижу человека, коего творения печатаются, играются на сцене и читаются всеми просвещенными людьми в России; если бы знал это, то, конечно, смотрел бы на него совсем иными глазами.

Собственное его молчание не может почитаться следствием скромности, а более сметливости: он выказывал только то, что в состоянии были оценить, истинные же сокровища ума своего ему не перед кем было расточать». Добавить же к этому необходимо, что Пушкин однажды в разговоре заметил, что есть, есть в России великие поэты — и назвал их имена. Державин да Крылов.

Сергей Грибков. Кот и повар (из басни Ивана Андреевича Крылова. 1854

Сергей Грибков. Кот и повар (из басни Ивана Андреевича Крылова. 1854

В Казацком, украинском имении Голицыных, Крылов устраивал и театр. Так, для голицынского домашнего театра Крылов написал едкую шутотрагедию «Трумф и Подщипа» — и сам исполнил в ней роль немецкого солдафона-захватчика Трумфа. Эта полукрамольная пьеса еще долго ходила в списках, напечатана она была лишь в 1871 году, в «Русской старине». Декабрист Д. И. Завалишин отмечал, что «ни один революционер не придумывал злее и язвительнее сатиры на правительство. Всё и все были беспощадно осмеяны, начиная с главы государства до государственных учреждений и негласных советников». Был свой экземпляр «Подщипы» и у юного Пушкина — стащил из тайного шкафа у родителей. В лучших традициях балаганного действа разворачивалась трагедия. Княжна Подщипа, влюбленная в сюсюкающего князя Слюняя, должна выйти за оккупанта Трумфа, который захватил царство ее батюшки, царя Вакулы, — и порой для смеха поддаёт царю при всем честном народе под зад «киселя». Подщипа готова умереть, лишь бы не выходить за Трумфа. Трумф готов убить Слюняя, чтоб тот не путался под ногами. Слюняй готов на все, лишь бы его оставили в покое. Царь Вакула готов пускать кубари — и тешится этой детской забавой, велев своим боярам придумать план освобождения от немцев. Одна беда — сенаторы-бояре у него все как на подбор — слепые, глухие или от старости полумертвые. Всех спасает хитрая цыганочка, нагадавшая Подщипе счастливый брак, Трумфа убедившая, что Подщипа любит его безумно, а немецкому войску подсыпавшая слабительного в щи. Трумф, оставшийся без солдат и пушки, должен, как шут, плясать казачка на свадьбе Слюняя и Подщипы. Ряд шуток был весьма рискованного свойства, особенно когда Подщипа начинала критически разбирать внешние данные Трумфа. Павла звали «самым некрасивым человеком в России». Если бы о постановке донесли в Петербург, дело могло бы кончиться плохо. Но вскоре ссылка окончилась — вместе с жизнью Павла. Александр вернул князя, осыпал его милостями и отправил в Ригу, генерал-губернатором. Крылов поехал с Голицыным, исполняя свои секретарские обязанности, хотя обоим было ясно: чиновник из Ивана Андреевича так себе. Так, однажды, проиграв всю ночь в карты и намереваясь вечером продолжить, Крылов, выполнив свои секретарские обязанности, решил вздремнуть. Князю срочно потребовались его услуги, толком не проснувшись, Крылов оказался у конторки, готовый записывать… Но совершенно забыв при этом одеться.

Войдя в кабинет и увидев голого секретаря, князь заметил: «Ай да Крылов! Вот люблю, всегда на своем месте и аккуратно исполняет свою службу».

Вернувшись в Москву в 1805 году, Крылов явился к поэту И. Дмитриеву и прочитал ему свои басни «Дуб и трость» и «Разборчивая невеста». Тот, признанный поэт, сам баснописец, горячо приветствовал драматурга Крылова в этом новом качестве — и между прочим поздравил с тем, что тот наконец-то отыскал истинное свое призвание. Дмитриев же и позаботился о том, чтобы басни были напечатаны. Хотя сюжет их и был заимствован у Лафонтена, но, изложенные живым, практически разговорным языком (хоть и без грубости), легко ложащиеся на слух, они были совершенно русскими, узнаваемыми и пришлись по душе читателю. Так в 36 лет в русской литературе появился баснописец Крылов. Две следующие пьесы — «Модная лавка» и «Урок дочкам», высмеивающие все ту же смешную и нелепую галломанию и распущенные нравы у московских барынь и барышень (с непременными предприимчивыми плутоватыми слугой и служанкой), были встречены с восторгом. Десятилетнее изгнание завершилось — и Крылов вернулся победителем. Его почитают как одного из лучших российских драматургов, но комедии и феерии уже не главное в его жизни. Крылов пишет басни. Постепенно они имеют такой успех, что на литературных вечерах, куда приходит Крылов, его неотступно молят прочитать хоть одну — и если Крылов согласен, вечер считается блестяще удавшимся.

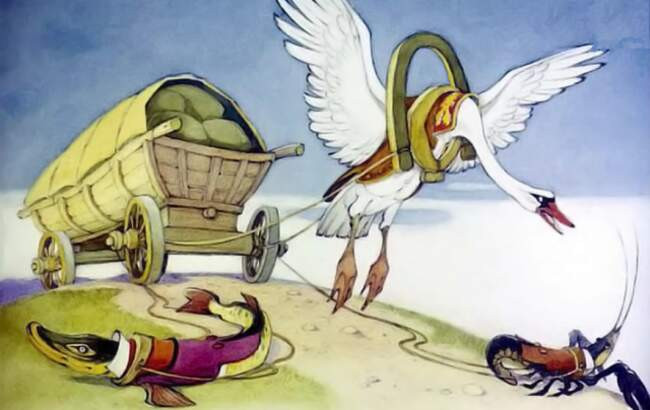

Иллюстрация к басне Крылова «Лебедь, рак и щука»

Иллюстрация к басне Крылова «Лебедь, рак и щука»

Вскоре решился вопрос и с хлебом насущным. Иван Андреевич получил место в библиотеке под началом своего бывшего патрона и товарища Оленина. Ему практически сразу же назначают, кроме жалования, солидный пенсион — «во уважение отличных дарований к российской словесности» — потом пенсия удваивается, а вскоре и учетверяется. Деньги были не лишние — хоть и холостой, и бездетный, но Крылов никогда не забывал своего любимого меньшого братика, помогая ему по мере сил. Военная служба требовала немалых расходов. Теперь у Крылова довольно денег, просторная, поместительная квартира, почет и целый ряд домов, где его всегда ждут как родного. У Олениных его всегда ждут с излюбленными блюдами, у печки стоит крыловское кресло, куда не смеет сесть никто другой. В Обществе любителей русской словесности, где Крылов — почетный член с самого начала, он всегда желанный гость. Приглашают его и в царский дворец, хотя появляться там на обедах Крылов не слишком любит: кормят хоть и с претензиями, но не сытно, и порции микроскопические. И у злейших врагов «Беседы» — молодого общества «Арзамас», насмешников и буффонов, Крылов принят с распростертыми объятиями. А когда князь Вяземский однажды поставил басни Крылова ниже дмитриевских, в «Арзамасе» поднялась целая буря! Крыловских басен ждали как манны небесной, ими хвастались, за ними охотились. Они издавались огромными тиражами — дети учились на них читать. Теперь он тот самый дедушка Крылов, всеобщий любимец, принадлежавший всей России, персонаж бесчисленных анекдотов про рассеянного обжору в перепачканном соусами и кофе белом жилете, — настолько ленивый, что ему лень перевесить картину, державшуюся на одном гвозде над его головой: все равно, мол, угол опишет кривую и не причинит вреда. Эти анекдоты кочуют из статьи в статью, нет нужды перепечатывать их в сто первый раз. Ему кланяются, сама императрица приглашает его в Павловск, чтоб Крылов восстановился после апоплексического удара, и посылает ему на дом конфеты и десерт, если он не приходит к чаю. Он написал 236 басен, 11 пьес — это много или мало? При жизни басни его выдержали больше десяти изданий.

Сам Крылов, кстати, реагировал на это так: «Что же тут удивительного? Мои басни читают дети, а это такой народ, который всё истребляет, что ни попадётся в руки. Поэтому моих басен много и выходит».

Был ли при этом Крылов счастлив? Те, кто знали его близко, уверены были, что нет. А после того, как умер его родной брат Левушка, как и его «тятенька», оставшийся бобылем, без семьи и потомства, Крылов и вовсе остался в этом мире один, рассчитывая лишь на доброту друзей — и на свою кухарку Фенечку. Все свое состояние — и права на произведения — Крылов переписал на свою крестницу Сашу, дочку Фенечки, и Сашиного мужа. Говорили, что на самом деле Саша была его дочерью от Фенечки, тайной невенчанной супруги. Крылов всем был добрым приятелем, любил своих друзей, старался не обижать никого — и практически никому не открывался до конца. На вечерах, в салонах он ускользал от избыточной любви и внимания публики, притворяясь спящим, ленивым, рассеянным. Он принадлежал всем — и никому. Его ласкали при дворе — и ни у кого не мог повернуться язык назвать его «ручным баснописцем». Некоторые его басни били не в бровь, а в глаз, цензура, при всем уважении, требовала их изменить, а то и вовсе не пропускала. Формально придраться было не к чему — животные, что с них взять. Но тем не менее Крылов умудрялся сказать то, что хотел, — и так, чтобы все, кому надо, его услышали. Его строчки становились крылатыми. «Как счастье многие находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят», «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», «не лучше ль на себя, кума, оборотиться» — если бы все крыловские афоризмы извлечь из языка, мы обеднели бы несказанно. Некоторые с виду вполне невинные, знакомые с раннего детства басни, оказывается, служат отсылкой к совершенно недетским обстоятельствам. Так, М. А. Корф указывал на то, что «после преобразования Государственного совета в 1810 году первыми председателями департаментов были: гр. Завадовский, Мордвинов, кн. Лопухин и гр. Аракчеев. Известно, что продолжительным прениям о том, как их рассадить и даже нескольким последовавшим пересадкам мы обязаны остроумной басне Крылова «Квартет». А знаменитые «Рыбьи пляски» возникли, когда Крылову стала известна следующая история: во время одного из своих путешествий по России император Александр I в каком-то городе остановился в губернаторском доме. Готовясь уже к отъезду, он увидел из окна, что по площади приближается к дому довольно большое число людей. На вопрос государя, что это значит, губернатор отвечал, что это депутация от жителей, желающих принести его величеству благодарность за благосостояние края. Государь, спеша с отъездом, отклонил прием этих лиц. После распространилась молва, что они шли с жалобой на губернатора, получившего между тем награду. Тот Крылов, что писал «Почту духов», никуда не делся. Он не «поумнел», не отяжелел, не закрыл глаза на все происходящее. Может, именно потому, когда Крылов умер от воспаления легких, хоронить его в хмурый день 13 ноября 1844 года пришел весь Петербург, а второе лицо государства, граф Орлов, главноуправляющий III отделением, отодвинув одного из студентов, соблаговолил донести гроб до похоронных дрожек.

Памятник героям басен Ивана Крылова на Патриарших прудах. Москва

Памятник героям басен Ивана Крылова на Патриарших прудах. Москва