Письма Репина составляют значительную часть его литературного наследия. Над книгой воспоминаний «Далекое близкое» он стал работать уже в старости, а письма сопровождают его биографию на всех ее этапах — порой очень длинные и подробные. Их адресатами были самые разные люди — но главным образом художники, в том числе ученики, а также литераторы. И темы бывали тоже самые разные: переписка складывалась в некое подобие открытого дневника — автор рассказывал о своей жизни, темпераментно реагировал на «информационные поводы», особенно активно откликаясь на культурные события. Его оценки не всегда отличались последовательностью, зачастую он менял точку зрения, но как раз в этой впечатлительности и переменчивости виден человек, не ставший заложником своей всероссийской славы и до конца сохранивший живое любопытство к миру.

1. О Москве

«<…> Со вчерашнего дня я уже дышу московским воздухом, сегодня целый день таскался по Москве. Ее можно сравнить с домом скряги, кулака, у которого очень много имущества; многое ему досталось от его богатых предков, сам он не прочь купить что-нибудь новое, но, ясно, уже в крайности; вообще он любит обойтись, и потому у него больше всего старого хлама; о красоте своих вещей и о порядке он нисколько не заботится, главное — чтобы каждая дрянь была цела; нечто вроде кучи плюшкинского кабинета: золотые и серебряные дедовские кубки, поизогнувшиеся от совершенной чистоты этих металлов и заплесневевшие от прикосновения к ним всяких гадостей, обглоданные свинцовые пули, серебряные тарелки, солдатские медные пуговицы, янтарное ожерелье, шило без ручки, гвоздь и проч. — все это в одном сундуке и под кроватью. Черт знает, чего там. Нет, лучше не заглядывать; шкап новейшей работы, рядом с ним табурет простого дерева с темным глянцем времени и действия, с чистыми блестящими округленными углами — это уже помимо столяра. Такова же и Москва, например против Кремля, по ту сторону Москвы-реки, — это, кажется, самое лучшее место города».

Из письма Адриану Прахову. 26 мая 1867 года

Вид части Москвы, снятый с Кремлевской стены. Литография Бенуа и Обрюна. 1848 год

Вид части Москвы, снятый с Кремлевской стены. Литография Бенуа и Обрюна. 1848 год

В 1877 году Репин переедет из Петербурга в Москву и проживет здесь пять продуктивных лет. Это раннее письмо скорее служит подтверждением слов Корнея Чуковского: «…каким превосходным писателем мог бы сделаться Репин, если бы он не отдал всех сил своей живописи». Это проза живописца, видящего общий «тон» города через детали и, конечно, через цвет. Вот как описывает Репин посещение зоологического и ботанического сада в другом «московском» письме критику Владимиру Стасову от 29 мая 1872 года: «Публика самая разношерстная, рядом с раздушенными барынями и франтами сидели засаленные сермяги и пестроситцевые бабы — удивительно картинно». «Разношерстность» привлекательна: в отличие от «казенного» и официального Петербурга, где «нет форм народного интереса», в Москве «больше народной жизни; тут народ чувствует себя как дома, чувство это инстинктивно переходит на всех, и даже приезжим от этого веселее — очень приятное чувство». Впрочем, к 1882 году Репин уже затоскует от московской рутины и возвратится в Петербург.

2. О диких организмах

«…Теперь „относительно главных положений искусства, его средства“; этого вопроса, действительно, можно только касаться в разное время, так как это самые неположительные и переменчивые явления. Что для одного века, даже поколения считалось установившимся правилом, неопровержимой истиной, то для последующих уже никуда не годилось и было смешной рутиной. Средства искусства еще более скоро преходящи и еще более зависят от темперамента каждого художника… Как же тут установить „главные положения искусства, его средства“; не говоря уже для других, сами мы иногда бросаем завтра, как негодное, то, чему вчера еще предавались с таким жаром, с таким восторгом. И почему это человек, у которого в жилах течет хохлацкая кровь, должен изображать только дикие организмы?! („Потому, что понимает это без усилий“. — Да почему бы ему и не понатужиться иной раз, чтобы сделать то, что он хочет, что его поразило?) „Специально народная струна“? Да разве она зависит от сюжета? Если она есть в субъекте, то он выразит ее во всем, за что бы он ни принялся. <…>

Из письма Ивану Крамскому. 1875 год

…и никогда, сколько мне помнится, я не давал клятву писать только дикие организмы, нет, я хочу писать всех, которые произведут на меня впечатление, все мы происходим от Адама, и, собственно говоря, разница между нациями уже не так поразительна и недоступна для понимания».

Илья Репин. Парижское кафе. 1875 год

Илья Репин. Парижское кафе. 1875 год

Это ответ Репина на письмо Крамского, в котором тот, еще не видя картины «Парижское кафе», резко критикует автора за выбор сюжета:

«…Как могло случиться, — вопрошает Крамской, — что Вы это писали? <…> Я думал, что у Вас сидит совершенно окрепшее убеждение относительно главных положений искусства, его средств и специально народная струна. Что ни говорите, а искусство не наука. Оно только тогда сильно, когда национально. <…> Что касается теперь текущей жизни, то человек, у которого течет в жилах хохлацкая кровь, наиболее способен (потому что понимает это без усилий) изобразить тяжелый, крепкий и почти дикий организм, а уж никак не кокоток…»

Позиция Крамского по умолчанию поддерживается еще и тем, что после сенсационного успеха «Бурлаков на Волге» (1873) от художника ждали развития народной темы («диких организмов») и его наставники опасались — отчасти справедливо, — что пенсионерское пребывание в Париже побудит его сойти с положенной стези. Ответные же аргументы Репина интересны еще и тем, что, обычно переменчивый в суждениях, в данном случае он будет отстаивать именно эту позицию на протяжении всей жизни.

3. О Льве Толстом и дружбе

«…По правде сказать, я был даже доволен, когда порешил окончательно, что он у меня не будет: я боялся разочароваться как-нибудь, ибо уже не один раз в жизни видел, как талант и гений не гармонировали с человеком в частной жизни. Но Лев Толстой другое — это цельный гениальный человек, и в жизни он так же глубок и серьезен, как и в своих созданиях… Я почувствовал себя такой мелочью, ничтожеством, мальчишкой! Мне хотелось его слушать и слушать без конца…

Из письма Владимиру Стасову. 8 октября 1880 года

И он не был скуп, спасибо ему, он говорил много, сердечно и увлекательно.

Ах, все бы, что он говорил, я желал бы записать золотыми словами на мраморных скрижалях и читать эти заповеди поутру и перед сном…»

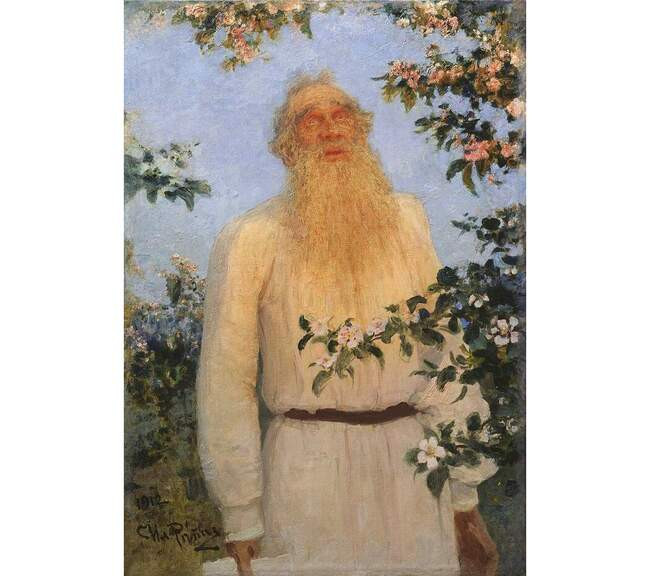

Илья Репин. Портрет Льва Николаевича Толстого. 1912 год

Илья Репин. Портрет Льва Николаевича Толстого. 1912 год

В течение почти 30 лет Толстой, которого сам Репин называл «Зевсом, от мановения бровей которого дрожит весь Олимп», был для художника одновременно кумиром и оппонентом, источником восхищения и раздражения, авторитетным собеседником и постоянной моделью: 12 живописных портретов, 25 рисунков, три бюста. Несмотря на многократные утверждения Репина о собственной неспособности к дружбе, его отношения с Толстым выглядели именно ею. Толстой прощал Репину эксцентрические выходки — например, ночные пляски под граммофон в Ясной Поляне (в ту пору жена Репина, Наталья Борисовна Нордман-Северова, увлекла мужа «пластическими танцами»). Репин же готов был откликнуться на любые предложения Толстого — от иллюстраций к просветительским брошюрам о вреде пьянства до участия в совсем странных шоу. Так, Толстой побуждал его написать картину на тему «Крейцеровой сонаты», с тем чтобы выставлять ее на эстраде во время публичных чтений рассказа. И все-таки он не сделался адептом толстовской веры — его жизнелюбивой «воздушной» натуре равно претили и аскетизм, и умствования как таковые: «…самая большая драгоценность в нем — это воспроизведение жизни. Вся же философия, вся теория жизни не трогают так глубоко текущей жизни». В спорах с Толстым, защищая искусство, на которое Толстой ополчался, Репин, по существу, защищал саму жизнь от подчинения моральным догмам и право художника вдохновляться любым житейским сором — вне зависимости от идеологии и априорной задачи. И если, например, Николай Ге в ответ на признание Толстого, что краски в картине мешают ему воспринимать мысль, на какое-то время отказался от красок и перешел на карандаш, то Репин остался далек от подобной внушаемости.

4. О женщинах

«Ваше замечание о том, что я ни разу не взял для картины женщин, очень серьезно. И я уже много об этом думал. Женщин я люблю больше всего на свете, и если мне представляется какое-нибудь реальное блаженство на земле, то это только в обществе женщины, и выше этого счастья я ничего не воображаю. А не брал я их потому, что жизнь складывалась у меня сурово, несимпатично, и потому я более увлекался подвигами, удалью и силой мужчин. <…> Но я непременно приступлю к женщинам; теперь меня тянет к ним как никогда, хотя я их немножко боюсь».

Из письма Татьяне Львовне Толстой. 1 ноября 1892 года

Илья Репин. Портрет Татьяны Львовны Толстой. 1893 год

Илья Репин. Портрет Татьяны Львовны Толстой. 1893 год

Пожалуй, в этом письме Репин слегка лукавит. Одна из ранних его парижских картин, «Садко» (1876), представляла как раз «женское царство»: перед Садко, выбирающем себе невесту, проходят девицы, воплощающие разные национальные типы красоты. В 1880-е годы две картины из так называемого революционного цикла — «В одиночном заключении» и первый вариант «Не ждали» — строились вокруг героинь. Наконец, женские портреты: их, конечно, было меньше, чем мужских, но все же значительное количество.

5. О художественной свободе

«<…> Французы давно уже увлечены пластикой и живописью более других искусств. Так, как наше русское общество увлечено моралью более всех проявлений жизни. Идеи признает только моральные. Наступил черед подвинуть вперед нашу разбойничью натуру скифа. Покаяние во грехах, пост и самоистязание — вот что любит уже целое полстолетие русский гражданин. Все сводит на одно и ничего другого слышать не хочет и не понимает — считает пустяками. Уже Пушкина поедом ели за свободу художника, но соловья не заставили куковать жалких слов. Гоголя пилили всю жизнь за его перлы комизма, пока не допилили до отшельничества, аскетизма и смерти. Толстой сам смолоду уже приспособлялся к веригам и теперь юродствует во славу божию. Все это трогательно, как первые христиане. Наше общество отплевывается от античных законов жизни. Много тут подвижничества, разума, но много уродства и фарисейства бывает. Мир необъятен и могуч по своим формам, бесконечно разнообразным. И дым кадил и стон голодного не смущает аромата розы и прелести цветов; и молодой неудержимый смех белых зубов неразборчиво заставит улыбнуться самого закоренелого пессимиста. И в этом наше счастье, наша свобода — величие, необъятность бога. Все человеческое непременно ограниченно и скучно, однообразно и лично. И никогда никаким героическим усилиям людей не унивелировать щедрых богатств творца. Таков его закон».

Из письма Марианне Веревкиной. 20 февраля 1894 года

Илья Репин. Первоначальный эскиз картины «Крестный ход в Курской губернии». 1877 год

Илья Репин. Первоначальный эскиз картины «Крестный ход в Курской губернии». 1877 год

Тема художественной свободы — одна из самых важных для Репина, в письмах он возвращается к ней многократно. Его не раз пытались загнать в прокрустово ложе «идейного направления». С одной стороны, упреки в случайном выборе сюжетов и в излишнем внимании к форме в ущерб содержанию следовали от друзей и наставников (от Крамского и Стасова), с другой — от критиков. Его утверждение, что занятия искусством есть наслаждение для творца — «мы счастливчики, наша деятельность — забава», — вызвало волну «оскорбленных чувств», в том числе чувств художников. Но, постоянно отстаивая свою независимость — и свое право на независимость, — Репин понимает историческую природу подобных упреков. «Я все же художник и дитя 60–70-х годов, — пишет он той же Марианне Веревкиной 25 августа 1895 года. — Живопись, виртуозность отрицалась тогда как самый негодный порок. Выше всего ставилась идея, смысл, жизнь, жизнь картины, типичность, правда, историчность. <…> …Знаете, в этой стороне искусства есть свой и большой смысл, и мне он представляется таким великим, что я даже не плачусь на судьбу, что принадлежу к этой старой школе».

6. О продолжении «Ивана Грозного»

«<…> …Я варьировал тему Грозного своего.

Из письма Витольду Бялыницкому-Бируле. 15 августа 1909 года

Сцена происходит в приемной (парадный тронный зал). Она расширена значительно. Стиль — смесь персидского с ренессансом. В высокие деревянные хоромы проникают солнечные лучи с верхних окон. „Передняя“ обставлена дорогими сюрпризами (награбленными большей частью у слабых соседей), чтобы послам „в нос бросалось“.

Развращенный до безумия деспот находится уже в следующем периоде своей казни. Он ревет белугой. Отвратительный, жалкий, несчастный палач наказан наконец. Он сознал, что убил свою династию, убил свое царство… Есть бог, есть историческое возмездие… Вот как я размечтался».

Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. 1909 год

Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. 1909 год

Речь идет о варианте картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Возвращение к прежней теме не было для Репина случайным. Он вообще с трудом расставался со своими работами, часто норовил что-то подправить, когда работа была уже готова и даже куплена: например, переписывал лицо «входящего» в «Не ждали» уже в стенах галереи Третьякова, чем вызвал сильное неудовольствие владельца. И не забывал о нереализованных замыслах, порой воплощая их через много лет. Так, в 1918 году он экспонирует на передвижной выставке новый вариант «Бурлаков» — «Быдло империализма». А картина «Крестный ход в дубовом лесу. Явленная икона» (с рекордным сроком исполнения: Репин писал ее с 1877-го по 1924 год) включила в себя то, что не вошло в прославленную первую версию «Крестного хода в Курской губернии»: и, собственно, дубовый лес, и фигуру протодьякона Ивана Уланова (по словам Репина — «экстракт наших дьяконов: рев, зев и лупоглазие»), — написанную по портрету 1877 года. В общем, это было характерной для автора практикой.

Любопытно, что исходная картина с Иваном Грозным, убивающим сына, появление которой сопровождалось активной полемикой и даже вызвало недолгий цензурный запрет (первый случай такого запрета в России), дважды подвергалась нападению. Первый раз — в 1913 году: тогда Репин сам участвовал в ее реставрации; и недавно, в 2018-м, снова. Поздний вариант, к счастью, остался в стороне от подобных сюжетов.

7. О травяных бульонах, маслинах и салатах

«А насчет моего питания — я дошел до идеала (конечно, это не одинаково всякому): еще никогда не чувствовал себя таким бодрым, молодым и работоспособным. Да, травы в моем организме производят чудеса оздоровления. Вот дезинфекторы и реставраторы!!! Я всякую минуту благодарю бога и готов петь аллилуйя зелени (всякой). А яйца? Это уж для меня вредно, угнетали меня, старили и повергали в отчаяние от бессилья. А мясо — даже мясной бульон — мне отрава; я несколько дней страдаю, когда ем в городе в каком-нибудь ресторане. Мы у знакомых теперь из-за этого совсем не бываем. Сейчас же начинается процесс умирания: угнетение в почках, „нет сил заснуть“, как жаловался покойный Писемский, умирая… И с невероятной быстротой восстановляют меня мои травяные бульоны, маслины, орехи и салаты».

Из письма Витольду Бялыницкому-Бируле. 16 декабря 1909 года

Илья Репин и Наталья Нордман-Северова (в центре) у вращающегося стола в своем имении «Пенаты». 1900-е годы

Илья Репин и Наталья Нордман-Северова (в центре) у вращающегося стола в своем имении «Пенаты». 1900-е годы

Репинская «травяная диета» была постоянной темой саркастических обсуждений в кругу его знакомых. Собственно, обсуждалась не столько сама диета, сколько ее «автор» и апологет — гражданская жена Репина в 1899–1914 годах писательница Наталья Борисовна Нордман-Северова, женщина эксцентрического поведения и радикальных для того времени взглядов. Знаменитые супы из сена, которыми кормили гостей в имении «Пенаты», являлись лишь частью демонстративно исповедуемой ею жизненной программы. Программа включала в себя многое — от борьбы за права женщин и домашней прислуги до отказа носить меха (зимой Наталья Борисовна ходила в пальто из мешковины, набитой сосновыми иголками). Природа этого брака вызывала недоумение у друзей Репина. Стасов замечал в письме к своему брату: «Вот-то чудеса: уж подлинно, ни рожи, ни кожи — ни красивости, ни ума, ни дарования, просто ровно ничего, а он словно пришит у нее к юбке». Однако сам Репин восхищался и литературным талантом, и внешностью своей жены: множество ее портретов (включая ню) было создано в период их совместной жизни.

Для впечатлительного художника это была не первая попытка отказа от животной пищи. Задолго до знакомства с Нордман, в 1891 году, он уже переходил на сыроедение, вдохновившись тогда советами — практически проповедью — Льва Толстого. Но ненадолго. Второй этап увлечения растительной диетой, которой в приведенном выше письме поется восторженный гимн, равно как и предыдущий, случился под влиянием авторитетного для Репина человека — вызывающего его любовь и восхищение. И характерно, что закончился он одновременно с разладом семейной гармонии. Ставшая обузой для мужа Нордман, больная чахоткой, уехала в Швейцарию — там, в лечебнице, и умерла; дачные обеды по средам за вращающимся столом (тоже ее конструкции) прекратились. А Репин, разочаровавшись в вегетарианстве, возвратился к привычному пищевому рациону.

8. О Советской России

«О свидании с милыми товарищами, с родственной Общиной я уже и не мечтаю… А о музеях — думаю, что никаких музеев у нас больше нет. Есть теперь только Музеи революции, где лежат кости героев Революции, со всеми запекшимися кусками тел и крови и — с ободранными лохмотьями однообразных тряпок… — удручающее впечатление.

Из письма Корнею Чуковскому. 27 декабря 1925 года

Литература: статистика антропофагии, голод…

Установятся ли когда-нибудь человеческие отношения? Устранится ли эта варварская зависимость — нескончаемых разрешений, виз и так далее… Нет, уж мне не дожить до этих свобод…»

Илья Репин. Большевики (Красноармеец, отнимающий у ребенка хлеб). 1918 год

Илья Репин. Большевики (Красноармеец, отнимающий у ребенка хлеб). 1918 год

До революции Репин — как прогрессист и народолюбец — был не чужд революционным настроениям, хотя весьма скептически относился к главным фигурантам процесса: «А Ленин-то каков фрукт! Вот церемонятся с явным мерзавцем и глупцом». После 1918 года он оказался эмигрантом поневоле: Куоккала, где находилась его дача «Пенаты», стала территорией Финляндии. Слухи о происходящем на родине ходили самые разные; воображение очень впечатлительного и уже сильно немолодого художника дополняло эти слухи подробностями. Почему-то главным пунктом неприятия нового порядка стала для него реформа орфографии, и он требовал, чтобы его тексты публиковались в орфографии старой. Организация приезда Репина на его собственную выставку в 1925 году не удалась. При этом советские власти стремились вернуть его насовсем: в 1926 году к нему была направлена делегация во главе с Исааком Бродским, но переезд не состоялся по ряду причин. Одной из них было то, что одновременно с усилиями по возвращению художника в России подвергалась преследованиям семья его младшей дочери Татьяны, — и только благодаря Корнею Чуковскому близкие Репина вместо грозившей им ссылки смогли перебраться к нему в Куоккалу.

9. О смерти

«Теперь следует: сериезное, как последний момент умирающего человека — это я… Вопрос о могиле, в которой скоро понадобится необходимость. Надо торопиться…

Из письма Корнею Чуковскому. 10 августа 1927 года

Я желал бы быть похороненным в своем саду. Т[ак] к[ак] с момента моей смерти, я, по духовному завещанию покойной Н[атальи] Б[орисовны] Нордман, перестаю быть собственником земли, на которой я столько лет жил и работал (что Вам хорошо известно), то я намерен просить: во-первых, нашу Академию художеств, которой пожертвована эта квартира… разрешения в указанном мною месте быть закопанным (с посадкою дерева в могиле же)… <…>

Пожалуйста, не подумайте, что я в дурном настроении по случаю наступающей смерти. Напротив, я весел и даже в последнем сем письме к Вам, милый друг. Я уж опишу все, в чем теперь мой интерес к остающейся жизни, — чем полны мои заботы.

Прежде всего я не бросил искусства. Все мои последние мысли — о Нем, и я признаюсь: работал все, как мог, над своими картинами».

Илья Репин. Автопортрет. 1920 год

Илья Репин. Автопортрет. 1920 год

Это письмо Чуковскому (оно не было последним) публикуется с большими купюрами: Репин подробнейшим образом указал порядок своего погребения — и все это было исполнено. И он действительно работал до последних дней. Научился в старости писать левой рукой, когда отнялась правая, а когда не имел уже сил держать в руке палитру, вешал ее на шею посредством лямок — уподобляясь тем самым бурлаку, пожизненно впряженному в лямку живописной работы. При этом уже в 1890-е годы он не обольщался насчет качества своих поздних картин: «Увы, я уже старею и, кажется, кончил свою художественную стезю. Все, что ни затею, ничего не выходит, ничего не удается. Какая-то отсталость, грубость, безвкусица; а вместе и упадок сил за работой следует необыкновенно быстро и приводит весь мой организм в болезненное состояние». Но живописный процесс держал его на плаву — и он упивался процессом все же много более, нежели ценил результат.