На видео исландского художника Рагнара Кьяртанссона, показанном на выставке «В Москву! В Москву! В Москву» в ГЭС-2, музейные служители оттаскивают от работы Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» злоумышленника, стремящегося уничтожить картину. Этим злоумышленником может быть Абрам Балашов, душевнобольной иконописец-старообрядец, осуществивший покушение в 1913 году, а может — Игорь Подпорин, безработный из Воронежа, попытавшийся сделать то же самое в 2018-м. И если первый кидался на картину с криком «Довольно крови!», то второй объяснял свой мотив более пространно и, так сказать, с идеологической стороны:

«Про эту картину я давно уже слышал. Даже Путин по телевизору говорил: то, что на ней, — неправда. И Иван Грозный же святой. В книгах написано. <…> Очень меня возмутила картина этого Репина. Иностранцы же туда ходят, увидят такое — и что они про нашего русского царя подумают? И про нас? Это провокация против русского народа, чтобы к нам плохо относились».

Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Картина Ильи Репина. 1885 год

Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Картина Ильи Репина. 1885 год

История картины Репина есть, по сути, история откликов на нее — от восторженных до критических и от критических до криминальных. И в этих откликах все время сталкиваются, а нередко и соединяются две позиции. С одной стороны, автора упрекают в искажении исторической правды (сыноубийство не доказано), и такие обвинения то и дело соскальзывают в претензии вполне сервильные — обвинения в клевете на власть и в неуважении к власти. В России 1880-х годов очевидно, что, как писал Иван Крамской, «исторической картиной… затрагивается животрепещущий интерес нашего времени». С другой стороны, сомнения вызывает сам художественный строй композиции — и здесь тоже вопрос о правдоподобии (насколько вероятно, что царевич еще жив?) соединяется с вопросом более общего свойства: допустимо ли пугать публику подобным сюжетом, вдобавок столь экспрессивно трактованным?

Реакция властных инстанций однозначна: запретить показ. Обер-прокурор Святейшего синода Победоносцев пишет Александру III:

«Стали присылать мне с разных сторон письма с указанием на то, что на передвижной выставке картина, оскорбляющая у многих нравственное чувство: Иван Грозный с убитым сыном.

Сегодня я видел эту картину и не мог смотреть на нее без отвращения. <…>

Удивительное ныне художество без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с тенденцией критики и обличения».

По сути, тот же тезис об «оскорблении чувств» оказывается повторен в маргинальном документе 2013 года — адресованном в Министерство культуры и в Третьяковскую галерею письме группы «патриотически настроенных» православных граждан с требованием убрать из экспозиции полотно, содержащее «клевету на русский народ, на русское государство, на русских благочестивых царей и цариц». Адресаты письма 2013 года на него никак не отреагировали, а вот царь, посетив 13-ю передвижную выставку, согласился со своим ближайшим советником. В результате его вмешательства при переезде выставки из Петербурга в Москву картину из экспозиции убрали. Владелец, Павел Михайлович Третьяков, получил высочайшее предписание не выставлять ее в открытой для посетителей галерее. Журналу «Нива» запретили репродуцирование:

«…представляется неудобством напечатание в недорогом, имеющем 170 000 подписчиков, журнале такого снимка в том отношении, что этим как бы увековечивается все зверство, на которое способен был русский царь, хотя бы и отдаленного времени. Что же поучительного такая картина может дать юному читателю? Едва ли задача таких журналов, как „Нива“, — популяризировать идею о царском самосуде и зверской несдержанности».

Вместе с «Иваном Грозным» под запрет — опять же, по доносу Победоносцева — попал и «Христос и Пилат» («Что есть истина») Николая Ге, и, хотя запрет не продлился более трех месяцев, это был первый в России случай цензуры по отношению к изобразительному искусству.

Экспозиция Третьяковской галереи. Зал № 8 с картинами Ильи Репина. 1902 год

Экспозиция Третьяковской галереи. Зал № 8 с картинами Ильи Репина. 1902 год

Характерно, что в восторженных отзывах о картине в основном обнаруживалось безразличие к «статусу» изображенных лиц: Репина превозносили за выразительную персонализацию психологических коллизий «убийца — убитый» или «отец — сын». Первая коллизия — собственно, следующий из нее внятный нравственный призыв «не убий» — важна для Толстого:

«…молодец Репин, именно молодец. Тут что-то бодрое, сильное, смелое и попавшее в цель. <…> У нас была геморроидальная, полоумная приживалка-старуха, а еще есть Карамазов-отец — и Иоанн ваш это для меня соединение этой приживалки и Карамазова, и он самый плюгавый и жалкий, жалкий убийца, какими они и должны быть, и правдивая смертная красота сына, — хорошо, очень хорошо… сказал вполне и ясно, и, кроме того, так мастерски, что не видать мастерства».

Вторая — для Крамского, соответствующим образом выстраивающего свои «экфрасисы»:

«Этот зверь отец, воющий от ужаса, и этот милый и дорогой сын, безропотно угасающий, этот глаз, этот поразительной привлекательности рот, это шумное дыхание, эти беспомощные руки! <…> …В картине есть страшное, шумно выраженное отцовское горе, и его громкий крик, а в руках у него сын, сын, которого он убил, а он… вот уж не может повелевать зрачком, тяжело дышит, чувствуя горе отца, его ужас, крик и плач, он, как ребенок, хочет ему улыбнуться: „Ничего, дескать, папа, не бойся!“».

Сапожки царевича. Этюд Ильи Репина. 1883 год

Сапожки царевича. Этюд Ильи Репина. 1883 год

Но и противники, и почитатели картины в равной мере не могут не учитывать контекст ее появления — террор, недавнее цареубийство, казнь народовольцев. Как писал Блок в поэме «Возмездие», «Победоносцев над Россией простер совиные крыла». И за невозможностью сказать об этом контексте впрямую (разве что глухо, как сам Репин — «чувства были переполнены ужасами современности») фокус обсуждений композиции с очевидными евангельскими аллюзиями перемещается на прагматический уровень. Начинаются дебаты о количестве пролитой крови: способен ли царевич после такой кровопотери утешать, согласно словесной реконструкции Крамского, своего нечаянного убийцу? Никак не способен, говорит Суриков:

«Вон у Репина на „Иоанне Грозном“ сгусток крови — черный, липкий… <…> Ведь это он только для страху. Она ведь широкой струей течет — и светлой. Это только через час она так застыть может».

С тем же мнением в дискуссию вступают врачи: профессор Зернов утверждает, что при подобном ударе в висок крови вытекает совсем немного, и ему вторит в специальной лекции профессор Ланцерт (много позже искусствовед Игорь Грабарь объяснит разницу между кровью, написанной корпусно — то есть запекшейся — и написанной лессировочно, то есть свежей). А Крамской сбивчиво пытается дезавуировать эти медицинские соображения:

«Что за дело, что в картине на полу уже целая лужа крови на том месте, куда упал на пол сын виском, что за дело, что ее еще будет целый таз — обыкновенная вещь! Человек смертельно раненный, конечно, много ее потеряет, и это вовсе не действует на нервы!».

Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Эскиз Ильи Репина. 1883, 1899 годы

Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Эскиз Ильи Репина. 1883, 1899 годы

Иной поворот в рассуждениях о крови обнаруживается в знаменитом докладе Максимилиана Волошина «О художественной ценности пострадавшей картины Репина», произнесенном в Политехническом музее 12 февраля 1913 года на диспуте и устроенном художниками «Бубнового валета» по случаю иконоборческой акции Абрама Балашова 16 января того же года. В своей речи Волошин не просто обвиняет художника (присутствовавшего на диспуте) в том, что тот своим «душераздирающим зрелищем» спровоцировал вандала, вызвав у него приступ душевной болезни, — он хочет разобраться в самой природе зрелища. И здесь его выводы очень любопытны.

Первое, что отмечено, — оперная условность композиции, например, в изображении глаз Иоанна. «Они неестественно расширены и круглы, как глаза хищной птицы; они светятся фосфорическим блеском. В жизни реальной такой выкат глаз возможен только у женщин, страдающих базедовой болезнью. Но в опере для изображения ужаса он возможен и у баса». О крови Волошин пишет: «Ее так много, как будто здесь зарезали барана. И хотя она только что пролита, она успела уже стать черной и запекшейся. Но раз мы знаем, что это не кровь, а „клюквенный сок“, текущий в таком количестве и такого цвета, как необходимо режиссеру для достижения совершенно определенного сценического эффекта, — то мы не будем слишком придирчивы к анатомической реальности».

Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Авторский повтор. 1909 год

Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Авторский повтор. 1909 год

По мнению Волошина, такой эффект внеположен собственно искусству, а живописный натурализм (в отличие от реализма) попросту опасен.

«Представьте себе, что вы случайно натыкаетесь на улице на один из тех обыденных фактов, которыми каждый день полны газеты: на человека, разрезанного поездом или раздавленного трамваем. В газетах этих случаев так много, что впечатлительность наша уже мало реагирует на эти статистические известия. Но наткнись мы на них на улице сами — они нас потрясут до глубины души. Иллюзия личной безопасности, на которой построена вся европейская культура, настолько отучила нас от зрелища крови и смерти, что, с одной стороны, сделала их для нас в десять раз ужаснее, а с другой — пробудила в глубине души тайное и стыдное любопытство».

Волошин полагает, что картина Репина как раз и удовлетворяет эту «жажду ужасного». Есть высокая позиция свидетеля несчастья («Стыдно жить, когда людей убивают… Стыдно наслаждаться искусством, когда есть неграмотные… Стыдно веселиться, когда люди умирают от голоду. Или, как у американца Торо: „В той стране, где существует рабство, — единственное почетное место для свободного гражданина — тюрьма“»), но читатель, «пробегающий отдел несчастных случаев в газете, или посетитель паноптикума, находятся в безвыходном положении случайного прохожего, на глазах которого трамвай переехал человека» и последствия этого зрелища для него разрушительны. Балашов, по убеждению автора, и оказался разрушен натуралистическим эффектом, вызвавшим аффект:

«Он был обманут натуральнейшим, естественнейшим изображением ужасного случая и не смог вынести состояния безвольного и праздного свидетеля. Он разбил то безопасное невидимое стекло, которое отделяет нас от произведений искусства, и кинулся внутрь картины, как если бы она была действительностью».

В итоге же Волошин со своей стороны оказывается согласен с «запретителями» и цензорами тридцатилетней давности. Он писал о картине так: «Ей не место в Национальной картинной галерее, на которой продолжает воспитываться художественный вкус растущих поколений. <…> …Заведующие Третьяковской галереей обязаны по крайней мере поместить эту картину в отдельную комнату с надписью: „Вход только для взрослых“».

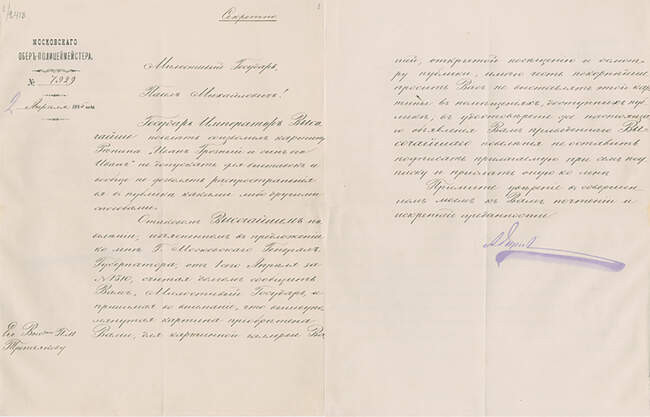

Уведомление московского обер-полицмейстера от 2 апреля 1885 года

Уведомление московского обер-полицмейстера от 2 апреля 1885 года

Деморализованный Репин пытался ответить на эту критику — но не по существу, а по частностям: например, сообщив залу, что идея картины зародилась вовсе не на представлении «Риголетто», как считалось, а на концерте Римского-Корсакова, где исполнялась фантазия «Месть». Трудно, конечно, в подобной ситуации ждать от «обвиняемого» хладнокровной логики, но и в спокойном расположении духа автор вряд ли был готов сформулировать природу собственного замысла. Разве что — простодушно-легкомысленно, как в «Далеком близком»:

«В то время на всех выставках Европы, в большом количестве выставлялись кровавые картины. И я, заразившись, вероятно, этой кровавостью, по приезде домой сейчас же принялся за кровавую сцену: „Иван Грозный с сыном“ И картина крови имела большой успех».

Впрочем, в феврале было уже ясно, что реставрационные усилия успешны и произведение будет жить, а общественное мнение всецело на стороне художника — еще 29 января Репин пишет Поликсене Стасовой: «Какой бенефис выпал на мою долю! Конца нет телеграммам, письмам со всех концов России!». Пресса, возмущенная диспутом в Политехническом, с невиданной силой обрушилась на Волошина, который сперва пытался оправдаться в «Письме в редакцию», а позже посвятил анализу газетных откликов специальную главу в своей брошюре «О Репине»; глава именовалась «Психология лжи».

В итоге единственной подлинной жертвой этой истории оказался Егор Хруслов, хранитель Третьяковской галереи. Чувствуя свою ответственность за повреждение вверенной ему картины, он бросился под поезд и погиб. Стоит запомнить его имя.