Концептуализм — первое международное движение, возникшее после Второй мировой войны не только в литературе, но и в других искусствах. Само понятие появилось во второй половине 1960-х годов, когда художники и теоретики заговорили о том, что идея, или концепция, в искусстве важна не меньше, чем традиционные художественные средства. Особенно концептуалистов интересовало, как устроены язык и речь, почему слова значат то, что значат, и какова природа человеческой коммуникации.

В России концептуалисты появились в конце 1970-х. В 1979 году в парижском журнале «А — Я» выходит эссе философа Бориса Гройса «Московский романтический концептуализм», а в 1983 году другой философ, Михаил Эпштейн, называет концептуализм и метареализм двумя самыми значимыми направлениями в новой советской литературе. Размышляют о собственном творчестве и тщательно документируют его и художники. Так, возглавляемая Андреем Монастырским группа «Коллективные действия» с 1980 года ведет подробную хронику акций из серии «Поездки за город». Материалы неофициальных встреч и семинаров фиксируются в самиздатских папках МАНИ, а затем в «Сборниках МАНИ». Составляется Словарь терминов московской концептуальной школы. Младшее поколение (Павел Пепперштейн, Сергей Ануфриев и другие) сочиняет многотомный свод бесед и материалов «Пустотный канон».

Русский концептуализм — очень широкое движение, к которому относятся разные авторы и практики. Это поэзия Дмитрия Александровича Пригова и акции «Коллективных действий», живопись Ильи Кабакова и Виктора Пивоварова, романы Владимира Сорокина, конкретная поэзия Всеволода Некрасова и соц-арт Михаила Сухотина, работы Виталия Комара и Александра Меламида, проза и живопись группы «Инспекция „Медицинская герменевтика“», наконец, песни и хэппенинги Егора Летова и группы «Гражданская оборона».

И хотя не все эти авторы согласились бы принадлежать к одному направлению, а отношения между ними иногда доходили до неприятия и вражды, все они старались преодолеть границы между разными видами искусств и интересовались тем, как работает язык. Ниже подборка из пяти произведений пяти разных поэтов, каждый из которых по своему понимал концептуализм.

Дмитрий Александрович Пригов 1940–2007

Куриный суп, бывает, варишь

А в супе курица лежит

И сердце у тебя дрожит

И ты ей говоришь: Товарищь! —

Тамбовский волк тебе товарищ! —

И губы у нее дрожат

Мне имя есть Анавелах

И жаркий аравийский прах —

Мне товарищ

Дмитрий Александрович Пригов — именно так, с отчеством, он предпочитал подписываться — наверное, самый известный русский концептуалист. Его сочинения лучше всего изданы (собрание сочинений в пяти томах), выставки его художественных работ проходят в ведущих музеях, ему регулярно посвящаются научные конференции, книги и статьи. Действительно, среди русских поэтов второй половины ХХ века это одна из наиболее заметных и противоречивых фигур. Как и авангардисты начала века, Пригов пытался устранить разрыв между литературой, изобразительным искусством и жизнью. Однако если в историческом авангарде это превращало художника в героя, вызывающего на сражение весь остальной мир, то в концептуализме Пригова художник — своего рода аскет, впитывающий и перерабатывающий все сигналы мира и с помощью тяжелого повседневного труда превращающий их в искусство. Такой труд сам Пригов называл промыслом, и уже в этом определении скрыта непременная для него насмешка: все его творчество одновременно и серьезно, и шутливо, и утверждает некую истину, и насмехается над ней.

Количество произведений Пригова огромно: тысячи стихов (он стремился написать больше всех русских поэтов, вместе взятых), несколько романов, эссе, пьесы, рисунки, картины, перформансы. Вернее всего было бы рассматривать их вместе — как Gesamtkunstwerk, произведение искусства, включающее в себя все другие виды искусств.

В середине 1980-х годов появились стихи о Милицанере, воспринимавшиеся как тотальная ирония над советской действительностью. Пригов работал с официальной советской речью, которую его современники-интеллектуалы чаще всего презирали: будто за ритуальными формулами и шаблонами скрывался какой-то смысл.

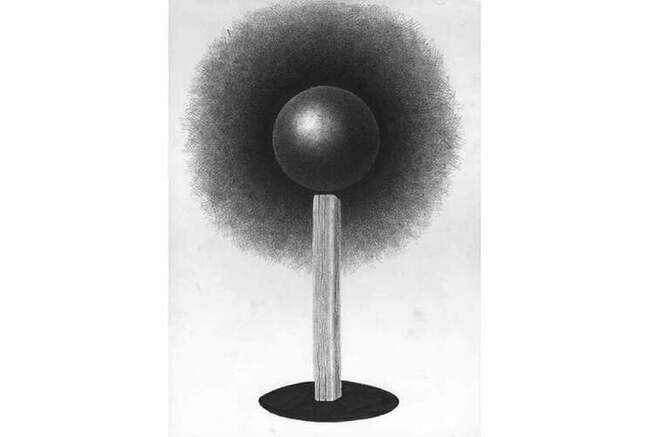

Рисунок Дмитрия Александровича Пригова Иллюстрация из сборника статей «Пригов и концептуализм». Москва, 2014 год.

Рисунок Дмитрия Александровича Пригова Иллюстрация из сборника статей «Пригов и концептуализм». Москва, 2014 год.

В процитированном стихотворении в бытовую ситуацию вторгается официальная речь и тут же меняет обыденную реальность. Обращение к курице («товарищь») влечет за собой ответ-фразеологизм: «Тамбовский волк тебе товарищ». Курица говорит «дрожащими» губами (хотя губ у птиц не бывает). При этом остается непонятным, кто такой Авеналах (имя составлено из половин древнееврейского имени Авенир, «отец света», и арабского «Аллах» и напоминает имена средневековых демонов), при чем здесь «аравийский прах» и к каким последствиям приведет общение героя с мертвой курицей.

В этом стихотворении можно увидеть и иронию над расхожими, лишившимися смысла выражениями, и над человеком, который не задумываясь использует их. Абсурдное и бессмысленное выражение меняет мир непредсказуемым образом, а границы между предметами и явлениями размываются. В рамках привычного языка и рутинной реальности Пригов обнаруживает присутствие потустороннего мира, и курица из супа, обернувшаяся древним демоном, намекает читателю на то, что с языком стоит быть поаккуратнее.

Всеволод Некрасов 1934–2009

ну и ну

и я живу

правда правдастранно странно

а когда

тогда

и ну

и ну и ну

и ну и ну

ну ну

ну ну

ну и

ну и

ладно

Всеволод Некрасов — старший из поэтов в этой подборке: он начинал еще в 1950-е годы как участник Лианозовской группы , выработавшей многие приемы, позднее взятые концептуалистами на вооружение (использование раскавыченных цитат, буквальное прочтение пропагандистских штампов и многое другое). Если в 1980-е годы стихи Некрасова и концептуалистов появлялись в одних и тех же журналах, то в 1990-е он резко критиковал их.

Эрик Булатов. Эскиз картины «Я живу, я вижу». 1991 год

Эрик Булатов. Эскиз картины «Я живу, я вижу». 1991 год

Поэзия Некрасова почти всегда состоит из служебных слов и многочисленных повторов. В чем-то его стихи напоминают творчество шестидесятников — прежде всего, Булата Окуджавы, которого Некрасов очень ценил. То же разочарование в социальных утопиях ХХ века, сосредоточенность на личных переживаниях, желание одиночества и уединения. И все же стихи Некрасова совсем другие: оставив темы и интонацию поэзии 1960-х годов, он убирает оттуда все, с его точки зрения, лишнее: ритм, размер, риторику, а иногда и слова.

В стихотворении, приведенном выше, обычное поэтическое размышление о скоротечности жизни сведено к набору служебных слов. Полнозначное слово здесь только «живу», и поэту его хватает, чтобы задать тему. Развивает же он ее при помощи нанизанных друг за другом «ну и ну», передающих сбивчивость и прерывистость размышления о жизни.

Лев Рубинштейн р. 1947

Появление героя

1.

Ну что я вам могу сказать?

2.

Он что-то знает, но молчит.

3.

Не знаю, может, ты и прав.

4.

Он и полезней, и вкусней.

5.

У первого вагона в семь.

6.

Там дальше про ученика.

7.

Пойдемте. Я как раз туда.

8.

Ну что, решили что-нибудь?

9.

Сел — и до самого конца.

10.

Послушай, что я написал.

11.

А можно прямо через двор.

12.

Он вам не очень надоел?

13.

А можно завтра — не горит.

14.

Три раза в день перед едой.

15.

Ну, хватит дурака валять!

<…>95.

Ученик пошел в школу. После того как он пришел в школу, он вошел в класс и сел за свою парту. Был урок рисования. Ученик стал рисовать в своем альбоме чашку. Учитель сказал, что рисунок неплохой, и он похвалил ученика за его рисунок. Потом прозвенел звонок, и ученики пошли на перемену. Ученик остался в классе один и стал думать.96.

К ученику на день рождения пришли гости, его одноклассники: две девочки и три мальчика. Угощение состояло из семи кусков бисквитного торта и пяти бутылок напитка «Байкал». Одна девочка съела два куска торта и выпила полторы бутылки воды «Байкал». А один из трех мальчиков на спор выпил всю остальную воду и сказал, что мог бы еще. Торт ребята не доели: остался один целый кусок и один надкусанный. После угощения ребята играли во «мнения» и в «балду». День рождения прошел интересно и весело.

Когда гости разошлись, ученик остался один и стал думать.<…>

106.

Потом он подумал: «Чу! Ветер пробует с вершинами дерев сыграть такую штуку, после которой им не скоро оправиться в то время, как становится все понятней: остановишься — костей не соберешь…»107.

Потом он подумал: «Становясь постепенно все ближе к заветной черте, приобретем ли в лице друг друга в то время, как времена то сужаются, то растягиваются, и уже не поймешь, что когда…»108.

Потом он подумал: «Постепенно становясь все ближе к неопровержимому пределу, пора бы уже, кажется, и взяться за ум в то время, как причины и следствия то и дело меняются местами, и уже не поймешь, где что…»109.

Потом он подумал: «Все ближе постепенно становясь к описываемому рубежу, вдруг как не хватит на последнее усилье в то время, как я пробую ухватиться за ускользающие нити то ли мыслей, то ли воспоминаний и не могу, не могу, не могу…»110.

Потом он надолго задумался.1986

Каждый текст Рубинштейна предполагает своего рода спектакль или перформанс, в рамках которого что-то разыгрывается. У такого текста всегда есть зритель — или, по крайней мере, он подразумевается. Тексты гибридны: стихи смешаны с прозой, а течение речи постоянно прерывается внешними вторжениями, похожими на ремарки в пьесах, — неслучайно один из самых первых текстов называется «Каталог комедийных новшеств».

Эти довольно длинные тексты разбиты на небольшие нумерованные части, набранные на библиотечных карточках: Рубинштейн долго работал в библиотеке. На публичных выступлениях поэта карточки перебирались или бродили по рукам среди слушателей.

Цитируемый здесь текст сокращен в пять раз, но и выбранный отрывок дает представление о структуре всего стихотворения. Оно начинается как поток строчек (всего их 94), написанных четырехстопным ямбом — самым популярным размером русской поэзии. При этом каждая строка подчеркнуто непоэтична: это бытовые фразы, случайно совпавшие с поэтическим ритмом. Автор возвращает их в контекст поэзии, заставляя внимательнее к ним прислушаться, увидев, как сквозь привычные речевые шаблоны говорит сам язык.

Во второй, прозаической части поэмы мы видим размышляющего ученика и можем прочитать его мысли. Они движутся по кругу: ученик постоянно подбирает новые формулировки, и каждый раз они обрываются, чтобы начаться заново (вспомним Всеволода Некрасова). Почему так происходит, подсказывает название поэмы — «Появление героя»: мы видим, как из потоков речи, из общих слов и шаблонных фраз постепенно возникает мыслящий человек, осознающий отличия себя от других. Так из гула голосов рождается личность, нащупывает свое место в мире, постепенно отделяясь от других и становясь собой.

Андрей Монастырский р. 1949

в тебе нет ничего

ни от черного, ни от белого

в тебе нет ничего

возвышенного или униженного

в тебе нет ничего

придуманного мной

в тебе нет ничего

ни от малого, ни от большого

в тебе нет ничего

нужного или ненужного

в тебе нет ничего

касающегося меня

<…>

в тебе нет ничего

ни от жизни, ни от смерти

в тебе нет ничего

законченного или начатого

в тебе нет ничего

найденного мной

в тебе нет ничего

ни от ума, ни от безумия

в тебе нет ничего

доброго или злого

в тебе нет ничего

что есть во мне

Огромная поэма «Поэтический мир», из которой взят этот отрывок, написана в 1976 году, и хотя московский концептуализм еще не оформился в отдельное направление, его характерные черты представлены в этом тексте. Во второй половине 1970-х Андрей Монастырский основывает арт-группу «Коллективные действия». Ее перформансы, так называемые «Поездки за город», напоминают поэтический текст, вынесенный в пространство подмосковной природы: некоторые тексты Монастырского использовались в рамках акций — например, в акции «Лозунг-1977» использована цитата из «Поэтического мира».

Группа «Коллективные действия». Акция «Лозунг-1977». 1977 год

Группа «Коллективные действия». Акция «Лозунг-1977». 1977 год

«Поэтический мир» — это пять книг общим объемом в тысячу строф. По сути, это пейзажная лирика, в которой изображен не мир, а язык, которым можно его описать. В начале каждой главы задается формульная конструкция, которая затем повторяется и варьируется. Поэт монотонно повторяет одни и те же формулы и перечисляет разные предметы, объявляя каждый из них пустым, лишая привычных качеств, монотонно употребляя одни и те же языковые конструкции, и через какое-то время читателю начинает казаться, что окружающий мир лишается смысла.

Тысяча строф поэтического мира не только рассказывает о том, что природа — это, по сути, пустота, но позволяет увидеть ее сквозь язык, ничего не выражающий и, следовательно, прозрачный для взгляда наблюдателя.

Михаил Сухотин р. 1957

Алексеев. Об Алексееве мне нечего сказать.

Кто-то вышел, кто-то, кажется, зашел.

Это Алексеев? Нет, это майский ветерок.

Май. О мае мне нечего сказать.

16. О 16-ти мне нечего сказать.

Вот если бы их было 26

или 28 — еще куда ни шло…

Ход времен. О ходе времен мне нечего сказать.

ВГБИЛ. О ВГБИЛе мне нечего сказать.

Но ведь ВГБИЛ была, и я во ВГБИЛе был,

был и сплыл, а чему быть, тому не миновать.

Бытие. О бытии мне нечего сказать.

Самая суть. О самой сути мне нечего сказать.

Но и в сердечной смуте и в поисках пути

мы говорим, как пишем, пишем, как говорим:

«Алексеев», «16», «ВГБИЛ», «самая суть»…

Cтихи Михаила Сухотина, написанные в 1980-х годах, во многом определили облик русской поэзии, восходящей к концептуализму, но сам он предпочитал держаться от движения в стороне.

Первый заметный цикл стихов Сухотина — «Великаны» (1984–1985), где расхожие сюжеты советской пропаганды вроде истории о 26 бакинских комиссарах или о Сакко и Ванцетти превращаются в фантастические бурлескные поэмы. В следующем цикле, «Центоны и маргиналии» (1985–1995), Сухотин делает подчеркнуто личные заметки на полях канонических текстов (Торы, китайского романа «Путешествие на Запад» и других), чтобы нащупать границу между языком и индивидуальным опытом. Наконец, «Стихи о первой чеченской кампании» (декабрь 1999 — январь 2000), напоминающие журналистское расследование, становятся первым примером новой документальной поэзии, получившей широкое распространение уже в конце 2000-х.

Если Пригову или даже Монастырскому важно было указать на то, что речь представляет собой замкнутую систему, не связанную с миром и человеком, то Сухотин воспринимает механическую и тоталитарную природу речи как данность, с которой надо бороться, чтобы отвоевать у нее пространство свободы для опыта конкретного человека.

Процитированное стихотворение стоит в стороне от больших циклов Сухотина, но в нем представлены все характерные черты его поэзии. Оно напоминает небольшой каталог, в котором находится место и некому Алексееву, и Библиотеке иностранной литературы (ВГБИЛ). Каждое описание предметов составлено из речевых шаблонов («чему быть, тому не миновать»), лишенных смысла знаков советской реальности («26», то есть 26 бакинских комиссаров) и цитат («в сердечной смуте…»). А фраза «О… мне нечего сказать», завершающая каждую строфу, напоминает строфы «Поэтического мира» с их непременным указанием на пустоту внутри вещей. Из этих узнаваемых концептуалистских элементов Сухотин создает текст совсем другого рода — лиричный, в чем-то беззащитный, показывающий, как человек маневрирует между языковыми и идеологическими знаками, стремясь оградить себя от них и вырваться за пределы языковой системы в мир непосредственных переживаний.