Два мемуарных тома Надежды Яковлевны Мандельштам (1899–1980) «Воспоминания» (1970) и особенно «Вторая книга» (1972) до сих пор остаются, как сказал бы Юрий Тынянов, «литературным фактом». Они еще не отошли в область истории литературы: ими зачитываются, их ненавидят, их защищают, в согласии или в полемике с ними пишутся статьи и даже книги. Это неудивительно. Книги мандельштамовской вдовы погружают нас «в гущу отношений, сложнейших, часто непонятных, требующих серьезного исторического и нравственного изучения», как писал по отчасти сходному поводу выдающийся историк Натан Эйдельман.

1. О дешевых киевских розах и фруктообразных фаллосах

«Марджанов ставил пьесу испанского классика: деревня взбунтовалась против сеньора, потому что он нарушил старинные права. Народ побеждает, женщины вздымают руки над головами и ритмически поводят боками, актеры кричат хором: „Вся власть советам“, а зрительный зал ревет от восторга. Для апофеоза художник Исаак Рабинович придумал неслыханное изобилие: через всю сцену протягивалась гирлянда бутафорских фруктов, овощей, рыбьих и птичьих тушек подозрительно фаллического вида. Овация нарастала. Исаак выходил раскланиваться. Он вел за руку двух своих помощниц: одна была я, другая — моя подруга Витя, служившая раньше подмалевком у Экстер. Это мы с Витей раскрашивали фруктообразные фаллосы, уточняя форму, халтурно сделанную в бутафорской. Нас забрасывали грудами дешевых киевских роз, и мы выходили из театра с огромными охапками, а по дороге домой розы теряли бледные лепестки, но бутоны, к счастью, сохранялись».

«Вторая книга»

Надежда Хазина. Киев, 1910-е годы

Надежда Хазина. Киев, 1910-е годы

Надежда Мандельштам не очень любила вспоминать первые девятнадцать лет своей жизни — для большинства читателей ее биография начинается со дня встречи с поэтом. Между тем детство и юность Надежды Яковлевны Хазиной были весьма насыщены событиями. Родилась она в Саратове в семье крещеного еврея. Потом Хазины переехали в Киев, где девочка получила гимназическое образование. Революция застала ее студенткой юридического факультета Киевского университета Святого Владимира, однако настоящим увлечением Надежды Хазиной в это время стала живопись. Она поступила в художественную студию одной из великих «амазонок русского авангарда» Александры Экстер и вместе со своими товарищами участвовала в оформлении спектакля по пьесе Лопе де Веги «Фуэнте Овехуна» («Овечий источник»). Постановку осуществил режиссер Константин Марджанов (Котэ Марджанишвили).

После встречи с Мандельштамом Надежда Яковлевна почти забросила занятия живописью. Однако в 1958 году она не без гордости писала художнику Роберту Фальку: «Нужен ли профессиональный разговор? — я им владею, но не в этом дело. Живопись, как и всякое искусство, — это высшее выражение себя в отношении к времени и людям».

2. О первой встрече с Мандельштамом

«По вечерам мы собирались в „Хламе“ — ночном клубе художников, литераторов, артистов, музыкантов. „Хлам“ помещался в подвале главной гостиницы города, куда поселили приехавших из Харькова правителей второго и третьего ранга. Мандельштаму удалось пристроиться в их поезде, и ему по недоразумению отвели отличный номер в той же гостинице. В первый же вечер он появился в „Хламе“, и мы легко и бездумно сошлись. Своей датой мы считали первое мая девятнадцатого года, хотя потом нам пришлось жить в разлуке полтора года. В тот период мы и не чувствовали себя связанными, но уже тогда в нас обоих проявились два свойства, сохранившиеся на всю жизнь: легкость и сознание обреченности».

«Вторая книга»

Осип Мандельштам. 1923 год

Осип Мандельштам. 1923 год

Свидетелем первой — состоявшейся в Киеве — встречи поэта с Надеждой Хазиной стал известный литературный критик и малоизвестный стихотворец Александр Дейч, который тогда же записал в дневнике:

«Неожиданно вошел О[сип] Манд[ельштам] и сразу направился к нам. Я по близорукости сначала не узнал его, но он представился: „Осип Мандельштам приветствует прекрасных киевлянок (поклон в сторону Нади Х[азиной]), прекрасных киевлян (общий поклон)“. Оживленная беседа. <…> Попросили его почитать стихи — охотно согласился. Читал с закрытыми глазами, плыл по ритмам… Открывая глаза, смотрел только на Надю Х.».

Меньше чем через месяц, 23 мая 1919 года, Дейч внес в дневник еще одну запись, касающуюся Мандельштама и Надежды Хазиной: «Польская кофейня на паях. <…> Появилась явно влюбленная пара — Надя Х. и О. М. Она с большим букетом водяных лилий, видно, были на днепровских затонах…»

Мандельштам спешно покинул Киев в конце августа — начале сентября 1919 года. А 5 декабря он в любовной тоске писал Надежде Хазиной из Феодосии:

«Молю Бога, чтобы ты услышала, что я скажу: детка моя, я без тебя не могу и не хочу, ты вся моя радость, ты родная моя, это для меня просто как Божий день. Ты мне сделалась до того родной, что все время я говорю с тобой, зову тебя, жалуюсь тебе. <…>

Надюша! Если бы сейчас ты объявилась здесь — я бы от радости заплакал. Звереныш мой, прости меня! Дай лобик твой поцеловать — выпуклый детский лобик! Дочка моя, сестра моя, я улыбаюсь твоей улыбкой и голос твой слышу в тишине. <…>

<…> Не могу себе простить, что уехал без тебя. До свиданья, друг! Да хранит тебя Бог! Детка моя! До свиданья!

Твой О. М.: „уродец“».

Однако приехал в Киев и окончательно забрал Надежду Яковлевну с собой Мандельштам лишь в марте 1921 года.

3. О синей в белую полоску пижаме

«В воспоминаниях Одоевцевой я прочла, будто я ходила в костюме Мандельштама и накормила гостя [Георгия Иванова] отличным обедом. Кто из них врет, я не знаю, но думаю, что Иванов застал меня в пижаме. У меня была — синяя в белую полоску. В Петербурге еще не знали пижам, и у меня там несколько раз спрашивали: „Это у вас в Москве так ходят?..“»

«Вторая книга»

Надежда Хазина. 1920 год

Надежда Хазина. 1920 год

Вслед за Анной Ахматовой в свои поздние годы Надежда Яковлевна неустанно и яростно разоблачала мемуаристов-эмигрантов, осмеливавшихся вспоминать о Мандельштаме, Гумилеве, самой Ахматовой… Особенно досталось супружеской паре — Георгию Иванову и Ирине Одоевцевой, которая, между прочим, в книге «На берегах Невы» (1988) со слов Иванова написала о Надежде Мандельштам чрезвычайно доброжелательно, хотя и не без мягкой иронии:

«Дверь открывается. Но в комнату входит не жена Мандельштама, а молодой человек. В коричневом костюме. Коротко остриженный. С папиросой в зубах. Он решительно и быстро подходит к Георгию Иванову и протягивает ему руку.

— Здравствуйте, Жорж! Я вас сразу узнала. Ося вас правильно описал — блестящий санктпетербуржец.

Георгий Иванов смотрит на нее растерянно, не зная, можно ли поцеловать протянутую руку.

Он еще никогда не видел женщин в мужском костюме. В те дни это было совершенно немыслимо. Только через много лет Марлен Дитрих ввела моду на мужские костюмы. Но, оказывается, первой женщиной в штанах была не она, а жена Мандельштама. Не Марлен Дитрих, а Надежда Мандельштам произвела революцию в женском гардеробе. Но, не в пример Марлен Дитрих, славы это ей не принесло».

Пусть мужской костюм лишь померещился Георгию Иванову, но и появление женщины перед незнакомым мужчиной в пижаме по тем временам воспринималось как неслыханная экстравагантность. Бытовое поведение Надежды Яковлевны и в молодости, и в старости отличалось революционной смелостью. Смертельно обиженная на вдову Мандельштама Эмма Герштейн даже вспоминала о большой роли, которую «в этом доме играл культ уродства. Целая система обыгрывания своих физических недостатков порождала особую свободу общения, объединяющую всех бывающих здесь». Вероятно, именно отсюда и подпись «Твой О. М.: „уродец“» в выше процитированном письме Мандельштама.

4. О дружбе с Ахматовой и «большом сюсюке»

«До встречи в Царском я с Ахматовой была еще мало знакома. Мандельштам водил меня к ней раза два, о чем я расскажу попозже, да еще раз она приходила к нам на Морскую — осенью 24 года, когда мы только переехали из Москвы. Она застала меня одну — Мандельштам поехал в Москву за мебелью. Я была в той самой полосатой пижаме, которую Георгий Иванов принял за мужской костюм, и вдруг хватилась, что у меня нет папирос. Мне не захотелось переодеваться, чтобы выбежать на улицу, и я послала за папиросами ее: „Сбегайте, Анна Андреевна, а я пока поставлю чай…“ Она навеки запомнила этот случай и в Ташкенте рассказывала всем, как я с ней обращалась: „И я побежала, как послушная телка…“ Ей надоел „большой сюсюк“ женщин-читательниц, устраивавших вокруг нее сентиментальный балаган, но она так к нему привыкла, что не могла забыть, как ее послали за папиросами».

«Вторая книга»

Анна Ахматова, Надежда Мандельштам, Любовь Стенич-Большинцова, Эмма Герштейн. День рождения Анны Ахматовой. Около 23 июня 1965 года

Анна Ахматова, Надежда Мандельштам, Любовь Стенич-Большинцова, Эмма Герштейн. День рождения Анны Ахматовой. Около 23 июня 1965 года

Дружба с Ахматовой стала вторым важнейшим событием в жизни Надежды Яковлевны после встречи и союза с Мандельштамом. 27 декабря 1963 года, в день двадцатипятилетия со дня смерти Осипа Эмильевича, Ахматова писала его вдове: «Думали ли мы с Вами, что доживем до сегодняшнего Дня — Дня слез и Славы». Надежда Яковлевна отвечала:

«Понимает ли мой старый друг Анна Андреевна, Ануш, Аничка, Анюта, что без ее дружбы я никогда не дожила бы до этой печальной и хорошей годовщины — двадцатипятилетия. Конечно, понимает. Ведь все было так наглядно.

В этой жизни меня удержала только вера в Вас и в Осю. В поэзию и в ее таинственную силу».

Нельзя, впрочем, не отметить, что со временем, после смерти Ахматовой, Надежда Яковлевна не то что пересмотрела свое к ней отношение, но начала по-новому рассказывать и писать о том стиле и тоне, в котором она общалась с автором «Поэмы без героя». Это вызвало неудовольствие младших ахматовских друзей, вылившееся в «эпиграмму в прозе» (по характеристике Сергея Аверинцева) в мемуарной книге Анатолия Наймана:

«Ахматова представлена капризной, потерявшей чувство реальности старухой. Тут правда только — старуха, остальное возможно в результате фраз типа: „в ответ на слова Ахматовой я только рассмеялась“ — вещи невероятной при бывшей в действительности иерархии отношений. Мне кажется, что, начав со снижения „бытом“ образов Мандельштама и Ахматовой, Надежда Яковлевна в последние годы искренне верила, что превосходила обоих умом и немного уступала, если вообще уступала, талантом».

5. О запоминании стихов

«На террасе он диктовал мне „Шум времени“, точнее, то, что стало потом „Шумом времени“. Он диктовал кусками, главку приблизительно в раз. Перед сеансом диктовки он часто уходил один погулять — на час, а то и на два. Возвращался напряженный, злой, требовал, чтобы я скорее чинила карандаши и записывала. Первые фразы он диктовал так быстро, словно помнил их наизусть, и я еле успевала их записывать. Потом темп замедлялся, но я часто путалась в длинных периодах. Он никак не мог понять, как это я не запоминаю с одного раза целого предложения, а я тогда же поймала его на том, что он иногда забывает произнести слово, а то и несколько слов, но уверен, что я их услышала и без звука. „Ты что, не слышишь, что без этого не держится?“ — упрекал он меня. Я отругивалась: „Ты думаешь, что я у тебя в голове сижу и твои мысли читаю… Дурак, дурак, дурак…“ На дурака он сердился, а мне подносил „идиотку“. Я визжала, а он оправдывался, что это прекрасное древнегреческое слово. Дурак, дурак, дурак — да еще древнегреческий…»

«Вторая книга»

Фрагмент групповой фотографии. Осип и Надежда Мандельштам перед отъездом из Воронежа. 1937 год

Фрагмент групповой фотографии. Осип и Надежда Мандельштам перед отъездом из Воронежа. 1937 год

Не только прозаический «Шум времени», но и большинство стихотворений позднего Мандельштама были записаны Надеждой Яковлевной под его диктовку. После этого поэт просматривал их и иногда вносил поправки. А некоторые мандельштамовские тексты, например его крамольную «Четвертую прозу» (1929–1930), Надежда Яковлевна выучила наизусть, поскольку хранить записанный текст дома Мандельштамы не решались.

С февраля 1939 года Надежда Яковлевна была уже твердо уверена в том, что Мандельштам умер в лагере. Отныне едва ли не единственным смыслом ее существования стало сбережение неопубликованных произведений мужа. Михаил Поливанов вспоминал: «Стихи и прозу она твердила наизусть, не доверяя своим тайным хранениям, а некоторые — как стихотворение о Сталине, но не только его — не смея даже записать». Поэтому не должны удивлять панические строки из письма Надежды Яковлевны к близкому другу семьи Борису Кузину от 14 января 1940 года: «Борис, я начинаю забывать стихи. Последние дни я их как раз вспоминала. Очень мучительно. А некоторых я не могу вспомнить. И счет не сходится — нескольких просто не хватает — выпали».

Только после издания в 1964 году двух томов американского собрания сочинений Мандельштама под редакцией Глеба Струве и Бориса Филиппова Надежда Яковлевна смогла вздохнуть относительно спокойно. Казавшаяся ей почти безнадежной миссия была вопреки всему выполнена — поздние мандельштамовские произведения обрели наконец читателя, и с этим уже никто ничего и никогда не смог бы поделать.

6. О диких эротических мемуарах

«Перед смертью Ольга надиктовала мужу, знавшему русский язык, дикие эротические мемуары. Страничка, посвященная нашей драме, полна ненависти и ко мне, и к Мандельштаму. Тон, которым написана эта страничка, скорее вызывает в памяти голос ее матери, чем ту девочку, которая приходила ко мне плакать и отбирать Мандельштама. В своих мемуарах она сводит счеты, и только одна фраза Мандельштама про извозчиков („извозчик — друг человека“) показывает, что она все-таки что-то заметила и запомнила о смешном человеке, который жаловался в стихах, что „жизнь упала, как зарница, как в стакан воды ресница, изолгавшись на корню“…»

«Вторая книга»

Ольга Ваксель

Ольга Ваксель

Речь в этом фрагменте идет о самой тяжелой любовной драме в семейной жизни Осипа и Надежды Мандельштамов, разыгравшейся в январе — середине марта 1925 года. Тогда у них начала бывать юная «ослепительная красавица» (по характеристике Ахматовой) Ольга Ваксель, которой поэт не на шутку увлекся и даже втайне от жены писал стихи:

Жизнь упала, как зарница,

Как в стакан воды ресница,

Изолгавшись на корню,

Никого я не виню…

История кончилась разрывом Мандельштама с Ваксель. «Дикие эротические мемуары», которые Ольга незадолго до своего самоубийства надиктовала мужу — норвежскому дипломату Христану-Иергенсу Винстендалю, полны вовсе не злобой, а сочувствием и симпатией к Надежде Яковлевне:

«Он повел меня к своей жене (они жили на Морской); она мне понравилась, и с ними я проводила свои досуги. <…> Иногда я оставалась у них ночевать, причем Осипа отправляли спать в гостиную, а я укладывалась спать с Надюшей в одной постели под пестрым гарусным одеялом. Она оказалась немножко лесбиянкой и пыталась меня совратить на этот путь. Но я еще была одинаково холодна как к мужским, так и к женским ласкам. Все было бы очень мило, если бы между супругами не появилось тени. Он еще больше, чем она, начал увлекаться мною. Она ревновала попеременно то меня к нему, то его ко мне. Я, конечно, была всецело на ее стороне, муж ее мне не был нужен ни в какой степени. Я очень уважала его как поэта, но как человек он был довольно слаб и лжив».

Прочитавшая эти мемуары вдова Мандельштама 8 февраля 1967 года в панике писала своему приятелю-драматургу Александру Гладкову: «Все началось по моей вине и дикой распущенности того времени. Подробностей говорить не хочу. Я очень боюсь, что это есть в ее дневнике (надо будет это как-то нейтрализовать)». В итоге записи Ольги Ваксель о Мандельштамах были напечатаны только в 1980 году в нью-йоркском альманахе «Часть речи».

7. О радости не иметь детей

«Хорошо бабушкам, которые возятся с внуками, но я никогда не хотела иметь детей и рада, что у меня их не было. Именно на это у меня хватило ума».

«Вторая книга»

Отец Александр Мень, Вера и Мария Борисовы, Надежда Мандельштам с помощницей. На первом плане слева направо: Виктор Григоренко и Михаил Мень. 1970-е годы

Отец Александр Мень, Вера и Мария Борисовы, Надежда Мандельштам с помощницей. На первом плане слева направо: Виктор Григоренко и Михаил Мень. 1970-е годы

В гостях у Надежды Мандельштам Михаил Левин с дочерью Татьяной. Москва, конец 1970-х годов

В гостях у Надежды Мандельштам Михаил Левин с дочерью Татьяной. Москва, конец 1970-х годов

Очень интересно, хотя и не стопроцентно надежно мемуарное свидетельство Анаиды Худавердян, общавшейся с поэтом и его женой в первой половине июля 1930 года в Армении:

«Супруги Мандельштамы не имели детей, но очень любили и жаждали иметь их. Жена поэта мечтала о сыне. <…> Когда Осип Мандельштам садился за стол работать, она осторожно на цыпочках выходила, прикрывая за собой дверь, манила к себе играющих под окном детей, уводила их подальше, чтобы они „не мешали дяде писать стихи“».

Впрочем, Надежда Яковлевна существенно скорректировала свое высказывание, причем в той же «Второй книге»:

«Вероятно, все же надо иметь детей, чтобы на старости не остаться одной, но я заметила, что и дети далеко не всегда соглашаются возиться с нудными старухами».

8. О спасении архива Мандельштама

«Вчетвером, один за другим, через небольшие промежутки времени, мы вышли из дому — кто с базарной корзинкой в руках, кто просто с кучкой рукописей в кармане. Так мы спасли часть архива. Но какой-то инстинкт подсказал нам, что всего уносить не следует. Мало того, вся куча бумаг так и осталась на полу. „Не трогайте“, — сказала мне Анна Андреевна, когда я открыла сундучок, чтобы спрятать туда эту красноречивую груду бумаг, и я послушалась, сама не зная почему… Попросту я верила в ее чутье…

«Воспоминания»

В тот же день, когда после беготни по городу мы с Анной Андреевной вернулись домой, снова раздался стук, на этот раз довольно деликатный, и я опять впустила незваного гостя. Это был главный ночной чин. Он с удовлетворением поглядел на рукописи, валявшиеся на полу: „А вы еще даже не прибирали“, — и тут же приступил к вторичному обыску. На этот раз он явился один, интересовался только сундучком, а в нем только рукописями стихов; на прозу он даже не глядел. Узнав о вторичном обыске, Евгений Яковлевич, самый сдержанный и молчаливый человек на свете, насупился и сказал: „Если они явятся еще раз, они уведут вас обеих с собой“».

Осип Мандельштам после ареста. 17 мая 1934 года

Осип Мандельштам после ареста. 17 мая 1934 года

В середине мая 1934 года Мандельштам был арестован в своей московской квартире (Нащокинский переулок, 3; дом не сохранился). По совпадению в это время у Осипа Эмильевича и Надежды Яковлевны гостила приехавшая из Ленинграда Ахматова. После ареста жена поэта спешно связалась с двумя самыми близкими и надежными людьми — своим братом Евгением Яковлевичем и Эммой Григорьевной Герштейн, и вчетвером они спасли от изъятия и последующего уничтожения неопубликованные тексты Мандельштама. Впоследствии взаимоотношения Надежды Мандельштам с Эммой Герштейн непоправимо испортились, и на инвективы во «Второй книге» уже после смерти Надежды Яковлевны Герштейн ответила посвященными ей желчными страницами своих «Мемуаров». Нам же остается лишь присоединиться к Сергею Аверинцеву, который очень уместно напомнил современным читателям о героическом спасении рукописей поэта Надеждой Яковлевной и Эммой Григорьевной и сопроводил свой рассказ следующим резюме:

«Вы понимаете — там, в тот час они были вместе; а нас там не было. <…> И я, тогда еще не родившийся, кто я такой, чтобы принимать сторону одной из них против другой? От души прилагаю к себе самому ахматовскую формулу: „Его здесь не стояло“».

9. О Бродском

«В толпе, хоронившей Ахматову, был еще один по-настоящему осиротевший человек — Иосиф Бродский. Среди друзей „последнего призыва“, скрасивших последние годы Ахматовой, он глубже, честнее и бескорыстнее всех относился к ней. Я думаю, что Ахматова переоценила его как поэта — ей до ужаса хотелось, чтобы ниточка поэтической традиции не прервалась. Вдруг она вообразила, что снова, как в молодости, окружена поэтами и опять заваривается то самое, что было в десятых годах. Ей даже мерещилось, что все в нее влюблены, то есть вернулась болезнь ее молодости. В старости, как я убедилась, люди действительно обретают черты, свойственные им в молодые годы (не потому ли, что ослабевает самоконтроль?). Со мной этого как будто еще не произошло. И все же прекрасно, что нашлись мальчишки, искренно любившие безумную, неистовую и блистательную старуху, все зрелые годы прожившую среди чужого племени в чудовищном одиночестве, а на старости обретшую круг друзей, лучшим из которых был Бродский».

«Вторая книга»

Похороны Анны Ахматовой. 10 марта 1966 года

Похороны Анны Ахматовой. 10 марта 1966 года

Иосиф Бродский впервые увидел Надежду Мандельштам зимой 1962 года. По совету Ахматовой он вместе с Анатолием Найманом посетил Надежду Яковлевну в Пскове: вдова поэта тогда жила там и преподавала английский язык в местном пединституте. С тех пор и до своего отъезда из СССР Бродский регулярно встречался и разговаривал с Надеждой Яковлевной. У поэта хватило великодушия и вкуса не обидеться на недооценку автором «Второй книги» его стихов или по крайней мере не пустить обиду в поминальное слово о Надежде Яковлевне. «…Эти книги растолковали сознание русского народа» — такую роль отвел Бродский мемуарам Надежды Яковлевны Мандельштам в истории литературы и общественной мысли ХХ века.

10. О смерти

«Ося, родной, далекий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память.

«Вторая книга»

Осюша — наша детская с тобой жизнь — какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю. Кому показать, если увижу тучу?

Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома-кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом и его едят вдвоем? И последняя зима в Воронеже, наша счастливая нищета и стихи. Я помню, мы шли из бани, купив не то яйца, не то сосиски. Ехал воз с сеном. Было еще холодно, и я мерзла в своей куртке (так ли нам предстоит мерзнуть: я знаю, как тебе холодно). И я запомнила этот день: я ясно до боли поняла, что эта зима, эти дни, эти беды — это лучшее и последнее счастье, которое выпало на нашу долю.

Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка — тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой слепой поводырь…

Мы как слепые щенята тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И твоя бедная горячешная голова и все безумие, с которым мы прожигали наши дни. Какое это было счастье — и как мы всегда знали, что именно это счастье.

Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному — одной. Для нас ли — неразлучных — эта участь? Мы ли — щенята, дети — ты ли — ангел — ее заслужил? И дальше идет все. Я не знаю ничего. Но я знаю все, и каждый день твой и час, как в бреду, — мне очевиден и ясен.

Ты приходил ко мне каждую ночь во сне, и я все спрашивала, что случилось, и ты не отвечал.

Последний сон: я покупаю в грязном буфете грязной гостиницы какую-то еду. Со мной были какие-то совсем чужие люди, и, купив, я поняла, что не знаю, куда нести всё это добро, потому что не знаю, где ты.

Проснувшись, сказала Шуре: Ося умер. Не знаю, жив ли ты, но с того дня я потеряла твой след. Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня? Знаешь ли, как люблю? Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе… Ты всегда со мной, и я — дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, — я плачу, я плачу, я плачу.

Это я — Надя. Где ты? Прощай. Надя»

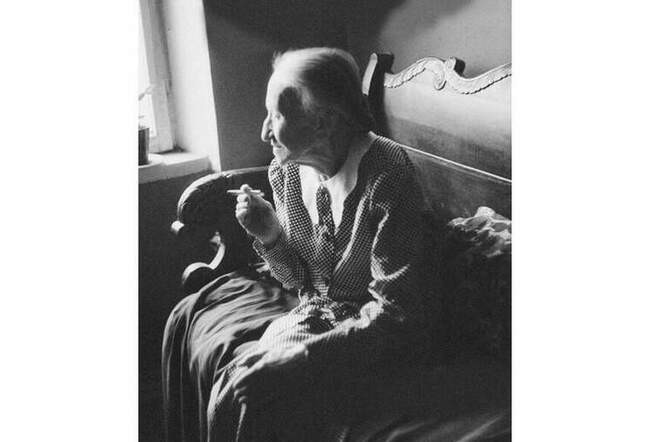

Надежда Мандельштам. 1979 год

Надежда Мандельштам. 1979 год

Это письмо датируется 22 октября 1938 года. До настоящей, фактической смерти поэта оставалось еще чуть больше двух месяцев — Мандельштам умер 27 декабря 1938 в пересыльном лагере во Владивостоке.

Письмо было отправлено адресату, и им завершается «Вторая книга», впервые вышедшая в Париже в 1972 году в издательстве YМСА-Press. На Западе оба тома мемуаров Надежды Яковлевны имели и имеют едва ли не больший успех, чем мандельштамовские стихи, что понятно: прозу переводить и понимать гораздо проще, чем поэзию, тем более поэзию Мандельштама. Свидетельством огромной популярности «Второй книги», кроме многочисленных переводов на разные языки, может послужить и то обстоятельство, что уже при жизни Надежды Яковлевны она была переиздана тем же YМСА-Press в 1978 году. Юрий Табак рассказывает: «Бесконечно работоспособная Надежда Яковлевна, получив напечатанные в Париже воспоминания, легла в постель и заявила, что свой долг выполнила и хочет „к Оське“. С тех пор и до самой смерти она почти не вставала с кровати».