Нет заявления менее деликатного для истории искусств и одновременно более очевидного, нежели утверждение, что композиционный сюжет и метафора Голгофы повторяют сюжет и метафору Лаокоона.

Трое распятых (поскольку борьба со змеями заставляет Лаокоона и его сыновей широко раскинуть руки, они выглядят так же, как и прибитые к крестам) – в каждой композиции. Убитый за нежелательные пророчества герой находится в центре группы; смертная мука переносится героем с исключительным достоинством.

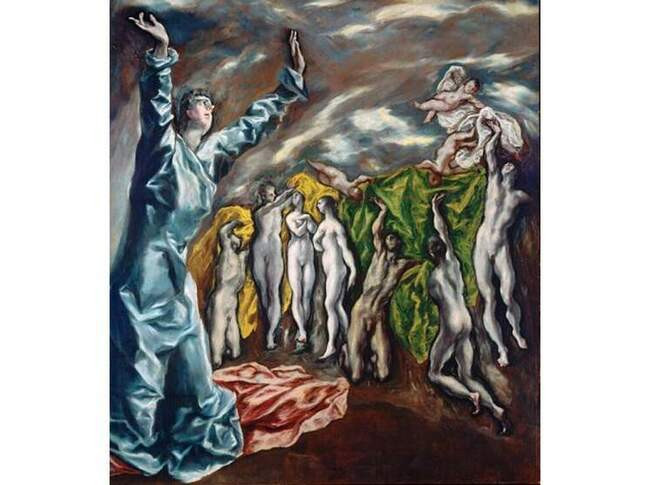

"Лаокоон". 1610-1614 годы

"Лаокоон". 1610-1614 годы

Лаокоон и Голгофа – античная и христианская метафоры встречи с неправедной смертью – столь близки пластически, что, когда Эль Греко взялся за сюжет Лаокоона, он – для меня это представляется бесспорным – имел в виду интерпретацию Голгофы. Эль Греко был художником, посвятившим себя сугубо религиозной живописи: нет ни единой картины, за исключением редких светских портретов (коих совсем немного, к тому же если он писал портреты, то прежде всего духовных лиц), не посвящённой Христу. Вообразить, что перед смертью он берётся за языческий сюжет, невозможно; это не укладывается в строй мыслей художника.

К сюжету, взятому из поэмы Вергилия, художник обратился ради сугубо христианской проповеди – или того, как он понимал христианское искусство. Саму скульптуру «Лаокоон и его сыновья» он видел в Ватикане (именно во время этих визитов в Рим он пренебрежительно отозвался о героике Микеланджело), но, вероятно, чтение «Энеиды» усугубило эффект.

Вторая книга «Энеиды» рассказывает, как жрец Нептуна Лаокоон пытался воспрепятствовать тому, чтобы деревянного коня поместить внутрь крепостных стен:

Тевкры, не верьте коню:

обман в нём некий таится!

Чем бы он ни был, страшусь

и дары приносящих данайцев.

Разум сограждан, однако, был ослеплён. Далее произошло вот что:

Вдруг по глади морской, изгибая кольцами тело,

Две огромных змеи

(и рассказывать страшно об этом)

К нам с Тенедоса плывут и стремятся

к берегу вместе…

…Мы, без кровинки в лице, разбежались.

Змеи же прямо

К Лаокоонту ползут и двоих сыновей его, прежде

В страшных объятьях сдавив, оплетают

тонкие члены,

Бедную плоть терзают, язвят, разрывают зубами;

К ним отец на помощь спешит, копьём потрясая, –

Гады хватают его и огромными кольцами

вяжут…

…Яд и чёрная кровь повязки жреца заливает,

Вопль, повергающий в дрожь, до звёзд подъемлет

несчастный.

Здесь уместно сказать, что в скульптуре Лаокоон не кричит, переносит муки молча. С усилием, но молча. Прорицатель Лаокоон был жрецом бога Нептуна (Посейдона), и однако именно от Нептуна, из моря, приплыли чудовищные змеи. То есть не только греки оказались коварными, но предали даже сами боги, обманули своего жреца – защиты ему ждать неоткуда. То же обречённое чувство богооставленности, которое появляется даже у Иисуса на кресте на горе Голгофе, властвует и в сюжете Лаокоона. В чём пафос скульптуры? В борьбе со злом? Но Лаокоон борется не с роком – змей ему не победить; пафос этой скульптуры в сопротивлении вопреки всему, в безнадёжном сопротивлении. Греки обманули троянцев; бог, которому служил, предал; сограждане отвернулись. Жрец Лаокоон сопротивляется последним усилием бытия – сопротивляется всему своему бытию.

Сирано де Бержерак, великий французский экзистенциалист XVII века, в последнем монологе (по версии Ростана) говорит:

Я знаю, что меня сломает ваша сила,

Я знаю, что меня ждёт страшная могила.

Вы одолеете меня, я сознаюсь!

Но всё-таки я бьюсь, я бьюсь, я бьюсь!

В этом и значение мраморной фигуры Лаокоона – в обречённом сопротивлении. Эта скульптура, собственно говоря, есть первое произведение экзистенциальной философии. В той мере, в какой Эль Греко соотнёс греческий стоицизм (экзистенциализм) с христианством, сравнил миф о Лаокооне и сюжет Голгофы – а тем самым, через историю Лаокоона, увидел и Христа покинутым борцом, вопреки всему сопротивляющимся небытию, – в этой степени Эль Греко является философом-экзистенциалистом, предшественником Ясперса или Бубера.

Центральным положением философии «пограничной ситуации» (пользуясь термином Ясперса) является то, что только через факт безнадёжного сопротивления человек возвращает себе утраченную связь с Творцом, который его покинул, – и в акте противостояния, совершая свой подвиг в одиночку, человек делается богоравным. Эта позиция − равенство с богом в сопротивлении божественному равнодушию – очень характерна для греческой мифологии.

Прометеевская яростная фраза «по правде, всех богов я ненавижу» (см. Эсхил, «Прометей прикованный») могла бы звучать и в устах Гектора, идущего в бой вопреки фатуму, и в устах Ореста, принимающего свой чёрный жребий, и в устах Гекубы, приговорённой ахейцами (то есть богами, руководящими ахейцами) к поруганию. Разумеется, так мог бы сказать и Лаокоон. Способность к протесту трансформируется в густое вещество сопротивляющегося доктрине созидания – в этот момент униженный, но восставший обретает бесконечную свободу, равную свободе божественной. Я сопротивляюсь – следовательно, я творю. Согласно Эсхилу, Прометей говорит Гермесу, посланцу богов, так: «Знай хорошо, что я б не променял своих скорбей на рабское служенье». (Замечу в скобках, что великий пример восставшего человека – Карл Маркс любил эту драму Эсхила и даже в своей юношеской диссертации сделал её отправным пунктом.)

Сказанное прямо относится к Микеланджело, художнику экзистенциальному, великому философу-экзистенциалисту. К живописцу Эль Греко пафос богоборчества не относится вовсе: Эль Греко не был богоборческим художником, он для этого был слишком воцерковлённым, слишком благостно верующим; он не имел склонности к сопротивлению (во всяком случае, не демонстрировал сопротивления); и борцом он в принципе не был тоже. Это не умаляет сделанного, однако приписывать художнику лаокооновские страсти борьбы – странно. Картина «Лаокоон» вообще написана не про борьбу.

Перед нами – об этом картина – Лаокоон поверженный.

Это крайне необычная трактовка сюжета.

Жреца Лаокоона и его детей принято представлять героями, мужественно встретившими рок ради той правды, что они выкрикнули людям. Это стоики, отдающие жизнь во имя других, во имя спасения отчизны. Фактически из этой скульптурной группы, пусть опосредованно, вышли все последующие произведения, фронтально представляющие нам героев, готовых отдать жизнь ради идеи: «Граждане Кале», «Восставший раб» да и все парковые памятники несгибаемым солдатам – всё это суть реплики на «Лаокоона».

Но Эль Греко не написал никакой борьбы. Он написал полное поражение. Художник изобразил скульптурную группу «Лаокоон» опрокинутой, словно неодолимые силы сбили, сломали статуи. Причём центральная фигура, сам жрец Лаокоон, упал на спину, сохранив ту же позу, в которой его изваяли греческие мастера, его лицо выражает растерянность и ужас неизбежной гибели. Если длить аналогию с Голгофой, а длить её необходимо, поскольку человек, написавший сотни раз Распятие, не может не думать о Распятии, когда пишет жреца, раскинувшего руки, то приходится сказать, что Эль Греко перед смертью написал растерянного, поверженного Иисуса.

"Снятие пятой печати". 1608-1614 годы. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

"Снятие пятой печати". 1608-1614 годы. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

И это самое интересное в данной, предсмертной картине художника. Подобно его позднему автопортрету, с которого смотрит сломленный, спрятавшийся в себя старик; подобно неистовой грозе в Толедо, которая показывает власть стихии над городом; подобно почти безнадёжному «Снятию пятой печати» с робкими, бесплотными праведниками, молящими о справедливости тёмное небо, – и эта картина тоже оставляет чувство безнадёжного прощания.

Это столь же безнадёжная предсмертная реплика, как предсмертные «Вороны над полем пшеницы» Ван Гога или мунковский «Автопортрет между часами и кроватью».

Важно то, что в Лаокооне Эль Греко изобразил самого себя, – высказываю это предположение в полной уверенности, что говорю совершенную истину. Достаточно сравнить автопортрет, сделанный в старости, среди апостольского ряда в «Троице» (те же 1610-е годы), или автопортрет из собрания Метрополитен-музея – сравнить оба эти лица с лицом поверженного жреца Лаокоона.

Трагический, апокалиптический сюжет картины делается понятен, едва мы переводим глаз с поверженного пророка на рыжего коня, входящего в город.

Изображён отнюдь не деревянный конь, который, как это явствует из мифов, вкатили, пробив брешь в стене Трои. Изображён живой конь, причём c конкретными характеристиками, конь рыжей масти, а кто сказал, что деревянный конь, изготовленный греками, был гнедым или покрашен в рыжий цвет? Согласно тексту Апокалипсиса, тексту, который Эль Греко знал исключительно хорошо, снятие второй печати сопровождается появлением рыжего коня, который символизирует восстание неправедных на праведных, начало мировой бойни. Рыжий конь, по Апокалипсису, есть знак крови, крови христианских мучеников, коими обильно будет орошена земля.

Указывают на предшественника Эль Греко – Джованни Батисту Фонтану, чью гравюру «Лаокоон» Эль Греко наверняка видел (сделана была на 40 лет раньше эльгрековского «Лаокоона»). На гравюре также изображён живой конь, входящий в ворота Трои. Здесь мы касаемся существенной проблемы − отличия станковой масляной картины на холсте от гравюры, отпечатанной на бумаге. Не говоря о том, что Эль Греко изменил общую композицию, изменил характер самого Лаокоона и всю сцену в целом, следует сказать, что написанное на холсте приобретает иную степень утверждения, нежели рисунок или гравюра. Поместив рыжего коня в центр композиции, Эль Греко заставил всё пространство холста (читай: мира) крутиться вокруг этого знамения. Художник придал частному эпизоду Троянской войны, изображённому Фонтаной, вселенское значение; перед нами финальный эпизод мировой истории; перед нами снятие второй печати.

То, что Апокалипсис тема живописи последних лет, очевидно: одновременно с «Лаокооном» Эль Греко пишет «Снятие пятой печати», то есть молитву праведников о Конце света, о скорейшем Страшном суде. В какой-то степени это желание справедливости, крик о возмездии. И то, что перед смертью истово верующий старик вопиет о возмездии, говорит о многом. Изображены убиенные за слово Божье (ср. с погибшим Лаокооном и сыновьями), которые взывают о справедливости. Нет ни малейших сомнений в том, что картины «Лаокоон», «Снятие пятой печати» образуют единый апокалиптический, предсмертный цикл. Трактованная в этом ключе, история Лаокоона теряет практически всякую связь с античным сюжетом. Эль Греко вообще никогда не рисовал сюжетов из античной мифологии, хотя это и странно для урождённого грека, прожившего на Крите всю молодость и даже ставшего греческим живописцем. Некоторое влияние крито-микенской пластики усердный наблюдатель может найти в эльгрековских фигурах, в пропорции куросов (специальным образом удлинённые тела – ведь фигуры Эль Греко вытянуты не за счёт длинных ног, но за счёт удлинённых торсов, как у куросов) Эль Греко сохранил. Но мифология Древней Греции (шире – античная: греческий художник прожил четыре года в Италии − в Венеции и Риме) не описана им совсем. Скажем, современная Эль Греко французская школа Фонтенбло писала на античные сюжеты бесконечно много, а Эль Греко, который видел оригиналы античных монументов, не создал на эту тему совсем ничего. Видимо, пафос христианства был столь силён (Доменико Теотокопули на родине был иконописцем), что оттеснил языческую мифологию. Предсмертное обращение к греческому сюжету, подобно предсмертному вангоговскому «Воспоминанию о севере», связывает воедино все точки биографии, однако картина, получившаяся в итоге, сугубо христианская.

«Лаокоон» оказался единственным холстом, посвящённым греческим преданиям (или, если ориентироваться на текст, римской эпической

поэзии).

Оставленность Христа художник рисовал не единожды. Характерная вещь – «Снятие одежд с Христа» (1577–1579, Толедо), причём сюжет этот – «срывание одежд» – для Эль Греко приобретал всегда особое значение, поскольку для него скомканная материя есть метафора земного мира.

Небо Эль Греко – это всегда скомканная простыня. Задолго до Люсьена Фройда, последнего из живописцев Европы, который рисовал своих моделей на нарочито скомканном постельном белье, делая грязные простыни основным сюжетом, – за три века до него Эль Греко сделал главным мотивом, сквозной темой своих картин скомканную поверхность.

"Благовещение". 1590-1603 годы. Музей искусств Охары, Курасики

"Благовещение". 1590-1603 годы. Музей искусств Охары, Курасики

Эль Греко вообще не пишет того, что скрывается под тканью, материя не скрывает ничего, это самостоятельная субстанция. Поглядите на длинные тела, парящие в небе. Эти тела практически не знают анатомии: они подобны куклам в сицилийском театре, у которых есть голова и конечности, но само тело отсутствует – голова и руки появляются из пустых рукавов. Главное пластическое содержание картин Эль Греко – это ракурс, переплетение различных векторов движения. Но что удивительно, ракурсным движением мастер наделяет такие в принципе бесформенные объекты, как облака. Как может облако иметь ракурс? Оно же не имеет чётких очертаний, и соответственно по его формам нельзя увидеть перспективные сокращения. Но, однако, Эль Греко поворачивает в ракурсах и облака, и развевающиеся одежды, делая симфонию движений свободных масс главным содержанием картин. Складки ткани – сообразно этому намерению – не затем изображаются, чтобы показать скрытое за складками тело, но затем, чтобы показать ещё одно направление движения цветового потока. Любопытно сравнить гравюры Эль Греко (рисование иглой всегда великолепно показывает костяк живописи) с гравюрами современных ему немцев. Если немецкий мастер (Дюрер или Шонгауэр) каждой линией, каждым штрихом, проведённым по изображаемой ткани, показывает, как круглится объём фигуры, скрытой под материей, то Эль Греко штрихует большие фрагменты фигур, задрапированных в плащи, произвольно – формы под этими одеяниями никакой нет. Эль Греко может нарисовать фигуру – скажем, в «Распятиях» он рисовал нагое тело Спасителя или в «Св. Мартине и нищем» изобразил нагого нищего странника. Но испанскому художнику анатомия вовсе не интересна – в этом смысле он целомудрен. Характерно высказывание о «Страшном суде» Микеланджело. Согласно преданию, Эль Греко предложил сколоть фреску флорентийца и написать более целомудренное произведение. Нет никаких сомнений в том, что вместо анатомического исследования Микеланджело зрители получили бы изобилие различных плащей, развевающихся в смятённых облаках.

Сказать, что Эль Греко пишет не наполненные плотью одежды, − значит сказать, что Эль Греко пишет бесплотность, – не так ли? Впоследствии эту облачную феерию довёл до совершенно ватной и неопределённой субстанции Тьеполо, в случае же Эль Греко бесплотность очень конкретна, остра и угловата. Эль Греко пишет бесплотными не только одежды, но и горы, но и стены – все твёрдые тела у него словно наполнены газом, не имеют каркаса, готовы парить. И данное свойство натуры, лёгкой, хрупкой, подвластной дуновениям и ветрам, заставляет весь мир вздрагивать от любого важного события.

Рваное, комканое небо; рождение, смерть, встреча, объятие – каждое событие такого рода он трактует как вселенский взрыв: облака в разрывах, гудит небосклон, горы сморщились, пространство скомкал вихрь истории.

Ракурсное рисование (то есть такое рисование, когда всякий объект развёрнут в глубину по отношению к взгляду зрителя) – не только для облаков и фигур, но для всякой мелочи; характерное рисование запястья, пальцев, жеста руки – тому наглядное подтверждение. Самая характерная деталь в облике персонажа Эль Греко – это ладонь, в которой средний и безымянный пальцы соединены воедино, а указательный и мизинец отставлены (как на портрете кавалера со шпагой, прижимающего руку к груди). Этот жест (а он встречается почти в каждой фигуре, это типично для эльгрековского запястья) как бы разворачивает пальцы руки, положенной на грудь, вглубь тела, проникая внутрь самого естества – к сердцу, к душе. Это проникающее движение передано простым ракурсным рисованием пальцев, лёгкими касаниями кисти, и в итоге мы видим эту типичную эльгрековскую руку – с твёрдыми и одновременно трепетными перстами, направленными в глубину сущности человека.

Каждое явление, по Эль Греко, – это взрыв; событие частной жизни оборачивается историческим событием Эль Греко – от православия к католицизму, от иконописи к маньеризму через ренессанс, от востока Европы до Запада, от мифологии к христианству.

Лаокоон Эль Греко опрокинут на спину, оставаясь при этом в той же позе, что и его скульптурный прототип. Эль Греко словно бы раскидал скульптурную группу, повалил борющиеся фигуры.

Великими художниками в Европе становились те, кто сочетал в своём творчестве разные культуры и традиции, кто преодолевал время, в том числе и время, отпущенное для жизни. Европейское искусство устанавливает иную связь помимо имперской; главное в европейском искусстве – нарисовать связь распадающегося пространства, но связь духовную.

Эль Греко (Доменико Теотокопули), религиозный художник, работал в то время, когда христианская церковь переживала тяжёлые времена. К обычным невзгодам молодого художника добавились беды общеевропейского масштаба: Греция стала заложницей мусульманского соседства. Третий Рим, к которому относилась и культура православной Греции, пал.

Случилось так, что греческий художник, начинавший работать в византийской традиции иконописи (в новой терминологии − православный иконописец), эмигрировал, стал во второй половине жизни католическим художником, писавшим для католических соборов. В своём обширном завещании, где он назначает душеприказчиком сына Хорхе Мануэля, художник несколько строчек посвятил утверждению своей католической принадлежности. Эволюция по радикальности соответствует той, которую проделал Ван Гог, став из сумрачного протестантского голландского художника ярким французским художником католического Прованса.

Переезды Леонардо и Микеланджело из государства в государство (города Италии в их время были автономными, часто враждебными государствами), смена культурного ландшафта Гольбейном и Пикассо; переезд иудея Шагала из православной социалистической России в католическую капиталистическую Францию; исход художников ХХ века из тоталитарных стран Европы – все эти биографии в той или иной степени схожи с эльгрековской биографией. Всякий крупный европейский гуманист соединял в своём опыте несколько культур, всякий европейский гуманист так или иначе становился странником – по той элементарной причине, что гуманистическое искусство Европы служит людям, а не народам и нациям. Однако в случае Эль Греко путешествия с Востока на Запад, от православия к католичеству, от иконописи к маньеризму обретают характер символа. Кажется, что биография этого художника связала узлом несколько европейских тенденций.

Разумеется, формальный раскол на православие и католицизм лишь зафиксировал то культурное несовпадение, что существовало объективно. Византийская традиция совершенно отлична от той парадигмы западной культуры, в которой Эль Греко работал после тридцати лет. Его манило не католичество, но иная культура, та, в которой (так казалось издалека) явлен синтез искусства и социума.

Доменико Теотокопули приехал в Италию зрелым человеком, умея много, но отказался от восточной традиции письма; брал уроки у Тициана; испытал влияние Тинторетто; его ракурсное рисование – это от венецианцев. Был в Риме, не прижился. Итальянский мир рушился на глазах − так казалось многим. Итальянские художники переезжали из Италии в Фонтенбло к Франциску I. То, чем манила тогда Италия – чудом Кватроченто, волшебной атмосферой гуманистических штудий, угодных и любимых властью, той атмосферой, когда философы и поэты, художники и скульпторы образуют двор просвещённого монарха, а властитель и сам поэт или уж, во всяком случае, ценитель прекрасного, – это чудо растаяло, как дым. Синьории рассыпались, Медичи утратили гуманистический пафос, получив герцогскую корону, а рядом с Венецианской республикой существовала уже не христианская Византия, но Оттоманская держава. Тогда ещё казалось, что всё поправимо, что «чудо Кватроченто» можно спасти – просто взять и перевезти это чудо в другое место, как транспортируют мощи святого, как привозят в суме крестоносца иерусалимскую землю. Ведь все ещё помнили двор Медичи и двор Гонзаги, все помнили Лионелло д’Эсте – это было буквально вчера. Итальянские художники переезжали во Францию, в Фонтенбло, к Франциску I, видя в нём не императора, но очередного патрона, наподобие Лоренцо. Во Франции, в гостях у Франциска, умер Леонардо, затем возникла французская школа Фонтенбло, взлелеянная Франциском игрушка, – первый европейский Баухауз, – где в течение почти что века тщилась создать итальянское Возрождение на французской почве.

Подобно мастерам Баухауза, которые вели формальные эксперименты в то время, как фашистская Европа тоже занималась экспериментированием, а политики заражали толпы националистическими идеями, – так и школа Фонтенбло силилась провести успешное алхимическое упражнение, украшала дворец по лекалам Микеланджело, не замечая того, что реально происходит в мире. Мастера Кватроченто, и прежде всего Микеланджело, чтимый в Фонтенбло как икона, действительно строили тот мир, в котором сами жили, они мир буквально меняли – торопились устроить внешний мир по законам гуманизма, впрочем, как выяснилось, не успели – не сумели изменить мир радикально. Но школа Фонтенбло существовала вне мира вообще, жила в загородном парке, на обочине империи Франциска, и, подобно мастерам Баухауза, мастера Фонтенбло не имели отношения к внешнему миру, не замечали происходящего. В Баухаузе экспериментаторы творили одновременно с постройкой казарм и укрепрайонов во внешнем мире, художники рисовали квадратики и полоски, не отдавая себе отчёта в том, что работают в унисон с военной индустрией; в Баухаузе пытались (по выражению Клее) «приблизиться к корням, минуя надоевшую крону дерева культуры», – и примерно такими же словами рассуждал Геббельс. Но в 30-е годы XX века совпадение было не очевидно.

Так и в начале XVII века итальянские мастера, уезжая во Францию, искренне верили, что, занимаясь отныне сугубо декоративной деятельностью, украшая галереи монарха, они работают в том же ключе, что Микеланджело и Леонардо. Они стали декораторами, но продолжали считать себя строителями. Квази-Кватроченто, экспортированную духовную революцию, называют маньеризмом. Впрочем, Эль Греко в Фонтенбло не поехал. Правда, Франциск его и не звал – Эль Греко ещё не был славен; но Фонтенбло ему был чужд в принципе. Полагаю, его прежде всего оттолкнул языческий пафос Фонтенбло, он мечтал не о дворцовых, не о парковых, но о церковных заказах. Он хотел писать в Ватикане – мечтал о заказах в Риме. Не получив таковых, подумал о новой силе. Про новую силу говорили много: объединение Кастилии и Арагона дало мощную империю, которая будет два века царить в Европе. Синтез европейской культуры на Апеннинском полуострове рассыпался: Италии, былой волшебной Италии, в которой всякий живописец пишет для соборов шедевры, – такой страны уже не было, а Эль Греко туда именно стремился.

Подобно художнику из Восточной Европы начала XX века, который выбирал, куда поехать − в Германию к экспериментаторам или на чердаки Монмартра, перед художником Восточной Европы конца XVI века было несколько соблазнов, надо было не ошибиться в выборе. Эль Греко манило сочетание истовой веры и власти, которая раздаёт заказы искренним большим живописцам, – он за этим и ехал в Италию; теперь такое сочетание власти и веры было явлено только в Мадриде. Умер Тициан, наступало время Веронезе – пышной дворцовой живописи. Эль Греко расписывать венецианские дворцы не приглашали – потомки не имеют возможности проверить, стал бы он славить республику дожей, научился бы писать пурпурные мантии, как требует этикет. Ему было 37 лет, когда он приехал в Мадрид, где провёл четыре года; успеха не добился и там, но из Испании не уехал – дальше было уже некуда ехать; он переехал в Толедо, когда ему было за сорок. Это был сравнительно долгий путь для художника, который ищет, где поставить мольберт; не длиннее, впрочем, тех дорог, которые прошли художники ХХ века, убегая от тоталитарных режимов, унося свои мольберты с руин городов и от тайной полиции.

"Бегство в Египет". 1570 год. Прадо, Мадрид

"Бегство в Египет". 1570 год. Прадо, Мадрид

История жизни Эль Греко ставит болезненный вопрос: насколько искренним может оставаться религиозный художник, связанный церковным заказом, как долго можно длить искреннюю страсть, как личная вера зависит от идеологического заказа – допустим, таковые и совпадают. Он наконец добился статуса религиозного живописца в Толедо – церкви и госпитали Толедо украшены его полотнами, точь-в-точь так же, как полотнами Тинторетто украшены храмы Венеции. Если греческий художник Теотокопули мечтал, что однажды он, как великие венецианцы, будет востребован везде, то эта мечта исполнилась. Он, подобно Микеланджело, получал религиозные заказы. И всё было почти как в золотую пору городов-государств Италии, но всё же было не до конца так. Микеланджело не был религиозным художником. И Тинторетто тоже не был художником сугубо религиозным. Вера великих художников Возрождения – Микеланджело, Леонардо, Мантеньи – проверялась ими самими ежедневно, рефлексия стала темой их произведений. Картины Леонардо – это постоянное исследование собственной веры: убеждён ли я в том, что верю; о том же написаны и «Триумфы Цезаря» Мантеньи. Вера Микеланджело настолько встроена в социальную историю Италии, что подвергается испытаниям историцизма ежеминутно. Тинторетто писал фактически историю Венеции, её дожей, каналов, страстей.

Но Эль Греко – художник не рефлексирующий, он художник, постоянно пребывающий в приподнято-экстатическом состоянии. Я бы сказал, анонимно-экстатическом состоянии.

И сколь бы ни было неприятно это произнести, с годами, от обилия долгожданных заказов, он становится художником приёма – художник повторяет фигуры, он дублирует лица, он воспроизводит те же самые жесты. Выражения лиц не меняются – это скорее стаффажи. Мы не можем вспомнить лиц персонажей Эль Греко – они почти всегда одинаково-кукольные. За исключением автопортрета, портрета сына Хорхе Мануэля и, возможно, самой выразительной своей картины − портрета инквизитора Ниньо де Гевары, Эль Греко не создаёт запоминающихся портретов. Более того, он не создаёт и запоминающегося героя. В случае Микеланджело мы немедленно вспоминаем Моисея, Брута, Раба, Давида, Адама, пророка Даниила и сивиллу Кумскую. Думая о картинах Эль Греко, мы вспоминаем развевающиеся одежды, ракурсы, небо в разрывах облаков, экстатическую, но однообразную жестикуляцию. Иоанн в «Снятии пятой печати» (иное название – «Видение Св. Иоанна») вздымает руки тем же самым отработанным в мастерской Эль Греко движением, как и ангел с «Крещения Христа», как и ангел с «Распятия» и ещё десяток ангелов, рассыпанных по картинам мастера. Попытайтесь вспомнить одинаковые фигуры у Микеланджело или у Рогира ван дер Вейдена; попытайтесь найти повторяющиеся фигуры в картинах Брейгеля, в работах Дюрера; таковых просто нет. Повторов и быть не могло – художники исследовали мир, им было важно расследование: не просто верить, но понять, почему и во что, как устроена вера, как устроено мироздание, как устроена земная жизнь. Леонардо или Дюрер изучали человеческие типы и темпераменты, пропорции и даже внутренности человеческих тел – чтобы понять, а что именно наполнено верой.

Эль Греко не исследует ничего – он художник сугубо идеологический и выражает исключительно экстаз. Поскольку он художник религиозный, то событие, происходящее среди смертных тел, его интересует мало – действие картин происходит в вечно клубящихся облаках, где тел у персонажей нет, есть упоминание о телах; там, где-то высоко в облачных сферах вьются наполненные религиозным газом одежды, но тел под ними нет и живых персонажей тоже нет. Всё это, вместе взятое, превращает картины Эль Греко в идеологические декларации, он – неловко произнести такое, но именно потому неловко, что это правда, – столь же идеологически неубедителен, как советский художник-соцреалист в прославлении диктатуры партии.

Картины бесплотны, и работа над ними приобретает характер механический – отцу часто помогает сын Хорхе Мануэль, человек механически одарённый, технически грамотный, но не обладающий страстью отца. Картины Эль Греко делаются в той же степени массовой религиозной продукцией католической церкви, как в Северной Европе гравюры немецких протестантов. Тем самым рефлективный характер масляной живописи утрачивается. Если есть художник, которого можно соотнести с Эль Греко по степени механизации процесса живописи, то это, несомненно, его современник (он младше пятнадцатью годами) Рубенс вкупе со своей продуктивной мастерской.

Существенно в этом сопоставлении то, что оба мастера взяли нечто от высокого Возрождения, они оба – прямые продолжатели Кватроченто, буквальные наследники.

Рассматривать их труды следует именно в сопоставлении друг с другом, поскольку наследие Кватроченто (допустим, наследие Микеланджело) было словно бы разъято надвое: Рубенс взял себе телесную, бренную часть, а Эль Греко объявил себя наследником духовного содержания, христианской идеи. Эль Греко заменил наполненные жизнью страсти пророков Микеланджело ворохом развевающихся духовных одежд, оставив мир плоти Рубенсу. Рубенс явил миру столько мощи, такое количество вздувшихся мышц и обнажённых прелестей, что отыскать среди этих холмов плоти интеллектуальное послание Ренессанса затруднительно.

Синтез смыслов и пластических идей, который усердно ткал Ренессанс, тот собранный воедино синтез античности и христианства, который героическим усилием создал Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы, – этот эйдос оказался разъятым надвое. Синтеза уже в Европе не существовало.

Вояж Эль Греко сквозь европейские страны знаменовал завершение эстетики Ренессанса и конец идеи объединения. Это произошло повсеместно: школа Фонтенбло во Франции (то есть Россо, Пармиджанино и Приматиччо); фламандец Рубенс – везде; Эль Греко − в Толедо; Болонская академия – все они словно бы наследовали Возрождению, они утверждали, что возрождают Возрождение, – и одновременно расчленяли единое тело, убивали саму идею синтеза.

Рубенс стал властителем дум Европы, наступило время Рубенса; в отличие от своей противоположности – Эль Греко, художника порой неумелого, закрашивающего монотонно, Рубенс – абсолютный виртуоз, он исключительный живописец, он великий мастер. Европейской культуры, помимо него, не существует, он как бы подменяет идею синтеза античности и христианства идеей синтеза всего внутри собственного ремесла; то, что даётся с трудом Микеланджело, что для Леонардо есть предмет размышлений, Рубенс выплёскивает на холст в течение часа.

Собственно, этой же завидной лёгкостью обладает и Эль Греко; ни он, ни тем паче Рубенс нимало не трагичны. На картинах великого фламандца вырывают язык, колесуют, рубят головы, но ни боли, ни даже сочувствия зритель не ощущает; так и в летящих композициях Эль Греко – мы, зрители, видим, что произошло великое, мирового значения событие, оно потрясло основы мироздания, но это безопасное потрясение.

Лишь в последних полотнах – «Снятие пятой печати», «Лаокоон», «Троица» – Эль Греко неожиданно делается трагичен; впрочем, это не вполне трагедия, но прорывающееся сквозь слова молитвы отчаяние. Взгляд одинокого старика с автопортрета из собрания Метрополитен-музея исполнен отчаяния. Это не сопротивление Рембрандта, рассмеявшегося в последнем автопортрете перед лицом смерти, это именно отчаяние перед пустотой, глухой и полной. Возможно, отчаяние связано с тем, что вере (а мы должны считать, что то была страстная, подлинная вера, иначе трудно объяснить этот долгий бег за церковью) не за что зацепиться, вера с трудом удерживается на пустой, развевающейся материи, никак не удаётся укрепиться в этом мире – газообразное состояние эльгрековских облаков и вихри одежд не оставляют такой возможности. Разумеется, это суждение основано на пластических особенностях картин Эль Греко, но на чём иначе строить суждение о художнике?

Эль Греко не стал испанцем. То, что впоследствии Лорка описывал словом «дуэнде», было греку в принципе не свойственно. Лорка утверждал, что это непередаваемое испанское мрачное чувство катарсиса, постигаемое через смерть и беду, невозможно описать, его надлежит прожить и прочувствовать, – оно (Лорка использовал слова некоего безвестного гитариста) возникает не в горле, но приходит изнутри, из глубин естества, от самых подошв. Путей к дуэнде нет, утверждал Лорка, волевым образом дуэнде не поймёшь и не присвоишь, это чувство сопричастности бренному бытию надо будить внутри себя, в тайниках крови. Не следует это понятие путать с «почвой», о национальной почвенной культуре. Здесь речь о другом − о переживании катарсиса бытия через бренную жизнь тела, через смертность человека. Речь, если угодно, идёт о способности сострадать – не о декларации, а о том чувстве, которое, вероятно, переживает хирург, знающий, что именно должен отрезать, чтобы спасти жизнь. Лорка считал, что испанская культура особой, интимной связью связана со смертью – иначе, нежели в других культурах Европы, в Испании властвует ощущение бренности бытия. Но у героев Эль Греко нет тел, нет ни биографии, ни семьи, ни прошлого, они и умереть не способны тоже. Мы не знаем, как выглядели родители Эль Греко, как он относился к инквизиции, что он думал о колониальной политике Кастилии, а политика конкистадоров в те годы была страшной, убийственной.

Портрет инквизитора – самый сильный образ из созданных Эль Греко; изображён исключительно жестокий человек, оправдываемый (и оправданный художником) тем обстоятельством, что он умён и проницателен. Этот человек устал от абсолютной власти; он олицетворяет религию; это бренное тело – а инквизитор, в отличие от всех иных героев Эль Греко, написан плотно, реалистически – принимает решение касательно высших сфер, облаков и духовности; он жестокий и страшный, но это лицо церкви. Портрет из разряда булгаковских любований Пилатом и генералом Хлудовым. Видно, что художник любил власть. Показанный в своей неприступной сложности, человек ежедневно решал, кого карать, кого лишить жизни; он причинял мучения телам, но тел у героев Эль Греко не было. Инквизитор Ниньо де Гевара не смог бы причинить вред бесплотным и бесполым персонажам.

Гойя так написать портрет инквизитора не смог бы. Спустя два века испанцу Франсиско Гойе потребовалось показать вспоротые животы и пролитую кровь, чтобы дать своей вере в человека твёрдую основу, – Эль Греко так делать не умел.

Его праведники бестелесны и почти бесполы, а поверженный Лаокоон погибает, но так и не может умереть. Трагичность Эль Греко иного рода – не через катарсис, не в дуэнде содержащаяся.

Здесь важно то, что религиозный художник Эль Греко совсем не представлял себе Рая. Он не видел, а соответственно не мог и нарисовать, как Рай выглядит. Всё, что рисовал Эль Греко, – это некое взвешенное состояние парения – по направлению, вероятно, к Раю, но какой он, этот Рай, – неизвестно.

Вместе с разрушенным синтезом определённого и ясного Кватроченто разрушили и ясные представления о вере; а казалось, что это никак не связано. Данте представлял себе Рай отчётливо и подробно (даже описал), Боттичелли, Босх, Мемлинг, ван дер Вейден, Микеланджело – они представляли Рай даже в портретах обитателей, в ландшафтах – в горах и долах, в деталях. Существует такой распространённый упрёк (во все времена) к социальным критикам: ругать власть (поставьте сюда: земную жизнь) всякий может, а ты скажи, в чём идеал (ср.: нарисуй Рай). И для Босха, и для Микеланджело, и для Боттичелли такого вопроса не было: они знали, что именно нарисовать, – структурированное сознание Ренессанса это знание давало.

Эль Греко не умел представить и нарисовать Рай. И его мистерии оставались безадресными. То была мучительная попытка Возрождения в условиях, не приспособленных к таковому, – и Возрождения не случилось.

Возрождение случилось много позже, в испанце Пикассо, наследующем в своём голубом периоде развевающимся одеждам Эль Греко; в нидерландских живописцах XVII века, научившихся у Эль Греко, как писать небо – по тёплому земляному умбристому грунту холодными всполохами. Ранний портрет Сабартеса кисти Пикассо, его встреча Марии и Елизаветы – это благодаря греческому мастеру, поселившемуся в Толедо. Сам же мастер оставался наедине с пустотой.

Великая картина «Апостолы Пётр и Павел» Эль Греко, его завещание, описала драму несостоявшегося Ренессанса предельно скупо, и в данном случае художник говорил отчётливо: разделив сущность, разрубив её надвое, можно мечтать о синтезе, но добиться такового – тяжело.