Американская поэзия огромна, и список выдающихся поэтов XX века не может ограничиваться ни четырьмя, ни десятью, ни двадцатью именами. Cтихи, о которых пойдет речь, — личный выбор составителя. Впрочем, для американцев они вполне себе «иконические» (другие, не менее хрестоматийные варианты можно увидеть в разделе «Альтернативы»). Говоря об американской поэзии, важно определить, что такое национальная традиция. Принадлежит ли к ней Томас Стернз Элиот, который из американца стал англичанином, или Уистен Хью Оден, выбравший обратную метаморфозу? Как ответить на вопрос, существует ли вообще единая американская традиция, к которой в равной степени относятся Марианна Мур и Ленгстон Хьюз, Аллен Гинзберг и Энн Секстон, Майя Анджелу и Джон Эшбери? Поэтому разговор пойдет о классических, узнаваемых и небольших текстах.

Уоллес Стивенс

| Invective against Swans | Инвектива против лебедей |

|---|---|

| The soul, O ganders, flies beyond the parks And far beyond the discords of the wind.A bronze rain from the sun descending marks The death of summer, which that time enduresLike one who scrawls a listless testament Of golden quirks and Paphian caricatures,Bequeathing your white feathers to the moon And giving your bland motions to the air.Behold, already on the long parades The crows anoint the statues with their dirt.And the soul, O ganders, being lonely, flies Beyond your chilly chariots, to the skies. | О гусаки! Вам не постичь вовек, В какую даль уносится душа.Шумят ветра. Клонящееся солнце Льет бронзовые струи и томится —Как тот, кто нацарапал завещанье В кудрявых росчерках и завиткахИ ваши перья отписал луне, А взмахи бурные — ветрам осенним.Уже, взгляните, вдоль аллей вороны Пометом умащают кудри статуй.И одинокая душа взмывает выше Крикливых ваших стай, о гусаки! |

Об авторе

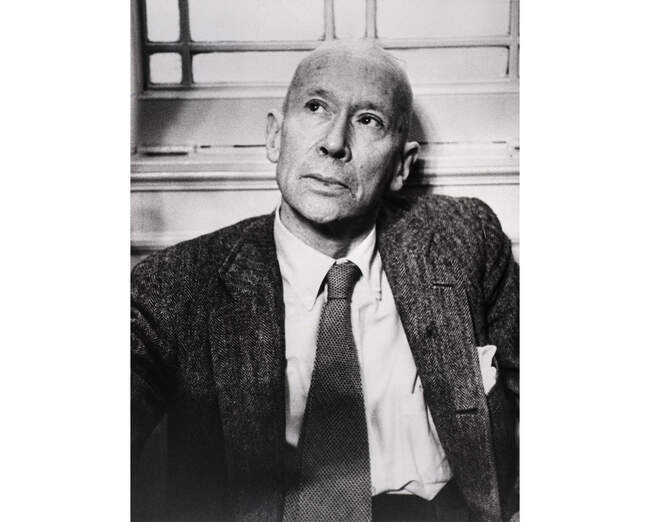

Уоллес Стивенс. 1950-е годы

Уоллес Стивенс. 1950-е годы

Уоллес Стивенс родился в 1879 году. Он учился в Гарвардском университете (сохранился написанный им подробнейший план сооружения забора вокруг тамошнего кампуса, со скрупулезным перечислением всех достоинств такого предприятия) и Нью-Йоркской школе права, всю жизнь проработал в адвокатских и страховых конторах. В одной из них, расположенной в столице Коннектикута Хартфорде, он дослужился до вице-президента — и отказался оставить этот пост, когда ему предложили кафедру в Гарварде. По политическим взглядам он был консерватором.

И за этим нарочито скучным фасадом скрывалась одна из самых великолепных поэтических фантазий XX века. Правда, за исключением стихов и эссе, она редко вырывалась наружу: пожалуй, самые яркие эпизоды в жизни Стивенса — ссора с Робертом Фростом и драка с Хемингуэем (Стивенс напал первым, сломал о Хемингуэя руку и был спущен с лестницы). Но в стихах Стивенс был своего рода Уолтером Митти: его первый сборник «Фисгармония» вызвал недоумение и восторги критиков, отмечавших, что поэт «лезет вон из кожи, лишь бы не походить ни на кого из писавших до него».

Книги Стивенса ошарашивают одними заглавиями: «Император пломбира», «Мышиный данс-макабр», «Черви у небесных ворот», «Человек со слабыми голосовыми связками», «Желание предаться любви в пагоде» — все это вызывает в памяти русских футуристов с их «Дохлой луной» и «Засахаре кры», которые выходили примерно в то же время, когда Стивенс дебютировал в печати. Однако тут дело было не в эпатаже: Стивенсу, безусловно принадлежащему к числу модернистов, было важно удовольствие, которое дает сочетание необычных образов, изобретение сюжетов, будто выдернутых из огромного потустороннего эпоса (этим приемом сто лет спустя будут пользоваться русские «новые эпики»). Стивенс считал воображение высшей и благороднейшей ценностью поэта. Способность творить миры, новые нарративы освобождает и поэта, и того, кто воспринимает его искусство, позволяет не зависеть от диктата старых больших нарративов. Поэзия для него — поиск необходимого, обеспечивающего жизнь, а не существование; он даже предполагал, что в качестве Supreme Fiction, «Высшего Вымысла», поэзия может заменить религию. Способность обходиться так с поэтическим языком вселяла в него чувство превосходства — как в демиургическом «Анекдоте с банкой» и в приведенной выше «Инвективе против лебедей». Стивенс был самостоятельным мыслителем, но его переход от реальности к фантазии, смещение акцента на собственный способ видения часто сравнивают с феноменологической редукцией Гуссерля (например, стихотворение «Идея порядка в Ки-Уэст»).

О стихотворении

Это второе стихотворение из дебютного сборника «Фисгармония», вышедшего в 1923 году, когда Стивенсу было уже 43 года. Как будто ни с того ни с сего оно обличает летящих лебедей, называя их гусями (Григорий Кружков в переводе выбрал удачное презрительное слово «гусаки»). Их полету противопоставлен полет души, которая способна унестись много дальше. Солнце клонится к закату, умирает; величавые статуи пачкают вороны — картина для лебедей безрадостная, но для того, кто их обвиняет, отчего-то отрадная.

Несмотря на присутствие в тексте «гусаков» и вороньего помета, стиль стихотворения приподнят и старомоден. Однако эта высокопарность иронична. Так, слово Paphian отсылает к Пафосу — месту рождения Афродиты. В греко-римской традиции лебедей связывали с Афродитой, или Венерой. На некоторых античных изображениях Афродита изображена верхом на лебеде или правящей колесницей, запряженной лебедями (вспомним «стылые колесницы» в финале стихотворения). В сочетании с этими «карикатурами» слово Paphian приобретает снижающее значение «эротические, непристойные». Наконец, если в греческом слове «Пафос» (Πάφος) фи (φ) заменить на тету (θ), то получится «пафос» — то самое возвышенное говорение, которое пародирует Стивенс.

Большинство толкователей «Инвективы» сходятся в том, что Стивенс нападает не на лебедей, а на аллегорию возвышенности, без меры употребляемую старыми, викторианскими поэтами. Это не единственный случай, когда Стивенс громит старую риторику, пользуясь природными образами. В стихотворении «О способе разговора с облаками» он вполне открыто сообщает, что под облаками имеет в виду философские речи. Григорий Кружков в одной из статей о Стивенсе вспоминает о других возвышенных лебедях поэтической традиции — у Горация, Малларме, Йейтса. Оглядываясь на них, Стивенс констатирует, что «символизм ушел, нацарапав свое „кудрявое завещание“. Закончилось время поэтических стай, наступило время одиночек. Лебеди улетают. На смену им приходят вороны, оскверняющие своим пометом монументы прошлого».

Для понимания «Инвективы» стоит вспомнить и один из излюбленных образов Стивенса, которому посвящено его эссе «Благородный возничий и звучание слов»: это аллегория души из диалога Платона «Федр». Платон уподобляет душу «соединенной силе крылатой парной упряжки и возничего»: один из коней — божественного происхождения и стремится ввысь; второй — земного происхождения, и его тянет к земле. Неустойчивость этого образа в конце концов подрывает веру в него — однако парная упряжка души все равно достигает таких мест, куда нет доступа «стылым колесницам» лебедей.

Альтернативы

«Anecdote of the Jar» / «Анекдот с банкой» (пер. Григория Кружкова)

«Thirteen Ways of Looking at a Blackbird» / «Тринадцать способов нарисовать дрозда» (пер. Григория Кружкова)

Э. Э. Каммингс

| Buffalo Bill ’s defunct who used to ride a watersmooth-silver stallion and break onetwothreefourfive pigeonsjustlikethat Jesushe was a handsome man and what i want to know is how do you like your blue-eyed boy Mister Death | Билли Бизон, нет его больше на свете вскочит бывало на жеребца блещущего живым серебром всаживал пули в мишень раздватричетырепять Иисус милосердныйбыл первый красавец и вот что хотел бы я знать как вы там приняли этого голубоглазого парня Мистер Смерть |

Об авторе

Э. Э. Каммингс. 1962 год

Э. Э. Каммингс. 1962 год

Литературное имя Эдварда Эстлина Каммингса известно в написании e. e. cummings — иногда с точками, иногда без, иногда с прописных букв, иногда со строчных. Он родился в 1894 году, окончил Гарвардский университет, стихи писал с детства, неустанно экспериментируя с поэтической формой, с орфографией и пунктуацией: именно с причудливо разорванными на части или искусственно склеенными словами, передающими неравномерное и энергичное движение, его поэзия ассоциируется, пожалуй, в первую очередь. Разброс тем, занимавших Каммингса, огромен; его завораживают деревья, кузнечики и дрозды — и в то же время он пишет злую политическую сатиру. Известно, что Каммингс был по-своему религиозен — но в его творчестве не было места ханжеству: к примеру, он написал одно из самых впечатляющих эротических стихотворений на английском языке. В 1917 году Каммингс отправился добровольцем на европейский фронт, где вскоре обнаружил, что не видит никакого смысла в войне и не питает ненависти к немцам. Он был арестован по подозрению в шпионаже и провел три с половиной месяца во французской тюрьме — этот опыт отразился в его первом романе «Громадная камера». Вторым большим прозаическим произведением Каммингса стал травелог «ЭЙМИ» о путешествии в СССР в начале 1930-х, одно из самых язвительных свидетельств иностранца о жизни в Советском Союзе.

Вернувшись с фронта Первой мировой, Каммингс постепенно приобрел репутацию крупнейшего американского авангардного поэта: его открытия повлияли на творчество таких позднейших авторов, как Чарльз Олсон, Луис Зукофски, Мез Бриз. Несмотря на сложную форму, многие стихотворения Каммингса просты по смыслу — так, в одном из своих самых знаменитых и самых коротких стихотворений он связывает падение листа с одиночеством: переплетение букв, возможность их графического переосмысления (например, строчная l выглядит как прописная I и римская цифра I) создают эффект, по глубине схожий с эффектом японского хайку.

О стихотворении

Поэт и критик Джером Ротенберг называет «Буффало Билла» «стихотворением, которое знаем мы все». Оно посвящено одной из легендарных фигур Америки времен покорения Фронтира — охотнику и шоумену Буффало Биллу (настоящее имя — Уильям Коди). Буффало Билл участвовал в войнах с индейцами, тысячами истреблял бизонов, а в конце XIX века основал «тематический цирк», с которым объехал мир: в этом вестерн-цирке участвовали настоящие индейцы и ковбои. Многие приключения Билла были выдуманы писателем Недом Бантлайном, который сочинил о нем первый роман в 1869 году. Впрочем, это не имело значения: Билл стал настоящей звездой, по Америке распространялись его портреты в богатом охотничьем камзоле, а в 1907-м роман о его лошади написал уже сам Марк Твен. Спустя десять лет Буффало Билл умер, и завершенное в 1920 году стихотворение Каммингса — оммаж романтическому герою из совсем другого времени.

Впрочем, от традиционной эпитафии, восхваляющей героя, стихотворение Каммингса отличается многим. Отличия начинаются уже с формы — текст написан свободным стихом, который в начале XX века еще был в английском стихосложении относительной новинкой (хотя и Уитмен, и Паунд уже были широко признаны). Но главная разница — в интонации. Стиль стихотворения подчеркнуто разговорен, а восхищение в нем слито с насмешкой. Неизвестно, знал ли молодой Каммингс слово «китч», но он чувствовал, что культ Буффало Билла был именно китчем. Первые же строки стихотворения уподобляют Билла механизму, автомату по производству ковбойских трюков: слово defunct было бы уместно перевести как «сломался», «вышел из строя» (в переводе этот смысл, к сожалению, теряется). Далее перечисляются характерные атрибуты удалого ковбоя: серебристый жеребец, залихватская стрельба по голубям, примечательная внешность. Несмотря на стереотипность этих деталей, они невольно вызывают восторг и сожаление: такого парня жалко отдавать Мистеру Смерти. Последние строки комментаторы трактовали по-разному. С одной стороны, панибратское обращение к Мистеру Смерти позволяет заподозрить, что автор эпитафии и сам метит в герои, считает себя ровней ушедшему. С другой, слово your («ваш» — «как вам ваш голубоглазый мальчик?») окончательно отделяет Буффало Билла от мира живых: выродившийся реликт ушедшей эпохи, теперь он окончательно принадлежит к царству теней — с тем бóльшим правом, что и сам при жизни нес смерть животным и людям.

Альтернативы

«r-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r» / «Н-У-К-Ч-Е-И-3-К» (анонимный перевод); «р-к-ч-е-с-в-о…» (перевод Владимира Британишского)

«anyone livedin a pretty how town» / «Из э э каммингса» (перевод Марии Степановой)

Роберт Фрост

| The Road Not Taken | Другая дорога |

|---|---|

| Two roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel both And be one traveler, long I stood And looked down one as far as I could To where it bent in the undergrowth;Then took the other, as just as fair, And having perhaps the better claim, Because it was grassy and wanted wear; Though as for that the passing there Had worn them really about the same,And both that morning equally lay In leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day! Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back.I shall be telling this with a sigh Somewhere ages and ages hence: Two roads diverged in a wood, and I— I took the one less traveled by, And that has made all the difference. | В осеннем лесу, на развилке дорог, Стоял я, задумавшись, у поворота; Пути было два, и мир был широк, Однако я раздвоиться не мог, И надо было решаться на что-то.Я выбрал дорогу, что вправо вела И, повернув, пропадала в чащобе. Нехоженей, что ли, она была И больше, казалось мне, заросла; А впрочем, заросшими были обе.И обе манили, радуя глаз Сухой желтизною листвы сыпучей. Другую оставил я про запас, Хотя и догадывался в тот час, Что вряд ли вернуться выпадет случай.Еще я вспомню Далекое это утро лесное: Ведь был и другой предо мною путь, Но я решил направо свернуть — И это решило все остальное. когда-нибудь |

Об авторе

Роберт Фрост. 1941 год

Роберт Фрост. 1941 год

По сравнению с Каммингсом Фрост представляет иной поэтический полюс: в Америке XX века он главный поэтический традиционалист и, пожалуй, самый хрестоматийный автор. Фрост родился в 1874 году, дебютировал в печати еще в XIX веке и прожил очень долгую жизнь — незадолго до смерти он читал стихи на инаугурации Кеннеди, 20 января 1961 года. Дебютную книгу Фрост выпустил в 1913 году; последующие сборники закрепили его славу одного из лучших поэтов Америки: он получил четыре Пулицеровские премии и множество других наград и почетных званий. В 1962 году Фрост побывал в СССР, где встретился с Хрущевым — а еще с Корнеем Чуковским, Константином Паустовским и Анной Ахматовой (которая потом в разговоре с Бродским охарактеризовала его как «дедушку, превратившегося в бабушку»). Его семейная жизнь была полна несчастий: он потерял родителей, сестру, жену и четверых детей.

Фрост всегда подчеркивал, что сельская местность для него важнее города, и его поэзию часто определяют как «деревенскую», «сельскую». В связи с этим у многих возникает соблазн представить его этаким идиллическим «поэтом от сохи», что совершенно неверно: Фрост — лирик очень суровый (под стать своей фамилии) и сдержанный, и сельская местность для него — сцена для мрачных трагедий, фон для экзистенциальных вопросов. «Черные пасторали» — так отзывался о его стихах Иосиф Бродский. «Русскому человеку Фроста объяснить невозможно, совершенно невозможно, — говорил Бродский. — Единственная русская параллель Фросту, которая мне сейчас приходит в голосу, это белые стихи Ахматовой, ее „Северные элегии“. И Ахматовой, и Фросту до известной степени присуща общая черта — монотонность размера, монотонность звучания».

Стихи Фроста афористичны, но в этой афористике нет общих мест. В английском языке есть выражение to coin the phrase — «отчеканить фразу». Так вот, Фрост сам кует свои афоризмы, а не берет готовые. Создается эффект простоты, которая очень обманчива, — и это особенно чувствуется при попытке переводить Фроста. Вновь прибегнем к определению Бродского: «Фрост ощущает изолированность своего существования. Абсолютную изолированность. Никто и ничто не помощник». В этих условиях герой поэзии Фроста остается наедине с природой как мифологической и страшной сущностью — и сам принимает решения. Не об одном ли из этих решений написано стихотворение «The Road Not Taken»?

О стихотворении

Как и другое иконическое стихотворение Фроста — «Stopping by Woods on a Snowy Evening», — «The Road Not Taken» породило целую литературу, полную самых разных трактовок. Сюжет, кажется, предельно прост: путник вспоминает о том, что некогда очутился в лесу у развилки двух дорог и выбрал ту, которая казалась ему менее исхоженной. Он думал, что когда-нибудь вернется к первой дороге, но сознавал, что вряд ли это возможно. Когда-нибудь он будет рассказывать об этом и признается, что выбрал нехоженую дорогу — это-то и стало решающим событием в его жизни. Последние строки выглядят настолько жизнеутверждающими, настолько согласуются с американской мечтой о «человеке, сделавшем самого себя», что их цитируют к месту и не к месту. Это мерное и звучное стихотворение используется в рекламных роликах Ford, Mentos и даже табачного пластыря Nicorette.

Но так ли все однозначно?

Есть несколько указаний на обманчивость этого стихотворения. Прежде всего — свидетельства самого Фроста: он вспоминал, что написал его в шутку для своего друга поэта Эдварда Томаса, который на прогулках никак не мог решить, какую дорогу выбрать. «Я думал здесь не о себе, а о друге, который ушел на войну, о человеке, который, какой бы дорогой ни пошел, всегда жалел бы, что не выбрал другую», — говорил Фрост позднее. Отсюда и вздох, с которым герой стихотворения будет впоследствии вспоминать о своем выборе.

Полушутливые слова автора о том, что стихотворение — шутка, но при этом «я наиболее серьезен, когда смеюсь», ввергают нас в порочный круг толкования. Однако попробуем вчитаться в текст внимательно. Герой стихотворения назовет избранную дорогу менее исхоженной (то есть более оригинальной, по-настоящему «своей») лишь тогда, когда его жизнь будет подходить к концу. Это время в стихотворении еще не наступило, и говорящий придумывает себе оправдания на будущее, чтобы утвердить одновременно свою ответственность за выбор и то, что на выбранном пути его поджидали обстоятельства, о которых он не знал. На самом деле в тот момент, когда путник видит две расходящиеся дороги, они выглядят одинаково нехожеными: «Тем утром они лежали передо мной одинаковые, усыпанные листьями, которые еще не запятнали ничьи следы». Из текста о моменте ключевого выбора стихотворение превращается в текст о сложном психологическом маневрировании между прошлым, будущим и настоящим или даже о самообмане. При этом название стихотворения, как напоминает поэт и исследователь Фроста Дэвид Орр, написавший о «The Road Not Taken» целую книгу, дает понять, что стихи — не о той нехоженой тропе, которую выбрал герой, а как раз о той, по которой он не пошел. Эта дорога в тексте парадоксальным образом отсутствует — однако все стихотворение пронизано памятью о ней. Это возвращает нас к образу человека, жалеющего о несделанном выборе. Наконец (предполагает Орр), то, что герой уже сейчас понимает, с каким чувством будет вспоминать этот эпизод годы спустя, позволяет посмотреть на него как на человека исключительно самокритичного и знающего себя. Таким образом, «The Road Not Taken» — это и не источающая прямолинейный энтузиазм автобиографическая выжимка, и не притча о том, что от нашего выбора на самом деле ничего не зависит. Можно сказать, что оно о сложности отношений с самим собой, но это будут слишком общие слова. Выясняется, что путь к сути этих стихов — апофатика, то есть определение того, чем они не являются. Это вполне сообразуется с переводческой историей стихотворения. «The Road Not Taken» переводили на русский много раз. Как и «Stopping by Woods», да и вообще почти весь Фрост, оно не дается в руки, ускользает от адекватного переложения, но продолжает притягивать переводчиков, которые ищут ту самую другую дорогу к простоте и мерцанию оригинала.

Альтернативы

«Stopping by Woods on a Snowy Evening» / Переводы Василия Бетаки, Владимира Васильева, Николая Голя, Татьяны Гутиной, Григория Кружкова, Сергея Степанова, Владимира Топорова и Олега Чухонцева

«Fire and Ice» / «Огонь и лед» (пер. Михаила Зенкевича)

«After Apple-Picking» / «После сбора яблок» (пер. Михаила Зенкевича)

Сильвия Плат

| Poppies in October | Маки в октябре |

|---|---|

| Even the sun-clouds this morning cannot manage such skirts. Nor the woman in the ambulance Whose red heart blooms through her coat so astoundingly —A gift, a love gift Utterly unasked for By a skyPalely and flamily Igniting its carbon monoxides, by eyes Dulled to a halt under bowlers.Oh my God, what am I That these late mouths should cry open In a forest of frosts, in a dawn of cornflowers. | Ни солнцу-сквозь-тучи утром не управиться с этими юбками. Ни женщине в санитарной карете, Чье алое сердце даже сквозь ткань так поразительно расцветает —Это дар, дар любви Совершенно не прошенный Небом ли,Бледным огнем жгущим свои угарные газы, глазами ли, Тускло застылыми под котелками.Боже, что же со мною не так, Если эти мертвые рты должны раскрываться в крике В заледенелом лесу, на васильковом рассвете. |

Об авторе

Сильвия Плат. 1950-е годы

Сильвия Плат. 1950-е годы

Сильвия Плат родилась в 1932 году, а умерла в 1963-м — и ее страшная смерть превратилась в легенду, часто затмевающую разговор о поэзии. Об этом нужно рассказать сразу: Плат была замужем за известным поэтом Тедом Хьюзом, брак был несчастливым, Хьюз изменял ей с поэтессой Асей Вевилл; в феврале 1963-го Плат покончила с собой, сунув голову в духовку с включенным газом; несколько лет спустя Вевилл сделала ровно то же самое. Подобные истории обычно подогревают досужий интерес к собственно творчеству суицидента, но две книги стихов Плат — «Колосс» и особенно посмертный «Ариэль» — преодолели макабрическое притяжение, составив, может быть, самую яркую главу американского поэтического конфессионализма (то есть «исповедальной» поэзии) в XX веке. «Оголенные», личностные признания Плат оттенены яркими, экспрессивными образами. Они не бывают просто дневниковыми записями: Плат этого недостаточно. Эмоции у нее часто транслируются через образы мифологических персонажей и цветов. В обращении к первым сказывается постоянная тяга Плат к самообразованию, приобщению к «большой культуре». А образы ярких, кричащих цветов говорят о врожденном экспрессионизме Плат. Конфессионализм стал одним из главных трендов американской поэзии 1950–60-х; пережив спад интереса, сегодня он вновь стал в ней одной из доминант, ассоциируясь, правда, скорее с социальностью, чем с одиноким исследованием личности. Так или иначе, современные авторы-конфессионалисты многим обязаны Сильвии Плат и другим поэтам ее поколения — в том числе тесной ассоциацией такого типа письма с верлибром.

Кроме стихов Плат писала прозу — ее единственный роман «Под стеклянным колпаком», полный автобиографических мотивов, описывает душевный кризис молодой женщины: героиня Плат думает о писательской карьере, терпит неудачи, входит в состояние тяжелой депрессии. В прошлом году вышел его новый русский перевод.

О стихотворении

«Маки в октябре» входят в сборник «Ариэль» и составляют пару с «Маками в июле». Это не самое знаменитое стихотворение Плат, но именно его особенно любят критики. Мак — дурманящий ярко-красный цветок — настолько мощный визуальный символ, что одно простое его упоминание может «зарядить» целое стихотворение. Плат усиливает его до предела: мак «рифмуется» с каретой скорой помощи (в оформлении которой тоже используется красный цвет) и с алым сердцем женщины, расцветающим сквозь пальто, — можно заподозрить, что здесь имеется в виду настоящая рана (например, после попытки самоубийства). Но, если вспомнить об автобиографизме стихов Плат, этот образ можно трактовать фигурально — как выражение душевной боли, рвущейся из груди. В конце стихотворения маки уподоблены кричащим ртам — и явно сопоставлены с устами самой героини; они как бы кричат за нее. Слово late можно перевести и как «покойные», и как «запоздалые» — и для атмосферы стихотворения ни одно значение не «лучше». Вопрос «What am I?» — «Что я такое?» — связан с категорией пространства в стихотворении Плат: от образа города мы переносимся к образам гипотетического поля или леса, где происходит встреча с маками. Сознание героини разнесено между этими точками, находится в своего рода психотическом состоянии «пребывания везде/всем».

В то же время «Что я такое?» — вопрос о том, чем именно героиня стихотворения заслужила такое чудо, как явление летних цветов в октябре. Ведь октябрь — совсем не сезон для маков. Не время еще и для тех искусственных маков, которые в Европе (и реже в Америке) носят в память о Первой мировой войне, — их надевают 11 ноября. Таким образом, маки в этом стихотворении иллюзорны, они служат метафорой для эмоциональных вспышек. Память о маках сохраняется с лета и переживает их цветение (см. стихотворение «Маки в июле»).

Обратим внимание на то, как здесь работает цвет: сначала нагнетается алый (с которым не могут сравниться ни утренние облака, ни кровь), затем ему противостоит бледное небо и вовсе бесцветный угарный газ (может быть, от выхлопов скорой помощи), затем его накрывают черные шляпы-котелки (принадлежность мужского мира), явно не одобряющие эмоционального выплеска героини. Холодные тона вроде бы побеждают яркость маков, поскольку упомянуты в сильной позиции — в последней строке, но их победа сомнительна: холод рано или поздно убьет эту яркость, но впечатление от нее сохранится гораздо дольше. Доминирующий в стихотворении алый цвет амбивалентен, и ассоциации, связанные с ним, интуитивны: он выражает и страдание, и любовь, которые взаимообратимы (непрошеная и не принятая любовь становится страданием).

Альтернативы

«Daddy» / «Папуля» (перевод Яна Пробштейна)

«Tulips» / «Тюльпаны» (перевод Яна Пробштейна)