Кузьма Сергеевич Петров-Водкин — один из немногих русских художников, работавших в европейской реалистической традиции. Я насчитал троих: Петров-Водкин, Шагал, Филонов. Их творчество, разумеется, не имеет отношения к академическому реализму - это символизм, своего рода новое религиозное искусство. Но это и образец великого реализма европейской школы тоже.

Дело не в технике рисования. Петров-Водкин рисует внимательно, как мастер позднего Ренессанса. Подобно художникам бургундской школы, он наделяет характеристиками самый удалённый объект на задних планах картины — это, несомненно, европейская выучка. Впрочем, были российские академисты, рисовавшие не менее въедливо, - взять хотя бы Шишкина или Брюллова. Русская реалистическая школа действительно заимствовала приёмы у Болонской академии, российские художники традиционно обучались в Италии, в том числе и Петров-Водкин. Однако наибольшее влияние на Петрова-Водкина оказала русская икона, его первыми учителями были иконописцы. Особенность стиля Петрова-Водкина в том, что он российскую иконопись соединил с ренессансными приёмами. Пропорции его фигур напоминают о сиенской школе (например, Симоне Мартини изображал женские лица того же физического типа, что и Петров-Водкин), но влияние новгородской иконы столь же очевидно, прежде всего в палитре.

"За самоваром". 1926 год

"За самоваром". 1926 год

Дело не в выборе сюжетов - Петров-Водкин как раз не изображал такие знаменитые коллизии, что стали мировыми символами и могут быть поняты западным зрителем. Например, Брюллов написал «Гибель Помпеи» - символ, внятный любому европейцу, а Петров-Водкин изобразил землетрясение в Крыму, о котором в Европе не слыхивали. Волжанин, он в своих картинах изображает волжские пейзажи, которые европейскому глазу мало что говорят. Петров-Водкин в любой картине уделяет внимание национальному быту; он пишет не абстрактных людей, но конкретно русских и даже конкретно советских людей; в его поздних вещах очень характерны приметы советского времени: майка с лямками, кепка, газета, подстаканник. Подобно другим советским мастерам - Пименову или Дейнеке, он рисует людей «эпохи Москвошвея».

Дело не в личных связях с Европой, хотя связи с Европой у Петрова-Водкина крепкие. Художник целый год учился в Мюнхене (Мюнхен — тогдашняя Мекка искусств, Петров-Водкин учился у знаменитого Ашбе), позже посещал курсы рисования во Франции. Он писал гавань Дьепа и рисовал собор Нотр-Дам, и даже женился на француженке. Его наброски пером тех лет — абсолютно французские, лёгкие, в России так не рисовали; милая сельская акварель «Наш дом» могла бы быть нарисована Боннаром. Вообще, Франция вошла в его руку. К русской иконописной и сиенской (итальянской) манере добавилась этакая беглость штриха и, что ещё важнее, ракурсность изображения. Иконопись фронтальна, не знает ракурса, то есть поворота фигуры вглубь холста. А Петров-Водкин сделал именно ракурс главной пластической темой. Он взял это у французов, а что-то у позднего итальянского Ренессанса.

По собственной инициативе (его не посылала академия) Петров-Водкин предпринял поездку в Италию в ранние годы, объехал музеи и монастыри на велосипеде. Он даже съездил в Северную Африку, повторяя маршрут, любимый французскими художниками: Матисс, например, любил Танжер. Позднее, в его Самаркандском цикле, отзовётся эта рифма - французского Магриба и советской Средней Азии.

"Скрипка". 1916 год

"Скрипка". 1916 год

Биография Петрова-Водкина многими деталями походит на европейскую, но европейцем это его не делает, в Европу художник так и не врос. К тому же путешествие в Европу - дело обычное: в Италии прожил почти всю жизнь Александр Иванов, во Франции долго жил Роберт Фальк, в Мюнхене жили Явленский и Верёвкина, Берлин навещали Малевич и Розанова, скульпторы Цадкин, Цаплин, Мухина учились в Париже; и это не говоря о том, что Кандинский, Сутин, Шагал, Ланской, Анненков и Яковлев попросту эмигрировали из России. Нет, речь не о биографии.

Тем более совсем не важно, насколько творчество Петрова-Водкина встроено в западный рынок искусств, насколько художник соответствовал западной моде. В молодости Петров-Водкин входил в объединение «Мир искусства», его ранние вещи стилистически близки европейским символистам: Пюви де Шаванну, Хансу фон Мааре. Холсты 10-х годов вполне можно соотносить с европейским символизмом; волжские пасторали можно соотнести с фовистами или наби. Например, сцены с нагими мальчиками на волжских лугах вполне можно выставлять подле «Танца» Матисса. Однако зрелый Петров-Водкин уже не соответствовал европейской моде никак, на рынке искусств он абсолютно неизвестен, и рядовой западный обыватель, знакомый с Кандинским и Малевичем, о Петрове-Водкине не слышал.

Когда собирают помпезные выставки русского искусства, его картины включают далеко не всегда: он совсем не соответствует авангардному напору начала века, выпадает из шумной компании. Существует много русских художников, вошедших в западный рынок, принятых Западом наравне с собственными мастерами. Петров-Водкин в этом списке занимает скромное место, возможно, его в нём даже нет.

"Фантазия". 1925 год

"Фантазия". 1925 год

Для западного зрителя Петров-Водкин - автор «Купания красного коня», вещи манерной. Такого рода манерность характерна для тех лет. В раннем немецком экспрессионизме можно найти много рифм данному холсту. Предреволюционная аллегория прочитана не всеми (Петров-Водкин написал коня Апокалипсиса, сделал коня не бледным, но алым — в силу характера надвигающихся бурь, это символ смерти), но яркий символ идущих перемен полюбили, картине радуются.

Известна в Европе и хрестоматийная вещь Петрова-Водкина «Петроградская мадонна» - женщина с младенцем на фоне синей ночи революционного города. Это ещё не зрелый Петров-Водкин, в фигуре мадонны ещё присутствует жеманство тех, символических картин периода «Мира искусства». Синяя ночь революции и фигуры прохожих за окном мало что рассказывают о революции, войне, войсках Юденича, идущих на Петроград. Картину любят за душевный покой и чистоту, противопоставленную варварству момента. Принято измерять творчество мастера по этим двум символическим, мастерским, но не самым важным в его творчестве вещам. Петров-Водкин развивался медленно; такие таланты истории искусств известны — Гойя, например, был таким же, да и Рембрандт был таким. Медленно, от сентиментальных мотивов, от холстов с пейзанами на лугах и разливами рек на дальних планах мастер пришёл к трагическому реализму.

«Игра до добра не доводит... Нельзя играть в некоторые игры с людьми, которые для вас слишком близки и дороги» - Кузьма Петров-Водкин

Именно этот поздний трагический реализм, который совершенно выпадал из всех европейских мод и школ, поскольку мода была в Европе иная, воплотил главные принципы европейского, западного, ренессансного искусства. Петров-Водкин перенёс эти принципы в русское искусство.

***

Главной характеристикой европейского изобразительного искусства, тем, что отличает европейское искусство от изобразительного искусства Азии, является то, что европейский художник — это историк. Всякий крупный художник Запада прежде всего историк. Художник - хронист и свидетель времени. Художник - это тот, кто оставляет нам портрет эпохи. Художник — это тот, кто оказывается свидетелем и судьёй событий, которые иначе были бы спрятаны, стёрты из памяти людей. Художник — это тот, кто переводит хронику бегущих дней в вечность на холсте, оставляет сегодняшний день как урок и память для последующих поколений.

Мы никогда бы не узнали, что творил в Испании Наполеон, если бы не Гойя. Мы бы не помнили о Тридцатилетней войне, если бы не Калло. Революция 1848 года смешалась бы в нашей памяти с бунтом против Бурбонов 1830 года, но мы знаем картины Домье и Делакруа и понимаем, в чём разница. Мы знаем, какое смятение было в душах солдат Первой мировой, нам про это рассказали холсты Кирхнера. Мы знаем, как пришёл фашизм, мы знаем, как оболванивали людей, мы знаем, как менялись лица обывателей по мере того, как им в головы вливали пропаганду, — всё это нарисовали Георг Гросс и Отто Дикс.

Вы можете не верить газетам, в прессе всегда врут, но остались картины. Эти картины написали не по заказу и не приказу - их сделали свободные свидетели времени. Не осталось воспоминаний очевидцев, да крестьянин бы и не смог ничего рассказать, но вместо него Дюрер рассказал нам о Крестьянской войне в Германии; он, рисовавший апостолов и мадонн, нашёл время рассказать о Крестьянской войне. Более того, Дюрер показал нам, как из ужаса современной войны рождаются всадники Апокалипсиса, а Брейгель заставил нас понять, что история Нидерландского восстания вписана в вечный библейский сюжет.

Это следующая — исключительно важная! - особенность европейского искусства: восприятие истории у художника не фрагментарное, но встраивающее событие дня в бесконечный ряд. Одно дело — декларировать метафору (Красного коня, например), никак не связанную с реальностью, совсем другое дело — встроить метафору всемирного бытия в наши будни. «Мы – каждый – держим в своей пятерне миров приводные ремни!» - именно эту связь мгновенного, личного с вечным, всеобщим имел в виду Маяковский. Библейские сюжеты Ренессанса наполнены современниками художника. Поглядите: рядом с Богоматерью вы найдёте лица его друзей и врагов. Всякая европейская картина утверждает: сегодняшняя жизнь есть продолжение повести, начатой давно. Великий европейский художник настаивает: нет ничего преходящего. Нет, наш сегодняшний день вписан в общую историю, как и поклонение волхвов, как и восхождение на Голгофу. Каждую минуту создаётся вечное, а вечное интересно тем, что мы, живые, сегодняшние, в нём участвуем.

Микеланджело вырубил свой автопортрет в образе Иосифа Аримафейского, поддерживающего тело Иисуса; Боттичелли присутствует при поклонении волхвов в Вифлееме — вот он стоит в толпе, он лично свидетельствует об истории. Вся семья Брейгеля собралась послушать проповедь Иоанна Крестителя в лесу. Страсти Христовы европейские художники переносили в современные им города, в их картинах мадонны гуляют по улицам Брюгге и Антверпена, а казнь мучеников происходит на ратушной площади. Всякая картина внушает зрителю: история едина, неразъёмна, ты - в ответственности за прошлое, ты - свидетель сегодняшнего дня. Держи глаза раскрытыми, запоминай, видь! — и расскажи, расскажи!

"Утро. Купальщицы". 1917 год

"Утро. Купальщицы". 1917 год

Трагическая история России трагична ещё и тем, что у российской истории не было свидетеля. Мы не знаем, как проходило взятие Казани и шведская война, мы не знаем, как опричники усмиряли народ и пытали бояр, как войска Ивана Грозного покоряли Новгород, как разбойники Пугачёва жгли города, как дохли мужики на строительстве Петербурга, мы не знаем ничего, мы даже не знаем, как арестовывали людей в 37-м году. Это было вчера, но не существует не только фотографий арестов — нет (и это страшно!) картины, оставленной художником, свидетелем тех лет. История прокатилась тяжёлой колесницей по жизням русских поколений, и у триумфа машины над людьми не было свидетелей. А если и были, то они закрыли глаза.

Имеется салонная историческая живопись, художники задним числом описывали исторические события, достраивали зрительный ряд. Так появились российские исторические живописцы, крупнейший из них — Суриков. Описали вехи отечественной истории, создали парадные полотна с изображением славных свершений, и до сих пор такие картины пишут. Писали лаковые портреты вельмож, прославленных своими завоеваниями и славой, «купленной кровью». Суворов в Альпах — это написано задним числом, дабы страница истории имела иллюстрацию. Такие картины и в Европе имеются, есть институты, наподобие Лондонской портретной галереи, где выставлены официальные, фасадные произведения. Не уступающими европейскому парадному искусству написаны и российские сцены истории: «Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе», «Иван Грозный убивает сына». Костюмная живопись в Европе служит для декораций дворцов: композиции с плюмажами и доспехами, с воинственными физиономиями.

Французские академики Кабанель и Деларош написали километры театральной исторической живописи: на полотнах Ришелье, Карл Великий, Наполеон и прочие знаменитости запечатлены в выразительных позах. Таким декоративным дворцовым художником, в сущности, был Рубенс, бешеный темперамент которого находил себе выход решительно во всём, но чаще всего в декоративном, а не в гуманистическом искусстве. Именно таким театральным живописцам подражали российские академисты, вплоть до современных баталистов Студии им. Грекова. Великий Суриков вживался в исторические характеры, он с исключительной театральной силой написал боярыню Морозову и Степана Разина. Но тщетно будет искать у Сурикова холст про реальность его собственного дня. Художнику бы в голову не пришло нарисовать расстрел рабочих, а ведь это он мог написать прямо с натуры.

«Что же такое красота? Очевидно, признаки роста и усовершенствования, наблюдаемые в предметах-явлениях, есть красота» - Александр Бенуа

Среди многих сотен парадных портретов кисти Валентина Серова имеется один небольшой рисунок углем «Солдатушки, браво ребятушки, где же ваша слава?». Художник нарисовал казаков, разгоняющих демонстрацию. Этот беглый набросок — то единственное, что оставил нам не только Серов, но практически и всё русское искусство в рассказе о реальном времени. Заслуживают отдельного упоминания иллюстрации Леонида Пастернака к «Воскресению» Толстого. В иллюстрациях художник мог сказать то, чего не говорил в станковых вещах: художник критиковал власть, описывал происходящее — не так страстно, разумеется, как Лев Николаевич, но всё же описывал. Страсть Толстого словно бы прятала художника от прямой ответственности — можно было нарисовать и жандармов с саблями, и заключённых. Сложилось так, что иллюстрации к «Воскресению» — практически единственные вещи, рассказывающие нам о предреволюционном времени. Начнёшь разбирать живопись и диву даёшься: что же они так с революцией-то возбудились, когда всё столь благостно: Сомов, Бенуа, Бакст да Борисов-Мусатов?

В конце XIX века в России возникло движение передвижников — демократических живописцев, разорвавших с академической традицией, причём не только в манере исполнения, но и в сюжете. Желали рисовать правду жизни; это было недолговечное начинание — критический реализм в России не прижился. Репин написал измученных бурлаков, Перов написал «Тройку» - трёх нищих мальчиков с непосильной ношей. Пьяные попы, свадьба с богатым стариком, вагон с арестантами — оказалось, что сюжеты, которые прежде не осмеливались трогать, пригодны для живописи.

Передвижники подсматривали жанровые сценки, в этом их учителями были французские «барбизонцы» (Франсуа Милле, например, изображавший труд крестьян), и, подобно «барбизонцам», передвижники создали особый жанр — пасторальную проповедь. Художник изображает нищую, но достойную жизнь угнетённого класса на фоне грустной и меланхолической природы. Бедствия народные, изображённые ради того, чтобы вызвать сочувствие, были правдивы, но не вполне, а ровно настолько, насколько требовала проповедь сочувствия «малым сим». Передвижник (равно как и «барбизонец») не был в полной мере реалистом: он не стал бы, подобно Гойе или Домье, изображать ужас убийства или мерзость нищеты; он не стал бы изображать грязь и порок пьянства, варварство унижения; для того чтобы образ вызывал сочувствие, надо оставаться в приятной для глаза тональности.

От «Гибели Помпеи» картина «Бурлаки на Волге» отличается не очень разительно. Эти картины (а также «Покорение Сибири Ермаком» или «Чаепитие в Мытищах»), в сущности, очень похожи. В этих картинах имеется поучительный сюжет, но в этих картинах нет автора. Мы не знаем, как Суриков относится к покорению Сибири, а его мазок нам о моральном суждении автора ничего не рассказывает. Так и моральные истории, рассказанные передвижниками, как ни обидно звучит, быстро стали салонной живописью. Салонная живопись — это всегда тень гуманистического искусства, это то, что происходит, когда личное высказывание адаптируется для рынка, для массового изготовления, когда сокровенное становится стилем.

Сострадание к «малым сим», ставшее из личного переживания стилем, мутировало в сентиментальную живопись, нечто наподобие рассказов Чарской. Мы можем проследить процесс по картинам Репина: от мужественных, но слегка кокетливых «Бурлаков» до вовсе мелодраматических вещей. Передвижники стали новыми академистами (кстати сказать, позднее соцреализм уже официально произвёл их в академический образец) и были стремительно сметены авангардом ровно на тех основаниях, на каких они сами отменили академизм: они не имели отношения к реальности.

Нечего и говорить о том, что брутальный авангард (супрематизм, лучизм, конструктивизм) никакого отношения к историческому восприятию мира не имел. Пафос авангарда состоял в устранении старого и провокации чего-то нового, яркого, бурного, но не вполне артикулированного.

Ничто из перечисленного не имело отношения к реальной истории России: страна жила сложной и страстной жизнью, которую никто не изобразил. Такого количества философов, мыслителей, теоретиков, какие были в те годы в России, не встречалось в одном месте в одно время практически никогда — разве что в средневековой Флоренции. В одном городе жили Бердяев, Маяковский, Франк, Ленин, Плеханов, Степун, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Федотов, а совсем недавно жили Толстой и Чехов, Соловьёв и Ключевский. То была невероятная концентрация интеллекта и страстная потребность найти способ, как изменить жизнь к лучшему.

«Это время свершений, крушений, кружков и героев», по словам Бориса Пастернака, стачки рабочих, беседы за полночь, чтение взапой, споры и крики, и это происходит на фоне Русско-японской войны, революции пятого года, расстрела 9-го января, покушений на царя, ссылок в Сибирь и, главное, на фоне небывалой по кровопийству Первой мировой войны. А теперь спросите себя, что об этом вам рассказало изобразительное искусство. О чём имеется рассказ?

Вы знаете про философские споры, про мировую войну, про революцию, про коллективизацию, про аресты из живописи? Нет, ни единого штриха проведено не было.

Поэзия — о да! - поэзия рассказала. Свидетельство литературы, что из лагеря красных, что из лагеря белых, имеется. Но живописного свидетельства нет.

Это кажется невероятным, в это невозможно поверить, но не существует ни единой картины про революцию, про 37-й год, про партийные чистки, про «чёрные воронки». Надежда Мандельштам, внимательный хронист того времени, оставила нам два тома воспоминаний об эпохе. Вы найдёте там рассказ о политиках, литераторах и просто о светских персонажах. Однако напрасно будете искать истории о художниках. Надежда Яковлевна была внимательна, обладала хорошей памятью, но помнить было не о чем. Никто ничего не сделал.

Свидетельство художника о времени - вещь особая.

Речь идёт о личном высказывании по поводу исторического события.

Настоящий художник отличается от салонного декоратора тем, что говорит от себя, а не выражает общее мнение. Искусство интересно прямой речью, высказывание важно только тем, что думает этот конкретный человек, а вовсе не тем, что человек воспроизводит шаблон. Битвы и празднества изображало искусство Междуречья и Вавилона; охоты и шествия изображены на рельефах Египта. Это величественно, но мы никогда не узнаем, что думал человечек, вырезанный в камне, и думал ли он вообще. Нам никогда не постичь, какие мысли посещают солдат, изображённых Верещагиным. Однако герой восстания, написанный Оноре Домье, - живой, и он может с нами говорить.

В этом и состоит принцип европейского искусства: история есть персональное дело гражданина. Только искусство Европы дало человечеству пример того, что исторические события можно переживать как личное дело.

И такого отношения к истории изобразительное искусство России не знало.

В русском изобразительном искусстве Петров-Водкин сыграл роль, сопоставимую с той, какую сыграл в литературе Пушкин: он обучил искусство говорить от первого лица, говорить без кавычек — от своего имени об истории. И он рассказал нам всё, что происходило со страной. По его картинам можно понять эпоху.

***

Есть картина «Тревога». Она даже озаглавлена «1919 год. Тревога», чтобы никто не подумал о том времени, когда вещь была написана, - о 1934 годе. На картине изображена семья, ожидающая беды: муж высматривает что-то на ночной улице, приник к окну. Жена положила руки на плечи дочери — таким жестом на картине Рембрандта «Иудейская невеста» жених трогает руку избранницы: защищает, боится, сознаёт бренность их любви. По холсту разлито чувство, превышающее бесцветное слово «тревога», - это ощущение неотвратимости беды. Так люди ждали ареста, а деться людям было некуда. На первом плане картины художник поместил газету, на газете можно прочитать дату: стоит «19-ый год». Сама картина такой детали не требовала, и уже то, что художник её акцентировал, показывает, что дата может быть иной. Сказанное не исключает и того, что картина относится также к периоду Гражданской войны, но трудно представить, что спустя пятнадцать лет после смерти Ленина, коллективизации, высылки Троцкого, прихода к власти германского фашизма именно тема Гражданской войны всё ещё волнует художника. Вернее будет прочитать картину как рассказ о хрупкости бытия вообще, о том, что мы — и наш уют, и наш дом, и наша близость — существуем в хрупком и злом мире.

«Новоселье» - картина, написанная в том же 1934 году, показывает, как было после ареста, как пролетарии вселялись в квартиру репрессированных интеллигентов.

Пёстрая толпа людей, которым прежде никак не попасть было в такую обстановку - богатый паркет, высокие потолки, вид на Неву, — привыкает к обстановке. Кое-что от прежней жизни сохранилось: стул с гнутыми ножками уцелел, подле буржуазного стула стоит честный пролетарский табурет, принесённый из кухни. Правда, при обыске разбили окно, выдрали иконки из окладов.

«Застой в развитии, атавизм - словом, признаки, понижающие остроту наших восприятий, есть уродство» - Кузьма Петров-Водкин

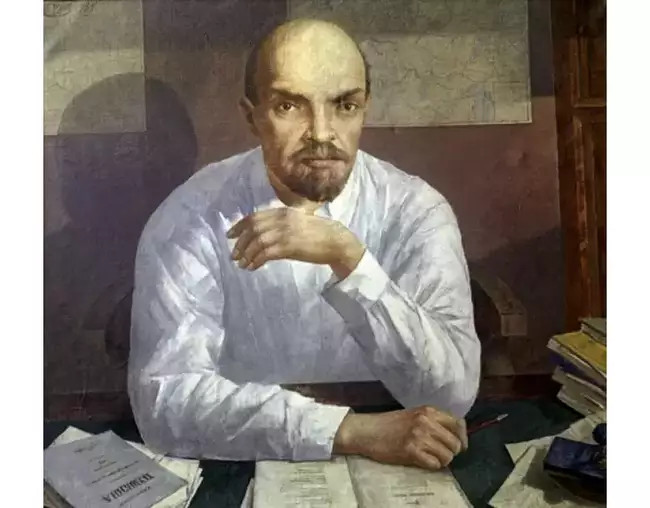

В центре картины сидит хозяин в белой рубахе, уверенный в себе человек. Лицо у него восточного типа, волевое и неподвижное, он носит усы и курит трубку. Это не вполне Сталин, вероятно, имеется в виду симбиоз Сталина и Ленина. В тот же год, несколько раньше картины «Новоселье», Петров-Водкин пишет портрет В.И. Ленина точно в той же позе, в какой сидит герой «Новоселья», точно в такой же белой рубахе, в таком же ракурсе и с таким же выражением лица. Нет ни малейшего сомнения, что именно этот образ художник перенёс в большую композицию, но снабдил персонажа усами и трубкой, придал ему ещё и сталинские характеристики. Этот человек — новый хозяин — чувствует себя в чужой квартире уверенно: он въехал по праву, он здесь уселся надолго, это теперь его мир.

Картина, как это свойственно зрелому Петрову-Водкину, написана без аффектаций, повествование ведётся очень спокойным, никак не интонированным языком: вот табурет, вот пустая рамка от иконы, вот такой среди гостей имеется военный. Это (что исключительно важно) не иносказание. Подлинный мастер никогда не говорит так называемым эзоповым языком, просто всякий образ имеет много уровней прочтения. И первый, бытовой уровень правдив и тоже важен. Семья поселилась в квартире, люди бедные, уверенные в своём праве жить в богатом доме — и художник не осуждает, он констатирует. А то, что хозяин такой — восточный, упорный, повелительный, — это может нам рассказать о диктаторе страны, но опять-таки в интонации хроники, а не разоблачения. Он был таков, говорит художник.

"Портрет В. И. Ленина". 1934 год

"Портрет В. И. Ленина". 1934 год

Ленина Петров-Водкин изображал несколько раз, включая, разумеется, и знаменитый рисунок Ленина в гробу.

На эскизе (фактически это самостоятельный вариант) картины «Смерть комиссара» в образе комиссара изображён именно Ленин — это очень характерное широкое восточное лицо, тот самый тип человека, какой Петров-Водкин нарисовал и в «Новоселье». Во второй картине, большего размера, которая и является окончательным вариантом (находится в Русском музее), тип лица комиссара поменялся и разворот головы умирающего изменился. В первом варианте Петров-Водкин воспроизвёл выражение лица Ленина в гробу и даже ракурс не поменял; в окончательном варианте комиссар смотрит в небо, глаза уже затуманены смертью, но он видит свет.

Картина «Смерть комиссара» - самый важный из рассказов о революции, о том, что революция — при всём своём пафосе - скоротечна и эфемерна. Петров-Водкин вообще не любил пафос, с годами изжил мелодраматический пафос «Купания красного коня», выработал такую спокойную интонацию рассказа, которая позволяла говорить о самых тяжёлых событиях без надрыва и потому убедительно. Так грустно и просто сказать о повороте истории России тех лет не сумел никто. Написана вещь через четыре года после смерти Ленина, над эскизами художник стал работать спустя два с половиной года после кончины вождя, но если учитывать рисунок «Ленин в гробу», то начал работать немедленно.

Изображён накренившийся мир, земля поплыла вбок, завалилась. Комиссар убит, его товарищ подхватил тело, но полк даже не заметил смерти того, кто вёл отряд. Солдаты ушли, умирающий остался на дороге, и он смотрит невидящим взглядом в небо — и в его взгляде нет ни надежды, ни призыва. Полк солдат, продолжающих движение, заваливается за горизонт, люди словно падают в яму, разверстую по ту сторону холма. Но художник передаёт событие очень спокойно, без восклицательных знаков. То, что полк заваливается за горизонт, может и не означать катастрофы — просто движение продолжается, но пошло движение куда-то вбок. Земля плывёт сама по себе, полк солдат движется по ней в непонятном направлении, сбившись с дороги, а земля — совершенно независимо от этого события — поворачивается вокруг своей оси, плывут над ней облака, и гибель революции не держится даже в памяти тех, кого эта революция разбудила к жизни.

Внизу, за косогором, лежат голубые дали, синие реки, то, что художник любил и воспевал в юности, теперь это ушло далеко, стало сказкой, только взглядом, обнимающим всю землю, можно достать до тех волшебных мест.

Сферическая перспектива Петрова-Водкина отсылает нас к Брейгелю — иного примера в искусстве мы не найдём. Вслед за Брейгелем русский художник изобрёл такую перспективу, что сочетает и иконописную обратную, и иконописную прямую. Взгляд художника как бы обнимает планету, позволяет заглянуть за предмет, посмотреть и вверх, и вниз одновременно.

«Тело, как и лицо... бывает умным, глупым, нахальным и деликатным. Иногда бывает смешным, как лицо комика, и грустным, как плакучая ива» - Кузьма Петров-Водкин

Петров-Водкин открыл эту особую перспективу очень рано, еще в натюрмортах 1918 года, в которых предметы как бы плавают в пространстве, подобно островам в море, не связанные друг с другом никак. Скудность и одновременно самодостаточность быта, строгость и чистота жизни, в которой ничего лишнего, никакой красивости, никакого мещанства, окружены звенящим воздухом особого, огромного даже в маленькой комнате пространства. Предметы живут не просто на столе, но в мире, на огромной планете, распахнутой нашему взору. И этот взор обладает способностью очищать, отбирать важное, выделять значительное. Этот особый взгляд сразу на всё исключает пристрастность. Как и в случае Брейгеля, художник не скрывает чувства, но чувство настолько вселенское, что не может никого обидеть.

Исключительной особенностью мастера являлось то, что, обладая этим вселенским глазом, умея смотреть сразу на всё, он оделял пристрастной любовью, выхватывая из общей истории, тех, кого надо согреть и защитить. Существуют портреты детей кисти Петрова-Водкина, внимательные и заботливые портреты, он вообще очень заботливо рисовал людей.

Художник писал тех, кто ему дорог, чьё лицо как ландшафт планеты, чьи черты и морщины как перелески и дороги его любимых волжских далей; так он нарисовал свою жену и Любовь Эренбург, Анну Ахматову и Андрея Белого; оставил несколько сухих, не очень эмоциональных автопортретов.

Когда думаешь о Петрове-Водкине, то первым образом, всплывающим в памяти, является косогор — невысокая гора в поле, на которой сидят два странных, немного растерянных человека. Хотя гора невысокая, она как бы парит над землей, это благодаря сферической перспективе, умению смотреть на все вещи разом. Гора невысокая, но она возвышается над миром, видно далеко. Видны дальние мирные деревни, голубые реки, зелёные луга, плывущие над миром облака. Видна мирная жизнь, которую Петров-Водкин так любил писать в юности. Эти косогоры он писал с ранних лет, а потом много всего другого, что тоже видно с этого косогора: он написал смерть на передовой, застреленного комиссара, людей, ждущих беды, землетрясения, бойцов, потерявших товарища, растерянных и потерянных горожан. Взгляд не пропустил ничего, а то, что художник рассказывал об этом спокойно, связано лишь с тем, что он всеми силами старался сохранить эту точку обзора — глядеть с косогора в поле, с небольшой, но очень высокой горы. На этой горе он нарисовал пару — мужчину и женщину; возможно, это он нарисовал себя со своей французской женой. Эта пара влюблённых напоминает нам о другой паре - «Влюблённых» Шагала, летящих над городом.

Сверху смотреть помогают чистота и любовь.

Петров-Водкин не дожил до большой войны, он умер в 1939-м. Мы не знаем, что он сказал бы потом. Он был настоящий художник и историю воспринимал как своё личное дело.