Явление «Окна РОСТА» – это не просто плакаты, это скорее новый символизм, аккумулирующий приёмы иконописи, лубка, экспрессионизма и сплавленный специфическим утопизмом Маяковского. Маяковский фактически написал хронику Гражданской войны; есть несколько версий таковой – например, «Окаянные дни» Бунина, «Красный террор в России» Мельгунова. «Окна РОСТА» Маяковского находятся в этом же списке; правда, произведение это более сложное – комбинирующее и изобразительные, и литературные средства. Сам Маяковский описывал произведение так: «Это протокольная запись крупнейшего трёхлетия революционной борьбы, переданная пятнами красок и звоном лозунгов. Это телеграфные вести, моментально переданные в плакат, это декреты, сейчас же распубликованные на частушки, это новая форма, выведенная непосредственно жизнью, это те плакаты, которые перед боем смотрели красноармейцы, идущие в атаку, идущие не с молитвой, а с распевом частушек».

Прежде чем судить «Окна РОСТА» как «просто агитки» и упрекать эти рисунки в избыточной функциональности, вспомните о том простом факте, что иконы и картины Возрождения, посвящённые библейским сюжетам, писались сугубо функционально, для религиозных отправлений. Маяковский, нравится это нам или нет, верил в Революцию и в обновление мира; «Окна РОСТА» были нарисованы для того, чтобы революция победила.

"Хочешь? Вступи". Работа В.Маяковского. 1921 год.

"Хочешь? Вступи". Работа В.Маяковского. 1921 год.

Маяковский – художник в высшей степени профессиональный, он учился, причём выучился хорошо – он отличный ремесленник. Сохранились его темпераментные наброски – портрет Репина, портрет Лили Брик. Так мало кто умел рисовать. Многие литераторы баловались изобразительным искусством; видимо, дар живописный комплементарен дару словесному – все знают лёгкие наброски Пушкина на полях рукописей, академически скучные акварели Лермонтова, манерную живопись Волошина. Крупным, по-настоящему оригинальным художником был Виктор Гюго, интересным художником был Гофман, а Гюнтер Грасс был вполне профессиональным литографом и работал как художник осознанно. В случае Вильяма Блейка – неизвестно, в чём его талант воплотился полнее – в поэзии или в рисовании. Достижения в изобразительном искусстве затмили поэтические достижения одного из крупнейших итальянских поэтов – Микеланджело Буонарроти. Одним словом, пример Маяковского – абсолютно состоявшегося крупного художника и великого поэта по совместительству – не уникален. Надо куда-то встроить его рисование, прописать его в некую школу или движение; а не получается. Назвать это плакатами и карикатурами можно, но это нисколько не унижает масштаб искусства: карикатуры рисовал Оноре Домье и Георг Гросс, а плакаты рисовали Тулуз-Лотрек и Мазарель; жанр – ещё не определение.

Для творчества Маяковского-художника важно то, что он создал героя, а это в изобразительном искусстве самое главное. Мы знаем героя Ван Гога – крестьянина, едока картофеля, сеятеля, ткача и жнеца. Мы знаем героя Домье – баррикадного бойца и городского служащего. Мы знаем героев Рембрандта, Сезанна, Гойи – у всех у них характерные черты лица и пропорции тела. Есть характерные черты и у героев Маяковского – широкий лоб и внимательный взгляд («читая книгу – мозгами двигай»), ухватистая ладонь рабочего («мы – каждый – держим в своей пятерне миров приводные ремни»). Это идеальный образ пролетария, человека будущего, о котором мечтал Маяковский-поэт. Такого вдумчивого, интеллектуального рабочего в природе не существовало, но грезилось именно о таком интеллектуальном и сознательном, который пришёл в несправедливый мир со словами: «Мы земную жизнь переделаем». Этот образ (фантастический, но оттого не менее яркий) Маяковский и рисовал. Так ведь и Домье создавал образ рабочего парижских окраин не вполне реалистично – и в том и в другом случае это утопия.

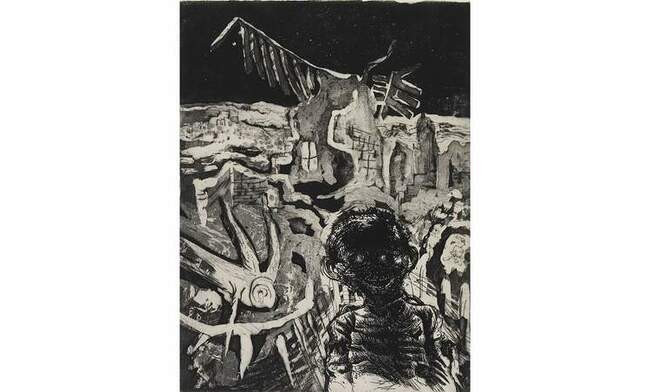

Был в России художник Василий Чекрыгин, погибший крайне молодым, в возрасте 25 лет, – он оформлял первый сборник Маяковского. Чекрыгин, находившийся под сильным влиянием философа Фёдорова и идей всемирного воскресения, оставил многие сотни рисунков, на которых изображены фигуры, воспаряющие в небо, – изображения и символические, и портретные одновременно. Вот, пожалуй, единственная параллель с рисованием Маяковского. Квалифицировать рисование Маяковского по стилю – задача нелёгкая. Конечно, это плакат; но это плакат, выполненный гениальным поэтом как иллюстрация к его утопической фантазии. Некоторые стилистические приёмы отсылают к экспрессионизму, но определить, что такое «экспрессионизм», трудно.

В отличие от импрессионизма стиль экспрессионизм представлен в истории искусств на протяжении веков многократно: Ван Гог несомненно может быть квалифицирован как экспрессионист, Руо, Сутин, Вламинк по технике и приёмам очень близки немецким экспрессионистам. И уж вовсе странно не вспомнить Эль Греко с его вихревыми мазками. Экспрессионизм, понятый как деформация пропорций, форсирование цвета и нагнетание напряжённости в композиции ради драматического эффекта, – это свойственно Гойе, Микеланджело и Грюневальду; но ведь, говоря об экспрессионизме, имеют в виду не этих мастеров, а членов кружков, назвавших себя экспрессионистами в ХХ веке.

В анализе экспрессионизма историки искусств постоянно подменяют стиль как таковой методами конкретной немецкой школы ХХ века, а именно групп «Мост» и «Синий всадник», немецким искусством 20-х годов. Методы школы могут быть созвучны художественному стилю, но приёмы, сами по себе, не обладают эстетическим содержанием; более того, если строить суждение на описании приёмов «немецкого экспрессионизма ХХ века», а затем перенести это суждение на суть экспрессионизма в целом, то ошибка неизбежна. Говоря о XX веке, об окружении Маяковского в частности, мы неизбежно имеем дело с немецким экспрессионизмом; просто следует помнить, что это лишь одна из версий экспрессионизма.

Участники немецких объединений, которые называли себя экспрессионистами, использовали в изобразительной практике ряд приёмов, узнаваемых и легко воспроизводимых. По этим приёмам их можно квалифицировать как единомышленников. Это прежде всего широкий, неряшливый мазок, обобщённо резкое рисование без деталей, форсированный цвет без полутонов. Немецкие экспрессионисты ХХ века (Нольде, Кирхнер, Мюллер, Бекманн) писали свои холсты яростными движениями, не делали предварительных штудий, были безразличны к деталям. Так брутально они рисовали для того, чтобы передать яростный характер перемен в обществе – прежде всего Первую мировую войну и смятение сознания в Европе. Эти холсты и рисунки, выполненные бешеной линией, описывают не конкретного человека – собственно портретов экспрессионизм создал немного, – но человека толпы. Черты лица персонажей, изображённых художниками «немецкого экспрессионизма», нечётко выражены. Если мы попытаемся вспомнить лица героев картин Кирхнера или Нольде, Барлаха или Мюллера, у нас ничего не получится. Лиц эти художники почти не рисовали – и это несмотря на то, что темой картин часто были мистические или библейские сцены. Но даже библейскую сцену немецкие экспрессионисты толковали как яростное выражение стихии: растрёпанные волосы, преувеличенно резкая жестикуляция заменят рассказ о человеке – никакими индивидуальными чертами пророки Барлаха не обладают.

Вероятно, можно сказать, что рисование Маяковского той же природы – он рисует обобщённые типы, а не личность. Это так – и не так. Маяковский постоянно изображает идеального героя, выдуманного персонажа, населяющего его мир революционной Утопии. Но ведь и Эдвард Мунк постоянно изображал одних и тех же героев: даму с распущенными рыжими волосами и тонкошеего юношу, тянущегося к ней.

Достаточно сравнить картины немецких экспрессионистов, рисующих людей толпы, с картинами Шагала, Мунка, Пермеке, Кокошки – все эти художники бесспорно пользовались теми же формальными приёмами, но мы знаем и можем узнать героя Мунка, героя Шагала, героя Пермеке. Можем узнать как идеального пролетария Революции и героя Маяковского. И вот какой вопрос: если герой мистерий Вильяма Блейка существует, а он нарисован и узнаваем, то как его назвать? Символическим? Типическим? Фантастическим? Маяковский сам объяснил нам, кого он изображает, написав «Мистерию-Буфф» и сделав сценографию этой драматической мистерии.

Действие происходит в раю, куда попадает семь пар «нечистых» – рабочий, матрос, крестьянин и т.д. − и семь пар «чистых» – король, император, буржуй и т.п. Это символическая пьеса, написанная в жанре средневековых мистерий, и костюмы к ней Маяковский рисовал соответствующие – так могли бы организовывать декорации театров средневековых подмостков Европы. Но ведь эти герои точь-в-точь воспроизведены в «Окнах РОСТА»! Именно мистерию, революционную мистерию и писал Маяковский на протяжении трёх лет. Это произведение буквально соотносится с блейковскими мистериями (Уильям Блейк, кстати, был и поэтом, и художником), и стиль рисования (обобщённо-символический) обоих мастеров имеет сходные характеристики. Кстати, Блейка иногда величают предтечей экспрессионизма.

Если критерием стиля экспрессионизм считать преувеличенное значение средств выражения (красочный слой должен кричать, линия должна яриться), то следует признать, что Шагал и Блейк, Мунк и Маяковский не менее «экспрессионистичны», нежели Нольде или Кирхнер. Однако мы не числим Шагала по ведомству экспрессионизма по одной, но самой существенной причине: это не художник, рисующий движение стихий. Не рисовал стихий и Маяковский.

Существенно важно в его рисовании (как и в поэзии) то, что Маяковский никогда не изображал толпу – он толпу презирал («ощетинит ножки стоглавая вошь»), а экспрессионизм рисовал именно движение толпы. Отношение Маяковского к народу исключительно сложное: для него нет понятий «нация», «государство», «племя» – всё это относится к империалистической риторике, которая ему чужда: «Москва для нас не державный аркан, влекущий земли за нами». Он даёт весьма ясное определение коллективу:

«Дяденьки,

что вы делаете тут? Столько

больших дядей?» – Что?

Социализм:

свободный труд свободно

собравшихся людей.

Общество Республики, по Маяковскому, − это свободное собрание сознательных тружеников, лишённых имперских и национальных амбиций. Это марксистское, то есть классовое, представление об освобождённом труде, который один только и является критерием социального единения. Ничего общего с толпой империи, идущей на войну с другой толпой из соседней империи, это общество не имеет и иметь не может. «Я счастлив, что я этой силы частица, что общие даже слёзы из глаз, полнее и чище нельзя причаститься высокому чувству по имени «класс».

Именно класс, но не род, не нация, не государство, не религия; только класс «труждащихся и обременённых» , как говорит Писание. Про это – написана «Мистерия-Буфф». Про это – нарисованы «Окна РОСТА». И совершенно про иное написаны тысячи полотен немецкого экспрессионизма, выкликающие из глубин спонтанную, национальную родовую стихию.

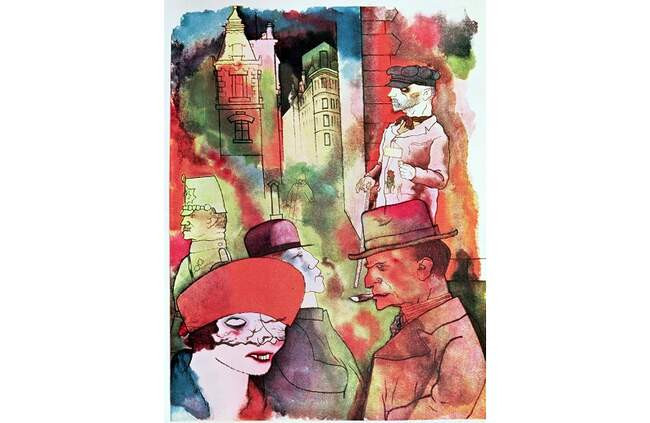

Далее – путаница усугубляется. Непосредственно из немецкого экспрессионизма (мастера работали рядом и учились, иногда даже наследовали приёму) выросло движение, опровергающее экспрессионизм. Немецкий экспрессионизм (искусство времён Первой мировой) был в Германии преодолён искусством межвоенного времени, рефлексией на торжество стихий. Кирхнер и Нольде рисовали ярость и порыв, страдания и крики толпы, но на смену брутальным жестам пришла аналитика. После романов, написанных Эрнстом Юнгером, появились книги Эриха Марии Ремарка и, что ещё более существенно, Бертольта Брехта. Драматургия Брехта хранит черты экспрессионизма, но это ни в коем случае не экспрессионизм. И приходится признать: либо экспрессионизм – это не то, что мы имеем в виду, называя огульно одним и тем же словом и Мунка, и Нольде, либо экспрессионизм ХХ века – лишь одно из проявлений экспрессионизма как такового. После Первой мировой в Германии возникло направление «Новая объективность» (Отто Дикс, Георг Гросс) с эстетикой, диаметрально противоположной школе немецкого экспрессионизма. «Новая объективность» подвела итоги войны и осудила войну; это искусство антивоенное и антипафосное. Немецкий экспрессионизм построен на призывах и порывах, на надрывном пафосе – «Новая объективность» подводит итоги безумию; это до предела, до карикатурности доведённая трезвость. Это внимательность к болезненным и оскорбительным для пафоса деталям – морщине, кривому суставу, выбитому войной глазу.

"Встреча с сумасшедшим". Отто Дикс. 1924 год.

"Встреча с сумасшедшим". Отто Дикс. 1924 год.

Художники «Новой объективности» написали ветеранов войны – тех, кто, оболваненный экспрессивными лозунгами, пошёл на фронт и вернулся калекой. «Новая объективность» – это искусство «потерянного поколения». Лица этого поколения не забудешь никогда – это не лица обобщённой толпы, но лица людей, искалеченных жизнью в толпе. Различаются «немецкий экспрессионизм» и «новая объективность» – как импрессионизм и неоимпрессионизм; последний постарался вернуть конструкцию миру, рассыпанному в конфетти.

Немецкий экспрессионизм – искусство патриотическое; экспрессионизм обращался к эпосу, к корням; «Новая объективность» – искусство космополитическое, это прежде всего антифашистская деятельность. Это – антинационализм, антиимпериализм. Вместе их трудно воспринять, однако история искусств поместила их под одну обложку.

Неясность нагнетается тем, что «немецкий экспрессионизм» (искусство, в сущности, милитаристически-имперское) был отвергнут нацистами в ходе борьбы с так называемым «дегенеративным» искусством. То, что нацисты не терпели критику, это понятно. Неприязнь вызывало (и закономерно) творчество Дикса или Гросса, а почему Эмиль Нольде и Отто Мюллер попали в список отверженных, при том что Мунк (так стилистически схожий с ними) был назван Геббельсом лучшим художником Третьего рейха, – это объяснить трудно. Так случилось, что в нашем воображении две противоположные тенденции слились воедино, «немецкий экспрессионизм» и антифашистская «Новая объективность» образовали как бы единый стиль эпохи. Впрочем, и Сезанн с Клодом Моне часто стоят в каталогах французского искусства через запятую – будучи прямой противоположностью.

Надо сказать, что милитаризм «немецкого экспрессионизма» был преодолён в ходе самой Первой мировой. Так нередко случается, увы, с творцами: будучи глашатаями стихий, они оказываются во власти этих стихий – и сами становятся их жертвами. Франц Марк погиб на войне, Георг Тракль, став санитаром и видя бесконечные страдания, принял смертельную дозу наркотика. Но как соотносится «эстетика безобразного» Тракля и «Синие всадники» Марка с трагической гибелью мастеров – осознать это пришлось уже следующему поколению: Бертольту Брехту и Георгу Гроссу. Одно дело − звать ветер и приветствовать бури, совсем иное дело − обозревать последствия разрушительной стихии.

Критиками экспрессионизма выступили не только нацисты, огульно обвинившие в дегенеративизме всех подряд: и тех, кто славил национализм, и космополитов; важно то, что наиболее серьёзными критиками выступили мыслители «слева» – Дьёрдь Лукач и Бертольт Брехт.

Экспрессионизм как принцип подачи материала господствовал в головах целого поколения, а затем выветрился сам собой. Наивно думать, что небрежно рисовать кто-то учит. Никто не даёт указаний рисовать более примитивно, нежели устроено в природе. Но последователи эстетической школы экспрессионизма (в его немецкой ипостаси ХХ века) считали, что фигура, нарисованная резкими простыми линиями, без деталей, небрежно, – такая фигура выражает мысль яростнее, нежели внимательное рисование (как у Гольбейна, допустим). Конечно, Гольбейн тоже рисует выразительно – хотя он и внимателен к подробностям. Однако в ходе опытов начала ХХ века сочли, что рисовать без подробностей и бегло будет ещё выразительнее. Это спорное утверждение, конечно же. Но многим такое утверждение показалось убедительным. Почему художник, наблюдая природу, где всё устроено сложно, ведёт линию прямо и грубо, а не плавно, изощрённо и вдаваясь в детали? Чем художник оправдывает для себя упрощённый характер изложения материала? Вот, скажем, в поэзии или музыке – нам, слушателям и читателям, будет очевидна разница между маршевой мелодией и симфонией, между примитивной рифмовкой и структурированной «Божественной комедией». Так почему же художник (Нольде, Кирхнер, Марк и сотни других, менее значительных) выбирает примитивную форму изложения? Он же не дикарь; он выбирает грубую линию от особой изощрённости сознания; он оправдывает грубую линию тем, что у него есть особый замысел. Какой?

Искусство проведения линий и нанесения цветов подчиняется тем же законам, что и вся человеческая деятельность в принципе: то есть метод исполнения соответствует общему замыслу. Упрощая линии (которые в природе разнообразны), художник совершает насилие; и метод насилия нужен лишь в одном случае – для того, чтобы передать идею насилия. А иначе зачем рисовать грубо? Войну трудно изобразить плавной линией и пастельными тонами; ураган не передашь прозрачной акварельной техникой и пунктирным штрихом. Художники насиловали форму и форсировали цвет, чтобы передать отчаяние, сумасшедший шквал времени.

Шум времени – очень популярное словосочетание тех лет (см., скажем, Мандельштама); а о чём шумит время? То, что время нечто грозное произносит, – это предположили все. Каждый «ждал этой бури и встряски», как сказал Пастернак, – и смутное чувство близкого урагана передавал, в частности, и неряшливый мазок. Но конкретнее – что хотел сказать мастер? И часто так оказывается, что содержательного сообщения в энергичных движениях не было. Что хотел сказать Кирхнер картиной «Толпа»? Что хотел сказать Ларионов картиной «Отдыхающий солдат»? Что хотел сказать Умберто Боччони картиной, на которой много народа куда-то бежит? Что хотел сказать Отто Мюллер, изображая брутальными линиями девушек в лесу? Это, конечно, вульгарные, социологические вопросы – художник не обязан объяснять этакое, он просто выражает себя через условный сюжет. Но в том-то и дело, что в данном случае выражает художник не себя, но имперсональную стихию. Эту разницу надо понять: художник совсем не всегда выражает себя – гораздо чаще он выражает общее настроение, ту группу, к которой примкнул, тот эстетический код, которому присягнул. Когда художник демонстрирует нам свой искренний поиск – в этом нет приёма; Сезанн сотни раз ищет линию, затрудняется с цветом; Мунк переписывает свои картины по десятку раз; но когда проверенным методом передают общее утверждение, то выполняют картину за один сеанс.

Большинство картин импрессионистов или немецких экспрессионистов – это реплики одного дня; художники никогда (почти никогда) не возвращались к уже написанному холсту. Сотни импрессионистов пишут трафаретные перистые облака; они при этом выражают себя в минимальной степени – это просто школа такая. То же самое касается резких линий экспрессионизма – когда художник передаёт фигуру женщины тремя размашистыми линиями. Так – тремя размашистыми штрихами – рисовали человека все экспрессионисты; так – рваной резкой линией – они описывали контур предмета; данные приёмы – просто характеристики стиля. Если бы художники вдруг заинтересовались тем, как устроено человеческое ухо (которое рисуют всегда одинаково − полукружием, и только), то они сбились бы с эстетического кода. Помимо страсти и напора в продукции экспрессионизма присутствует ещё нечто, что точнее всего определить как недосказанность. Холст выглядит как книга, в которой писатель не заканчивал фраз, ставил сплошные многоточия. Можно предположить, что писатель эмоционален, но это не делает содержание богаче.

В случае Маяковского – содержание его поэтического творчества настолько продумано и сформулировано им самим, что было бы опрометчиво считать, будто в рисовании он оставляет белые пятна. Он каждый мазок и каждую линию проводит с целью утвердить высказывание.

Если художник рисует небрежно – значит, он не до конца осведомлён о цели своего рисунка. Леонардо знал всё о своих героях (мы не всегда понимаем, что именно он знал, но он-то понимал отчётливо), Ван Гог или Роже ван дер Вейден старались выговорить про своих героев всё до последней спрятанной подробности; но вот Отто Мюллер мало что мог сказать о своих барышнях, отдыхающих у водоёмов. Перед нами женщины в лесу – мы ничего не знаем про них и никогда не узнаем, они изображены резкой линией, которая нечто брутальное сообщает о лесе, водоёме и женском начале, но, собственно, этим и ограничивается высказывание. Ровно то же самое касается царей Нольде или солдат Кирхнера – перед нами именно «шум времени», и чаще всего шум неразборчивый. Знал ли Маяковский, зачем рисует рабочего и чем его идеальный рабочий отличается от несознательного крестьянина? Знал в деталях. А «немецкий экспрессионизм» таким знанием программно не обладал.

Цветаева высказалась о «шуме времени» Мандельштама резко – «это оглядка и ослышка труса»; ничего столь резкого в адрес небрежного письма «немецкого экспрессионизма» я сказать не хочу; но преувеличивать степень ясности их намерений было бы неверно. Задним числом, спустя пятьдесят лет, мы приписали «немецкому экспрессионизму» то, чем славна была «Новая объективность», – в «немецком экспрессионизме» нет и никогда не было критики массовых психозов, движения толп, фашизма; напротив – эта национальная школа в большой степени именно воплощает стихию толпы.

Стихия (патриотизма, толпы, мистики, крови) увлекала мастеров, но сказать, почему эта стихия привлекательна, сказать могли немногие. Экспрессионизм, явленный на русской почве, продемонстрировал столь же стихийно-бодрое отношение действительности.

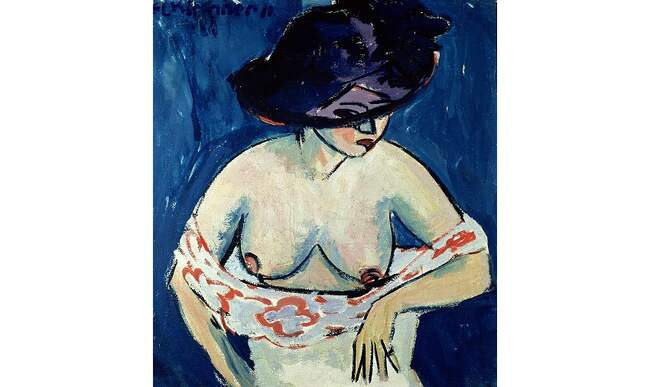

Наталья Гончарова откликнулась на Первую мировую войну циклом лубочно-патриотических гравюр, в которых самолёты, несущие бомбы, летят по небесам бок о бок с архангелами, а Георгий Победоносец разит басурманского змея. Сказать, что Гончарова поняла природу войны или высказалась против смертоубийства или хотя бы стала хронистом ужасов (как это сделали Олдингтон, Ремарк или Барбюс), – невозможно. Подобно многим авторам тех лет, Наталья Гончарова отнеслась к массовому убийству бодро и мажорно. В ту пору большинство русских и европейских художников пришли в возбуждение от того, что люди убивают друг друга. Мысль о том, что эти убийства – бесчеловечны, а долг художника − противостоять войне, – эта мысль посетила не сразу и далеко не всех. Валерий Брюсов, Наталья Гончарова, Август Маке, Франц Марк, Блез Сандрар, Гийом Аполлинер и даже многие философы, коим полагается быть спокойнее и мудрее, в первые годы войны испытывали трепет перед барабанным боем и мундиры их волновали. Немецкий экспрессионист Кирхнер пошёл на войну добровольцем, причём в артиллерию, после серьёзной травмы был освобождён от воинской повинности, написал автопортрет в солдатской форме – одно из самых курьёзных свидетельств того времени. На первом плане солдат в фуражке курит сигарету и тянет вверх обрубок руки, а за ним обнажённая дама. Отрубленная рука – символ войны, это реальная рана; просто художник так изобразил душевную травму. Солдат с сигаретой и отрубленной рукой не то чтобы зашёл в бордель – просто художник всегда так живёт; за три года до этого автопортрета Кирхнер написал автопортрет в полосатом халате с трубкой, а за его спиной сидит точно такая же девушка, полуобнажённая, в ночной рубашке. Ни описаний войны, ни соображений, в кого и зачем он стрелял из пушки, артиллерист Кирхнер не оставил. Автопортрет в солдатской униформе с обнажённой дамой – написал; вынести суждение о войне, убившей девять миллионов человек, исходя из данного произведения – нереально.

"Женское ню со шляпой" Эрнст Людвиг Кирхнер .1911 год.

"Женское ню со шляпой" Эрнст Людвиг Кирхнер .1911 год.

Степень опьянения патриотическими лозунгами на Первой империалистической войне была столь высока, сколь и бесплодна для искусства: были созданы патриотические лубки, милитаристические плакаты, написаны воинственные романы Юнгера, картины с солдатами, а до книг «Прощай, оружие!» и «На Западном фронте без перемен» надо было ещё дожить. Зрелость суждения и гуманизм отнюдь не присущи искусству начала века; мы часто измеряем степень сознательности искусства по Пикассо или Шагалу, по мастерам, наделённым ранимой совестью, но эти художники были людьми уникальными. Как правило, искусство было занято совсем иным. Михаил Ларионов написал свою знаменитую «Солдатскую серию» в 1913 году, то есть за год до того, как смешные, неряшливые человечки-солдатики стали вспарывать друг другу животы. Он не предвидел бойни, совсем нет. Художник просто написал умилительную вульгарность солдатского быта в противовес эстетике аккуратного мира буржуа. Экспрессионисты любили рисовать солдат в 10-е годы ХХ века. Солдатское кирзовое бытие соответствовало небрежной манере письма, притягивало мастеров. Солдаты Кирхнера, грубоватые парни с самокрутками, как и мужички в униформе Ларионова, – не портретны; они представляют примитивную общественную страту, которая готова прийти в движение. Рисовать солдат, как и рисовать пейзан на пашне (см. Гончарову, например), − это не значило быть увлечённым трудом крестьянина (изображение крестьян у экспрессионистов – это вовсе не гимн труду, как «Сеятель» Милле или «Сеятель» Ван Гога). Это лишь сообщение обывателю о наличии фольклорного измерения в жизни. Солдаты, которые заселили пространство искусства за несколько лет до начала войны, прежде всего показывали непритязательность художников – цель искусства была неявной; автопортрет, изображение нагой прелестницы, группа солдат с папиросами – вот такой мир, он ждёт перемен и бури. Сам Ларионов шутил, что его солдат, развалившийся около сарая, стена которого изрисована вульгарными граффити, – это своего рода новая Венера. Шутка получилась циничной: солдаты (именно такие, без мыслей, без эмоций, без интеллекта) в скором времени отменили античную эстетику прекрасного вообще. В те же годы (1912-й) Аристарх Лентулов создаёт бравурную композицию «Аллегория войны», в ярких цветах живописующую военную мистерию. Война художникам-авангардистам представлялась привлекательным спектаклем, картина де ла Френе «Артиллерия» (тот же 1912-й) просто доводит кубизм до мажорно-военного, трубного исполнения. Не утренний кофе с трубкой и газетой, не гитара с бутылкой (обычные мотивы кубистов) становятся предметом изображения, но оружейные лафеты и жерла гаубиц.

Подобно большинству художников, Маяковский принял участие в патриотической риторике 1914 года. В самые первые месяцы войны он, в числе прочих богемных художников тех лет, (Малевич, Чекрыгин, Лентулов и т.д.) участвовал в изготовлении открыток-лубков военно-патриотического содержания – в издательстве «Современный лубок». Так, им выполнены следующие открытки: «Сдал австриец русским Львов, где им, зайцам, против львов» и «Подходили немцы к Висле, да, увидев русских, скисли». Это сделано в октябре 1914 года, через месяц после начала войны. Сам Маяковский так характеризовал свою деятельность в издательстве «Современный лубок»: «Война. Принял взволнованно. Сначала только с декоративной, с шумовой стороны. Плакаты заказные и, конечно, вполне военные…»

Маяковский – и человек, и гражданин, и поэт – развивался стремительно. Заказные милитаристические стихи («война с шумовой стороны») были написаны семнадцатилетним юношей, уже взрослым, конечно (отсидел десять месяцев в Бутырке, организовывал побег заключённых из Новинской тюрьмы), но всё же далеко не зрелым. Война стимулировала его взросление – всего через несколько месяцев после агитационных лубков Маяковский пишет великую антивоенную поэму «Война и мир», опровергающую империалистическую романтику.

Есть соблазн назвать стиль этой поэмы экспрессионизмом: рваные строки, резкие рифмы, символические обобщения, – но это не экспрессионизм по самой своей сути. Экспрессионизм – не гуманен, но воинственен; Маяковский в тот год отверг и экспрессионизм, и войну как недостойные гуманистического воспитания человека.

«Сегодня бьются государством в государство 16 отборных гладиаторов» – это строка из «Войны и мира» Маяковского; именно как бой гладиаторов – убийство по прихоти цезарей и для забавы толп – Маяковский оценивал войну, перед таинством которой преклонялись, которую романтизировали и воспевали. Согласитесь, от патриотического лубка до понимания мерзости войны проделан большой путь. Для восемнадцатилетнего человека, окружённого военным кликушеством, это невероятное усилие.

О, кто же,

набатом гибнущих годин

званый,

не выйдет брав?

Все!

А я

на земле

один

глашатай грядущих правд.

Сегодня ликую!

Не разбрызгав,

душу

сумел,

сумел донесть.

Единственный человечий,

средь воя,

средь визга,

голос

подъемлю днесь.

Вот так он писал, ещё до хемингуэевского «Прощай, оружие!» и до олдингтоновской «Смерти героя»:

Знаете ли вы, бездарные, многие,

думающие нажраться лучше как, –

Может быть, сейчас бомбой ноги

Вырвало у Петрова поручика?

Средь воя и визга говорить здраво затруднительно. Но ещё труднее даётся вести твёрдую, определённую линию, когда все художники вокруг пишут размашисто, бурно, страстно. Выступить против военной истерики – такое ещё можно представить.

Но вот выступить против военной эстетики (это мощная индустрия: гимны, картины, плакаты, статьи, оперы) – это настоящий подвиг. Большинство мастеров воспевали войну – причём речь не просто о героизации массового убийства; важно то, что сама эстетика предвоенных лет была сформулирована под военные нужды. Экспрессионизм Европы тех лет – это догуманистическое искусство, это язык стадности, это торжество стихий. Широко мазали по холсту и кричали в стихах не просто от сильных чувств, но от неряшливых чувств. Когда Наталья Гончарова изображает апостолов, то менее всего думает о христианской религии – эти лесные бородатые идолы не воплощают ни милосердия, ни знаний. И пророки Нольде или Барлаха не предстают мудрецами; это экстатические натуры, возбуждающие толпу.

Школа «немецкого экспрессионизма» заглохла сама собой, когда экспрессионизм стал уже не декларацией, а самой вопиющей реальностью. Гончарова с Ларионовым покинули Россию в 1915 году (за два года до отъезда Гончарова декларировала: теперь я окончательно отряхаю прах Запада с ног своих и оборачиваюсь на Восток) и переехали в Париж, где довольно скоро превратились в салонных художников. Те художники, кто не погиб на войне, ими же воспетой и званной, в 30-е годы сделались салонными мастерами – как Кирхнер, уехавший в местечко Фрауенкирхе под Давосом и писавший пейзажи с горными склонами и хвойной растительностью. В 1927 году Кирхнер создаёт групповой портрет немецких экспрессионистов – на картине изображены Отто Мюллер, Шмитт-Ротлуф, Хекель и сам Кирхнер. Персонажи одеты в жилеты и двубортные пиджаки. Если бы речь шла о собрании врачей или адвокатов, группа смотрелась бы убедительно. Но если вспомнить, что эти аккуратно причёсанные люди звали к мировым потрясениям и выкликали толпы на стогна градов, то поневоле призадумаешься.

В скобках можно сказать, что судьба Кирхнера сложилась трагически: он застрелился в 1938 году в своём швейцарском доме. По мнению некоторых − не пережив критику своих картин нацистами. Впрочем, проверить его отношение к национал-социализму как явлению, к Гитлеру, к новой войне (которая наступила через год после его самоубийства) невозможно – ничего ни антивоенного, ни антифашистского Кирхнер никогда не написал.

Художник Йозеф Шарль (экспрессионист, эмигрировавший в Америку) оставил программное и, пожалуй, единственное социальное полотно экспрессионизма – он написал берлинское кафе, в котором сидят интеллектуалы, а кёльнер, внешне похожий на Гитлера, указывает растерянным посетителям на дверь.

Так и случилось. Экспрессионизму указали на дверь, и экспрессионизм ушёл. «Новая объективность» была востребована после экспрессионизма (так же точно, как постимпрессионизм оказался необходим после импрессионизма) – для выстраивания объективной картины жизни после бурных деклараций и пустых манифестаций. «Новая объективность» – это прежде всего картины Георга Гросса, Отто Дикса, Феликса Нюсбаума. Полотна, которые впервые (после двадцати бравурных лет) показали действительную реальность Германии – разбомблённые улицы, жирных богачей, обездоленных тружеников.

В России такого честного рисования в годы Сталина просто не существовало. Авангарда уже не было, а критики войны и лагерей не было в принципе. Среди сотен сервильных соцреалистов и растерянных пейзажистов на ум приходят Петров-Водкин и Филонов. Это внимательные к истории мастера-аналитики, которые работали параллельно с «новой объективностью» Германии. Любопытно также вспомнить так называемую «неоклассику». Этих художников ещё называют поздним «Миром искусства» – Яковлев, Шухаев, Борис Григорьев (художники, мало известные до сих пор, все – эмигранты, за исключением Шухаева, который в 35-м вернулся в СССР и в 37-м получил десять лет лагерей как японский шпион, затем жил в Тбилиси). Эти немногие вернулись к точному и не заказному портрету.

В Европе повсеместно снова возникло точное, въедливое рисование, строгая, внимательная, жёсткая линия, отточенные портретные характеристики. Возврат к внимательному рисованию, к аналитике, к герою произошёл на излёте войны – в 1918−1919 годах. Именно к этому времени относится цикл «Окон РОСТА» Маяковского. Он посвятил работе три года − 1919−1922-й. По его собственному свидетельству, в эти годы спал мало (выполнены сотни плакатов, это каторжный труд), под голову клал полено – чтобы «не заспаться», на твёрдом спится хуже. В эти же годы начал серьёзно работать Георг Гросс – и тоже создал образ рабочего, перекликающийся с образом, созданным Маяковским. Если рассматривать серии Гросса и рисунки Маяковского, то можно найти поразительные параллели. Это художники сходного темперамента, и в их манере много общего.

"На закате". Георг Гросс. 1922 год.

"На закате". Георг Гросс. 1922 год.

Маяковский обладал исключительно твёрдой, не знающей колебаний рукой – такую бестрепетную линию мог провести Матисс и Пикассо, Модильяни и Гросс; но, вообще говоря, такая отвага в линии – редкость. Отвага и уверенность в линии возникают лишь в одном-единственном случае: когда художник знает, зачем он рисует. В случае Маяковского это было предельно ясно.

Маяковский ненавидел войну. И Маяковский любил революцию, которая (так он верил) положит конец всем войнам. Он верил в объединение угнетённых, которое положит конец власти империалистов, затевающих войны ради своей выгоды.

Революция (так считал Владимир Маяковский) отменит войну угнетённых друг с другом.

Да здравствует революция, радостная и скорая!

Это – единственная великая война

Из всех, какие знала история.

Ради этой победы над империализмом Маяковский и взялся за перо и за карандаш. Ценность произведения измеряется по благородству идей, в него заложенных, и по последовательности в отстаивании этих идей, и идеи, которые отстаивал Маяковский в «Окнах РОСТА», исключительно благородны: он боролся с голодом, с интервенцией, с разрухой, он призывал поддерживать нищих и помогать сиротам. Коль скоро в послевоенной России простые истины воспринимались плохо, требовалось повторять простые вещи по многу раз. Он и повторял. А то, что уставал от рисования, – так это неизбежно.Он даже солнцу жаловался (см. «Необычайное приключение, бывшее с Владмимиром Маяковским летом на даче»):

Про то,

про это говорю,

Что-де заела РОСТА,

а солнце:

«Ладно,

не горюй,

смотри на вещи просто!

А мне, ты думаешь,

Светить

Легко?

− Поди, попробуй! −

А вот идёшь –

взялось идти,

идёшь − и светишь в оба!»

"Если воля дорога". В.Козлинский

"Если воля дорога". В.Козлинский

Смотреть на вещи просто, в понимании Маяковского, означало относиться к искусству как к рабочему инструменту: если умеешь делать полезные людям вещи – делай, а если это вещи бесполезные, то зачем они?

В 1922 году Маяковский посетил Париж и провёл, как он выразился, «семидневный смотр французскому искусству» – об этом визите написал небольшую книжку. Это примечательный документ, свидетельство более важное, нежели большинство манифестов и деклараций тех лет. Маяковский приехал в Париж, уже являясь автором великих поэм и автором «Окон РОСТА»; он измерял искусство по реальной пользе, которую искусство может принести обществу, – можно назвать это толстовским взглядом на искусство. Маяковский навестил Пикассо, Брака, Леже, Гончарову, Делоне, он побывал на Осеннем салоне и всё время спрашивал: а зачем это сделано? Кого это спасёт? Чему это учит? О чём рассказывает? Ответить на такие вопросы почти никто не мог. В ту пору авангард уже давно стал салоном, в эти годы Пикассо оформлял балеты, а кубизм давно стал декоративным. Европа, пережившая большую войну, вплывала в войну следующую, ещё более страшную, а искусство молчало.

Маяковский этого не понимал: вы разве не видите, что происходит? Разве сейчас можно молчать? Своим собственным примером он учил, как надо – если требуется, то можно и нарисовать сотни плакатов, забыв о высокой поэзии, лишь бы рисование помогло сопротивляться эпидемиям, организовать сбор продовольствия для Поволжья.

Поскольку предназначение искусства – светить и иного предназначения не существует, надо признать, что свою функцию «Окна РОСТА» выполнили – светили. Большего в изобразительном искусстве и желать нельзя.