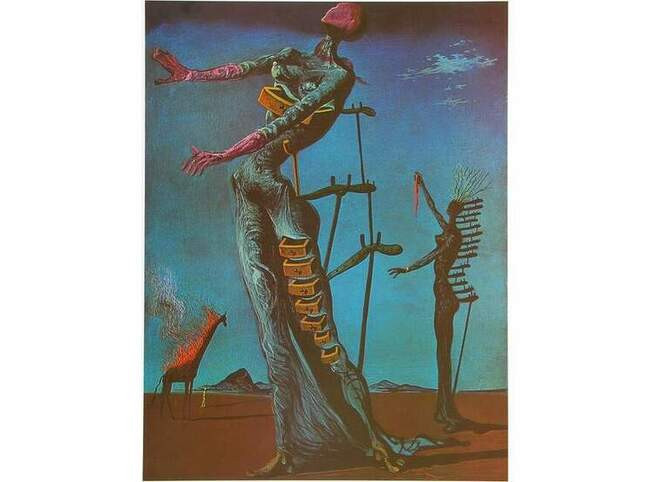

Перед вами картина «Предчувствие гражданской войны» Сальвадора Дали – холст кричит. О чём – непонятно. То ли два организма борются, то ли это одно корявое существо распадается на части – но во время гражданской войны и не скажешь: един народ или уже нет. Помочь нельзя: соединить уродливые части тела иначе, чем они срослись, - невозможно. Оно обречено страдать, это существо, продукт каких-то варварских инцестов. Дали написал буквальный портрет народа, который сам себя душит и терзает, - это и есть гражданская война.

"Мягкая конструкция с вареными бобами", или "Предчувствие гражданской войны", Сальвадор Дали, 1936 год

"Мягкая конструкция с вареными бобами", или "Предчувствие гражданской войны", Сальвадор Дали, 1936 год

Высказывания о величии Франко – впереди, сравнение каудильо Франко с «каудильо Веласкесом» – впереди; в ту пору Дали еще нейтрален. Джордж Оруэлл, англичанин, приехавший сражаться в интербригадах, упрекнул Дали в равнодушии к бедам отечества. Для Сальвадора Дали именно бесчувствие было условием создания образа. Вообще, сюрреализм как стиль искусства и жизни страсти не предполагает.

У данной картины имеется страстный прообраз – фреска Гойи из «Дома глухого»; Дали часто брал у Гойи сюжеты. Вот уж кого в равнодушии не упрекнёшь: Гойя сострадал всякому калеке в толпе. Но, рисуя бессмысленную драку в пустыне, художник не сочувствует никому; драчуны сошлись на краю мира, вокруг пустота, нечего делить, их жжёт немотивированная ненависть – драка длится вечно, смысла в ней нет. Дали довёл символ борьбы в пустыне до логического завершения: Гойя написал бесконечную ненависть, Дали – уродливую бессмысленность. Если поставить рядом картины того же автора – «Ловля тунца» или «Горящий жираф», то эффект бессмыслицы и равнодушия усилится. Во имя чего сгорает жираф? В чём разница рыбалки и гражданской войны? Зачем нужно зло? Да и зло ли это? Картины завораживают бесчувственностью – или, если угодно, объективностью.

Особенностью творчества Сальвадора Дали является сочетание салонной манеры и образа катастрофы. Дали изображает катаклизмы в глянцевой манере, в какой рисуют букетики для гостиных: линии обтекаемые, мазки зализаны. Нарисовано такое, что девицам из благородного семейства показать нельзя, однако нарисовано так, что именно девицам должно нравиться. Жестоко и вульгарно, конечно, но зато очень гладко и блестит.

У сюрреализма имелась конкретная социальная роль; то было внедрение философии Ницше на уровне бытового сознания. Часто спорят о том, являлся ли гитлеризм функцией от ницшеанства. Но суть в том, что ницшеанство пронизало всю культуру Запада – в начале двадцатого века внедрили представление о банальности катастрофы, обречённости морали. Злые притчи Сальвадора Дали (или рассудочные ребусы Магритта и Эшера) учат одному: бытие маленького человека шатко, есть лишь воля демиурга, создавшего вечную тайну.

Все ленты Мёбиуса Эшера, испанские скалы Дали, которые оборачиваются мистическими фигурами; диваны, которые становятся губами; губы, которые становятся диванами; застылое в крике двуполое существо войны; день, который становится ночью на картине Магритта, всё это – декларация относительности: нет ничего, имеющего непреходящую ценность, всё находится в состоянии вечного разрушения.

"Поединок на дубинах" Франсиско Гойя. Роспись на стене "Дома глухого". 1819-1823 годы

"Поединок на дубинах" Франсиско Гойя. Роспись на стене "Дома глухого". 1819-1823 годы

Вечно плавится время в растекающихся часах, вечно рушатся фигуры мутантов, подпёртые костылями, вечно длится гражданская война, в ней нет победителей. Это и есть триумф философии Ницше, в которой вытерты все категории, кроме одной – победительной воли познания. Познание, по Ницше, не морально: узнавая больше, освобождаешься от обязательств перед себе подобными. Сюрреализм произвёл необходимую операцию в сознании людей, которых гнали на убой; сюрреализм объяснил, что добра нет, есть только власть. Люди на войне или у картин сюрреалистов переживают страннейший катарсис – причастность бесконечной катастрофе. И то, что мы должны быть эстетически развитыми, чтобы полюбить катастрофу, делает нас ещё более совершенным пушечным мясом.

Это очень по-ницшеански: выдать страсть толпы — за элитарное чувство. Парадокс философии Ницше состоит в том, что воля к власти может производить лишь страсти, внятные толпе, но массовые страсти философ презирает. Всю жизнь Ницше ставил элитарное сознание над общей моралью, однако безнравственное сознание легче всего усваивается именно массой. Этот парадокс «элитарного – массового» положен в основу эстетики сюрреализма. Дали никогда не провёл ни единой резкой линии, колорит приближается к пастельным тонам, по всем параметрам это слащавое салонное творчество – для массового зрителя, как Айвазовский и Семирадский. Зрителей притягивает стандарт красивого; действительность отлакирована; лишь потом обыватель вглядывается, а там такое нарисовано: война и ужас!

Зритель проглатывает катастрофический сюжет, потому что упаковка нам привычна. Художник рисует гладко; каждую конкретную линию мог бы провести кто угодно; вместе линии складываются в невыносимый образ. Если рассматривать фрагмент композиции Макса Эрнста, можно решить, что это иллюстрации к святочным рассказам – всё прилизано; затем обнаруживаешь, что персонажи картины поедают друг друга. Смотришь иллюстрации Беллмера к фантазиям Батая – классик иллюстрирует философа, всё аккуратно выписано; затем обнаруживаешь, что сюжет исключительно непристойный.

Сочетание банального и неприличного и делает сюрреализм притягательным: картины Поля Дельво, Сальвадора Дали, Макса Эрнста близки к порнографии, но, глядя на фривольные позы, зритель оправдывает себя тем, что перед ним искусство. От картины остаётся неприличное возбуждение, словно подслушал скабрёзную сплетню – но это ведь расширяет кругозор! Да, похоже на бульварную продукцию – но это бульварность для избранных.

Для анализа эстетики неприличного существенно то, что порок банален; лишь кажется, что, разрушая общественные табу, мы срываем завесу с бытия и проникаем в оригинальное; на деле же грех зауряден. Всякий новатор хочет добиться яркого самовыражения; большинство завершает поиски тем, что производит непристойный жест, известный до них. У сатирика Саши Чёрного есть стихотворение о том, как обыватель решает «хоть раз в жизни стать самим собой», напивается для храбрости и обзывает жену коровой – так он выразил сокровенное. Самостоятельность сознания достигается не разрушением табу, но лишь увеличением количества табу, однако религиозная дисциплина успела надоесть: настал век бесконечной войны, - и Бога у толпы не стало.

Эстетика сюрреализма оказалась самой востребованной, потеснив ренессансную ясность. Сюрреализм – не отдельное направление, это не акмеизм, не конструктивизм; это – изменение сознания. Специального языка сюрреализма нет, нет такого приёма и стиля; сюрреализм – это и ready made, и современные инсталляции, и Дада, и постмодернизм последних десятилетий. Всё это – варианты широко распространившегося сюрреализма, признание относительности сущего. Андре Бретон (лидер парижской группы сюрреалистов) и его последователи культивировали так называемое автоматическое письмо: художники соревновались в бессмысленных монологах из случайных слов. «Несгибаемый стебель Сюзанны бесполезность прежде всего вкусная деревня с церковью омара» – это крайность; а суть метода в том, что художник пользуется любым языком, существующим помимо него. Можно говорить и думать штампами, сопоставление штампов должно шокировать – в этом тайна искусства.

Эту тайну постиг постмодерн, но первыми – сюрреалисты. Мир корчился в войнах, брат убивал брата, рушились социальные утопии – от искусства ждали твердого суждения; но усилие новаторов было направлено на то, чтобы суждений не иметь. Революционность в том, чтобы не делать категорических утверждений: сотни манифестов посвящены тому, чтобы не было директивности. Манифесты дадаизма (из этого движения вырос сюрреализм; Мишель Сануйе считает, что сюрреализм – это попросту дада на французской почве, Андре Бретон считал, что сюрреализм и дада – это две волны, которые накрывают одна другую) написаны в манере штабных приказов, но суть приказов в том, чтобы никаких приказов не было: «Язык – орган социальный и может быть уничтожен безболезненно для творческого процесса».

Сборник «Мысли без речи» на долгие годы стал программным; на него ссылались, как на устав партии. Вспомните лозунг студенческой революции 1968 года в Париже – «Запрещается запрещать», это придумал ещё Бретон. В Европе и Америке тех лет сотни новаторов бредили новым жаргоном – языком без словаря. Дада и сюрреализм стали квинтэссенцией всех авангардных течений, суммировали опыт протеста, ассимилировали наречия – экспрессионизм, абстракцию, символизм.

Сюрреализм – это стиль жизни искусства на фоне мировых войн; а мировые войны, начавшись в 1914 году, не прекращались ни на минуту; следовательно, сюрреализм – стиль современной культуры. Сюрреализм победил реализм и отдельные диалекты потому, что у него не было собственного языка, он растворил в себе всё, поскольку сам был всего лишь реактивом. Некоторые начинали как экспрессионисты, другие – как футуристы, иные были конструктивистами; к двадцатым годам все сделались сплошным дада. В дада (или в сюрреализме, это слово многозначнее) расплавились все -измы так же естественно, как в войне сгорают все социальные институты мирного времени.

Сюрреализм охватил планету – существовал американский вариант дада (в 1915 году Марсель Дюшан ненадолго переехал в Нью-Йорк и к нему присоединился Франсис Пикабиа), причём американские дадаисты-сюрреалисты знать не знали о швейцарских или германских коллегах, но у них получалось то же самое – язык был анонимен.

Использовали скороговорку, какой говорила действительность, то есть обучились говорить на жаргоне войны. Параллельно с войной, неотвратимо покрывавшей карту, по миру расползался стиль сюрреализма – и на этом общем эсперанто думали, писали стихи, рисовали картины. Заключали сюрреалистические браки и сюрреалистические договоры между странами, боролись за сюрреалистические представления о сюрреалистической свободе, умирали за сюрреалистические декларации, верили в победу идеалов сюрреализма: ведь человеку нужно во что-то верить.

Когда-нибудь скажут, что с семидесятых годов доминирующим стилем общения стал постмодернизм – ироничная, циничная манера цитирования. Но наш сегодняшний стиль – лишь очередное издание сюрреализма. Вторая мировая – продолжение Первой мировой, холодная война – продолжение Второй мировой, сегодняшний передел мира – следствие холодной войны; тянется бесконечная гражданская война Западного полушария. Так и единый стиль сюрреализма, сменивший однажды парадигму ренессанса, мимикрирует, называет себя разными именами – на то он и сюрреализм, чтобы менять маски.

Начиная с 20-х годов прошлого века, когда единый стиль овладел умами, этот стиль остаётся главным. У сюрреализма и у войны был общий враг – реализм; сюрреализм и война не соперничали, но дополняли друг друга – и общими усилиями реализм был преодолён. От художника требовалось немногое: сделать произведение столь же диким, как сама жизнь. Требовалось «выплюнуть слова», отказаться от индивидуально окрашенной речи, выразительность обрести в ином.

Понять, чем индивидуальный язык в искусстве отличается от языка анонимного, – просто. «Герника» Пикассо – не менее брутальная выдумка, чем любая из выдумок Дали или чем ребусы Магритта или Эшера. Однако никому в голову не придёт назвать «Гернику» образцом сюрреализма, хотя сцена, написанная Пикассо, абсолютно ирреальна. Так не бывает в природе: нарисованы части тела матадора, фрагменты быка, искажённое до страшной масти лицо женщины – вообразите, что такой сюжет написал бы Дали. Мы бы запомнили картину Дали как поразительную фантазию автора: глядите – голова быка плавает в воздухе, а у тореро отвалилась рука! Вообразите, как этот сюжет нарисовал бы Магритт: перед нами был бы гладкий ребус. Однако пафос картины Пикассо в том, что дурную фантазию следует исправить. Этот ребус плох, его требуется отменить. Кричит каждая линия, не только сюжет; каждый мазок орёт: нельзя убивать!

Картина Пикассо – это внушение, проповедь, воспитание. Для проповеди не берут напрокат словарь продавца или менеджера, нет, пророк выбирает такие глаголы, чтобы жгли, он хочет потрясти души, а не удивить зрителей. Это совсем разные задачи. Мир Пикассо целен, мир искажается весь целиком, потому что нарушен принцип морали. Пикассо – художник-реалист, утверждающий: убивать нельзя, слабого нужно закрыть, голодного – накормить. Любое нарушение постулатов ведёт к искажению вселенной: словарь художника неровен, потому что сломана мораль. Пафос «Герники» в том, что следует восстановить реальность.

"Жираф в огне". Сальвадор Дали. 1936-1937 годы

"Жираф в огне". Сальвадор Дали. 1936-1937 годы

У сюрреализма нет оценок, он рассказывает об ужасном без патетики. Художник Дали не учит, не вразумляет. Дали изображает привычное, которое вдруг оказывается непонятным. Нарисована гладкая картинка, как в букваре, а в ней горит жираф, из людей выдвигают ящики, слоны идут на комариных ножках. Сюрреализм изображает аномалии, но не утверждает, что это дурно. Просто гладкому языку обывателей требуется червоточинка, так салонные барышни матерятся для оживления образа. В кинематографе сходного эффекта добивался Бунюэль: герои «Скромного обаяния буржуазии» банальны, таких глянцевых пупсов мы видим каждый день, но из-под лаковой оболочки неожиданно выворачивается чудовище.

Сюрреализм (галантный маркиз де Сад может быть отнесён к его пионерам) вообще не способен вынести моральное суждение: он показывает чудовище как заурядного члена коллектива. Так происходит в жизни и в истории постоянно: чинный банкир-либерал оказывается вором, а благопристойный патриот участвует в погроме. Но когда такое случается в жизни, мы считаем, что это аномалия: ведь Иван Иванович взял топор по чистой случайности. Случайностью мы объясняем миллионы доносов, написанные гражданами друг на друга, а склоки на коммунальной кухне не кажутся нам репетицией гражданской войны.

Сальвадор Дали всякую свою картину начинал с натуралистического изображения залива в Фигерасе. Художник рисует залив, далёкую гору, облачка на небе – заурядный пейзаж, написанный прилежным академистом: в картине нет души и страсти. Но затем в пейзаж входит горящий жираф – этот объект тоже написан равнодушной рукой, однако сочетание равнодушного пейзажа и нейтрально горящего жирафа потрясает. Неужели всё так обыденно ужасно? И художник удостоверяет: да, всё. Спросите генералов, торговцев оружием, валютчиков, политиков, для них война – это просто другой мир. Так и для сюрреализма. Для Пикассо «Герника» ненормальна; сюрреализм же настаивает на том, что именно так всё устроено.

"Страшный суд". Правая створка триптиха "Ад". Иероним Босх. 1504 год

"Страшный суд". Правая створка триптиха "Ад". Иероним Босх. 1504 год

Сюрреализм показал, что война не аномалия; ну да, случилась бомбёжка, ну да, имеются жертвы, но, в сущности, жирафы и те горят, а люди – тем более. Искусство не сострадает, сострадание из другой, реалистической, эстетики. Теперь иначе: гражданская война, каннибализм – это повседневная реальность. Магритт изображает дождь из людей, аккуратные человечки падают, как капли, вот вам ещё одна метафора войны, столь же точная, как мутант Дали. Человечков не жалко – прольются на землю, и земля их впитает, так повелось от века. Кричащее корявое существо «Гражданской войны» - это и правые и левые одновременно, и красные и белые, и католики и республиканцы вместе – всё перекручено. У зрителя не вырабатывается суждения о причинах войны: показанное нам состояние, пользуясь метафорой Ницше, находится по ту сторону добра и зла. Живёт такой урод, скорее всего, данное существо иначе не может. Лорка был расстрелян, Бунюэль эмигрировал, многие из тех, кого Дали числил в своих коллегах, возмущались (тот же Пикассо, например), но сам Дали сохранял спокойствие: сочувствовать можно лишь силе вещей.

В наше время представить войну в Испании легко; патриотический экстаз, национализм, демократическое враньё – это и сегодня так. Врали все. Лгал Франко, лгал Сталин, лицемерно вели себя буржуазные правительства. Интербригадцев, приехавших сражаться за республику, в России арестовывали по обвинениям в троцкизме, правительства Британии и Франции вели дела с Франко, в то время как редкие англичане ехали сражаться с франкистами. Всё наизнанку. Как и сегодня, быстро отказались от провозглашённых лозунгов; республиканцы были друг другом преданы. Интербригады существовали недолго, Мадрид пал, социалистической республики трудящихся не случилось, католическая страна показала единение через национализм и фашизм. То обречённое противостояние, в котором приняли участие Хемингуэй, Эренбург и Оруэлл, длилось два года; а потом все смешалось – выбирать было не из чего. Сострадать можно лишь народу – странному, перекрученному, бесполому существу, которое само себя терзает; но сюрреализм народу сострадать не умел. Это массовое искусство для избранных, такое народу не сострадает.

Говоря о сюрреализме, надо различать декларации и явление как таковое. Манифесты, как правило, не соответствуют делам. Вы видели депутатов, выполнивших данные пенсионерам обещания? Вот и с художниками так же. Программно сюрреалисты были прокоммунистически настроены; Бретон, Арагон, Элюар, Магритт даже вступили в коммунистическую партию (Магритт страшился последствий этого бурного жеста). Радикальная риторика потрясала кафе: исключали из рядов и выдавали партбилеты верным. Но было бы опрометчиво искать холст Рене Магритта, посвящённый борьбе рабочего класса; было бы наивно полагать, что Бретон поддержит анархо-синдикалистские хозяйства в Испании; Арагон (единственный, думавший о коммунизме,) вышел из группы в 1930 году, заявив что коммунизм и сюрреализм несовместимы. Они называли себя левыми, они назидательно исключили Сальвадора Дали из своих рядов из-за картины, в которой унижен образ Ленина, однако никаких социальных вещей создано не было. Дело не в предательстве идеалов: просто к тому времени коммунизм стал атрибутом сцены, коммунизм стал декорацией войны.

Карлу Марксу было бы трудно поверить в то, что в парижском бюро коммунистической партии много лет висела картина художника-дадаиста Марселя Дюшана «Мона Лиза с подрисованными усами». Это не было нарочитым издевательством над солидарностью трудящихся, просто так художники представляли коммунистические принципы.

Война в мире шла своим чередом, города стирали в пыль, а гротескное искусство реагировало на события остроумно, но не пылко. Равнодушие Сальвадора Дали стало камертоном сюрреализма (см. высказывание Дали: «Сюрреализм – это я»). Несуразица происходящего передана методом научного наблюдения: установлено, что части тела общества срослись неверно. Фиксировали нарушеную войной анатомию.

Некогда Эренбург объяснил вытянутые шеи героев Модильяни тем, что вокруг этих шей «уже сжималось железное кольцо». Ревизия классической анатомии (кубизм – самый простой пример) стала потребностью. Предвоенный цикл Пикассо завершился «Герникой», но начался на несколько лет раньше с портретов Доры Маар, женщины с искажёнными чертами лица (прототип героини «Герники»). Уже в портретах Доры Пикассо произвёл востребованную временем вивисекцию – перед нами уже не кубизм, не ожидание перемен, перед нами живопись войны: Пикассо корёжил лица, скручивал на сторону носы, раздирал рты в крике. Ещё и Гернику не разбомбили, но художник уже понял, что у мира переломаны кости.

"Голконда". Рене Магритт. 1953 год

"Голконда". Рене Магритт. 1953 год

Чудовищно перекрученные организмы изображал Пикассо и в цикле, посвящённом генералу Франко («Мечты и ложь генерала Франко»). Вместо лица у генерала изображён ком отростков – не то кишки, не то фаллосы; всё это извивается клубком змей – художник не польстил генералу. Странные существа, созданные Миро, Маттой, Арпом, Танги наделены почти человеческой анатомией. Можно подумать, что ребёнок накарябал человечков, у ребёнка просто не получилось, но, скорее всего, изображённые существа когда-то были людьми, их просто покорёжило время, перед нами объедки цивилизации. Создания, напоминающие людей, но не люди копошатся на холстах сюрреалистов, перебираются в инсталляции, замирают в скульптурах. Эти существа стали представлять человеческий род – обычные портреты исчезли.

Добавьте к этому калек войны, добавьте беженцев, измученных дорогой; добавьте нищих, потерявших человеческий облик, – и вы увидите, что произведения сюрреализма воспроизвели жизнь буквально и стали частью реальности. Образы сюрреализма не протестовали, нет; они множили войну, они утверждали реальность войны.

В картине «Предчувствие гражданской войны» Дали имеется ещё тот смысл, что тело мутанта само себя пожирает, – образ, напоминающий дантовские или античные.

Пожирание себя и своих близких – языческий сюжет; до него и дотрагиваться опасно – это один из главных архетипов нашей культуры. В основание античной мифологии помещён сюжет о Хроносе, отце Зевса, который поедал своих детей. Зевс уцелел потому, что сам съел своего отца, и этот страшный акт родственного каннибализма лежит в фундаменте нашего гуманистического общества, на этом сюжете выстроено здание античности, а затем и христианства. У Данте в девятом круге ада помещён граф Уголино, вечно поедающий своих детей (он при жизни был заперт врагами в башню вместе с четырьмя сыновьями и, сойдя с ума, ел их мёртвые тела); это пожирание собственной плоти и есть гражданская война.

Война вывела миф на поверхность, а Сальвадор Дали аккуратно миф зафиксировал. Ещё в 20-е годы великий провокатор, дадаист Пикабия издавал в Париже журнал «Каннибал», а в тридцатые было уже очевидно, что мир поедает сам себя; людоедство стало культурным событием. Внимательный наблюдатель, Дали нарисовал обглоданное тело мира, подпёртое там и сям костылями (его любимая тема – костыли, подпорки, взятые напрокат у калек Брейгеля), он нарисовал «Осенний каннибализм», и он нарисовал бесполое тело народа, вечно пожирающее само себя. Важно проследить, как этот образ рождался, откуда пришла его пластика. Картина Дали вышла из его же офортов к «Песням Мальдорора», сделанным на год раньше. В офортах Дали изобразил такого же мутанта, который сам себя режет гигантскими ножницами; эти офорты, в свою очередь, очень похожи на некоторые офорты Франсиско Гойи из цикла «Бедствия войны».

Цикл офортов Гойи про то же самое: это рассказ о том, как кромсают страну, как целое общество разрубают на части и потом неверно сшивают. У Гойи есть несколько листов с изображением сухого дерева, на котором развешаны части расчленённого тела. Чудовищная инсталляция, как назвали бы такое сооружение сегодня, даже напоминает человеческую фигуру, это насмешка над человеком и его беззащитностью; фактически именно этот сюжет Дали и воспроизвёл. Так и был выдуман мутант гражданской войны – образ вышел из офорта Гойи; гражданская война – это расчленённое тело народа, которое срослось как попало.

Легко допустить, что Гойя, в свою очередь, позаимствовал образ у Иеронима Босха, которого смотрел в Эскориале (часть наследия Иеронима Босха вывезли в Испанию, владевшую в ту пору Нидерландами). Босх, писавший во время Крестьянской войны, выдумывал своих мутантов по тому же принципу – противоестественное соединение. Все помнят уродцев, составленных из разных животных, которые сами себя пожирают. Ноги комара и голова птицы, клешни рака и ноги козла – бестиарий Босха рассказывает о нравах той Крестьянской войны, которая казалась бесконечной. Босх застал её начало, она угасала, вспыхивала, тлела и донесла уголь до Тридцатилетней войны, до того передела Европы, который является прообразом передела XX века. Вот ту гражданскую войну и описывал Босх, а за ним спустя сорок лет – Брейгель.

"Безумная Грета". Питер Брейгель-старший. 1562 год

"Безумная Грета". Питер Брейгель-старший. 1562 год

«Безумная Грета», воплощение гражданской войны XVI века, нарисованная Брейгелем, пойдёт бродить из холста в холст, дойдёт она и до «Бедствий войны» Гойи. (У Гойи есть офорт – безумная женщина бредёт по пепелищу).

Поглядите на картину «Безумная Грета» Питера Брейгеля-старшего, смотрите, что делают с людьми войны; в этой картине впервые показан сам процесс превращения людей в чудищ – такими нас делает война. Поглядите на уродцев – мутантов гражданской войны, расползшихся по доске Брейгеля: это и есть та натура, которую запечатлел Дали, в это именно мы и превращаемся по воле политиков, из-за собственной дури и спеси. Когда оболванивают пропагандой, когда заставляют испытывать массовый энтузиазм – поглядите на себя в зеркало: может быть, у вас уже вырос хвост. Ура-патриотизм заливают в бак государственной машины лишь с одной целью – чтобы машина ехала на войну, больше это вещество и пригодиться ни для чего не может; для строительства зданий нужна заурядная человечность, без национального пафоса. Но когда людей стравливают на поле брани, в них вливают щёлочь сюрреалистического вещества – патриотического задора, который меняет анатомию. Националисты недаром так помешаны на расовых признаках (отмечают кривизну носа, измеряют лицевой угол, сравнивают форму черепа), это происходит потому, что они чувствуют, как постепенно превращаются в чудищ.

Вспомните «Носорога» Ионеско – там процесс фашистского оносороживания описан подробно.

В картине «Безумная Грета», – процесс изображен: вот голова, растущая из зада, вот существо с клешнями рака, человек с головой рыбы, люди-лягушки. Такие существа получаются, когда гибнет гуманность и мораль, когда брат встаёт на брата, когда реализму общежития противопоставлен сюрреализм торжества. Мы живём в век перманентной гражданской войны, родившей своё искусство, у этого искусства нет героев, поскольку единственный возможный герой сюрреализма – мутант, химера. Из нас делают чудищ – мы каждый день постепенно утрачиваем человеческий облик, пока не превратимся в химеру.

Помимо прочего, у данного наблюдения над историей искусств имеется и практическая польза: становится понятно, почему у политиков, толкающих народы к войне, лицо напоминает задницу. Это мутанты гражданской войны, продукты идеологии сюрреализма. Включите в рассмотрение ещё и химер средневековых соборов; помните: эти чудища не принято было пускать в храм – их выселяли на крыши и делали из них водостоки. Они грозят с крыш Нотр-Дама, далеко не улетали – всегда были рядом.

Двадцатый век разрушил храмы и пустил химер внутрь. Мы сейчас находимся в соборе, населённом химерами, они рычат, блеют, лают, человеческой речи от них не дождёшься. Химеры стараются нас убедить в том, что говорят правду. Не верьте.