Мы тщимся законы изображения угадать, мы пишем своды правил восприятия, которые соотносят понятие прекрасного с нашим опытом, не знающим прекрасного, мы стараемся соотнести красоту пропорций с понятием «истина» − эти попытки называются словом «эстетика». При этом авторам очередной эстетики необходимо постоянно корректировать свои соображения тем простым фактом, что нарисованное на холсте (стене, бумаге) − ненастоящее, то есть по своей материальной сущности − не-правдивое. Сказать, что изображённое истинно и отстаивает правду, − значит уже совершить большое допущение, поскольку изображение очевидно не-истинно, это обман. Всякая эстетика (Гегеля, Лессинга, Винкельмана, даже Энди Уорхола) тщится нащупать законы этой иной жизни, но сделанное объясняет иную жизнь очень приблизительно: через потребности нашего опыта, а картина, однажды созданная, в нашем опыте более не нуждается.

Конечно, персонажи Бальзака или Толстого списаны с натуры − писатели эти характеры подсмотрели; конечно, герои Брейгеля или Пикассо имеют прототипы; но, оказавшись в зазеркалье, герои уже живут самостоятельно и ведут себя так, как им самим хочется, по законам зазеркалья.

Большую популярность получила теория, трактующая искусство как зеркало реальности. Если бы было так, то изображение можно было бы судить, опираясь на знание окружающего мира. Однако картина не зеркало.

Рубенс. "Венера перед зеркалом". 1615 год

Рубенс. "Венера перед зеркалом". 1615 год

Зеркало отражает реальность, но самостоятельного пространства не создаёт: вы можете увидеть протяжённость комнаты в зеркале, но не в силах войти в зеркало буквально. А в картине вы можете существовать, вы туда уходите; то есть уходите вы, воплощённый в героев картины, но, возможно, и сами по себе, если это ваш портрет; вы именно пребываете внутри полотна буквально. Видите, вот человечек на картине Рёйсдаля карабкается на дюну, он идёт, сгибаясь под ветром, кутается в худую накидку, этот человечек − вы сами; зритель отождествляет себя с героем. Внутри картины герои живут полноценно, и вы, зритель, разделяете их судьбу. Дело не в том, что живопись трёхмерна, хотя перспектива Ренессанса сыграла роль, сопоставимую с влиянием правил Пифагора на философию, − дело в том, что, даже плоская, двухмерная, знаковая живопись обладает эффектами полноценного автономного пространства.

Живопись воплощает метафору Кэрролла буквально − пройдя сквозь полотно в измерения, созданные картиной, вы принимаете законы живописи, подобно тому как в земной реальности вынуждены считаться с силой притяжения или сменой дня и ночи. Вы не можете быть автономны от земного притяжения, а в картине не можете быть автономны от законов автора. Вы вошли в пространство Эль Греко, и в нём люди вытянуты, а вихрь закручивает тела в спираль − это закон данного сознания, вы обязаны жить согласно этому закону. Вы вошли в пространство Рембрандта, в густое чёрно-золотое варево, и вы дышите и чувствуете по законам этого пространства. Иммануил Кант считал, что пространство и время не объективная данность, но категории нашего сознания, это просто такие сети, коими наше воображение улавливает мир. Как воспринимать мир вообще, если не иметь инструмента для восприятия? Вот живопись и воплощает одну из таких осмысленных, веками приготовляемых сетей − картина как бы зачерпывает жизнь, приносит нам её сгусток, выдумывает своё определение пространства. Законы этого воображаемого пространства комплиментарны законам реальности, но воображаемое пространство сильнее реального. Разум вообще значительно сильнее бренного материального продукта: он бессмертен.

Обратная перспектива иконописи как нельзя лучше передаёт этот эффект пространства, которое глядит на нас, в то время как мы думаем, что глядим на него.

Живопись опрокинута на нас: если картина подлинная, то её пространственная субстанция забирает зрителя, присваивает его. Мы думаем, что мы обладаем картиной; нет, неверно, это картина обладает нами.

Эффект амбивалентности ещё более усиливается, если обратную перспективу иконы расположить напротив картины с перспективой прямой. Речь идёт о простейшем, легко представимом эксперименте: повесьте картину Паоло Учелло (Учелло − отец прямой перспективы) напротив иконы (перспектива обратная). Расположите эти два пространства друг напротив друга, тем более что в истории западной живописи буквально так и произошло. Если вообразить, что человек находится между иконой и картиной (а это так и есть, если иметь в виду наше противоречивое восприятие существования: мы можем постичь мир только через самих себя, но мы знаем, что мир грандиознее нашего личного опыта), то, находясь в этом пространстве, зритель находится как бы между двух зеркал: мы видим себя то внутри одного зеркала, то внутри зеркала противоположного.

Обилие художественных школ объясняется, в частности, множественностью отражений, возникающих в зазеркалье.

Этот эксперимент критичен, поскольку эстетика может существовать лишь при условии существования понятия «истина», а бесконечные отражения истинность нивелируют. Собственно говоря, эстетика постмодерна (если принять существование этого оксюморона «эстетика постмодерна») и приняла за аксиому многовариантность истины. Истинного изображения в коридоре двойных зеркал нет, более того, нет даже полностью истинного опыта, поскольку критерий истинности удалён в перспективу − и раздроблен.

Веласкес. "Менины". 1656 год

Веласкес. "Менины". 1656 год

Общеизвестным выражением этой метафоры является картина Веласкеса «Менины». Исходя из особенностей этой картины, посвящённой самому процессу творчества, её следует считать центральным произведением европейской живописи − метафорой изобразительного искусства. Если угодно, Веласкес ставит перед нами вопрос: что есть эстетика, имеется ли объективная истина в творчестве?

Мишель Фуко посвятил анализу этой картины одну из глав в своей книге «Слова и вещи»: он подробно пересказывает композицию картины, причём суть его пересказа сводится к тому, что композиции в «Менинах» в принципе не существует. Фуко, конечно, данных слов не говорит, но, анализируя картину, приходит к тому, что законченного высказывания в картине нет. То есть нет композиции. Композиция − это логическое уравнение с доказательством; расположение предметов (или слов) потому называется композицией, что предметы (или предикаты рассуждения) создают гармоничное единство (аксиома состоит из логически связанных предикатов). В случае картины «Менины» суждение остаётся незавершённым, композиция сознательно разомкнута, причём открыта с двух сторон: пространство картины продолжается и в глубину (распахнута дальняя дверь), и вперёд, в сторону зрителя (мы, созерцатели, как бы включены в картину). Распахнутая дальняя дверь открывается вообще в никуда − за ней слепящий свет, белое ничто. И никто не знает, где данное пространство заканчивается и заканчивается ли оно вообще. Пространство, развёрнутое в нашу сторону, бесконечно хотя бы потому, что мы, став участниками картины, должны измерить своё бытие, а мы этого не можем − или не хотим.

Следовательно, утверждение в картине не состоялось, поскольку рассуждение длится бесконечно. Предметом изображения является анфилада комнат, бесконечно протяжённое пространство, которое заполнено непонятными отношениями. Мы не знаем, кто из этих людей что хочет сделать, зачем они собрались, кто настоящий, а кто мнимый. Это что − портрет королевской семьи? Но король не присутствует, а присутствуют, напротив, карлик, фрейлина, собака, квартирмейстер Ниньо на заднем плане в проёме двери − и художник Веласкес. Уместно было бы определить собрание как «случайное семейство» − эта метафора далеко уведёт от привычного «святого семейства». Считается, что обитатели Эскориала пришли в комнату позировать Веласкесу, но кто сказал, что Веласкес рисует именно их? Он вообще может рисовать нечто иное.

В картине есть как минимум три вида зеркал: одно зеркало нарисовано − в нём отражаются король и королева, которых на полотне нет. Другое зеркало − это картина, которую пишет художник, герой картины «Менины». Мы не видим этого полотна, видим его тыльную сторону, но думаем, что полотно отражает то, что расположено внутри картины вокруг этого полотна. Третье зеркало − это сама картина «Менины», внутри которой находится и нарисованное зеркало, и нарисованная картина, которую пишет нарисованный на картине «Менины» художник. Между прочим, в картине есть ещё два «зеркала». Это живописные полотна Рубенса и Караваджо, помещённые в глубине картины.

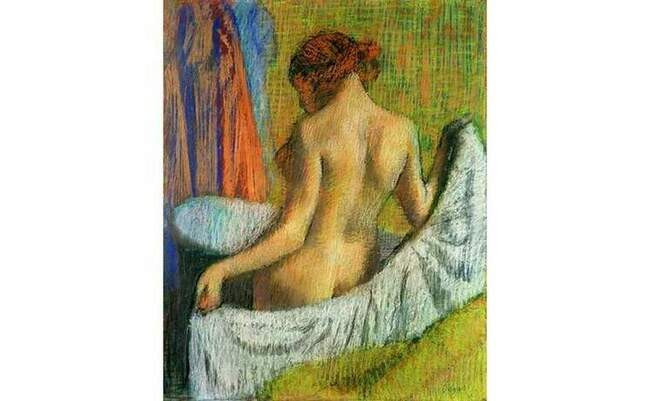

Дега. "После купания". 1895 год

Дега. "После купания". 1895 год

Соблазнительно сказать, что содержанием картины «Менины» является процесс творчества, но если так, то нам неизвестно, о чём это творчество, поскольку картина в картине для нас закрыта, повёрнута к нам изнанкой. Можно было бы сказать, что картина «Менины» описывает королевский двор, но тогда приходится признать, что король с королевой занимают при дворе случайное положение, их только воображают.

Перед нами коридор воображаемых утверждений, ни одно из которых не истинно: Веласкес рисует инфанту? короля? зрителя? групповой портрет? Художник рисует картину о том, что он рисует картину, на которой изображена картина, в которой есть зеркало, отражающее короля? Зачем вообще этот бесконечный эффект множественных отражений?

Рассуждение Фуко сводится к тому, что в картине «Менины» субъективное и объективное постоянно меняются местами: все объекты, включая нас, зрителей, помещены в такое пространство, где всё отражается во всём; тем самым объективность суждения и даже объективность существования субъекта, выносящего суждение, поставлены под вопрос.

Рассуждение Фуко можно − даже нужно − развить.

Картина «Менины» написана человеком, продумавшим вопрос истинности и кажимости бытия многократно. Вопрос подлинности в изображении крайне запутан; любое изображение вообще вещь мнимая; любое изображение − это имитация, кажимость. Нарисованное яблоко − это не яблоко, это изображение идеи яблока (как сказал бы Платон), изображение нельзя съесть, и это изображение имеет иную цель существования, нежели реальное яблоко. Портрет короля − это не сам король. Стало быть, изображение величия короля − это мнимое изображение величия; или, более того, данное рассуждение можно усугубить: изображение величия − это утверждение мнимости величия короля? И как быть, если на полотне изображены одновременно и король, и шут: ведь если изображение − это мнимость, то, значит, различия великого и ничтожного тоже мнимы? Нарисованная гора и нарисованная мышь одинаково ненастоящие, то есть и в своей ненастоящести они равны. Изображённый король Филипп IV (Веласкес написал десяток его портретов) и нарисованный шут Себастьян де Морра (а до того шут Калабасас или шут Барбаросса − Веласкес создал галерею портретов шутов) − всего лишь сгустки краски на холсте, они ведь эфемерные создания, и разницы меж степенью эфемерности короля и шута нет. В известном смысле шут оттеняет короля, но можно ли оттенять то, что само является тенью? Существует ли тень тени?

Данное рассуждение легко соотносится с высказыванием Гамлета (Шекспир − старший современник Веласкеса. «Гамлет» написан на пятьдесят лет раньше «Менин»), который уподобил королей теням нищих в диалоге с Розенкранцем.

Розенкранц: «... вы видите, как невесомо и бесплотно честолюбие. Оно даже и не тень вещи, а всего лишь тень тени».

Гамлет: «Итак, нищие реальны, а монархи и раздутые герои − тени нищих».

Добавьте к этому, что Веласкес так рисовал шутов и карликов, что зритель принуждён смотреть на них снизу вверх, как на великанов; подобным образом шутов изображали Шекспир и Сервантес (если Дон Кихот, в представлении бакалавра Карраско, и сумасшедший шут, то нам он видится героем); Веласкес обратился к портретам шутов после нескольких лет работы в Эскориале над портретами королевской семьи и вельмож. То, что он сделал, само по себе невероятно: он уравнял в значительности короля и шута, уравнял красоту и уродство, земное величие и рабское состояние, уравнял тем легче, что всё это − мнимое.

Веласкес. "Пряхи". 1658 год

Веласкес. "Пряхи". 1658 год

Есть ещё одна вещь Веласкеса (написанная даже после «Менин», одна из последних вещей, своего рода завещание мастера) − «Пряхи».

В этой картине эффект зеркал также присутствует, но неявно. Зеркала требуется разглядеть и осознать, что именно они отражают. На первом плане изображены пряхи − женщины, ткущие гобелен. Женщины эти молоды и красивы, так обычно работниц не изображают, на этих женщинах нет уродливой печати труда; таковую, кстати, Веласкес изображать умел − он вообще начинал свой путь как мастер «бодегонес» − жанра, описывающего быт простонародья. Веласкес писал водоноса, пьянчуг, крестьян за скудным завтраком (позже − кузнецов в картине «Кузница Вулкана»). Словом, он умел разглядеть подробности трудового бытия, которые застревают в чертах лиц бедняков. Труд облагораживает душу, но унизительный труд уродует тело, как мы знаем из работ Брейгеля или Ван Гога. Прекрасные пряхи − неуязвимы для труда, метафору прекрасных прях мы поймём лишь тогда, когда увидим плод их деятельности − уже сотканный гобелен в глубине картины. Гобелен изображает сцену из античной жизни, и сцену примечательную, − изображён эпизод, в котором богиня Афина наказывает пряху Арахну за то, что та превзошла её в мастерстве: богиня превращает пряху в паука. Таким образом задаётся шкала восприятия героинь холста, задаётся масштаб их деятельности − через сравнение с богиней. Перед гобеленом, почти сливаясь с гобеленными героями, расположены светские персонажи двора Эскориала, но выглядят они как куклы, как сошедшие с гобелена фигурки. Иными словами, легко вообразить, что пряхи соткали этих человечков (вельмож) заодно с гобеленом. Таким образом, перед нами три плана изображения: а) пряхи, ткущие гобелен, похожие на античных богинь; б) вельможи, разглядывающие изделие прях; в) гобелен, сотканный пряхами, на котором изображено соревнование богини и пряхи. Этот гобелен суть зеркало происходящего, но не прямое зеркало, а метафизическое. Вельможи отражаются в гобелене, утрачивая свою реальность, развоплощаются, сливаются с изображением на ковре. Пряхи, напротив того, поднимаются над своим дневным трудом к осознанию его сущности. В этой метафоре, в которой подчёркивается, что вельможи суть тени теней героев, а пряхи − демиурги их судеб, в этой метафоре легко всплывает слово, которое Веласкес не произнёс. Истинное название этой картины − «Парки». Веласкес изобразил богинь судьбы.

Роль судьбы в картине «Менины» играет сам художник − он выполняет ту же работу, какую выполняют пряхи: ткёт иллюзорную жизнь двора, наделяет мнимой жизнью ненастоящих персонажей.

Буквальное содержание картины «Менины» следующее.

Художник (Диего Веласкес, придворный художник испанского двора Филиппа IV) рисует парадный портрет − мы не знаем, между прочим, чей именно портрет он рисует. Возможно, он изображает инфанту Маргариту, стоящую перед ним в окружении фрейлин и карлика. Поскольку Веласкес оставил нам и портрет карлика тоже, можно допустить, что он рисует карлика, хоть это и дикое допущение; так же возможно, что художник рисует королевскую чету, не вошедшую в поле картины, но отражённую в зеркале. В этом случае надо признать, что Филипп и его супруга Марианна Австрийская стоят перед картиной, то есть находятся там же, где стоим мы, зрители. Иными словами, мы и есть эти самые король и королева, это нас рисует Веласкес. Но и это утверждение поспешное: всё же мы в зеркале не отражаемся, король с королевой должны бы стоять подле нас, впереди нас; но, если бы король с королевой стояли подле нас, тогда в зеркале отражались бы и мы тоже, а нас там нет. Значит ли это, что нас нет вообще? Не наше ли существование подверг сомнению Веласкес? Или перед нами вообще не зеркало? Позвольте, откуда возникла уверенность в том, что Веласкес нарисовал зеркало? Ведь изображение Филиппа и Марианны вполне может быть картиной − допустим, картиной самого Веласкеса, повешенной подле Рубенса. А если это зеркало, то вдруг такое зеркало, которое отражает иную реальность?

Когда имеешь дело с зеркалами и чередованием мнимостей, зеркало не проясняет сущность − напротив, сущность туманит.

Энгр. "Купальщица Вальпинсона". 1808 год

Энгр. "Купальщица Вальпинсона". 1808 год

Веласкес вообще любит подчёркивать то, что не подлежит пониманию, сообщать зрителю, что истины тот не знает и никогда не узнает, − Веласкес любит поворачивать объект тыльной стороной, представлять героя через его зеркальное отражение. Скажем, Венера изображена Веласкесом со спины − это практически единственное живописное изображение богини красоты, эталона женской прелести, в котором богиня повернута к зрителю спиной. Существует Венера Рубенса, отвернувшаяся от нас и тоже с зеркалом, но она игрива, прячется и всё же показывает нам часть лица; существует энгровская «Купальщица Вальпинсона», написанная со спины; и есть ещё несколько «купальщиц» Дега − вот и всё. Венера, сознательно развёрнутая к зрителю тылом, − это характерная веласкесовская дерзость. Венера обычно стремится представить свою красоту зрителю, явить любовь и гармонию как можно нагляднее; Венера, которая повёрнута спиной, − прямая противоположность канону. Ты можешь любить её или нет, восхищаться ею или нет, но она на тебя не смотрит, и ты её не знаешь. Обладать такой Венерой − одно из свойств изображения Венеры − это приглашение к обладанию, хотя бы через откровенное созерцание, − невозможно. Зеркало лишь подчёркивает отстранение Венеры от нашей реальности: мы как будто знаем её, но мы не знаем её совершенно.

Зеркало не придаёт свойств объекта, оно имитирует их: Персей убил горгону Медузу именно с помощью зеркала, которое изменяло сущность горгоны. Тот, кто глядел на Медузу, погибал от её взгляда, но Персей глядел на отражение горгоны Медузы в своём щите, сражался с чудовищем, глядя в щит на отражение, а не на объект, и таким образом победил.

В картине «Менины» игра зеркал приводит к тому, что любой зритель может встать на место короля Филиппа. Есть такой аттракцион в парках развлечений: люди просовывают голову в раскрашенный щит, изображающий что угодно − рыцаря, русалку или медведя; каждый на миг может стать русалкой или медведем. Так и с «Менинами» − позиция короля оказывается настолько доступной, что её может занять любой зритель. Тем самым уникальность королевской власти устраняется − есть единственная реальность, которая несомненна: реальность творческого процесса, протяжённость созидания. Но на картине изображена картина, которая повёрнута к нам тыльной стороной. И что нарисовано на той картине, которая изображена на холсте, мы не знаем и не узнаем никогда. Можно даже предположить, что художник пишет не королей (возможно, их там и не было, в этих комнатах), а нас с вами. Это разговор Веласкеса с нами, сегодняшними зрителями, это нас он рисует.

Веласкес умел высказывать законченные, определённые суждения: предание сохранило реплику папы Иннокентия X на свой портрет кисти Диего Веласкеса: «Слишком правдиво». Стало быть, надо согласиться с тем, что данное в «Менинах» высказывание о мнимости бытия истинно; это именно то, что хотел сказать художник.

Картина «Менины» про то, что мы не знаем, что такое искусство, и не узнаем, если будем измерять его своим опытом, − ведь мы совсем не знаем, кто мы сами. Мы даже не знаем, есть ли мы, поскольку зеркало нас не отражает. Короля и королеву (которых нет) отражает, а нас (которые как будто есть) не отражает. Это картина про мнимость бытия и про приговорённость к мнимости, а также про то, что искусство постоянно совершает усилие, чтобы разомкнуть зеркальный коридор − и сделать нас живыми. Это усилие искусства заранее обречено − любой результат получит кривое отражение; но это усилие искусство совершает постоянно.

Пикассо. "Менины по Веласкесу". 1957 год

Пикассо. "Менины по Веласкесу". 1957 год

Добавьте к этому сотню интерпретаций «Менин», серию, созданную Пикассо по мотивам картины Веласкеса, и всё станет ещё трагичнее. Если неясно, что именно нарисовано Веласкесом, то каким же образом можно копировать то, что непонятно? Как писать реплику на непонятное высказывание? Множить непонятность? Усугублять эффект зеркальной комнаты?

Пикассо, тем не менее, создал больше полусотни вариантов реплик на «Менины», работал четыре месяца, разбирал картину Веласкеса по фрагментам, как музыкант разбирает произведение по нотам. Вероятно, Пикассо было это делать проще, чем кому бы то ни было. Во-первых, он был испанцем, а классическое испанское «дуэнде» предполагает соединение разума с абсурдом − вот Пикассо и увлёкся зеркалами, которые показывают нам именно соединение того и другого. Во-вторых, Веласкес сам задал ритм развоплощения для своих образов − Пикассо лишь усугубил и продолжил. Герои картин Пикассо суть отражение героев картины Веласкеса, которые сами есть мнимости и отражения. Пикассо добавил свою картину к картине Веласкеса, причём, рисуя её, художник ставит свой холст напротив той картины, которую копирует, то есть он нарисованным показывает персонажам картины Веласкеса свой холст − изнанкой, как и Веласкес показывает нам свой холст − тоже тыльной стороной. Возник диалог двух закрытых друг от друга систем, причём каждая из них бесконечна. Но разве это не наиболее точная метафора соединения двух людей, двух душ, каждая из которых абсолютно автономна и бесконечна?

В данном эпизоде истории западной живописи мы можем воочию наблюдать то, что христианское богословие именует неслиянной нераздельностью.