Биография Ван Гога, как и биографии многих великих мастеров, переплетает школы и отечества так, что принадлежность Ван Гога к определённой культуре установить трудно. Начинал он как типичный голландский художник, был также период очевидного влияния импрессионизма, но как охарактеризовать картины зрелого Ван Гога – неизвестно. Его личная культура не соответствует определённой школе или стране. Он больше любой культуры. Его личная культура не имеет прописки. Подобно Эль Греко, Леонардо, Гольбейну, Пикассо, он сменил отечество, но, даже переехав из Голландии во Францию, он продолжал искать место, где можно было бы наконец остановиться. Его перемещения в пространстве не менее символичны, нежели маршрут Эль Греко: тот уехал с Крита в Венецию, а из Венеции – в Толедо. Фактический путь Эль Греко можно охарактеризовать как смену конфессии: художник сменил православную иконопись на наиболее страстный вариант католической живописи, а ту в свою очередь − на секулярный, светский портрет (иногда Эль Греко называют предтечей маньеризма, и у этого суждения есть основания). Сказать, однако, что Эль Греко маньерист, не менее нелепо, нежели назвать Ван Гога импрессионистом. Но ведь и не иконописец же он? Ван Гог в своём полном развитии, в зените таланта, разумеется, противопоставил себя импрессионизму предельно резко. Равно он разорвал и с голландской традицией. И вместе с тем, отказавшись от корней, он их не отторг вовсе, он просто всё это скрестил в неожиданной, небывалой доселе пропорции. Надобно обозначить его веру, но для этого надо отыскать его собственное, вангоговское определение. Ван Гог по всем бытовым характеристикам был склонен к прозелитизму: постоянно желал обратить в свою веру. Одновременно он эту свою веру уточнял, искал адекватное наименование и выражение. Если сопоставить с вехами Эль Греко перемещения Ван Гога, то они окажутся не менее символичны: из протестантской Голландии – в католическую Бельгию, где он, тем не менее, был протестантским пастором в шахтёрском районе Боринаж, оттуда − в епископальный торговый Лондон, оттуда − в светский Париж, оттуда − в католический Арль, к подножию Пиренеев, в сердце провансальской, альбигойской культуры, оттуда − в Сен-Реми. Этот путь можно трактовать как путь от кирхи к собору, понятый во всей сложности такового.

"Лотерейная контора". 1882 год

"Лотерейная контора". 1882 год

У Ван Гога собственного дома не было никогда, он постоянно дом искал. Для художника дом – место гораздо более необходимое, нежели для большинства смертных: картины и кисти надобно где-то хранить. Рабле скитался, а Вийон был бродягой, но им не нужна была мастерская − рукопись можно положить в карман. Когда Леонардо переезжал в Авиньон, то Франциск Первый, ожидая мастера, подготовил для него все условия. Феррарский герцог д’Эсте, принимая Роже ван дер Вейдена, понимал, что значит для живописца переместить свою лабораторию (живописная лаборатория не уступает химической в сложности: варят клей, готовят грунты, смешивают краски, составляют палитры – и вне этого нет полноценной работы), что значит перенести живописное хозяйство с места на место. У Ван Гога такого места не было никогда. У него не было любимой палитры, старых, привычных руке кистей, верного мольберта – всего того, что составляет прелесть работы художника. Мастерские Ван Гог создавал за день – в письмах описывает, как входит в чужое жилище, вбивает гвозди, развешивает любимые картины, обживает пространство. Так жил и старик Гойя – приехал в «дом Глухого» и стал писать на стенах. Но Гойя успел поработать и в нормальных условиях – Ван Гог же скитался всегда. Он отлично знал, что любой дом − это на два месяца, в крайнем (арльском) случае – на год. И тем не менее он старался, он жил так, как будто приехал в чужой дом навсегда. Это стало навязчивой идеей: создать мастерскую. Была у него такая черта – мечтать о чрезмерном, когда нет необходимого. Как-то раз на вопрос, какую раму он хочет для картины, Ван Гог ответил: «Картина будет хорошо смотреться в золоте». И с мастерской так: ему спать было негде, а он думал о том, где следует основать мастерскую нового искусства, выбирал место. В письмах Гогену он бредил (иначе определить трудно) о «южной мастерской», где соберутся единомышленники. Это была абсолютная социалистическая утопия, в духе Вильяма Морриса и его мастерских. Любопытно, что такими же фантазиями тешил себя и Гоген, такой же бесприютный человек.

Ван Гог жил в съёмных углах – рисовал на том же столе, на котором готовил еду. У него не было никакого пристанища, ни хорошего, ни плохого, а он искал идеальное место, точку опоры, откуда начнётся возрождение. Именно так, именно в этих категориях он и размышлял об искусстве; современная ему художественная продукция его не вдохновляла; подобно многим великим, он мечтал о Возрождении – всякий художник со времён Фидия мечтает о Возрождении. Ван Гог оставил помимо картин собрание писем. Это дневник и эстетическое пособие. Судить художника следует по тем канонам, которые он сам себе вменяет. Так, он захотел создать социалистическую мастерскую для нищих художников, полагая, что из такой затеи родится новое искусство.

Мастерская − место сакральное, не пространство для работы, но школа воспитания; в смутные и жалкие времена Европы мастерская сохраняет культуру. Требовалось найти место для мастерской. Так, Платон искал место, где построить республику, и доехал аж до Сиракуз. Жизнь Ван Гога была подчинена этим поискам.

У некоторых художников творчество делится на периоды, окрашенные присутствием спутницы. Голубой период Пикассо – это Фернанда Оливье, энгровский период – Ольга Хохлова, период Герники − Дора Маар, средиземноморский цикл – Жаклин. Пикассо словно прожил несколько жизней: с каждой женщиной всё заново, в том числе и пластический язык. Скорее всего, дело обстояло наоборот: смена пластики естественно порождала новый образ возлюбленной, Галатей было несколько.

Ван Гог был человеком истовым, его страстью было служение человечеству. Гедонизма в его характере (и в пластике его картин) не было вовсе. Строй живописи менялся оттого, что мастер продвигался с севера на юг: палитра светлела. А двигался он потому, что искал место, где построить Утопию.

Стадии развития Ван Гога следует считать по городам, где он пытался построить дом-коммуну. Цель долгого паломничества – мастерская, в которой обновится искусство Европы. Про обновление искусства Европы в те годы думали несколько человек. Про каждого следует рассказать отдельно – и про Сезанна, и про Гогена. Интересно то, что свои мастерские они отодвигали как можно дальше от столицы: Сезанн − в Экс, Гоген − в Полинезию, Ван Гог сменил несколько мест, но тоже стремился на юг. Все они напоминают беспризорников времён военной разрухи – тянутся в Ташкент, к солнцу: на юге быт проще. Мастерская нового европейского искусства, о которой мечтал Ван Гог, – не обязательно живописная. Замысел был шире.

Ван Гога называют художником-любителем. Это определение не описывает собственно ремесленных умений, того, что греки называли "технэ": упорство позволило овладеть техникой академического рисования в течение двух лет.В ремесленном отношении он не меньший профессионал, чем Ренуар, и больший, нежели, например, Уорхол. Однако Ренуар и Уорхол – профессионалы, а Ван Гог – любитель. Он – любитель потому, что в цеховые отношения не вступил. Собственно художником он был во вторую очередь; в первую очередь он был строителем нового типа отношений в искусстве, то есть он был миссионером.

Очень важно, что все три великих художника – а их было ровно трое: Сезанн, Ван Гог, Гоген, начавшие возрождение европейского искусства после импрессионизма, – порвали с традициями цеховой корпоративной морали и были, по сути, художниками-любителями. Гоген и Ван Гог в прямом смысле слова были самоучками, не принадлежали к миру искусства, а Сезанн из всех возможных объединений показательно вышел. Миром искусства (как сегодня, так и тогда) называется отнюдь не среда профессиональных бесед и ремесленных вопросов, но поле взаимных договоренностей, симпатий, интриг, кружков и союзов.

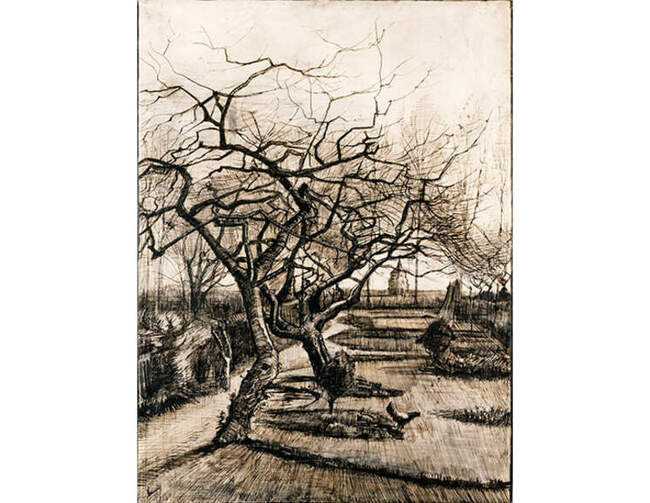

«Сад священника в Нюэнене зимой». 1884 год

«Сад священника в Нюэнене зимой». 1884 год

То, что питало самосознание импрессионистов: групповые портреты на улице Батиньоль, коллективные вернисажи, групповые выставки, кабачки единомышленников, совместные манифесты и заявления в прессу, – всё это Ван Гогом, Гогеном и Сезанном не признавалось в качестве достойного времяпрепровождения. Под «мастерской» Ван Гог имел в виду вовсе не то пространство, коим располагал Клод Моне в Живерни. «Мастерской» Ван Гог называл новую систему отношений между людьми, и отношения эти мастерская призвана воплощать и описывать.

Ван Гог сотни раз возвращался в письмах к теме великой мастерской: когда-нибудь мастерская нового типа должна появиться. Это нужно не ему одному – в его письмах тема социальной справедливости присутствует всегда, – это должна быть мастерская принципиально нового быта творцов; нужно создать иной, отличный от нынешнего принцип отношений человека и общества. Общежитие, которое Ван Гог описывает в письмах Гогену и Бернару, напоминает Телемское аббатство. Вот когда он создаст мастерскую, туда съедутся свободные художники со всего света.

Собственно, именно этим Ван Гог и занимался в Боринаже, когда художником ещё не был, – он пытался преобразовать быт шахтёров в коммуну. Он решил, что коммунальное общежитие позволит переносить тяжесть монотонного бытия лучше. Он сам подчинил своё собственное существование проблемам других – отдал тем, кто беднее, мебель и утварь; когда отдал кровать и стал спать на полу, то вскоре заболел − так ему пришлось покинуть Боринаж. Впоследствии Ван Гог перенёс это же миссионерское рвение на занятие искусством, цель его проста: искусство призвано объединять людей, в том числе и буквально; искусство светское, говоря предельно точно, должно взять на себя миссию искусства религиозного. Ван Гог (в своих письмах и в живописи) сформулировал единственно грандиозный авангардный манифест новейшего времени: живопись секулярная обязана вернуть себе качества сакральной, соборной. Здесь существенно то, что качеством соборной живописи следует считать нравственную проповедь, собирающую людей воедино и лишающую их взаимной вражды и выгод. Свои собственные картины он и писал, подчиняясь этому замыслу.

«Крестьянка, сажающая картофель». 1885 год

«Крестьянка, сажающая картофель». 1885 год

Проекты возрождённой Европы возникали с 1848 года постоянно – не один Маркс писал планы преобразований. Ван Гог работал в то время, когда и Золя, и Гюго уже доказали, что художник может участвовать в социальных проектах. Ван Гог, неудовлетворённый работой миссионера в Боринаже (мало сумел сделать для изменения быта людей), решил, что искусство является более эффективным методом, нежели деятельность священника. Он предложил эстетический план социального переустройства, отличный от Парижской коммуны или Манифеста, хотя это и был проект построения общества равных (в отличие, скажем, от проектов Бисмарка, Клемансо или Вильсона, предложенных в эти годы или чуть позже). Ван Гог был в высшей степени социальным художником: угнетение человека человеком и организация труда занимали его больше, нежели композиция картины; точнее сказать так – он организовывал палитру и композицию с той именно страстью, с какой обсуждал будущее Европы.

Он видел будущее Европы ясно, а свой собственный быт наладить не смог.

Сперва работал в Нюэнене, жил в доме своего отца, пастора, писал тёмные голландские пейзажи, крестьян с грубыми лицами, едоков картофеля; палитра была земляная, то есть краски на палитре коричневые, как песок и глина.

Среди других картин нюэненского периода есть вещь, которую Карл Маркс мог бы поставить иллюстрацией к «Капиталу», − я имею в виду цикл картин «Ткачи». Ван Гог изображает человека, ставшего совершенным придатком машины, слившегося с челноком, нитями, втулками и всем телом ткацкого станка в единый организм. Непонятно уже, где его собственные члены и где детали машины. Это полное торжество наёмного труда над человеческим существом. Перед нами существо – человеко-машина, продукт унижения человеческого рода.

Палитра тех лет – тёмно-коричневая, то есть «земельная», состоящая из оттенков различных охр. Как известно, земельные краски изготавливают буквально из земли, смешивая её с льняным маслом; причём различие почвы объясняет, почему итальянская охра отличается от охры голландской. Но помимо охры светлой есть ещё и охра тёмная, охра золотистая и так далее – у Ван Гога тех лет весь спектр радуги представлен в изобилии земельных оттенков. Ван Гог показывает самой палитрой, что человек сделан из глины.

«Пара башмаков». 1886 год

«Пара башмаков». 1886 год

Этим самым глиняным цветом он писал лица людей, будто герои его картин выкопаны из земли, как картофель. Картина «Едоки картофеля» (написана в год смерти Гюго, в 1885-м, и, несомненно, перекликается с представлениями Гюго о человеческом достоинстве) проходит по разряду жанровой живописи, бытописания мерзостей бытия, североевропейского аналога русских передвижников − подобно работам Мауве, Израэльса, Либермана.

Между тем эта картина не обличительная, но героическая – подлинным аналогом этой вещи является скульптура «Граждане Кале» Родена. Роден выполнил своих едоков картофеля на три года позже. Сравните их выправку и стать с осанкой вангоговских крестьян: обе работы − о гражданском достоинстве. Измученные вечным усилием лица и прямая спина: труд – это и есть самое подлинное выражение гражданского достоинства. Просто для Ван Гога понятие «гражданин» обозначает не гражданина государства, но «гражданина Земли».

В те же годы Ван Гог написал один из самых великих натюрмортов, созданных в живописи, – натюрморт с картофелем. До него никто не додумался до простой метафоры: бурый картофель похож на булыжник. Гора бурого картофеля похожа на здание, сложенное из камней. Но одновременно картофель напоминает и лица крестьян – это уже в «Едоках картофеля» сказано. И вот Ван Гог так написал гору картошки, что наглядно показал: из тружеников земли строится крепкое общество. В целом эта вещь есть буквальное повторение слов Агесилая, который сказал, указывая на граждан: «Вот стены города». Излишне говорить, что подобный натюрморт (максимально голландский, тёмный, земляной, природный) абсолютно противоположен тому, что мы привыкли именовать «голландским натюрмортом». Натюрморт «малых голландцев» – это кокетливая демонстрация зажиточности и вечного праздника, богатства и небрежного довольства, – а труд спрятан. Вы не найдёте у Класа Хеды и намёка на то, каким образом получено то благолепие, что вывалено на стол. Не говоря уж о том, что ни один из продуктов, излюбленных «малыми голландцами», в самой Голландии не производился (ни лимонов, ни вина, ни винограда, ни китайского фаянса, ни тонкого стекла в Голландии не изготовляли – это предметы торговли, обмена), тема производства того, что попадает на стол, вообще не поднимается. Во фламандском натюрморте была тема битой дичи и обильного улова (охоты и рыболовства); в Голландии дары застолья возникали как бы ниоткуда, общество их не производило. Тем самым всякий голландский натюрморт есть торжество частной, неподвластной законам социума жизни. Что бы там ни было за окном: шторм или война, − а у нас лимон с завитой кожурой и бокал вина. Для Ван Гога натюрморт – это фрагмент общего быта. Строя свою частную жизнь, ты строишь общую судьбу. В Нюэнене Ван Гог сформулировал простую задачу: искусство должно построить общество.

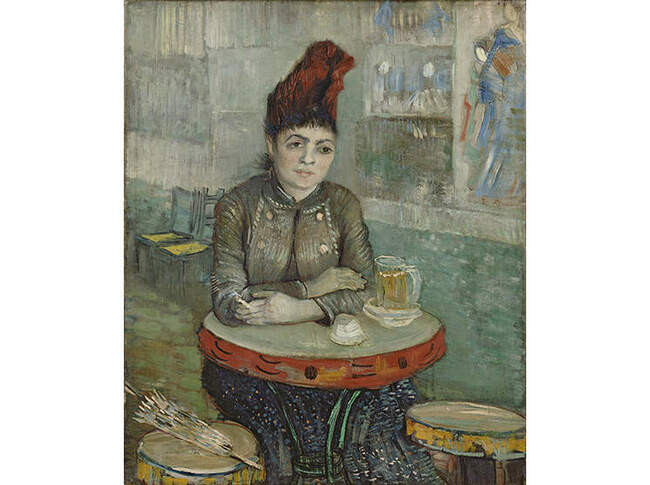

«Агостина Сегатори за столиком в кафе «Тамбурин». 1887-1888 годы

«Агостина Сегатори за столиком в кафе «Тамбурин». 1887-1888 годы

Затем работал в Боринаже, в Бельгии, – был там проповедником, миссионером в шахтёрском поселке; рисовал корявый быт шахтёров. Он участвовал в жизни шахты буквально, но при этом находил время и для рисования: думал, что искусство изменит дикий быт. Не получилось, быт был настолько тяжёл, что для искусства места не нашлось.

Потом жил в Париже у брата Тео, старался стать импрессионистом и парижанином – писал дробными мазками монмартрские склоны и пёстрые букеты. Пытался привить своё представление о назначении искусства к парижскому салону – в те годы салон многим казался бунтарством. Ван Гог исправно ходил в кафе вместе со всеми, сидел за столиками. Стать импрессионистом в Париже конца XIX века было столь же просто, как в 10-е годы XX века стать авангардистом: следовало лишь принять предложенные школой условности изображения. Речь шла о необременительном методе – расслоении цветового пятна на спектральные точки, и этому методу обучались быстро; дальнейшее добавлялось артистичным поведением. Роль искусства в обществе изменялась в связи с изменением целевой группы заказчиков. Фактически импрессионизм выполнил задачу, ещё не вполне артикулированную в то время рынком, но уже назревшую. Требовалось сделать ровно то же самое, что сделали некогда «малые голландцы» по отношению к эстетике дворцовой живописи Габсбургов. Требовалось мимолётную прелесть частного быта поставить вровень с бытием республики, романтическими страстями века. Отшумели французские революции (1779, 1830, 1848), пришли и ушли две империи, сменились поколения борцов за народные права, ушли в небытие декларации человека и гражданина – искусство более не хотело на баррикады. А главное, баррикадное искусство если и имеет рынок, то весьма локальный. Подобно тому, как «малые голландцы» превратили всякого бюргера (а не только церковь и вельможу) в потенциального заказчика, так и импрессионисты сделали практически любого рантье потенциальным клиентом. Общество не сразу поняло, что открылся принципиально новый тип рыночных отношений; галеристы и маршаны перестроили свою стратегию не мгновенно, однако на протяжении жизни импрессионистов такая смена произошла. Героический период импрессионизма связан прежде всего с тем, что, выстраивая новый рынок (потенциальный), импрессионисты вступили в конфликт с рыночными отношениями (а стало быть, и со вкусовыми предпочтениями), имевшими место. Десятилетие непризнания закрепило за импрессионистами репутацию отверженных, так даже назывался салон, выставлявший сентиментальные пейзажи, – «Салон отверженных». Этот салон фактически воспроизвёл ту же систему интриг и художественно-рыночных манипуляций, что и «Осенний», официальный салон. Точно так же, как и прежде, художники заискивали, интриговали, ссорились, лебезили перед критиками, дружили с политиками. То, что через призму времени представляется нам героическим, было искусством мелкобуржуазного быта: с геранями, адюльтерами, лодочными прогулками, семейными интригами. Собственно говоря, Мопассан оставил нам весьма детальный психологический портрет персонажей, запечатлённых кистью импрессионистов. На баррикадных героев Домье и даже на романтических студентов Делакруа они не похожи, но не всем же надо идти на площади и баррикады. Тёмное пафосное искусство академической Франции погибло под Седаном вместе со Второй империей – и романтика французского искусства была расстреляна на кладбище Пер-Лашез вместе с Парижской коммуной. Импрессионизм пришёл вовремя – конфетти заменило флаги. Впрочем, повторяю, первые годы импрессионизма – это годы борьбы за место на рынке. Ван Гог, неофит парижского искусства, некоторое время верил в то, что имеет дело с принципиально новым пластическим языком. То, что для парижских борцов с академизмом составляло содержание жизни, Ван Гогу быстро наскучило: как человек религиозный он не разделял язык и смысл сообщения – с некоторых пор он просто перестал говорить об импрессионизме. Ван Гог уехал из столицы моды и ни разу не оглянулся: противостоять импрессионизму в столице было нереально.

В дальнейшем импрессионизм победил повсеместно: в постмодерне, в авангарде, в деконструктивизме, в финансовом капитализме – везде. Миллионы обывателей верят в нарезанные бумажки акций – в современный капиталистический пуантелизм. Если вспомнить, что Клод Моне дружил с Клемансо, одним из авторов большой войны, то данное высказывание перестаёт быть метафорой. Отказаться от импрессионизма – этот поступок означает в буквальном смысле отказ от конвенций современного общества.

В известном смысле «парижский период» Ван Гога можно назвать слабым – так и у Пикассо, обласканного успехом, годы между страстным кубистическим периодом и началом испанской войны (1936 годом) – это годы самодовольной и вялой декоративной живописи. Сила обоих живописцев состояла в том, что они умели преодолевать моду. Жизненные циклы их различны, поэтому в короткой жизни Ван Гога покойный период импрессионизма очень короток. За полгода в Париже он прожил тот набор чувств, который художников Больших бульваров питал долгие годы. Оставил артистический автопортрет – за мольбертом; скорее всего, писал в квартире Тео; есть ряд работ выполненных на холме Монмартра; он оставил этот мир легко – мастерскую следовало строить не здесь.

«Ваза с гладиолусами». 1886 год

«Ваза с гладиолусами». 1886 год

Ван Гог затем двинулся на юг, выбирал место интуитивно, но именно выбирал: в письмах тема «южной мастерской» звучит всё настойчивее. Он снял дом в Арле, жил там год, пригласил туда Гогена. Он зазывал Гогена настойчиво – его письма о принципах совместной жизни, о коммуне художников поражают упорством социалистического агитатора. Ему и впрямь мерещилось, что два художника такого калибра, объединив усилия, способны изменить течение истории. Поскольку мир не знал никогда, ни единой минуты, такой концентрации гениальности, мы не можем судить, насколько это предположение верно. Ни одно из творческих содружеств не имело двух гениев под одной крышей: никто из футуристов не был равен Маяковскому, ни один из талантов Баухауза не был равен Кандинскому, а Шиллер и Гёте хоть и дружили, но в одном доме никогда не жили. Гоген наконец приехал. Они вдвоём ни много ни мало бросили вызов эстетике и миру искусств тогдашней Европы. Конечно, против них был весь художественный мир. Но надо учесть, что они были вдвоём – Ван Гог и Гоген, и совершенно непонятно, на чьей стороне было преимущество.

Это был звёздный час Ван Гога. Это и была его желанная мастерская – и год счастья. Утопия длилась год. Уже собирался присоединиться Бернар. Известно, чем недолгое счастье закончилось: ссора с Гогеном, приступ безумия, отрезанное ухо, психлечебница.

Этот период – период существования Утопии в Арле – следует анализировать максимально подробно.

В Арль он увёз новое знание, полученное в Париже, – умение рисовать цветом. Принято считать, что это шло от импрессионистов, но никто из импрессионистов цветом не рисовал: пластика вообще не сильная сторона импрессионизма, рисунок они не жаловали. «Парижский период» завершился обращением к японцам – Ван Гог копировал цветные гравюры Хокусая масляными красками. Копируя, Ван Гог учился цветному штриху: отныне он рисовал цветом, всякая его линия получает собственное цветовое выражение. Он уже не закрашивал объём внутри нейтрального контура, как делал прежде, как делали все голландцы, а сочинял сразу цветную форму. Из парижских картин можно выделить несколько натюрмортов с красными гладиолусами. Эти натюрморты стали предметом вдохновения Хаима Сутина, который в подражание написал несколько кричащих холстов; у Ван Гога крик всегда подавлен. От его живописи (в том числе и от парижской) всегда остаётся ощущение крика, сдержанного силой воли.

Высшим достижением он считал умение сохранять спокойствие – это, кстати, и поставил себе в заслугу, умирая. В предсмертном письме написал брату: «Я создал холсты, которые сохраняют спокойствие даже в бурю».