После Арля он жил, точнее умирал, в Сен-Реми-де-Прованс (это в округе Арля) – там он лежал в психиатрической лечебнице, писал из окна больницы огороженное поле, рисовал ворон, кружащих над полем, потом выстрелил себе в грудь. Умер не сразу, на третий день. Эти последние годы художника (Арль и Сен-Реми) образуют как бы отдельную главу в истории искусств ХХ века.

Творчество Ван Гога делят на периоды: голландский – тёмно-коричневый; парижский – яркое конфетти; арльский – чистые, сияющие тона; период Cен-Реми – спутанные линии, серое и лиловое. В каждый из периодов он писал великие картины – рисует, разумеется, один и тот же человек, просто в разном состоянии духа.

И всё же, когда произнесёшь имя Ван Гог, то вторым словом непременно говорится «Арль», потому что именно в Арле нашлось то место, какое он искал. На короткое время ему померещилось, что возрождение искусства началось.

Работал он везде одинаково упорно: каждый день без выходных. Живописный цикл занимал, по-видимому, часов шесть в день, это обусловлено и светом, и тем, что за шесть часов он, как правило, заканчивал холст (ср. Делакруа: «Картину надо делать одним прыжком»). В остальное время он рисовал на бумаге и писал письма, что стало отдельным, самостоятельным занятием. Не следует преуменьшать значение его писательского труда – в случае Ван Гога его писательство стоит вровень с живописной работой. Перед нами художник, в высшей степени наделённый даром рефлексии: он пишет собственную эстетику. Например, ни один импрессионист (любой – от Моне до Сислея), оставив тысячу писем, не сформулировал основных посылок своего искусства; это всегда общие места. Среднеарифметический футурист, сюрреалист, конструктивист повторяет положения своей школы, абсолютно имперсонально. Ван Гог оставил нам полноценную эстетику, работая (подобно Блейку, Леонардо или Хогарту) сразу в нескольких направлениях. Эта полифоническая деятельность связана прежде всего с намерением построить жизнеспособную Утопию. Не декларировать возможность художественной Коммуны (как это делали авангардисты 10-х годов ХХ века), но обосновать эстетическую необходимость, а главное – убедительно прожить.

Винсент Ван Гог. «Утро: крестьяне, идущие на работу». 1890 год

Винсент Ван Гог. «Утро: крестьяне, идущие на работу». 1890 год

Такой ритм жизни изнурителен, это, без преувеличения, каторжная работа. Прибавьте к перечисленным трудам зной и ветер (знаменитый мистраль), Ван Гогу приходилось тратить час на то, чтобы по южной жаре добраться до мотива пешком, и час на обратную дорогу. На холсте «Художник на пути в Тараскон» он изображает себя с ящиком красок за спиной, с холстом в руке, треногой на плече. Он похож на солдата, совершающего переход по жаре, – однако солдатам не вменяют в обязанность писать картину после дневного марш-броска. А Ван Гог писал каждый день; это тяжело. Работал он в Арле на несколькими холстами ежедневно. Например, за один день 17 апреля 1988 года написал четыре картины , за один день 13 сентября - три картины. Все это холсты - сравнительно небольшие полотна, но исключительно тщательно проработаны. У японцев он научился филигранности в обработке деталей - пересчитывал ветки на деревьях и цветы в траве. Выполнить четыре полотна на тему "Яблоневый сад в цвету", как он это сделал 17 апреля 1988 года, - не просто невероятно, это практические невозможно физически. Чтобы так работать, надо находиться в постоянном возбуждении, в экстатическом состоянии. Но в Арле он писал картины, в которых помимо его всегдашнего истового напряжения (напряжение есть всегда, в любой линии) появился простор, вздох, полёт. Ван Гог в целом очень напряжённый человек, он весь как сведённая судорогой рука, его автопортрет – это сжатый кулак. У него речь отрывистая и вязкая, движения цепкие, взгляд колючий. А в Арле речь словно распрямилась, ушла судорожная интонация, словно бы Платонов вдруг стал писать просторно и спокойно, как Лев Толстой. Много яркого жёлтого – краска свободно положена, щедро залито золотом, половина холста – пшеничное поле; много яркого синего – звенит небо, как у итальянцев на фресках; и всего рассыпано много – подсолнухов, кипарисов, виноградников, цветущих абрикосов, оливковых рощ. Он в буквальном смысле создавал мир, наделял мир свойствами и вещами.

Точнее сказать так: Ван Гог в своей эстетике исходил из того, что в каждой вещи есть спрятанная душа, в предмете спит непроявленная сущность – буквально каждый предмет следует оживить, следует увидеть в природе не стихию, не игру элементов под властью демиурга, но индивидуальную душу всякой вещи. Это в корне противоположно платоновской эстетике, это эстетика христианская, но не получившая до сих пор воплощения ни в единой из конфессиональных школ, – собственно говоря, иконопись такую трактовку не поддерживает, всё в иконе подчинено жёсткому канону.

Ван Гог принципиально канона не знает, не хочет знать. Его ежедневные усилия направлены на то (он пишет об этом в письмах многократно), чтобы из всякого уголка непонятой самою собой натуры извлечь её душу; надобно, чтобы кипарис зажил жизнью, достойной кипариса, а подсолнух разгорелся огнём, присущим душе подсолнуха. Так и едоки картофеля проносят своё достоинство труженика – вопреки условиям среды; следовательно, всякий предмет обладает способностью пронести и развить свою сущность до высокого состояния свободы. Эта внутренняя свобода тварного мира и есть предмет искусства Ван Гога.

Вы скажете: этого всякий художник хочет. Нет, далеко не всякий. Большинство замечательных художников рисуют природу как иллюстрацию своего настроения. Мы знаем, как шумит гроза Камиля Коро и как ветер гнёт деревья на картинах Добиньи, но мы не знаем, есть ли душа у их дубов, есть ли сознание у колосьев ржи. В картинах Ван Гога всякий кипарис и всякий подсолнух – очеловечены, одухотворены, наделены индивидуальной судьбой. Когда Ван Гог рисует предметы: хижины, коробки спичек, конверты, башмаки, траву, − он рисует непосредственно биографию и душу предмета, его онтологию. Давно признано, что «Кресло Гогена» и «Стул Ван Гога» есть портреты; но это не просто характеристики людей, выраженные опосредованно через их вещи (как, например, пиджак эпохи «Москвошвея» рассказывает о судьбе поэта Мандельштама). На картинах изображены именно портреты данных предметов, а вовсе не портреты людей, ими обладавших. Само кресло стало живым и наделено биографией, и данное кресло − отнюдь не Гоген, который остался за кадром.

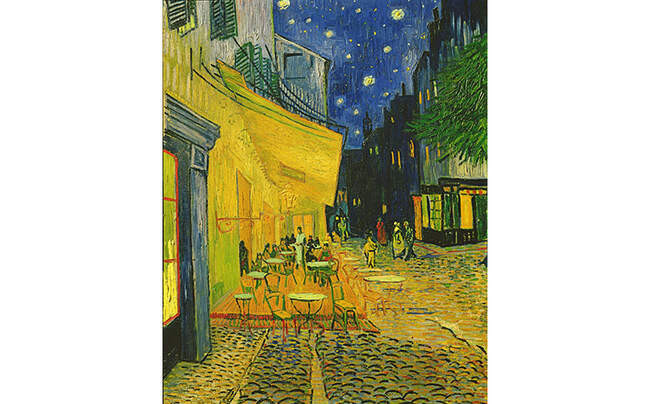

«Терраса кафе на площади Форум в Арле, ночью». 1888 год

«Терраса кафе на площади Форум в Арле, ночью». 1888 год

Известны страницы, посвящённые Хайдеггером «Башмакам» Ван Гога; Хайдеггер писал о башмаках, раскрывающих биографию и путь человека, ими обладавшего. «Из темноты изношенного нутра башмаков выступает утомлённая походка труженицы. В грубой, плотной тяжести башмаков скопилось упорство её медленного продвижения по простирающимся вдаль, бесконечно однообразным бороздам поля, продуваемого промозглым ветром. На коже башмаков осела влажность и насыщенность земли. Под подошвами таится одиночество вечерней дороги среди поля. В этих предметах трепещет безмолвный зов земли, её тихий дар созревающего зерна и её загадочное самопожертвование в заброшенности вспаханного под пар зимнего поля. Эта вещь пронизана безропотным беспокойством за судьбу урожая, безмолвной радостью очередного преодоления нужды, трепет перед явлением рождения и озноб от окружающей угрозы смерти. Эта вещь принадлежит земле, она защищена в мире крестьянки. Из этой защищённой принадлежности сама эта вещь возвышается до упокоения-в-себе».

Поразительно, что именно Хайдеггер, писавший постоянно об онтологии предмета и явления и посвятивший страницы «Башмакам» Ван Гога («искусство раскрывает истину»), не увидел того, что это картина «не о человеке, носившем башмаки», но это картина собственно о живых башмаках. В анализе обладателя обуви Хайдеггер (впрочем, он и не обязан был знать подробности) ошибся – это башмаки не женские, но мужские, и не пахаря (кто пашет в ботинках на шнурках?), но горожанина. Это ботинки самого Ван Гога, в которых тот отправился в Бельгию проповедовать Слово Божье. Но дело не в подробностях биографии. Дело в том, что данная картина – не метафора, это портрет именно башмаков, а не их владельца. Эти башмаки обладают собственной душой, кровь струится по их шнуркам, и дышит их кожаное нутро. Башмаки живые – точно так же, как живы предметы у Андерсена, как наделён душой вол Франциска. Они говорят с нами ровно на том же основании, на каком говорит с нами Мартин Хайдеггер, эти башмаки не в меньшей степени живы, чем мы, люди. И всякий предмет, нарисованный художником Ван Гогом, предъявляет сгусток бытия данного предмета, его сущность, показывает то, ради чего данная вещь живёт. Можно бы сказать, что этот голландский художник − Пигмалион, но Ван Гог в ещё большей степени святой Франциск.

После того как он внимательно разглядел башмаки, кажется вполне закономерным, что художник так же внимательно отнёсся к подсолнухам, кипарисам, оливковым деревьям, траве и облакам. Каждый из персонажей наделён автономной биографией. Страсть Ван Гога к кипарисам, например, поддаётся немедленной дешифровке: кипарис – символ смерти и одновременно символ упорства, выносливости. В средиземноморской традиции кипарис – символ бога времени Кроноса; в христианской же символике есть так называемое предание о «четверичности» креста – того, на котором распят был Иисус; крест был сделан из четырёх пород дерева: кипарис, кедр, олива и пальма. Проповедник Ван Гог, знавший церковные тексты, как и положено священнику, хорошо (его отец, кстати, был пастором) знал и это. Возможно, рисуя кипарисы, он имел в виду и тот символ, который несёт в себе крест – «смертью смерть поправ». К бренности жизни Ван Гог постоянно возвращался. Он и своего «Жнеца» понимал как символ смерти, однако смерть в его понимании, в понимании христианина не есть трагедия; это в определённом смысле есть кульминация сюжета жизни – пик жизненной драмы, переход в жизнь вечную, преодоление бренности; это подведение итогов, и к смерти надо готовиться постоянно. В этом смысле изображение кипарисов как столбов чёрного триумфального пламени наводит нас на мысль о торжестве вечности; иначе нечем объяснить тот факт, что кипарисы Ван Гог пишет как триумфальные пирамиды, чёрные и тёмно-лиловые мазки его вьются, закручиваются в спирали, возникает торжественная, величественная, устремлённая к небесам победная мелодия – это гимн. Доминирующие в залитом солнцем пейзаже, кипарисы возвышаются подобно крестам на залитой солнцем Голгофе – и так языческий символ смерти (кипарис как символ смерти известен ещё со времён египетского искусства) преображается в христианскую проповедь.

Подсолнухи Ван Гог пишет как солнце – метафора настолько прозрачна, что нет надобности её развивать.

Но особого упоминания заслуживает его натюрморт с яблоками и лимонами, который во всех отношениях развивает и опровергает голландский его аналог − «Натюрморт с картофелем». Сияющие, щедрые, сверкающие цвета южных плодов являют абсолютную противоположность голландскому колориту земли и тяжкого труда.

Но главное в ином: если собранный в единую гору картофель являл нам портрет общества равных, объединённых трудом, то новая композиция – разлетающихся в разные стороны, находящихся в космическом вращении предметов, объединённых некоей вихревой гармонией несоответствий, – показывает нам не общество равных, но общество разных. Это совершенно ренессансная концепция социума, сменившая «социалистическую» концепцию ранних голландских лет. Перед нами новое понимание общества, возникшее на юге, под влиянием «южной мастерской». Этот новый взгляд отсылает нас скорее к Телему Рабле, нежели к Утопии Мора.

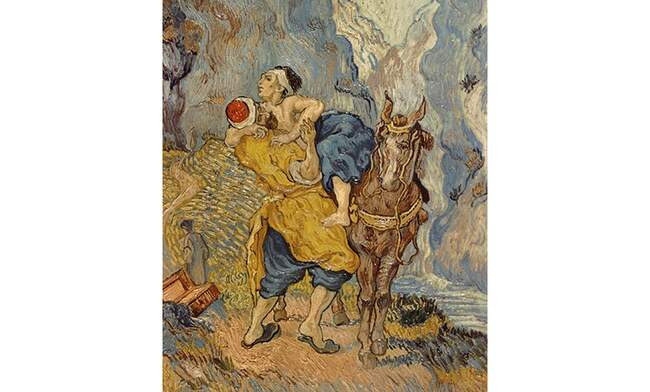

"Милосердный самаритянин". 1890 год

"Милосердный самаритянин". 1890 год

Кульминацией арльского периода стал холст «Сеятель», воскрешающий голландскую тематику (изображён человек труда), даже повторяющий отчасти пластику голландских рисунков, но, однако, лишённый того тягостного чувства трудовой повинности, обречённости усилия, которое Мандельштам называл «совестным дёгтем труда», а Маркс обличал характер такого труда как отчуждающий производителя от продукта производства. Ткачи раннего Ван Гога приговорены быть придатком машины, его едоки картофеля раздавлены нуждой и идиотизмом ежедневного унижения, их жесты доведены до автоматизма, это почти машины. Но «Сеятель» арльского периода – человек свободный и радостный; шаг его широк и лёгок, и аналогия с Христом возникает непринуждённо, возникает сама собой. Возвращение к крестьянской теме на новом этапе творчества, с новым знанием и новой эстетикой (сюда же надо отнести спящих в стоге сена крестьян, жнеца, и т.д.) напоминает нам о последних картинах Брейгеля, о его крестьянских свадьбах, столько в этих новых вангоговских крестьянах свободы и мощи.

Это невероятно, но так именно и произошло: за один год Ван Гог написал 190 холстов – это не считая рисунков, а рисунков намного больше.

Как правило, он писал картину за один сеанс, то есть за один день. Впрочем, так в ХХ веке делали многие (не Сезанн, разумеется) – и Гоген, и Сутин, и Шагал, и Пикассо. Индульгенцию на скорость работы выписал Делакруа («Нельзя разделить на фазы прыжок»). Затем её утвердил Гоген в «Ноа Ноа»: «Писать больше четырёх часов картину? Исходя из цен на масло (имеется в виду растительное масло, а не живописное. – М.К.) − это слишком дорого». С тех пор эта невозможная для академической работы поспешность была узаконена. Но в случае Ван Гога поспешностью такой метод назвать трудно: слишком кропотлив он был в работе. Посмотрите на арльские пейзажи – вырисован всякий листик, каждая веточка. Помните картину «Яблоневая ветка»? Эта вещь написана с той же тщательностью, с какой награвирована средневековая гравюра, с тщательностью Дюрера. Сутин или Вламинк позволяли себе махнуть кистью неряшливо – Ван Гог писал с патологической въедливостью, с китайскими подробностями, он писал чашечки цветов и фрагменты коры, завитки кипариса, гребни волн; то, что обычно живописцы осваивают за недели кропотливой работы, он умел написать за день упорного труда. Специального технического приёма не было – это было экстатическое состояние, в котором у человека повышается порог внимательности.

Степень концентрации в любви очень важна. Невозможно с равной интенсивностью любить всё время, каждый день; один день нас посещают сильные эмоции, а наутро душа расслабляется. И в жизни мы как-то обучились эту неравномерность своей душевной состоятельности припудривать. Однако картина – свидетель наших страстей − запоминает именно равномерность усилий и выдаст тот день и ту минуту, когда вы любили вполсилы. Неравномерность переживания часто видна у неплохих, но не великих художников: небо мастер писал без особых волнений, а когда дошёл до кроны дерева, возбудился. Казалось бы, нечего тебе сказать про небо, так не пиши небо! Но что делать, если в композицию небо попало? Это примерно как чувства к нелюбимому родственнику, как членство в нелюбимой партии – идёшь на общее собрание, но не вприпрыжку; вот только в искусстве вялость эмоции заметна.

Человеку свойственно уставать в эмоциях – невозможно с равным энтузиазмом радоваться Божьему миру каждый день. Мы умиляемся любимому человеку, но не ежесекундно. Уникальное свойство Ван Гога состояло в том, что он поражался красоте и содержательности тварного мира – ежесекундно. Там, где другой живописец (тот же Сутин, например, или Вламинк – оба Ван Гогу подражали) обойдётся общим планом, Ван Гог найдёт мелочи, от которых щемит сердце. И не просто «найдёт подробность» − он пишет ради каждой подробности: так раскрылась почка, так изогнулась травинка. Он посмотрел, запомнил, содрогнулся. Мы знаем размах Матисса и мощную обобщающую линию Пикассо – они прекрасные художники, смотревшие на мир в целом. Ван Гог тоже смотрел в целом. Однако его общий взгляд был настолько внимательный, что целым для него являлась совокупность тысячи подробностей, за каждой из которых свой мир.

"Сеятель". 1889 год

"Сеятель". 1889 год

Именно в Арле это свойство − видеть мир в тысяче спрятанных лиц – раскрылось вполне. Художник был пьян Арлем, ему нравился каждый поворот дороги. Когда ходишь по городу, то ходишь в картинах Ван Гога: аллея Аликанте, берег Роны, долина Кро – каждый фрагмент он обжил и описал; так всё и сохранилось. Видите яблоню? Это его яблоня, он с ней дружил. Он врос в Арль немедленно – хотя всё было чужим. Когда Пикассо уехал из Барселоны в Париж, а затем на Французскую Ривьеру, он радикально природу не поменял; и немец Гольбейн, уехав в Лондон, остался в той же северной природе. Но оказаться после тёмной Голландии на солнцепёке и писать солнце после густой тени, это для художника то же самое, что для писателя перейти с русского на английский. Ван Гог был протестантом, сын пастора и сам проповедник, оказался в звонком католическом городе.

Это город одновременно и французский, и римский, сочетающий традицию Прованса и хранящий память Рима; император Константин считал этот город второй столицей империи. Город хранит память о третьей фазе истории – о великом усилии, эти традиции объединившем. Провансальская культура (то есть трубадуры, куртуазная поэзия, новый сладостный стиль, возникший здесь до Данте) с римской каменной кладкой сочетается плохо; однако этот гибрид существует, это и есть город Арль. В облике арлезианки сочетается римская причёска и средневековый высокий чепец с двумя рогами – женщины и сегодня так ходят. В центре города сохранился римский амфитеатр, похожий на Колизей Рима; в арльском амфитеатре до сегодняшнего дня проходят бои с быками. Рядом Средиземное море, за поворотом – Альпы. Одним словом, это сплав европейской культуры небывалой концентрации.

Рискну на вольное обобщение: концентрация северо-южных, полярных тенденций европейской культуры в Арле сопоставима с концентрацией культурных противоположностей, явленных нам в Бургундии ХV века. Арль (пусть только в единичной судьбе Ван Гога и той школы, которую он задумал) стал уникальным местом эксперимента синтеза европейской культуры.

Поскольку в Арле Ван Гог написал практически всё – нет угла, где не ставил мольберт, – любопытно, что именно он там не написал. Он не написал арльский колизей. Вот вообразите себе любого художника – импрессиониста, кубиста, соцреалиста, – приехавшего в творческую командировку в город с римской историей, в центре города стоит амфитеатр гладиаторских боев, сохранился тамошний колизей лучше, нежели римский. Что командированный художник нарисует в первый же день? Ван Гог даже и головы не повернул к древностям. Что бы нарисовал визитёр на следующий день? Безусловно – корриду. В городе до сих пор по улицам едут процессии пикадоров. У Ван Гога нет ни единой картины на эту тему. Есть лишь один небольшой холст: изображена публика около арены. Я долгое время думал, что нарисован обычный театр. Оказалось, что это Винсент зашёл в колизей и остановил взгляд на том, как публика занимает места в партере, – а на бой быков он и не посмотрел. И, наконец, любой импрессионист нарисовал бы сотни мест общественного питания – знаменитые колбаски, розовое вино, прованское масло, мягкие сыры; все жители круглый день сидят на солнцепёке и жрут, запивая колбасу розовым вином. Ни единой картины с арльским застольем не существует. Ван Гог написал пустую террасу кафе под звёздным небом – и страшный ночной интерьер в бильярдной кафе: «место, где можно сойти с ума», по его собственному выражению. Всё это неимоверно далеко от импрессионистических застолий.

Ван Гог нашёл в Арле то, чего буржуазный житель Прованса там даже и не искал. Он нашёл скрытую точку опоры Европы, средоточие векторов исторических усилий. Ему пригрезилось, что школу надо основать именно здесь.

Вероятно, при выборе города вела интуиция; возможно, подействовало соседство Сезанна, жившего в Эксе; возможно, религиозному человеку было важно, что христианство в Арле существует с третьего века. Вряд ли он представлял, что именно это место – столь сложный продукт европейского инбридинга. Так или иначе, когда приехал, то увидел: вот оно, искомое место, сердце юга Европы.

Город императора Константина, город провансальской поэзии, пудренные буржуа облагорожены римской статью – вот отсюда можно начать строительство.

В Арле Ван Гог основал долгожданную «мастерскую юга», он мечтал, что это будет поселение независимых художников, которые здесь возродят европейское искусство. Ничего невероятного в таком плане не было – так, волей и замыслом, создавалась академия Фичино во Флоренции или академия Каррачи в Болонье. В конце концов, фаланстеры Фурье возникают практически параллельно с замыслом Ван Гога. Ван Гог хотел совсем иной, совсем не болонской школы, но с фаланстерами он был скорее согласен. Система натурального обмена, предложенная им Тео (для внедрения в общую социальную систему «художник – маршан − публика»), отвечает фурьеристской программе.

По сути, арльская академия являлась проектом нового искусства, причём это не просто план прожектёра, но усилие, реализовавшее себя в неимоверном количестве картин, писем, рисунков и в образе жизни. Это именно реализованная на короткий период утопия; случай уникальный − сопоставимый, скажем, с Парижской коммуной.

Вы можете говорить, что коммунизм – выдумка; однако Парижская коммуна однажды была, и если бы не Тьер с Бисмарком, кто знает, как бы она жила дальше. Вы можете говорить, что Ван Гог – безумец; однако он придумал, как, и что, и где он хочет построить, – и последовательно построил. Да, простояло сооружение недолго. У Ван Гога тоже своих тьеров и бисмарков хватало. Но он храбро сражался.

В истории искусств есть примеры школ, где создавали образ нового времени: мы говорим о Баухаузе и ВХУТЕМАСе как о проектных мастерских, в которых сформировались критерии новейшего искусства. В этих мастерских в начале ХХ века работали сотни художников-авангардистов, они изобрели новый язык и новый стиль отношений. Совокупный продукт труда обеих этих школ не превышает количественно сделанного одним-единственным Ван Гогом за один-единственный год в городе Арле. Это весьма удивительно, но это факт. Десятки преподавателей тщились сформулировать принципы нового искусства, занимались пропедевтикой, ставили эксперименты, дрессировали последователей. Ван Гог придумал и основал «мастерскую юга», заложил принципы гуманистического искусства нового времени, описал эти принципы в письмах друзьям, оборудовал свой дом для работы творческого содружества и создал 190 великих картин. Один. За один год.

Баухауз и ВХУТЕМАС просуществовали больше десяти лет, из их стен вышли интересные мастера, но под рост Ван Гогу − ни одного. Пафос обеих школ состоял в поточном, промышленном производстве искусства; Ван Гог основал школу, противоположную обоим этим мастерским.

Арль − это не просто мастерская, это вполне определённая школа. Это антиконструктивизм и антидизайн, это антиимпрессионизм и антиакадемизм. Собственно, это даже и антиавангард. Школа Ван Гога состоит в родстве со школами иконописи и с ренессансными мастерскими.

Из этой школы вышли Сутин и Шагал, Пикассо и Леже, Бекманн и Нольде, Мунк и Руо, и, если написать список, обнаружится, что названы самые важные художники прошлого века. Каждый из них долгими часами просиживал в классах Арля – перечитывая письма Ван Гога и переживая каждый поворот кисти того, кто подписывался просто именем Винсент. Вообще говоря, важнее этой школы в новейшем времени ничего не было. Основал эту школу и проделал всю работу − один человек.

Теперь надо рассказать, каков характер этой школы, зачем Ван Гог всё это делал.

Прежде всего это была школа, противопоставленная как салонному, так и функциональному характеру искусства. Салон нас окружает всегда – нет надобности его специально представлять. Но Ван Гог строил школу не только вопреки буржуазному салону. Ван Гогу претила промышленная эстетика так же.

В ту пору это уже началось – всякий искал поэзию не в молнии, а в электрическом утюге, Баухауз общую тенденцию лишь подытожил. Если вспомнить Баухауз и ВХУТЕМАС, нацеленные на прикладное строительство и функциональность, на организацию и демократическую казарму, то Ван Гог внедрил принципы диаметрально противоположные: органичное развитие, индивидуальное становление, абсолютную свободу, любовь, которая является единственным стимулом работы.

Затем, это была школа, противопоставленная рынку, рыночным отношениям, присущим искусству. Надо сказать, что, когда сегодняшние знатоки уверяют, что искусство неизбежно связано с рынком, они заблуждаются. Рынок в искусстве возник далеко не сразу: никто не собирался перепродать Сикстинскую капеллу. Карл Пятый не расценивал свой портрет кисти Тициана как меновую величину. Здесь принципиально важно то, что Ван Гог голландец и что он восстал против традиций «малых голландцев» (тех, кто, собственно, и принёс рынок в искусство), восстал так же, как его предшественник Рембрандт. Оба проиграли, но оттого их восстание не менее значимо. Христос тоже не победил сразу, но сделался довольно известен.

Ван Гог считал, что искусство не продаётся, но обязано участвовать в социальном строительстве. Вопрос – как? Естественно, он всё отдавал Тео, который его содержал, предлагал, чтобы Тео довёл до сведения прочих галеристов эту простую коммунистическую доктрину – труд в обмен на продовольствие. Впрочем, мысль вела его дальше – художники должны обмениваться картинами; не коммерция, но взаимная любовь – вот что является скрепой художественных отношений. Он инициирует обмен картинами с понт-авенской школой: с Лавалем, Бернаром, Гогеном. Он думает о том, что картины должны раздаваться людям даром. Но как встроить искусство, которое производится даром, в капиталистический мир – он не знал.

В сегодняшнем коммерческом мире, где художники как сокровенным знанием обмениваются сведениями о том, сколько их картины стоят на рынке и озабочены рейтингами продаж, сохранилась память о великом живописце, который не только не продал ни одной картины за свою жизнь, но и не прикладывал к этому усилий. В начале пути он порой вспоминал, что существует такая вещь, как реализация продукции, но искусство захватило его, и ему стало всё равно, стоит оно что-либо или нет. Ему действительно был безразличен успех. Он не притворялся − он про рынок просто не думал. Вы посмотрите, как он подписывает картины – одним лишь именем. И это в мире, где фамилия художника является товарной маркой. Ван Гог на всякой картине лишний раз пишет: неважно, кто это нарисовал; фамилия неизвестна. Так, один мастер сделал. Зовут – Винсент.

В этом месте экономически подкованный господин улыбается с чувством превосходства и говорит: да, хорошо быть социалистом, если тебя содержит брат, который работает. Всегда найдётся филистер с румяными щёчками и знанием жизни. Да, можно сказать, что Тео содержал Винсента, а Энгельс содержал Маркса, но суть дела в том, что слово «содержал» в данном случае фальшивое. Не было никакого спонсорства, меценатства, вспомоществования или ещё какой-нибудь рыночной ерунды. Это было единение двух сердец. Это был принцип коммунизма − я отдаю, не считая, всё, что могу отдать, потому что знаю: тебе нужно, а у тебя этого нет. А ты сделаешь то, чего бы я не сумел сделать. Каждый сделает, что может, для общего дела и будет трудиться истово. «Можно уйти часа в два, – но мы – уйдём поздно. Нашим товарищам наши дрова нужны: товарищи мёрзнут». Так несколькими годами позже работал Маяковский, выполняя подённую работу истово и терпеливо. Требуется сделать вот это и это и ещё вот это. Значит, будет сделано. В отношении Маяковского, как и в отношении Ван Гога, слово «вдохновение» не имеет смысла, вдохновение есть нечто, что осеняет крылами время от времени; но работа строителя требует ежедневного труда «всё стерпя». Так они и работали – каждый на своём участке: Маяковский − в Москве, Ван Гог – в Арле; Тео Ван Гог был членом коммуны, только и всего.

Правило Маяковского было правилом Винсента и Тео – оно заложено в кодекс «мастерской юга». Отдай всё, что можешь, в общее дело. Нам не нужно делить имущество, мы создаём искусство, которое принадлежит сразу всем − миру свободных людей. Мы – это одно; «сочтёмся славою, ведь мы свои же люди». Тео давал, не считая, но Винсент работал, не считая часов; суть отношений − в неостановимом общем труде. И Ван Гог был уверен, что именно так его мастерская и будет работать. Надо было предъявить пример – показать, как надо, как можно работать бесплатно. За порцию супа в день надо писать картину. И он показал: в день по картине. Это возможно, надо только сосредоточиться.

Это была работа строительная; он жил один, но выполнял обязанности жизни в коммуне. Это не буржуйская мораль: мол, ты у меня на содержании и сделаешь мне приятное. Когда лабазник анализирует отношения Тео и Ван Гога (Винсента), он не может себя поставить на их место – просто потому, что их место не для него, закрыто. Его на это место не звали.

Винсент и Тео в бронзе встали рядом, а в книжке сочинений Маркса и Энгельса оба профиля вместе. Не прикладывайте к ним мораль менеджера, она туда не прирастёт. Когда Мизес указывает на ошибки Маркса, это столь же убедительно, как критика менеджером «Газпрома» эффективности экономической модели «Тео − Винсент». Тут иная мораль. Вот ради того, чтобы все люди почувствовали себя единым целым, Винсент Ван Гог и работал. И Тео Ван Гог тоже работал ради этого. Ему казалось, что всё человечество сможет жить по этим правилам, – надо лишь показать людям, что возможно оживлять предметы. Можно пробудить спрятанную жизнь оливы, реки, дороги. Все увидят и поймут, что именно так и надо жить: отдавать силы пробуждению любви, а всё пошлое и развлекательное забудут.

В истории человечества есть дни и месяцы, когда ответственность всего мира сконцентрирована в рабочей комнате одного человека – Данте, Фичино, Платона. В 1888 году (легко запомнить – три восьмёрки) центром мира был Арль. В городе Арль и без того особенный воздух, но тогда, должно быть, – гудел от напряжения.

Школа Арля – это была школа невозможного при капиталистических отношениях, нерыночного искусства. Не функционального, не продажного, не декоративного, не служебного, не салонного.

Определить это искусство просто – это принципиально новая иконопись.

В Арле была основана новая школа иконописи, школа онтологии – в отличие от импрессионизма, распылившего явление на конфетти. И это важное противопоставление: по сути, Ван Гог утверждал принципы революционные, то есть иконописные; импрессионизм данные принципы отменил, а Ван Гог утвердил вновь.

Мы привыкли думать об импрессионистах как о революционерах. На деле импрессионисты были контрреволюционерами, версальцами. Весь пафос импрессионизма состоит в том, что у каждого буржуа будет своя приватизированная красота. Лишить искусство прав на генеральные ценности и выдать каждому персональный ваучер впечатлений − вот в чём сила и притягательность импрессионизма.

И Рембрандт, которого оттолкнуло общество «малых голландцев», и Ван Гог, которого импрессионисты сочли безумцем, были прежде всего теми, кто захотел вернуться к целому, к категориальной философии.

В этом смысле и следует трактовать чистые цвета его палитры. Это категории, незамутнённые сущности; он рисовал новые иконы.

И вероятно, самое важное в школе Арля – данная школа неконвенциональна.

Конвенция в школах искусства − крайне существенная вещь, иначе можно назвать данное свойство – «договорённость о том, что считать искусством».

Когда художник утверждает, что он «так видит», это лукавство – так видит не только он, но прежде всего так видит система договорных отношений и корпоративной этики цеха, внутри которых он обретается. Никто не видит точечками, как учит рисовать школа пуантелизма; никто не видит квадратиками, как рисует супрематист, и загогулинами и пятнами, как на холстах абстракциониста. Такие способы изображения договорились считать достаточными для передачи сообщения – это корпоративная договорённость, а не способ видения.

Всякий член корпорации концептуалистов знает, что можно вбить в стену гвоздь и это будет произведение искусства, но лишь внутри системы договорённостей концептуализма; вне конвенции гвоздь останется гвоздём, а загогулина останется загогулиной. Правила болонской школы (перспектива и светотень), правила импрессионизма (обобщающий мазок и дымка атмосферы), правила соцреализма или правила дада – это просто набор конвенций, которые соблюдаются. Даже так называемое «наивное» рисование, «примитив» − это тоже набор приёмов и конвенций. Пиросмани и Таможенник Руссо (пользуются одинаковыми приёмами, сознательно представая чуть более аляповатыми, нежели они есть на самом деле, – скажем, в творчестве колумбийца Ботеро эта нарочитая «примитивность» доведена до изощрённого салонного письма. Художник, разумеется, не настолько наивен, напротив, он весьма искушён и расчётлив и знает, как воспроизвести наивный стиль.

Власть конвенций в искусстве, как и власть корпораций в жизни, делают всякое независимое от группы и моды высказывание почти что невозможным.

Ван Гог существовал вне конвенций – в этом была его личная трагедия и в этом было значение арльской образной школы – школы категориальной философии.

Пабло Пикассо, когда говорил, что стремится к тому, чтобы рисовать, как дети, говорил, по сути, о том же самом – он хотел найти неконвенциональный, сущностный язык, выйти за рамки эстетического «договорилизма».

Ван Гог со всей тщательностью и страстью старался именно честно видеть – и быть вне любой договорной эстетики. Назвать его примитивным невозможно, назвать академистом нельзя, назвать эстетом нелепо. Он рисовал именно то, что сущностно, передавая все подробности и не упуская ни одной возможности сказать, когда есть что сказать. Важно говорить по существу и ясно, а каким языком − безразлично. Простое правило подлинного искусства состоит в том, что, когда говоришь по существу, язык и лексика приходят сами собой.

В Арле Ван Гогу померещилось, что возможна победа. Не только над нищетой и одиночеством, но над детерминизмом истории. Это было великое усилие – одного такого человека хватило, чтобы сохранить веру в то, что бывает честное искусство, что не всегда надо расшаркиваться перед сильными, что не обязательно бежать за модой и пожимать руки спекулянтам. И на том стоим.

Никто не обещал, что будет легко. Платон хотел построить Республику в Сиракузах, но его продали в рабство; в Париже коммуна продлилась семьдесят два дня; академия Фичино жила недолго. Мастерская Арля простояла год.

Ван Гог застрелился в хлебном поле Овера; его последние полотна принято квалифицировать как «возвращение к северной стилистике»; большинство искусствоведов полагают, что Ван Гог, умирая, вспомнил свои голландские корни, вернулся к вязкой узловатой линии, пейзажам с низким горизонтом. (Для предгорий Пиренеев, разумеется, низкий горизонт не характерен.)

Мне же в периоде Сен-Реми видится другое; я склонен считать период Сен-Реми вершиной вангоговского синтеза. Ван Гог, по сути, наследник бургундской школы – не голландской и не французской, а именно бургундской, то есть Ван дер Вейдена и Мемлинга, Босха и – через Босха – Питера Брейгеля. Именно Бургундия XV−XVI веков явила миру синтез северной и южной эстетик, тот единый проект Европы и обновлённого христианского искусства, о котором грезил Ван Гог. Вероятно, «бургундские эстетические гены» (а Голландия, разумеется, являлась частью Бургундского герцогства, как и часть Франции) оказались столь властными при формировании эстетики Ван Гога, что идея синтеза севера и юга стала его индивидуальной художественной страстью. В последних трагических полотнах он становится невероятно близок въедливой манере бургундских живописцев – его отчаянные «Огороженные поля» так похожи стилистикой на пейзажи задних планов Герарда Давида или Роже ван дер Вейдена, и прежде всего на поля Босха и Брейгеля. Если вспомнить «Стог сена» Босха (бургундского живописца) или «Сенокос» и «Жатву» Брейгеля (наследника бургундской традиции), то родство будет очевидным. Северная въедливая линия и южный цвет – вот что такое бургундская школа. Картины периода Сен-Реми именно таковы.

Здесь существенно следующее. Утопия Ван Гога, как и утопия герцогства Бургундского, была основана на идее эстетического единства христианской Европы; то был проект в основе своей дантовский (Ван Гог не раз ссылается на Данте в своих письмах брату).

Сегодня Европа в очередной раз переживает скверные годы. Идея, которая её объединяет, имеет лишь экономическое обоснование, а этого недостаточно для убедительной идеи. Европе – великой Европе – предстоит однажды сделать шаг к общему христианскому государству, к федерализму, который будет отвечать вызовам времени. Такие усилия Европа уже предпринимала, причём не один раз. Ван Гог работал ради этого, эти усилия являются примером для поколений, идущих следом: всегда следует начинать сначала.