Ничего не понимаю, глупость какая-то

Как гласит известный софизм, человек, признавший свою глупость, не может быть глупым (вспомним знаменитое сократовское «Я знаю только то, что ничего не знаю»). Но не все так просто. Во-первых, признание своей умственной слабости в каком-либо вопросе — это серьезное испытание для нашего «я», которое чувствует себя комфортно лишь тогда, когда оно убеждено в собственном совершенстве. Во-вторых, еще более неприятным последствием такого смирения оказывается логический вывод: «Если я чего-то не понимаю, я не могу принимать решений». Традиционно интеллигент — робкое и осторожное существо, в то время как дикарь активен и самоуверен.

А все потому, что интеллигент вообще всегда чувствует себя куда большим глупцом, чем гражданин, который прет с голым задом на танки, сияя верой в непогрешимость своих суждений. Не то чтобы дикарь всегда сильно выигрывал, но нежелание расписываться в своем непонимании — это одно из первичных свойств нашего подсознания. «Полная чушь, тупизм, хрень какая-то!» — вот что бережно шепчет подсознание, когда мы грустно взираем на логарифмическую таблицу, китайские иероглифы, инструкцию к пылесосу или другой непостижимый объект.

Многие серьезные ученые, кстати, хорошо зная это свойство нашего восприятия, вообще остерегаются произносить уничижительные комментарии. Какую бы сказочную фигню им ни показывали и ни рассказывали, максимум, чего от них можно добиться, это: «Хм… весьма интересная точка зрения».

Другим схожим защитным механизмом является наша готовность унижать все, что нам нравится, но при этом недоступно. Зайди на любой публичный ресурс, размести там фотографию знаменитой красавицы — и среди сотен «Я б вдул» и «С пивком покатит» (высказывания, тоже высоко поднимающие твое мнение о человечестве, разумеется) ты найдешь уйму презрительных рассуждений об этой тощей уродине, продажной швабре и косорылой простолюдинке. Пишущих такое, в общем, можно понять.

Не важно, мужчины это, догадывающиеся, что к подобной девушке их не подпустят даже в их собственных эротических фантазиях, либо женщины, чья привлекательность, увы, не столь востребована, — все они таким милым способом пытаются подавить в себе разрушительное чувство зависти и неудовлетворенности. В крайних своих формах эта распространенная защитная функция приводит к агрессии и готовности уничтожать вожделенные, но недоступные объекты. Являются ли они дорогими машинами, назло тебе припаркованными во дворе, или сексапильными цыганочками, которые отплясывают перед твоей мрачной кельей, — всех на костер!

Это совершенно не означает, что все, что тебе не нравится, на самом деле является предметом твоих грез. Тем не менее стоит периодически проверять список неприятных тебе вещей, чтобы точно знать, что ты не любишь на самом деле, а что ты вынужден не любить.

Дуракам везет

Философ Рене Декарт назвал зависть «видом печали, смешанной с ненавистью, которую испытывают, когда видят благо у тех, кого считают недостойными этого блага». Но зависть может быть куда более разнообразной в своих проявлениях. Например, она может автоматически относить в разряд недостойных всех, у кого хоть какое-то благо есть. Ежу понятно, что только казнокрады ездят на «бентли» и только у проституток есть соболиные шубки, что же касается Нобелевской премии, то она придумана евреем и для евреев, а все остальные идут в сад.

Такая тактика самоуспокоения дает порой весьма колючие плоды, превращая человека, слишком охотно к ней прибегающего, в остервенелого мизантропа, видящего вокруг лишь негодяев и мерзавцев. Интересный побочный эффект заключается в том, что такие человеконенавистники часто готовы приходить на помощь нищим, сирым и убогим, опекать зверюшек, отдавать последнее ради спасения больных детей и так далее, поскольку только совершенно несчастные существа не вызывают у них привычной зависти и, стало быть, автоматически заносятся в разряд «хороших».

Избирательность памяти

В свое время Зигмунд Фрейд уложил человечество на кушетки психоаналитиков, возведя в аксиому идею о том, что всякие неприятности, которые случались с нами в детстве, навеки засели в нашем подсознании и оттуда руководят нашими поступками. Поэтому достаточно в деталях вспомнить, как бабушка побила тебя веником, чтобы понять, почему ты разводишься уже в третий раз. В чем Фрейд был безупречно прав, так это в том, что неприятные воспоминания действительно очень важны для нашего подсознания. Оно относится к ним, как примерная хозяйка к вонючему сыру, который вроде выкидывать как-то глупо, но если не упрятать его подальше, то жизнь в помещении станет затруднительной. Так что свои беды ты неизбежно помнишь лишь выборочно. На виду оставлены только воспоминания, которые могут уберечь от опасности в будущем (ну теперь-то ты не будешь хватать голой рукой раскаленную кочергу, не правда ли?), а всякие неловкие моменты средней значимости старательно убраны с глаз долой.

И, если есть возможность, то в памяти обучающие примеры будут заменены аналогичными, но с кем-нибудь другим в главной роли. Например, ты будешь вспоминать неловкий момент с мальчиком Вовой, который описался на физкультуре, но что произошло с тобой за две недели до этого на арифметике, тебе милосердно позволят забыть. Лучше всего мы забываем те ситуации, в которых мы вели себя недостойно или глупо, и, наоборот, собственные удачи и хорошие поступки вывешены в нашей памяти на видные места, чтобы в минуты размышлений мы могли самозабвенно ими любоваться. Именно поэтому даже законченные сволочи могут искренне считать себя хорошими людьми и недоумевать, почему окружающие не готовы разделить эту точку зрения. Многие психологи уже пришли к выводу, что не все черные ящики твоей памяти так уж нуждаются в срочном подъеме на поверхность.

Мне это неинтересно

В 1980 году американский стратегический исследовательский центр RAND терроризировал несколько десятков тысяч американских школьников в рамках крупномасштабного исследования их когнитивных функций. Один из тестов требовал от подростков дать устную оценку разным школьным предметам, и ученых заинтересовал тот факт, что дети очень часто определяли предметы, по которым они не успевали, не как трудные, а как скучные. Гуманитариям была невыразимо скучна математика, хилые тинейджеры высказывали «фи» спорту, а у капитанов школьных футбольных команд глубокую тоску вызывали творческие дисциплины.

Сперва ученые решили, что именно неприязнь к этим предметам мешает детям прилично их осваивать. Но когда спустя год школьники пересдали тесты, то выяснилось, что, если у ребенка повышалась успеваемость, тот же самый предмет он уже называл «интересным» и «веселым». Так человечество разжилось эмпирически подтвержденным доказательством того, что мы замечательно умеем предохранять себя от разочарований в собственных умственных или физических способностях, заранее подсознательно оценивая трудность задачи и теряя к ней интерес, если она для нас слишком сложна.

Автор этой статьи, например, впадает фактически в летаргию при виде учебника алгебры за пятый класс. Автор этой статьи абсолютно уверен, что его могучий интеллект уложил бы при желании на лопатки не только алгебру, но даже квантовую механику, если бы он всерьез решил заняться этой никому не нужной тягомотиной, — просто у него есть дела поинтереснее. Таким образом автор этой статьи мудро защищает себя от возможного самоуничижения.

Тот же механизм успешно работает во многих областях: люди слабые здоровьем нередко испытывают искреннее безразличие к большинству занятий, связанных с физической активностью, а граждане с проблемами, например, в сексуальном плане часто отличаются исключительной высокоморальностью и отсутствием интереса к подобной пошлости, даже если их гормональные системы работают вполне удовлетворительно. Конечно, этот принцип работает не у всех и не всегда, иначе мир не кишел бы безголосыми певцами и косолапыми футболистами.

Король умер? Да здравствует король!

«Слава пришла к нему лишь после смерти» — эти слова, так часто содержащиеся в биографиях всяких видных деятелей науки и искусства, имеют некоторое отношение к принципу выбора авторитетов у человека. Изначально информация передается от старшего поколения к младшему. С младенчества мы готовы почтительно внимать старцам, объясняющим, почему нужно чистить зубы сверху вниз, а не слева направо, но вот рекомендации сверстников мы уже воспринимаем куда более скептически, так как их превосходство мы ощущаем как собственное поражение. Такой информационный вектор является одной из причин любопытного феномена: огромное количество людей легко восхищается достижениями уже умерших или пребывающих в глубокой дряхлости граждан, но при этом лишь с трудом соглашается признать таланты еще живых и активных людей.

Особенно это свойственно ученым, художникам, писателям и актерам — всем тем, кто оценивает себя почти исключительно по результатам выбранной деятельности. Они часто скорее удавятся, чем признают, что в работах еще живого коллеги есть что-то заслуживающее внимания. Но зато на его похоронах они прочитают хвалебную оду ушедшему гению и охотно будут скидываться на музей усопшего.

Жила-была девочка, сама виновата

У такого коллективного животного, как человек, чувство справедливости является важнейшим инструментом регулирования отношений в социуме. Оно работает у нас фактически инстинктивно, так как именно с его помощью наши предки решали некоторые очень важные для выживания вида задачи — например, кого из них сегодня уместнее будет на завтрак. Справедливость — это форма логики, на которой базируется наше общество; понятиями «честно — нечестно» маленькие дети оперируют куда успешнее, чем «хорошо — плохо». Поэтому ощущение справедливости, логичности происходящего — непременное условие сохранения нами душевного комфорта.

Увы, жизнь часто не имеет никакого отношения к справедливости, и иногда она иллюстрирует нам это уж слишком красочно. Что справедливого в том, что маленький ребенок заболел и умирает? Зачем молодую девушку изнасиловали и убили? В чем смысл того, что парень, спасавший на пожаре котенка, оказался парализован? В нашей системе ценностей такие события алогичны, и некоторые граждане так от данной алогичности страдают, что вынуждены защищаться, превращая жертв этих событий в их виновников. Ребенок — выродок алкоголиков, несущий ответ за грехи родителей; убитая — распущенная блудница, которой так и надо; котоспасатель просто хотел выпендриться перед девками, вот и огреб балкой по позвоночнику. Прежде чем вырывать ноги такому толкователю, удивляясь, как его земля носит, постарайся понять, что эти отвратительные версии — результат деятельности запуганного и растерянного сознания, которое изо всех сил тщится поверить, что этот мир разумен, честен и безопасен, если вести себя хорошо.

Где таится подлый враг

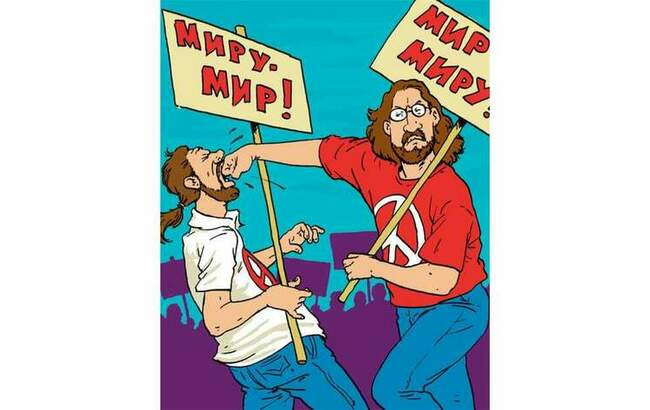

Это же самое чувство справедливости ставит нас в тяжелое положение, когда нам приходится конкурировать с соперниками. Хорошо крокодилам — они вполне самодостаточны, преотлично умеют жить в одиночестве и могут лупить друг друга хвостами без лишних размышлений. Нам же приходится объяснять себе, почему будет честно и правильно оторвать Иксу голову, отнять у Икса кость и заняться одной интересной штукой с Иксовой женой.

Приходится уверять себя, что Икс на самом деле жуткий гад, — не он ли плюнул в сторону священного камня в ночь полнолуния, не он ли коварно сглазил горох у нас на огороде, не он ли хочет украсть и сожрать наших детей? Если на все эти вопросы в голову приходит один ответ: «Не-а, не он», получается почти безвыходная ситуация. К счастью, такое происходит редко, так как наше подсознание отлично навострилось объяснять нам, чем плохи наши враги, почему прекрасны и благородны мы сами и отчего справедливость требует, чтобы мы задали этим уродам трепку.

Даже в перенаселенных обществах, где старательно вырабатывался дуэльный или рыцарский кодекс, этот вопрос не исчезал, там он был закольцован в иезуитский замкнутый круг: «Если мой противник — достойный человек, он сам рвется в схватку со мной, и я имею право его убить. А если он не хочет со мной драться — он подлый трус, и я имею право его убить». Даже без всяких убийств мы вынуждены оправдывать себя в любом акте агрессии и нередко тех, с кем мы поступили плохо, ненавидим больше, чем тех, кто поступил плохо с нами.

Отказ от сочувствия

Способности человека к сопереживанию многократно превосходят все известные аналогичные способности в нашей вселенной, и то, что они достались хищникам и каннибалам, — один из огромнейших нонсенсов бытия. Чтобы выжить при таких конфликтующих условиях, нам пришлось обзавестись сложнейшим механизмом психологической самозащиты. Некоторые его части мы уже тут проанализировали, а теперь перейдем к самому интересному. Почему, ощущающие себя частью единого целого, способные разделить чужую боль и страх как свои собственные (вскрикиваем «ой!», когда другой на наших глазах ударяется локтем), мы спокойно можем стоять перед костром, на котором жарится наш собрат, не испытывая других чувств, кроме желания почесать нос? Мы шизофреники? Чтобы понять, как мы ухитряемся такое проделывать, стоит обратиться к опыту этологов, которых мы так любим цитировать в нашем журнале.

Один из основателей этологии — нидерландский орнитолог Николас Тинберген написал серию работ, посвященных агрессии у стайных птиц, в частности грачей и галок. Эти виды в целом ориентированы на взаимопомощь и способны на альтруизм по отношению к своим слабым или раненым собратьям. Но при определенных условиях заботливый сосед вместо червяка вполне способен угостить бедолагу клевком, являющимся сигналом к общему развеселому действу под названием «Лупи его!». Стать жертвой такого массового и порой убийственного избиения могут больные птицы и птицы с нарушениями в поведении или внешнем облике, например с колокольчиком на лапе.

Сейчас уже ясно, что у коллективных видов принадлежность к «своим» — штука весьма условная. И человек тут мало чем отличается от сойки. Охранник концлагеря может искренне любить детей, скорбеть над сломанной лапкой щенка и при этом стеречь малолетних узников Берген-Бельзена без особых моральных проблем, причем достаточным поводом для признания заключенных «не своими» будет сам факт того, что с ними обращаются как «не со своими». Так для привычного к своей работе судьи одно попадание незнакомого человека на скамью подсудимых превращает его в чужака, так опытный врач без дрожи в голосе фиксирует смерть больного, так патологоанатом спокойно ест свой бутерброд над трупом, который в его подсознании обозначен как объект, не имеющий к настоящим людям никакого отношения. От сочувствия все они защищены надежнее, чем космонавт в скафандре от вакуума.

Все вышеперечисленное — далеко не полный перечень тех средств психологической защиты, с которыми мы путешествуем по нашему небезопасному миру. И конечно, мы ни в коем случае не советуем никому избавиться от этих оберегов — недаром же мы ими укомплектованы! Но всегда невредно знать, что из происходящего в твоей голове твой собственный багаж, а что — дремучая древняя иллюзия, к которой, может, и не стоит прислушиваться слишком внимательно.