Сергей Довлатов (1941–1990) уже больше тридцати лет остается одним из самых читаемых авторов, писавших на русском языке в последние полстолетия. Однако его литературное наследие, разрешенное к публикации наследниками, сравнительно невелико и поместилось в скромный пятитомник. Эпистолярий в это издание не входит. Письма опубликованы в двух практически совпадающих изданиях. Еще одна книга переписки издана против воли наследников и запрещена к распространению, хотя активно используется исследователями творчества писателя.

В недавнем интервью вдова писателя Елена Довлатова на вопрос о письмах отвечает так:

«Письма Довлатова в основном опубликованы.

— То есть ничего такого не осталось?

— Нет. Даже части из нашей личной переписки опубликованы в материалах первой конференции».

На самом деле «такого» остается еще немало. Большие подборки писем — например, Тамаре Зибуновой и Израилю Меттеру — не входили в указанные сборники и существуют либо в малоизвестных источниках, либо в электронной форме. Лишь в незначительной части опубликована переписка с поэтом, соавтором Сергея Довлатова по сборнику «Демарш энтузиастов» Наумом Сагаловским. На аукционах и в других местах регулярно всплывают письма писателя случайным и неслучайным адресатам: родным, ленинградским друзьям, русским и американским редакторам — в том числе Иосифу Бродскому, Нине Берберовой, Александру Кушнеру, Андрею Мальгину, Александру Половцу.

Довлатов однажды заметил: «Я, наверное, единственный автор, который письма пишет с большим удовольствием, чем рассказы». Когда в начале прошлого века появилось собрание чеховских писем, его называли вторым собранием сочинений писателя. Возможно, такое собрание Сергея Довлатова тоже когда-нибудь появится. Пока же почитаем то, что есть…

1. О банальном перочинном ноже и горошках в баночке

«Теперь насчет посылки. Я почувствовал, что ты все равно пошлешь, и, поразмыслив, решил, что мне бы нужно вот что. Мне нужен обыкновенный банальный перочинный нож, из дешевеньких, попроще. Чтоб было там шило и минимум одно лезвие. Не следует посылать портящихся продуктов, т. к. посылка лежит обычно на почте дней 5, а то и больше. Хочу добавить, что я абсолютно сыт, причем питаюсь небезынтересно. Было бы здорово, если б ты прислал 2 банки гуталина и какую-нибудь жидкость или порошок для чистки медной бляхи. У нас почему-то этих вещей нет, и приходится тянуть друг у друга.

Из письма Донату Мечику. Республика Коми — Ленинград. 1 августа 1962 года

Десять штук безопасных лезвий свели бы меня с ума. И еще вот что. Пришли какие-нибудь витаминные горошки в баночке, а то старослужащие солдаты пугают цингой. Вот и все, а то я что-то разошелся. Спасибо!

Писать о моей жизни я никаких подробностей не могу, но можешь быть уверен, что тут есть на что посмотреть. Кое-чему меня здесь научат. А, например, мыть полы так я уже выучился. Может быть, тебе интересно будет узнать, что одеваюсь я по полной форме за 45 секунд».

Военнослужащий Сергей Довлатов. Поселок Чиньяворык Княжпогостского района Коми АССР. 1960-е годы

Военнослужащий Сергей Довлатов. Поселок Чиньяворык Княжпогостского района Коми АССР. 1960-е годы

Довлатов родился в эвакуации, в Уфе, 3 сентября 1941 года. После возвращения в Ленинград родители расстались. Сергей жил с матерью Норой Сергеевной Довлатовой (1908–1999), но хорошие отношения с отцом, театральным режиссером Донатом Исааковичем Мечиком (1909–1995), сохранялись всю жизнь. Сделавший главной темой прозы собственную жизнь, Довлатов редко вспоминал о детстве. Наиболее подробно он пишет о нем в «Невидимой книге», первой части романа «Ремесло»:

«Толстый застенчивый мальчик… Бедность… Мать самокритично бросила театр и работает корректором…

<…>

Бесконечные двойки… Равнодушие к точным наукам… Совместное обучение… Девочки… Алла Горшкова… Мой длинный язык… Неуклюжие эпиграммы… Тяжкое бремя сексуальной невинности…»

Поступив после школы на финское отделение филфака ЛГУ, Довлатов вполне заслуженно был отчислен через два с половиной года и призван в армию. Его служба началась с должности конвойного надзирателя в лагере, находившемся в Республике Коми. Этот опыт станет основой книги «Зона». Но уже через 10 месяцев при содействии отца Довлатов был переведен под Ленинград, где условия службы были совсем иные: «Подразделение маленькое (25 чел.), чистенькое. Командиры вежливые и приветливые, солдаты послушные и задумчивые. <…> Служба здесь совершенно безопасная, побегов нет». После службы Довлатов вернулся в Ленинградский университет, уже на журфак, но так и не окончил его, в общей сложности проведя в ЛГУ (включая перерыв на армию) девять лет.

2. О печальных зверях и любви

«Медведи грустные бывают. И вообще, звери гораздо печальнее людей. Взять, скажем, верблюда, особенно в период, когда он линяет. Как он величественно грустен!! А обратили внимание, как много скорби в глазах у собаки из породы такс? Что же касается лошадей, они все до единой поразительно печальны.

Из письма Тамаре Уржумовой. Ленинград — Новосибирск. 12 июля 1963 года

<…>

А теперь серьезно. Вы категорически просите не писать Вам больше и не звонить. Я не буду делать ни того, ни другого. Но происходит какая-то чертовщина. Я все время думаю о Вас. И вспоминаю каждую мелочь, с Вами связанную. Я писал, что полюбил Вас. Мне бы очень не хотелось употреблять этого слова, но со мной действительно ничего подобного давно уже не было. Просто не знаю, что и делать. Я очень не хочу Вас терять. Если б Вы только знали, как Вы мне нужны. Не пропадайте, Тамара. Может быть, именно этот грустный медведь Вам на роду написан. А потом, грустный медведь иногда бывает очень веселым».

Тамара Уржумова. Кадр из фильма «Проводы белых ночей». Режиссер Юлиан Панич. 1969 год

Тамара Уржумова. Кадр из фильма «Проводы белых ночей». Режиссер Юлиан Панич. 1969 год

Сергей Довлатов и Ася Пекуровская на Университетской набережной

Сергей Довлатов и Ася Пекуровская на Университетской набережной

Актриса ленинградского ТЮЗа Тамара Уржумова — одно из юношеских увлечений Сергея Довлатова. Короткая переписка с ней относится к лету 1963 года, когда Уржумова уехала на гастроли в Новосибирск. Довлатов не столько объясняется в любви, сколько исповедуется и просвещает: одно из писем, к примеру, содержит «список из 30–40 книжек, которые <...> следует прочесть».

К этому времени писатель уже успел жениться. Брак с факультетской красавицей Асей Пекуровской продлился совсем недолго, однако воспоминания об этих отношениях на протяжении многих лет преследуют Довлатова — и в прозе («Чемодан», «Филиал»), и в жизни:

«…Всю жизнь мне, действительно, естественно жилось лишь в атмосфере неудачи…

Все это может быть связано у меня с какими-то детскими душевными травмами — Ася плюс мечты о героизме при полном расхождении с возможностями по этой части и так далее».

3. О голосе извне

«Что касается автодеклараций по поводу моих рассказов, то запомни раз и навсегда: литература цели не имеет. Вернее, к ней применима любая цель, укладывающаяся в рамки человеческих надобностей (врач, учитель, конферансье и т. д.). Для меня литература — выражение порядочности, совести, свободы и душевной боли. Я не знаю, зачем я пишу. Уж если так стоит вопрос, то ради денег. И я не уверен, что мои рассказы зарождаются именно во мне. Я их не создавал, я только записывал, мучительно подбирая слова, которые бы кое-как отвечали тому, что я слышу, как голос извне. Ты знаешь, что я не отличаюсь большим самомнением. А сейчас пишу тебе совершенно искренне: все, что говорят о моих рассказах, как бы они ни были несовершенны, для меня откровение. И я не уверен, что над ними довлеет моя личная воля… Разница же, соотношение между ценностью и истиной такое же, как между несдерживаемыми воплями на ложе любви и первым криком ребенка…»

Из письма Людмиле Штерн. Комарово — Ленинград. Май 1968 года

Сергей Довлатов в редакции газеты «За кадры верфям». 1966 год

Сергей Довлатов в редакции газеты «За кадры верфям». 1966 год

Позднее Иосиф Бродский напишет: «…он [Довлатов] исчез с улицы, потому что загремел в армию. Вернулся он оттуда, как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде». Этот «свиток» — ранние редакции рассказов, из которых потом сложится «Зона». Однако сразу после возвращения началась полоса литературных неудач, описанная в «Невидимой книге». Рассказы никто не хотел печатать: Довлатов утверждал, что получил более сотни отрицательных рецензий из журналов. Тем не менее он уже ощущает себя писателем и пытается обозначить творческие принципы. Мотив откровения (вдохновения), голоса извне, который диктует автору текст, станет важным для «Зоны» (в отдельных публикациях третья часть романа так и называлась — «Голос»).

4. От длинного или бородатого

«Туча пронеслась. Я пил еще сутки в Ленинграде. Затем сутки в Луге и четверо — во Пскове. Наконец добрался к Святым местам. Работаю, сочиняю. Даже курить бросил. Жду Вас, как мы уславливались. Попросите Чирскова или (еще лучше) Герасимова Вас отправить. Напоминаю свои координаты: дер. Березино (около новой турбазы), спросить длинного из Ленинграда. Или бородатого. Или который с дочкой. Или просто — Серегу.

Из письма Эре Коробовой. Пушкинские Горы — Ленинград. 27 июля 1976 года

Жду Вас, милая. Не захотите работать — приезжайте хоть на два-три дня».

Экскурсия Сергея Довлатова. Михайловский парк. 1975 год

Экскурсия Сергея Довлатова. Михайловский парк. 1975 год

Работа экскурсоводом в пушкинском музее-заповеднике стала попыткой бегства от литературных неудач, которые преследовали писателя сначала в Ленинграде, а в 1972–1975 годах и в Таллине. Там Довлатов работал в разных газетах, но так и не смог опубликовать долгожданную книгу.

Два лета в Пушкинских Горах (1976 и 1977 годы) позднее станут бытовой основой повести «Заповедник». В книге отзывов музея сохранились благодарности посетителей, которые иногда путают инициалы и фамилию экскурсовода: «Мы очень благодарим Блуглатова Сергея Михайловича за хорошую и чуткую экскурсию. Гр. Ленинграда. 8/VI. 76». В одном американском инскрипте Довлатов назовет эти края «лучшим местом на земле».

5. Об американских планах

«Лена, об Америке я знаю все, что можно знать, не побывав там. Планы, конечно, неопределенные. Мы по-разному смотрим на вещи. Ты — реально. Мы — эмоционально. Ты рассуждаешь по-деловому. Нам же — лишь бы соединиться. До того мы соскучились. До того не верили в это.

Из письма Елене Довлатовой. Вена — Нью-Йорк. 16 октября 1978 года

Я знаю, что литературой не прокормишься. Об аспирантуре думаю. Но отсюда трудно думать. Приеду — разберусь. Самая общая перспектива такова. Идеально было бы найти работу, близкую к литературе или журналистике. <…> Можно что-то преподавать. Можно работать корректором. Не знаю… Аспирантура тоже вариант. Но я же все еще не знаю языка. Хоть и занимаюсь. Но это, повторяю, вариант. Думаю я и о таком пути. Заниматься год неквалифицированной работой. Физической, например. Чтобы совершенствоваться в языке. Параллельно издавать старые и новые вещи, искать дорогу в амер. периодику. <…>

Соединимся и начнем жить. Я пытаюсь действовать не спеша, разобраться. Впереди — какая-то довольно серьезная жизнь.

Сергей Довлатов на 14-й улице Манхэттена

Сергей Довлатов на 14-й улице Манхэттена

Летом 1978 года Довлатов вместе с матерью эмигрировал из СССР: жена Елена с дочерью Катей уехали раньше. Первые полгода после отъезда писатель провел в Вене, а в феврале 1979-го воссоединился с семьей в Нью-Йорке. «Думаю, что Нью-Йорк — мой последний, решающий, окончательный город. Отсюда можно бежать только на Луну…» — напишет он в «Ремесле».

«Планов громадье», как это часто бывало у Довлатова, не сбылось. Об аспирантуре уже не было речи, физической работой заниматься тоже не пришлось — разве что походить на курсы ювелиров. Даже с «совершенствованием в языке» все оказалось не так просто: Довлатов так и не выучил английский и изъяснялся на нем с трудом. В 1990 году в интервью журналу «Слово» он скажет: «Я понял, что никогда не буду писать об Америке, никогда не перейду на английский язык». Зато удалось главное: состояться в качестве писателя и найти работу. Сначала любимую, в газете «Новый американец», где Довлатов был главным редактором (февраль 1980-го — март 1982-го), а потом нелюбимую, журналистом на радио «Свобода», где в качестве внештатного сотрудника он работал в 1980–1990 годах.

В Нью-Йорке семья Довлатовых сменила три квартиры: в последние годы писатель с матерью, женой, дочерью Катей и сыном Колей, родившимся уже в Америке, жили в двухкомнатной квартире, в округе Форрест-Хиллс, описанном в «Иностранке», «Записных книжках» и публицистике. В 2014 году рядом с последним домом Довлатова появилась улица, названная в его честь.

6. О комплексах, мечтах и реальности

«Разреши сделать тебе чудовищное признание. Больше всего на свете я хочу быть знаменитым и получать много денег. В общем, я совершенно не изменился. Такой же беспомощный, замученный комплексами человек, умудрившийся к 37 годам ничем не обзавестись. А кое-что и потерять. Здесь у меня даже собутыльников нет».

Из письма Людмиле Штерн. Вена — Бостон. 24 октября 1978 года

Слева направо: Юз Алешковский, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, Александр Соколов, Карл Проффер в Мичиганском университете. Анн-Арбор

Слева направо: Юз Алешковский, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, Александр Соколов, Карл Проффер в Мичиганском университете. Анн-Арбор

Мечты осуществились лишь отчасти. В Америке Довлатов издал двенадцать книг по-русски, печатался в журнале New Yorker (из русских писателей это удалось только ему и Набокову). Многие его книги при жизни были переведены на английский, выходили в Швеции, Финляндии, Дании. Однако сам Довлатов не придавал этим успехам большого значения:

«В Америке успех и слава — не одно и то же. Успех и деньги — не синонимы.

Мой, скажем, вид успеха называется critically acclaimed — „отмеченный критиками“. К деньгам это серьезного отношения не имеет. К славе — тем более».

В России настоящая слава пришла к Довлатову незадолго до смерти. Его приятельница, фотограф Нина Аловерт вспоминала:

«Когда я видела Сережу последний раз, я только что опять прилетела из России. Я говорила ему, что его любят в Питере, что едва ли не в каждом доме, где я бывала, его цитируют наизусть.

„Я знаю, что я популярен, — сказал Довлатов. — Поздно“».

7. О «Новом американце» и переутомлении

«Годовщина наша в „Соколе“ прошла бурно, многолюдно, с корреспондентами, телевидением и пр. В Daily News появились наши огромные фотографии. Говорят, это все полезно. Я пока что умираю от переутомления».

Из письма Игорю Ефимову. 21 февраля 1981 года

В редакции «Нового американца». 1980 год

В редакции «Нового американца». 1980 год

Первый номер «Нового американца», любимого детища Довлатова, вышел 8 февраля 1980 года. Газета стала рупором эмиграции третьей волны. Довлатов был главным редактором, писал колонки в каждый номер, публиковал свои старые тексты и многочисленные новые материалы. Вскоре после описанной в письме годовщины Довлатов вместе с некоторыми коллегами уходит из «Нового американца» и основывает газету «Новый свет». Причины этого разрыва Довлатов объяснял по-разному: советская ментальность, неумение вести дела, предательство близких друзей и сотрудников. «Невидимая газета» оканчивается символическим пожаром в редакции:

«Я постоял еще минуту и снова оказался в толпе. Она поглотила меня без всякого любопытства. Воздух был сыроватым и теплым. Из-под асфальта доносился грохот сабвея. Боковые улицы казались неожиданно пустынными. В тупике неловко разворачивался грузовик. Я двинулся вперед, разглядывая тех, кому шел навстречу».

8. О перестройке, четырех работах и новых планах

«…Умоляю тебя, попытайся вообразить наши обстоятельства. Ежедневно раздается от трех до десяти телефонных звонков, едут уже не друзья друзей, и даже не приятели приятелей, а малознакомые малознакомых… Как только я завязываю с пьянством, начинается тягостный труд, и это, конечно, не делает нам чести, но иначе мы протянем ноги. <…>

Из письма Андрею Арьеву. Нью-Йорк — Петербург. 12 апреля 1990 года

<…> Но друзей у меня не так много, раздражительность увеличивается с каждым запоем, а главное, я все же на четырех работах: литература, радио, семья и алкоголизм. Не говоря о том, о чем ты сейчас подумал.

<…> У меня вышла книжка („Наши“) в Германии, а в мае выходит „Чемодан“ по-английски. Юнна [Мориц] пишет, что две книжки будут в Москве — одна в „Моск. рабочем“, а другая в каком-то „ПИКе“.

После „Чемодана“ я пишу нечто про еду, сочинил уже три главы. „Чемодан“ — это одежда, дальше будет еда, а потом возьмусь за женщин, чтобы, таким образом, охватить весь круг бездуховности».

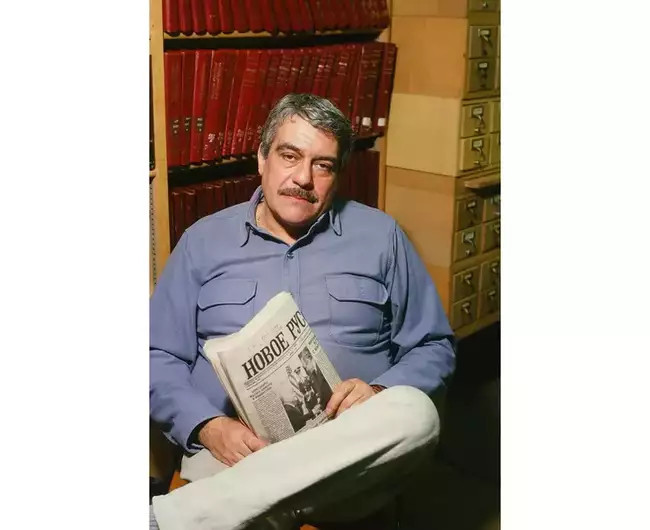

Сергей Довлатов. Нью-Йорк. 1989 год

Сергей Довлатов. Нью-Йорк. 1989 год

После перестройки эмигрантских писателей стали печатать на родине. Этот поток «возвращенной» литературы разорил эмигрантские журналы и издательства, но поднял советские тиражи до невиданных высот. 2 700 000 экземпляров ежемесячного «Нового мира» (главным образом за счет публикаций текстов Александра Солженицына) и 300 000 — сборника с «Затоваренной бочкотарой» Василия Аксенова и «Школой для дураков» Саши Соколова сегодня не только невозможны, но и невообразимы. Довлатов не дождался этого успеха. «Заповедник» вышел через несколько недель после смерти писателя тиражом 150 000 экземпляров. Довлатов собирался побывать на родине, но так и не успел: 24 августа 1990 года он умер от сердечной недостаточности. Из трех глав «про еду», упомянутых в письме, до нас дошли только две главы: третья, возможно, до сих пор лежит в неразобранном архиве писателя.