Гоген писал один, на далёком острове, и его живопись опровергает живопись салонную – а иначе зачем бы он стал уезжать, если бы собирался писать как салонный парижанин? Зачем в одиночестве, в горах, создавать глянцевый, паркетный мирок? Вообразите Робинзона Крузо, который ходит по острову в напудренном парике. Франсиско Гойя уехал в горы, чтобы в Casa del Sordo (Дом глухого) выкрикнуть во всю силу лёгких то, что не мог произнести и шёпотом в Мадриде, – он написал размашистые чёрные картины, отменяющие конфетти столичного быта. Но представьте художника, который скрылся в горах, чтобы писать ещё более глянцево, нежели в столице. Ещё резче поставим вопрос: можно ли стать салонным художником в знак протеста против авангарда? Если все вокруг плюют на пол, искажают форму, плещут краску из стакана, то одиночка, продолжающий академические штудии, – он что же, получается своего рода бунтарём? Ах да, ведь обыватель в ХХ веке уже не тот, теперь обыватель любит сюрреализм и букету сирени предпочитает инсталляции. Стало быть, бунт против вкуса обывателей сегодня может быть академически-гламурным?

Некогда Пикассо объяснил, зачем он рисует парадоксально и искажает формы: «Я их (буржуа. – М.К.) пугаю». Но в современном мире, где буржуев таким образом пугают уже сто лет подряд и буржуазия к таким фортелям привыкла, очевидно, напугать буржуа уже можно лишь античными пропорциями.

«Бальтюс - это художник, о котором ровным счетом ничего не известно. Смотрите картины» - Бальтюс о себе

Не напугать, конечно, но, скажем осторожно, озадачить. Рынок искусств, управляемый буржуа, принял и аккумулировал неправильности. Стало быть, для того, чтобы выделиться из обычного ряда, требовалось нечто неожиданное. В то время, когда искусство куда-то понеслось сломя голову, нашёлся хладнокровный господин, мастер своего дела, который придержал лошадей. Бальтюс был человеком уравновешенным, отнюдь не экстатической натурой; остроумный, крайне расчётливый, он работал для удовольствия, но, разумеется, отлично понимал, какую стратегию поведения выстраивает. Образ художника ткётся из многих деталей, в частности из манеры обращаться с краской и холстом. Он с детства научился работать медленно – как средневековый мастер (а совсем не артист ХХ века).

С племянницей Фредерикой Нисон

С племянницей Фредерикой Нисон

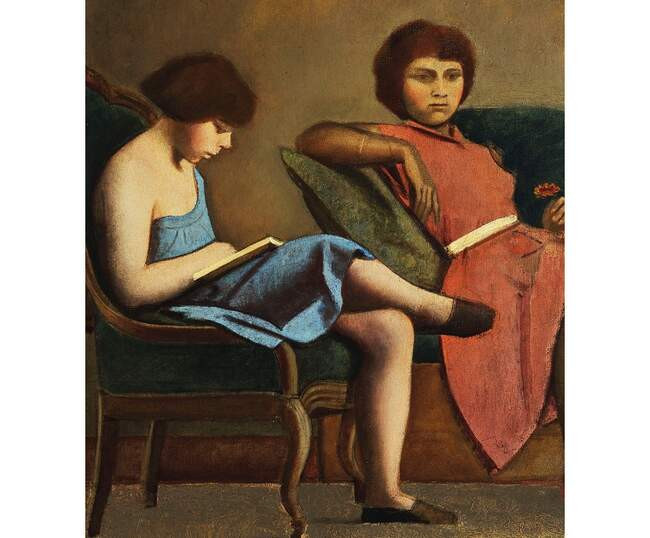

Бальтюс работал неторопливо – и это в тот век, когда художников терзали страсти, а они, отвечая вызову времени, рвали холсты, швыряли краску на картины, лили краску из банок, размалёвывали стены общежитий, двери общественных туалетов – и проделывали все эти манипуляции рывком, впопыхах. Он же, словно цеховой мастер, вообще никуда не спешил. Ценил обдуманные лессировки, то есть тонкий, прозрачный слой краски, нанесённый на основной цвет на лаке, а вот пастозную живопись, резкий мазок, всё то, что стало паролем современной ему живописи, – не выносил. Бальтюс оставил после себя сотни однообразных холстов –писал он фактически всего три мотива: обнажённых девочек (именно не зрелых женщин, а подростков), горы Швейцарии, портреты богачей и знаменитостей, – и это всё. Он писал аккуратно, заглаживая кистью шероховатости краски, избегая неуравновешенной композиции. Рассказывают, что Пикассо (сам Пикассо!) завидовал волшебному свету его картин – и впрямь, от частых лессировок и уплотнения цвета возникал особый, равномерный свет, как бывает на итальянских картинах ХV века, например у Чимы де Канельяно. Сам Бальтюс ассоциировал себя (любил об этом порассуждать) с флорентийскими мастерами, но сходства с целомудренным Боттичелли нет; скорее лукавые венецианцы или равнодушная Сиена. Бальтюс стремился к сходству с итальянцами – он много лет прожил в Риме, возглавляя французскую академию при вилле Медичи. Италия стала одной из его родин: он француз, поляк, еврей, швейцарец; он авантюрист, выдающий себя за графа, но не имеющий даже твёрдых сведений об отце; беглец из Европы, трагедий которой не разделил.

Странным образом жизнь богатого баловня, швейцарского художника, уединившегося в горах кантона Во, миновавшего вообще все течения и стили и страсти ХХ века, стали считать одним из пиков достижений культуры века. В этом сказалось не столько лицемерие культуры, сколько растерянность культуртрегеров: не зная, какой ярлык приклеить, приклеили «экзистенциализм», а экзистенциализм – это стало в 60-е очень модно.

Жизнь художника Бальтазара Клоссовского, принявшего псевдоним Бальтюс, – скандального живописца, красавца, напоминающего манерой поведения прагматичных обольстителей из «Человеческой комедии», – прошла на фоне трагедий века. Бальтазар Клоссовский рисовал исключительно красивые картины – в том представлении о прекрасном, которое разделяет подавляющее большинство жителей нашей планеты: на его холстах всё аккуратно, это лаковая живопись в пастельных мягких тонах, формы обтекаемые, линии струятся и извиваются, а предмет изображения волнует чувственную сторону сознания.

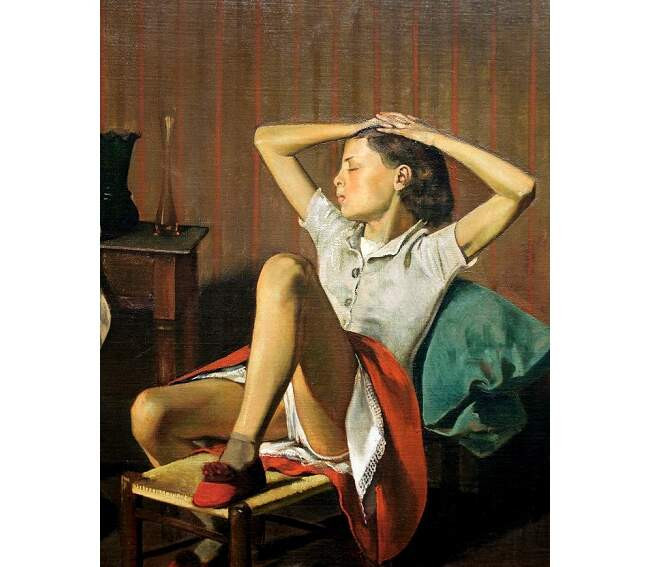

"Спящая Тереса". 1938 год

"Спящая Тереса". 1938 год

Вообще говоря, обнажённых девушек рисовали все – надо исхитриться, чтобы изображение запомнилось, выделилось из миллиона других изображений. Лапидарностью форм и скупостью эмоций запоминаются картины Модильяни, но Бальтюс рисует таких чувственных девушек, каких нарисовал бы любой порнограф XVIII века. Собственно, художник постоянно балансирует на грани порнографии, подобно Сальвадору Дали или Ренуару. Однако рисование «ню» и сладость в передаче форм отнюдь не означают слабости – Бальтюс это знал отлично. Говоря о приторно-сладком живописце Ренуаре, следует учесть то, что само имя «Ренуар» для любого, знакомого с французской средневековой литературой, отрицает жеманство. Ренуар – имя одного из главных героев французского эпоса, соратника Гильома Оранжского, победителя сарацин, легендарного великана с палицей. Вообразите, что салонного автора розовых «ню» зовут не Сомов, а Святогор или Муромец, – вы по-другому взглянете на его кокоток. И, к слову будь сказано, художник Огюст Ренуар, превозмогавший недуг, привязывавший карандаши к артритным парализованным пальцам, когда уже не мог карандаши держать, вполне оправдывает своё имя.

Живопись Бальтюса столь откровенно салонна, что невольно начинаешь подозревать, что это специальный приём – только очень смелый художник может столь откровенно производить салонную продукцию. Как? – спрашивает зритель, глядя на холсты Бальтюса, – вот это и есть искусство художника, которого считают одним из гениев минувшего века, того, где были Освенцим и ГУЛАГ? Солженицын, Сартр, Оруэлл – понятно, а этот красавец что сделал? Холодной рукой вырисовывал обтекаемые формы модели, словно выпиливал лобзиком. Другие художники писали пожары, становились коммунистами или фашистами, стрелялись, умирали от голода. Зачем обществу Европы глянцевый отшельник?

Картины Бальтюса воплощают представление буржуа о прекрасном – то подлинное представление, которое у буржуа остаётся неистребимым, какими бы кубизмами его, бедолагу, ни пичкали, какими бы инсталляциями его ни обучали, как бы он ни был привержен моде на «беспредметное» и «концептуальное». Внутри буржуа остаётся тем же ловкачом, каким он был в те годы, когда хладнокровный Растиньяк или Максим де Трай выжимали из аристократии капиталы. Буржуазный новатор лишь кажется брутальным – он хочет того же комфорта, что у герцога.

"Тереса". 1938 год

"Тереса". 1938 год

Картины Бальтюса прилизаны, но одновременно пикантны и порочны; пропорции тел не нарушены, но вместо непонятных искажений кубизма в них присутствует некий нравственный кубизм. Чувства и страсти смещены в такую гротескную плоскость, что кажутся карикатурой на мораль, а сама поверхность живописи утверждает, что традиция сугубо хранится. Но ведь традиция для буржуа – это есть оболочка морали! А тут такое противоречие. Не это ли вековая мечта буржуа – чтобы всё было незыблемо, а при этом удовольствия были на грани запретного? Недаром холстами Бальтюса стали иллюстрировать «Лолиту»: на его картинах голые несовершеннолетние девушки и вместе с тем какая чистота форм! Традиционализм, но такой пикантный, что не у всякого новатора отыщешь.

Отвергнуть моду – смело; но ведь есть такая вещь, как непреходящая мода; салон, который актуален всегда. Надо различать «салон» как предприятие современного нам рынка – и вечный онтологический салон. Когда произносим слово «салон», мы подразумеваем спектакль столичных масок, яркие персонажи выходят на сцену, чтобы превратиться в кукол; так происходит раз за разом много веков подряд. Формальная «оригинальность» стала общим местом, удивить абстракцией, отказом от живописи и т.п. уже никого нельзя. Когда отрицание чего-либо делается повсеместным, то наиболее эффектный способ оригинально заявить о себе – вернуться к традиционной манере.

Он не хочет изменений! Он не будет играть на вашей сцене, где составляют манифесты свержения авторитетов, – нет, он копирует Пьеро делла Франческа. Оригинальность Бальтюса состоит в том, что этот художник вопиюще традиционен – в условиях моды на авангард это воспринимается как поза. Художественный мир предполагает, что у Бальтюса имеется какое-то специальное знание, которое «разрешает» ему просто аккуратно рисовать, вместо того, чтобы эпатировать публику. Говорят о «магическом реализме» (теперь сравнивают с Феллини), о застылых, словно во сне, жестах персонажей (тут уместно вспомнить Бергмана), об экзистенциализме (будто бы он был знаком с текстами). Считается, что имеется какая-то выданная авангардным начальством справка: мол, этому парню разрешено рисовать почти реалистически, а всё-таки будем считать его новатором. Жизнь Бальтюса прошла внутри нехитрого софизма, сформулированного культурой ХХ века, – возможно, против желания самой культуры. Общепринято выражение: «Надо сначала научиться рисовать академически, а когда поймёшь азы гармонии, тогда можно от гармонии отказаться, разрешить себе вольности авангардного толка». Если это правило верно, то тогда верно и обратное правило: усвоив логику авангарда, позволительно от авангардности отказаться и заняться опять традиционной живописью – и, тем не менее, остаться новатором. Если условием состоятельности поступка является отрицание имеющегося опыта, то таковым опытом может выступить что угодно. Этим, якобы моральным, отрицанием внешней ханжеской морали двадцатый век и славен. Бальтюс, отрицая опыт современного ему авангарда, оставался внутри апофатической логики современников. Ему была знакома манера Пикассо или Брака, и, дожив до старых лет (он умер в 92 года), он увидел, как производят инсталляции и концептуальные объекты, но рациональное сознание не позволило участвовать в общем хоре. Оставался нейтральным к новациям, как Швейцария к политическим конфликтам.

Швейцария, выбранная им как место жительства, стала символом неуязвимого для моды самосознания. Сохранять спокойствие перед лицом сменяющих друг друга школ, манер, группировок («Сегодня прозвучит самое последнее слово!», «В этом сезоне носят только это») художнику двадцатого века непросто. Обладать характером Сезанна или Гогена, сознательно отгородившихся от столичной чехарды, дано не каждому. Для Бальтюса кантон Во стал, в силу политического нейтралитета Швейцарии, значимого в время долгой европейской войны, тем же, чем для Гогена был мир Полинезии: крепостью, спрятавшей от раздражавшего внешнего мира. Он бежал не от самой войны, но от трескучих политических деклараций, которых на дух не переносил, ни правых, ни левых. Конечно, по складу характера и привычкам Бальтазар Клоссовский был типичным буржуа, причём буржуа-нуворишем, с тягой к роскоши, с потребностью в комфорте, –комфорт для него ассоциировался со свободой. Свободным он не был рождён и швейцарцем стал не вдруг.

Последний портрет Тересы

Последний портрет Тересы

Бальтюс не был, разумеется, ни графом, ни французским дворянином, никаких фамильных гербов у его рода не было, а художник впоследствии импровизировал на эту тему многажды, отличить иронию и подлинное желание выдумать родословную – трудно. Бальтазар Клоссовский был польским евреем из области Бреслау, его мать – та самая женщина, что увлекла влюбчивого поэта Рильке, – происходит из семьи синагогальных иудеев. Отец был поляком, вероятно, также с иудейскими корнями, – местечко, в котором родились братья Бальтазар и Пьер, входило в черту оседлости, было в составе Пруссии – географически это мало что сулит тщеславному юноше. Ни Франция, ни Италия, ни Швейцария (художник последовательно жил в этих странах) не были его родиной. В том, что он стал переселенцем, Бальтазар Клоссовский обязан разводу родителей и пылкому нраву матери – судя по всему, женщины незаурядной. В дальнейшем ремеслу изгнанника Бальтюса обучил сам Райнер Мария Рильке, ставший спутником семьи. Баладина (так друзья называли мать) с двумя мальчишками следовала за поэтом, который до романа с Баладиной, пребывал в страстном союзе с роковой красавицей Лу Саломе, общей возлюбленной сразу нескольких поэтов. Помимо прочего, Райнер Мария Рильке был ещё и женат, к тому же участвовал в нескольких, вполне платонических, но душераздирающих, мелодрамах (переписка с Цветаевой, например). Все эти альковные подробности были бы не важны, если бы они не формировали детское сознание, а художник Бальтюс с младенчества пребывал не просто на культурной сцене, но, так сказать, находился в грим-уборной культуры ХХ века. Он видел сцену с другой стороны, то есть смотрел не на декорации, а на то, как герой-любовник меняет носки и как плачет обманутая им инженю. То, что для многих красивая легенда культуры ХХ века: поэтические школы, дебаты и т.п., для Бальтюса обернулось переездами из гостиницы в гостиницу, жизнью в случайных домах. Так возникла и Швейцария: Рильке снял дом в Швейцарии, куда сам поэт приезжал лишь время от времени, участвуя параллельно в трёх разных мелодрамах. Мы помним по картинам «розового периода» Пикассо эту бивачную жизнь предвоенных беженцев-акробатов-арлекинов, Пикассо очень нежно изобразил поэтических перекати-поле – они ведь все поэты и ранимые существа, даром что одеты в шутовские колпаки. Бальтазар Клоссовский и его брат Пьер и были именно такими арлекинами все годы своей юности. Можно сказать, что сюжет европейской культуры ХХ века стал их судьбой буквально; семья участвовала в этой европейской мистерии странствующих комедиантов – Манна, Ремарка, Пикассо, Рильке, Чаплина, Модильяни.

В этом отношении художник Бальтюс – воспитанник (трудно удержаться, чтобы не употребить слово «пасынок») поэта Рильке. Райнер Мария Рильке был ветреным человеком, но исключительно страстным, склонным к мистике; к тому же постоянное ожидание смерти (поэт угасал от лейкемии) наложило специальную меланхолическую тень на его мелодраматическое творчество. Влияние его личности было настолько велико, что картины Бальтюса можно считывать с точки зрения поэтики Рильке – застылые формы, рифмы в пастельных тонах, туманные ландшафты, вечерний свет. Бальтазар стал художником, а Пьер – писателем, и оба пережили влияние спутника матери – тогдашнего кумира культурной Европы; без Рильке ни этого художника, ни этого писателя никогда бы не было.

«Если бы я возопил, кто вопль мой услышит в ангельских хорах?» – пишет Рильке в Дуинских элегиях, и разве эта фраза не описывает всё творчество художника Бальтюса, причём в психологических подробностях? Кричать для современников Бальтюс не собирался – он писал для ангелов; и ангелов же –искусительных, противоречивых, странных – он всю жизнь и изображал. Его Лолиты, нимфетки, обнажённые двенадцатилетние девочки с подробно выписанными гениталиями – это не стариковская похоть; это так художник представлял себе ангелов. Приглядитесь – иные из них словно приготовились для полёта. Один из холстов с обнажённой девочкой изображает ту в позе ангела из Благовещения Чимы де Канельяно – такие совпадения случайными не бывают, особенно в творчестве искушённого человека. Бальтюс всю жизнь рисовал ангельский чин, просто он поверил утверждению воспитателя Рильке, что «всякий ангел – ужасен»; вот для художника этим «ужасным ангелом» стала европейская девочка-подросток, соблазн и восхищение одновременно. Бальтюс, всю молодость прилежно копировавший итальянское Кватроченто, не мог не учитывать опыт рисования ангелов ренессансными мастерами – просто он переселил ангелов в мир европейской гостиницы эпохи мировой войны.

То, что ангелы не имеют быта, – согласитесь, закономерно для ангелов. Быт и у эмигранта, рисующего ангельский чин, чистое визионерство, имеет место в случайном пристанище, на пути в никуда. И это тоже урок Рильке, выбравшего за идеал духовную Россию, которую поэт совершенно себе не представлял (был два раза и ничего не увидел).

Рильке родиной считал Россию и Богемию, рождён был в Праге, говорил по-немецки, а жил во Франции и Швейцарии, и всё в жизни этого человека было относительно – кроме визионерства. Этому Бальтазар и научился. Именно то, что нигде не живущий Рильке выбрал финальным пристанищем дистиллированную Швейцарию, где нет выраженной культуры и воспоминаний, и стало уроком для живописца Бальтюса.

Этюд к "Трём сёстрам". 1954 год

Этюд к "Трём сёстрам". 1954 год

Живопись – это такая субстанция, которая не может существовать вне среды – предметной, бытовой, самой банально-житейской. Нам важно, в каких рубашках ходил Пикассо, на каком стуле сидел Гойя, в каком доме жил Брейгель, – это не сопутствующая подробность, это существо живописи, из этих (тактильных даже) ощущений и слагается плоть искусства. Гоген говорил, что стук его сабо по каменистой почве Бретани напоминает ему ярко-красный цвет, которого он хочет достичь в картине, – это высказывание лишь по видимости непонятно, на самом деле оно кристально ясно: грубая природа деревянных сабо столь же откровенна, как локальный кричащий цвет. Это не пастельный цвет, который передаётся шуршанием драпировок. Среда Гогена (бретонская и полинезийская) или среда Ван Гога (он сменил несколько стран и городов, но всегда переживал среду страстно, влюбляясь в предметы) – крайне вязкая субстанция. Мы знаем каждый предмет Ван Гога, его стул, стол, кровать, башмаки; мы знаем его улицу и его город. Бальтюс – художник комнаты, которая может быть где угодно. Это даже не комната его собственного дома, здесь нет им любимых и выглаженных его рукой предметов, нет книги отца, чашки матери, стула деда –это просто номер пятизвёздочного буржуазного отеля, уставленный пошловатой ампирной мебелью с гнутыми ножками. Здесь никто не живёт, а если ночует, то случайно. Дети играют – а художник часто изображает играющих детей, причём рисует девочку и мальчика, но никогда не двух мальчиков, он как будто прячется от биографии, – в чужой комнате, где пол чисто подметён, на полу нет игрушек, нигде нет их детских вещей; дети – в доме чужих взрослых, в гостиничном номере, где холодно и не особенно уютно. Часто художник изображает детей, залезших под стол, причём это не весёлая игра в прятки, но какое-то подсознательное (прежде всего для самого художника) желание – найти укромное место в чуждом пространстве. Этой Швейцарией для детей становится пространство под столом. Попробуйте сказать, какой предмет характерен для искусства Бальтюса, какой предмет быта ассоциируется с его образом или созданным им героем. Такого предмета не существует. Гоген – тот вообще дошёл до того, что сам создавал свои предметы, отвоёвывая своё собственное пространство у небытия и не-истории, – он лепил из глины чашки, из которых пил, он вырезал из твёрдого дерева стулья, наличники окон, тимпаны дверей, трости; Сезанн описал нам столько своих любимых бутылок и корзин, что можно создать музей быта Сезанна. Ни трубка, ни куртка, ни стул Бальтюса нам неизвестны.

У Рильке есть принципиальное для поэта высказывание – о «превращении в предмет душевного состояния человека» (то есть не переживание существующей среды, не наделение растущего дерева или отцовской книги свойствами души, но создание нового предмета из пока что неявного движения души). Для самого Рильке этими предметами были стихи, часто посвящённые сновидениям, видениям или невообразимым рациональным умом ситуациям (книга «Часослов» написана как рассказ православного священника, коим Рильке, разумеется, не был и православным не был тоже, да и Россию знал как турист – лубочную); для Бальтюса такими предметами, появившимися из сновидений, стали картины. Изображают эти картины другие сновидения, и чаще всего это сны об ангелах в гостиничных номерах.

Перед зрителем тот тип странствующего комедианта, который, путешествуя, не оставляет следов и вечно живёт в чужом доме, – и сны ему снятся (даже если это эротические сны) не конкретные, а как странная сцена в случайном отеле. И хотя дома, приобретённые Бальтюсом, были огромны и роскошны – он покупал виллы в Швейцарии на берегу озера и в горах, это дворцы, – они так и оставались необжитыми. Даже позднее увлечение Бальтюса японской культурой (опять что-то очень далёкое и дистиллированное, не аффектированное, стильное), его поздний брак с японкой Сетсуко – это о том же: о вечном путешествии. Польский еврей, считающий себя французом, живёт в Швейцарии с японкой – и ничего не хочет знать о войне в соседней стране; он – свободный, мистический, при этом, несмотря на всю свою мистику, исключительно хладнокровный человек.

Гостиничное сознание – это не что иное, как ответ на ангажемент Европы, но то (обязательное, как считал экзистенциалист Сартр) ангажирование творца историей, которое происходит в мире неизбежно. Чтобы стать европейским художником, ты должен быть ангажирован веком – ты не можешь отказаться от участия в общей битве; а Бальтюс прошёл мимо и постарался не запачкаться даже о быт. «Я не знаю, сколько впереди ещё будет войн, – говорит Хемингуэй, – но я подписал договор на всё». Он же приводит цитату из Джона Донна: «Не спрашивай, по ком звонит колокол, – он звонит по тебе». Для художника Бальтюса всё это было нонсенсом.

С женой японкой Сетсуко. 1998 год

С женой японкой Сетсуко. 1998 год

И в этом своём гостиничном понимании европейской культуры Бальтюс был совсем не одинок. Вспомните Набокова, буквально прожившего жизнь в отеле Монтрё (к слову будь сказано, Набоков не переносил пафос Хемингуэя), вспомните Лоренса Даррелла, исчезнувшего с европейской сцены – растворившегося в средиземноморском жарком климате; вспомните эскаписта Генри Миллера, который и вообразить себе не мог, что разделит с какой-либо из сторон страсть борьбы.

В годы войны Бальтюс пишет всё те же «ню», изысканные и болезненные одновременно, – как стихи Рильке, как эротические сны запертого в гостиничном номере человека. Впрочем, одна из картин – «Горный перевал» – всё же имеет отношение к происходящему в истории. Перед нами подробно написанный горный кряж, который непреодолим. Горный кряж прекрасен, но он тёмен и страшен, и что скрывается за ним – нам неизвестно. Однако тропинка упрямо взбирается вверх по горе. Пожалуй, это единственное высказывание Бальтюса, которое можно трактовать как рассказ о времени, от которого художник убежал. Бальтюс много рисовал из окна – швейцарские ландшафты с горами на заднем плане, с бесконечными пастбищами, эта неторопливая и величественная природа так же завораживала его, как обнажённые тела девочек. Мы вольны считать его картины с изображением швейцарских гористых ландшафтов призывом к свободе – вероятно, директора музеев так и делали, помещая эти тихие картины в экспозиции наряду с Гроссом, Диком или Пикассо, рассказавшими о страшной европейской бойне.

Вполне возможно прочесть творчество Бальтюса как квинтэссенцию европейской культуры – и во многом это будет справедливо. Такая линия развития в европейской культуре тоже есть: имеется сон Рильке, «розовый период» Пикассо, средиземноморский Лоренс Даррелл, Набоков в гостинице. В этой позиции эскаписта присутствует, разумеется, определённый стоицизм и упорство: пусть коммунисты и фашисты перегрызут друг другу глотки, суть искусства (по Бальтюсу и Рильке) от этого не изменится. Но в ещё большей степени здесь есть этакий дендизм, цинизм, ведущий свою родословную от Уайльда; именно цинизм – необходимая черта для модного художника ХХ века. Наглость Поллока, льющего краску из банки; стратегия Уорхола, тиражирующего фотографии; цинизм Джеффа Кунса, делающего позолоченные скульптуры собственных половых актов, – эти артистические жесты вполне соответствуют эстетической позиции Бальтюса. Подозрение, будто традиционный художник Бальтюс обладает охранной грамотой от авангарда, позволяющей ему быть в рядах авангардистов, но оставаться предметным реалистичным мастером, – оправданно: он действительно такую охранную грамоту имел. Это был главный приём ХХ века – кунштюк, используемый теми, кто презирал Сартра и Хемингуэя: артистический цинизм. Бальтазар Клоссовский де Рола был принят веком не случайно, не вопреки моде, но именно благодаря моде – мода благодарна мастерам, оправдывающим светскую жизнь; Бальтюс оставил светской публике индульгенцию на жизнь в дорогом отеле. При желании можно считать такую жизнь духовным служением.